届新课标高考历史总复习练习第5讲 从鸦片战争到八国联军侵华.docx

《届新课标高考历史总复习练习第5讲 从鸦片战争到八国联军侵华.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届新课标高考历史总复习练习第5讲 从鸦片战争到八国联军侵华.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届新课标高考历史总复习练习第5讲从鸦片战争到八国联军侵华

第5节从鸦片战争到八国联军侵华

1.从顺治元年到嘉庆十二年(1644——1807年)160年间,银钱比价表现出较长时期的相对稳定,始终是一千文左右波动……之后几十年里,银一两所换制钱已达一千二三百文,最高达一千六百文……“其势日就增加,尚无底止”。

导致“其势日就增加,尚无底止”出现的原因是( )

A.资源稀缺,供不应求

B.国家管制,流通减少

C.西方侵略,白银外流

D.滥发纸币,银贵钱贱

答案 C

解析 鸦片战争以后,鸦片走私更加猖獗,白银外流,银价激长。

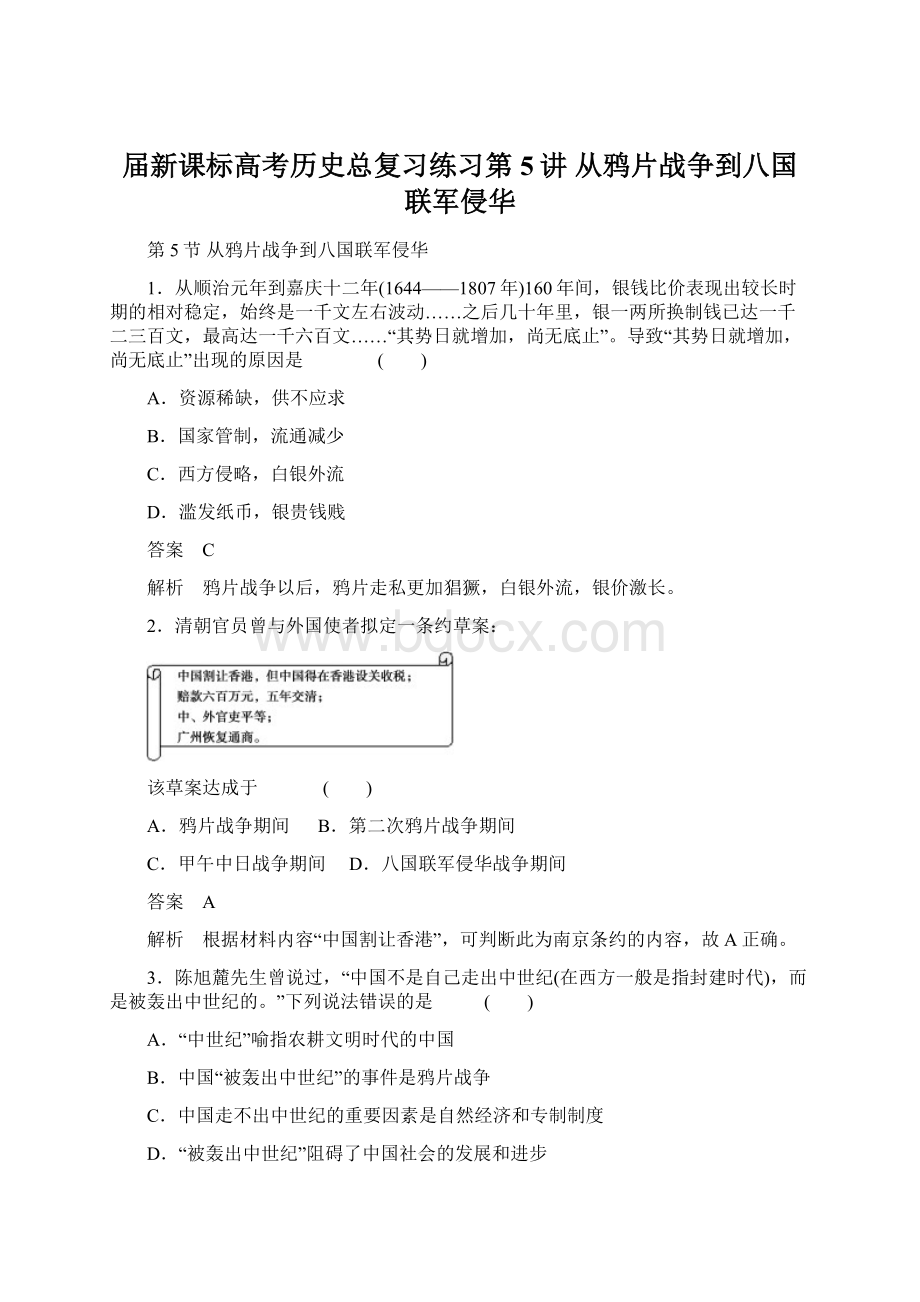

2.清朝官员曾与外国使者拟定一条约草案:

该草案达成于( )

A.鸦片战争期间B.第二次鸦片战争期间

C.甲午中日战争期间D.八国联军侵华战争期间

答案 A

解析 根据材料内容“中国割让香港”,可判断此为南京条约的内容,故A正确。

3.陈旭麓先生曾说过,“中国不是自己走出中世纪(在西方一般是指封建时代),而是被轰出中世纪的。

”下列说法错误的是( )

A.“中世纪”喻指农耕文明时代的中国

B.中国“被轰出中世纪”的事件是鸦片战争

C.中国走不出中世纪的重要因素是自然经济和专制制度

D.“被轰出中世纪”阻碍了中国社会的发展和进步

答案 D

解析 中国从“中世纪”的农耕文明逐步迈向现代工业文明,是历史的进步,故D的说法错误。

4.下图是张滨的漫画《甲午轶事》,就甲午战争的结局而言,该漫画反映了( )

A.中国战败的原因在于落后的经济结构

B.甲午战争后中国救亡图存运动日益高涨

C.甲午战争是日本资本主义改革的结果

D.战争的结局在于中国落后的政治体制

答案 A

解析 本题考查从图片获取信息和分析解读能力。

图片反映了清政府盲目自大,不知中日之间的经济差距。

因此就甲午战争的结局而言,战败原因是中国是落后的自给自足的自然经济,而日本是资本主义经济,故A符合漫画寓意。

5.罗荣渠在《现代化新论》一书中说:

“在此以后,外国渗透的方式从外贸领域扩大到投资、生产、销售、金融各个领域,直接改变了原有的‘小农——手工业生产方式’,使中国在经济上和财政上都日益陷入对资本主义世界经济体系的依附地位。

”“在此以后”的“此”是指( )

A.《南京条约》丧失关税主权

B.《天津条约》增开十处通商口岸

C.《马关条约》允许外国设厂

D.《辛丑条约》严禁中国人民反帝

答案 C

解析 从材料“投资、生产、销售、金融各个领域”可知为资本输出,选择C项。

6.“日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税”。

日本在攫取上述特权时还要求清政府( )

A.拆毁北京至大沽的炮台

B.赔偿日本白银4.5亿两

C.割辽东半岛、台湾及澎湖列岛给日本

D.惩办参加反帝斗争的官员

答案 C

解析 根据材料判断为《马关条约》的内容,故C正确。

A、B、D是《辛丑条约》的规定。

7.右图是1909年春刊发在上海《时务报》上讽刺清政府的漫画。

某

学习小组对此进行解读,最恰当的是( )

A.灵活的策略

B.洋人的朝廷

C.无奈的选择

D.末日的徘徊

答案 B

解析 1901年《辛丑条约》签订,清政府完全投靠列强,彻底成为帝国主义列强侵略中国的工具。

仔细观察图片,清政府对内怒容(指严厉实行专制统治和镇压人民革命),对外是笑容,意指清政府对外推行卖国妥协政策。

再联系题中的“1909”、“讽刺清政府”等信息可知B项与漫画的内容相符。

8.清光绪帝曾发布《罪己诏》说:

“今兹议约,……不割我土地,念列邦之见谅,疾愚暴之无知,事后追思,惭愤交集。

”文中的“议约”是指( )

A.《南京条约》B.《北京条约》

C.《马关条约》D.《辛丑条约》

答案 D

解析 关键信息:

清光绪帝、不割我土地。

本题须从条约签订的时间和内容来判定,从内容上看,A、B、C项都有割占中国领土,排除A、B、C项。

《辛丑条约》没有割占中国领土,从时间上看也符合题意,D项正确。

深化训练——练会深度思考

9.“广州等五港口英商,或不时来往,但不可妄到乡间任意游行,更不可远入内地贸易。

……倘有英人违背此条禁约,擅到内地远游者,不论系何品级,即听该地方民人捉拿,交英国管事官依情处罪,但该民人等不得擅自殴打伤害,致伤和好。

”该条文实质上( )

A.反映了政府尊重民意

B.抵制了列强侵略活动

C.破坏了中国司法主权

D.维护了中外友好关系

答案 C

解析 解答本题的关键在于理解关键信息“交英国管事官依情处罪”,这说明中国官员无权管外国人,也就破坏了中国的司法主权。

10.近代某条约签订的消息传出后,大清举国哗然。

不久,清帝下《罪己诏》:

“去岁仓促开衅,征兵调饷,不遗余力。

而将非宿选,兵非素练,纷纷召集,不殊乌合。

以致水陆交绥,战无一胜,其万分为难情事,言者章奏所未及详,而天下臣民皆当体谅也。

”对此条约认识正确的一项是( )

A.最早规定外国军舰可到长江口岸通航

B.首开列强在华设厂“合法化”的恶例

C.使中国的独立地位开始遭到破坏

D.近代中国赔款数目最庞大、主权丧失最严重

答案 B

解析 “去岁仓促开衅”,说明该条约签订于战争爆发的第二年;“水陆交绥,战无一胜”说明了战场和战局,甲午中日战争及《马关条约》的签订符合上述两信息,B正确。

A项所述在第二次鸦片战争期间签订的《天津条约》已有规定,排除;《南京条约》签订后,中国主权和领土完整不断遭到破坏,排除C;D项符合《辛丑条约》。

11.“道光后期以来,满清王朝曾在抵御外侮的旗帜下领导过多次民族战争。

……这是一个转折点,在西太后身上,民族战争失败的同时又意味着民族抵抗意识的全部丧失。

”与“转折点”直接相关的不平等条约是( )

A.《南京条约》B.《北京条约》

C.《马关条约》D.《辛丑条约》

答案 D

解析 从材料信息看,“转折点”发生在西太后时期,“民族战争失败的同时又意味着民族抵抗意识的全部丧失”,说明该条约的实行使中国人丧失了民族抵抗意识,与之直接有关的是《辛丑条约》,清政府沦为列强的代理人。

《南京条约》、《北京条约》、《马关条约》并没有消磨中国人以及清政府的抵抗意识。

12.1901年清政府改总理衙门为外务部,以近代化的视角认识该事件,以下正确的是( )

A.外交在政治生活中的地位提升

B.体现了外交体制的近代化

C.便于列强控制中国的内政外交

D.表明清政府放弃闭关政策

答案 B

解析 本题从史观角度切入,考查八国联军侵华的影响。

注意题干中的“近代化”限制词。

总理各国事务衙门简称“总理衙门”、“总署”、“译署”,是清政府为办洋务及外交事务而特设的中央机构,但并没有决策权。

1901年改为外务部,并位居六部之首,逐渐演变为决策机构,B项正确;A、D项无从体现,C项说法正确,但并不符合题意。

13.在1839年虎门销烟之后林则徐上道光皇帝的奏折中写道:

“知彼万不敢以侵凌他国之术窥伺中华”,至多不过是“和约夷埠一二兵船”“未奉国主调遣,擅自粤洋游弋,虚张声势”。

据此判断,下列分析不正确的是( )

A.林则徐对国际事务有所了解

B.林则徐对战争形势认识正确

C.林则徐具有自大的“天朝”心态

D.林则徐认为不会发生大规模冲突

解析:

英国试图打开中国的市场,而林则徐“知彼万不敢以侵凌他国之术窥伺中华”,这个看法说明林则徐对战争形势认识不正确。

答案:

B

14.“广州等五港口英商,或不时来往,但不可妄到乡间任意游行,更不可远入内地贸易……倘有英人违背此条禁约,擅到内地远游者,不论系何品级,即听该地方民人捉拿,交英国管事官依情处罪,但该民人等不得擅自殴打伤害,致伤和好。

”(《虎门条约》)该条款的制定充分表明签约的中方代表( )

A.精明强干 B.软弱无能

C.不顾自身利益D.不谙近代外交

解析:

从材料可以看出,英国人在华犯罪由英国领事处理,由此使英国获得了领事裁判权,严重破坏了中国司法主权,不符合国际惯例,反映了中方代表不谙近代外交。

答案:

D

15.鸦片战争后,在中国某通商口岸一个美国商人赤裸裸地对他的英国同行讲:

“我们不反对你们,你们只管去捞取好处,我们来到这里,就是为了分享这个好处。

”美国商人这么说的重要依据是( )

A.领事裁判权B.片面最惠国待遇

C.关税则例D.外舰进泊通商口岸

解析:

本题考查鸦片战争,意在考查考生说明和证明历史现象和历史观点的能力。

根据《虎门条约》中的规定,英人可以享有今后清朝与其他国家签订的不平等条约中的一切权益。

正是根据这种片面最惠国待遇,各侵略国彼此间建立了“利益均沾”的关系,即任何一国从中国取得的某种利益,其他国家都能享有。

答案:

B

16.有研究指出,中国近代化模式主要存在三种:

①“冲击——反应”模式 ②“侵略——革命”模式 ③“早期启蒙”模式。

如果按这些模式进行历史分期研究,中国近代化的起点分别是( )

A.鸦片战争、鸦片战争、明中后期

B.鸦片战争、太平天国、明中后期

C.太平天国、辛亥革命、维新运动

D.明中后期、鸦片战争、维新运动

解析:

①“冲击——反应”模式中“冲击”是与西方列强侵略有关,中国最早受到西方列强侵略的是鸦片战争,故①相对应的近代化起点是鸦片战争。

“侵略——革命”模式中中国最早受到西方列强侵略的是鸦片战争,故②相对应的近代化起点是鸦片战争。

“早期启蒙”模式中“早期启蒙”思想出现在明末清初,故③相对应的近代化起点是明中后期。

答案:

A

17.费正清在《中国:

传统与革命》中称:

“在中国近代史上,没有哪一段插曲比鸦片战争为谴责‘帝国主义侵略’提供了更多的机会,它成为中国人对西方武力入侵和在此以后几乎整整一个世纪使中国沦为‘半殖民地’地位的不满情绪的内容。

除了从这一角度看鸦片战争外,还有必要将其放到近代历史的主要趋势之中去观察。

”在该“趋势”背景下,费正清认为

( )

A.鸦片战争是近代中华民族灾难的开端

B.鸦片战争阻碍了中国现代化历程

C.侵略者是历史发展过程中的进步者

D.鸦片战争是西方工业文明的扩张

解析:

从材料信息看,费正清认为,从中国遭受西方列强侵略的角度看,鸦片战争确实给中国带来了灾难,但这并不是全部,还应该将其放在近代历史发展的主要趋势的角度进行思考,而近代历史发展的主要趋势是工业文明会战胜农业文明。

故选D项。

A项断章取义;B项与材料信息不符;C项表述不当。

答案:

D

18.有学者认为:

“甲午战争是中国历史上第一次在形式和内容两个方面带有近代意义的对外战争”。

其主要依据应是( )

A.北洋海军的参战

B.战争由朝鲜引发

C.日本是亚洲第一个近代化国家

D.《马关条约》允许外国在华投资设厂

解析:

这里的“形式近代化”是中日两国宣战,这里的“内容近代化”是指战争武器以近代武器为主,海军参战等。

A项是属于洋务运动时期引进西方的军事技术创办海军之措施,与近代战争特征符合;B、C两项与题意无关;D项属于甲午战争的结果,与材料中“形式和内容”不符。

答案:

A

19.罗荣渠在《现代化新论》一书中说:

“在此以后,外国渗透的方式从外贸领域扩大到投资、生产、销售、金融各个领域,直接改变了原有的‘小农——手工业生产方式’,使中国在经济上和财政上都日益陷入对资本主义世界经济体系的依附地位。

”要研究这一状况产生的原因,应首选下列哪一不平等条约( )

A.《南京条约》B.《北京条约》

C.《马关条约》D.《辛丑条约》

解析:

材料体现