17版创新设计散文结构分析的2大考点.docx

《17版创新设计散文结构分析的2大考点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《17版创新设计散文结构分析的2大考点.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

17版创新设计散文结构分析的2大考点

第一节 散文结构分析的 2大考点

1.分析文章结构,把握文章思路是散文考查的重要内容,着重考查考生的综合分析能力;考题涉及文章整体结构、段落结构、段与篇的逻辑关系、段与段之间的关系。

2.主要题型分两大类:

一是整体把握文章组织材料的线索,并梳理文章的思路脉络;一是分析文章的局部思路,亦即分析句段在文中的作用。

3.考生复习要了解散文线索的类型和作用,了解散文结构组织的技巧,理解不同句段和材料对表现中心的作用。

考点一 整体结构思路的考查

思路是指按照一定的条理由此及彼地表达思想感情的路径、脉络。

结构是指行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落间(各个部分和各个方面之间)的关系与安排。

[知能 构建]

一、如何把握散文的整体结构(布局谋篇)?

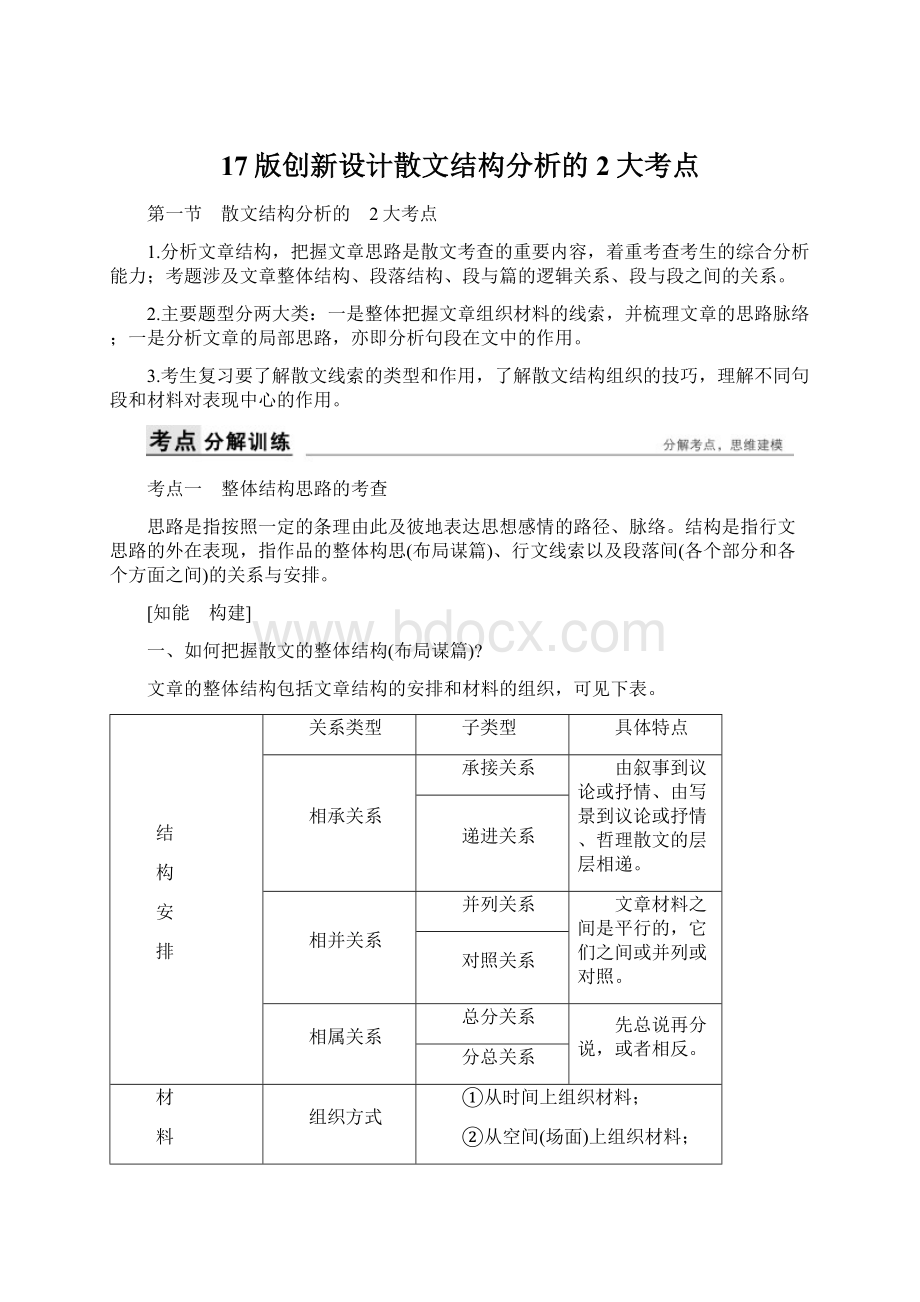

文章的整体结构包括文章结构的安排和材料的组织,可见下表。

结

构

安

排

关系类型

子类型

具体特点

相承关系

承接关系

由叙事到议论或抒情、由写景到议论或抒情、哲理散文的层层相递。

递进关系

相并关系

并列关系

文章材料之间是平行的,它们之间或并列或对照。

对照关系

相属关系

总分关系

先总说再分说,或者相反。

分总关系

材

料

组

织

组织方式

①从时间上组织材料;

②从空间(场面)上组织材料;

③以什么物件(观察点)为中心组织材料;

④以情感(或认识过程)来组织材料;

⑤由实到虚,层层深入,组织材料。

特别提示

需要指出的是,组织材料的方式常常是线索本身;有时材料组织形式可以从全文的表现手法角度考虑,如抑扬、虚实、对比等

二、如何把握散文的线索?

(1)散文的常用线索

感情线索、事物线索、人物线索、思绪线索、景物线索、行程线索……(散文的标题常常就是文章的线索)。

(2)线索的作用

①组织材料,贯穿全文;②结构清晰,情节集中;③揭示主题;④使行文富于变化。

三、如何解答不同类型的思路结构分析题?

1.直接梳理(分析)思路型

这种题型实际上是给全文划分层次,归纳层意。

答题时要根据事件发生发展的各个阶段,梳理出明确的结构思路,如文中有线索,可以按照线索归纳梳理。

答案组织一般模式为:

先写……,再写……,接着写……,最后写……。

2.间接(变式)梳理思路型

这种题型一般是梳理作者思想感情(心理)变化。

做此类题要以感情为突破口,必须用感情词(心理词)组织成合理的先后顺序,有的感情词(心理词)可以从原文中提取,有的则需要自己概括。

3.分析文章构思特色型

一看全文的线索及作用。

①组织材料,贯穿全文;②结构清晰,情节集中;③揭示主题;④使行文富于变化。

二看思路特点。

看它在写作顺序上有何特点。

如先总后分、先实后虚,先抑后扬等。

三看首尾特点。

如开头的倒叙,中间的衬托对照,结尾的以景结情等。

四看选材。

如大量引用诗文等。

[即学 即练]

(2015·湖南卷)阅读下面的文章,完成后面的题目。

童年随之而去(节选)

木 心

【节略部分内容提示】母亲、姑妈等人在睡狮庵请和尚做佛事。

“我”随着在山上呆了一段时间后,天天吵着要回家,终于——

回家啰!

走出山门时,回望了一眼——睡狮庵,庵是小的啊,怎么有这样大的庵呢?

这些人都不问问。

家庭教师是前清中举的饱学鸿儒,我却是块乱点头的顽石,一味敷衍度日。

背书,作对子,还混得过,私底下只想翻稗书。

那时代,尤其是我家吧,“禁书”的范围之广,连唐诗宋词也不准上桌,说:

“还早。

”所以一本《历代名窑释》中的两句“雨过天青云开处,者般颜色做将来”,我就觉得清新有味道,琅琅上口。

某日对着案头一只青瓷水盂,不觉漏了嘴,老夫子竟听见了,训道:

“哪里来的歪诗,以后不可吟风弄月,丧志的呢!

”一肚皮闷瞀的怨气,这个暗趸趸的书房就是下不完的雨,晴不了的天。

我用中指蘸了水,在桌上写个“逃”,怎么个逃法呢,一点策略也没有。

满船的人兴奋地等待解缆起篙,我忽然想着了睡狮庵中的一只碗!

那饭碗却有来历——我不愿吃斋,老法师特意赠我一只名窑的小盂,青蓝得十分可爱,盛来的饭,似乎变得可口了。

母亲说:

“毕竟老法师道行高,摸得着孙行者的脾气。

”

我又诵起:

“雨过天青云开处,者般颜色做将来。

”母亲说:

“对的,是越窑,这只叫盌【注】,这只色泽特别好,也只有大当家和尚才拿得出这样的宝贝,小心摔破了。

”

每次餐毕,我自去泉边洗净,藏好。

临走的那晚,我用棉纸包了,放在枕边。

不料清晨被催起后头昏昏地尽呆看众人忙碌,忘记将那碗放进箱笼里,索性忘了倒也是了,偏在这船要起篙的当儿,蓦地想起:

“碗!

”

“什么?

”母亲不知所云。

“那饭碗,越窑盌。

”

“你放在哪里?

”

“枕头边!

”

母亲素知凡是我想着什么东西,就忘不掉了,要使忘掉,唯一的办法是那东西到了我手上。

“回去可以买,同样的!

”

“买不到!

不会一样的。

”我似乎非常清楚那盌是有一无二。

“怎么办呢,再上去拿。

”母亲的意思是:

难道不开船,派人登山去庵中索取——不可能,不必想那碗了。

我走过正待抽落的跳板,登岸,坐在系缆的树桩上,低头凝视河水。

满船的人先是愕然相顾,继而一片吱吱喳喳,可也无人上岸来劝我拉我,都知道只有母亲才能使我离开树桩。

母亲没有说什么,轻声吩咐一个船夫,那赤膊小伙子披上一件棉袄三脚两步飞过跳板,上山了。

船里的吱吱喳喳渐息,各自找乐子,下棋、戏牌、嗑瓜子,有的开了和尚所赐的斋佛果盒,叫我回船去吃,我摇摇手。

这河滩有的是好玩的东西,五色小石卵,黛绿的螺蛳,青灰而透明的小虾……心里懊悔,我不知道上山下山要花这么长的时间。

鹧鸪在远处一声声叫。

夜里下过雨。

是那年轻的船夫的嗓音——来啰……来啰……可是不见人影。

他走的是另一条小径,两手空空地奔近来,我感到不祥——碗没了!

找不到,或是打破了。

他憨笑着伸手入怀,从斜搭而系腰带的棉袄里,掏出那只盌,棉纸湿了破了,他脸上倒没有汗——我双手接过,谢了他。

捧着,走过跳板……

一阵摇晃,渐闻橹声欸乃,碧波像大匹软缎,荡漾舒展,船头的水声,船梢摇橹者的断续语声,显得异样地宁适。

我不愿进舱去,独自靠前舷而坐。

夜间是下过大雨,还听到雷声。

两岸山色苍翠,水里的倒影鲜活闪袅,迎面的风又暖又凉,母亲为什么不来。

河面渐宽,山也平下来了,我想把碗洗一洗。

人多船身吃水深,俯舷即就水面,用碗舀了河水顺手泼去,阳光照得水沫晶亮如珠……我站起来,可以泼得远些——一脱手,碗飞掉了!

那碗在急旋中平平着水,像一片断梗的小荷叶,浮着,氽着,向船后渐远渐远……

望着望不见的东西——醒不过来了。

对母亲怎说……那船夫。

母亲出舱来,端着一碟印糕艾饺。

我告诉了她。

“有人会捞得的,就是沉了,将来有人会捞起来的。

只要不碎就好——吃吧,不要想了,吃完了进舱来喝热茶……这种事以后多着呢。

”

最后一句很轻很轻,什么意思?

现在回想起来,我的一生中,确实多的是这种事,比越窑的盌,珍贵百倍千倍万倍的物和人,都已一一脱手而去,有的甚至是碎了的。

那时,那浮氽的盌,随之而去的是我的童年。

(选自《哥伦比亚的倒影》,广西师范大学出版社2006年版,有删节)

【注】 盌(wǎn),一种敞口而深的食器。

也作“碗”。

★1.文章以________为叙事线索;第3自然段在文章的记叙顺序上属于________。

解析 本题考查分析文本线索及叙述的顺序。

(1)读书时对着青瓷水盂吟诗遭老夫子训斥,老法师赠盌,坐船离开时发现遗漏了盌,船夫取盌,江中失盌,最后由盌引发思考,全文的情节是以“盌”为中心展开的,可见“盌”为本文的叙事线索。

(2)本文主要讲的是“我”随家人离开睡狮庵回家的经过,记叙顺序是走出山门、开船前、开船中和多年后的回忆,是顺叙。

但第3段是开船前对以前读书情形的回忆,属于插叙。

答案 盌(碗) 插叙

★2.综观全文,从情节的发展分析“我”的心理变化。

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

解析 本题考查分析概括文本主要情节及人物心理变化。

解答此题,首先要按照行文顺序归纳概括与“我”有关的情节,然后揣摩分析“我”在每件事情中的心理状态。

刚离开睡狮庵,是终于回家了的兴奋;发现忘带盌,固执而任性地要拿回盌,不因即将开船和众人等待而妥协;等盌时,因耽误众人时间和劳烦船夫而心生懊悔;再次拿到盌时,对船夫心怀感激,并对自己的行为有了自省;盌飞掉时,则是对盌的惋惜、对母亲和船夫感到自责;而母亲一番劝告,引发了“我”更深层次的思考。

答案 ①兴奋地回家,登船时发觉忘带心爱的盌,固执而任性的“我”执意要取回,不肯妥协。

②等盌时,心生懊悔,得盌后,心怀感激,“我”有了自省。

③失盌后,“我”觉得难以面对母亲与船夫,既惋惜又自责;母亲的劝慰与教诲,引发了“我”更多的思考。

[思维建模]

整体结构思路分析4步骤

第一步:

粗读全文,看这篇文章主要谈的是什么问题,或者说了件什么事,把握文章全貌。

这一步可从以下方面思考:

(1)从文章的情感变化(神)角度来思考文章的思路,写景抒情散文尤其如此,如《荷塘月色》:

不静→求静→得静→生静;

(2)从散乱的事件(形)角度来思考文章思路,叙事性散文需如此,如《记念刘和珍君》;

(3)从时间、空间变化(形)角度来思考文章思路,游记散文更需如此。

第二步:

以段为单位仔细审读,然后用一句简明的话把段意标示出来。

这样做的目的是把几百上千字的文章浓缩成几句话,梳理出文章的脉络。

第三步:

分析段落之间的内在联系,划分文章层次,把写相同内容的合并为一个层次。

这一步的作用是理清文章思路,把握全文结构。

具体做法是寻找段落中的明显信息,如开头总起句、中心句、结尾总结句、承上启下过渡句等,它们往往就是段意的提示。

另外,段落的抒情议论句往往有助于我们加深理解段意,也要注意。

第四步:

无明显的信息的段落,应该通读全段,找出概括性的语句、关键词语,分析合成段意。

这些都没有时,要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再综合成段意。

答题范式:

首先写……,其次写……,最后写……

考点二 局部思路的考查

题目往往不是要求总体分析文章结构思路,而是选择“牵一发而动全身”的段落或句子,分析其在全篇结构思路中的作用。

具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点句子或段落,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。

句段作用是文章考查的重点和热点。

[知能 构建]

不同类型的句段在文中具有怎样的作用?

散文段落、句子在文中的作用应从下面几个方面分析:

①内容 深刻的寓意,表达的主题、情感……

②结构与前后文的关系,与标题的关系

③表达效果使用的表现手法及其表达效果

尤其要注意开篇、中间、结尾段落中语句的作用。

开篇

①开门见山,点明中心。

②设置线索,引出下文。

③曲笔入题,设置悬念。

④埋下伏笔,铺垫照应。

⑤设置疑问,引人深思。

⑥比喻开头,由虚入实。

⑦对比入题,强调主体。

⑧类比引入,发人遐思。

⑨乍显异常,扣动心弦。

⑩侧面入笔,含蓄自然。

中间

①承上启下。

②由叙述转向议论。

③由写景转向抒情。

④由正面转到反面。

⑤由……到……。

⑥层层深入。

⑦总领下文。

⑧总结上文。

结尾

①篇末点题,卒章显志。

②问句作结,发人深思。

③用省略号,余味绵长。

④比较作结,突出情感。

⑤想象作结,意蕴深远。

⑥直抒胸臆,情感强烈。

⑦呼应前文,对比照应。

⑧以景结情,深化主题。

⑨戛然而止,留下“空白”。

点睛句

①点明全文中心,统领全文。

②句子含意深刻,耐人寻味,读后给人以启迪。

插入段

①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;②对全文中心起强化、突出作用;③在结构上宕开一笔,形成波澜。

反复出现的句子

①在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用;②在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。

③在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。

[即学 即练]

(2014·山东卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

浣花草堂

黄 裳

到四川来以前,在行箧里放进了几册旧书,其中清初朱鹤龄的《杜诗辑注》是部头最大的。

虽然觉得有些累赘,可是终于还是放进去了。

半月以来,枕上灯前,有时间就拿来翻翻,真也给旅途平添了无限趣味。

尽管已经是平日熟读了的,可是在蜀道上重读,就会给你带来更为新鲜的感受。

诗人的写景抒情、用字遣词,有时候也只有面对真实的山川风物才体会得出那严肃的创作态度和可贵的才华。

杜甫在成都住过一段不短的时间,在集子里留下了四五卷诗,约占他全部留下来的作品的六分之一。

人们就从他的诗里追寻他当日居住的草堂的遗址。

从宋代开始,人们就在成都西郊为他建了一座祠堂,这就是“浣花草堂”。

历代经过十次以上大小的修缮,直到今天,更修整得焕然一新,成为游赏的登临胜地。

走出西郊,经过青羊宫、百花潭,沿着公路走去,二三里后更左折走上一条田间小径,就可以远远望见一丛浓绿,那就是草堂的所在了。

这里有好大的一座庭院,四面是连绵不断的围墙,远远绕过去,才看得见那山门。

走进去又是照例的几重佛殿,伽蓝,天王,佛像,这些都给迫切想要看到工部祠的人们增添了焦急的心情。

一直走到最后的一层大殿,才在一块石碑上看到,这原来是草堂寺,还不是草堂。

从大殿里出来,向和尚问了路,才又从右面的一道侧门里穿出去,来到真正要拜谒的地方。

从侧门出,迎面就可以看到用青花碎瓷片叠起来的“草堂”两个大字,再转过去,就是一条曲折的、为两堵矮矮的红墙围起来的夹道。

那暗红色的夹墙,碎石的泥径,墙外的翠竹幽篁,幽静极了。

古建筑里经常使用的这种暗红颜色,不知怎的,自然会产生那样庄严宁静的气韵。

从夹墙里穿出去,眼前展开了一个新的天地,几十棵参天的翠柏、香楠矗立在绿草如茵的庭院里。

一套四座厅堂,由石径小桥连接起来,这就是草堂的一系列主要建筑了。

穿过花径,走到工部祠去。

这是草堂几组厅堂的最后一座。

小小的殿宇,前面的院子里散布着几株用石坛围起的大树。

洁净无尘。

这时候,云影微破,秋天金黄色的太阳洒了下来,穿过翠柏的枝叶,留下了满庭稀疏的日影。

走进祠里去看,厅内一排三龛,当中塑着杜甫的像。

虽然是一般化的塑像,却也还清疏,没有怎样的仙气,不能不说是难得的了。

旁边两座龛里是陆游和黄庭坚两位宋代诗人的塑像。

好像是怕他独居寂寞,所以才陪了一起在这里排排坐的。

黄、陆都有石刻像,都比泥塑高明得多。

在这间厅堂背后的墙上,还嵌着两块更旧的杜甫石刻画像碑。

草堂后身是一座小小的土山,一道溪水从草堂的右侧绕了出去。

前面有回廊曲槛,可以凭栏欣赏池里的圆荷。

草堂简朴却也不失规模,给人一种清疏而幽峭的感觉,和杜甫当年居处的风格是近似的。

这个新修缮的草堂,和几百年前重修的原样相去不远,在最外面一进过厅墙上有一块石刻旧图,看那里勾勒出来的轮廓,和今天是十分相近的。

像这种地方,不用说,大红大绿的建筑,大屋顶之类的铺陈,都是完全不合适的。

这里还新修了一个文物陈列室。

在外面的柱子上,看到郭沫若先生所题的一副对联:

世上疮痍,诗中圣哲

民间疾苦,笔底波澜

这是一副出色的对联,它概括了诗人伟大成就的主要方面。

人们一直非常喜欢杜甫,说他的作品是“诗史”,在中国文学史上留给他一个最光辉的席位——诗圣。

坐在水槛上休息。

默默地在心里复诵一下杜甫的草堂诗,会使你像一个梦游者似的走入四时不同、风光各异的如许境界。

仿佛看到了在晓雾里沾湿了露水的笼竹,呢喃的定巢燕子,冉冉发出幽香的红蕖,往还追逐的蝴蝶,相并相亲的白鸥,随风的柳絮,逐水的桃花,袅袅有如少女腰肢的垂柳,轻得只禁受得起两三个人的野渡,柴门月色,江路梅香……

老杜是一个多么勤恳的诗人!

他从不放过一切刻画现实的机会。

他的诗里有丰富的人民生活的写照,可是也不缺乏自然风物的描写。

因为这一切都出现在祖国的土地上,也都是诗人所挚爱的。

杜甫写出了多么美好的自然景色,多么可爱的和平环境!

可有人提到杜甫描写自然的草堂诗,总不免有些惴惴然,仿佛这些诗里的“人民性”总看不大清楚,这恰恰把诗人的伟大处缩小了。

一九五六年十月十五日,成都

(选自《黄裳散文选集》,有删改)

★这篇游记为什么从杜诗写起?

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

解析 本题考查对文章开头在全文中的作用的理解。

作者在文章的开头写读《杜诗辑注》及感受,既是设置悬念、埋下伏笔、引出下文,也是为了表现作者想对杜甫有更深刻的了解,具有统领全文的作用。

答案 ①符合浣花草堂主人杜甫的诗人身份。

②杜诗中那些描写山川风物的诗,引发了作者更为新鲜的感受,以此统领全文。

③引出浣花草堂。

[思维建模]

解答局部思路分析题的角度和注意事项

1.确认指定段落在行文中的位置

2.明确段落的作用,明确答题的方向

从四个角度去思考:

(1)内容、主题。

内容角度就是要考虑该内容对人物刻画、情感表达、基调奠定等方面的作用。

主题角度可考虑对主题强化、深化、突出、揭示等作用。

(2)结构、思路。

结构角度可考虑设置悬念、作铺垫、伏笔照应、首尾呼应、结构完整、承上启下等作用。

思路角度可考虑暗示、揭示了什么样的思路等作用。

(3)表达技巧。

不是所有的句段都有表达上的特点。

如果特点较突出,则要从该技巧出发考虑渲染气氛、画龙点睛、对比衬托、象征等作用,也要注意表达技巧自身的作用。

(4)读者情感或心理。

从这个角度可考虑加深印象、激发情感、产生共鸣、深受启发、发人深思、催人想象、回味不尽、想象无穷等作用。

3.分清易混的作用术语,表达准确、到位

内容和结构,这两个词本来很好区分,可不少考生将其混为一谈。

像引出下文,为……作铺垫,总结全文,承上启下,伏笔照应都属于结构;像写出……内容,交代……背景(原因),抒发……情感,营造……氛围都属于内容。

当然,没有脱离内容而存在的形式,当答“为下文写……(内容)作铺垫,与下文……内容形成对比”时,这已经是含有内容、结构和表达作用了。

以本为本,知能迁移

——从教材中寻求解题突破

[经典 聚焦]

《故都的秋》(人教版·必修二)

1.

(1)本文题目是“故都的秋”,但文中多次提到“南国之秋”,为什么?

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

【提示】 作者写“故都的秋”和“南国之秋”,都是写其“秋味”,作者以南国之秋的“淡”来衬托北国之秋的“浓”,突出北国之秋更够味,更切合作者的心境。

江南之秋,只能使人“感到一点点清凉”,使人“赏玩不到十足”,相比之下,北国之秋“却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。

总之,作者写南国之秋,主要是与北国之秋作对比,突出作者对故都之秋的热爱、赞美和眷恋。

(2)“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

”文章起笔这句话有什么作用?

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

【提示】 这句话是文章的“文眼”。

“清”“静”“悲凉”既是故都的秋的景色的总特点,是全文写景的纲,同时,又是本文内在的感情线索,文章起笔就为全文定下了感情基调,借写故都的秋的“清”“静”“悲凉”,表现因迷惑、抑郁、失望而徘徊的忧思与落寞之情;或者说,正因为有这样的心情,才感到故都的秋特别地来得“清”“静”“悲凉”。

文章一开始,就把“形”“神”高度统一起来。

(3)本文是写景文,为什么在第⑫段插入对写秋诗文的议论?

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

【提示】 这一段通过古今中外的引证,说明感秋处处有,而中国的文人最突出。

秋的深味非北方莫属,还是为了突出北国之秋。

这就使整个文章的情、景、理交融起来,充实了内容,深化了主题,同时也使文章疏朗不羁,挥洒自如。

《荷塘月色》(人教版·必修二)

2.“这几天心里颇不宁静”这句话在文中有何作用?

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

【提示】 这句话是本文的文眼,直接写出了作者当时的心境。

放在开篇第一句非常惹眼。

它不但是夜游荷塘的缘由,而且奠定了全篇的感情基调。

《小狗包弟》(人教版·必修一)

3.开篇写了一位艺术家与狗的故事,有什么作用?

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

【提示】

(1)思路章法:

先说别人的事引出话题,起着铺垫、启发的作用。

(2)思想内容:

艺术家与狗的故事,巴金与狗的故事,二者似成对照,让人看到此类事在全国并非独一无二,而是普遍的,由此深化了文章的主题。

(3)写作效果:

艺术家与狗的故事似乎更惨烈,而巴金与狗的故事之悲哀则在于心灵,是一种“润物细无声”或“此恨绵绵无绝期”的精神折磨,更能透露出作者内心的忏悔。

《记念刘和珍君》(人教版·必修一)

4.本文结尾一段只有一句话:

“呜呼!

我说不出话,但以此记念刘和珍君。

”请简要分析此段的作用。

答:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

【提示】 结构上,与开头的“就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前”形成呼应。

内容上,再次表达自己的悲愤之情,也激起读者的情感共鸣。

[训练 提升]

阅读下面的文字,完成1~3题。

羊的样子

[蒙古族]鲍尔吉·原野

①“泉水捧着鹿的嘴唇……”这句诗令人动心。

在我的家乡胡四台,雨后或黄昏的时候,羊从远方归来,它们像孩子一样,累了,进家先找水喝。

我看到了几十或上百个清盈盈的水泡子小心捧着羊的嘴。

②然而见到羊,无端地,心里会生添怜意。

在动物里,羊是温驯的物种之一。

似乎想以自己的谨小慎微赎罪,期望某一天执刀的人走过时会手软。

同样是即将赴死的生灵,猪的思绪完全被忙碌、肮脏与浑浑噩噩的日子缠住了,因而无暇计较未来。

牛勇猛,也有几分天真。

它知道早晚会死掉,但不见得被屠杀。

当太阳升起,绿树和远山的轮廓渐渐清晰的时候,空气的草香让牛晕眩,完全不相信自己会被杀掉这件事。

③佛经里有一段话,“众生皆有佛性,只