五年级上册科学教案31地球表面的地形教科版.docx

《五年级上册科学教案31地球表面的地形教科版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五年级上册科学教案31地球表面的地形教科版.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

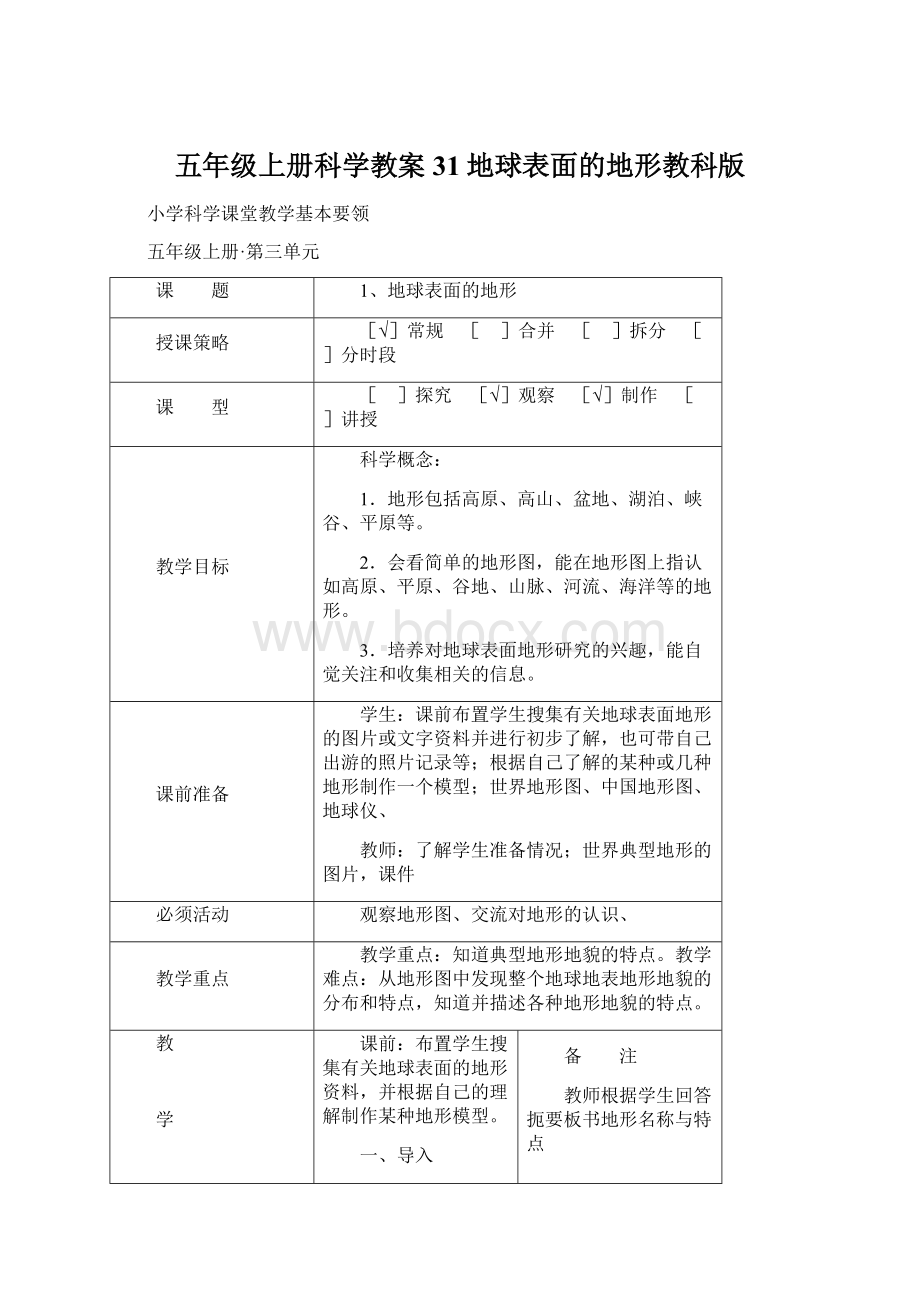

五年级上册科学教案31地球表面的地形教科版

小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课 题

1、地球表面的地形

授课策略

[√]常规 [ ]合并 [ ]拆分 [ ]分时段

课 型

[ ]探究 [√]观察 [√]制作 [ ]讲授

教学目标

科学概念:

1.地形包括高原、高山、盆地、湖泊、峡谷、平原等。

2.会看简单的地形图,能在地形图上指认如高原、平原、谷地、山脉、河流、海洋等的地形。

3.培养对地球表面地形研究的兴趣,能自觉关注和收集相关的信息。

课前准备

学生:

课前布置学生搜集有关地球表面地形的图片或文字资料并进行初步了解,也可带自己出游的照片记录等;根据自己了解的某种或几种地形制作一个模型;世界地形图、中国地形图、地球仪、

教师:

了解学生准备情况;世界典型地形的图片,课件

必须活动

观察地形图、交流对地形的认识、

教学重点

教学重点:

知道典型地形地貌的特点。

教学难点:

从地形图中发现整个地球地表地形地貌的分布和特点,知道并描述各种地形地貌的特点。

教

学

环

节

课前:

布置学生搜集有关地球表面的地形资料,并根据自己的理解制作某种地形模型。

一、导入

同学们经过课前搜集资料,一定了解许多关于地球表面地形的知识。

下面让我们逐个展示自己制作的地形模型,说说自己对这种地形的了解。

二、新授

1.学生展示自己制作的地形模型,谈谈自己对这种地形的认识。

2.学生结合自己的理解或出游所见,对展示的地形名称与特点或相关知识进行质疑、交流、更正和补充。

3.播放典型地形的视频或图片,让学生找出画面所呈现的地形,并进行描述。

4.根据自己的理解,把自己的地形模型放入教室地面组成的“中国地形图”。

5.集体交流调整。

6.分组观察中国地形图,交流从图上获得的信息,进行记录。

7.小组汇报交流并质疑。

8.根据真实地形图,调整完善教室里的“中国地形图”模型。

9.分组观察世界地形图,进行记录。

10.对比中国地形图进行描述,学生交流。

11.关于地球表面,你还知道什么?

12.小结:

通过今天的学习,你知道了什么?

三、作业

了解某一地区的地形,制作一个简单地形模型。

备 注

教师根据学生回答扼要板书地形名称与特点

先让学生认识“地形图”的方位

颜色表示,地形分布、大小等特点

描述特点,说说相同点与不同点

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课 题

2、地球内部运动引起的地形变化

授课策略

[√]常规 [ ]合并 [ ]拆分 [ ]分时段

课 型

[√]探究 [ ]观察 [ ]制作 [√]讲授

教学目标

1.火山和地震会改变地球表面的地形。

2.认识到地球内部是不断运动着的,地表的地形地貌是不断变化着的。

课前准备

分组准备:

有关火山和地震的图片或资料、毛巾、报纸、泡沫塑料块、彩色笔。

教师演示:

地震、火山对地形地貌影响的照片或多媒体课件

必须活动

模拟火山实验、模拟地震实验

教学重点

教学重点:

火山和地震会改变地球表面的地形,它们是由于地球内部的运动造成的。

教学难点:

通过模拟实验认识地球内部运动改变地形地貌的事实。

教

学

环

节

课前准备:

收集不同的地貌照片及相关的资料。

例如喜马拉雅山的地貌及如何形成;东非大裂谷及其形成;火山爆发会形成怎样的地貌;地震对地貌有怎样的影响,为什么会发生地震;连绵起伏的山川是怎么来的等等。

一、导入

同学们,高原、平原、海洋、峡谷……地球表面的地形千姿百态,让我们的地球妈妈变得美丽而可爱。

请欣赏几幅图片。

知道这是一种什么地形?

是什么地方吗?

有谁能想到,这么美丽的地方已今非昔比,这是后来在同一个地方拍到的图片,有谁想过它是怎样形成的呢?

二、新授

1.除了地震,还有什么也能引起地形的变化?

2.我们再来看一段视频(课件火山喷发),你们知道这是什么现象吗?

3.说说你知道的关于火山和地震引起地形变化的相关案例。

通过刚才的交流和学习,大家都已经知道了火山和地震会使地球表面的地形地貌发生变化,是什么原因引起了火山和地震呢?

4.尝试解释火山和地震形成的原因。

分组讨论,画图或模型解释,集体交流。

5.教师提示或课件展示地球内部构造

6.重新讨论,建立火山喷发或地震模型,进行解释,师用课件配合学生的模型展示相应的地形:

分离——东非大裂谷;碰撞——喜玛拉雅山;挤压——褶皱;火山——岛屿

7.课堂总结

地球上海陆的形成和分布、陆地上大规模的山系、高原和平原的地貌格局,都是地球内部运动引起地壳运动的结果。

地壳内部的运动能使地表形态发生不断的变化,有的犹如火山、地震一样猛烈而迅速,也有的如喜马拉雅山年复一年的隆起般缓慢而令人难以察觉。

三、作业

我们今天所见到的地形地貌都是由于地球内部运动而形成的吗?

有没有其他作用力也会影响着地球的表面的地形呢?

请学生课后继续去搜集其他原因对地球表面影响作用的资料。

备 注

对比展示汶川、舟曲灾前美景和灾后景象

生答师板书:

火山

板书:

地形变化

师给予充分表达时间

板书:

地球内部运动

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课 题

3、岩石会改变模样吗

授课策略

[√]常规 [ ]合并 [ ]拆分 [ ]分时段

课 型

[√]探究 [ ]观察 [ ]制作 [ ]讲授

教学目标

1.岩石在大气、水、生物等长期联合作用下会发生风化现象。

2.根据岩石变化的特点,做冷热变化、流水等对岩石影响的模拟实验,尝试推测岩石变化的原因。

3.根据模拟实验中的现象,想象并初步解释自然界中岩石变化的原因。

4.体验过程与方法中证据、逻辑推理及运用想象建立假设和理解的重要性。

课前准备

酒精灯、水、镊子、岩石、玻璃瓶等。

必须活动

模拟岩石风化实验

教学重点

教学重点:

通过模拟实验,求证冷热变化、流水等对岩石的影响。

教学难点:

根据模拟实验中的现象,想象并初步解释自然界中岩石变化的原因。

教 学 环 节

一、导入

1.出示海滩卵石、沙漠石蘑菇、溶洞奇观等图片:

让我们一起来欣赏一下大自然的奇观。

2.大自然给我们留下了这么精美的艺术品,它们是怎么形成的呢?

你能推测一下吗?

3.交流汇报、综合整理。

4.坚硬的岩石真的能改变模样吗?

如果是,那么又是什么力量使那么坚硬的岩石发生变化的呢?

5.根据同学们的猜测,我们可以通过什么来进行证明呢?

二、新授

(一)冷热实验

1.我们就用这块小石头模拟校园里的岩石(出示小石头),那阳光和雨水用什么代替?

2.你打算怎么做这个实验?

3.讲解实验单的填写。

4.课件提示要点。

5.学生实验,教师巡视。

6.汇报实验收获。

教师相机追问:

你观察到的现象是什么样的?

如果继续实验下去,这块小石头又会变成什么样?

你为什么会这么认为呢?

7.小结:

这些现象告诉你一些什么信息呢?

(二)水流摩擦实验

1.过渡:

当然,咱们这块岩石在雨水的冲刷下,肯定还会受到水的摩擦和冲击,那么岩石会不会因此改变模样呢?

我们照样通过模拟实验来验证一下。

2.怎么去做这个实验?

3.提示:

同样的,我们也需要完成这张实验单,通过刚才实验得到的经验,你觉得做这个实验你有什么建议给大家。

4.学生实验,教师巡视。

5.汇报实验收获。

教师相机追问:

你又观察到了什么现象?

如果继续实验下去,这块小石头又会变成什么样?

你为什么会这么认为呢?

6.小结:

这个实验,又告诉你什么信息?

(三)实验总结

1.课堂当中,我们用短短的几分钟时间去模拟了岩石受冷热、水流摩擦影响后发生的现象,现在让我们重新回到大自然当中,现在你认为这块岩石在这六天里,它的模样发生改变了吗?

那为什么难以发现它的变化?

如果经过很长时间以后,它又会发生什么变化?

你这么推测的依据是什么?

2.是啊,这种变化是细微的,缓慢的,不明显,有时候甚至无法用肉眼直接观察出来。

但这也是一种改变。

试想,现在是六天的时间,那经过六年后,六百年后,当这种变化经过时间的累积以后,展现在我们眼前的就是另外的一番情景了。

三、推测与解释

(一)课件展示另外一些岩石的图片。

它们以前长这个样子吗?

(二)科学推理:

联系刚才的实验,说一说这块岩石是怎么变成现在这个样子的?

(三)在你们的讲述中,还有什么因素也能使岩石的模样发生改变?

(教师相机出示“石生树”图片:

这棵树长在什么地方?

一直长,岩石会怎样变化?

植物的根也能改变岩石的模样。

另外,动物、大气污染等对岩石的破坏也很厉害,大家可以利用课余时间设计模拟实验验证其它因素对岩石的作用。

(四)明确风化概念:

由于受水、大气、气温或动植物的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。

四、实践强化

(一)再次出示六张照片,留白第七张照片,问学生:

如果真在800年后拍到了这块岩石的第七张照片,你觉得会是怎样的画面?

请你画一画!

这么画,你的理由是什么?

(二)学了今天这堂课,你最大的感受是什么?

备 注

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课 题

4、土壤中有什么

授课策略

[√]常规 [ ]合并 [ ]拆分 [ ]分时段

课 型

[√]探究 [ ]观察 [ ]制作 [ ]讲授

教学目标

科学概念:

1.了解土壤的成份

2.通过观察和实验寻找土壤的成分。

3.认识到土壤对生命以及人类生产生活的重要意义。

课前准备

干燥的土壤、放大镜、圆柱形玻璃瓶、镊子、小棍、水、牙签。

酒精灯、石棉网、玻璃片。

必须活动

观察土壤、记录、讨论

教学重点

教学重点:

通过实验了解土壤是由岩石风而成的大小不同的颗粒、动物、植物残体,以及腐殖质、水和空气等组成。

教学难点:

土壤和人类的生产、生活有着密切的关系。

教

学

环

节

一、导入

二、新授

1.根据你平时对土壤的观察,你认为土壤中有什么?

2.这是一些土壤,你打算怎样观察?

3.观察干燥的土壤的颗粒,有什么发现?

把你的发现记录在记录表上。

4.观察干燥的土壤土壤的颗粒,有什么发现?

5.交流土壤颗粒的观察发现,了解沙砾、沙、粉沙、黏土等颗粒的分类。

6.把干燥的土壤倒入水中观察。

7.搅拌水中的土壤并静止一段时间。

8.土壤里还有我们没发现的物质吗?

再来看老师做两个实验。

(1)加热土壤,了解腐殖质。

(2)加热浸泡土壤的液体,了解盐分。

9.观察烧杯中土壤的沉积物,土壤按颗粒大小先后沉积下来,最上面一层是黏土,用棍子挑一点在手上涂抹,会感到是黏滑的、细腻的。

其次是沙粒。

越是底下,颗粒越来越粗。

漂浮在水面上的是植物的残体。

10.现在请小组同学整理你们的实验记录,想一想土壤中有什么?

三、土壤和生命:

1.你们知道土壤中有哪些生命吗?

2.想一想:

土壤为他们提供了什么?

它们又为土壤做了什么?

3.那么土壤和我们人类又有怎样的关系呢?

四、总结引伸

这节课你有什么收获

五、作业

备 注

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课题

5、对土壤的侵蚀

授课策略

[√]常规[]合并[]拆分[]分时段

课型

[√]探究[]观察[]讲授[]阅读

教学目标

一.了解雨水和径流将地表泥土带走,使土地受到侵蚀,使地表形成改变;

二.用实验法探究雨水对土地的侵蚀;

课前准备

一.湿润泥土二.长方形塑料水槽三.塑料薄膜四.降雨器五.水

必须活动

学生分组实验

教学重点

学生实验指导和总结

教 学 环 节

一.导入

二.新授

(一)雨水如何影响土地

■提出问题

1.雨水会不会影响土壤?

2.土地会发生什么变化?

3.流过土地的雨水会变成什么样子?

●结合你的生活经验分组讨论交流。

●交流内容总结

●总结

1.雨水径流会使地表的泥土带走,使土地受到侵蚀。

2.土地地形地貌发生改变(土坡上部分泥土坍塌,地上留下沟壑,道路一侧堆积许多泥沙)

让学生回顾雨过后的情景。

■下雨过后的模拟实验

学生分组实验,教师巡回指导

(二)总结影响侵蚀土地的因素

在学生实验的基础上,由学生总结影响土地侵蚀的因素

1降雨量的大小

2土地的坡度大小

3有无植物遮盖

4土壤的类型

(三)本堂小结

备注

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课题

6、样的土壤容易被侵蚀

授课策略

[√]常规[]合并[]拆分[]分时段

课型

[√]探究[]观察[]讲授[]阅读

教学目标

一.了解坡度大小、有无植物遮盖、降雨量的大小是影响土地被侵蚀的主要因素。

二.侵蚀不断改变地表的地貌会使水土流失,影响我们的生产生活。

课前准备

一.湿润泥土沙二.有孔长方形塑料水槽三.植物生长的土等

必须活动

学生分组实验

教学重点

学生实验指导和总结

教 学 环 节

导入

二、新授

■提出问题

1.降雨量的大小怎样影响土地的侵蚀?

2.坡度的大小怎样影响土地的侵蚀?

唐宋或更早之前,针对“经学”“律学”“算学”和“书学”各科目,其相应传授者称为“博士”,这与当今“博士”含义已经相去甚远。

而对那些特别讲授“武事”或讲解“经籍”者,又称“讲师”。

“教授”和“助教”均原为学官称谓。

前者始于宋,乃“宗学”“律学”“医学”“武学”等科目的讲授者;而后者则于西晋武帝时代即已设立了,主要协助国子、博士培养生徒。

“助教”在古代不仅要作入流的学问,其教书育人的职责也十分明晰。

唐代国子学、太学等所设之“助教”一席,也是当朝打眼的学官。

至明清两代,只设国子监(国子学)一科的“助教”,其身价不谓显赫,也称得上朝廷要员。

至此,无论是“博士”“讲师”,还是“教授”“助教”,其今日教师应具有的基本概念都具有了。

3.有无植物遮盖怎样影响土地的侵蚀?

课本、报刊杂志中的成语、名言警句等俯首皆是,但学生写作文运用到文章中的甚少,即使运用也很难做到恰如其分。

为什么?

还是没有彻底“记死”的缘故。

要解决这个问题,方法很简单,每天花3-5分钟左右的时间记一条成语、一则名言警句即可。

可以写在后黑板的“积累专栏”上每日一换,可以在每天课前的3分钟让学生轮流讲解,也可让学生个人搜集,每天往笔记本上抄写,教师定期检查等等。

这样,一年就可记300多条成语、300多则名言警句,日积月累,终究会成为一笔不小的财富。

这些成语典故“贮藏”在学生脑中,自然会出口成章,写作时便会随心所欲地“提取”出来,使文章增色添辉。

●结合你的生活经验分组讨论交流。

观察内容的选择,我本着先静后动,由近及远的原则,有目的、有计划的先安排与幼儿生活接近的,能理解的观察内容。

随机观察也是不可少的,是相当有趣的,如蜻蜓、蚯蚓、毛毛虫等,孩子一边观察,一边提问,兴趣很浓。

我提供的观察对象,注意形象逼真,色彩鲜明,大小适中,引导幼儿多角度多层面地进行观察,保证每个幼儿看得到,看得清。

看得清才能说得正确。

在观察过程中指导。

我注意帮助幼儿学习正确的观察方法,即按顺序观察和抓住事物的不同特征重点观察,观察与说话相结合,在观察中积累词汇,理解词汇,如一次我抓住时机,引导幼儿观察雷雨,雷雨前天空急剧变化,乌云密布,我问幼儿乌云是什么样子的,有的孩子说:

乌云像大海的波浪。

有的孩子说“乌云跑得飞快。

”我加以肯定说“这是乌云滚滚。

”当幼儿看到闪电时,我告诉他“这叫电光闪闪。

”接着幼儿听到雷声惊叫起来,我抓住时机说:

“这就是雷声隆隆。

”一会儿下起了大雨,我问:

“雨下得怎样?

”幼儿说大极了,我就舀一盆水往下一倒,作比较观察,让幼儿掌握“倾盆大雨”这个词。

雨后,我又带幼儿观察晴朗的天空,朗诵自编的一首儿歌:

“蓝天高,白云飘,鸟儿飞,树儿摇,太阳公公咪咪笑。

”这样抓住特征见景生情,幼儿不仅印象深刻,对雷雨前后气象变化的词语学得快,记得牢,而且会应用。

我还在观察的基础上,引导幼儿联想,让他们与以往学的词语、生活经验联系起来,在发展想象力中发展语言。

如啄木鸟的嘴是长长的,尖尖的,硬硬的,像医生用的手术刀―样,给大树开刀治病。

通过联想,幼儿能够生动形象地描述观察对象。

●交流内容总结

●学生分组实验,选择其中一个问题进行实验

教师巡回指导

三、总结

什么样的土地容易被侵蚀?

由学生总结.

1降雨量大比降雨量小对土地侵蚀严重

2无植物遮盖比有植物遮盖对土地侵蚀严重

3土地坡度大比坡度小队土地侵蚀严重

四、P58两幅图的说明

①黄河浊浪

②山洪爆发,山间溪流下游河水带走的水流土壤会逐渐堆积成冲击平原,为人们增加新的土壤。

五、本堂小结

备 注

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课题

7、流对土地的作用

授课策略

[√]常规[]合并[]拆分[]分时段

课型

[√]探究[]观察[]讲授[]阅读

教学目标

一.了解河流是流水侵蚀土地形成的

二.知道河流会侵蚀河床和两岸,并带走泥土,在水流比较缓慢的地方,这些泥土会沉积下来。

课前准备

一.湿润泥土二.长方形塑料水槽三.塑料薄膜四.塑料杯等

必须活动

学生分组实验

教学重点

学生实验指导和总结

教 学 环 节

一、导入

二、新授

(一)探索河流对土地的影响

■提出问题

河流两岸的泥土时间长了会产生什么影响?

■结合你的生活经验分组讨论交流。

■交流内容总结

(二)探索河流对土地的影响的实验

■提出问题

①河流会侵蚀两岸的土地吗?

②如果河流从崎岖不平的的山地流经地势缓和的嗲发那个带的泥沙会沉积下来吗?

■学生分组实验,教师巡回指导

三、总结

在河床坡度较大的地方,流水速度快,侵蚀现象严重,侵蚀过程中流水带走的是比较小的颗粒,而小石子等较大的颗粒却很难被冲走。

大江大河下游入口处往往是平原,这些平原都是上游的泥土流失冲积而成的,都是冲积平原。

四、本堂小结

备 注

启东市小学科学课堂教学基本要领

五年级上册·第三单元

课题

8、少对土地的侵蚀

授课策略

[√]常规[]合并[]拆分[]分时段

课型

[√]探究[]观察[]讲授[]阅读

教学目标

一.知道各种自然力量在塑造地表形态过程中影响人类生产生活;

二.通过模拟实验验证自己的家园能否经得住暴雨侵袭;

课前准备

一.长方形塑料水槽二.垃圾纸三.塑料薄膜四.小铲子等

必须活动

学生分组实验

教学重点

学生实验指导和总结

教 学 环 节

导入

二、新授

(一)设计和建造我们的家园

■提出问题

①我们的家园建造在什么样的地形上?

②选择什么样的材料?

③选择什么样的位置建筑房屋

■讨论设计,全班交流设计图,并说明为什么这样设计的原因。

■结合你的生活经验分组讨论交流。

■评价小结

■实验验证

■分组实验

■总结汇报

■教师总结暴雨对我们家园有什么影响

■反思

如果请你重新设计,你应该注意哪些问题

备 注

实验注意事项

1在比赛实验中每组的什么条件应该保持相同,为什么?

2用喷水壶模拟降水观察自己的家园能否经得住暴雨的袭击。

注意降水量应相