香港的贫穷问题及解决方案.docx

《香港的贫穷问题及解决方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《香港的贫穷问题及解决方案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

香港的贫穷问题及解决方案

香港的贫穷问题及解决方案

本文是根据本人过去数年来所作的研究向立法会福利事务委员会提交有关香港贫穷问题及解决方案的陈述。

本文分为三部分:

1.九十年代香港贫穷问题的状况

2.现时香港贫穷问题的成因

3.香港贫穷问题的解决方案

九十年代香港贫穷问题的状况

相对贫穷:

贫富悬殊的恶化

香港九十年代的贫穷状况,无论以相对贫穷或绝对贫穷来量度,均出现恶化的趋势。

⏹坚尼系数由71年的0.43,升至81年0.451及91年的0.476;到96年更上升至0.518。

2001年再升上0.525。

⏹九十年代中后期日本坚尼系数最低只有0.249,而南韩是0.316,台湾是0.319,贫穷悬殊属低水平;星加坡是0.378及中国是0.403属中水平;就算是经济发展水平比香港低的新兴工业地区如泰国、马来西亚及菲律宾其坚化系数均在0.414至0.485之间

⏹无论是与本身发展历史相比及与邻近地区相比,香港的香港的收入分布愈来愈走向不平均

⏹81年全港最低收入之20%住户取得所有住户总收入的4.6%,到86年这比率微升至5.0%,到1991年又下降至4.3%,至96年,比率更大幅下降至3.7%。

在2001年有关比例更进一步下滑至3.2%。

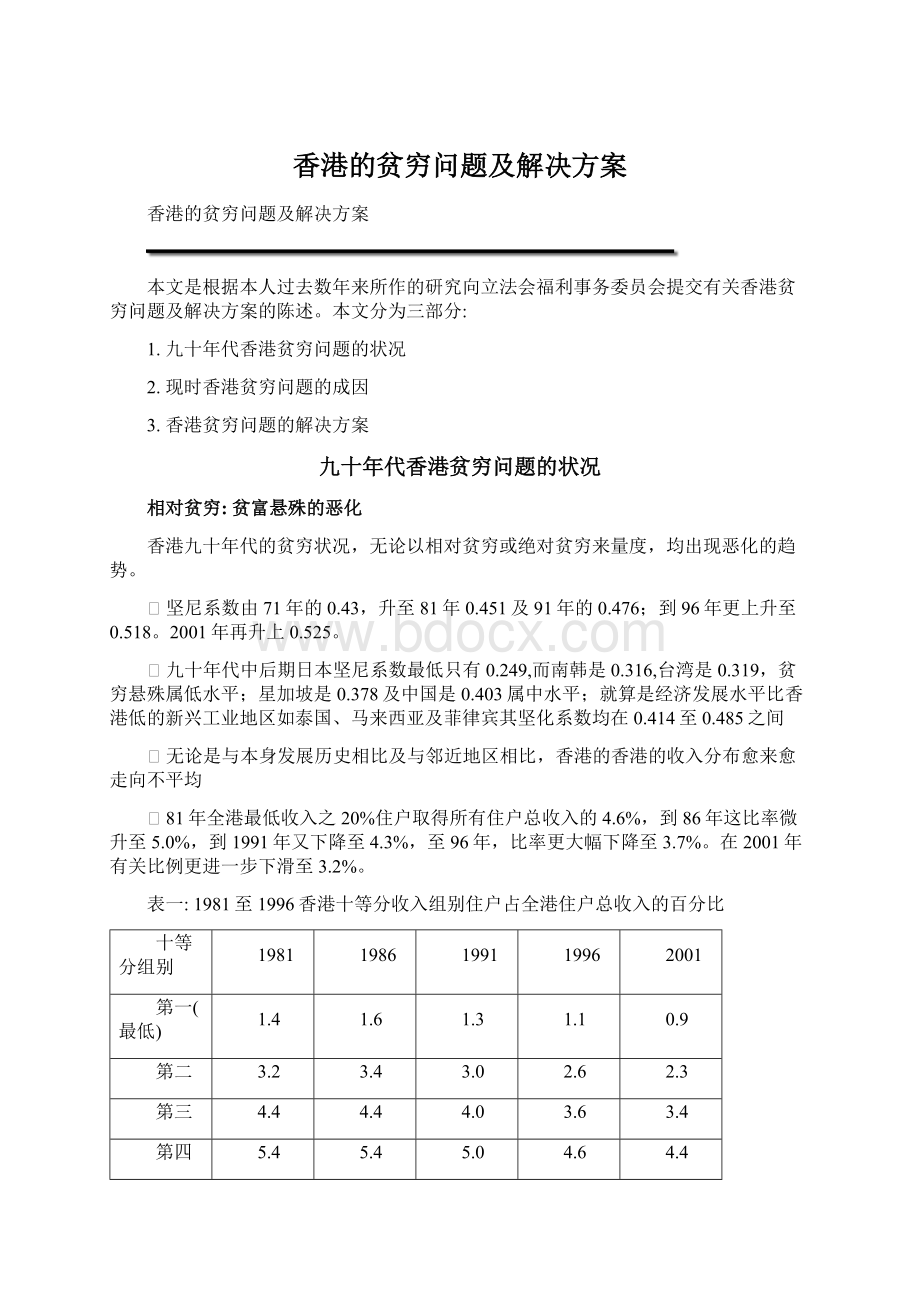

表一:

1981至1996香港十等分收入组别住户占全港住户总收入的百分比

十等分组别

1981

1986

1991

1996

2001

第一(最低)

1.4

1.6

1.3

1.1

0.9

第二

3.2

3.4

3.0

2.6

2.3

第三

4.4

4.4

4.0

3.6

3.4

第四

5.4

5.4

5.0

4.6

4.4

第五

6.5

6.4

6.1

5.7

5.6

第六

7.8

7.6

7.4

7.0

7.0

第七

9.4

9.1

9.0

8.5

8.8

第八

11.5

11.4

11.4

10.6

11.1

第九

15.2

15.2

15.5

14.5

15.3

第十(最高)

35.2

35.5

37.3

41.8

41.2

总计

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

坚尼系数

0.451

0.453

0.476

0.518

0.525

数据源:

统计署香港人口普查及中期人口普查主要报告(不同期数)

作为量度贫富悬殊的指标的坚尼系数由九六年的0.518上升至二零零一年的0.525,表面上有关升幅并不算严重。

但如我们小心分析住户的收入分布,便会发现不单最贫穷及最富有阶层之间的收入差距在过去五年间有明显恶化的趋势,而亦令人忧虑的是中等收入人士亦出现两极化的情况,中产阶层的下半层收入占全港总收入的比例减少,而上半层的收入的比例则增加。

有关数据显示两极化不单在贫富之间出现,更出现在中产阶级身上,整体社会的阶层两极化的趋势更加明显。

根据表一,在2001年最低十等分收入住户,即全港最低收入的二十万五千个住户,其家庭收入占全港家庭总收入的百分之零点九,而最高十等分收入住户,亦即全港最高收入的二十万五千个家庭,其收入占全港家庭总收入的百分比是四十一点二。

最高十分一家庭的收入高达最低十分一家庭的45.8倍。

在1996年,最低十分一家庭的收入比例是百分之一点一,以最高十分一家庭是百分之四十一点八,两者的比例是38倍。

在1996年时,贫富悬殊的问题经己严重,但五年间,经过亚洲金融风暴后,贫富悬殊的程度更愈来愈差。

最富有的十分一人的收入是最穷十分一人的差距由38倍再大幅增至45倍,数字令人触目惊心。

另一值得我们关注的收入趋势,是中等入息人士的收入变化,参考统计处的数据,我们可发现一重要的分界线。

属于中位数之下的家庭入息下降,而在中位数以上的家庭的入息则增加。

在2001年第三至第五十等分,即月入刚在中位数18,705之下的六十一万中等入息下层的家庭,其收入占全港家庭收入的比例是百分之十三点四,比起1996年下降零点五个百分点。

而第六至第八等分的家庭,其入息占全港家庭总入息的比例是百分之三十六点九,比起96年的百分之三十六点一,上升了零点八个百分点。

上述中等入息家庭的收入比例增减幅度虽然不算严重,但其分布及趋势值得社会人士关心,因为数据显示,收入愈低的组别,其比例下降愈多,反之收入愈高的组别,其比例亦上升得愈多,这证明中等入息人士亦出现两极化的局面。

这显示亚洲金融风暴之后,大企业进行瘦身裁员,加上在全球化的推动下,中产阶层亦面对科技发展及工序外移的压力,而在劳动过程中亦出现两极化的现象。

香港的阶级结构在「减肥」的情况下,经已由「啤酒肚」型转为向「灟斗」型发展。

贫富之间的落差增大,「朱门酒肉臭,路有冻死骨」现象造成的民怨,再加上中产阶级作为「中间缓冲」政治角色的减弱,香港的政治未来发展阶层利益对立及矛盾的情况的机会大增。

绝对贫穷的恶化:

社会保障综合援助计划(综援)是香港主要的入息援助计划。

领取综援家庭需要经过严格的入息及资产审查。

其个案数目的多少足以反映香港绝对贫穷的变化。

在90/91年度香港的综援个案只有66,675宗,但到98年1月经已大幅增加至189,527宗,到2001年10月更增至238,000宗。

在各类综援个案的增长中,又以低收入及失业的公援个案的增长最为引人注目。

在94/95年度失业综援个案共有5,302宗,至96/97年度己经大幅上升至14,964宗,而到2001年10月更上升至26,941宗。

这证明不单是没有工作能力的老人或残疾人士的「绝对贫穷」的状况正在恶化﹔就算有工作能力的劳工的贫穷状况亦出现恶化。

香港政府并不公开承认香港的贫穷问题迅速恶化,但由于综援个案数目不断增加,政府在社会保障的开支不断增加,这经已加重政府的财政开支的负担。

综援又缺乏有效的脱贫措施,协助有工作能力的受助者重回劳动力市场。

由于个案数目庞大,就算轻微提高综援的金额,亦会令开支大量增加。

所以,香港政府对提高综援金额采取保守的态度,金额调整的幅度经常落后于全港市民生活上升的的水平,令综援家庭陷于贫困的生活。

麦法新采取了标准预算方法(standardbudgetapproach)来研究综援受助者的生活水平(MacPherson&Silburn1995)。

麦法新订出最低生活水平的标准预算,除包括一般的食物、住屋、衣服、交通等开支外,亦包括个人拥有的物品(如家庭电器)、获得社会服务的程度,以致在参与社交生活的情况(如看报纸、探望亲友、参加课外活动等)。

换句话说,他企图采取的贫穷定义不单只是物质性(physical),还尝试包括香港的日常生活习惯。

除了探讨综援人士的消费水平外,麦法新也以市场价格(如衣、食、住、行的消费物价指数)去计算各家庭成员的最基本开支。

研究发现香港综援家庭的综援金有七成是放在食物开支,这样大比例的食物开支,代表综援人士要压缩其他部分的生活消费。

麦法新的研究指出大部分综援个案是生活在绝对贫穷之中。

政府在九六年的综援检讨中尝试以「基本需要」及「家庭开支模式」法来订立综援的基本金额,改善了健全成人及在家庭中长者的基本金额,对综援家庭的贫穷状况有一定改善。

但由于九七年亚洲金融危机后,失业个案及单亲个案上升,政府在九八年态度再一次逆转,大幅削减综援,再一次令综援家庭尤其是人数较多的家庭如单亲家庭,陷入贫困之中。

削减综援令贫穷在下一代延续

社联社会保障委员会在1999年5月至9月进行了「削减综援后:

综援住户生活调查」,比较削减综援前后受助家庭的开支。

结果显示对于不少综援家庭,房屋及教育的开支根本经已减无可减。

其中如租金及学校杂费等的价格弹性非常低,其价格均不是综援家庭本身可以控制,亦未能有其他替代的服务。

所以,这些家庭在面对削减综援后收入减少,最可行的应付方法便是减低食物开支。

但以每人每餐只得$12.3的食物开支,不少综援家庭必须为三餐发愁,而且不少在月尾的时候,更陷入饥馑的边缘。

单一、廉价的食物,加上数量亦不足,很可能造成儿童营养不良或不平衡,这对正处于发育年龄的儿童的身心健康成长,肯定会造成严重及长远的负面影响。

除了减低食物开支外,综援家庭亦减少参与正常的社交活动及与他人接触来节省开支。

被访综援家庭为了压缩开支,减少了儿童的零用钱由$272.3减至$214.6减幅达21.1%。

另外社交(非上班及非上学)目的之交通费支出亦由$132.4下降至$73.2,只及原来的一半(44.7%)。

再者,被访综援家亦减少报章的开支,而报章是他们主要找工作的途径。

每周花在报章的消费由$19.3减至$13.9减少了28%,亦即是由每周买四份报章到减为每周买三份报章。

此外,由于综援削减了课余托管津贴,被访者在托管及补习方面的开支经己大幅减少由平均$619.9下降至$160.5,减幅高达七成半(74.1%),可见综援家庭被迫减少课余托管/补习等额外的教育支出,这明显不利他们子女成长,及不能令他们在公平的条件下与其他同龄的学童竞争,很大可能令综援学童的成绩下降,削弱他们接受高等教育的机会,明显地这亦减低综援家庭脱贫的机会,令贫穷现象在综援下一代中延续。

非综援的赤贫家庭

对于其他非综援家庭的贫穷状况,黄洪和蔡海伟(1996)的「香港低开支住户开支模式研究」利用统计处的住户开支调查作出再分析。

黄与蔡采用入息替代方法中恩格尔曲线的转折点来定义贫穷线。

他们的研究发现香港的恩格尔曲线出现转折点(turningpoint)的情况。

他们认为这是香港非常独特的情况,由于房屋开支大幅增长和缺乏弹性,而令食物开支占总开支比例(恩格尔曲线)出现先升后降的转折点。

因此他们以此作为贫穷线的划分。

(黄洪、蔡海伟:

1996:

10)

这研究发现低开支住户在食物及房屋支出占总支出一个非常高的比例:

以一人住户为例,最低开支的十份一住户每月把近八成半的开支放在食物及房屋上,大大压缩了其他开支,每月花在电费、煤气费、医疗、交通、衣服、杂项等项目只有二百多元,生活质素明显十分恶劣(见表二)。

表二:

一人住户不同开支组别在食物、房屋及其他方面的开支模式(1994/95)

开支组别

0-5%

5-10%

10-15%

15-20%

20-30%

30-40%

40-50%

50-100%

食物支出(港元)

占总开支比例(%)

525

(44%)

869

(46%)

1,201

(52%)

1,297

(49%)

1,594

(47%)

1,780

(43%)

1,935

(36%)

3,113

(19%)

房屋支出(港元)

占总开支比例(%)

483

(40%)

689

(37%)

619

(27%)

749

(28%)

872

(26%)

1,082

(26%)

1,656

(31%)

7,294

(46%)

其他支出(港元)占总开支比例(%)

191

(16%)

327

(17%)

469

(20%)

589

(22%)

916

(27%)

1,252

(30%)

1,774

(33%)

5,574

(35%)

数据源:

黄洪及蔡海伟(1996:

11)

研究也发现房屋开支比食物开支的弹性更低;同时食物开支比例随总开支增加出现先升后跌(转折点)的情况(黄及蔡:

1996:

19)。

换句话来说,当这些低开支户有更多收入的时候,他们会把大部分新增资源放在食物上,而非其他项目。

这是一个与国际上其他地区不同的特别现象,其他地区住户的食物开支比例通常随总支出的增加而「下降」,亦即是说当他们有较多收入的时候,会把较大部份花在食物以外的项目,以改善生活质素。

一个最显明易见的原因就是这些低开支户本来未能享有足够的食物:

既然食物是生活必需品,他们当然会把大部份新增的资源放在食物而非其他项目上,直至食物方面的需要得到满足,他们便开始花较多钱在其他项目上,而食物支出比例亦会开始向下降。

单从食物支出比例的升降未必可以证明这些低开支户生活十分贫乏,但如果我们再看看这些住户的实际食物支出水平,便可以肯定他们处于「赤贫」的情况。

下表为低开支一人住户食物开支与政府订定最低标准的比较:

表三:

一人住户食物开支与政府订定最低标准的比较(94/95)

94-95年间平均每月食物开支

一人住户中开支最低的十分一住户

697元

政府制订的「基本需要开支预算」(成人)

799元

大家可以看到,最低开支的十分一单人住户在食物方面的开支每月只有697元,比政府「基本需要开支预算」的标准还少102元,达百份之十三!

事实上,每月七百元的食物支出意味着每餐不到八元,而政府的「基本需要开支预算」亦经常为人垢病为远低于合理水平,连综援人士的食物开支亦高于此数。

以上讨论显示一人住户中最贫乏的十分一人的生活条件异常恶劣,已经到了连食物开支也不够的地步。

除了一人住户外,其他人数住户亦有相同的「赤贫」现象。

由于不同人数住户恩格尔系数的转折点分别位于最低5-10%或10-15%支出组别中,他们各组别分界的中位数如7.5%或12.5%来估计生活在赤贫状况的住户数目及人数:

表四:

处于「赤贫」状况的户数、人数估计及每月开支水平:

住户人数

赤贫住户比例

户数

人数

每月食物开支水平

每月总开支水平

1

12.5%

16,000

16,000

1,201

2,289

2

7.5%

20,000

39,000

1,976

4,025

3

7.5%

24,000

73,000

2,870

5,824

4

12.5%

53,000

213,000

4,132

8,509

5及以上

7.5%

28,000

145,000

3,953

8,082

总数

141,000

486,000

按表四推算,在九四至九五年间香港约有十四万一仟个非领取综援住户生活处于「赤贫」的情况下,「赤贫户」约占全港住户总数的9.3%,总人数则约为四十九万人。

同期,领取综援的住户约有十一万个(109,461)。

整体合计,全港约共有二十五万个住户生活处于赤贫状况,约占全港住户的15.5%(黄及蔡:

1996:

29)。

研究亦发现在过去十年间,香港的贫穷状况有恶化的趋势。

上面所讨论的「赤贫」现象在八十年代中期没有发现,九十年代初亦只在部份住户中出现,而「赤贫」的程度也低许多。

我们相信透过上述不同研究,证明在香港这个表面繁荣富裕的都市中确实存在着严重的贫穷问题。

过去不少论者及市民均相信一个地区经济发展初期,财富会先集中于小部份的富有阶层。

但随着经济发展走向成熟,国民生产总值逐步提高,中产阶级将会出现,多余的财富始终会由富有阶层流向贫穷阶层,贫穷及收入不均的问题将会逐步解决。

但香港的发展经验显示经济发展并非必然会解决贫穷问题,这方面的经验足以让其他亚洲区内新新兴工业国(NNICs)引以为鉴,在社会发展中不应单单追求高速的经济发展速度,亦要顾及社会中不公平的财富分配。

香港九十年代的贫穷原因?

不同学派、不同学科对贫穷产生的原因有不同的解释,正如社会学研究其他社会现象的争论一样,有关分析可大致分为微观分析及宏观分析两大类别。

微观分析着重于个人的层面如个人行为及文化是贫穷的主要原因,而宏观分析则认为政治经济结构的转变才是贫穷形成的主因。

笔者同意要了解香港贫穷的成因,我们须了解主体、结构及其两者之互动。

我将首先介绍将贫穷者视为主体的微观分析,其次会介绍视政治经济结构为贫穷成因的宏观分析。

在本文的总结中我们会检这两角度的不足,是因为缺乏中程理论尤其是对社会组织变化的分析。

微观的层次(micro-level):

个人行为及文化

贫穷文化论

微观层次的分析集中于个人的文化或行为,认为这是造成贫穷尤其是贫穷循环及延续的重要原因。

微观层次其中最典型的说法是认为贫穷的原因是贫穷家庭或小区所造成的。

其中一种的说法是「不恰当的父母教养,对孩子的低期望及恶劣的环境令成长在贫穷家庭及小区的孩子内化这价值观。

所以,当这些孩子长大后,他们的期望及能力会降低。

他们更容易期望及接受他们父母亲及亲友间存在的贫穷及匮乏」。

当然上述政客的分析当然较为粗糙,较细致的分析有OscarLewis(1965)在<>提出贫穷文化(CultureofPoverty)的观点,他提出穷人有本身一套代际延续的次文化。

Lewis称贫穷文化可以由不同的角度来分析:

次文化与大社会的关系,贫民窟及家庭的性质,个人的态度、价值及特色。

贫穷文化的首项特点是穷人缺乏对大社会中架构(majorinstitution)有效的参与(participation)及整合(integration)。

在家庭的层次,「穷人的孩子早当家」令他们并没有一受保护及延长的童年生活,很早出现性行为,同居,男性很容易遗弃妻子及儿女,出现以母亲为中心的家庭等等。

在个人的层次,穷人有强烈的边缘(marginality)、无助、倚赖及自卑感觉。

简单来说,贫穷的家庭及小区产生了贫穷文化,穷人在文化中学习到如何应付贫穷,但不幸地亦接纳了贫穷的状况。

这导致贫穷在贫穷的家庭及小区的延续及循环。

不少论者批评贫穷文化的观点犯了指责受害者(BlamingtheVictims)的毛病(Alcock1993)。

但这指责似乎对Lewis并不完全公平。

因为Lewis除上述观点外,其另一主要视点并不单视穷人是被动的受害者,同时更强调穷人是主动的主体(agent)积极对环境作出响应。

Lewis认为贫穷文化一方面是穷人对资本主义社会的适应(adaptation),而另一方面是对他们边缘位置的响应(reaction)。

由于穷人未能达到大社会所订出的成功,贫穷文化代表着穷人对失望及绝望的对策。

很多贫穷文化中的特点是由于穷人、不合资格、不能负担或基于无知或怀疑,而并没使用现存社会中的机构作出响应来解决问题。

如穷人未能向银行借贷,所以组成非正规储蓄互助社。

Cohen(1987)质疑Lewis的基本观点不单是穷人对对资本主义社会的「适应」更是对资本主义世界观的接纳。

Ma(1998)以东头居民为对象的香港本土赤贫的研究,基本上是以上述贫穷文化的视角来分析香港贫穷的原因。

马氏指出由于社会政策如房屋政策对贫穷者的误解与无知令他们法律及福利的基本人权被剥夺,令贫穷者缺少金钱及物质。

而生活及物质的匮乏令贫穷人士减少与他人的交往而令他们被排斥(excluded)。

亦因此令贫穷人士缺乏有关服务的知识,及为领取福利而感到羞耻。

所以这些人士无力去争取本身的法律及福利权利。

马氏的分析思路比Lewis简单,而且比Lewis更悲观,只看到贫穷者孤立、无助的困境,而忽视Lewis的另一重点:

贫穷者作为主体对结构响应的可能性。

实际上香港近年有不少贫穷者包括老人、单亲、家庭的综援领取者经己成立不同的自助组织,积极争取本身的权益。

贫穷者不完全是孤立、无助及无能的一群,只要有适当的支持与组织,他/她们亦有能力和有意愿去改变有关的结构及制度。

因此文化因素或与主流社会的疏离似乎并不能全面解释贫穷的形成,另一派微观分析则认为是政府的政策而不是贫穷者本身的匮乏才是令贫穷者「依赖」或「感到羞耻」的主要原因。

政府政策的创造贫穷?

贫穷文化的观点多强调家庭及小区如何形成贫穷小区的次文化外,依赖文化(dependencyculture)的观点则强调是政府过好的福利制度削减穷人的自助精神,令他们变成依赖福利为生。

Murray(1984)强调美国的福利制度的转变吸引失业者成为未婚父母。

他更认为逮捕率的下降增加了犯罪受罚的可能性;亦令犯罪的经济吸引力增加。

福利的改善夺去了受助者工作动机。

黑人的下层阶级(underclass)的积极性受挫伤,而且其小区中自助的能力亦因为白人的「好心」而被破坏。

穷人发展出的价值观令他们缺乏进步的动力,进一步深化贫穷的循环。

香港政府官员亦公开宣扬这类看法,认为政府水平过高的福利制度会造成接受福利者的工作意欲下降,令他们有一依赖文化。

在98年的综援检讨前夕,社会福利署署长梁建邦便公开提出「综援养懒人」的观点,为削减综援造势。

而在综援检讨文件中亦强调三四人综援家庭的金额比一般工人家庭的收入为高,会减低领取综援者的工作意愿。

黄洪与蔡海伟(1998)对曾经离开综援制度的失业及单亲个案进行研究,发现无论是成功离开或重新领取的综援人士均曾积极寻找工作。

有六成半被访者表示在上次领取综援期间有经常寻找工作,有五成半被访者不想依赖政府/综援。

但调查亦发现女性比男性较易成功离开综援,但女性的工作动机比男性低,由此证明,劳动力市场有否合适职位比工作动机更影响综援个案能否脱离综援,所以综援养懒人之说并无实质支持。

但有关政府官员多次发表综援会养懒人的言论时,其实只是印象式的谈话,并无提出真实的数据,当被追问反推说这只是不少转述市民的意见和忧虑。

令人不禁怀疑政府是否有意建构这论述,达到标签综援人士的效果。

一来这可以减低申请的意欲,而另一方面可以分化穷人,减轻对政府的政治压力。

香港并不是一个福利国家。

一方面市民可以依赖国家的范围并不如西方福利国家那样多;而另一方面我们可以看到市民并不希望依赖政府,反而过份地强调要自食其力,非到必要时不愿意接受国家或社会的「救济」。

可以说香港人根本上并没有一套倚赖文化,反而有一套自立文化。

这引申到另一角度来解释贫穷:

「建构的自立文化」:

过于强调要自食其力才是令穷人,尤其是大量非领取综援人士的生活陷入困境之中。

这套自立文化一方面有中国传统文化的基础,而另一方面亦受香港政府所鼓吹。

中国传统文化中以贫穷为耻,礼记礼运篇指出:

「饮食男女,人之大欲存焉;死亡贫苦,人之大恶存焉。

故欲恶者,心之大端也。

」贫穷与死亡并列作人之大恶。

不少学者指出在现代的中国人社会中,福利的观念并非基于个人的权利反而是家庭成员中权利及义务的延伸。

而且人际间缺乏平等关系的概念为追求和谐时反而对其他人行使某些权力。

儒家传统中强调的互助、集体精神及自力更生亦仍然广泛存在(Chow1987;Dixon1981;Jones1990)。

所以,伦常作社会关系的典范,为家庭作为最主要的社会组织,强调家庭成员间的互助回馈,形成中国传统上重家庭而轻国家为最重要的福利提供者。

除了在中国传统文化中强调自立要靠自己靠家庭的思想,在香港政府在设及推动社会福利的政策时亦不断强调个人及家庭自助的重要性。

香港政府一直认为香港社会福利的目标和原则是「为不能自助者提供经济援助,换言之,受助人应以入息低微、年老及弱能极需援助的人士为主」(香港政府 1979:

2)。

同时在福利提供中亦强调维系家庭的重要性,简单来说,其剩余模式(residualmodel)强调政府的服务是作为最后的防线,是当个人及家庭无法自顾时才作出补救性的介入。

这类政策的设计及推行一方面强化了传统的自立文化,另一方面亦成功了进行了「标签效应」(labellingeffect),将接受社会福利者建构成为「最不能自助者」的弱势社群,是值得动用社会资源来救济的一群。

这与部分英国学者所称的建构依赖(constructeddependency)刚刚是一个银币的另一面(Phillipson,1982),可以说是建构的自立(constructedindependency)。

而在这界定谁是「值得获得协助的贫穷者」(deservingpoor)的讨论中,亦很容易造成贫穷者的分化,令贫穷者忙于互相竞逐有限的资源或甚至互相斗争,而减轻要求政府要解决贫穷问题的政治压力。

小结

上述微观层面的理论,着眼于贫穷者本身对贫穷问题的响应与适应,尤其是受文化及国家所提供的福利所形响,而产生的文化与行为是造成贫穷的原因,其中一派则强调过多的福利会构成穷人的倚赖文化,令穷人失去自助的能力和意愿。

笔者亦是提出另一角度,