浙江省届高考考前押题卷语文试题三word版有答案高三语文试题已纠错.docx

《浙江省届高考考前押题卷语文试题三word版有答案高三语文试题已纠错.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省届高考考前押题卷语文试题三word版有答案高三语文试题已纠错.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江省届高考考前押题卷语文试题三word版有答案高三语文试题已纠错

押题卷(三)

本试卷共150分,考试时间150分钟。

一、语言文字运用(共24分,其中选择题每小题3分)

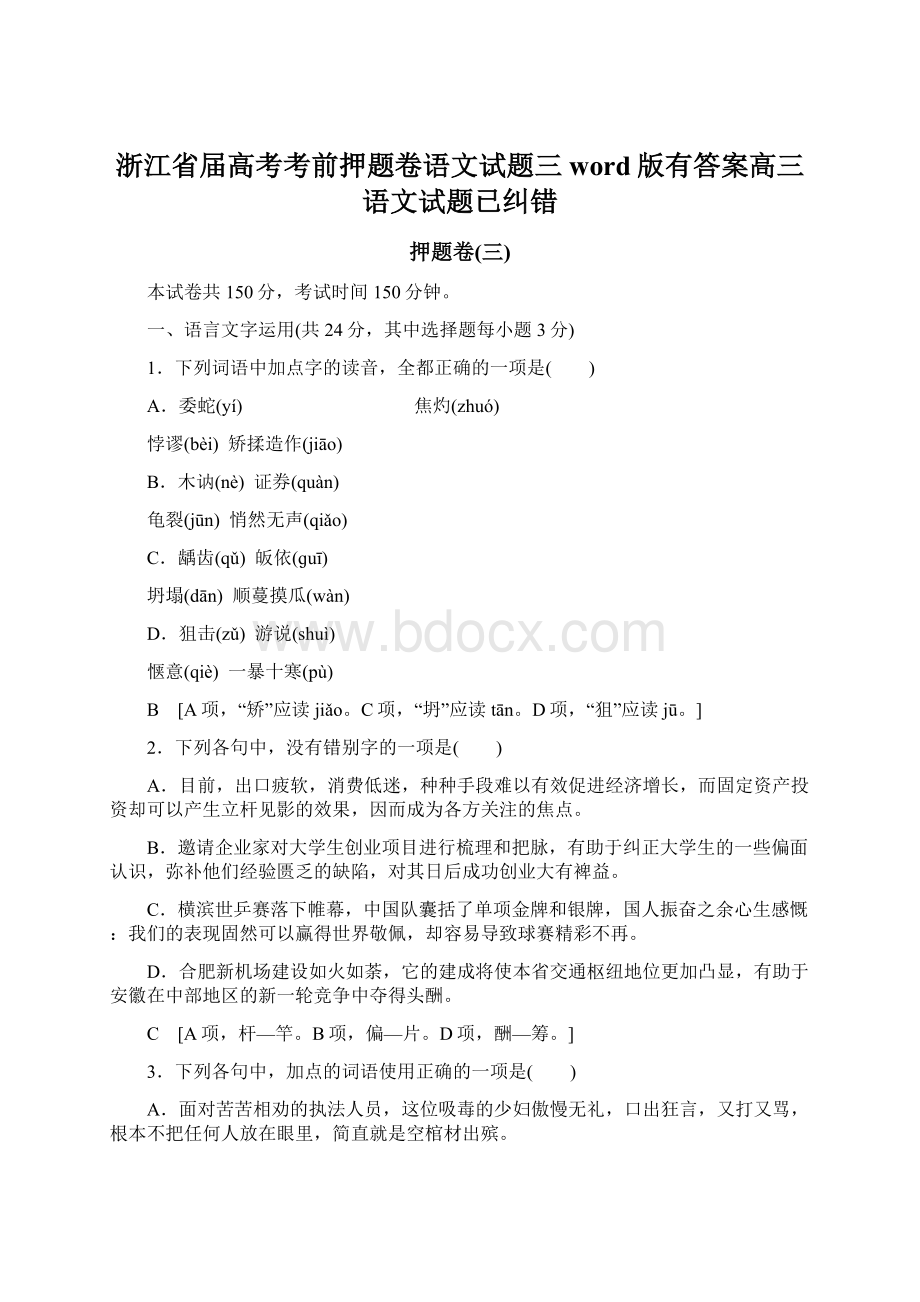

1.下列词语中加点字的读音,全都正确的一项是( )

A.委蛇(yí) 焦灼(zhuó)

悖谬(bèi)矫揉造作(jiāo)

B.木讷(nè)证券(quàn)

龟裂(jūn)悄然无声(qiǎo)

C.龋齿(qǔ)皈依(ɡuī)

坍塌(dān)顺蔓摸瓜(wàn)

D.狙击(zǔ)游说(shuì)

惬意(qiè)一暴十寒(pù)

B [A项,“矫”应读jiǎo。

C项,“坍”应读tān。

D项,“狙”应读jū。

]

2.下列各句中,没有错别字的一项是( )

A.目前,出口疲软,消费低迷,种种手段难以有效促进经济增长,而固定资产投资却可以产生立杆见影的效果,因而成为各方关注的焦点。

B.邀请企业家对大学生创业项目进行梳理和把脉,有助于纠正大学生的一些偏面认识,弥补他们经验匮乏的缺陷,对其日后成功创业大有裨益。

C.横滨世乒赛落下帷幕,中国队囊括了单项金牌和银牌,国人振奋之余心生感慨:

我们的表现固然可以赢得世界敬佩,却容易导致球赛精彩不再。

D.合肥新机场建设如火如荼,它的建成将使本省交通枢纽地位更加凸显,有助于安徽在中部地区的新一轮竞争中夺得头酬。

C [A项,杆—竿。

B项,偏—片。

D项,酬—筹。

]

3.下列各句中,加点的词语使用正确的一项是( )

A.面对苦苦相劝的执法人员,这位吸毒的少妇傲慢无礼,口出狂言,又打又骂,根本不把任何人放在眼里,简直就是空棺材出殡。

B.政法委领导要求政法干部守住底线,坚定信念,面对党内出现的歪风邪气,必须敢于亮剑,坚决与之斗争,绝不能听天由命。

C.活跃于北京各大医院的“号贩子”倒卖专家号的行为被媒体曝光后,挂号的患者和家属都对“号贩子”敬而远之,医院就诊秩序明显好转。

D.皮影戏入选《人类非物质文化遗产代表作名录》,标志着这种中国地方戏曲已在全球戏剧艺术界崭露头角,有望在世界范围内得到更好地推广。

A [A项,“空棺材出殡”指目中无人,符合语境。

B项,“听天由命”通常意义上指听任事态自然发展变化,不做主观努力。

语境强调要对不好现象进行管问,应用“听之任之”。

此处不合语境。

C项,“敬而远之”表示尊敬,但不愿接近。

此处褒贬失当。

D项,崭露头角:

比喻突出地显露出才能和本领,多指青少年。

对象适用不当。

]

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.卢浮宫、白金汉宫等世界著名宫殿见证了帝国的兴衰和文明的构建,它们以固态的建筑、雕刻、绘画、艺术等诉说着流动的历史和文化。

B.造成高房价的原因主要是土地财政的病灶、腐败枉法的危害、房地产商唯利是图的不良行为和炒房者“搅浑水”的混乱等因素引起的。

C.2014年诺贝尔和平奖授予巴基斯坦年仅17岁的女孩玛拉拉,是为了表彰她不畏塔利班威胁,积极为巴基斯坦女童争取受教育权利所做出的杰出贡献。

D.事业单位大多数是服务行业,都要制定各自的职业道德和行为规范,促使从业人员养成良好的职业习惯和敬业奉献精神。

C [A项,“建筑、雕刻、绘画、艺术”,不能并列。

B项,“原因是……引起的”,句式杂糅。

D项,“制定”与“职业道德”、“养成”与“敬业奉献精神”不搭配。

]

5.填入下面一段文字中横线处的语句,与上文衔接最恰当的—项是( )

【导学号:

74812101】

我曾多次来过西安,也曾多次感觉到过,而且说出来过:

西安是一块宝地。

在这里,中国古代文化仿佛阳光空气一般,弥漫城中。

唐代著名诗人的那些名篇名句,很多都与西安有牵连。

谁看到灞桥、渭水等等的名字不会立即神往盛唐呢?

谁走过丈八沟、乐游原这样的地方不会立即想到杜甫、李商隐的名篇呢?

________________________________________________________

A.这里到处都是梦,神奇的梦;这里到处是诗,美妙的诗:

这里是—个诗和梦的世界。

B.这里是一个梦和诗的世界:

这里到处是梦,神奇的梦;这里到处是诗,美妙的诗。

C.这里到处是诗,美妙的诗;这里到处是梦,神奇的梦;这里是一个诗和梦的世界。

D.这里是一个诗和梦的世界:

这里到处是诗,美妙的诗:

这里到处是梦,神奇的梦。

C [这段文字主要是写弥漫在西安的诗,整体的思路是:

从神往盛唐——想到杜甫、李商隐的名篇——处处是诗。

C项说“这里到处是诗”,对上文进行了小结,与上文的衔接最为紧密。

]

6.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过15个字。

(4分)

《竹书纪年》载:

“炎帝育于姜水,故以姜为姓。

”《史记补三皇本纪》亦载:

“长于姜水,因以为姓。

”我们可以理解为距今约5000年前,①________________。

②________________?

古之姜水,据《水经·渭水注》所载是在姜氏城南,即今岐山县周原一带。

不过,据《大明一统志》记载,凤翔府宝鸡县南七里有姜氏城,城南也有姜水,此姜氏城今名姜城堡,往南即益门堡,堡西有一水今仍名清姜河。

以上两说孰是孰非,不必过于拘泥。

但总是在凤翔府地,即今宝鸡市区之内。

可以肯定地说,③________________________,湖南、湖北、山西、河南等地的炎帝遗迹和炎帝文化,是炎帝或其后裔迁徙的结果。

【答案】 ①炎帝族群最早活动的地方在姜水 ②姜水在哪里 ③宝鸡是第一代炎帝的始生地(或:

宝鸡是姜炎文化的发祥地)

7.根据下面图表内容和文字表述,回答问题。

(5分)

我国二氧化硫[注]的排放及贡献率

排放形式

排放量(万吨)

贡献率(取约数)(%)

煤炭燃烧

2179

86.6

炼 钢

168.5

6.7

炼 油

68

2.7

机动车

99.8

4.0

合 计

2515.3

100.0

【注】 二氧化硫与空气中其他污染物进行复杂的大气化学反应,形成硫酸盐、硝酸盐二次颗粒,由气体污染物转化为固体污染物,成为PM2.5升高的最主要因素,从而导致雾霾天气的产生。

(1)根据以上材料概括造成全国大范围雾霾天气的主要原因。

(2分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(2)根据上面提供的材料,谈谈你对治理雾霾天气的建议。

(3分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【解析】 根据注解可知造成雾霾天气最主要的原因是煤炭燃烧,由此可以总结出雾霾天气产生的主要原因。

知道原因,相应的解决策略也就有了。

【答案】

(1)煤炭燃烧排放的大量二氧化硫与空气中其他污染物结合形成了固体污染物。

(2)改善能源结构,控制由煤炭燃烧而产生的二氧化硫的排放量,加大环保管理力度,提高公民的环保意识。

二、现代文阅读(共29分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文字,完成8~10题。

(9分)

论中国文化的魅力

大 龙

中国文化一个最首要的也是最重要的特征就是“性情化”。

什么意思呢?

就是中国人和中华民族在性情、情感方面是最发达的。

性情是属于人与自我、人与自然之间的,而情感是属于人与人、人与社会之间的。

当然有时我们并不严格区分两者。

性情乃是由心而发,由“心性”而生。

这种性情是独立的、自我欣赏的、悠闲自得的,然后外化为各种自然的事物,使这种性情显得更加精微、深刻。

例如,只有中国人才有“梅兰竹菊”这样精致高雅的性情的外化物,梅之凌霜傲骨、兰之清逸雅致、竹之高风亮节、菊之淡泊不拘,无不对应着中国人独立的性情人格。

中国的诗是抒情的,中国的画是写意的,中国的琴是直达心灵的。

梅兰竹菊自有其精神,琴棋书画自有其性情。

中国人的饮食也是最丰富和最讲究的,中国人讲究色、香、味、形的完美统一。

中国人饮茶叫“品茗”,而西方人却是叫“喝茶”。

只有带着性情才能是“品”,而满足生理就只能叫“喝”了。

中国的陶瓷之所以精美,是因为它和制作者的情感是一一对应的,是带着性情、带着神韵的。

中国之所以有精致的刺绣,也是因为其中蕴涵有中国人精致的情感。

中国的景观、建筑、亭园,无不对应着中国人精微雅致的性情和情感。

中国人的审美观是性情化的,当一个事物和一个人的性情、心性和心灵相通的时候,便产生了中国式的美;也只有这时才产生中国式的美。

如果我们把中国文化的这种“性情化”放到世界文化中去比对,就可以看得更加清楚了。

就世界文化而言,可以分别以西方、印度、中国为标志,基本上划分为三大类型,它们反映的文化特性分别是“物性”“神性”和“人性”。

西方文化将“物性”表现得非常极致,他们的物质文化可以非常发达,而物质文化的手段——科技,也相应地可以非常发达。

西方设计的许多制度特征也是“物性”的,尽量排除人的情感因素。

西方人所说的“自由”是指人身及其行为的自由,中国人的自由更多的是“心性”的自由,而西方文化的“物性”则更多的是满足人的生理上的需求。

印度文化则将“神性”表现到了极致。

这里的神性指的是人的精神上的最高程度。

佛教就是在印度诞生的。

但西方也有宗教如基督教,为什么我们只把印度文化称为“神性”的呢?

因为只有佛教才要求将人的精神提高到最高的境界,要求人抛弃世间的一切俗念,那就真的是纯精神的了。

而且,就教义的理论深度和广度、庞大和复杂,恐怕世间再没有其他宗教能够与佛教相提并论了。

佛教经书卷帙浩繁,达几千卷之多,一个人穷其一生恐怕也是难以阅尽。

印度的瑜珈也是非常有名的。

最早的瑜珈归根结底是一种精神活动,它一直与任何宗教信义或伦理保持分离状态,其目的是使身体和精神之间得到完美平衡的发展,而冥想和苦修是其主要的形式。

印度文化的“神性”满足人的精神和信仰上的需求。

中国文化则将“人性”表现到了极致。

我们经常说“人性化”,其实真正的人性化就是人的心情和情感达到最愉悦的状态。

中国文化的“人性”是性情化的,它从根本上满足了人心理上的需求。

而且,中国人似乎也最追求这种情感和心理上的需求。

这种情感和心理需求是与生活紧密相连的,同时又高于生活;但没有到达印度神性文化中超脱世俗的、纯精神的层面。

我们这样分类,并不是说西方人只有生理上的需求,或者说印度人只有精神上的需求,或者说中国人只有心理上的需求。

而只是在表明这三种族群在各自所侧重的方面的追求和需要;也是在表明他们的文化在各自方面所达到的极致。

(选自《人民文摘》,有删改)

8.下列关于“中国文化”的表述,不正确的一项是( )

A.中国文化最首要也是最重要的特征就是“性情化”,这是因为中国人和中华民族在性情和情感方面是最发达的。

B.中国文化中的诗、画、琴分别是抒情的、写意的和直达心灵的;琴棋书画自有其性情,梅兰竹菊自有其精神。

C.中国文化最大程度地表现了“人性”,而真正意义上的人性化的标志,就是人的心情和情感达到最愉悦的状态。

D.中国文化中性情化的“人性”从根本上满足了人心理上的需求;中国人向来追求这种情感和心理上的需求。

D [“向来追求”错,不合文意。

原文是说“似乎也最追求”。

]

9.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.性情与情感并不相同,性情是属于人与自我、人与自然之间的,而情感是属于人与人、人与社会之间的。

但我们有时分不清彼此。

B.中国人对饮食讲究色、香、味、形的完美统一。

中国人带着性情饮茶,谓之“品茗”;而西方人则是为了满足生理需要,叫做“喝茶”。

C.世界文化可分别以西方、印度、中国为标志,按照它们分别反映的“物性”“神性”和“人性”的文化特性,基本划分为三大类。

D.中国人的情感以及心理需求,既和生活紧密相连,同时又高于生活;但是还没有到达印度神性文化中超凡脱俗的、纯精神的层面。

A [“分不清彼此”错,原文是说“并不严格区分两者”。

]

10.西方、印度、中国的文化各自有什么特点?

请结合文意简要概括。

(3分)

________________________________________________________________

【答案】 ①西方文化将“物性”表现得非常极致,更多的是满足人生理上的需求;②印度文化将“神性”表现到了极致,更多的满足人的精神和信仰上的需求;③中国文化则将“人性”表现到了极致,除了满足人心理和情感上的需求外,又与生活紧密联系。

(二)阅读下面的文字,完成11~15题。

(20分)

走笔“秦坑儒谷”

从维熙

①古长安今西安,历史上曾是13个帝王的都城。

其历史文化积淀之深,在全国都市中可谓无与伦比。

因而任何一个光临这座古都的游客,都会陷于中国古老文化辉煌的包围之中。

②1979年我初次到秦川之地,急于去看看秦代千名儒生的殉难之地,然无踪可循。

我却没有过度失望,因为我认知我们民族在某些方面的劣根性。

这次再访秦川大地时,友人的提议燃起了我的寻梦欲求,我立刻随他奔往两千多年前葬埋众多儒生的历史遗址。

③汽车下了公路,拐上了乡间土路,身后是古城西安,迎面是绵长的骊山山脉,两旁的村野除了绿色之外,就是清一色的土黄:

黄色的村落,黄色的围墙,黄色的土屋。

在绿与黄的上空,有一丛丛的银色光斑,那是秦川大地上满山遍野的泡桐树,在暮春时日绽放出来的白色花朵。

我想,我没有带来一束悼念亡者的花,权且把这些天地间的白花,当成我祭奠蒙难冤魂的硕大花环吧!

④汽车拐进一个叫洪庆堡的村庄,我们步行走到了村南,首先映入眼帘的是麦田边缘上竖着的一块黑碑,由于碑身上遮满黄尘,我俯身于石碑前仔细看了一会儿,才看出碑身上的刻字:

“坑儒遗址”。

跟着友人沿麦田间的一条田埂小路,继续向东行约百余米,另一块高大黑色石碑耸立于麦田中间,上刻“秦坑儒谷”四个大字。

⑤此时已是黄昏时分,斜阳把一抹橘黄色的光亮涂染在石碑上。

我走到高大挺拔的石碑之前,久久地凝视着它,似想从它的肖像中,让时光倒流回归到远古;但是任凭我怎么臆想,只有眼前那只形若乌龟驮着石碑的赑屃[注]。

在传说中赑屃是龙的儿子之一,头似被什么利器砸断了,因而它只能用残缺不全的身子,驮着那高大沉重的石碑了。

⑥碑身后面,树碑人留下长长的碑文,碑文上如是描述焚书坑儒谷的悲楚:

传云,诸生阴魂不散,天阴雨湿,鬼声凄厉。

村人称之为鬼沟。

我就此询问麦田中的一位老农,他说他没有听到过鬼哭狼嚎,说这是后人为众多书生冤屈之死,“吃柳条拉柳筐——满肚子瞎编”出来的鬼怪故事。

但他后来的一番话,则让我吃了一惊:

“这儿虽然没有闹过鬼,但对后世影响可大着哩!

村里的大人不让孩子上学,说是学问多了,会变成这儿的鬼。

”这位老人,还将其说延伸到了今昔:

“前些年中国不是也发生过啥‘文革’,挨整的就是一些学问篓子,俺这儿八百里秦川,死的也多是有知识的人!

”笔者无论如何也想象不到一个农村老汉,会对我说出这样的一番话来。

面对鬼谷周围的山,面对鬼谷上空的云,面对“秦坑儒谷”的高大石碑,我失语地站在那儿。

⑦临走前,我向老农表示了真挚的谢意之后,匆匆用数码相机,录下“秦坑儒谷”石碑上的碑文,并百感交集地向石碑弯腰鞠了一个大躬。

这既是我对远古含冤而死儒生们的心祭,又是表达我对立碑人的诚挚敬意。

⑧在归途上,我想得很多很多。

据碑文叙述,此碑立于1994年,由陕西省教育学院图书馆馆长撰文,富年县石刻艺术馆完成了此碑的刻字。

我虽无法得知其全部运作是属于政府行为抑或是民间行为,但从中可以看出的是,国人在张扬可贵的人文良心。

也许考古工作者的双眼,只是盯紧皇陵皇室的开掘,因而秦“焚书坑儒”谷,一度成了被遗忘了的历史角落;但在今天,有良知的文化人把它摆到了中国历史的图案之中,供后人反思其味。

笔者认知,开掘皇陵皇室中的金银文物,因为这是中国历史的组成部分,固然也很重要,但帝王留下的罪恶,也不容淡化。

因为从大秦到明代的“火烧功臣楼”和方孝孺灭门十族——直到中国的“文革”,这些历史所反映的教训,似乎更值得考古工作者去开掘。

⑨这就是“秦坑儒谷”,给后来人留下的一个民主建政的话题。

【注】 赑屃(bìxì):

古代神话传说中龙之九子之一。

形似龟,好负重,长年累月地驮载着石碑。

11.初次探访无踪可循时,作者提到“我认知我们民族在某些方面的劣根性”,你理解此处“劣根性”的内涵吗?

请加以说明。

(3分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 对历史遗留的教训或民族悲剧性事件,国人常漠视、淡化或选择性地遗忘。

12.请指出第③段画线句的写作特点,并分析这些句子在文中的作用。

(3分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 写作特点:

修辞上运用对比、排比;表达方式上运用白描。

作用:

①交代环境,渲染了苍凉、肃穆、凝重的氛围;②是作者探访“秦坑儒谷”的开端,为全文奠定了沉重、悲哀的感情基调;③为下文展开叙写与申发议论(反思其味)作了铺垫。

13.文中对赑屃形象的刻画有什么作用?

(4分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 双关。

①交代“秦坑儒谷”遗迹的现状,暗示当下我们对这一历史悲剧的冷漠态度。

②以赑屃暗喻地下儒生相似的悲惨命运,增加萧索的悲剧感。

14.文中写到在听到老汉一番话后,作者“失语地站在那儿”。

试分析作者“失语”的原因。

(5分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 作者从农村老汉所说的话中,意识到“坑儒”的祸害到现在还很深,如民间对知识的恐惧,如“文革”对知识的荼毒;现实中,我们缺乏对这一历史教训的深刻反省,使作者意识到“鬼谷”的阴影犹在;对含冤而死的知识分子的悲悼。

15.文章结束时,作者认为人们在积极开掘皇陵文物的同时,对帝王留下的罪恶有淡化的倾向。

纵观全文,谈谈你认为我们应该怎样解读历史,感悟历史。

(5分)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 ①保持自信的同时应有正视反思的精神,这是社会发展、民族成长所必需的。

②民族的历史性文物固然值得重视,但不能回避历史上的教训和悲剧。

这才是对历史的正确态度,如果忽略从悲剧里整理教训以作借鉴,不仅历史将永远是一轮缺圆的蚀月,时代与未来的发展也将布满阴影。

三、古代诗文阅读(共37分,其中选择题每小题3分)

(一)阅读下面的文言文,完成16~20题。

(19分)

况侯抑中官

(明)杨循吉

苏州,古大郡也,守牧非名公不授,载见前闻。

自入我朝,乃得况公钟焉。

公本江西人,实姓黄氏。

初以小吏给役礼部,司僚每有事白堂上,必引公与俱,有所顾问,则回询于公以答。

尚书吕公震奇之,因荐为仪制主事。

仁宗宾天,宣宗在南京,当遣礼官一人迎驾。

众皆惮行。

吕尚书以公就命,公挺然出曰:

“是固非我不可!

”铺马驰七昼夜至南京。

驾发,公纱帽直领芒鞋,步扶版轿行千余里,不辞其劳。

宣宗怜之,敕令就骑。

每至顿次,则已先谒道左。

宣宗由是知其忠勤可用。

时承平岁久,中使时出四方,络绎不绝,采宝干办之类名色甚多。

如苏州一处,恒有五六人居焉,曰来内官、罗太监尤久。

或织造,或采促织,或买禽鸟花木,皆倚以剥。

郡佐、县正少忤,则加捶挞,虽太守亦时诃责不贷也。

其他经过内宦尤横,至缚同知[注]卧于驿边水次,鞭笞他官,动至五六十以为常矣。

会知府缺,杨文贞荐公知苏州。

有内官难治,乃请赐敕书以行。

下车之日,首谒一势阉于驿,拜下,不答,敛揖起云:

“老太监固不喜拜,且长揖。

”既乃就坐,与之抗论。

毕出,麾僚属先上马入城,而己御轿押其后。

由是,内官至苏皆不得挞郡县之吏矣。

来内官以事杖吴县主簿吴清。

况闻之,径往执其两手,怒数曰:

“汝何得打吾主簿?

县中不要办事,只干汝一头事乎?

”来惧,谢为设食而止。

于是终况公之时十余年间,未尝罹内官之患也。

然况公为政,特尚严峻,故时有以轻罪而杖死者。

御史某巡按在苏,况适过交衢中,拱手而过,不下轿径去。

人乃衔之,竞以为谤,故久抑遏不迁。

至九年复为留守,卒官。

然苏州至今,风俗淳良,则皆其变之也。

至于减三分粮,则其惠泽之在人者不小也。

然其初非吕尚书之荐、宣庙之知,则安得如是?

而九年之间,使不满而他徙,则其政未必告成若此也。

(节选自《吴中故语》,有删改)

【注】 同知:

知府的副职。

16.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.每至顿次,则已先谒道左次:

驻地

B.麾僚属先上马入城麾:

指挥

C.径往执其两手,怒数曰数:

指责

D.未尝罹内官之患也罹:

远离

D [罹:

遭受。

]

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

C [C项,均为介词,表原因。

A项,介词,跟/连词,和。

B项,副词,就/副词,竟然。

D项,连词,表顺承/连词,表递进。

]

18.下列对原文有关内容的理解和分析,表述不正确的一项是( )

A.仁宗去世后,况钟受命到南京迎接宣宗,归途中,他尽职尽责,不辞劳苦,让宣宗认识到他的忠勤可用。

B.为解决苏州长期存在的内官横行问题,况钟任职伊始便到势力很大的太监家中拜访,借机打击内官的嚣张气焰。

C.来内官因事杖打了况钟下属吴清,况钟亲自前往,对其怒斥,来内官惧怕况钟的强硬,便为此赔礼道歉。

D.文章褒扬了况钟对抗横行不法的内官的刚直行为,也并未隐讳他在执政以及为人方面的不足之处。

B [并非“到势力很大的太监家中拜访”,而是在驿站。

]

19.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(7分)

(1)尚书吕公震奇之,因荐为仪制主事。

(3分)

译文:

___________________________________________________________

(2)郡佐、县正少忤,则加捶挞,虽太守亦时诃责不贷也。

(4分)

译文:

___________________________________________________________

【答案】

(1)尚书吕震因此认为他才能出众,于是推荐(他)做了仪制主事。

(2)郡佐、县正稍微违背他们的心意,他们就加以杖击、鞭打,即使太守也时常会遭斥责而不被宽恕。

【参考译文】

苏州是自古以来的大郡,太守往往非名士不能担任,这些在前人的记载中都有记录。

等到了我朝,就由况钟担任。

况公本是江西人,实际上姓黄。

当初以小