过氧化氢制取氧气的实验_精品文档.docx

《过氧化氢制取氧气的实验_精品文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过氧化氢制取氧气的实验_精品文档.docx(3页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

过氧化氢制氧气

(一)教学目标

知识与技能目标:

1. 了解过氧化氢的颜色状态,知道过氧化氢常温下是无色的气体;

2. 知道催化剂在化学反应中的作用,并为过氧化氢的分解寻找一种合适的催化剂;

3. 能组装简单的实验装置用过氧化氢制取氧气。

过程与方法目标:

1. 通过学习比较,学会探究学习方法;

2. 通过本节课的学习,培养学生分析、对比、迁移知识的能力。

情感、态度与价值观目标:

1. 知道化学与生产和生活的联系.;

2.培养学生勇于创新的科学精神和团结合作的意识。

(二)学情分析

1.教材分析:

本节主要内容是氧气的制取,在氧气的制取中学生一个明白氧气制取的原理,反应式的书写,气体的收集装置等部分,掌握排空气法收集气体和排水法收集气体的方法,明确气体制取的装置,知道固体和液体在不加热的情况下制取气体的实验装置。

2.学生分析:

在此之前,学生学习了氧气的密度及水溶性的相关内容,以这个知识储备为基础,对氧气的制取及收集进行一些讨论。

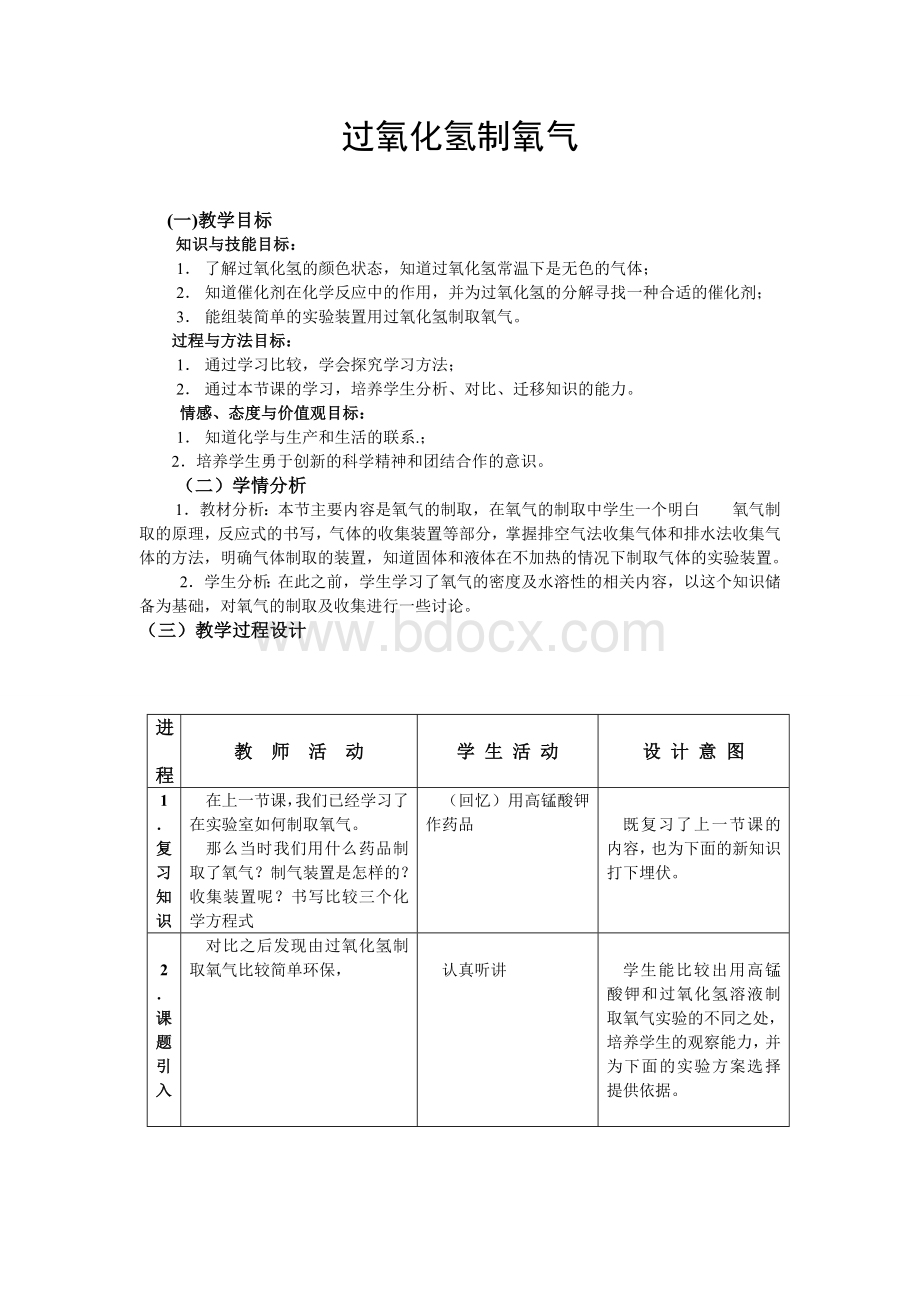

(三)教学过程设计

进程

教师活动

学生活动

设计意图

1.复习知识

在上一节课,我们已经学习了在实验室如何制取氧气。

那么当时我们用什么药品制取了氧气?

制气装置是怎样的?

收集装置呢?

书写比较三个化学方程式

(回忆)用高锰酸钾作药品

既复习了上一节课的内容,也为下面的新知识打下埋伏。

2.课题引入

对比之后发现由过氧化氢制取氧气比较简单环保,

认真听讲

学生能比较出用高锰酸钾和过氧化氢溶液制取氧气实验的不同之处,培养学生的观察能力,并为下面的实验方案选择提供依据。

3.学习活动1

通过实验方程式2H2O2MnO22H2O+O2↑,分析理论实验步骤。

【提问1】打开漏斗的活塞会看到什么现象?

认真思考做笔记

代表上台观察,描述现象

了解实验的原理和操作方法

现象:

过氧化氢接触二氧化锰,反应剧烈,导管口有气体产生。

学

习

活

动

2

【提问2】在实验室氧气的收集装置该怎样确定呢?

(提示回忆上节课内容)

从下图中选择:

小组的成员回忆、讨论

希望同学们记住向上排空气法和排水法制取氧气的方法。

并注意能与空气中的成分反应的气体不能用排空气法收集,溶于水且能与水发生反应的气体不能用排水法收集。

并得出“气体收集装置的选择取决于气体的密度和水溶性”的结论。

教师要补充说明:

在“塞”好带有长颈漏斗和导管的双孔塞后再“加”入过氧化氢溶液。

【若为分液漏斗,则打开塞子,缓慢滴入溶液(根据反应速度确定滴加过氧化氢溶液的速度)。

】

回忆固、液试剂加入的先后顺序。

让学生们想到先“固”后“液”

的顺序。

待气泡均匀且较快放出时,用排水法收集气体。

【若为分液漏斗,关闭分液漏斗活塞,从水槽中取出导管。

】

清理实验台。

学生体会制取到氧气时的快乐

体验分液漏斗与长颈漏斗在制取气体过程中的不同之处。

同时让学生养成良好的实验习惯。

6.小结评价

能力拓展

在这一节课题中,我们主要学习了在实验室如何用过氧化氢制取氧气的方法,有以下主要的“查、装、塞、加、收”几个步骤。

不管从安全、环保还是节能、简便的角度来说,它都是实验室制取氧气的最佳方法。

在课后,同学们预习一下高锰酸钾和氯酸钾制取实验的方法完成学案。

学生完成课本有关练习。

要求在课后完成有关的作业。

巩固本课题的知识要点,并让学生知道用过氧化氢制取氧气的优点。

目的是引导学生进行对比学习

三、教学反思

(一)知识点的过渡和连接:

本节内容是探究氧气的制取,以氧气的制取为例,对学生教授如何通过已学的知识来探索新的知识的方法,所以本节的教学要以学生已经掌握的知识为基础,虽然过氧化氢是生活中经常用到的化学试剂,但学生对过氧化氢一点都不了解,它为什么会分解生成氢气,对于这个问题没有分析是不合理的。

(二)对催化剂的相关概念如何让学生去理解的问题,这里提到过催化剂可以加快反应的速率,如何提高反应速率的?

催化剂参加反应了吗?

实验过程中没有给学生做相关的解释,是不到位的。

(三)整个教学过程中缺乏与之相联系的重要知识发散,缺少学生互动环节设计。