GMP98版与版对比.docx

《GMP98版与版对比.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GMP98版与版对比.docx(115页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

GMP98版与版对比

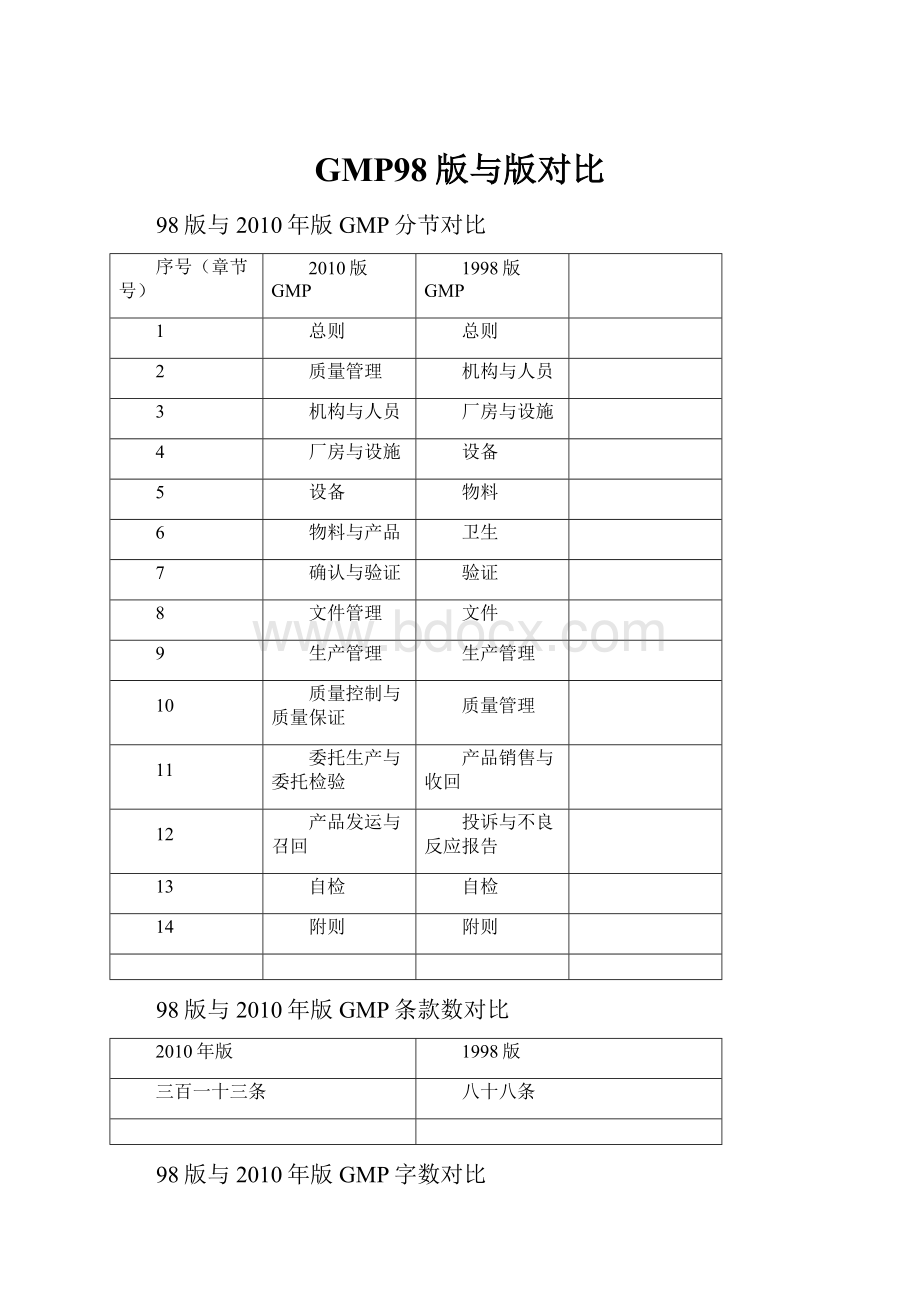

98版与2010年版GMP分节对比

序号(章节号)

2010版GMP

1998版GMP

1

总则

总则

2

质量管理

机构与人员

3

机构与人员

厂房与设施

4

厂房与设施

设备

5

设备

物料

6

物料与产品

卫生

7

确认与验证

验证

8

文件管理

文件

9

生产管理

生产管理

10

质量控制与质量保证

质量管理

11

委托生产与委托检验

产品销售与收回

12

产品发运与召回

投诉与不良反应报告

13

自检

自检

14

附则

附则

98版与2010年版GMP条款数对比

2010年版

1998版

三百一十三条

八十八条

98版与2010年版GMP字数对比

2010年版

1998版

31806字

7703字

新版GMP主要特点:

第一,强化了管理方面的要求。

一是提高了对人员的要求。

“机构与人员”一章明确将质量受权人与企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人一并列为药品生产企业的关键人员,并从学历、技术职称、工作经验等方面提高了对关键人员的资质要求。

比如,对生产管理负责人和质量管理负责人的学历要求由现行的大专以上提高到本科以上,规定需要具备的相关管理经验并明确了关键人员的职责。

二是明确要求企业建立药品质量管理体系。

质量管理体系是为实现质量管理目标、有效开展质量管理活动而建立的,是由组织机构、职责、程序、活动和资源等构成的完整系统。

新版药品GMP在“总则”中增加了对企业建立质量管理体系的要求,以保证药品GMP的有效执行。

三是细化了对操作规程、生产记录等文件管理的要求。

为规范文件体系的管理,增加指导性和可操作性,新版药品GMP分门别类对主要文件(如质量标准、生产工艺规程、批生产和批包装记录等)的编写、复制以及发放提出了具体要求。

第二,提高了部分硬件要求。

一是调整了无菌制剂生产环境的洁净度要求。

1998年修订的药品GMP,在无菌药品生产环境洁净度标准方面与WHO标准(1992年修订)存在一定的差距,药品生产环境的无菌要求无法得到有效保障。

为确保无菌药品的质量安全,新版药品GMP在无菌药品附录中采用了WHO和欧盟最新的A、B、C、D分级标准,对无菌药品生产的洁净度级别提出了具体要求;增加了在线监测的要求,特别对生产环境中的悬浮微粒的静态、动态监测,对生产环境中的微生物和表面微生物的监测都做出了详细的规定。

二是增加了对设备设施的要求。

对厂房设施分生产区、仓储区、质量控制区和辅助区分别提出设计和布局的要求,对设备的设计和安装、维护和维修、使用、清洁及状态标识、校准等几个方面也都做出具体规定。

这样无论是新建企业设计厂房还是现有企业改造车间,都应当考虑厂房布局的合理性和设备设施的匹配性。

第三,围绕质量风险管理增设了一系列新制度。

质量风险管理是美国FDA和欧盟都在推动和实施的一种全新理念,新版药品GMP引入了质量风险管理的概念,并相应增加了一系列新制度,如:

供应商的审计和批准、变更控制、偏差管理、超标(OOS)调查、纠正和预防措施(CAPA)、持续稳定性考察计划、产品质量回顾分析等。

这些制度分别从原辅料采购、生产工艺变更、操作中的偏差处理、发现问题的调查和纠正、上市后药品质量的持续监控等方面,对各个环节可能出现的风险进行管理和控制,促使生产企业建立相应的制度,及时发现影响药品质量的不安全因素,主动防范质量事故的发生。

第四,强调了与药品注册和药品召回等其他监管环节的有效衔接。

药品的生产质量管理过程是对注册审批要求的贯彻和体现。

新版药品GMP在多个章节中都强调了生产要求与注册审批要求的一致性。

如:

企业必须按注册批准的处方和工艺进行生产,按注册批准的质量标准和检验方法进行检验,采用注册批准的原辅料和与药品直接接触的包装材料的质量标准,其来源也必须与注册批准一致,只有符合注册批准各项要求的药品才可放行销售等。

新版药品GMP还注重了与《药品召回管理办法》的衔接,规定企业应当召回存在安全隐患的已上市药品,同时细化了召回的管理规定,要求企业建立产品召回系统,指定专人负责执行召回及协调相关工作,制定书面的召回处理操作规程等。

分章节对比

2010年版第一章总则

98年版第一章总则

第一条

为规范药品生产质量管理,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。

第一条

根据《中华人民共和国药品管理法》规定,制定本规范。

第二条

企业应当建立药品质量管理体系。

该体系应当涵盖影响药品质量的所有因素,包括确保药品质量符合预定用途的有组织、有计划的全部活动。

第二条

本规范是药品生产和质量管理的基本准则。

适用于药品制剂生产的全过程、原料药生产中影响成品质量的关键工序。

第三条

本规范作为质量管理体系的一部分,是药品生产管理和质量控制的基本要求,旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。

第四条

企业应当严格执行本规范,坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。

2010年版第三章机构与人员

98年版第二章机构与人员

第一节原 则

共五条

第十六条

企业应当建立与药品生产相适应的管理机构,并有组织机构图。

企业应当设立独立的质量管理部门,履行质量保证和质量控制的职责。

质量管理部门可以分别设立质量保证部门和质量控制部门。

第三条

药品生产企业应建立生产和质量管理机构。

各级机构和人员职责应明确,并配备一定数量的与药品生产相适应的具有专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员。

第十七条

质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动,负责审核所有与本规范有关的文件。

质量管理部门人员不得将职责委托给其他部门的人员。

第四条

企业主管药品生产管理和质量管理的负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,有药品生产和质量管理经验,对本规范的实施和产品质量负责。

第十八条

企业应当配备足够数量并具有适当资质(含学历、培训和实践经验)的管理和操作人员,应当明确规定每个部门和每个岗位的职责。

岗位职责不得遗漏,交叉的职责应当有明确规定。

每个人所承担的职责不应当过多。

所有人员应当明确并理解自己的职责,熟悉与其职责相关的要求,并接受必要的培训,包括上岗前培训和继续培训。

第五条

药品生产管理部门和质量管理部门的负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,有药品生产和质量管理的实践经验,有能力对药品生产和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。

药品生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

第十九条

职责通常不得委托给他人。

确需委托的,其职责可委托给具有相当资质的指定人员。

第二节关键人员

第二十条

关键人员应当为企业的全职人员,至少应当包括企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人。

质量管理负责人和生产管理负责人不得互相兼任。

质量管理负责人和质量受权人可以兼任。

应当制定操作规程确保质量受权人独立履行职责,不受企业负责人和其他人员的干扰。

第二十一条

企业负责人

企业负责人是药品质量的主要责任人,全面负责企业日常管理。

为确保企业实现质量目标并按照本规范要求生产药品,企业负责人应当负责提供必要的资源,合理计划、组织和协调,保证质量管理部门独立履行其职责。

第二十二条

生产管理负责人

(一)资质:

生产管理负责人应当至少具有药学或相关专业本科学历(或中级专业技术职称或执业药师资格),具有至少三年从事药品生产和质量管理的实践经验,其中至少有一年的药品生产管理经验,接受过与所生产产品相关的专业知识培训。

(二)主要职责:

1.确保药品按照批准的工艺规程生产、贮存,以保证药品质量;

2.确保严格执行与生产操作相关的各种操作规程;

3.确保批生产记录和批包装记录经过指定人员审核并送交质量管理部门;

4.确保厂房和设备的维护保养,以保持其良好的运行状态;

5.确保完成各种必要的验证工作;

6.确保生产相关人员经过必要的上岗前培训和继续培训,并根据实际需要调整培训内容。

第二十三条

质量管理负责人

(一)资质:

质量管理负责人应当至少具有药学或相关专业本科学历(或中级专业技术职称或执业药师资格),具有至少五年从事药品生产和质量管理的实践经验,其中至少一年的药品质量管理经验,接受过与所生产产品相关的专业知识培训。

(二)主要职责:

1.确保原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品符合经注册批准的要求和质量标准;

2.确保在产品放行前完成对批记录的审核;

3.确保完成所有必要的检验;

4.批准质量标准、取样方法、检验方法和其他质量管理的操作规程;

5.审核和批准所有与质量有关的变更;

6.确保所有重大偏差和检验结果超标已经过调查并得到及时处理;

7.批准并监督委托检验;

8.监督厂房和设备的维护,以保持其良好的运行状态;

9.确保完成各种必要的确认或验证工作,审核和批准确认或验证方案和报告;

10.确保完成自检;

11.评估和批准物料供应商;

12.确保所有与产品质量有关的投诉已经过调查,并得到及时、正确的处理;

13.确保完成产品的持续稳定性考察计划,提供稳定性考察的数据;

14.确保完成产品质量回顾分析;

15.确保质量控制和质量保证人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训,并根据实际需要调整培训内容。

第二十四条

生产管理负责人和质量管理负责人通常有下列共同的职责:

(一)审核和批准产品的工艺规程、操作规程等文件;

(二)监督厂区卫生状况;

(三)确保关键设备经过确认;

(四)确保完成生产工艺验证;

(五)确保企业所有相关人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训,并根据实际需要调整培训内容;

(六)批准并监督委托生产;

(七)确定和监控物料和产品的贮存条件;

(八)保存记录;

(九)监督本规范执行状况;

(十)监控影响产品质量的因素。

第二十五条

质量受权人

(一)资质:

质量受权人应当至少具有药学或相关专业本科学历(或中级专业技术职称或执业药师资格),具有至少五年从事药品生产和质量管理的实践经验,从事过药品生产过程控制和质量检验工作。

质量受权人应当具有必要的专业理论知识,并经过与产品放行有关的培训,方能独立履行其职责。

(二)主要职责:

1.参与企业质量体系建立、内部自检、外部质量审计、验证以及药品不良反应报告、产品召回等质量管理活动;

2.承担产品放行的职责,确保每批已放行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求和质量标准;

3.在产品放行前,质量受权人必须按照上述第2项的要求出具产品放行审核记录,并纳入批记录。

第三节培 训

第二十六条

企业应当指定部门或专人负责培训管理工作,应当有经生产管理负责人或质量管理负责人审核或批准的培训方案或计划,培训记录应当予以保存。

第六条

从事药品生产操作及质量检验的人员应经专业技术培训,具有基础理论知识和实际操作技能。

对从事高生物活性、高毒性、强污染性、高致敏性及有特殊要求的药品生产操作和质量检验人员应经相应专业的技术培训。

第二十七条

与药品生产、质量有关的所有人员都应当经过培训,培训的内容应当与岗位的要求相适应。

除进行本规范理论和实践的培训外,还应当有相关法规、相应岗位的职责、技能的培训,并定期评估培训的实际效果。

第七条

对从事药品生产的各级人员应按本规范要求进行培训和考核。

第二十八条

高风险操作区(如:

高活性、高毒性、传染性、高致敏性物料的生产区)的工作人员应当接受专门的培训。

第四节人员卫生

第六章

卫生

第二十九条

所有人员都应当接受卫生要求的培训,企业应当建立人员卫生操作规程,最大限度地降低人员对药品生产造成污染的风险。

第四十八条

药品生产企业应有防止污染的卫生措施,制定各项卫生管理制度,并由专人负责。

第三十条

人员卫生操作规程应当包括与健康、卫生习惯及人员着装相关的内容。

生产区和质量控制区的人员应当正确理解相关的人员卫生操作规程。

企业应当采取措施确保人员卫生操作规程的执行。

第四十九条

药品生产车间、工序、岗位均应按生产和空气洁净度级别的要求制定厂房、设备、容器等清洁规程,内容应包括:

清洁方法、程序、间隔时间,使用的清洁剂或消毒剂,清洁工具的清洁方法和存放地点。

第三十一条

企业应当对人员健康进行管理,并建立健康档案。

直接接触药品的生产人员上岗前应当接受健康检查,以后每年至少进行一次健康检查。

第五十条

生产区不得存放非生产物品和个人杂物。

生产中的废弃物应及时处理。

第三十二条

企业应当采取适当措施,避免体表有伤口、患有传染病或其他可能污染药品疾病的人员从事直接接触药品的生产。

第五十一条

更衣室、浴室及厕所的设置不得对洁净室(区)产生不良影响。

第三十三条

参观人员和未经培训的人员不得进入生产区和质量控制区,特殊情况确需进入的,应当事先对个人卫生、更衣等事项进行指导。

第五十二条

工作服的选材、式样及穿戴方式应与生产操作和空气洁净度级别要求相适应,并不得混用。

洁净工作服的质地应光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质。

无菌工作服必须包盖全部头发、胡须及脚部,并能阻留人体脱落物。

不同空气洁净度级别使用的工作服应分别清洗、整理,必要时消毒或灭菌。

工作服洗涤、灭菌时不应带入附加的颗粒物质。

工作服应制定清洗周期。

第三十四条

任何进入生产区的人员均应当按照规定更衣。

工作服的选材、式样及穿戴方式应当与所从事的工作和空气洁净度级别要求相适应。

第五十三条

洁净室(区)仅限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入。

第三十五条

进入洁净生产区的人员不得化妆和佩带饰物。

第五十四条

进入洁净室(区)的人员不得化妆和佩带饰物,不得裸手直接接触药品。

第三十六条

生产区、仓储区应当禁止吸烟和饮食,禁止存放食品、饮料、香烟和个人用药品等非生产用物品。

第五十五条

洁净室(区)应定期消毒。

使用的消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染。

消毒剂品种应定期更换,防止产生耐药菌株。

第三十七条

操作人员应当避免裸手直接接触药品、与药品直接接触的包装材料和设备表面。

第五十六条

药品生产人员应有健康档案。

直接接触药品的生产人员每年至少体检一次。

传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。

注:

结构与人员在《98版GMP》中共有5个条款,2010年版中有22条,结构细化:

共分为四个小节,分别为原则、关键人员、培训和人员卫生。

2010年版第四章厂房与设施

98年版第三章厂房与设施

第一节原则

第三十八条

厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。

第八条

药品生产企业必须有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不应对药品的生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区的总体布局应合理,不得互相妨碍。

第三十九条

应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址,厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险。

第九条

厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局。

同一厂房内以及相邻厂房之间的生产操作不得相互妨碍。

第四十条

企业应当有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不应当对药品的生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区的总体布局应当合理,不得互相妨碍;厂区和厂房内的人、物流走向应当合理。

第四十一条

应当对厂房进行适当维护,并确保维修活动不影响药品的质量。

应当按照详细的书面操作规程对厂房进行清洁或必要的消毒。

第四十二条

厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风,确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。

第十七条

洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。

无特殊要求时,温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~65%。

第四十三条

厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。

应当采取必要的措施,避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。

第十条

厂房应有防止昆虫和其他动物进入的设施。

第四十四条

应当采取适当措施,防止未经批准人员的进入。

生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。

第四十五条

应当保存厂房、公用设施、固定管道建造或改造后的竣工图纸。

第二节生产区

第四十六条

为降低污染和交叉污染的风险,厂房、生产设施和设备应当根据所生产药品的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用,并符合下列要求:

(一)应当综合考虑药品的特性、工艺和预定用途等因素,确定厂房、生产设施和设备多产品共用的可行性,并有相应评估报告;

(二)生产特殊性质的药品,如高致敏性药品(如青霉素类)或生物制品(如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品),必须采用专用和独立的厂房、生产设施和设备。

青霉素类药品产尘量大的操作区域应当保持相对负压,排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求,排风口应当远离其他空气净化系统的进风口;

(三)生产β-内酰胺结构类药品、性激素类避孕药品必须使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备,并与其他药品生产区严格分开;

(四)生产某些激素类、细胞毒性类、高活性化学药品应当使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备;特殊情况下,如采取特别防护措施并经过必要的验证,上述药品制剂则可通过阶段性生产方式共用同一生产设施和设备;

(五)用于上述第

(二)、(三)、(四)项的空气净化系统,其排风应当经过净化处理;

(六)药品生产厂房不得用于生产对药品质量有不利影响的非药用产品。

第十九条

不同空气洁净度级别的洁净室(区)之间的人员及物料出入,应有防止交叉污染的措施。

第二十条

生产青霉素类等高致敏性药品必须使用独立的厂房与设施,分装室应保持相对负压,排至室外的废气应经净化处理并符合要求,排风口应远离其它空气净化系统的进风口;生产β内酰胺结构类药品必须使用专用设备和独立的空气净化系统,并与其它药品生产区域严格分开。

第二十一条

避孕药品的生产厂房应与其它药品生产厂房分开,并装有独立的专用的空气净化系统。

生产激素类、抗肿瘤类化学药品应避免与其他药品使用同一设备和空气净化系统;不可避免时,应采用有效的防护措施和必要的验证。

放射性药品的生产、包装和储存应使用专用的、安全的设备,生产区排出的空气不应循环使用,排气中应避免含有放射性微粒,符合国家关于辐射防护的要求与规定。

第二十二条

生产用菌毒种与非生产用菌毒种、生产用细胞与非生产用细胞、强毒与弱毒、死毒与活毒、脱毒前与脱毒后的制品和活疫苗与灭活疫苗、人血液制品、预防制品等的加工或灌装不得同时在同一生产厂房内进行,其贮存要严格分开。

不同种类的活疫苗的处理及灌装应彼此分开。

强毒微生物及芽胞菌制品的区域与相邻区域应保持相对负压,并有独立的空气净化系统。

第二十三条

中药材的前处理、提取、浓缩以及动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作,必须与其制剂生产严格分开。

中药材的蒸、炒、炙、煅等炮制操作应有良好的通风、除烟、除尘、降温设施。

筛选、切片、粉碎等操作应有有效的除尘、排风设施。

第四十七条

生产区和贮存区应当有足够的空间,确保有序地存放设备、物料、中间产品、待包装产品和成品,避免不同产品或物料的混淆、交叉污染,避免生产或质量控制操作发生遗漏或差错。

第十二条

生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料,便于生产操作,存放物料、中间产品、待验品和成品,应最大限度地减少差错和交叉污染。

第四十八条

应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。

洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。

必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。

口服液体和固体制剂、腔道用药(含直肠用药)、表皮外用药品等非无菌制剂生产的暴露工序区域及其直接接触药品的包装材料最终处理的暴露工序区域,应当参照“无菌药品”附录中D级洁净区的要求设置,企业可根据产品的标准和特性对该区域采取适当的微生物监控措施。

第十五条

进入洁净室(区)的空气必须净化,并根据生产工艺要求划分空气洁净级别。

洁净室(区)内空气的微生物数和尘粒数应定期监测,监测结果应记录存档。

第十六条

洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应密封。

空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。

第二十五条

与药品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应经净化处理,符合生产要求。

第四十九条

洁净区的内表面(墙壁、地面、天棚)应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,避免积尘,便于有效清洁,必要时应当进行消毒。

第十一条

在设计和建设厂房时,应考虑使用时便于进行清洁工作。

洁净室(区)的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,并能耐受清洗和消毒,墙壁与地面的交界处宜成弧形或采取其他措施,以减少灰尘积聚和便于清洁。

第五十条

各种管道、照明设施、风口和其他公用设施的设计和安装应当避免出现不易清洁的部位,应当尽可能在生产区外部对其进行维护。

第十三条

洁净室(区)内各种管道、灯具、风口以及其他公用设施,在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位。

第五十一条

排水设施应当大小适宜,并安装防止倒灌的装置。

应当尽可能避免明沟排水;不可避免时,明沟宜浅,以方便清洁和消毒。

第十八条

洁净室(区)内安装的水池、地漏不得对药品产生污染。

第五十二条

制剂的原辅料称量通常应当在专门设计的称量室内进行。

第二十七条

根据药品生产工艺要求,洁净室(区)内设置的称量室和备料室,空气洁净度级别应与生产要求一致,并有捕尘和防止交叉污染的设施。

第五十三条

产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、混合、包装等操作间)应当保持相对负压或采取专门的措施,防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁。

第二十四条

厂房必要时应有防尘及捕尘设施。

第五十四条

用于药品包装的厂房或区域应当合理设计和布局,以避免混淆或交叉污染。

如同一区域内有数条包装线,应当有隔离措施。

第五十五条

生产区应当有适度的照明,目视操作区域的照明应当满足操作要求。

第十四条

洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。

主要工作室的照度宜为300勒克斯;对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明。

厂房应有应急照明设施。

第五十六条

生产区内可设中间控制区域,但中间控制操作不得给药品带来质量风险。

第三节仓储区

第五十七条

仓储区应当有足够的空间,确保有序存放待验、合格、不合格、退货或召回的原辅料、包装材料、中间