学年人教版必修三.docx

《学年人教版必修三.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年人教版必修三.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年人教版必修三学年人教版必修三第11课师_说

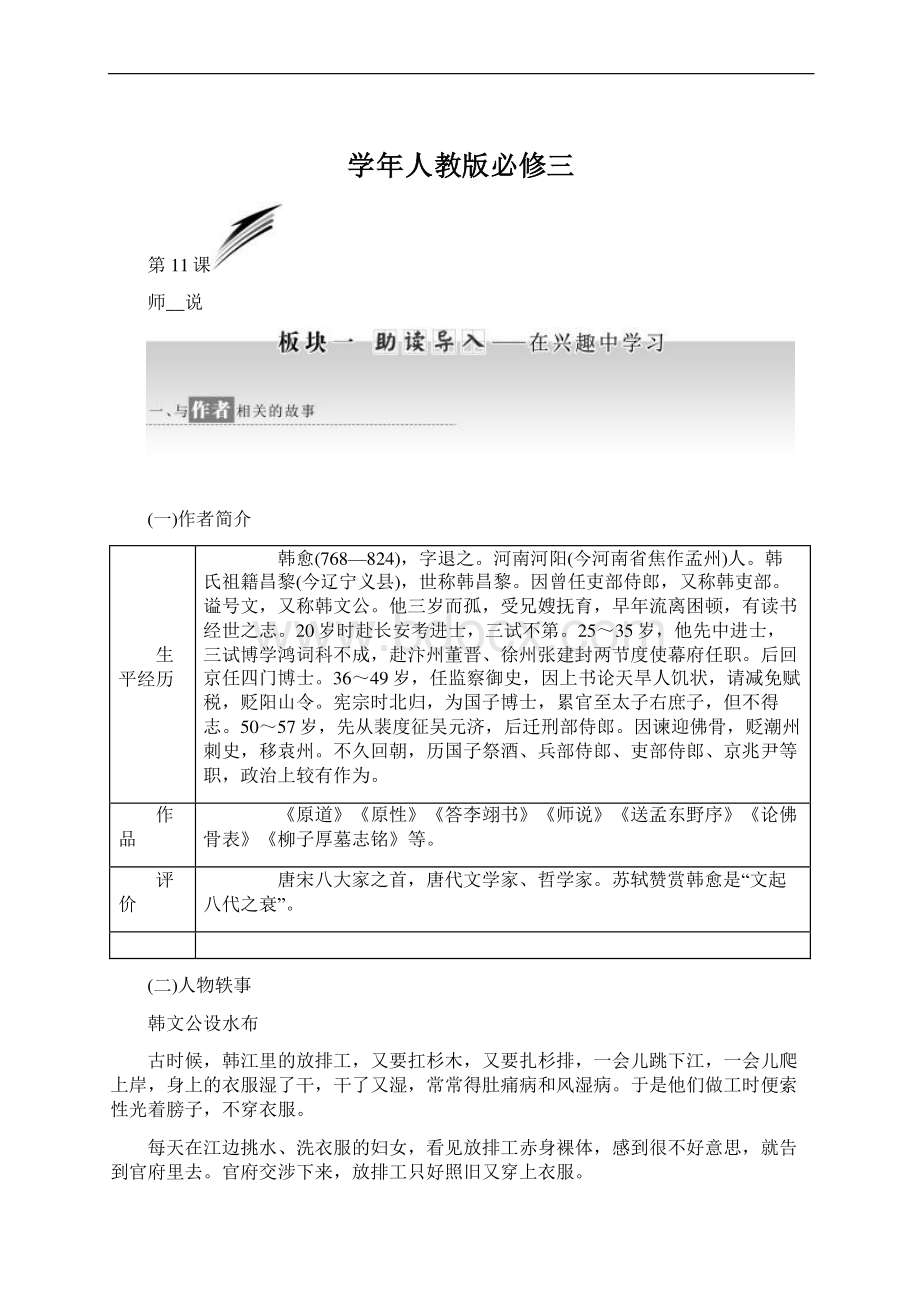

(一)作者简介生平经历韩愈(768824),字退之。

河南河阳(今河南省焦作孟州)人。

韩氏祖籍昌黎(今辽宁义县),世称韩昌黎。

因曾任吏部侍郎,又称韩吏部。

谥号文,又称韩文公。

他三岁而孤,受兄嫂抚育,早年流离困顿,有读书经世之志。

20岁时赴长安考进士,三试不第。

2535岁,他先中进士,三试博学鸿词科不成,赴汴州董晋、徐州张建封两节度使幕府任职。

后回京任四门博士。

3649岁,任监察御史,因上书论天旱人饥状,请减免赋税,贬阳山令。

宪宗时北归,为国子博士,累官至太子右庶子,但不得志。

5057岁,先从裴度征吴元济,后迁刑部侍郎。

因谏迎佛骨,贬潮州刺史,移袁州。

不久回朝,历国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹等职,政治上较有作为。

作品原道原性答李翊书师说送孟东野序论佛骨表柳子厚墓志铭等。

评价唐宋八大家之首,唐代文学家、哲学家。

苏轼赞赏韩愈是“文起八代之衰”。

(二)人物轶事韩文公设水布古时候,韩江里的放排工,又要扛杉木,又要扎杉排,一会儿跳下江,一会儿爬上岸,身上的衣服湿了干,干了又湿,常常得肚痛病和风湿病。

于是他们做工时便索性光着膀子,不穿衣服。

每天在江边挑水、洗衣服的妇女,看见放排工赤身裸体,感到很不好意思,就告到官府里去。

官府交涉下来,放排工只好照旧又穿上衣服。

韩愈来到潮州后,这件事传到了他的耳朵里,他跑到江边实地去看放排工扎排和放排的情形。

心想放排工成天穿着一身湿衣服,不闹出病来才怪呢!

回衙后,韩愈便做了个决定,叫人到江边通知放排工今后扎排、放排时,可以不穿衣服,只在腰间扎块布能遮羞就好了。

这块布后来就成了潮州的放排工和农民劳动时带在身上的浴布,潮州人把它叫作“水布”。

(一)背景链接自从魏文帝曹丕实行九品中正制后,士族便合法地垄断了政治大权和经济大权,形成以士族为代表的门阀制度。

上层士族的子弟,生来就是统治者,无论品德智能高低,凭着高贵的门第,靠特权当官。

因此他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙“从师”。

到了韩愈所处的中唐时代,这种风气仍然存在,上层“士大夫之族”自己不从师学习,也反对像韩愈那样公然为人师的人,还对别人从师学习“群聚而笑之”。

韩愈当时任国子监四门博士,就是在全国性的学府中担任一门课的教授。

他对上层“士大夫之族”的恶劣风气深恶痛绝。

师说就是韩愈借送李蟠之文来抨击那些“耻学于师”的上层“士大夫之族”,大力宣传从师学习的必要性和正确途径的文章。

(二)常识整理古文运动六朝以来,文坛上盛行骈文(以四字、六字为句,上下句相对,又叫“骈四俪六”),这种文体不重思想内容,讲求对偶声韵和词句华丽,导致文学创作中艳丽浮靡之风的泛滥。

这种风气,直到中唐仍流行不衰。

为此,韩愈提倡恢复古文的传统,并身体力行,培养了大批有志于古文创作的年轻人,逐渐形成了风气,所以后来就有了“古文运动”这个名称。

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动。

韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点。

主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式、不重内容、华而不实的文风。

1掌握文中出现的重点实词、虚词、文言句式及名词、形容词的意动用法。

2把握文意,学习正反对比论证的方法。

(一)阅读课文第1自然段,完成以下问题。

环节一:

突破词句1解释下列加点的词语。

(1)古之学者必有师学者:

古今异义词,这里指求学的人

(2)师者,所以传道受业解惑也所以:

用来的,的凭借受:

通“授”,传授(3)吾从而师之从而:

古今异义词,这里指跟从师:

名词的意动用法,以为师(4)吾师道也师:

名词用作动词,学习2翻译下列句子。

(1)师者,所以传道受业解惑也。

译文:

老师,是用来传授道理、教给学业、解释疑难问题的人。

(判断句)

(2)生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

译文:

出生在我之前(的人),他懂得道理本来就比我早,我(应该)跟从(他),把他当作老师。

(状语后置句)(3)夫庸知其年之先后生于吾乎?

译文:

哪里管他的年龄是比我大还是比我小呢?

(状语后置句)(4)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:

因此无论地位高贵还是低贱,无论年长还是年幼,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

(判断句)环节二:

把握文意3下面各句中属于作者“择师”标准的一句是()A古之学者必有师B惑而不从师,其为惑也C师者,所以传道受业解惑也D无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也解析:

选DA项是作者提出的论题,B项是从师的必要性,C项是教师的作用。

4对本段内容的解说不正确的一项是()A“古之学者必有师”这句话开门见山,不仅起到点题作用,而且笼罩全文,概括了要论及的内容、范围。

是全文的中心论点。

B本段第2句阐述了教师的作用。

作者用六个字概括了教师的三个作用:

“传道”“受业”“解惑”。

C第3、4句阐述了从师的必要。

作者从正面指出“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”,说明有惑必须从师。

D第5、6、7句阐述了择师的态度。

正面提出择师的标准,不论其地位高低和年纪大小,凡先闻道者,都可以为师,作者表达了不耻下问、能者为师的进步思想。

解析:

选CC项,作者从反面指出“惑而不从师,其为惑也,终不解矣”。

(二)阅读课文第2自然段,完成以下问题。

环节一:

突破词句1解释下列加点的词语。

(1)师道之不传也久矣师:

名词用作动词,从师学习

(2)今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师众人:

古今异义词,这里指一般人下:

名词用作动词,低于耻:

形容词的意动用法,以为耻(3)是故圣益圣,愚益愚圣:

形容词用作名词,圣人愚:

形容词用作名词,愚人(4)其皆出于此乎其:

表推测,大概(5)于其身也,则耻师焉,惑矣身:

自己耻:

意动用法,以为耻师:

名词用作动词,从师学习惑:

糊涂(6)或师焉,或不焉师:

名词用作动词,从师学习不:

通“否”(7)小学而大遗小学:

古今异义词,这里指小的方面学习(8)巫医乐师百工之人,不耻相师耻:

意动用法,以为耻(9)位卑则足羞,官盛则近谀位卑:

形容词用作名词,地位低下的人羞:

形容词用作动词,感到耻辱(10)君子不齿齿:

名词用作动词,并列、排列2翻译下列句子。

(1)今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

译文:

现在的一般人,他们的才智低于圣人也很远了,却以向老师学习为耻。

(状语后置句)

(2)圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:

圣人之所以能成为圣人,愚人之所以还是愚人,大概都是由于这个原因吧?

(3)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

译文:

那些孩子们的老师,教给孩子们文字,帮助他们学习其中的断句的,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。

(判断句)(4)句读之不知,惑之不解。

译文:

不懂得文章的断句,不能解决疑难问题。

(宾语前置句)(5)今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:

现在他们的智慧反而比不上这些人了,这真是奇怪的事啊!

环节二:

把握文意3本段的分论点句是()A师道之不传也久矣!

欲人之无惑也难矣!

B小学而大遗,吾未见其明也C是故圣益圣,愚益愚D位卑则足羞,官盛则近谀解析:

选AB项是作者对其子与对其身对比后的抒情句,C项是作者对古圣人与今众人对比后的抒情句,D项是士大夫之族不从师的特殊心态。

4下列对本段内容解说不正确的一项是()A第1、2、3句,慨叹师道不传,指出师道不传的危害。

这一层承接上文从师的标准,并领起下文对耻于从师的不良风气的批判。

B第4、5、6句,把“古之圣人”从师而问与“今之众人”耻学于师对比,指出“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”的原因。

C第7、8、9句,把习句读从师与惑而不从师的现象对比,在这组自身矛盾的对比中,对不从师的表现加以评论,并给予间接的否定,批评“今之众人”“小学而大遗”的不明智的做法。

D第1015句,把巫医乐师百工之人“不耻相师”与士大夫之族讥笑相师对比,批评士大夫之族耻于从师的恶习。

解析:

选CC项,“对不从师的表现加以评论,并给予间接的否定”错,是给予直接的否定“小学而大遗,吾未见其明也”。

(三)阅读课文第3、4自然段,完成以下问题。

环节一:

突破词句1解释下列加点的词语。

(1)孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃师:

意动用法,以为师

(2)是故弟子不必不如师不必:

古今异义词,这里意为不一定(3)六艺经传皆通习之传:

古代解释经书的著作通:

普遍(4)余嘉其能行古道,作师说以贻之嘉:

赞许贻:

赠送2翻译下列句子。

(1)孔子曰:

三人行,则必有我师。

译文:

孔子说:

几个人同行,那么里面一定有可以当我的老师的人。

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:

因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,接受道理有早有晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此罢了。

(3)六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

译文:

六经的经文和传文都普遍学习过,(他)不受(士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。

(被动句、状语后置句)环节二:

把握文意3下列各句属于“圣人无常师”事例论据的一句是()A孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃B孔子曰:

三人行,则必有我师C郯子之徒,其贤不及孔子D是故弟子不必不如师解析:

选AA项,孔子从师学习的事例很好地证明了“圣人无常师”的观点,是事例论据;B项是孔子的语言,属于理论论据;C项是事例论据的分析;D项是结论。

4下列对本段内容解说不正确的一项是()A本部分用孔子的“言”和“行”两方面的事例论证了“圣人无常师”的论点。

B作者从孔子的事例中推断出:

“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已”的结论。

C作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判:

既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

D第4段点明作者作师说的缘由,树立“不拘于时”“能行古道”的榜样,总结全文。

同时“不拘于时”照应第3段,“能行古道”照应第2段。

解析:

选DD项,“不拘于时”照应第2段,“能行古道”照应第3段。

一、积累妙用素材让文笔更鲜活

(一)这样积累素材话题专辑从师而学1从教材中积累师说针砭时弊,针对当时“耻学于师”的不良社会风气,提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了对长者、权贵等权威的迷信。

而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,素材挖掘则用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,这种闪光的思想,被后世许多教育家引申发挥,为教育理论做出了很大的贡献。

我们在学习过程中,也要学习这种精神,时时留心,处处向比自己强的人学习。

同时还要勇于探索,敢于怀疑,大胆创新,不唯书,不唯上。

这样,才能提高自身能力。

2从历史中积累师,是一道过河的桥,一叶渡江的舟,呕心沥血,只为让学生走得更远,飞得更高。

“无贵无贱,无长无少;弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

”韩愈如是说。

李可染用行动证明之。

1947年春,在中国画坛已有较高声誉的40岁的李可染带了20张画拜见齐白石。

当时,齐白石正在躺椅上养神,画送到手边,他便顺手接过。

起初他还是半躺着看,待看了两张以后,他已不由自主地坐了起来,再继续看,齐老眼里放出亮光,身子也随着站了起来,边看边说:

“这才是大写意呢”齐白石晚年有个习惯,认画不认人,看完画以后,他将注意力转移到李可染身上,问:

“你就是李可染?

”李可染忙答应。

齐老高兴地赞许道:

“30年前我看到徐青藤(徐渭,是明朝著名的花鸟、山水画家)的真迹,没想到30年后看到你这个年轻人的画。

”齐白石有一次问可染:

“你愿不愿拜师?

”李可染忙说:

“您早就是我的老师了。

”齐白石会错了意,心情郁闷,不时地对身边的护士念叨:

“李可染这个年轻人,他不会拜我做老师的,他的成就,将来会很高。

”这话传到李可染耳中,他急忙去见齐老,解释原因。

齐老心直口快,连声说:

“什么也不需要,什么也不需要。

”李可染茅塞顿开,当天在齐老第三子齐子如的陪同下执弟子礼。

齐白石连忙站起,扶可染起来,高兴之余,眼睛都有点湿