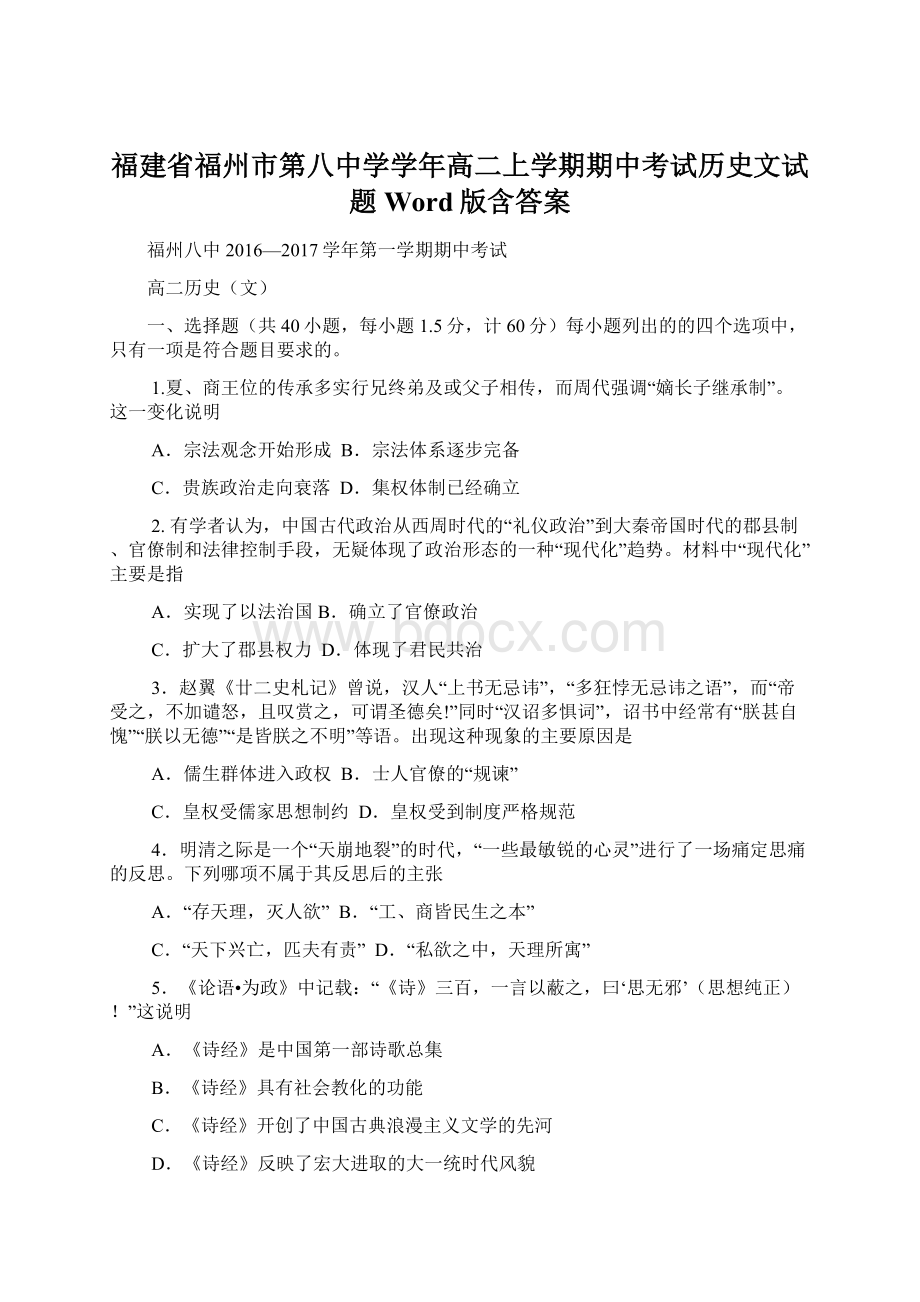

福建省福州市第八中学学年高二上学期期中考试历史文试题 Word版含答案.docx

《福建省福州市第八中学学年高二上学期期中考试历史文试题 Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省福州市第八中学学年高二上学期期中考试历史文试题 Word版含答案.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

福建省福州市第八中学学年高二上学期期中考试历史文试题Word版含答案

福州八中2016—2017学年第一学期期中考试

高二历史(文)

一、选择题(共40小题,每小题1.5分,计60分)每小题列出的的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.夏、商王位的传承多实行兄终弟及或父子相传,而周代强调“嫡长子继承制”。

这一变化说明

A.宗法观念开始形成B.宗法体系逐步完备

C.贵族政治走向衰落D.集权体制已经确立

2.有学者认为,中国古代政治从西周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。

材料中“现代化”主要是指

A.实现了以法治国B.确立了官僚政治

C.扩大了郡县权力D.体现了君民共治

3.赵翼《廿二史札记》曾说,汉人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!

”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“朕以无德”“是皆朕之不明”等语。

出现这种现象的主要原因是

A.儒生群体进入政权B.士人官僚的“规谏”

C.皇权受儒家思想制约D.皇权受到制度严格规范

4.明清之际是一个“天崩地裂”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思。

下列哪项不属于其反思后的主张

A.“存天理,灭人欲”B.“工、商皆民生之本”

C.“天下兴亡,匹夫有责”D.“私欲之中,天理所寓”

5.《论语•为政》中记载:

“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’(思想纯正)!

”这说明

A.《诗经》是中国第一部诗歌总集

B.《诗经》具有社会教化的功能

C.《诗经》开创了中国古典浪漫主义文学的先河

D.《诗经》反映了宏大进取的大一统时代风貌

6.在伯罗奔尼撒战争中期,雅典公民大会讨论是否入侵西西里,尽管多数公民并不知道西西里的情况,公民大会还是作出了入侵西西里的灾难性的决定。

这说明雅典

A.忽视公民的道德建设B.城邦危机逐渐加深

C.公民政治具有局限性D.公民执政能力较低

7.《查士丁尼法典》记载:

如果一匹租来的马被人偷走,租马的人该负什么样的责任?

答案是:

他必须赔偿这匹马的价钱给马的主人,因为他应该好好照顾这匹马。

由此可见该法典

A.已经具有契约思想B.包罗广泛涵盖细致

C.形成重证据的传统D.带有人文主义色彩

8.与北宋张载的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为天下开太平”和顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”这两则名句的精神内涵最为接近的是

A.己所不欲,勿施于人B.慎思明辨,格物致知

C.苟利国家生死以,岂因祸福避趋之D.不义而富且贵,于我如浮云

9.《论语•颜渊》记载“颜渊问仁,子曰,克己复礼为仁,一曰克已复礼,天下归仁焉。

”有人对这段话的解释是:

“仁者,本心之全德。

克,胜也。

己,谓身之私欲也。

复,反也。

礼者,天理之节文也。

”这就把“克己复礼”解释为

A.“人伦者,天理也”B.“存天理,灭人欲”

C.“宇宙便是吾心,吾心即是真理”D.“心外无物”“心外无理”

10.孔子曰:

“天何言哉?

四时行焉,百物生焉……”老子曰:

“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”由此可知,两者都

A.体现了蔑视天地的无畏精神B.认为自然存在以人的意志为转移

C.认为自然是可以被人认识的D.表现出人对自然及其规律的尊崇

11.朱熹编著《小学集注》《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、行为、读书、写字、饮食等习惯提出具体行为规范。

这反映出他对儒学发展的主要贡献是

A.树立严谨认真的治学态度B.初步建立儒学的教育系统

C.推动儒学的普及化与通俗化D.使儒学成为官方正统思想

12.有学者认为:

“明清之际……一些思想家以前所未有的犀利笔锋对以往正统宋明理学做出了总结性批判,从儒学内部逐渐发展出一个脱离程朱理学樊篱的、异质的新思想系统。

”材料所说的“异质”

A.体现了新兴市民阶层的诉求B.没有突破先秦儒家思想的范畴

C.是封建晚期“西学东渐”的产物D.对当时中国的社会转型影响巨大

13.韩非认为“上古竞于道德,中世逐于智慧,当今争于气力”。

其主张体现了

A.进步史观B.天命史观C.循环史观D.英雄史观

14.有人称:

北宋到明清,在“附庸风雅”的贵族文化之外,一种新文化形态在崛起——植根于熙熙攘攘的商业生活、人头攒动的瓦舍勾栏中的市民文化。

下列属于“市民文化”形态的是

①《清明上河图》②程朱理学③元曲④小说⑤汉赋

A.①③⑤B.②③④C.③④⑤D.①③④

15.19世纪60年代,汉族地主官僚为核心的清朝统治集团发起洋务运动,史称“同光中兴”;1898年力主变法的光绪帝被囚,百日维新流产;1911年“皇族内阁”的诞生导致清廷汉官离心,空前孤立。

这一过程主要体现了

A.民族资本主义发展历程曲折B.统治者对西学的认识逐步加深

C.地主阶级阻碍近代化进程D.权力结构变动影响近代化进程

16.研究者发现:

武昌起义虽由革命党人发动,而各省咨议局的立宪党人,无不加入革命动作。

……没有一省的立宪党人与革命党作敌对行动的。

下列对此解读最准确的是

A.武装起义主张得到认同B.清朝统治腐朽失去人心

C.同盟会凝聚了革命力量D.立宪党人夺取革命果实

17.下列选项中体现“中体西用”思想的是

A.所谓造成新文化,融合东西两大文明之奇功,或可企致

B.形而上者中国也,以道胜;形而下者西人也,以器胜

C.吾人倘以新输入之欧化为是,则不得不以旧有之孔教为非

D.吾人承孟荀传统之后,更兼收并蓄西方两派学说,不必借甲以排乙,或借乙以排甲

18.中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。

下图关于“中国古代文化外传”的时间轴,“?

”处应填入

A.火器随蒙古西征传入欧洲B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱

C.唐三彩随遣唐使流入日本D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

19.下表中的内容摘自中国近代的一部论著,它应该是

A.魏源的《海国图志》

B.严复的《天演论》

C.梁启超的《瓜分危言》

D.孙中山的《建国方略》

20.“国体初建,民权未张,是以野心家竞欲覆民政而复帝制……所幸革命之元气未消,新旧两派皆争相反对帝制自为者,而民国乃得中兴。

”这段文字写于

A.19世纪中期B.19世纪末期

C.20世纪初期D.20世纪中期

21.“朦朦胧胧张眼一瞧,黑暗里突然突出一线红。

这是什么?

——原来是北极下来的新潮,由近东卷到远东”,这是民国七年刘大白写的《红色中华》中的几句诗,它的创作背景是

A.五四运动爆发B.马克思主义在中国传播

C.中国共产党在上海成立D.第一次工人运动高潮兴起

22.甲午战后,梁启超提出“诗界革命”,曾赋诗“泱泱哉我中华……物产腴沃甲大地,天府雄国言非夸。

君不见英日区区三岛尚崛起,况乃堂矞吾中华!

”这反映出“诗界革命”

A.倡导民主革命的思想B.推动了白话文运动

C.适应了救亡图存的需要D.成为改良思想的开端

23.1903年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名称,其根本目的在于

A.抵制维新思想的传播B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习D.维护传统的意识形态

24.右图是1932年出产的一款火柴上的图案,从中得出的结论是:

A.民族火柴工业举步维艰

B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮

D.全国抗日救王运动的高涨

25.鸦片战争前,林则徐在给道光帝的奏折中得出结论:

“彼万不敢以侵凌他国之术窥伺中华”,理由很简单:

英国路途遥远,补给困难,怎有实力冒犯天朝?

何况中英贸易近两百年,茶叶生丝等贸易利益重大,断不可能为了一些鸦片走私商人而大动干戈。

这从本质上说明林则徐:

A.没有认识到英国的根本需求B.主张向西方学习

C.闭目塞听,愚昧无知D.认识到英国侵略中国是偶然的

26.著名国画家傅抱石指出:

包括康有为的国画改良观和陈独秀的“美术革命”论在内,在将传统文化与封建专制绑架在一起的20世纪初的文化界,无论哪种观点都离不开“抑中扬西”和倡导写实。

当时这种对国画的革新要求反映出

A.维新思想成为社会思潮主流B.思想文化向现代形态转变的要求

C.传统艺术的衰落是必然趋势D.弘扬国粹以凝聚民族精神的理想

27.从“中体西用”到“托古改制”,从“三民生义”到“民主科学”,造成近代西学地位不断提高、中学地位逐渐下降的原因主要是

A.近代知识分子的思想渐趋激进B.西学涌入致中西文化碰撞交融

C.近代中国政局变化和社会转型D.中国社会半殖民地化程度加深

28.1895年和1898年,康有为《新学伪经考》和《孔子改制考》分别刊出,康有为“既不尽依公羊典范,更不乘承今文家法。

惟取能合用其说者,合己说者则取之,不合者则伪之。

”材料说明康有为两部著作的特点是

A.借用传统文化,以达经世之目的B.注重考据考证,以恢复儒学权威

C.借今古文之争,以重塑孔子形象D.注重材料取舍.以西学论证中学

29.胡适说:

“这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位,无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对他表示轻视或戏侮的态度。

那个名词就是‘科学’……直到民国八九年间梁启超先生发表他的《欧游心影录》,科学方才在中国文字里正式受了‘破产’的宣告。

”对材料解读正确的是

A.新文化运动传播的科学与理性主义宣告破产

B.梁启超反对新文化运动

C.梁启超受到西方一战后反现代化思潮的影响

D.胡适赞同梁启超的观点

30.明清时期,商人在文学作品中出现的频率非常高,并且有很多是以主角的身份出现,一改以往作品中的“文不谈商贾”的现象,而且商人在文学作品中的形象大大改观,不再只是惟利是图,贪得无厌的形象。

这反映出

A.社会主流价值观念改变B.社会生活决定文学内容

C.社会价值取向发生变化D.社会阶层地位变动频繁

31.下表为某校高三同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。

从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是

类别

1860——1899年

1902年——1904年

数量

比重

数量

比重

哲学、社会科学

123种

22%

327种

61%

自然科学

162种

29%

112种

21%

应用科学

225种

41%

56种

11%

A.从侧重科技到侧重人文B.从被动接受到主动追求

C.从持续高涨到趋于停滞D.从全盘西化到中西结合

32.一个文弱书生最终成为驾驭干军万马的最高统帅,成就了“无湘不成军”的传奇,被誉为“中兴第一名臣”和“洋务派之父”。

此人是

A.曾国藩B.李鸿章C.奕D.左宗棠

33.司汤达小说中的人物曾说:

“自从蒸汽机成为世界的王后以来,贵族头衔已成为无用之物。

”结合所学史实,对这句话的理解正确的是

A.客观真是,可以采信B.主观臆断,有待考证

C.背离史实,不足为信D.小说家言,皆不可信

34.近代著名社会活动家梁启超一生“有定则无定见无定行”。

定则是爱国之心立宪之志和新民之道,在此定则下,其见解、行动则是不断流变的:

维新—保皇—君主立宪—护法—民主共和。

这一事例集中体现了

A.近代救国道路探索的深入与曲折B.民族资产阶级的两面性

C.新旧交替的时代特征D.近代政坛政客投机钻营

35.1905年8月,孙中山在《同盟会宣言》中说:

“中国者,中国人之中国;中国之政治,中国人任之。

驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。

”孙中山的此观点体现了

A.鲜明的中华民族意识B.狭隘的民族国家观念

C.强烈的反帝爱国思想D.执着的民主共和精神

36.19世纪90年代在通商口岸或内地市镇、城乡,出现了“衣布者十之二三,衣洋布者十之七八”的局面,这一局面的出现说明了

A.中国经济被卷入资本主义世界市场B.自然经济完全解体

C.中国完全沦为列强的殖民地 D.人们的服饰观念发生了根本的变化

37.有人指出:

南京既是中国近代屈辱历史的起点,也是屈辱历史的终结点。

能反映这种观点的两个历史事件是

①虎门销烟②中英签订《南京条约》③孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统④人民解放军解放南京

A.①②B.②③C.①④D.②④

38.下图反映的是1980年和1990年的中国经济成分统计,图中表格数据的变化说明

A.公有制经济已逐步失去主体地位B.社会主义改造基本完成

C.社会主义市场经济体制基本建立D.经济体制改革成效显著

39.下表摘引了一部人物传记的目录,根据所学判断,表中空白处应该是

目录

二十

指导敌后抗战和《论持久战》

二十二

三十

重庆谈判

三十二

全国内战爆发以后

四十

筹建新中国

A.五四大潮的洗礼B.长征C.新民主主义的理论D.上井冈山

40.秦始皇历是一位充满争议的帝王。

董仲舒批评秦王朝“力役三十倍于古。

田租口赋,盐铁之利,二十倍于古……故贫民常衣牛马之衣,食犬彘之食。

”而唐太宗则评论说“近代平一天下,拓定边方者,惟秦皇、汉武。

”下列说法最为合理的是

A.董仲舒去秦不远,他的评论应该更接近于历史事实

B.唐太宗着眼国家统一的历史大趋势,评论更为准确

C.两人没有认识历史规律,对秦始皇的评价均不准确

D.出发点和标准不同,对同一历史事物的评价就不同

二、非选择题;(2小题共40分)

41.阅读材料,回答下列问题。

材料一 “法者,编著之图籍,设之于官府而布之于百姓。

”“法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。

”“治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。

二柄者,刑德也。

何谓刑德?

曰:

杀戮之谓刑,庆赏之谓德。

为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。

”

——《韩非子》

材料二西汉建立后,“约法三章”不再适应现实需要,新的法令条文不断增加,形成《九章律》。

汉武帝时,《九章律》之外的“旁章科条”迅速增至359“章”,仅关于死罪的法律条文便有1000多条,“律令烦多,百有余万言”;具有法律意义的案例汇编越编越多,《春秋》一书所记史事在判案时也用作参考。

三国魏初,沿用的“秦汉旧律”竟多达906卷,770余万字,东汉以来马融、郑玄等儒学大师对法律的注释也具有法律效力。

魏晋时对法律进行了重大改革。

大量行政法规被编辑为“令”,由具体行政部门掌握。

改定的新律以刑法为主体,共20篇、620条、27600字,大大降低了官吏判案时任意引用法令条文的可能性。

与汉代明显不同的是,新律不少条文突出上下尊卑,同罪而不同罚。

——摘编自张晋藩总主编《中国法制通史》

材料三严复在译著《法意》(今译作《论法的精神》)中论述:

“如孟氏(孟德斯鸠)所说,则专制云者,无法之君主也。

”“秦固有法,而自今观之,若专制之尤者”,严复认为“法”字是有歧义的。

“孟氏之所谓法,治国之经制也。

„„上下所为皆有所束”。

秦所谓的法,“直刑而已矣。

所以驱迫束缚其民,而国君则超乎法之上,可以意用法、易法而不为法所拘。

”

(1)根据材料一概括韩非子关于法的基本主张(3分)以及对秦朝的影响。

(3分)

(2)根据材料二概括从西汉到魏晋以来法制的发展有哪些特点?

(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出严复论述的西方与中国古代的法律制度差异是什么?

(2分)并结合所学知识分析严复产生这一论述的意图和时代背景。

(6分)

42.(20分)阅读以下关于“海权”的材料,完成下列要求。

材料一 东汉杨孚《异物志》载:

“涨海崎头,水浅而多磁石,墩外大舟,锢以铁叶,值之我拔”。

三国时期万震《南州异物志》记录了从马来半岛到中国的航程,其载“东北行,极大崎头,出涨海,中浅而多磁石”。

这两条史料的记述十分一致,其中所言“崎头”是我国古人对礁屿和浅滩的称呼,而“涨海”即我国古代对南海最早的称谓。

“涨海崎头”指南海诸岛的礁滩。

宋代将南海诸岛列入“琼管”范围,即“千里长沙”、“万里石塘”属于当时广南西路琼州的管辖范围,这标志着南海诸岛纳入中国版图已现端倪。

至明清两代,中央政府继续将南海诸岛明确列入中国版图并置于广东省琼州府万州辖下,行使了有效管辖。

二战期间,日本发动侵华战争,占领了中国大部分地区,《开罗宣言》和《波茨坦公告》及其他国际文件明确规定把被日本窃取的中国领土归还中国,这自然包括了南沙群岛。

1946年12月,当时的中国政府指派高级官员赴南沙群岛接收,在岛上举行接收仪式,派兵驻守。

材料二 中国海权思想的产生应具备两个条件:

一是海洋由天堑变为通道,不再具有不可逾越性;二是对安全造成威胁的势力从海洋而来。

鸦片战争后,清朝的敌人主要是来自海上的西洋诸国,由此催生了海防思想的形成,体现在以近代海军作为防御手段。

林则徐、魏源最早提出建立西式海军以防御海上的入侵。

林则徐认为“剿夷不谋船炮水军,是自取败也”。

林、魏的主张被左宗棠、李鸿章等继承。

正是在这些思想的影响下,清朝在甲午战争前完成了西式海军的创建。

在马汉海权思想的影响下,中国人也注意到海权与商业之间的关系。

时人论曰:

“所谓帝国主义者,语其实则商国主义也。

而商业势力之消长,实与海上权力之兴败为缘。

”晚清民国官方也对海军与商业之间的关系有所认识。

光绪二十八年(1902)政务处奏称:

“海军实为立国之要,平时巡阅洋面,保护商税”。

但是马汉海权理论的扩张性和弱肉强食的强权特质并未在中国落地生根,清政府虽大倡创建海军,但其着眼点只是近海防御和本土防御,如姚锡光在《拟就现有兵轮暂编江海经制舰队说帖》中所言:

“我国海疆袤延七省,苟无海军控制,则海权坐失。

”言下之意,建设海军的目的仍是防卫沿海省份。

——摘编自高月《近代中国海权思想浅析》

材料三中国近代的有识之士逐步认识到“兴帮[邦]张海权”的道理,孙中山说:

“中国海权一日不兴,则国基一日不宁。

”“争太平洋之海权,即争太平洋之门户权。

人方以我为争(意为:

别国以我国为争夺瓜分的对象),岂置之不知不问。

”我国海疆袤延七省,苟无海军控制则海权尽失,须重戎备而固海防。

盖无舰船,海防无从谈起,有舰船而无训练有素之才,无以用之,有舰械人才而无良港,则海军无驻足之所,一切皆备而无民生之政府,则必导甲午之覆辙。

海事既备,当以中国人工用船荒之时建船舶、兴商务,勾连世界,亦可得鱼盐之利,可围海造田、潮汐发电。

——摘编自杨金森范中义《中国海防史》

(1)根据材料一,从历史和国际法的角度简要说明中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。

(6分)

(2)依据材料二和材料三概括孙中山的海权思想与林则徐、魏源的海权思想有何不同?

(6分)

(3)根据材料二和材料三并结合所学知识, 你如何评价近代中国的海权思想?

(8分)

福州八中2016—2017学年第一学期期中考试

高二历史(文)试卷参考答案及评分标准

1—40BBCAB CACBD CAADD BBACC

BCDDABCAAC AAAABADDCD

41.(20分)

(1)主张:

法要有权威性,由官府制定,用文字形式公开颁布并告之全体百姓;法要有公信力,赏罚分明,顺应民心;法要有实用性,是君主统治百姓的工具;刑德并用是其重要特征。

(3分)影响:

他的思想加强了专制主义中央集权,促进了秦的统一和强盛,但过度的严刑峻法也是秦的暴政之一,给秦的灭亡埋下了伏笔。

(3分)

(2)从现实需要出发;删繁就简;刑法与行政法规分离;突出伦理犯罪。

儒家思想对法律实施的影响越来越大(独尊儒术”后儒家经典开始影响法律实施;东汉时儒家学者深入影响法律条文的解释;魏晋时期儒学理念法制化)。

(6分)

(3)差异:

在西方法律是体现民主防止专制的,法律面前人人平等,全体国民都要遵守。

在中国古代,法律是统治人民的工具,是君主意志的体现。

(2分)意图:

兴民权,反对君主专制制度(或实行君主立宪制度(2分))背景:

甲午中日战争后,民族危机空前加深;封建专制制度没落;资本主义初步发展;维新变法思潮盛行(4分)

42.(20分)

(1)历史上:

东汉时期,我国人民不仅发现并且命名了南海;宋代以来,中央政府对该地区实行了有效的行政管辖;(4分)

国际法:

二战期间有关国际法律或文件明确规定该地区属于中国领土的一部分。

(2分)

(2)林则徐、魏源认为要学习西方先进技术建立西式海军以提高中国的海防力量、抵御西方的海上侵略。

孙中山认为不仅如此,海权关系到中国的存亡;中国要争取通往太平洋的通道(门户);要开发海洋资源,发展中国海洋实业。

(6分)

(3)(开放性试题,言之成理即可)中国近代的海权思想是随着资本主义列强的侵略逐渐发展起来,是先进的中国人爱国救亡的思想的体现;

近代中国人的海权观念是在不断进步的。

中国近代的海权思想首先是发展海上军事力量,抵御外敌入侵的海防思想,从林则徐、魏源到洋务派再到20世纪初的政府官员,这种思想始终是一脉相承的。

海洋权益不仅仅是防卫本国领土不受侵犯,而且是实现自己国家海外利益的必须途径。

其次是关注海权与商业之间的关系,认识到海权是发展商业的保证,主张通过兴海权来发展中国的商业,与帝国主义列强竞争。

中国近代海权思想的正义性。

与帝国主义列强不同,中国的海权思想不包含侵略扩张和强权掠夺的主张,主要是着眼于近海和领土的防御。

局限性:

中国近代的海权思想的产生被动的;中国近代的海权思想在半殖民地半封建社会的背景下是无法实现的。

(8分)