教科版五年级下册科学第一单元电子教案.docx

《教科版五年级下册科学第一单元电子教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教科版五年级下册科学第一单元电子教案.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

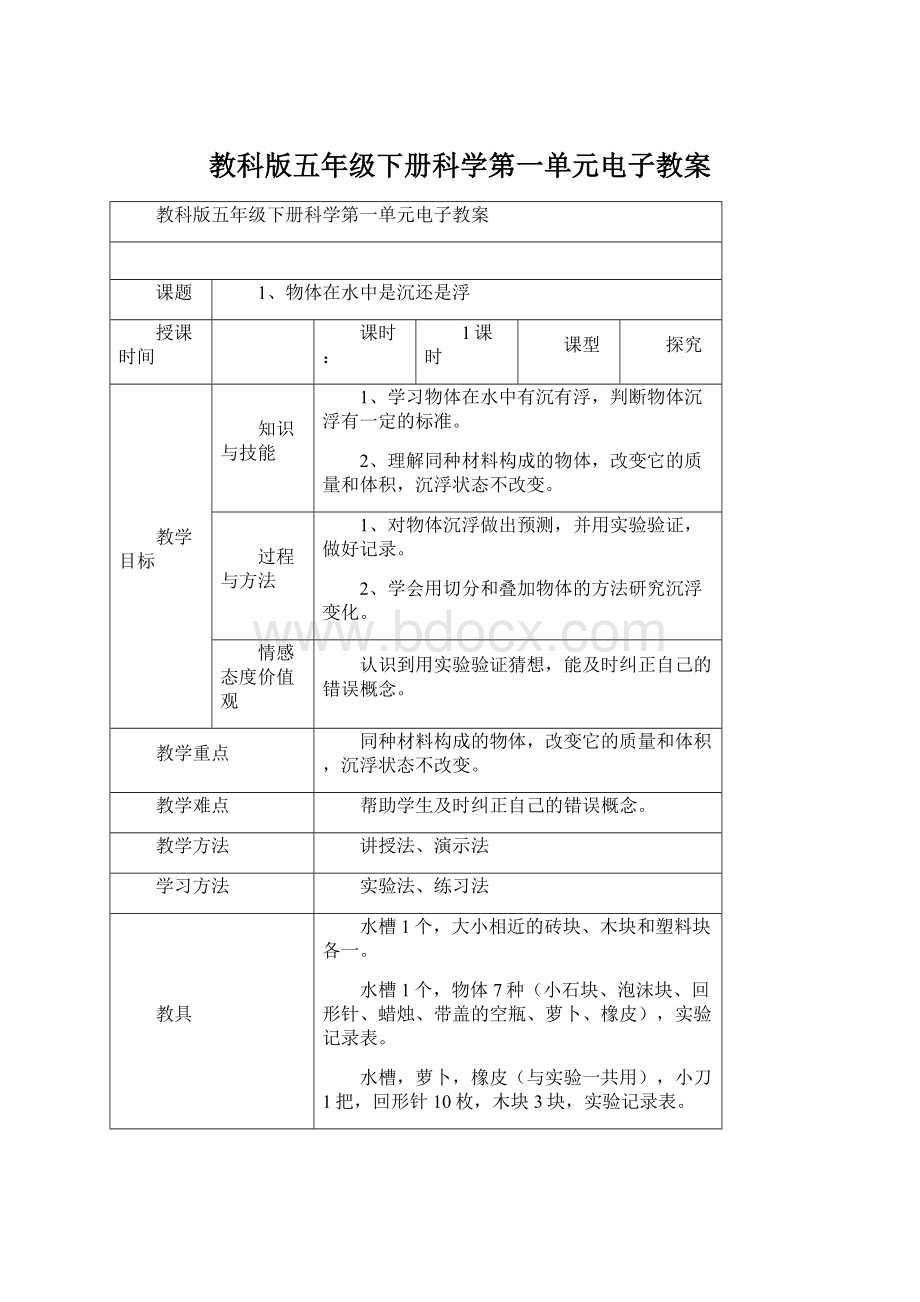

教科版五年级下册科学第一单元电子教案

教科版五年级下册科学第一单元电子教案

课题

1、物体在水中是沉还是浮

授课时间

课时:

1课时

课型

探究

教学目标

知识与技能

1、学习物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。

2、理解同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

过程与方法

1、对物体沉浮做出预测,并用实验验证,做好记录。

2、学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。

情感态度价值观

认识到用实验验证猜想,能及时纠正自己的错误概念。

教学重点

同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

教学难点

帮助学生及时纠正自己的错误概念。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教具

水槽1个,大小相近的砖块、木块和塑料块各一。

水槽1个,物体7种(小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮),实验记录表。

水槽,萝卜,橡皮(与实验一共用),小刀1把,回形针10枚,木块3块,实验记录表。

教学过程:

一、观察物体的沉浮:

1、谈话:

物体在水中是沉还是浮?

哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮的呢?

(预设:

在自由发表的前提下,及时抓住学生的错误概念或不完整表述,引发认知冲突,激发探究沉浮的兴趣。

)

2、把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。

操作过程:

把水槽放在展示台上。

出示砖块,轻轻从水面放入水中,观察它的下沉过程,板书:

沉。

再出示木块,同样轻轻从水面放入水中,观察它的沉浮情况,板书:

浮。

(活动要点:

规定放物体的操作要求,确定判断沉浮的标准。

)

3、把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。

操作过程:

先猜测塑料块的沉浮。

再根据操作要求轻轻放入水中,观察它的沉浮情况,板书:

浮。

(说明:

若选择的是高密度的塑料块,可能会出现塑料块的大部分浸入水中,可指出只要物体的一部分露出水面,就说明是浮的。

限于学生的认知能力,暂时回避“悬浮”概念。

)

二、观察更多物体在水中的沉浮:

1、教师从小袋子取出7种物体,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。

2、以小石块为例,讨论完成教材第2面表格的前面2行“预测”、“理由”的填写,并建议沉浮可用往上或往下的箭头符号来表示。

3、学生独立完成其他物体的“预测”、“理由”这2行表格的填写。

4、小组领实验器材,分工合作,进行实验观察,完成实验记录表。

5、组织交流:

把我们的预测与实验结果相比较,预测正确的有哪些,预测不正确的有哪些?

整理自己的预测理由,想一想物体的沉浮可能与什么因素有关呢?

(随机罗列各因素,如体积大小、轻重、形状、材料、是否空心等,以备后面活动中进行探究。

)

6、还可以按教材第2面的卡通人物对白,试试其他身边的小物体的沉浮,对影响沉浮的因素作进一步的思考。

三、观察同一种材料构成的物体在水中的沉浮:

1、小组整理实验材料,留下水槽、萝卜、橡皮,装好另外几种物体放置一边,教师出示小刀,演示切分方法(说明:

排除无关材料的干扰,用新材料新活动再次激发学生探究兴趣,并对小刀的安全使用作必要的说明,为避免划破桌面,建议垫一块小木板或硬纸板),引导思考:

橡皮在水中是沉的,把橡皮切成一半大小,还会沉吗?

再切成四分之一、八分之一大小,还会沉吗?

推测把它切得更小会怎样。

萝卜在水中是浮的,把萝卜切成一半大小,还会浮吗?

再切成四分之一、八分之一大小,还会浮吗?

推测把它们切得更小会怎样。

2、学生完成教材第3面的记录表“预测”、“理由”这两列。

3、小组领小刀,实验操作,记录实验结果并思考其中的原因。

(说明:

橡皮和萝卜不能无限度的切小,因为一旦切分的过小,会出现浮在水面上的情况,这是水的表面张力的原因,这样的情况不利于教学,会改变活动探究的方向,建议回避。

)

4、组织交流,在这个活动中我们改变了什么因素?

(体积大小),物体的沉浮情况有没有发生改变?

通过以上实验,我们可以得到什么结论?

(同一种材料的物体,把它们的体积变小,在水中的沉浮状态是不会发生改变的。

)(补充:

这里也可以用质量来概括,即同一种材料的物体,把它们的质量减轻,在水中的沉浮状态是不会发生改变的。

)

5、收回小刀、萝卜和橡皮,出示回形针和木块,引导思考:

一枚回形针在水中是沉的,把两枚回形针穿在一起,还是沉的吗?

把更多的回形针穿在一起,放入水里,是沉还是浮?

一块木块在水中是浮的,用透明胶带把两块木块粘在一起,放入水里,还是浮的吗?

如果把三块、四块甚至更多的木块粘在一起,它们在水中是沉还是浮?

6、提供材料回形针10枚,木块3块,学生实验。

7、组织交流,概括:

同一种材料的物体,把它们的体积变大,在水中的沉浮状态也不会发生改变的。

8、小结:

把刚才切分和叠加这两个实验联系在一起,我们得到了什么结论?

学生记录中教材第4面的实验报告单上。

(由同一种材料构成的物体,改变它们的体积大小,在水中的沉浮是不会发生改变的。

)

由同一种材料构成的物体,改变它们的体积大小,在水中的沉浮是不会发生改变的。

二次备课

板书设计:

1、物体在水中是沉还是浮

砖块沉

木块浮

塑料块浮

猜测与沉浮相关因素:

体积大小、轻重、形状、材料、是否空心等

布置作业:

用小袋子把小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶装好,并补充大小轻重相近的萝卜、橡皮各一,以便下节课各组实验使用。

教学反思:

课题

2、沉浮与什么因素有关

授课时间

课时

1课时

课型

探究

教学目标

知识与技能

1、认识物体的沉浮与自身的质量和体积都有关。

2、了解不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉;如果质量相同,体积小的物体容易沉。

3、理解潜水艇应用了物体在水中的沉浮原理。

过程与方法

1、用控制变量的科学方法,探究物体沉浮的原因。

2、学习用分析的方法研究影响沉浮的因素。

情感态度价值观

1、在实验中理解控制变量的科学方法和思想的意义。

2、感受科学原理应用于实际的巨大作用。

教学重点

用控制变量的科学方法,探究物体沉浮的原因。

教学难点

学习用分析的方法研究影响沉浮的因素。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教具

物体7种,分别是小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮。

水槽,一套相同体积不同质量的小球,一套相同质量不同体积的立方体,实验报告单。

水槽(与实验二共用),小瓶子,沙子若干,

教学过程:

一、分析物体在水中的沉浮规律:

1、导入:

我们已经知道,同一种材料构成的物体,在水中的沉浮与它们的轻重、体积大小没有关系。

那么,不同材料构成的物体,在水中的沉浮与它们的轻重、体积大小有关系吗?

2、按体积大小顺序排列七种物体,再标出它们在水中是沉还是浮。

想一想,物体的沉浮和它的体积大小有关系吗?

3、按轻重顺序排列七种物体,再标出它们在水中是沉还是浮。

想一想,物体的沉浮和它的轻重有关系吗?

(说明:

两次排列,隐含着如何整理信息的教学意义,在本课教学中主要作为下面活动的契引,故不专门安排记录单,仅用实物演示的方法完成,其中表示沉浮可在排列后把浮的物体位置上移沉的物体位置下移即可。

)

4、当我们对这些物体进行比较时,为什么看不出它们的轻重、体积大小与沉浮之间的关系?

二、控制其他因素进行研究:

1、引导:

当遇到这种情况时,科学家往往采用控制其他因素不变的方法,来研究某一个因素是否对物体产生作用。

今天老师就为大家准备了两套特殊的材料,希望各位同学都能成为一个优秀的小科学家。

2、出示材料:

一套相同体积不同质量的小球,一套相同质量不同体积的立方体,让学生推测它们在水中的沉浮,并填写在实验报告单上。

(建议:

为了减少教师准备材料的辛苦,此活动也可以只给每个小组提供一套材料,分小球类和立方体类,在完成自己组的实验后可以跟其他小组进行交换,既可提高活动效率,又培养了学生合作意识。

)

“沉浮与什么因素有关”实验报告单第()小组

实验一:

相同体积不同质量的小球的沉浮(从重到轻排列)

小球

1号

2号

3号

4号

5号

我们的发现:

预测

结果

实验二:

相同质量不同体积的立方体的沉浮(从小到大排列)

立方体

1号

2号

3号

4号

5号

我们的发现:

预测

结果

3、小组领材料,实验观察,记录分析。

4、组织交流:

从这两组材料的实验中,我们得出什么结论?

(第一层次:

物体的沉浮与自身的质量和体积都有关。

第二层次;不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉;如果质量相同,体积小的物体容易沉。

第三层次:

体积大、质量小的物体容易浮,体积小质量大的物体容易沉。

)

5、为什么用上节课的物体进行比较看不出物体大小、轻重对沉浮的影响,而用这两组材料进行研究时能够看出物体的轻重、体积大小与沉浮的关系?

(提醒学生对研究过程进行反思,认识到变量控制实验的意义和作用,体会科学研究方法的重要性。

)

三、用小瓶子继续研究:

1、潜水艇既能在水面航行,又能在水下航行。

它是应用了什么原理呢?

让我们来做个模拟实验。

2、提供实验材料:

水槽,小瓶子,沙子若干,实验报告单,学生小组合作。

小瓶子沉浮实验报告单

第()小组

小瓶子状态

大部分浮

小部分浮

沉到底

沙子数量

说明:

沙子数量可用无、一点点、较多、装满来表述,也可以用占瓶子体积的大致分数来说明。

最后一列给学有余力的小组作其他状态研究,比如教材第6面的中间“浮在水中”(即悬浮)状态。

3、组织讨论:

这个活动改变了什么因素,什么因素是没有改变的?

(改变了物体的质量,物体的体积没有改变。

)

4、学生尝试用这个实验结论去分析潜水艇的工作原理。

在此基础上阅读教材第6面的灰色文字:

潜艇既能在水面航行,又能在水下航行。

潜艇有一个很大的压载舱。

打开进水管道,往压载舱里装满海水,潜艇会下潜,打开进气管道,用压缩空气把压载舱里的海水挤出舱外,潜艇就开始上浮。

5、建议有兴致的同学课外去制作简易潜水艇。

二次备课

板书设计:

2、沉浮与什么因素有关

小球的沉浮物体沉浮与自身的质量和体积都有关

立方体的沉浮控制变量

小瓶子的沉浮体积大质量小易浮,体积小质量大易沉

潜水艇应用沉浮原理

布置作业:

建议有兴致的同学课外去制作简易潜水艇。

课题

3、橡皮泥在水中的沉浮

授课时间

课时

1课时

课型

实验

教学目标

知识与技能

1、了解改变物体排开的水量,物体在水中的沉浮可能发生改变。

2、理解钢铁制造的船能够浮在水面上,原因在于它排开的水量很大。

过程与方法

1、用刻度杯测量橡皮泥排开的水量。

2、用橡皮泥制作成不同的形状,使之能够浮在水面上。

3、根据橡皮泥排开的水量,做出沉浮判断。

情感态度价值观

1、认识到认真细致地采集数据的重要。

2、在探求原因的过程中,懂得证据的重要性。

教学重点

改变物体排开的水量,物体在水中的沉浮可能发生改变。

教学难点

认识到认真细致地采集数据的重要。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教具

水槽1个,不溶水橡皮泥若干块,刻度杯1个,记录表。

课题

4、造一艘小船

授课时间

课时

1课时

课型

实验

教学目标

知识与技能

1、理解相同重量的橡皮泥,浸入水中的越大越容易浮,它的装载量也随之增大。

2、认识科学与技术紧密相连,它们为人类的发展做出了巨大贡献。

过程与方法

1、探索用橡皮泥造船,不断改进船的形状,增大船浸入水中的体积。

2、按照自己设计的方案制造小船,并不断改进。

情感态度价值观

1、体会不断改进设计对结果的影响。

2、感受人类创造发明的历程,激发创造欲望。

教学重点

相同重量的橡皮泥,浸入水中的越大越容易浮,它的装载量也随之增大。

教学难点

探索用橡皮泥造船,不断改进船的形状,增大船浸入水中的体积。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教学过程:

一、橡皮泥小船制作比赛:

1、谈话导入:

船是人类的伟大发明。

自从有了船,人们可以自由方便地在水面上行驶,也可以把很多的货物运送到远方。

今天让我们来造一艘小船。

不过,我们使用的造船材料是橡皮泥,而且我们进行一场别开生面的橡皮泥小船比赛。

2、集体制订比赛规则:

用同体积的同种品牌橡皮泥,不准有其他的添加物,比谁制造的小船装载量大。

时间限制在10分钟内。

3、学生分小组制作,教师提醒要考虑装载物以及船的稳定性。

并控制时间。

4、测试:

哪艘船装载的货物多。

先在黑板上记录各小组的序号和船名,再挑选几个同学作为记录员和监督员,由教师统一放垫圈的个数,每个组只有一次机会,提醒放的时候动作要轻,垫圈在船体里的分布尽量均匀,一开始可以先统一多放几个,然后再逐个增加,及时记录各组的小船的载重量(以沉下时小船里的垫圈个数减1作为小船的载重量)。

5、让几个装载量比较大的小组上台介绍经验。

二、船的发展史和展览会:

1、阅读教材11面内容,教师随机介绍(按从左到右从上到下的顺序):

木筏、独木舟、明轮、帆船、气垫船、远洋货船、现代客轮、航空母舰。

2、学生补充介绍自己收集的关于船的知识,要求精要。

3、学生出示各类船的模型,集体观看。

三、造个性船:

(一)学生说说了解了船的发展、观看了各种船模型后的体会。

(二)讨论如何制造自己喜欢的个性船,重点讨论:

我想造什么样的小船?

我希望它有什么特点?

造这艘小船需要什么材料?

(三)出示《我的造船计划》,学生分组按计划进行个性船的制作。

1、准备

(1)决定造一艘什么船;

(2)准备需要的材料。

2、制作

(1)画出船的设想草图;

(2)动手制作。

3、改进和完成

(1)放到水里试试,找出需要改进的地方;

(2)演示、介绍我的小船。

我的小船有哪些特点?

我的小船还有哪些需要改进的地方?

4、交流:

我的或同学的小船还有哪些需要改进的地方?

四、拓展活动:

进行一次个性船展示会,举行各类奖项的评比。

板书设计:

4、造一艘小船

橡皮泥小船制作比赛

造个性船

《我的造船计划》

一、准备

二、制作

三、改进和完成

浸入水中的体积越大越容易浮装载量增大

布置作业:

课后同学们合作制作个性船。

课题

5、浮力

授课时间

课时

1课时

课型

实验

教学目标

知识与技能

1、上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

3、当物体在水中受到的浮力大于重力时就上浮,浮在水面的物体,浮力等于重力。

过程与方法

1、学习用弹簧秤测量泡沫塑料块在水中受到的浮力。

2、运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

情感态度价值观

1、懂得方法的改进有利于研究的顺利进行。

2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

教学重点

上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

教学难点

运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教具

精确刻度杯一个,泡沫塑料块、木块、空瓶子、小船等物体。

弹簧秤一个,一块大泡沫塑料块,一个底部带小滑轮的精确刻度杯(共用),细线,记录表。

在实验二的材料基础上,补充二块大小不同的泡沫塑料块,记录表。

教学过程:

一、感受浮力:

1、观察泡沫塑料块、木块、空瓶子、小船浮在水面的情况,用手指轻轻按压小船,有什么感觉?

分别把泡沫塑料块、木块、空瓶子压入水中,有什么感觉?

2、出示关于浮力的描述性定义:

把小船和泡沫塑料块往水中压,手能感受到水对小船和泡沫塑料块有一个向上的力,这个力我们称它为水的浮力。

板书:

浮力。

3、生活中我们什么时候感受到水的浮力?

4、出示教科书12面的浮力和重力示意图,讲解示意图的含义。

(当泡沫塑料块静止浮在水面时,它受到的浮力等于它受到的重力,且方向相反。

)

(设计说明:

让学生切身感受到浮力,是本课开始的基础。

教师要提供一些能浮的物品,让学生感受,为继续探索沉浮的秘密打下基础。

)

二、测量一块泡沫塑料块的浮力:

1、讨论怎样测量浮力:

当把泡沫塑料块压入水中时,它受到的浮力有变化吗?

是多大呢?

我们能用弹簧测力计测出浸入水中的泡沫塑料块受到的浮力大小吗?

2、教师根据学生讨论的情况,演示规范的测量方法,讲解注意的地方。

特别要讲清楚浮力的计算方法,可以让学生看教科书第13页的示意图,理解浮力等于重力加拉力的道理。

(未放入水前先测量泡沫塑料块受到的重力,再用线拉住泡沫塑料块,使它进入水中一定的位置,然后读出弹簧测力计上拉力的数值。

把拉力加上泡沫塑料块受到的重力,就是泡沫塑料块在水中所受到的浮力大小。

)

3、学生测量泡沫塑料块浸人水中的浮力,按照教科书的要求测量三种状况,分别把测量结果(拉力大小和排开的水量)记录在表格中。

泡沫塑料块在水中受到的浮力记录表(自重:

牛顿)

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部浸入水中

拉力大小

浮力大小

排开的水量

4、分析拉力、浮力和排开的水量之间的关系,得出:

(板书)浸人水中的体积(排开的水量)越大,物体受到的浮力就越大。

三、测量不同大小泡沫塑料块的浮力:

1、教师出示三块不同大小的泡沫塑料块或者三块不同大小的木块,让学生预测:

如果把大小不同的泡沫塑料块或者木块,完全浸人水中,它们受到的浮力大小相同吗?

2、学生参照前一个活动的测量方法,独立自主完成测量,把测量结果填入记录表中,并分析浮力大小与体积大小之间的关系。

大小不同的泡沫塑料块受到水的浮力记录表

小泡沫塑料块

中泡沫塑料块

大泡沫塑料块

自重

拉力大小

浮力大小

排开的水量

3、让学生把前后两个测量活动中所得到的数据进行分析,泡沫塑料块在水中受到的浮力大小与什么因素有关?

有怎样的关系?

4、把泡沫塑料块压入水里,一松手,为什么它会上浮?

(浮力大于重力)

二次备课

板书设计:

5、浮力

浮力

浸人水中的体积越大物体受到的浮力就越大

浮力大于重力上浮

浮在水面的物体浮力等于重力

布置作业:

回家后请爸爸妈妈和自己一起做浮力实验。

课题

6、下沉的物体会受到水的浮力吗

授课时间

课时

1课时

课型

新课

教学目标

知识与技能

1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

3、当物体在水中受到的浮力小于重力时就下沉。

过程与方法

1、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。

2、画示意图,运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

情感态度价值观

1、体验实验验证的重要意义。

2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

教学重点

下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

教学难点

设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教学过程:

一、下沉的物体是否受到水的浮力:

1、提问:

浮在水面上的物体会受到水的浮力作用,那么,沉入水中的物体会受到水的浮力作用吗?

2、联系生活情形,并进行推测。

如果学生找不到生活中的例子,教师可以出示一个系有细线的钩码,让每组学生把钩码浸人水中,体验一下钩码是否受到了水的浮力?

你有什么感受说明钩码受到了水的浮力?

3、手的感觉是不太准的,我们能否设计一个实验来验证自己的推测呢?

小组讨论设计验证方法,特别要求把自己的方法用图示画出来。

交流学生的设计计划,并按照计划验证,汇报结果。

研究的问题:

实验方法:

所需器材:

实验结果:

二、测量下沉的物体受到的浮力大小:

1、测量钩码在空气中受到的重力(重量),记录在表格中。

2、测量钩码分别浸人水中不同位置时对弹簧秤的拉力,记录在表格中。

3、计算钩码受到的浮力大小,与钩码排开的水量进行比较,找出其中的联系。

(发现:

一个下沉物体浸人水中的体积越大,受到的浮力也越大。

)

下沉物体受到的浮力记录表

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部浸入水中

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

4、分别测量大、中、小三块石块完全浸人水中时受到的浮力大小,记录在表格中。

5、计算石块受到的浮力大小,与它们排开的水量进行比较,找出其中联系。

小石块

中石块

大石块

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

6、分析两次测量所得的数据,找出下沉的物体在水中受到的浮力大小规律。

(大小不同的物体完全浸人水中,它们在水中受的浮力大小也与物体排开水的体积有关,体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大。

)

三、用浮力和重力的关系解释沉浮现象:

1、概括:

物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力也越大。

2、参照教科书第12页的示意图,试着用物体在水中的受力示意图来解释沉浮的原因,并配合用公式表示物体沉浮的原因。

(具体见教师用书)

二次备课

板书设计:

6、下沉的物体会受到水的浮力吗

下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

浮力小于重力下沉

浮力大于重力上浮

布置作业:

预习下一课,准备马铃薯。

课题

7、马铃薯在液体中的沉浮

授课时间

课时

1课时

课型

实验

教学目标

知识与技能

1、液体的性质可以改变物体的沉浮。

2、一定浓度的液体才能改变物体的沉浮,这样的液体有许多。

过程与方法

1、经历一个典型的“观察—发现—推测—验证”的科学探究活动过程。

2、通过加热液滴和调制液体来探索未知液体的性质。

3、学会给液滴加热的技能。

情感态度价值观

懂得确定一种物质的性质,需要很多的证据。

教学重点

经历一个典型的“观察—发现—推测—验证”的科学探究活动过程。

教学难点

懂得确定一种物质的性质,需要很多的证据。

教学方法

讲授法、演示法

学习方法

实验法、练习法

教具

一个马铃薯,一杯清水,一杯味精水。

每组一个马铃薯、酒精灯、不锈钢调羹2个、浓盐水、40克食盐、40克白糖、2只烧杯、一根筷子。

教学过程:

一、马铃薯的沉浮:

1、观察马铃薯的沉浮。

(1)推测马铃薯放人水中是沉还是浮。

(2)把马铃薯轻轻放人清水中,观察它的沉浮状况。

(3)把马铃薯从清水杯中拿出、擦干,轻轻放人另一个杯子中,观察它的沉浮。

怎样解释马铃薯在不同杯子中的沉浮?

影响马铃薯沉浮的原因是什么?

怎么解释马铃薯的沉浮现象?

二、观