人教版版八年级下学期期末考试语文试题II卷模拟.docx

《人教版版八年级下学期期末考试语文试题II卷模拟.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版版八年级下学期期末考试语文试题II卷模拟.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版版八年级下学期期末考试语文试题II卷模拟

人教版2020版八年级下学期期末考试语文试题(II)卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

考试须知:

1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。

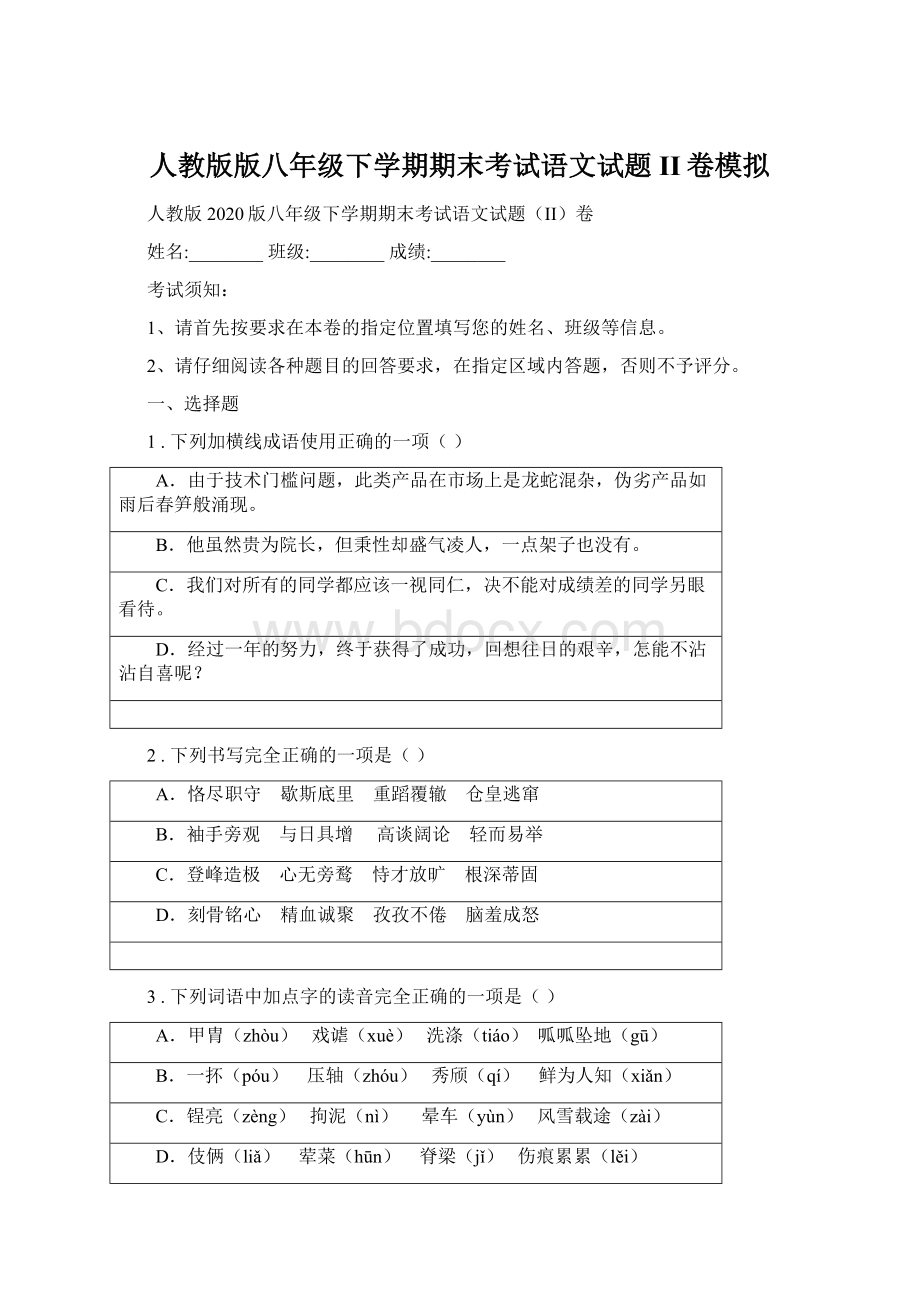

一、选择题

1.下列加横线成语使用正确的一项()

A.由于技术门槛问题,此类产品在市场上是龙蛇混杂,伪劣产品如雨后春笋般涌现。

B.他虽然贵为院长,但秉性却盛气凌人,一点架子也没有。

C.我们对所有的同学都应该一视同仁,决不能对成绩差的同学另眼看待。

D.经过一年的努力,终于获得了成功,回想往日的艰辛,怎能不沾沾自喜呢?

2.下列书写完全正确的一项是()

A.恪尽职守 歇斯底里 重蹈覆辙 仓皇逃窜

B.袖手旁观 与日具增 高谈阔论 轻而易举

C.登峰造极 心无旁鹜 恃才放旷 根深蒂固

D.刻骨铭心 精血诚聚 孜孜不倦 脑羞成怒

3.下列词语中加点字的读音完全正确的一项是()

A.甲胄(zhòu) 戏谑(xuè) 洗涤(tiáo) 呱呱坠地(gū)

B.一抔(póu) 压轴(zhóu) 秀颀(qí) 鲜为人知(xiǎn)

C.锃亮(zèng) 拘泥(nì) 晕车(yùn) 风雪载途(zài)

D.伎俩(liǎ) 荤菜(hūn) 脊梁(jǐ) 伤痕累累(lěi)

4.下列句子没有语病的一项是()

A.学习这些文章,不但能增长历史知识,还可以受到古人的智慧、勇气和节操方面的感染和激励。

B.前程机械公司抓技术革新,今年比去年产量翻了一番,成本却下降了一倍。

C.对于自己的路,他们在探索着,他们在判断着,他们在寻找着,他们在思考着。

D.《抗战胜利七十周年》这部纪录片对我非常有兴趣,是一部具有深刻教育意义的大片。

5.下面说法错误的一项是()

A.“人家说了再做,我是做了再说。

”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。

”概括了闻一多先生在治学方面的特点。

B.“他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏”一句,用比喻的手法,形象地说明了闻一多先生钻研学问的钻劲,热情高涨地研究学问。

C.“不动不响,无声无闻”表现了闻一多先生潜心钻研学问,默默无闻,不问世事,与世无争。

D.“做了再说,做了不说”赞扬了作为学者的闻一多先生在治学上的实干精神和谦虚美德。

二、现代文阅读

阅读下面的文章,完成下面小题。

有木名凌霄

丁立梅

①我对凌霄花最初的印象并不好,是因为读了女诗人舒婷的诗句:

“我如果爱你,绝不像攀援的凌霄花,借你的高枝炫耀自己。

”诗里的凌霄花,既虚荣又自私,不讨人喜。

虽然彼时,我连凌霄花的面都没见过,完全的道听途说。

②这让我想起一段往事来。

那时,我新婚不久,搬到他单位的宿舍住。

单位小,不过七八个人,关起大院,就是一家子。

他们的领导,那时已年近五十,爱人在另一个镇,一直分居两地。

一天,领导突然宣布,他爱人要调过来了。

这在单位里引起“恐慌”,大家纷纷传言,说那女人的厉害———管男人厉害,与人相处厉害,总之是很厉害的。

搞得我的心七上八下,如此一个“母老虎”做邻居,哪有安宁的日子好过?

③女人到底来了,高高胖胖的。

因为我们先入为主了,她虽长得平和,在我们眼里,也是一副凶相。

听她说话和做事,也都好像透着盛气凌人的架势。

故我们远远避着她,她来了半个多月,我跟她的对话,绝对不会超过十句。

某天,下雨,我晚归,记起晒在院门前的被子,心里懊恼着,一定被雨淋透了。

我刚到院门口,却碰到她,她轻描淡写地对我说,我帮你把被子收回家了。

④后来,我有了小孩,小孩常蹒跚着去敲她家的门。

她总是翻找出好吃的好玩的给小孩,逗引得孩子一看见她就欢叫奶奶。

她原来是个极和气的人。

可见得,道听途说常是不可信的。

⑤还是回到凌霄花上来。

第一次真正遇见它,是在我所在的中学校园里。

那天天暗得很,一场大雨欲来的样子,我在不常去的一间教室里监考。

偶往窗外一探头,看到教室后有一树的橙黄,满满当当的花,惊天动地开着。

像燃烧着的灯笼似的,把我的眼睛,连同灰暗的天空,照得明艳无比。

心里疑惑着,这什么花呢?

监考完了,我立马跑过去,同事告诉我,凌霄花啊。

⑥当下愣在那树花下,原来,凌霄花是这么的卓尔不群!

它们一朵一朵,亲密无间地挤在一起,笑得无芥无蒂,光华灿烂,把一棵普通的榆树,打扮得如同出嫁的新娘。

它哪里是借高枝炫耀自己,它分明是毫无保留地,捧出一颗热情的心,给天,给地,给你。

———诗人的话,原也是不可信的。

⑦渐渐地,见多了这样的花。

我上班的路上,人家的院墙上,就攀爬着一株。

这么些年了,它一直在那里。

我看着它开花,花从八、九月,一路开下去,开到深秋。

一夜秋风扫落叶,它的叶,也日渐稀落。

却在那稀落的叶间,还有一朵两朵橙黄的小花,顽强地开着。

让人的心,莫名的感动。

⑧春天,别的植物都欣欣向荣了,它还在沉睡。

白褐色的枝条,裸露在春光里,让人担心着它是不是枯死了。

却于某天,惊异地发现,它裸露的枝条上,抽出了嫩叶。

心中的欢喜就那样荡开来,呆呆站着看许久,尔后,满意地走开。

我知道,用不了多久,它就会绿叶婆娑。

再用不了多久,它会打苞开花,又将是一墙头的喜笑颜开。

6.随着作者与凌霄花接触的增多,“我”对凌霄花的认识与情感也在不断发展,试根据课文内容填写下表。

与凌霄花的接触

对凌霄花的认识

对凌霄花的态度情感

我在舒婷诗句里读到凌霄花

a______

印象不好

我在校园里偶见凌霄花

毫无保留,热情给予

b_______

深秋我在人家院墙上看到凌霄花

c________

莫名感动

春天某日又见凌霄抽出嫩叶

焕发生机,孕育希望

d______

7.读下列句子,按括号中的要求完成练习。

(1)听她说话和做事,也都好像透着盛气凌人的架势。

(说说加点词的表达作用)

______________________________________

(2)它们一朵一朵,亲密无间地挤在一起,笑得无芥无蒂,光华灿烂,把一棵普通的榆树,打扮得如同出嫁的新娘。

(从修辞的角度赏析这句话)

_______________________________________

8.本文②-④段写人,⑤-⑧段写花。

对于写花与写人的关系,有人说,作者写人是为了写花,也有人说,写花是为了写人。

你同意哪种说法?

请简要说明理由。

_______________________________________

9.本文标题出自白居易的《有木诗八首(之七)》,原诗以凌霄花象征那些依附权势、攀附高位,一得小利,便洋洋自得,而最终又自取灭亡的小人,这与本文开头引用的舒婷诗中借别人的“高枝”“炫耀自己”的形象相仿。

而丁立梅却将凌霄花塑造成“毫无保留地,捧出一颗热情的心,给天,给地,给你”的奉献者。

同一种植物,截然相反的立意,这对我们阅读文学作品有什么启示?

请结合你自己的阅读经验来谈一谈。

(80到100字)

阅读下面的文章,完成下列小题。

数字时代,我们的大脑被改变了

①我们知道,人类的大脑是可塑的。

当人类生活方式改变时,大脑也可能发生变化。

从远古人类首次发现如何使用工具开始,人类的大脑就受到迅速而明显的影响。

数字时代,我们的生活方式发生了巨大的变化。

当我们每天离不开网络、离不开手机时,我们的大脑是否也被改变了?

②科学家认为,对网络科技的深度依赖,不仅改变了人们的思维方式。

这在阅读时表现得最为明显。

对书籍的深阅读与在网页上那种为了获取信息而进行的浅阅读是不一样的。

美国技术专家尼古拉斯·卡尔在《网络也有黑暗一面》一书中写道:

“过去几年中,我一直有一种不舒服的感觉,觉得某些人或某些东西正在改变我的大脑。

我目前的思考方式与过去相比已经截然不同,当我阅读时,能最为强烈地感觉到这一点。

持久地阅读一本书或一篇长文,曾经易如反掌,我曾耗费数个小时徜徉在长长的文字里,我的大脑能够抓住叙述的演进或论点的转折,从而进行思考。

但如今不再如此,往往阅读两三页后我的注意力就开始漂移了。

我感觉我一直在试图将自己任性的大脑拽回到书本。

”

③对书籍的深阅读需要耐心,而数字阅读堪称“耐心杀手”。

以微博为例,浏览一个微博页面只要几分钟,眼睛在每条微博上停留的时间只有几秒。

不断地扫视、浏览、搜寻感兴趣的关键词、点击阅读——这个过程因为信息的丰富、多样而足够刺激,但显然不足以锻炼耐心。

一本优秀的图书通常是有内在的逻辑框架的,只有进入这一逻辑框架,才能说是阅读。

而网络内容特别是微博这样的社交媒体每一条都互不关联,跳跃性的阅读当然谈不上逻辑了。

互联网在给人们提供信息盛宴的同时,也使我们的思维“碎片化”。

④数字时代,人类的大脑结构也被改变了。

由于互联网和智能手机已经渗入到日常生活中,人们对触摸屏情有独钟。

一些人因为在智能手机上面频繁敲敲打打而被戏称为“拇指族”,但是,就是这样一种看似简单的重复运动在不断塑造着人们的大脑。

在一项实验中,瑞士苏黎世大学神经科学家邀请37位手机重度用户参与实验,其中26人用智能触屏手机,11人用普通按键手机。

他们将电极连接在这些参与者头部,测试他们的拇指、食指和中指在使用手机时,大脑皮层的反应。

科学家记录下这些参与者10天的活动。

结果显示,大脑皮层中拇指控制相关区域活跃度更高的是用触屏手机的人,而使用按键手机的则没有明显变化。

使用触屏手机的次数越多,大脑皮层相应区域更加活跃。

在数字时代长大的“数字原住民”,因长时间用拇指上网和操控智能手机,从而改变了大脑形成神经通路的方式。

⑤数字时代,人们更加善于利用社交网络与人交往,而在现实生活中与人交往的能力却越来越弱。

多动症、自闭症、抑郁症、躁狂症和多任务癖好等现代疾病,与过度上网和玩视频游戏等有着密切的关系。

(选自《百科知识》,有删改)

10.阅读全文,说说数字时代给我们带来了哪些改变。

11.联系上下文,分析下列句子中加点词语的含义。

(1)对书籍的深阅读需要耐心,而数字阅读堪称“耐心杀手”。

(2)但是,就是这样一种看似简单的重复运动在不断塑造着人们的大脑。

12.下面对文章内容理解正确的一项是()

A.卡尔说,他在翻阅网页时,往往阅读两三页后注意力就开始漂移,需要很大的努力才能把大脑拽回去。

B.人们阅读微博时,不断扫视、浏览、搜寻,导致阅读内容缺乏内在的逻辑框架,跳跃性阅读就不可避免。

C.数字时代,人们更加善于与社交网络中的人交往,而现实生活中与人交往能力日益下降。

D.多动症、自闭症、抑郁症、躁狂症和多任务癖好等现代疾病是由于过度上网和玩视频游戏引发的。

父亲的田野

①浙西南莽莽苍苍的大山里,有一条清浅的小溪,自北向南穿村而去。

几百年来,凛冽的山泉水潺潺流淌——叮叮咚咚,像一支永不停歇的曲。

横卧在小溪上拢成便桥的那几根木头,烂了更新,新的又烂了。

人们负重过桥时,深一脚浅一脚,吱嘎、吱嘎地发出节奏的响动。

②习溪岸上的主人,换了一茬又一茬。

几年前,小木桥被钢筋水泥替代,村庄却没有了往日喧闹。

孩子们都到镇里的寄宿制学校去了,年轻人也大多进了城。

余数不多的一些村民——或上了年纪,或不适应城市的打工生活,仍在小溪两岸方圆不过十里的田野上,春耕夏种、秋收冬藏。

我的父亲,就是其中的一位。

③清明过后,蕨菜早已欣欣然松开了拳头,天地间满眼都是萌萌的嫩绿,田野里一片生机盎然。

山区海拔高,我们种的是单季稻,这时就要撤谷种育秧了。

村上的农户大多育的是水秧,谷种直接撒进蓄水的母田里,然后就等着插田(即插秧)了:

而我的父亲,总是先在一长溜田块上,用覆着尼龙膜的弓形棚育好秧苗,然后再移栽到水田里。

④秧苗的移栽即栽秧,这是一件极为枯燥而劳累的农活。

时节大约在立夏的前两天。

栽秧时我整天跟着父亲,弓着背伏在水田中央,左手掌托着一大柄带泥的秧苗,右手拇指和食指小心翼翼拔了秧,然后一根一根逐一插入田泥。

⑤三两天下来.刚搬了家的秧苗,绿油油、颤巍巍,成片成片立在初夏的微风中,煞是惬意。

而我却浑身酸痛得直不起腰,走起路来像个老头儿。

父亲是不计较栽秧的工夫和辛苦的,他只知道.比起水秧,这种方式育的秧插到田里,长势会更好、谷穗会更饱满。

⑥端午节前后,父亲栽的秧苗,已分蘖得茁茁壮壮了。

而此时,祖父与耕牛也早已唤醒了蛰伏了一冬的稻田,正水漾漾、明晃晃地候着。

这就到了插田的时节了。

⑦那时的乡村,插田和尝新米是极为重视的两件事,分别代表着希望与丰收。

因此,插田那几日.家家户户的饭桌都特别丰盈。

农谚“插田无豆腐,田埂当大路:

插田无腌蛋,田埂全踩断”所表达的意思.就是插田时节要额外做豆腐、煮成鸭蛋。

⑧那些年,我既盼望丰盛的插田饭,又害怕插田。

因为我插的秧总是疏疏密密、歪歪扭扭,横秧更是经常上下排错了行。

而父亲对插田是非常讲究的,每一株秧都要与前后左右四株秧间隔二十多厘米,竖秧横秧对得笔直,就像参加广播体操表演的队伍那样。

⑨插田时。

父亲打头,我在右侧。

若是碰到百十米长的大丘田,我总要被父亲训斥几回。

这期间,还免不了被他拔掉几排歪扭得太不像话的秧重插。

望着父亲三五下就把我的秧行纠得笔直,挨了责的我虽然有些愤愤然,内心却也很是佩服。

⑩村里的农户,也有像我父亲一样把秧插得笔直的,但多数人家只管把竖秧插好,横秧则不做要求。

秧插直了,主要为日后耘田时,田刨能顺溜地通过。

⑪一根三五米长、擀面杖般粗细的木柄,以四十五度角斜嵌在紧箍儿那么大的扁铁圈上,

这就是耘田用的农具田刨了。

耘田是水稻管理过程中重要的一环,目的是除草和松土。

秧插下田后大约二十天,便迎来第一次耘田。

耘田时,人挽着裤脚站立行走,双手一前一后握住田刨柄.一推一拉间,田刨在竖秧弄里“哗哗哗”地游走,刨去杂草、刨松了淤泥。

⑫而父亲的稻田,是必须隔月再耘第二遍的——让田刨沿横秧弄也走一趟。

那时的秧已密密匝匝。

长到了齐腰高,秧叶边沿的锯齿锐得刺人。

父亲是不允我放下裤脚耘田的,因为长长的裤脚糊着烂泥,会损坏秧叶。

只消半天下来,原本光溜的腿肚子就被划得布满了不规则的血痕,细细长长,刺痛难耐。

⑬那时我便觉得在父亲的心里,我是不如他的稻田重要的。

⑭父亲不仅对稻田精耕细作,对田间地头的管理也总是一丝不苟。

浙西南山区的稻田,大

多是分布在山脊或山岙里的梯田,上下丘间的落差,有三五米到十几米不等。

稻田里侧的田坎、外侧的田岸沿甚至田岸路上,丛生的杂草总是蓬蓬勃勃的,似乎时刻在密谋着占领整个田野。

于是。

在父亲的农活日历中,自然也排上了拔田坎、砍田岸沿、铲田岸这些人工锄草的项目。

⑮经过一番辛苦的劳作,父亲的田野,总是田内郁郁葱葱、田外清清爽爽。

几年下来,我们家种过的田地,就像有教养人家的后生一般,清爽而敦实。

每次村里重新抓阄分责任田时,乡亲们都希望抓到的是我们家的稻田——因为好种!

而父亲,则叉开始调教起他新分来的田地来。

如此几轮分田后,父亲的汗水和足迹,几乎遍布了村庄里所有的稻田……

⑯父亲的田野是我的另一个课堂,我的童年与少年时期一直都在不停地学习着祖辈传下的农耕技术。

然而,我学会了耕田、插秧、耘田、刈谷、打稻,最终并没有子承父业成为一个农民——我破天荒地成了全村第一个考上大学的人,并留在远离家乡两百多里的城币工作。

⑰十二年前祖父去世后,父亲的田野变得更加孤寂了。

这两年,他的体力日渐衰退、头发稀疏而霜白。

有一回,父亲从田野里挑谷担回家时,脚底打滑摔倒在地,稻谷散落一地。

父亲当了一辈子农民、挑了一辈子谷担,这是从未发生过的事情。

那一天,他难过极了。

⑱父亲老了,可是他依然不愿离开他的田野。

有两回因为膝盖的骨刺让他疼痛难当,我把他接到了城里。

去医院做完检查后,我想留他多住几日好好休息两天。

然而,在熙熙攘攘的城市里.父亲显得无所适从——他一个人不愿上街,也不敢过马路。

儿子上学、我和妻子上班,他就整天窝在家里的沙发上一直迷迷糊糊地睡觉。

⑲两天下来,父亲就仿佛池塘枯水期的鱼、烈日下离了土的葱一般,蔫蔫的没有了生气,整日唠叨着要我送他回去。

可是只要他一回到乡下老家,没一会儿,他便又像一位重返沙场的老将军,精神抖擞地扛上农具,巡视他的田野去了。

⑳岁月是一支多情的画笔,在每一个萧瑟的秋冬过后,总能重新画出姹紫嫣红、生机盎然的春天:

岁月又是一把无情的刻刀,年复一年地改变着父亲的模样,似乎转眼便让他沟壑满脸、两鬓满霜……只有家乡门前的小溪在不知疲惫地流淌着,叮叮咚咚地唱着永不停歇的乐曲。

而父亲的田野,年复一年,青了又黄,黄了又青!

13.文章第①自然段描写了家乡的景象。

请从全文的角度,分析作者介绍家乡景象的用意。

14.文章中“我”和乡亲的一些表现与父亲形成了对比。

请结合文章分析,用简洁的语言说说这种对比表现出的父亲形象的特点。

15.请赏析文章第⑲自然段中的划线句。

两天下来,父亲就仿佛池塘枯水期的鱼、烈日下离了土的葱一般,蔫蔫的没有了生气,整日唠叨着要我送他回去。

16.请用简洁的语言概括第⑨自然段包含的两层语意。

17.文章结尾,作者写到:

“而父亲的田野,年复一年,青了又黄,黄了又青!

”请说说作者在其中包含的情感。

阅读下面文章,回答下列小题。

①临近国庆的这些日子里,中国女排以“N连胜”的整齐姿势持续刷屏,成为一道亮丽的风景。

9月28日,剧情终于进入高潮。

十连胜!

中国女排击败塞尔维亚,提前一轮卫冕世界杯冠军。

全国人民又一次被女排姑娘感动,全国媒体又一次被女排精神承包版面和头条。

②对于好几代人来说,不管是不是球迷,女排都是一道难以绕过的风景。

③比如80后。

在他们小时候,女排是教科书里闪闪发光的英雄,是家喻户晓的偶像。

在他们长大的过程中,女排的光芒逐渐暗淡了,辉煌似乎都已成往事。

2004年雅典,中国女排时隔20年再次奥运会夺冠,但好景不长,之后女排便又走了下坡路。

④人们难免会想,再动人的故事都会有结尾,没有奇迹可以抵挡时间的侵蚀。

⑤可是,随着80后这代人进入社会,渐渐人至中年,激情开始从身上褪去,他们却惊讶地发现,传说中的那支队伍又杀回来了!

这种有些穿越感的体验,让人激动而不敢相信。

⑥仿佛为了使故事更加传奇,女排最近这一次从低谷重回巅峰,依然得力于一个老中青几代人都熟悉的人物——郎平。

⑦昔日铁榔头,今日郎教练。

郎平是60后,她麾下这些风头正劲的女排姑娘大多是90后。

而“中国女排”这几个字给人的感觉却是那样的熟悉,就像从来没有变过。

⑧40年来的中国女排,几度低谷几度巅峰,当然是一直在变的。

人员在变,技术与战术也在变,但女排精神没有变,女排精神再现光芒堪比“大圣归来”。

⑨事实上,女排精神从未远去,因为女排精神不等于“常胜精神”。

在困境中不信命、不服输,永远坚守希望、创造奇迹,才是女排精神最动人的地方。

⑩“女排精神不是赢得冠军,而是有时候知道不会赢,也竭尽全力。

是你一路虽走得摇摇晃晃,但站起来抖抖身上的尘土,依旧眼中坚定。

人生不是一定会赢,而是要努力去赢。

”郎平的这段话,不仅仅适用于女排。

球与球是不同的,但人与人是相通的。

女排精神也不仅仅适用于赛场,小至个人大至国家,都需要这种拼劲与韧劲。

(选自9月29日《新京报》快评)

18.下面对本文的中心论点概括最准确的一项是()

A.女排是一道难以绕过的风景。

B.全国人民被女排所感动。

C.女排精神的精髓不是常胜,而是不服输。

D.小至个人大至国家都需要女排精神。

19.下面对本文论证思路的分析,不正确的一项是()

A.文章以9月28日女排十连胜的新闻开头,引出文章的论述内容——关于女排精神。

B.二至五段回顾了中国女排从辉煌到暗淡,又从低谷重回巅峰的历程,论述了“没有奇迹可以抵挡时间的侵蚀”的观点。

C.回顾历程之后,文章分析了女排的“变”与“不变”,指出女排精神最动人的地方。

D.文章结尾由女排想到个人与国家,使文章的观点更具普遍性。

20.下面对本文的理解分析,不正确的一项是()

A.第二段将女排比作一道难以绕过的风景,形象地表现了女排的辉煌战绩给人留下了深刻的印象。

B.第三段中有许多充满感情色彩的词语,例如英雄、偶像、暗淡、好景不长等,写出了女排起起伏伏的经历牵动人心。

C.第十段开头引用郎平的话再次证明文章的中心论点,使文章更具说服力。

D.在论述过程中,文章常使用某些词语或句子来推进论证或转换话题。

例如文中第五段的“可是”、第九段的“事实上”等。

三、文言文阅读

(题文)文言文阅读。

《论语》十二章(节选)

①子曰:

“学而时习之,不亦说乎?

有朋自远方来,不亦乐乎?

人不知而不愠,不亦君子乎?

”

②曾子曰:

“吾日三省吾身:

为人谋而不忠乎?

与朋友交而不信乎?

传不习乎?

”

③子曰:

“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”

④子曰:

“温故而知新,可以为师矣。

”

⑤子曰:

“学而不思则罔,思而不学则殆”。

⑤子曰:

“贤哉,回也!

一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!

”

21.(小题1)解释下列句中加点的词

(1)不亦说乎_______

(2)人不知而不愠_____

(3)温故而知新_____ (4)不逾矩______

22.(小题2)下列“而”字意思相同的一组是()

A.学而时习之 博学而笃志

B.人不知而不愠 学而不思则罔

C.温故而知新 切问而近思

D.曲肱而枕之 为人谋而不忠乎

23.(小题3)翻译下列句子

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

________

(2)温故而知新,可以为师矣。

_______

24.(小题4)经过了两千多年,孔子的话仍然闪烁着夺目的光彩。

请从中选择一则,谈谈对你的启发。

阅读下文,完成下列小题。

伤仲永

金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异,借旁近与之。

即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父;或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环调于邑人,不使学。

余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十ニ三矣。

令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:

“泯然众人矣!

”

25.上文选自《 》一书。

26.句子翻译:

邑人奇之,稍稍宾客其父。

27.下列理解不正确的是()

A.作者为方仲永“泯然众人矣”而衰伤。

B.作者为父亲“不使学”而哀伤。

C.作者为乡人“宾客其父”这种推波助澜的行为而哀伤。

D.作者为方仲永不好好学习还在乡邻面前炫耀自己而哀伤。

四、句子默写

28.根据提示补写名句或填写课文原句。

①上有所好, 。

②东隅已逝, 。

③ ,水中藻荇交横。

④