深港经济合作的若干问题及对策探析.docx

《深港经济合作的若干问题及对策探析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深港经济合作的若干问题及对策探析.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

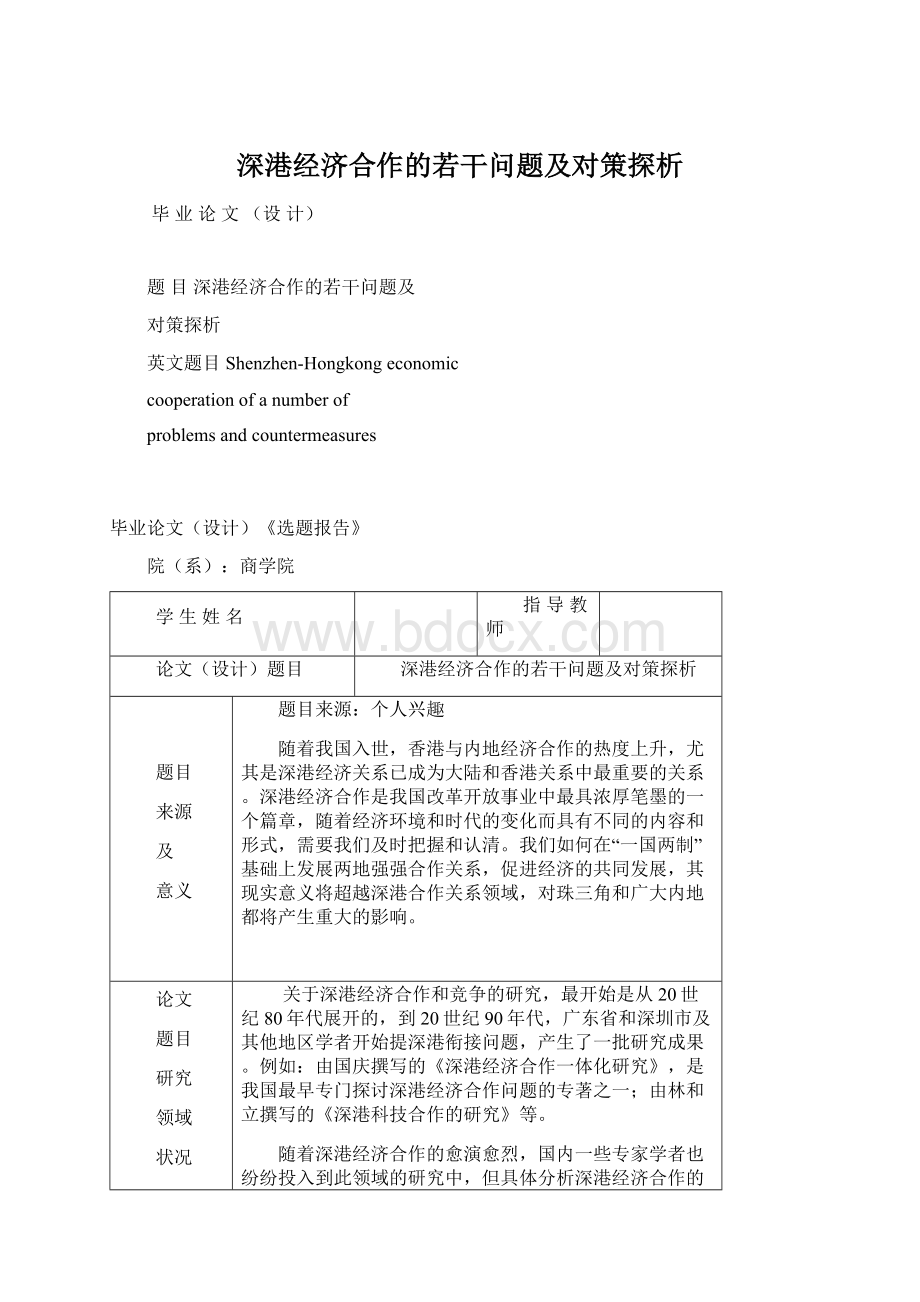

深港经济合作的若干问题及对策探析

毕业论文(设计)

题目深港经济合作的若干问题及

对策探析

英文题目Shenzhen-Hongkongeconomic

cooperationofanumberof

problemsandcountermeasures

毕业论文(设计)《选题报告》

院(系):

商学院

学生姓名

指导教师

论文(设计)题目

深港经济合作的若干问题及对策探析

题目

来源

及

意义

题目来源:

个人兴趣

随着我国入世,香港与内地经济合作的热度上升,尤其是深港经济关系已成为大陆和香港关系中最重要的关系。

深港经济合作是我国改革开放事业中最具浓厚笔墨的一个篇章,随着经济环境和时代的变化而具有不同的内容和形式,需要我们及时把握和认清。

我们如何在“一国两制”基础上发展两地强强合作关系,促进经济的共同发展,其现实意义将超越深港合作关系领域,对珠三角和广大内地都将产生重大的影响。

论文

题目

研究

领域

状况

关于深港经济合作和竞争的研究,最开始是从20世纪80年代展开的,到20世纪90年代,广东省和深圳市及其他地区学者开始提深港衔接问题,产生了一批研究成果。

例如:

由国庆撰写的《深港经济合作一体化研究》,是我国最早专门探讨深港经济合作问题的专著之一;由林和立撰写的《深港科技合作的研究》等。

随着深港经济合作的愈演愈烈,国内一些专家学者也纷纷投入到此领域的研究中,但具体分析深港经济合作的书籍还几乎没有,直到胡振国的《深港合作新趋势》一书的出版填补了这一空白,具有开拓性意义。

此书以深港经济合作和深港经济圈为“局”,比较透彻地分析了深港牌局的形势与机缘,作为深圳的开拓者、建设者、管理者之一,他通过对深港近距离考察,为深圳发展和深港合作建言。

同时,还有其他一些论著探讨了深港经济合作问题。

这些论著从不同的角度对深港经济合作问题进行了相当有价值的研究,其对于深港经济合作问题的研究和深港经济合作发挥了积极的促进作用。

内容

提要

或

实施

方案

内容提要:

第一章 深港经济合作的概况和重要性

1.1深港经济合作的概况

1.2深港经济合作的重要性

第二章 深港经济合作的问题和定位

2.1深港经济合作面临的问题

2.2深港经济合作的定位

第三章加快深港经济合作的对策建议

3.1政府层面建立市场推动、行政推动并重的合作机制

3.2建立保障深港经济合作的法律法规

3.3加快深港经济合作的基础产业建设

3.4加强双方合作与人才交流

主要观点

或

主要

技术

指标

改革开放以来,尤其是香港回归以后,深圳与香港经济、社会的联系更趋活跃,两地共同走过了不平凡的发展道路,深港合作也成为了一个需要深入思考、不断探索前进的现实课题。

深港加强合作,能够很好地服务于国家总体发展战略。

深圳和香港是在国家经济社会发展中占有重要地位的城市和地区,适应经济全球化和区域经济一体化的趋势,加强两地合作是市场的要求,也是发展的要求。

然而目前深港经济合作面临的问题有:

“一国两制”问题;WTO原则问题;深港两地产业结构上的差异问题等。

香港因素,是深圳经济社会发展必须需要考量的一个重要因素。

深圳与香港经济合作关系经过20多年的急速发展,出现了一些新的发展趋势,在此基础上,要加快深港经济合作应从以下几个方面下手:

1、政府层面加强市场推动、行政推动并重的合作机制;2、建立保障深港经济合作的法律法规;3、加强深港经济合作的基础产业建设;4、加强双方合作和人才交流。

主要

参考

文献

1.袁易民.《深港合作共创经济繁荣》[N].深圳特区报,第A08版.(2007.6.25)

2.陈乔之.《东亚区域经济合作研究》[M].中国社会科学出版社(2007.1),243-251

3.王梦奎.《中国特区经济》[M].五洲传播出版社(2006.4),73-75

4.钟坚.《世界经济特区发展模式研究》[M].中国经济出版社(2006.8),132-140

5.曹龙骐.《深港合作中的三个定位问题》[N].深圳特区报,第A08版.(2007.6.25)

6.王政.《特区理论与实践》[J].编辑部邮箱(2005.6),98-110

7.蒋玉龙《深港物流合作优势与发展战略思考》[N].深圳特区报,第A12版.(2006.6.12)

8.胡海卿.《入世背景下的粤港合作》[J].大经贸(2006.11),34-42

9.胡振国.《深港合作新趋势》[M].中国经济出版社(2005.11),155-157

10.董超文.《深圳规划加强深港合作》[N].深圳商报,第A05版.(2007.7.4)

11.张文中.《挑战—香港深圳经济一体化》[J].开放时代(2005.8),11-15

12.马洪.《深港衔接,共创繁荣》[M].南开大学出版社(2006.4),28-50

13.阮正福.《两岸四地发展区域一体化之展望》[J].经济研究参考(2007.1),7-13

14.梁柏松.《深港经济关系展望》[J].中国软科学(2006.5),46-68

15.罗黎.《高新技术产业投资的策略选择》[J].财贸经济(2005.7),10-21

16.Ghosh,Arvin,CaiFrancis,andLiWenHui,2005.TheDeterminantsofCapitalStructure,AmericanBusinessReview18,pp.129-132

17.Harris,MiltonandArturRaviv,2006.TheTheoryofCapitalStructure,JournalofFinance46,297-323

JournalofFinance46,297-323改革

目录

引言1

第一章深港经济合作的概况和重要性1

1.1深港经济合作的概况1

1.2深港经济合作的重要性2

第二章深港经济合作的问题和定位4

2.1深港经济合作面临的问题4

2.1.1“一国两制”问题4

2.1.2WTO原则问题5

2.1.3深港两地产业结构上的差异5

2.2深港经济合作的定位5

2.2.1深港经济合作的时空定位5

2.2.2深港经济合作的政治定位6

2.2.3深港经济合作的经济定位6

2.2.4深港经济合作的区域定位7

第三章加快深港经济合作的对策建议9

3.1政府层面建立市场推动、行政推动并重的合作机制9

3.1.1两地政府建立良好的合作伙伴关系9

3.1.2建立跨行政区的制度性的组织协调机构9

3.1.3中央加大支持力度,建立中央直通车10

3.2建立保障深港经济合作的法律法规11

3.3加快深港经济合作的基础产业建设12

3.3.1加快建设国际物流中心12

3.3.2建立共同的金融专业市场13

3.4加强双方合作与人才交流14

结论16

参考文献17

致谢18

引言

中国入世为深港两地经济合作带来了重要契机,但是同时,市场竞争也日趋激烈,深港两地面对来自内资和外资的双重竞争压力,这使深港两地的经济合作与发展面对着重大挑战。

如何在WTO框架内,加强两地经济的整合,促使深港经济在更深更广层次上的合作成为深港经济发展的迫切需求。

第一章深港经济合作的概况和重要性

1.1深港经济合作的概况

改革开放20多年来,地理位置邻近、交通便利、文化相通的深港之间以人缘、亲缘为背景,以天然的经济互补关系为基础,以投资贸易为主体的区域经济合作,取得了举世瞩目的成就。

这种持久的经济合作不仅加速了深圳工业化进程和经济增长,而且有力地支持了香港产业转型升级与保持长期的经济繁荣,在这个过程中也逐渐形成了“前店后厂”的产业一体化体系。

同时,香港因为拥有广阔的市场网络、充足的资金和丰富的管理经验,充当地区性工业支援中心和策略控制中心。

深圳专注于制造,香港专注于投资和管理,由此带来了生产效率的提高和生产资源的节约。

深港之间这种“前店后厂”的合作格局和跨境一体化的生产贸易体系,成为20多年深港合作的重要基础。

但是从20世纪90年代后期开始,随着珠江三角洲地区生产成本的大幅上升,“前店后厂”格局下的香港制造业产品的国际竞争力不断下降,深港两地的经济增长速度逐渐回落,表明“前店后厂”的合作格局对经济成长的刺激已逐渐后继乏力。

与此同时,珠江三角洲产业结构的升级转型也将削弱与其香港合作的积极性。

目前,深港合作主要是以产品跨境生产、经营为主,产业科技含量和附加值不高,造成双方的合作层次难以得到提升。

此外,深圳的某些企业在经历了这么多年的发展以后逐渐得到壮大,在某些领域甚至超过了香港企业,合作局面部分地被竞争关系所取代。

特别是亚洲金融风暴后,深港“前店后厂”的合作模式越来越不符合发展的需要,香港进行产业升级转型迫在眉睫。

因此,面对汹涌澎湃的经济全球化和新经济浪潮,国际经济竞争日趋激烈,深港两地迫切需要适应新形势,再度携手,找到合作的新结合点,在更高层次上实现优势互补。

1.2深港经济合作的重要性

深圳作为香港惟一陆路接壤的城市,深港两地加强经济合作,对于拓展香港的城市发展空间,创造香港新的就业机会和经济增长点方面,有着重要意义;对深圳方面而言,无论是吸引外资还是进出口贸易、城市管理等方面,只有通过大胆地充分利用毗邻香港的优势,利用中央给的政策,把深港两地经济做大做强,才能加快深圳发展。

第一,深港经济合作将对中国地区经济竞争力的格局产生很大的影响。

中国经济力量主要集中在以北京、上海、深圳为中心的环渤海、长三角、珠三角地区,各经济区在人力资源、科技资源等方面都具有相当的实力,这些地区都在成为中国经济的“领头雁”而奋斗。

随着深港经济的进一步合作,将会给中国地区经济竞争力带来很大的影响,深圳在中国经济中的地位会进一步提升。

第二,深港的经济合作,尤其是科技合作有可能使深港两地率先成为中国地区的硅谷。

深圳的高新技术产业的发展起步比较早,又有丰富的人力资源的供给,优厚的政策及良好的工作和生活环境,发展前景十分广阔,深圳市政府及其高新技术产业的相关人士都力图争取将深圳办成中国的“硅谷”,但是,北京中关村及上海的张浦高新技术产业区的实力不可忽视,它们是深圳高新技术产业发展的强劲对手,在争夺科技资源方面的优势也优于深圳。

[1]由于国内科技资源的有限及竞争的激烈,深圳必须向外寻求合作伴侣。

香港毗临深圳,是国际金融中心,有着雄厚的资金供给,和发达的资本市场,又有快捷的咨询服务,而其本身高科技的发展缺乏人力资源以及制造业基础的支持,所以一旦两地达成合作,将会提升深港两地高科技产业的竞争能力,为两地的发展带来“双赢”的局面,增强深港区域的经济实力,改变中国高新科技竞争力的地区格局,从而和北京、上海两地形成三足鼎立的局面,甚至率先胜出成为名副其实的中国“硅谷”。

第三,深港经济合作有利于深港两地产业结构的合理调整及提升。

深港经济合作可以促进亚洲金融危机之后的香港经济的复苏,建立知识密集型的产业,防止香港制造业的“空心化”,同时又促进深圳特区经济结构的转型,改变“特区不特”的劣势,建立自己在“二次创业”中的新优势。

[2]在80年代及90年代,香港的大部分劳动密集型的制造业都转移到珠江三角洲,造成香港本地制造业的“空心化”,这样容易导致香港泡沫经济的形成,影响其经济的可持续发展。

而实行深港经济合作,促进香港的高增值的制造业的发展,是针对香港的区域面积不大,人力资本成本过高这一问题的最佳解决方法。

深圳特区的奇迹般的发展很大一部分优势是因为中国中央政府政策倾斜产生的,随着改革开放的进一步发展,特区的很多“优惠”政策转变为“普惠”政策,政策优势一再减弱,深圳为寻求自己进一步发展,必须增强自己本身经济、产业的实力,早日完成产业转型,建立新的优势,这样才能维持自己在中国经济发展中“排头兵”的位置。

深圳处于中国发展的前沿阵地,发展高科技是其必然选择,与香港科技的合作将加快这个优势的形成。

第四,深港经济的合作是对“一国两制”这项方针的继承和发展。

选择深港“两制一体”的区域经济模式,就是为了保证“一国两制”方针完全实施,而深港经济合作又促进两地的经济一体化,这无疑是对“一国两制”的一种发展,而且深港经济合作将会对两地的综合实力产生“1+1>2”的效应,两地的合作绝不是二者实力的简单加总,这种合作会带动其他产业的相应发展,综合效应是不可估量的。

第二章深港经济合作的问题和定位

2.1深港经济合作面临的问题

这些年来,深港合作开始进入一个新的发展层面,一方面是民间的力量推动深港合作日益增强;另一方面是香港政府的高层也开始考虑和部署与深圳的一些实质性的合作项目和措施。

但从目前看来,深港经济合作还存在一些制约因素,主要表现在:

2.1.1“一国两制”问题

深港两地社会制度不同,政治和经济体制也截然不同,又是不同关税区,因此在经济合作的进程中,既有合作优势,但也存在需要考虑和解决的许多与政治相关的问题:

首先,深港两地政府在经济活动中的角色和作用不同。

经过近百年的发展,香港建立了非常成熟的自由市场经济体制,经济法规相当完善,实行市场主导型发展模式,政府不直接参与经济活动,对经济活动干预很少。

深圳是我国的经济特区,虽然在市场经济体系建设方面先行一步,但作为后发展地区,政府在经济合作中的作用仍然扮演着重要的角色,政府政策对经济活动的指导、规划和组织较强。

这样,在深港经济联系和合作中,从香港方面说,往往是企业和民间积极性很高,但由于政策等各方面的限制,很难自主地建立起比较稳定的经济合作关系。

其次,深港两地在经济政策和法律制度方面的差异。

深圳虽然是经济特区,但原有的特殊政策基本上已被调整。

深圳经济的开放度和自由度,虽然与内地省市比较有一定的优势,但与香港经济政策比较却有很大的差异。

香港是全球最自由的经济体系,实行自由港政策,货物、人员、资金进出自由。

深圳经济与香港相比,无论是自由度还是开放度,都还存在很大的差异。

香港经济运行的特点是自由、快捷、竞争灵活。

深圳市场经济尚不成熟,在金融、贸易、口岸体制和经济法规等方面也存在很大的差异。

虽然深港经济合作存在市场经济的共性,但是两地在经济政策上的差异在不同程度上增加了两地经济合作的难度,影响了深港经济合作的进度。

[3]此外,在深港两地经济交往和经济合作中,由于法律制度的不同,造成了两地经济合作中的协调困难,使深港两地的经济合作进程缓慢。

以上问题都很复杂,有许多问题是地方政府力不从心的,必须中央政府给予支持才能解决。

2.1.2WTO原则问题

长期以来,我国对港资提供的优惠政策与WTO的实现国民待遇、创造平等竞争条件这一原则相冲突。

随着我国加入WTO,这些优惠政策所形成的限制,使深港合作也遇到同样的难题,如果解决得不好,势必对整个国家引起全局性的影响。

当今不少专家学者提出,针对将来内地与香港、澳门、台湾四地的特殊经济关系,应当采取目前国际上通行的建立自由贸易区这一办法来加以解决。

2.1.3深港两地产业结构上的差异

20世纪80年代以来,港商在深圳参与房地产业、娱乐业的发展,同时也从香港向珠江三角洲迁入了大量轻型产品的下游加工业,使香港的产业结构出现了以房地产和服务业为主的格局。

房地产业作为不动产业,与深圳之间的合作关系难以建立起来,而金融、信息等服务业又受到中国开放程度的限制,这必然对深港产业合作产生一定的限制。

此外,深圳经过20多年的发展,现代服务业发展较快,出口贸易、航运、金融服务业等产业方面,势必与香港形成一定程度的竞争。

2.2深港经济合作的定位

2.2.1深港经济合作的时空定位

香港(包括香港岛、九龙、新界地区)自古就是中国的领土。

秦始皇三十三年(公元前214年)开始,香港隶属于南海郡的番禹县。

汉朝及三国东吴时期,香港属南海郡博罗县。

东晋咸和元年,香港始属东官郡宝安县,郡治及县治均设子冈(今深圳南头)。

明万历元年(1573),从东莞县分置新安县,县治设于子冈(深圳南头),香港乃属新安。

可见,深港两地自古以来就属一家,不分你我,直至1842年英国殖民者割占香港。

尽管此后两地分属两个不同国家管辖,但两地居民同饮一江水,同操一种方言,习俗相近,血脉相连,两地交往从来没有中断过。

长期以来,许多深圳农民就过边界到香港去耕作、种植,他们的农副产品直接销往香港市场。

新中国成立后,作为边境口岸的深圳仍然一直与香港保持密切的经济往来。

从地理位置来看,深圳与香港山水相连,是我国与香港联系最为方便的一个城市。

深港两地陆上边界27.5公里,水上交界109公里,往来的通道有9个,有火车、汽车和航班相通,在交通运输、人员往来、商品进出、资金交流等方面极其方便。

同时,深圳陆地面积有2020平方公里,香港陆地面积有1092平方公里,深圳的空间优势为毗邻的香港产业发展提供了空间上扩展的余地。

[4]

总而言之,深圳与香港相互之间有别的地方无法替代的地缘、人缘关系,现在香港已回归祖国,这种人缘、地缘关系将得到进一步强化。

深港经济合作应该充分发挥这一优势,强化深港两地之间因地缘人缘优势而产生的地缘人缘效应。

2.2.2深港经济合作的政治定位

1997年7月1日,中国对香港恢复行使主权,深港之间的关系已由外部关系变成内部关系,即由原先分属于中英两国管辖变成同在中国主权管辖之下两个相邻地区、两个特区之间的关系。

在此之前,香港是在英当局的管辖治理下,深港经济合作只停留在民间和半官方的层次上,一些需要协调的问题,由于受政治因素的影响和制约,深港政府直接对话磋商尚有一定难度。

回归以后,深港两地虽然在地域上统一在一国范围内,但制度上还属于两个不同性质的范畴。

香港是政治特区,其资本主义制度保持至少50年不变;深圳是经济特区,同全国其他地区一样,实行社会主义制度。

但是,在“一国两制”下,未来香港特别行政区政府与深圳政府之间的直接联系无疑将会大大加强。

深港经济关系也从民间、半官方的松散型伙伴关系,发展为官方、半官方和民间相结合的紧密型伙伴关系,当然,我们不能因“一国”而忽视了“两制”的存在和区别,深港经济合作应该在“一国两制”的构架下进行运作。

2.2.3深港经济合作的经济定位

深港,不仅在政治上是“一国两制”的关系,而且在经济发展上已形成互为重要因素的依存关系。

在一国版图内,两个实行不同社会制度的地区的经济力量,自发而又自觉地走向协作,而且越来越紧密,这不能不说是当今世界的特殊现象,但这并没有违背经济发展的一般规律。

深港除了存在其他经济合作区域没有的血缘关系、同一文化历史背景关系、同一民族关系和同一语言文字关系外,更重要的是存在着共同的经济利益关系。

深圳拥有丰富的劳动力资源、物质资源和某些高科技的优势,背靠国内大市场,地价、工资和某些原材料价格较低廉,但缺乏资金、信息、技术和国际市场网络;香港拥有资金、技术、信息和国际贸易网络等优势,但土地狭小,缺乏市场、劳动力和物质资源。

这种优势互补,就是深港经济合作的内在动因,它的结果必然带来深港两地经济的联动效益,出现“双活”的经济现象。

深港都是典型的城邦经济,共存于一个经济区域。

深港合作,既是国际经济日益向区域化、集团化发展的要求,也是深港进一步参与国际分工与竞争的必然。

所以说,深港经济合作,不是某一方面的意愿,而是两地经济发展的内在要求。

我们应该从深港两地这种“一荣俱荣,一损俱损”的经济依存关系的高度来认识深港经济合作。

由于发展的历史原因,导致深港两地经济上有很大差异。

经济水平的这种差异,虽在一定程度上妨碍了两地经济合作向高层次转化,但却为两地经济合作提供了动力来源和需求。

在很长一段时期内,香港对深圳的经济发展,将继续起火车头的牵引作用。

正因为这样,深港双方既要从经济发展水平落差来考虑双方的合作,又不能因为这种落差而人为地限制两地的合作。

同时从发展的观点来看,一方面,国际上区域化、集团化的经贸格局在扩展、加强,深港参与国际竞争、开拓国际市场、吸引外资和先进技术面临着严峻的挑战;另一方面,深圳在80年代经济起飞时所依赖的优势,如土地和劳动力价格低廉等日渐消失,面临的竞争对手越来越多,香港面临着新加坡和台湾的竞争,仍有一个再发展的问题,这也是给深港经济进一步合作提出新的问题。

所以,深港合作要获得发展,必须改变目前这种经济合作的低层状况,在更高层次更宽领域共同寻求跨世纪的经济合作。

2.2.4深港经济合作的区域定位

在全球化背景下,各种不同的经济体,如果有必要和可能,相互间都能成为合作伙伴,以获取更多利益。

香港与谁合作的辐射力最强和影响度最大?

实际上,现有的合作规模和深度已经证明,因为地域连接、产业特征、经济实力、体制优势等原因,应该说香港与珠三角的合作最具有优势、辐射力最强。

而深圳毗邻香港,处在改革开放前沿,深港都市圈和创新圈的战略规划已列入两地发展战略,由此,深港合作又是香港与珠三角合作中的重中之重,它应成为整个大珠三角强辐射区中的核心部分。

必须强调的是,我们说深港合作,其根本的目的就是要面向世界和走向世界,以使两地合作更能明确方向、拓展视野和跃上台阶。

[5]只有这样的认识,才有利于及时正确把握世界经济动向,有利于跳出就两地合作论合作的圈子,有利于两地真正建立牢固的经济协作圈。

第三章加快深港经济合作的对策建议

3.1政府层面建立市场推动、行政推动并重的合作机制

在CEPA(CEPA是《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》(CloserEconomicPartnershipArrangement)的英文简称)之前,深港两地政府在两地经济合作关系上起到的作用,仅仅是辅助性的,并没有起到真正的主导作用。

深港两地的合作关系主要表现为两地的企业层面和个人层面相互间发生的投资、贸易、服务等经贸活动,这些经贸活动是直接以市场为基础的,是以企业行为、个人行为为特征的,政府在其中并没有起到主要的推动作用。

在这种情况下,深港两地政府缺乏沟通和合作体制性平台,无法切实地发挥强有力的推动作用。

而在CEPA框架下,中央政府实际上已经为香港特区政府和深圳市政府解决了推进深港经济合作的深层的体制性对接问题,为深港两地政府在加强经济合作方面提供了广阔的舞台,深港两地政府要把握CEPA所带来的潜在机遇,加强合作,建立市场推动、行政推动并重的合作机制,通过行政性力量扫除行政壁垒,促进区域内部要素的流动,实现资源的有效配置,增进和分享共同的利益。

3.1.1两地政府建立良好的合作伙伴关系

两地政府应紧密合作,加强沟通,相互间积极配合,有利于香港的经济繁荣,又有利于深圳的产业升级,按照互动互利、务实可行、与时俱进的原则,处理两地经济发展中的问题。

政府不应该仅仅停留在为企业间的投资合作牵线搭桥,更重要的是为整个区域经济的发展和合作进行总体规划和统筹协调。

如统一布局和建设跨区大型基础设施和公用设施,协调规划产业发展,加强区域资源整合力度和协同发展能力,避免行政分割、低层次竞争、重复建设、产业趋同、资源浪费等种种弊端。

两地应该建立共同市场,不能人为地在两地共同市场中加入制度障碍,而应在满足两地市场需求、增强两地国际竞争力的共同目标下,软化“两制”在经济合作中的人为阻碍,强调“一国”的共同利益,为要素自由流动提供便利,结成以市场为基础的利益共同体。

3.1.2建立跨行政区的制度性的组织协调机构

深港经济合作是建立在跨行政区基础之上的,为了消除局部利益对区域共同利益的侵蚀,应在分立的行政区基础上形成共同的内在机制,并在保证共同利益的基础上制定具有约束力的共同政策和制度规范,实现组织体系内的超行政区的协调与管理。

目前,香港与广东地区己有“粤港联席会制度”作为政府间沟通和合作的平台,深圳和香港可以在此基础上设立跨行政区的区域协调管理机构,如“深港联席会议”,作为两