辽宁省大连经济技术开发区得胜高级中学学年高一上学期期末考试语文试题解析解析版.docx

《辽宁省大连经济技术开发区得胜高级中学学年高一上学期期末考试语文试题解析解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省大连经济技术开发区得胜高级中学学年高一上学期期末考试语文试题解析解析版.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

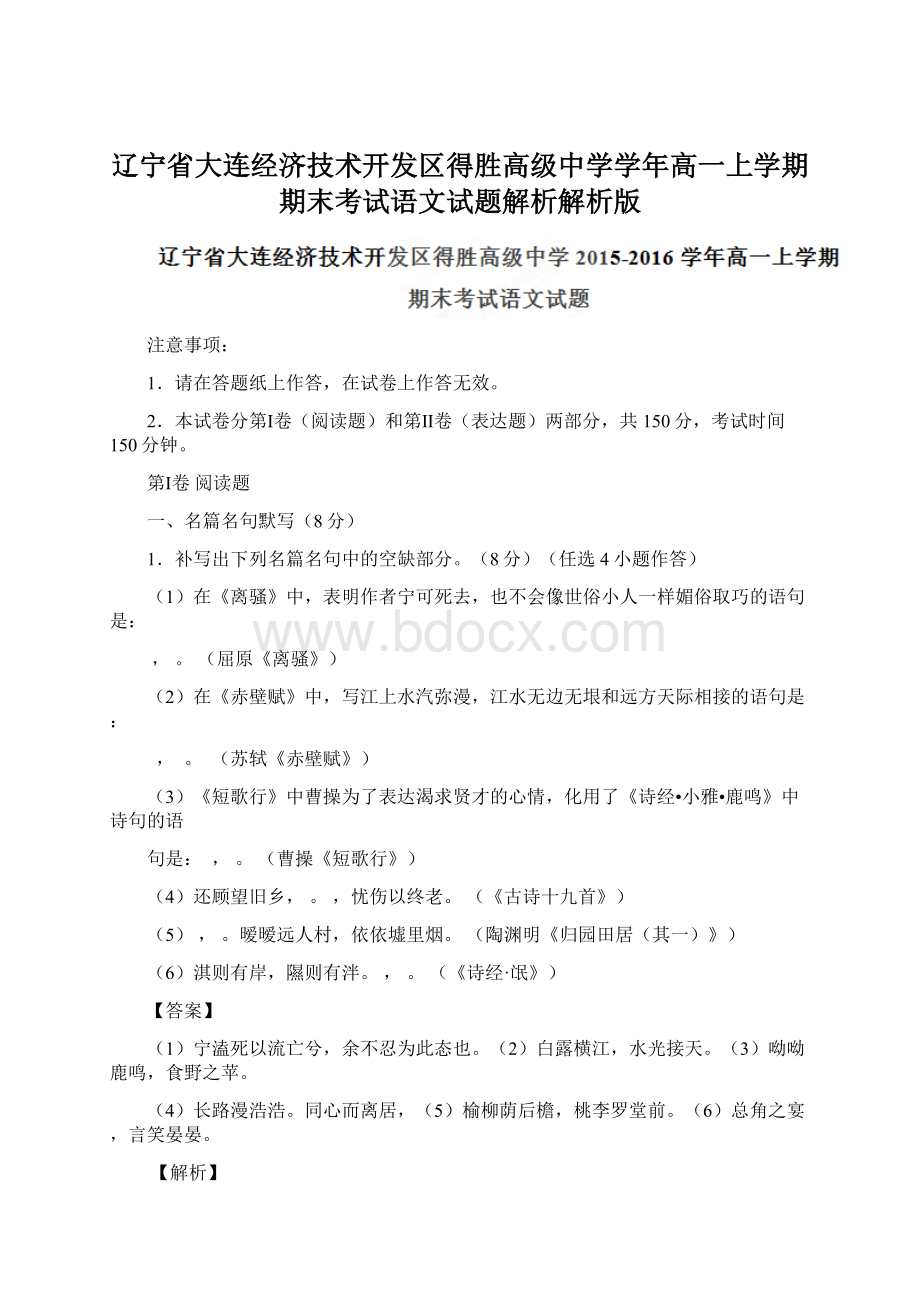

辽宁省大连经济技术开发区得胜高级中学学年高一上学期期末考试语文试题解析解析版

注意事项:

1.请在答题纸上作答,在试卷上作答无效。

2.本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,共150分,考试时间150分钟。

第Ⅰ卷阅读题

一、名篇名句默写(8分)

1.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(8分)(任选4小题作答)

(1)在《离骚》中,表明作者宁可死去,也不会像世俗小人一样媚俗取巧的语句是:

,。

(屈原《离骚》)

(2)在《赤壁赋》中,写江上水汽弥漫,江水无边无垠和远方天际相接的语句是:

,。

(苏轼《赤壁赋》)

(3)《短歌行》中曹操为了表达渴求贤才的心情,化用了《诗经•小雅•鹿鸣》中诗句的语

句是:

,。

(曹操《短歌行》)

(4)还顾望旧乡,。

,忧伤以终老。

(《古诗十九首》)

(5),。

暧暧远人村,依依墟里烟。

(陶渊明《归园田居(其一)》)

(6)淇则有岸,隰则有泮。

,。

(《诗经·氓》)

【答案】

(1)宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

(2)白露横江,水光接天。

(3)呦呦鹿鸣,食野之苹。

(4)长路漫浩浩。

同心而离居,(5)榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

(6)总角之宴,言笑晏晏。

【解析】

试题分析:

本题考查“默写常见的名句名篇”,侧重“识记”能力的考查,此类题目要注意重点字的写法,尤其是注意一些生僻字、音近字、形近字的写法,不能出现错别字或漏字、多字。

平时常积累,边读边写,记熟练后自我默写检测,争取句句过关。

注意易错字:

(1)溘

(2)白露(3)呦呦(4)漫浩浩。

(5)荫(6)晏晏。

考点:

默写常见的名句名篇。

能力层级为识记A。

二、文言文阅读(23分)

(一)课内基础知识(15分)

2.阅读下面的文言语段,完成下列问题。

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。

或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!

古人云:

“死生亦大矣。

”岂不痛哉!

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.修禊事也修:

这里是做的意思。

B.此地有崇山峻岭崇:

崇高。

C.引以为流觞曲水引:

引来。

D.所以游目骋怀骋:

放开,敞开。

(2)下列各项对文中语句的翻译,错误的一项是(3分)

A.一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

译文:

喝一杯酒,唱一首歌,也足可以畅叙优雅的情怀。

B.足以极视听之娱,信可乐也。

译文:

足可以使耳目得到极大的欢娱,真的令人快乐。

C.或因寄所托,放浪形骸之外。

译文:

有时就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,自由放纵地生活。

D.及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

译文:

等到他们(对于)所喜爱或得到的事物已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随着产生了。

【答案】

(1)B.崇:

高。

(2)A

考点:

翻译文中的句子。

能力层级为理解B。

3.阅读下面的文言语段,完成下面问题。

沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:

“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。

今者有小人之言,令将军与臣有郤。

”项王曰:

“此沛公左司马曹无伤言之。

不然,籍何以至此?

”项王即日因留沛公与饮。

项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。

范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

范增起,出,召项庄,谓曰:

“君王为人不忍。

若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。

不者,若属皆且为所虏!

”庄则入为寿。

寿毕,曰:

“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。

”项王曰:

“诺。

”项庄拔剑起舞。

项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.沛公旦日从百余骑来见项王从:

使……跟从。

B.范增数目项王目:

使眼色。

C.若入前为寿寿:

祝寿。

D.常以身翼蔽沛公翼蔽:

掩护。

(2)下列各句中加点词的意义都相同的一项是(3分)

A.举所佩玉玦以示之者三乃以手共搏之

B.项王即日因留沛公与饮因击沛公于坐

C.若属皆且为所虏臣死且不惧

D.寿毕,请以剑舞疑其有改悔,乃复请之曰

(3)下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“将军战河北,臣战河南”中的“河北”与“河南”是指河北省与河南省,河北省位于黄河以北,河南省位于黄河之南。

B.“司马”是古代的军官,在不同朝代职责不尽相同,战国时为掌管军政、军赋的副官。

文中的曹无伤即为沛公左司马。

C.古人幼时命名成年取字,名用于自称,字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。

“籍”是项羽自称名。

D.在我国古代宴席的四个方位中,东向最尊,其次是南向,再次为北向,西向为最后。

项羽东向坐,表明他的自高自大。

【答案】

(1)C

(2)D

(3)A

【解析】

(1)

试题分析:

寿:

奉上一杯酒。

此处的“寿”解释为“祝寿”与语境不合适,应为“敬酒”。

考点:

理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。

(2)

试题分析:

A.目的连词,译为“来”|介词,用B.连词,于是,就|介词,趁机C.副词,将要|副词,尚且D.请求

考点:

理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

能力层级为理解B。

(3)

试题分析:

A.“将军战河北,臣战河南”中的“河北”是指黄河以北,“河南”是黄河之南。

古汉语中的“河”专指“黄河”。

考点:

识记文学、文化常识。

能力层级为识记A。

(二)课外文言文阅读(8分)

阅读下面的文言文,完成下面问题。

遂字少卿,山阳南平阳人也。

以明经为官,至昌邑郎中令,事王贺①。

贺动作多不正遂为人忠厚刚毅有大节内谏争于王外责傅相引经义陈祸福至于涕泣蹇蹇②亡已。

面刺王过,王至掩耳起走,曰:

“郎中令善愧人。

”及国中皆畏惮焉。

注:

①王贺:

昌邑王刘贺,汉武帝孙。

②蹇蹇:

忠直。

4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.贺动作多/不正遂为人/忠厚刚毅有大节/内谏争于王/外责傅相/引经义陈祸福/至于涕泣/蹇蹇亡已/

B.贺动作多不正/遂为人/忠厚刚毅/有大节/内谏争于王外责傅相/引经义/陈祸福至于涕泣/蹇蹇亡已/

C.贺动作多不正/遂为人忠厚/刚毅有大节/内谏争于王/外责傅相/引经义/陈祸福/至于涕泣/蹇蹇亡已/

D.贺动作多/不正/遂为人忠厚/刚毅有大节/内谏争于王/外责傅相引/经义陈祸福/至于涕泣/蹇蹇亡已/

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(5分)

面刺王过,王至掩耳起走,曰:

“郎中令善愧人。

”及国中皆畏惮焉。

【答案】

4.C

5.(龚遂)当面指责昌邑王的过错,以至昌邑王捂着耳朵起身离开,说:

“郎中令真会使人羞愧。

”以至国中人都害怕畏忌他。

【解析】

4.

试题分析:

.给文言文断句,要先大致读懂文意,再抓住一些标志,结合文句意思进行。

做此题时一是要注意文句的连贯性,不割裂文句,保持句子的整体性。

二要注意每句表达时的主语。

这些标志,有的是虚词,比如,“夫、盖、若夫”等虚词常在句首,“也、哉、乎、耶”等常在句末,“而、然、故、者”等多在句中停顿处,等等;有的是对称式短语,有的是“曰”等对话式词语。

除此之外,有时还需依靠找出动词和它们的宾语来断句,有时也还得认真揣测文意。

解答本题,应注意“贺动作多不正”的“不正”作谓语,中间不应断开。

“遂”作主语。

“为人忠厚”作此句的谓语。

考点:

理解文中的句子。

能力层级为理解B。

5.

试题分析:

翻译时要回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,抓住关键的实词、虚词,特殊句式等。

关键得分点:

“面”,“愧”,“焉”“过”要译准确。

“面刺王过”是主语省略,翻译时要补充出来。

考点:

翻译文中的句子。

能力层级为理解B。

【参考译文】

龚遂字少卿,是山阳郡南平阳县人。

因通晓经术做官,官至昌邑王的郎中令,侍奉昌邑王刘贺。

刘贺行为举止大多不合正道,龚遂为人忠诚厚道,刚毅有节操,在朝堂内对昌邑王直言规谏,在朝堂外批评(昌邑王的)太傅、丞相,引经据义,陈述祸福,甚至落泪哭泣,忠心无比。

(龚遂)当面指责昌邑王的过错,以至昌邑王捂着耳朵起身离开,说:

“郎中令真会使人羞愧。

”以至国中人都害怕畏忌他。

三、古代诗歌阅读(15分)

(一)课内基础知识(4分)

6.指出下列句子中运用的艺术手法。

(4分)

(1)昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

(《诗经·采薇》)

(2)东西植松柏,左右种梧桐。

枝枝相覆盖,叶叶相交通。

(《孔雀东南飞》)

(3)山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

(《短歌行》)

(4)桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚!

(《诗经·氓》)

【答案】

(1)借景抒情,衬托,对比,叠字。

(答对一点即可给1分)

(2)互文,象征,叠字。

(答对一点即可给1分)(3)引用,用典,比喻。

(答对一点即可给1分)(4)比兴。

【解析】

试题分析:

艺术手法分抒情手法、表现手法、修辞手法三大类。

学生要熟知常见的艺术手法,然后根据诗句确定运用了哪一种或几种。

答对一点即可给分。

考点:

鉴赏诗歌的表达技巧。

能力层级为鉴赏评价D。

(二)课外古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首诗歌,完成下面问题。

月圆①

【唐】杜甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依②。

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫流寓夔州时所作。

②绮逾依:

这里指(席子上的)光彩更加柔美。

③未缺:

指月圆。

④列宿:

众星。

7.这首诗前两联描写了月圆之夜的哪几幅画面?

请用简洁的语言加以概括。

(5分)

8.请从艺术手法的角度对这首诗进行简要赏析。

(6分)

【答案】

7.①月照楼阁图(孤月当空悬挂,月光洒满楼阁。

)②寒江影动图(月夜江面潮涌,水波之影映动柴门。

)③水波粼粼图(江面波光粼粼,闪耀不定。

)④月照床席图(月光照在床席上,柔美依旧。

)(答对一点给1分,答对两点给4分,答对三点即可给满分。

意思对即可。

)

8.①借景抒情。

诗歌通过孤月、寒江、水波、空山、众星等景物的描写,营造了宏大开阔而清冷寂静的氛围,抒发了作者面对明月时的孤独感受和对远方亲人的思念之情。

②虚实结合。

诗中遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。

故园桂花正开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。

虚实结合,表达了诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴盼万家团圆的美好愿望。

③动静结合。

一轮孤月当空悬挂,月下寒江波光粼粼,流动水波之影反射在屋门上,屋门似乎也晃动起来,以动衬静,突显了月下的静谧之景。

④角度变换。

通过俯仰、高低、远近、内外等视角的变化,诗人的视线在天上、江上、门上之间不断转换,使景物描写富有层次感。

(答对一点给3分,答对两点即可给满分。

答想象、借代等,只要赏析言之合理,可酌情给分。

)

【解析】

7.

试题分析:

本题鉴赏诗歌的景物形象,首先锁定前两联,分析用到的意象,从而概括出哪几幅画面。

每句是一幅画面,如“孤月当楼满”用了“孤月,楼”两个意象,描写出月照楼阁图。

考点:

鉴赏诗歌的形象。

能力层级为鉴赏评价D。

8.

试题分析:

首先学生熟知常见的艺术手法,包括抒情手法、表现手法、修辞手法三大类,各种小类。

本诗写到了孤月、寒江、水波、空山、众星等景物,所以先考虑借景抒情,其中“故园桂花开放”,是虚景;眼前清辉,是实景,所以是虚实结合。

另外所写景物的角度不断变化。

答题时结合诗句分析具体即可。

考点:

鉴赏诗歌的表达技巧。

能力层级为鉴赏评价D。

四、文学类文本阅读(25分)

阅读下面的散文,完成下面问题。

(25分)

此花此叶长相映

吕游

①我的家乡有一个偌大的池塘,池塘里有一池荷花。

当夏日满塘的荷花盛开时,池塘便成了我小时候最爱去的地方。

那荷叶可真大啊,简直就像让荷花睡觉的绿色小床。

远远望去,一片片又肥又大的荷叶堆满了整个池塘,一直堆到了天边;而那一朵朵将开未开、含苞欲放的荷花,则像在荷叶这一个个圆圆的绿色舞台上嬉戏、歌舞的身着粉红色连衣裙的小姑娘……这种美妙的意境从童年起就深深镶嵌在了我的记忆里。

②然而,后来让我更加喜爱荷花并对其产生深深敬意的,还有另一种原因。

③有一些花,如桃花、紫荆花等等,花开了,却没有一片叶,等绿叶一一长出、伸出一只只绿色的小手时,花已经凋谢了;有一些花,绿叶长出来时却看不到花,等到花开始怒放时,叶或已不那么鲜亮浓绿,或已枯萎或已落在地上化作了泥土,或虽还在但已被花挡在身后或隐没于花下,或人们只注意欣赏花而早已忘了叶……虽然有“红花虽好,还得绿叶扶持”这话,但记着的人并不是很多。

唯独荷花,花离不开叶,叶也离不开花,花与叶总是相依相伴、携手与共。

④你看,在碧波荡漾的水面上,千万荷叶多像一块块溢青流翠的绿毯铺满整个水面,仿佛溢满了绿色的生命,远远望去又似朵朵绿色的云,荷花恰如点点红霞点缀其间,与荷叶相映成趣。

“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”。

花的清香,离不开叶的挺秀。

亭亭玉立的荷花,只有配上碧绿清圆的荷叶,才能更显出婀娜多姿;如果只有荷花,而没有硕大翠绿的荷叶,那荷花的美便会大大减弱。

若没有叶的扶持,荷花很难在水面上绽放;若掐断荷花,水就会从被折断的茎里倒灌,致使根部腐烂,叶自然也会死亡。

⑤自古以来,荷花与荷叶都是密不可分的:

有叶才有花,有花才有叶,叶肥花才美,叶亮花才鲜,叶绿花才红,花红叶才艳。

叶气味芬芳,花清香袭人;叶有卷有舒,花有开有合。

水摇荷叶动,露滴荷叶响,风吻荷花香。

“十分荷叶五分花”,叶有多绿花有多红,花有多艳叶有多美。

荷花与荷叶一生相互交融,相配得是那样和谐、完美、自然,如情侣般相依相随,你若只想欣赏荷花而抛开荷叶那也是很难办到的。

难怪人们又称荷花为“绿荷”——绿叶之荷,因为花与叶早已是浑然一体、难以分割。

花乃叶,叶为花,花中有叶,叶里有花,仿佛大自然的天作之合。

⑥而更难能可贵的是,荷花与荷叶不但相依相伴、难舍难分,竟然还盛衰与共、生死相随:

无叶花不开,无花叶不在;花败叶也败,叶残花也衰。

晚唐诗人李商隐曾写过一首《赠荷花》的诗,正是描写了这种情景——世间花叶不相伦,花入金盆叶作尘。

唯有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。

此花此叶长相映,翠减红衰愁杀人。

⑦我承认朱自清笔下的荷花无疑是世间最美的荷花,散发着一股浓郁的荷的清香,然而我认为美中不足的是,他只是写出了荷花的外表,并没有写出荷花的内心。

而李商隐笔下的荷花则更让我感动,因为他诗句里流淌着更多的是荷的不大为人所知的真情,是荷花与荷叶生死相伴的灵魂。

⑧我以前只知道荷花清纯无瑕、洁身自好、傲然挺立,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,被称作“君子花”,从未想到过她与荷叶之间竟还有着如此一场纯真动人的“生死恋”。

⑨“此花此叶长相映,翠减红衰愁杀人”。

一天,我来到荷塘,望见满塘的荷叶没有以前那么鲜绿了,荷花也没有过去那么鲜红了,荷花似在伤心地哭,泪珠一滴滴落在了荷叶上,仿佛在说,叶要离去了,我还有心盛开吗?

⑩我久久凝望着这满塘的荷花,似乎触摸到了花与叶的生命在轻轻颤动,纵使它是无语无声不会表达的小小植物,可我似乎看到一个个纯真晶莹的人世间最美的汉字早已溢满了整个池塘……

花叶犹如此,人何以堪?

9.下列对文章内容的理解和分析,最恰当的两项是(5分)

A.“我”从童年时代起就感受到了荷花与荷叶的美,对这种美有了更深的理解,荷花与荷叶可谓“翠减红衰愁杀人”。

B.“我”认为朱自清只是写出了世间最美的荷花的外表,并没有写出荷花的内心,这是朱自清散文《荷塘月色》的美中不足。

C.荷花清纯无瑕、洁身自好、傲然挺立的特点是“我”早就知道的,但荷花与荷叶生死相伴的灵魂却是“我”以前不相信的。

D.从文中作者对荷花与荷叶的赞美中,可以推断出“一个个纯真晶莹的人世间最美的汉字”这句话中的“汉字”应是“爱”。

E.荷花与荷叶的关系足以让人动容,无声无语的小植物尚能做到这一点,有血有肉的人类一定会做得比荷花与荷叶更好。

10.作者对荷花情有独钟的原因有哪些?

试结合文本概述。

(6分)

11.“此花此叶长相映”在全文多次出现,每次出现的作用是什么?

请简要说明。

(6分)

12.作者在文中综合使用了多种修辞方法,请举例并简要赏析。

(8分)

【答案】

9.BD

10.①童年记忆里荷叶与荷花构成的美妙意境令作者难忘。

②荷花荷叶独具的密不可分的特点令作者产生敬意。

③荷花与荷叶生死相伴的灵魂令作者更觉难能可贵。

(每点2分,意思对即可。

)

11.①第一次出现是本文题目,起到了总领全文的作用。

②第二次出现在文章的第⑥段,引用李商隐的诗句,写出了荷花与荷叶相映相随的情景,引发读者对荷叶形态特点的联想。

③第三次出现在文章的第⑨段,承上启下,呼应前文引用的诗句,再次突显了荷花花叶生死相依的特点,抒发了作者观荷的感慨。

(每点2分,意思对即可。

)

12.比喻、拟人:

如“那荷叶可真大啊,简直就像让荷花睡觉的绿色小床。

”生动形象地写出荷叶大而可依赖的特点,为荷花提供了生长的最佳环境。

排比:

如“有一些花,绿叶长出来时却看不到花,等到花开始怒放时,叶或已不那么鲜亮浓绿,或已枯萎或已落在地上化作了泥土,或虽还在但已被花挡在身后或隐没于花下,或人们只注意欣赏花而早已忘了叶……”。

一系列排比细致地描绘了各种绿叶早长,花放时却已隐没的情景,流露出作者的遗憾。

对比:

如荷花与桃花、紫荆花等进行对比,突出了荷花的花与叶相依相伴、携手与共的特点,表现了作者对荷花的敬意。

引用:

如第⑥⑨段引用李商隐的诗句,描绘了荷花与荷叶盛衰与共、生死相随的情景,引发读者对荷花花叶形态特点的联想,赞美了荷花与荷叶生死相伴的灵魂。

(答出其中两点,并结合文本做简要赏析,即可给满分。

)

【解析】

9.

试题分析:

A对荷花与荷叶的美有了更深的理解是后来发生的;C不给分,无中生有,文中并没有写出“我”以前不相信荷花与荷叶生死相伴的灵魂;E不给分,分析不当,“有血有肉的人类一定会做得比荷花与荷叶更好”曲解文意。

考点:

赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。

能力层级为鉴赏评价D。

10.

试题分析:

根据②段“然而,后来让我更加喜爱荷花并对其产生深深敬意的,还有另一种原因”可知,第1段可以概括出一点。

②----⑤“自古以来,荷花与荷叶都是密不可分的:

有叶才有花,有花才有叶,叶肥花才美,叶亮花才鲜,叶绿花才红,花红叶才艳”。

⑥而更难能可贵的是,荷花与荷叶不但相依相伴、难舍难分,竟然还盛衰与共、生死相随:

无叶花不开,无花叶不在;花败叶也败,叶残花也衰。

由此概括出三条。

考点:

分析作品结构。

能力层级为分析综合C。

11.

试题分析:

文中三次出现,题目第一次出现,起到了总领全文的作用。

第⑥段,晚唐诗人李商隐曾写过一首《赠荷花》的诗,正是描写了这种情景——世间花叶不相伦,花入金盆叶作尘。

“此花此叶长相映,翠减红衰愁杀人”,引起读者的想象。

第⑨段,承上启下,和上文的李商隐《赠荷花》的诗相呼应,也由此抒发作者对荷花及荷叶生死相依的无限感慨。

考点:

体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。

能力层级为鉴赏评价D。

12.

试题分析:

本题侧重考查修辞手法的运用。

文中运用多种修辞手法,答题时先举例,再分析其效果。

切忌只举例而不分析。

如,比喻、拟人:

“那荷叶可真大啊,简直就像让荷花睡觉的绿色小床。

”(第一步)生动形象地写出荷叶大而可依赖的特点,为荷花提供了生长的最佳环境。

(第二步)。

考点:

分析作品主要表现手法。

能力层级为分析综合C。

第Ⅱ卷表达题

五、语言文字运用(19分)

13.下列各句中,加点的成语使用不正确的一项是(3分)

A.在一个风和日丽的下午,高等科楼上大教堂里坐满了听众,随后走进了一位短小精悍秃头顶宽下巴的人。

B.听见包弟尖声吠叫,我就魂飞魄散,害怕这种叫声会把抄“四旧”的红卫兵引到我家里来。

C.斗争是马克思的生命要素。

很少有人像他那样满腔热情、坚忍不拔和卓有成效地进行斗争。

D.有人希望,黑人只要撒撒气就会满足;如果国家安之若素,毫无反应,这些人必会大失所望的。

【答案】B

【解析】

试题分析:

B魂飞魄散:

吓得连魂魄都离开人体飞散了。

形容惊恐万分,极端害怕。

应改为“胆战心惊”A见教材《记梁任公先生的一次演讲》,“短小精悍”形容人身躯短小,精明强悍。

也形容文章或发言简短而有力。

含褒义。

C坚忍不拔:

形容信念坚定,意志顽强,不可动摇。

见教材《在马克思墓前的讲话》;D安之若素:

表示对反常现象或不顺利的情况视若平常,毫不在意。

见教材《我有一个梦想》。

考点:

正确使用词语(包括熟语)。

能力层级为表达运用E。

14.下列各句中,没有语病的一句是(3分)

A.极端天气在近几年频发,原因之一是因为我们过分注重发展经济而忽视保护环境,从而导致生活的环境遭到前所未有的破坏。

B.“丝绸之路经济带”横跨亚、非、欧三大洲,其形成与繁荣与否必将深刻影响世界政治、经济格局,促进全球的和平与发展。

C.在钓鱼岛问题上,中国政府一直奉行尽量和平谈判,但不放弃武力保护的主张,表现出了对历史遗留问题有理有利有节的策略。

D.中国新一届政府成立后,加大了惩治腐败的力度,查处了一批位高权重的腐败分子,这表明中国的事情完全可以在中国解决。

【答案】D

【解析】

试题分析:

此类题要注意培养语感,熟悉常见病句的设错方式。

A句式杂糅。

“原因之一是因为”杂糅,可删去“因为”。

;B两面失衡,“与否”两面与“促进”一面不符;C搭配不当,“奉行……主张”不能搭配,“奉行”应改为“主张”。

考点:

辨析并修改病句。

能力层级为表达运用E。

15.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一组是(3分)

①楹,就是建筑物的柱子。

②对联是独立于诗词曲赋等之外的一种传统文学样式。

③对联,也叫楹联、楹帖、对子等。

④题在两根对称的柱子上的文字就叫楹联。

⑤形成于唐宋,盛行于明清,可谓源远流长。

⑥对联由骈文和律诗的形式演变而成,

A.②③⑤①④⑥B.③⑤①④②⑥

C.③①④②⑥⑤D.②①③④⑤⑥

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题出自必修一教材梳理探究《奇妙的对联》。

解题时首先应浏览所给的语段和句子,把握中心意思,再看所给的小句子,借助关联词、指代词等把握句和句之间的关系。

文段的中心话题是对联,所以③是首句。

排除AD.①④紧承③,解释楹联的内涵。

⑤是结句,说明对联的形成及盛行时代。

考点:

语言表达简明、连贯、得体,准确、鲜明、生动。

能力层级为表达运用E。

16.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过15个字。

(4分)

有亲缘关系的民族,①。

比如语言学界一般认为汉藏语系有亲缘关系,②,除了汉语和藏语,还包括缅语、苗语等一系列亲属语言。

看来,在中国境内的不同民族,很多在远古时代就是一家人。

而在古代的不同民族,现在很多又融为一体了。

有分有合,是民族史上的普遍现象。

【答案】①在语言方面一定有相通之处②在这个语系中(每句2分,意思对即可。

)

【解析】

试题分析:

本题出自必修二教材梳理探究《姓氏源流与文化寻根》。

解答这类题目的关键在于,要反复研读横线前后的句子,辨明前后内容之间的关系,借助这种关系以及前后句的内容和形式来确定横线句子的内容和形式。

①此句是总括句,根据下文举例可知,此处写“在语言方面一定有相通之处”。

②根据上下