《黄帝内经》考试重点名词解释论述题.docx

《《黄帝内经》考试重点名词解释论述题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《黄帝内经》考试重点名词解释论述题.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

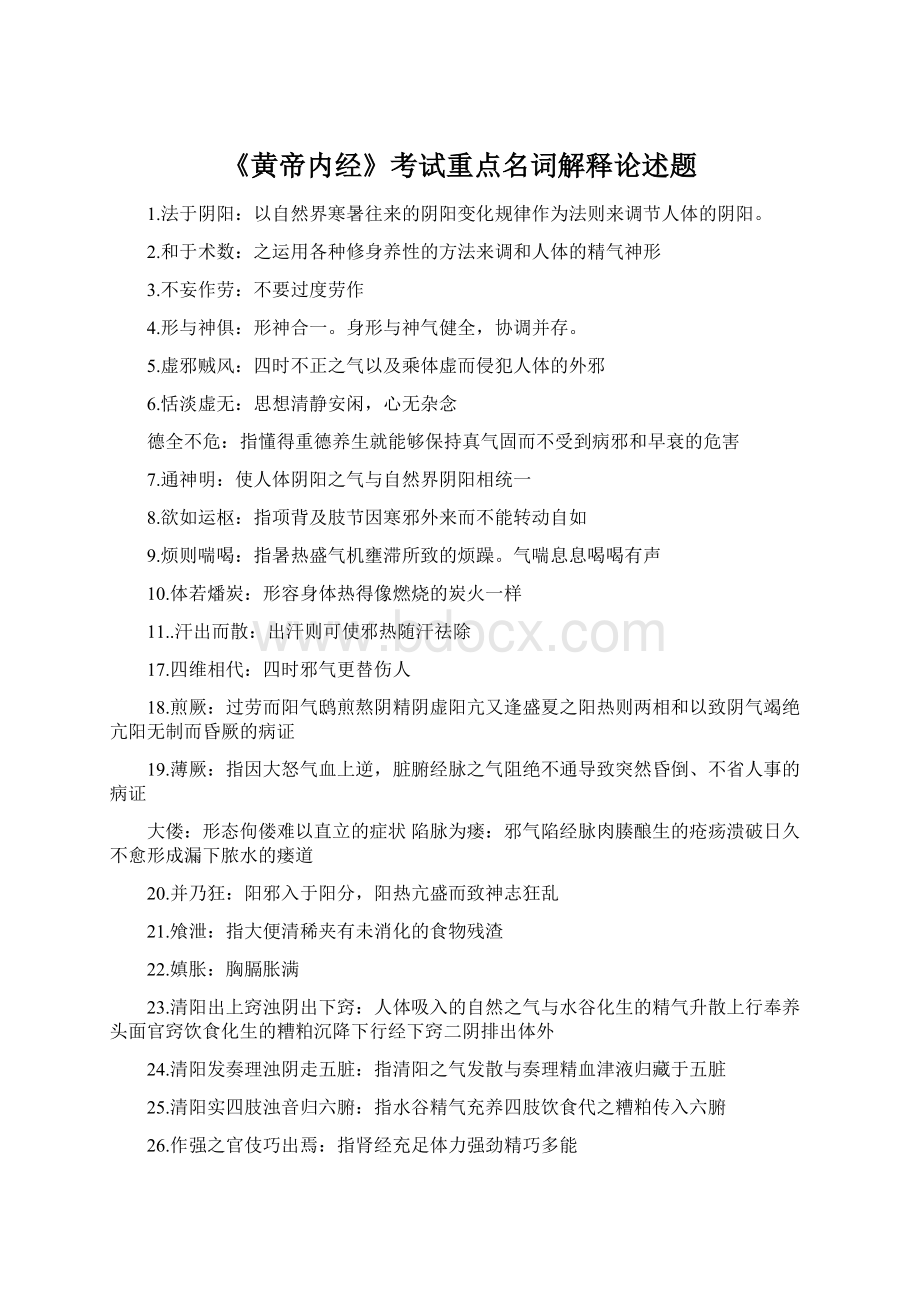

《黄帝内经》考试重点名词解释论述题

1.法于阴阳:

以自然界寒暑往来的阴阳变化规律作为法则来调节人体的阴阳。

2.和于术数:

之运用各种修身养性的方法来调和人体的精气神形

3.不妄作劳:

不要过度劳作

4.形与神俱:

形神合一。

身形与神气健全,协调并存。

5.虚邪贼风:

四时不正之气以及乘体虚而侵犯人体的外邪

6.恬淡虚无:

思想清静安闲,心无杂念

德全不危:

指懂得重德养生就能够保持真气固而不受到病邪和早衰的危害

7.通神明:

使人体阴阳之气与自然界阴阳相统一

8.欲如运枢:

指项背及肢节因寒邪外来而不能转动自如

9.烦则喘喝:

指暑热盛气机壅滞所致的烦躁。

气喘息息喝喝有声

10.体若燔炭:

形容身体热得像燃烧的炭火一样

11..汗出而散:

出汗则可使邪热随汗祛除

17.四维相代:

四时邪气更替伤人

18.煎厥:

过劳而阳气鸱煎熬阴精阴虚阳亢又逢盛夏之阳热则两相和以致阴气竭绝亢阳无制而昏厥的病证

19.薄厥:

指因大怒气血上逆,脏腑经脉之气阻绝不通导致突然昏倒、不省人事的病证

大偻:

形态佝偻难以直立的症状陷脉为瘘:

邪气陷经脉肉腠酿生的疮疡溃破日久不愈形成漏下脓水的瘘道

20.并乃狂:

阳邪入于阳分,阳热亢盛而致神志狂乱

21.飧泄:

指大便清稀夹有未消化的食物残渣

22.嫃胀:

胸膈胀满

23.清阳出上窍浊阴出下窍:

人体吸入的自然之气与水谷化生的精气升散上行奉养头面官窍饮食化生的糟粕沉降下行经下窍二阴排出体外

24.清阳发奏理浊阴走五脏:

指清阳之气发散与奏理精血津液归藏于五脏

25.清阳实四肢浊音归六腑:

指水谷精气充养四肢饮食代之糟粕传入六腑

26.作强之官伎巧出焉:

指肾经充足体力强劲精巧多能

27.藏象:

藏是藏于人体的脏腑组织器官包括五脏六腑象是脏功能活动映于外的征象及脏腑的实质形象。

藏象两者的关系是藏决定象。

藏在但在体表有其特定相应的象。

28.阳道实,阴道虚:

六腑属阳,阳病的规律是多外感多实证;五脏属阴,阴病的规律是多伤多虚证,道,规律。

29.阴阳交:

指阳热之邪入于阴分交接不解,阴精被夺,阴不制阳而阳邪亢胜的一种危重病候

30.行痹:

风邪偏胜引发的以肢体疼痛游走无定处为特点的痹症

31.痛痹:

寒邪偏盛引发的以肢体剧烈疼痛为特点的痹症

32.著痹:

湿邪偏盛引发的以肢体沉重疼痛固定不移或麻木不仁为特点的痹症

33.清者为营,浊者为卫:

清浊指气的性能。

水谷精微中之清气清纯柔和其性柔顺故为营水谷精微中之悍气剽悍滑利其性刚悍故为卫

34.太阴主太阳主外:

手太阴主营气循行足太阳主卫气循行营气循行始于手太阴而复会于手太阴卫气循行始于足太阳而复会于足太阳

1.养生的原则和方法:

原则:

顺应外界四时气候的阴阳变化规律养成良好的生活习惯和作息规律方法:

①法于阴阳顺应四时调养身心②和于术数锻炼身体保精养神③食饮有节五味和调滋养气血④起居有常按时作息睡眠充足怡养神气⑤不妄作劳劳逸结合保养形气

2.肾精与五脏六腑之精相互为用。

肾者主水受五脏六腑之精而藏之故五脏盛乃能泻。

肾精与五脏六腑之精优先后天相辅相成的密切关系。

肾主藏的先天之精是人体生殖功能及形体盛衰变化的根本因素是五脏六腑功能活动之本,但肾之先天之精在生命活动过程中需要五脏六腑后天功能活动生化之精予以培育方能源泉不断肾精与五脏六腑之精相互依赖相互为用。

补后天以实先天补先天以养后天治疗原则来源于此。

3.人体阳气的作用:

①气化温阳作用人之阳气温养脏腑经脉,化生和温运精气血津液维持机体的正常功能活动②卫外御邪功能央企具有固护肌表抗御外邪的作用阳因而上卫外者也

阳气病理的七个方面:

阳亢阴竭导致煎厥阳气上逆导致薄厥阳气偏阻导致偏枯阳气阻遏导致痤痱查皮阳热蓄积导致疔疮阳虚邪恋诸病丛生人体阳气蓄积所致病证

4.治病必求于本:

诊治疾病必须要推求阴阳的盛衰。

①人有脏腑经络气血又分表里上下外这些皆统属于阴阳畴而有阴阳之分②在病因上外感六淫伤七情也有阴阳之别③在诊断上中医的四诊八纲首先辨别阴阳④从病机上,人体疾病的形成不外乎阴阳的偏盛偏衰⑤从治疗上看药物的升降气味用针的补泻左右等皆不出阴阳之要疾病发生的本质就是人体阴阳是去了相对协调的关系因此在治疗上必须从阴阳入手

5.外感邪气的致病特点。

风胜则动热胜则肿燥胜则干寒胜则浮湿盛则濡泻

6.阴在阳之守也,阳在外,阴之使也。

阴阳双方相互为用相辅相成的关系。

人体阴精是阳气的物质基础。

阴精不断化气以充实体表的阳气成为阳气的物质基础而体表的阳气有固密阴精的作用使阴精守而不妄泄。

是对人体生命活动规律的高度概括

7.外感邪气的发病特点。

发病迅速由表及里由浅入深。

8.善诊者,察色按脉,先别阴阳。

以阴阳作为临床诊治疾病的纲领因此在诊察疾病时通过察色按脉问所苦视喘息听音声等,以阴阳为纲诊断疾病既可把我病情又抓住疾病的本质。

9.魄门亦为五脏使,水谷不得久藏:

揭示了魄门与五脏之间的密切关系。

魄门的启闭要依赖于心神的主宰肝气的调达脾气的升提肺气的宣降肾气的固摄方能不失其常度。

魄门功能正常又能协调脏的升降之机

10.脏腑藏泻理论的运用:

脏腑藏泻理论为临床辨治脏腑疾病提供了依据脏病多精气不足的虚证腑病多传导迟滞的实证。

脏病多用补发腑病多用泻法。

11.水肿的治则治法。

总治则:

平治于权衡去宛莝具体治法:

①开鬼门洁净府即发汗利小便以祛除水邪②缪刺其处即用针刺之法使经络疏通以祛除水邪③微动四极即轻微活动四肢以疏调气血振奋阳气④温衣即添衣保暖以保护阳气有利于消散水饮之邪体现了扶正祛邪的思想

12.诊法常以平旦。

平旦阳气由阴从阳,人刚醒寤尚未劳作阴气未动阳气未散人体处于相对稳定状态未受到疾病以外因素的干扰此时诊脉能真实地反映脏腑经络气血盛衰状态。

诊病时应排除非疾病因素对病人的影响以获取准确的病情资料有利于对疾病作出正确诊断、

13.脉以胃气为本。

脉气源于胃气脉气依赖于胃气的供养胃气充足则脏腑气血旺盛在脉象上则反映出有胃气的脉象反之胃气衰败则脏腑气血虚衰甚至竭绝脉象则显见藏真之气独现的真脏脉。

14.五实证五虚证的转机。

若身汗得后利则提示表实已解里实已除故病可好转。

五虚证预后转机之关键在于脾胃功能复原化源充足外在表现即浆粥入胃泄注止实证治疗当以发汗攻下为主以驱邪外出虚证的治疗当以补益五脏精气为主尤其要重视健脾益胃培补后天。

15.阳道实,阴道虚。

是阴阳学说的一个重要观点,以自然界而言,凡事物居于阳者具有刚悍充实向外的特点凡事物居于阴者具有柔弱不足向的特点。

外感邪气伤阳分传于阳腑故阳经阳腑之病多热多实伤七情、饮食劳倦先伤阴分,病发于,脏气受损,故阴经脏之病,多寒多虚。

以脾胃言之,脾为阴藏,其病多虚;胃腑为阳其病多实。

阳明胃经之病津液易伤病多从燥化热化故以实证为多见

16.不同性质邪气损伤人体不同部位。

伤于风者上先受之伤于湿者下先受之风为阳邪其性轻扬风邪伤害人体,往往上部先受到侵袭

17.脾病而四肢不用。

由于脾胃经脉表里关系密切故脾胃在病理上相互影响。

脾病指脾的运化功能失常不能为胃行其津液,不能将通过胃腐熟消化而产生的水谷精气传输至四肢。

以致四肢失于充养日久痿而不用

18.外感热病的预后取决于正邪盛衰。

外感热病的预后取决于人体正邪盛衰,若寒束体表,正气强邪气盛,邪正交争,热甚而正未衰,预后良好故热虽甚不死若两感于寒表里两经同病病邪传伤及脏腑气血邪盛正衰则预后较差

19.五脏六腑皆令人咳,非独肺也发病学说。

从整体观触发,揭示了咳虽为肺的病变但其他脏腑功能失常,也可影响到肺而发生咳嗽。

因为肺主气,受百脉朝会,故五脏六腑功能失调均可影响到肺,致肺失宣降肺气上逆而发生咳嗽。

如脾虚生痰肝火上冲。

咳不离乎肺然不止于肺。

20.咳的病因病机。

①外有风寒所伤:

因肺与皮毛相合故风寒之邪袭表从其合而伤于肺使肺失宣降而致咳②有寒饮停聚:

手太阴肺经起于中焦还循胃口上膈属肺寒凉饮食入胃导致中焦寒寒气循手太阴肺经上入于肺中,导致肺寒肺为娇脏不耐寒热外寒邪并聚于肺,则导致肺失宣降肺气上逆发生咳嗽

21.皆聚于胃关于肺的理论观点。

原文指出咳虽与五脏六腑相关但与肺胃关系最为密切。

外邪伤人或从皮毛而入舍其合或从口鼻直接伤肺致使肺失宣降而咳。

若久咳不已,影响三焦气机,水液聚,积多成痰称饮而聚于胃,上逆犯肺则咳多涕唾面浮肿而气逆

22.营卫之气与痹症的关系。

营卫之气由水谷所化营气精专而柔顺能入脉中循脉上下灌注五脏六腑濡养全身卫气剽悍滑利不能入于脉中行于皮肤分肉之间温煦肓膜布散于胸膜故营卫失常则奏理皮肤疏松静脉涩滞脏腑组织失于濡养温煦若此时感受风寒湿邪侵袭则发尾痹症。

痹症的发生既有风寒湿邪侵袭也有营卫气血失调。

23.“病机十九条”的基本容

五脏病机 “诸风掉眩,皆属于肝”。

凡由风邪引起的肢体震颤、头晕目眩之证,都与肝脏有关。

因肝为风木,主疏泄、藏血,一旦气机失调,就会导致风病发生。

风有虚实之分:

虚则肝阴亏虚,头目失养而致头晕目眩,肝血不足,血虚生风而致手足颤动;实则肝郁化火,神魂失藏而致头痛目赤,热极生风,筋脉失养而致手足抽搐。

“诸寒收引,皆属于肾”。

凡由寒邪引起的形体拘急、关节屈伸不利之证,都与肾脏有关。

因肾为水火之宅,寓藏元阴元阳,一旦阴阳失调,多会导致寒病发生。

寒有外之分:

外则侵袭人体,营卫凝滞而致形体拘挛;则命门火衰,筋骨失养而致关节屈伸不利。

“诸气月贲郁,皆属于肺”。

凡由气机不畅引起的咳嗽喘逆、胸部痞闷之证,都与肺脏有关。

因肺主一身之气,一旦气机失调,就会导致气病的发生。

气有虚实之分:

虚则肺失清肃,宣散无力而致咳嗽喘逆;实则寒邪袭肺,郁久化热而致胸部痞闷。

“诸湿肿满,皆属于脾”。

凡由湿邪引起的水湿停滞、浮肿胀满之证,都与脾脏有关。

因脾主运化,一旦水湿停留,就会导致湿病的发生。

湿有外之分:

外则寒邪困脾,水湿四溢而致肌肤浮肿;则脾阳不足,痰饮聚腹而致中焦胀满。

“诸痛痒疮,皆属于心”。

凡由热邪引起的皮肤疮疡、红肿发痒之证,都与心脏有关。

因心主火,火亢则血热,热邪与血相搏而致皮肤疮疡。

热甚则疮痛,热微则疮痒;实热则局部痛重且胀,虚热则局部痒而不痛。

上下病机 “诸痿喘呕,皆属于上”。

凡出现肢体枯痿、气喘发呕之证,都与上焦有关。

痿分皮、肉、脉、筋、骨五种,分属五脏。

此处当指肺热叶焦而致的肺痿,以及阳明脉虚血少、宗筋失养而致的肢体枯痿。

喘有虚实之分:

虚有肾阳虚衰,肾不纳气,实由邪壅于肺,失于宣肃,皆可致咳喘上气;呕由寒滞中焦,胃气上逆而致呕吐或咳呕并作。

“诸厥固泄,皆属于下”。

凡出现四肢厥冷、二便失常之证,都与下焦有关。

厥指阴阳之气不相顺接,轻则四肢发凉,重则昏不知人,有寒、热、煎、薄、大厥之别;固指小便不通或大便秘结;泄则小便失禁或大便泄泻。

尽管病因有多种,但均与下焦关系密切。

六淫病机 “诸热瞀瘛,皆属于火”;“诸禁鼓慄,如丧神守,皆属于火”;“诸逆冲上,皆属于火”;“诸躁狂越,皆属于火”;“诸病胕肿,疼酸惊骇,皆属于火” 。

本篇属火者多达5条。

凡出现神志昏蒙、抽搐痉挛,口噤鼓颔、战慄失神,气逆咳喘、呕吐上冲,烦躁狂妄、精神失常,下肢浮肿、疼酸惊惕之证,都与火邪有关。

由于邪热亢盛,逆传心包,扰乱神明而致神昏;肝血不足,筋脉失濡而致抽搐;邪热扰,心神不宁而致口噤战慄;热灼肺金,肺失肃降而致咳喘上逆;肝火横逆,胃气上逆而致呕吐上冲;热扰神明,痰火蒙窍而致烦躁狂妄;热入血分,络脉不通而致肢肿疼酸等。

虽表现症状较多,但皆由热邪化火所致,故有“火为热之极”之说。

“诸腹胀大,皆属于热”;“诸病有声,鼓之如鼓,皆属于热”;“诸转反戾,水液浑浊,皆属于热”;“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热”。

属热邪次之,共有4条。

凡出现腹部胀满、大而拒按,胀满如鼓、肠鸣有声,转筋反、小便浑浊,呕吐泛酸、急泄下坠之证,都与热邪有关。

由于脾胃损伤,肝气横逆而致腹胀且大;湿热壅滞,气机不畅而致腹胀如鼓,肠鸣辘辘;邪热炽盛,筋脉失养而致转筋反,热灼阴液而致尿液浑浊;肝气犯胃,胃气上逆而致呕吐泛酸,湿热下注而致急泄下坠等。

总之热邪之病大多急重,属于实证,当予明辨。

“诸痉项强,皆属于湿”。

凡出现痉证项强、角弓反之证,都与湿邪有关。

因湿为阴邪,侵袭人体,阳气被遏,四肢失温而致痉证发生。

“诸暴强直,皆属于风”。

凡突然发生筋脉挛急、项背强直之证,都与风邪有关。

因风性善动,亦有外之风,此处当指风。

由于肝肾阴虚,筋脉失养,里热炽盛,引动肝风而致项背强直发生。

“诸病水液,澄澈清冷,皆属于寒”。

凡人体排出的水液,如涕泪、唾液、呕吐物、小便、稀溏便等,呈现清稀透明、淡白冷凉之象,都与寒邪有关。

因寒性凝滞,易伤阳气而生清冷收缩,亦有外之分,此处多指寒。

由于脾阳不足,命门火衰而致唾液较多,恶心呕吐,小便清冷,五更泄泻。

也有外感寒邪而致喷嚏流泪,或寒疽而脓液清稀等。

24.夺血者无汗夺汗者无血:

血与汗同源两者关系密切汗乃津液所化血由营气所生两者均来源于水谷精微而津液有是血液的重要成分故两者同源。

在病机上血与汗两者相互影响若汗出太多必然伤津使化血无源而血少而失血之人必伤津液津液亏损使汗出无源而少汗在治疗上对失血和血虚患者不能妄夺其汗对于脱汗者也不宜用动血之品或针刺放血等疗法。

25.旦慧昼安夕加夜甚的变化规律:

朝则正气始盛邪气始衰故病情减轻日中正气旺盛正气盛则能胜邪气故病情相对稳定夕则正气渐衰正气衰则邪气渐胜故病情加重夜半则阳气潜伏于邪气独盛于身故病情严重体现了中医学天人相应的整体医学思想

岐伯对曰:

上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

夫上古圣人之教下也,皆谓之,虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神守,病安从来。

是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖不惧于物,故合于道,所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

帝曰:

人年老而无子者,材力尽邪?

将天数然也?

岐伯曰:

女子七岁,肾气盛,齿更发长。

二七,而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

三七,肾气平均,故真牙生而长极。

四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。

六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。

七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更。

二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。

三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。

四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。

五八,肾气衰,发堕齿槁。

六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白。

七八,肝气衰,筋不能动。

八八,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极,则齿发去。

肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛,乃能泻。

今五脏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。

帝曰:

有其年已老而有子者何也?

岐伯曰:

此其天寿过度,气脉常通,而肾气有余也。

此虽有子,男不过尽八八,女不过尽七七,而天地之精气皆竭矣。

帝曰:

夫道者年皆百岁,能有子乎?

岐伯曰:

夫道者能却老而全形,身年虽寿,能生子也。

阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰。

故天运当以日光明。

是故阳因而上,卫外者也。

因于寒,欲如运枢,起居如惊,神气乃浮。

因于暑,汗,烦则喘喝,静则多言,体若燔炭,汗出而散。

因于湿,首如裹,湿热不攘,大筋緛短,小筋驰长。

緛短为拘,驰长为痿。

因于气,为肿,四维相代,阳气乃竭。

阳气者,烦劳则,精绝,辟积于夏,使人煎厥;目盲不可以视,耳闭不可以听,溃溃乎若坏都,汨汨乎不可止。

阳气者,大怒则形气绝而血菀于上,使人薄厥。

有伤于筋,纵,其若不容。

汗出偏沮,使人偏枯。

汗出见湿,乃生痤疿。

高梁之变,足生大丁,受如持虚。

劳汗当风,寒薄为皶,郁乃痤。

阳气者,精则养神,柔则养筋。

开阖不得,寒气从之,乃生大偻。

陷脉为瘘,留连肉腠,俞气化薄,传为善畏,及为惊骇。

营气不从,逆于肉理,乃生痈肿。

魄汗未尽,形弱而气烁,穴俞以闭,发为风疟。

故风者,百病之始也,清静则肉腠闭拒,虽有大风苛毒,弗之能害,此因时之序也。

故病久则传化,上下不并,良医弗为。

故阳畜积病死,而阳气当隔。

隔者当泻,不亟正治,粗乃败之。

故阳气者,一日而主外。

平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。

是故暮而收拒,无扰筋骨,无见雾露,反此三时,形乃困薄。

岐伯曰:

阴者,藏精而起亟也,阳者,卫外而为固也。

阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂。

阳不胜其阴,则五脏气争,九窍不通。

是以圣人阴阳,筋脉和同,骨髓坚固,气血皆从。

如是则外调和,邪不能害,耳目聪明,气立如故。

凡阴阳之要,阳密乃固,两者不和,若春无秋,若冬无夏。

因而和之,是谓圣度。

故阳强不能密,阴气乃绝;阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。

黄帝曰:

阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳燥,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒,寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生䐜胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

故清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五脏;清阳实四肢,浊阴归六腑。

味厚者为阴,薄为阴之阳。

气厚者为阳,薄为阳之阴。

味厚则泄,薄则通。

气薄则发泄,厚则发热。

壮火之气衰,少火之气壮。

壮火食气,气食少火。

壮火散气,少火生气

风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮,湿胜则濡泻。

冬伤于寒,春必温病;春伤于风,夏生飧泄;夏伤于暑,秋必痎疟;秋伤于湿,冬生咳嗽。

天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

故曰:

阴在,阳之守也,阳在外,阴之使也。

故邪风之至,疾如风雨,故善治者治皮毛,其次治肌肤,其次治筋脉,其次治六腑,其次治五脏。

治五脏者,半死半生也。

故天之邪气,感则害人五脏;水谷之寒热,感则害于六腑;地之湿气,感则害皮肉筋脉。

故善用针者,从阴引阳,从阳引阴,以右治左,以左治右,以我知彼,以表知里,以观过与不及之理,见微得过,用之不殆。

善诊者,察色按脉,先别阴阳,审清浊而知部分;视喘息,听音声,而知所苦;观权衡规矩,而知病所主;按尺寸,观浮沉滑涩,而知病所生。

以治无过,以诊则不失矣。

其高者,因而越之;其下者,引而竭之;中满者,泻之于。

其有邪者,渍形以为汗;其在皮者,汗而发之;其栗悍者,按而收之,其实者,散而泻之。

悉乎哉问也。

请遂言之。

心者,君主之官也,神明出焉。

肺者,相傅之官,治节出焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

胆者,中正之官,决断出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

大肠者,传道之官,变化出焉。

小肠者,受盛之官,化物出焉。

肾者,作强之官,伎巧出焉。

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

凡此十二官者,不得相失也。

心者,生之本,神之处也;其华在面,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也;其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。

肾者,主蛰,封藏之本,精之处也;其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。

肝者,罢极之本,魂之居也;其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阳中之少阳,通于春气。

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廪之本,营之居也,名曰器,能化糟粕,转味而入出者也,其华在唇四白,其充在肌,其味甘,其色黄,此至阴之类,通于土气。

凡十一脏,取决于胆也。

黄帝问曰:

余闻方士,或以脑髓为脏,或以肠胃为脏,或以为腑。

敢问更相反,皆自谓是,不知其道,愿闻其说。

岐伯对曰:

脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也。

皆脏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之府。

夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱,此五者天气之所生也,其气象天,故泻而不藏。

此受五脏浊气,名曰传化之府,此不能久留,输泻者也。

魄门亦为五脏使,水谷不得久藏。

所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

所以然者,水谷入口则胃实而肠虚,食下则肠实而胃虚。

故曰实而不满,满而不实也。

帝曰:

其有不从毫毛而生,五脏阳以竭也,津液充郭,其魄独居,孤精于,气耗于外,形不可与衣相保,此四极急而动中,是气拒于而形施于外,治之奈何?

岐伯曰:

平治于权衡,去宛莝,微动四极,温衣缪刺其处,以复其形。

开鬼门,洁净府,精以时服;五阳已布,疏涤五脏,故精自生,形自盛,骨肉相保,巨气乃平。

黄帝问曰:

诊法何如?

岐伯对曰:

诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉。

夫精明五色者,气之华也。

赤欲如白裹朱,不欲如赭;白欲如鹅羽,不欲如盐;青欲如苍璧之泽,不欲如蓝;黄欲如罗裹雄黄,不欲如黄土;黑欲如重漆色,不欲如地苍。

五色精微象见矣,其寿不久也。

夫精明者,所以视万物别白黑,审短长,以长为短,以白为黑。

如是则精衰矣

万物之外,六合之,天地之变,阴阳之应,彼春之暖,为夏之暑,彼秋之忿,为冬之怒,四变之动脉与之上下,以春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权。

是故冬至四十五日,阳气微上,阴气微下;夏至四十五日,阴气微上,阳气微下。

阴阳有时,与脉为期,期而相失,知脉所分。

分之有期,故知死时

岐伯对曰:

人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息脉五动,闰以太息,命曰平人。

平人者不病也。

常以不病调病人,医不病,故为病人平息以调之为法平人之常气禀于胃,胃者平人之常气也,人无胃气曰逆,逆者死。

黄帝曰:

余闻虚实以决死生,愿闻其情?

岐伯曰:

五实死,五虚死。

帝曰:

愿闻五实五虚?

岐伯曰:

脉盛,皮热,腹胀,前后不通,闷瞀,此谓五实。

脉细,皮寒,气少,泄利前后,饮食不入,此谓五虚。

帝曰:

其时有生者何也?

岐伯曰:

浆粥入胃,泄注止,则虚者活;身汗得后利,则实者活。

此其候也。

食气入胃,散精于肝,淫气于筋。

食气入胃,浊气归心,淫精于脉。

脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。

毛脉合精,行气于腑,腑精神明,留于四脏。

气归于权衡,权衡以平,气口成寸,以决死生。

饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。

合于四时五脏阴阳,《揆度》以为常也。

岐伯曰:

阳者,天气也,主外;阴者,地气也,主。

故阳道实,阴道虚。

故犯贼风虚邪者,阳受之;食饮不节,起居不时者,阴受之。

阳受之则入六腑,阴受之则入五脏。

入六腑则身热不时卧,上为喘呼;入五脏则瞋满闭塞,下为飧泄,久为肠澼。

故喉主天气,咽主地气。

故阳受风气,阴受湿气。

故阴气从足上行至头,而下行循臂至指端;阳气从手上行至头,而下行至足。

故曰阳病者上行极而下,阴病者下行极而上。

故伤于风者,上先受之,伤于湿者,下先受之。

帝曰:

脾病而四肢不用何也?

岐伯曰:

四肢皆禀气于胃而不得至经,必因于脾乃得禀也。

今脾病不能为胃行其津液,四肢不得禀水谷气,气日以衰,脉道不利,筋骨肌皆无气以生,故不用焉。

帝曰:

脾不主时何也?

岐伯曰:

脾者土也,治中央,常以四时长四脏,各十八日寄治,不得独主于时也。

脾脏者,常着胃土之精也。

土者,生万物而法天地,故上下至头足,不得主时也。

黄帝问曰:

今夫热病者,皆伤寒之类也,或愈或死,其死皆以六七日之间,其愈皆以十日以上者,何也?

不知其解,愿闻其故。

岐伯对曰:

巨阳者,诸阳之属也。

其脉连于风府,故为诸阳主气也。

人之伤于寒也,则为病热,热虽甚不死,其两感于寒而病者,必不免于死。

黄帝问曰:

有病温者,汗出辄复热,而脉躁疾,不为汗衰,狂言不能食,病名为何?

岐伯对曰:

病名阴阳交,交者死也。

帝曰:

愿闻其说。

岐伯曰:

人所以汗出者,皆生于谷,谷生于精,今邪气交争于骨肉而得汗者,是邪却而精胜也。

精胜则当能食而不复热;复热者邪气也,汗者精气也,今汗出而辄复热者,是邪胜也。

不能食者,精无俾也。

病而留者,其寿可立而倾也。

且夫《热论》曰:

汗出而脉尚躁盛