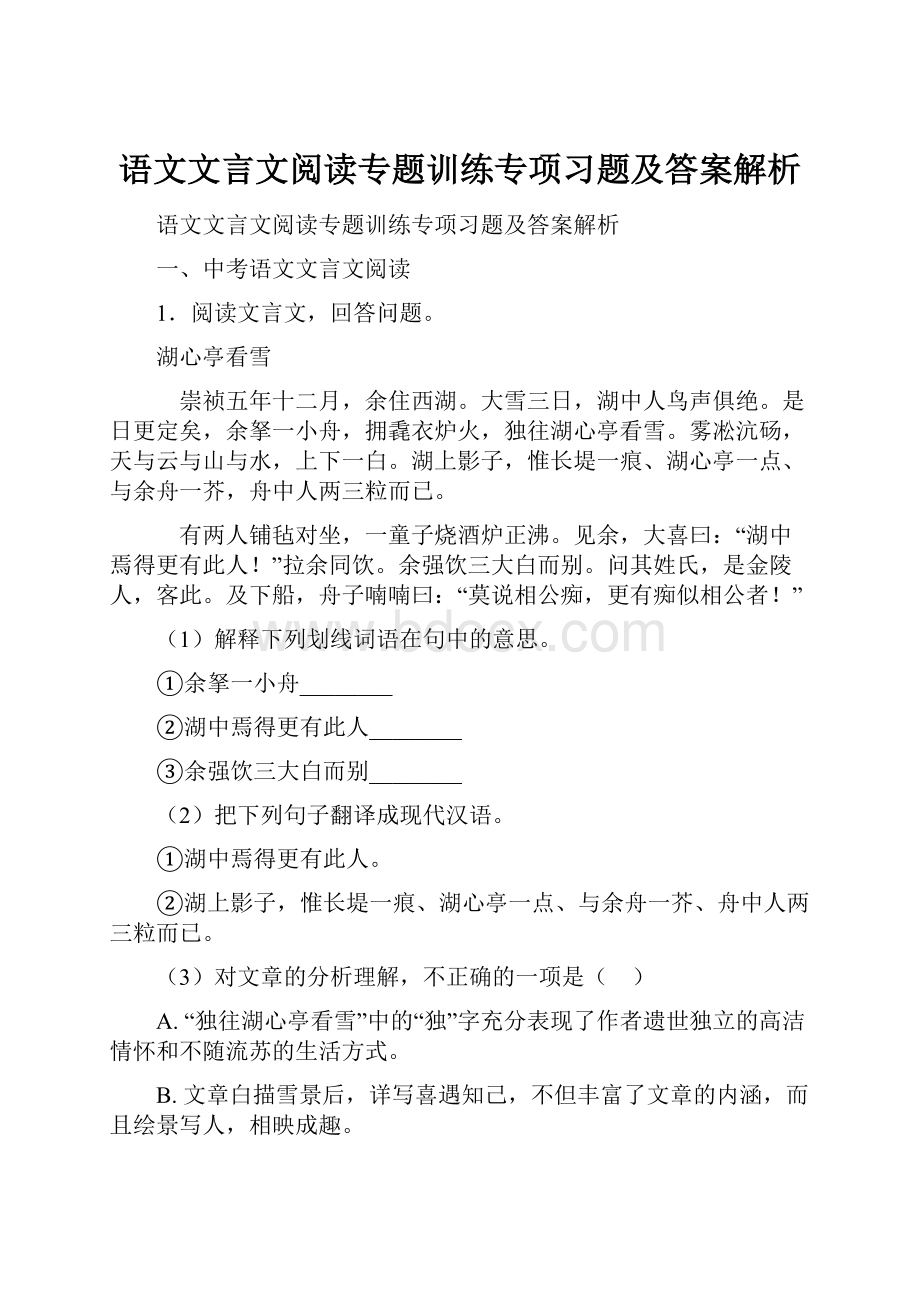

语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析.docx

《语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析

语文文言文阅读专题训练专项习题及答案解析

一、中考语文文言文阅读

1.阅读文言文,回答问题。

湖心亭看雪

崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:

“湖中焉得更有此人!

”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:

“莫说相公痴,更有痴似相公者!

”

(1)解释下列划线词语在句中的意思。

①余拏一小舟________

②湖中焉得更有此人________

③余强饮三大白而别________

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①湖中焉得更有此人。

②湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

(3)对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. “独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者遗世独立的高洁情怀和不随流苏的生活方式。

B. 文章白描雪景后,详写喜遇知己,不但丰富了文章的内涵,而且绘景写人,相映成趣。

C. 开头说“独往湖心亭看雪”,后来又写到“舟中人两三粒而已”,况且文章末尾还出现了舟子,显得前后矛盾。

D. 以舟子的喃喃之语来收束全文,画龙点睛,深化意境,包含了对“痴”字的称赏,同时以天涯遇知音的愉悦化解了心中淡淡的愁绪。

【答案】

(1)撑(船);哪;尽力

(2)①在湖上还能碰上您这样有闲情雅致的人呢?

②湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓和我的一叶小舟,舟中的两散粒人影罢了。

(3)C

【解析】【分析】

(1)第一句话的大意是我撑着一叶小舟。

故“拏”的意思是撑(船)。

第二句话的大意是想不到在湖中还会有您这样的人!

故“焉”的意思是哪。

第三句话的大意是我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。

故“强”的意思是尽力。

(2)第一句的重难点词语有:

焉,哪;更,还。

第二句的重难点词语有:

惟,只;痕,痕迹。

(3)C项,前后说法不矛盾。

在作者看来,芸芸众人不可为伍,比如舟子,虽然存在却如不在,反映了张岱文人雅士的孤傲性格。

故选C。

故答案为:

⑴撑(船);哪;尽力

⑵①在湖上还能碰上您这样有闲情雅致的人呢?

②湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓和我的一叶小舟,舟中的两散粒人影罢了。

⑶C

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查文章内容的理解和辨析能力。

考生要读懂文章,理解文章的内容,对选项逐项审读,仔细辨析,判断正误。

【附参考译文】

崇祯五年十二月,我住在西湖边。

大雪接连下了多天,湖中的行人、飞鸟的声音都消失了。

这一天晚上八点左右,我撑着一叶小舟,穿着毛皮衣,带着火炉,独往湖心亭看雪。

(湖面上)冰花一片弥漫,天与云与山与水,天光湖色全是白皑皑的。

湖上的影子,只有一道长堤的痕迹、一点湖心亭的轮廓、和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

到了湖心亭上,看见有两个人铺好毡子,相对而坐,一个小孩正把酒炉(里的酒)烧得滚沸。

(他们)看见我,非常高兴地说:

“想不到在湖中还会有您这样的人!

”(他们)拉着我一同饮酒。

我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。

(我)问他们的姓氏,(得知他们)是南京人,在此地客居。

等到了下船的时候,船夫喃喃地说:

“不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人啊!

”

2.阅读以下【甲】【乙】两篇文言文,完成小题。

【甲】周亚夫军细柳

司马迁

文帝之后六年,匈奴大入边。

乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳,以备胡。

上自劳军。

至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。

已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。

天子先驱至,不得入。

先驱曰:

“天子且至!

”军门都尉曰:

“将军令曰:

‘军中闻将军令,不闻天子之诏。

’”居无何,上至,又不得入。

于是上乃使使持节诏将军:

“吾欲入劳军。

”亚夫乃传言开壁门。

壁门士吏谓从属车骑曰:

“将军约,军中不得驱驰。

”于是天子乃按辔徐行。

至营,将军亚夫持兵揖曰:

“介胄之士不拜,请以军礼见。

”天子为动,改容式车,使人称谢:

“皇帝敬劳将军。

”成礼而去。

既出军门,群臣皆惊。

文帝曰:

“嗟呼,此真将军矣!

曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。

至于亚夫,可得而犯邪?

”称善者久之。

【乙】良将李牧

司马迁

李牧者,赵之良将也。

常居雁门,备匈奴。

以便宜①“置吏,市租皆输入莫府②”,为士卒费。

日击数牛飨③士,习射骑,厚遇战士。

为约曰:

“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。

”匈奴每入,烽火起,辄入收保,不敢战。

如是数岁,亦不亡失。

然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。

赵王怒,召之,使他人代将。

岁余,匈奴每来,出战,数不利,失亡多。

复请李牧。

李牧至如故约匈奴数岁无所得。

边士日得赏赐而不用,皆愿一战。

于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,教者十万人,悉勒习战。

李牧多为奇阵,大破杀匈奴十余骑。

其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》有删改)

【注】①便(biàn)宜:

依照实际情况灵活掌握。

②莫府:

即幕府。

③飨(xiǎng):

用酒食招待。

④入盗:

入侵。

⑤收保:

收拢人马物资退入营堡。

“保”通“堡”。

⑥让:

责备。

⑦百金之士:

能冲锋陷阵的勇士。

(1)下列断句正确的一项是( )

A. 李牧至如/故约匈奴/数岁无所得。

B. 李牧至/如故约/匈奴数岁无所得。

C. 李牧至/如故约匈奴/数岁无所得。

D. 李牧至如故约/匈奴数岁/无所得。

(2)下列句子中划线词语意思相同的一项是( )

A. 军细柳 上自劳军

B. 居无何 常居雁门

C. 乃使使持节诏将军 使他人代将

D. 已而之细柳军 赵之良将也

(3)对【甲】【乙】两文理解分析有误的一项是( )

A. 【甲】文中有许多词语和古代礼仪相关,如“持节”“揖”“拜”“改容式车”等,其中“改容式车”是表现文帝为周将军的威严整肃而动容,于是以身作则,恪守军礼,以示君威。

B. 【甲】文中汉文帝在细柳军不仅未得到至尊待遇,而且处处都要服从军令,他却对周亚夫大加称赞,体现了汉文帝的开明、识大体。

C. 【甲】文中写细柳军吏全副武装,写军门都尉、壁门军士传达将军的指示,写文帝及群臣的反应,都是从侧面衬托周亚夫“真将军”的形象。

D. 【乙】文中“匈奴每来,出战,数不利,失亡多”从反面说明李牧之前对匈奴的用兵策略是正确的。

(4)将下列句子翻译成现代汉语。

①将军约,军中不得驱驰。

②如是数岁,亦不亡失。

(5)从以上两文中看,李牧在治军方面与周亚夫有什么共同点?

李牧又有什么独特之处?

【答案】

(1)B

(2)C

(3)A

(4)①将军规定,军营中不准纵马奔驰。

②像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

(5)共同点:

①治军严谨(恪尽职守、令出如山)。

②坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)。

独特之处:

李牧做到了厚遇战士(在战略战术上以退为进,蓄势以待)。

【解析】【分析】

(1)根据句意及语法结构断句,这句话的大意是:

李牧到任,按照原来的法规,号令办事,匈奴好几年一无所得。

据此断句为:

李牧至/如故约/匈奴数岁无所得。

故选B。

(2)A驻军,动词;军队,名词。

B停留;居住。

C派。

D到;的。

故选C。

(3)A【甲】错在“以示君威”,“改容式车”是表现文帝为周将军的威严整肃而动容,于是以身作则,以示敬意。

BCD理解和分析正确。

(4)翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根据现代汉语的规范翻译。

①约:

规定;军:

军营;驱驰:

纵马奔驰。

故此句可以翻译为:

将军规定,军营中不准纵马奔驰。

②如:

像;是:

这样;岁:

年;亡失:

伤亡损失。

故此句可以翻译为:

像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

(5)结合人物的语言、动作等分析,共同点,从“将军令曰:

‘军中闻将军令,不闻天子之诏。

’”“将军约,军中不得驱驰”等都从侧面表现周亚夫治军严谨(恪尽职守、令出如山);坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)。

从“匈奴即入盗,急入收保,有敢捕虏者” “李牧至,如故约,匈奴数岁无所得 ”可以看出李牧治军严谨(恪尽职守、令出如山)。

②坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)。

李牧独特之处,从“每天杀几头牛犒劳士兵,操练射箭、骑马,优待战士”可以看出李牧做到了厚遇战士,从李牧平时只操练不出兵,出兵就要给匈奴痛击,可以看出李牧在战略战术上以退为进,蓄势以待。

故答案为:

⑴B;⑵C;⑶A;

⑷①将军规定,军营中不准纵马奔驰。

②像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

⑸共同点:

①治军严谨(恪尽职守、令出如山)。

②坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)。

独特之处:

李牧做到了厚遇战士(在战略战术上以退为进,蓄势以待)。

【点评】⑴此题考查文言文断句的能力。

解答此类题目,首先诵读语句,通过诵读,力求对语句的内容有个大体的了解,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处,遵循先易后难的原则。

⑵本题考查学生对文言词语意义的理解。

答题时应注意,理解文言文中词语的含义时,要联系原句来理解,不可孤立地理解单个字词的含义。

另外,还要注意词语的特殊用法,比如古今异义词、一词多义、通假字、词类活用等,尽量做到解释准确、恰当。

⑶本题属于综合考查题。

答这样的题,首先要疏通文意,理解文章内容,把握文章主旨,然后在此基础上分析人物形象和写作手法,最后再辨析每个选项并作出选择。

⑷本题考查翻译文言语句的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。

尤其要注意一一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现

象,重点实词必须翻译到位。

⑸本题考查学生分析人物形象的能力。

答这样的题,一定要在理解文章内容和主旨的基础上结合人物的外貌、语言、动作、心理等分析人物形象。

【译文】

李牧是赵国(镇守)北部边境的优秀将领。

常年驻扎在代地雁门郡,防御匈奴。

(他有权)根据实际需要任命官吏,城市的税收都送进将军幕府中,作为士兵的费用。

(他下令)每天杀几头牛犒劳士兵,操练射箭、骑马,优待战士。

(他)制定说:

“匈奴如果侵入边境来抢掠,(应)立即进入营垒坚守,有胆敢(擅自)捕捉俘虏的处斩刑。

”匈奴每次入侵,烽火台就严谨地举烽火报警,(战士们)随即进入营垒防守,不敢应战。

这样过了好几年,也没有什么伤亡和损失。

可是匈奴认为李牧是胆小怕事,就连赵国的边防兵也认为“我们将军胆小怕事”。

赵王责备李牧,李牧仍像以前一样。

赵王发怒,调他回京,派别人替代他边将的职务。

(这样过了)一年多,匈奴每次来侵犯,(新将领都)出战。

多次失利,伤亡损失很多,又请李牧出山。

李牧说:

“大王一定要任用我,(要让)我像以前那样做,我才敢接受命令。

”赵王答应了他。

李牧到任,按照原来的法规,号令办事,匈奴好几年一无所得。

守边将士每日得到奖赏却不被任用,都希望与匈奴一战。

这时(李牧)就准备了经过挑选的兵车一千三百辆,精选的战马一万三千匹,(曾经获得)百金(奖赏)的勇干五万人,弓弩手十万人,全部组织起来进行军事演习。

大张旗鼓地允许放牧,(让)人民布满山野。

匈奴小股兵力入侵,(李牧)假装败逃,把几千人丢给匈奴。

匈奴单于听到这个消息,率领大批军队入侵,李牧大量布下奇特的战阵,大败匈奴十几万人马。

这以后十几年,匈奴不敢接近赵国边境城邑。

3.文言文阅读

刘氏善举

刘氏者,某乡寡妇也,育一儿,昼则疾耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年如是。

邻有贫乏者,刘氏辄以斗升相济。

偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之。

乡里咸称其善。

然儿不解,心有怨言。

母诚之,曰:

“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事。

”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆尽。

乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。

时刘儿方悟母之善举也。

【注释】①殆尽:

几乎全部烧光。

(1)解释下列加下划线的词语。

①昼则疾耕作于田间 于:

________

②时刘儿方悟母之善举也 悟:

________

(2)把文中的画线句子翻译成现代汉语。

乡邻给衣物,且为之伐木建屋

(3)我们从这个故事中得到什么启示?

【答案】

(1)介词,在;明白,醒悟

(2)大家不仅给他衣物,并且为他砍树建造房屋。

(3)刘氏平时帮助别人,她去世后,家里遭遇大火,损失惨重,邻居帮助了她的孩子。

告诉我们:

帮助别人也是帮自己。

【解析】【分析】

(1)此题是多是古今异义词,如,“给”:

给予。

“悟”:

明白,醒悟。

(2)本题注意以下关键词:

且:

并且。

伐:

砍。

(3)《刘氏善举》为一篇歌颂助人为乐精神的文章。

刘氏无私帮助别人,儿子开始不理解,最后刘家儿子“方悟”,他明白了对别人做好事,别人也会回报自己的道理。

给我们的启示:

帮助别人也是帮自己。

多给别人做好事,当自己有困难时,别人也会来帮助你。

人都有需要帮助的时候,其实,助人为乐是一件善事。

这样才是“我为人人,人人为我”。

故答案为:

⑴介词,在;明白,醒悟;

⑵大家不仅给他衣物,并且为他砍树建造房屋;

⑶刘氏平时帮助别人,她去世后,家里遭遇大火,损失惨重,邻居帮助了她的孩子。

告诉我们:

帮助别人也是帮自己。

【点评】⑴本题考查文言词语的用法及意思,注意结合具体的语境分析词语即可做出选择,答题关键是积累一些常见的文言词语的意义和用法。

⑵本题考查的是对文本内容的理解与分析能力。

解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,结合相关的语句,分析选择即可。

⑶本题考查阅读感悟启示的表达,答题时应注意抓住文段中心,理解文段含义,结合中心作答,结合自己或社会实际情况,引发感悟,注意遣词造句讲究三美:

运用古诗文、名言警句;恰当运用比喻等修辞;成语。

偷梁换柱把作者的在该文章中的观点、体验换成自己的话再重新演绎一遍。

【参考译文】

(有一个)姓刘的人,是某一个乡里的寡妇,养育(有)一个孩子。

她白天在田间努力耕作,晚上点着蜡烛在织机上纺织,整年都像这样。

邻居中有穷困的人,刘氏就用粮食救济他们,偶尔有没有衣服穿的人,刘氏就把自己的衣服赠送给他们。

乡里的人都称赞她善良。

然而她的孩子不理解,心里有怨言,母亲告诉他说:

“和别人相处要善良,是做人的根本,谁没有紧急的事情呢?

”母亲(指刘氏)死后三年,刘家遭遇大火,房屋衣物几乎全部被烧光。

大家不仅给他衣物,并且为他砍树建造房屋,这都是感念刘氏的恩情!

这时刘氏的孩子才明白母亲的友善的行为。

4.阅读古诗文,回答问题。

【甲】

仲淹为将,号令明白,爱抚士卒,诸羌①来者,推心接之不疑,故贼亦不敢辄犯其境。

元昊请和,召拜枢密副使②。

王举正③懦默④不任事,谏官欧阳修等言仲淹有相材,请罢举正用仲淹,遂改参知政事。

仲淹曰:

“执政可由谏官而得乎?

”固辞不拜,愿与韩琦出行边。

命为陕西宣抚使未行复除参知政事。

会王伦寇淮南,州县官有不能守者,朝廷欲按诛之。

仲淹曰:

“平时讳言武备⑤,寇至而专责守臣死事,可乎?

”守令皆得不诛。

(选自《宋史·范仲淹传》)

【乙】

渔家傲·秋思

(北宋)范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

【注】①羌:

中国古代西部游牧民族泛称。

②枢密副使:

官职名。

③王举正:

北宋人,时任参知政事。

④懦默:

懦弱,不出声。

⑤讳言武备:

不提养兵蓄锐的事。

(1)解释下列划线字在文中的意思。

①召拜枢密副使________

②谏官欧阳修等言仲淹有相材________

③守令皆得不诛________

④人不寐________

(2)下列选项中划线文言虚词的用法与例句形同的一项是( )

例句:

朝廷欲按诛之

A. 无丝竹之乱耳(《陋室铭》)

B. 何陋之有(《陋室铭》)

C. 水陆草木之花(《爱莲说》)

D. 属予作文以记之(《岳阳楼记》)

(3)用“/”划出下面句子的停顿。

(限断两处)

命为陕西宣抚使未行复除参知政事

(4)用现代汉语翻译下列句子

①执政可由谏官而得乎?

②平时讳言武备,寇至而专责守臣死事,可乎?

(5)【乙】是范仲淹的一首词,词的上片重在写景,描写一幅________图;词的下片重在抒情,集中抒发了身处边塞的________之情。

(6)请结合【甲】文,分析【乙】词中“人不寐,将军白发征夫泪”这句词的表达效果。

【答案】

(1)授给官职;同“才”,才能;全,都;睡着

(2)D

(3)命为陕西宣抚使/未行/复除参知政事

(4)①执政大臣(的职位)可以有谏官的几句话就能得到吗?

②平时不听养兵蓄锐的事,敌人来了却专门责令州县官吏以死殉职,这样做合适吗?

(5)塞下秋景;征人思乡

(6)夜已深将军和征夫都难以入睡,表达了他们的思乡之情,“将军白发征夫泪”使用了互文的修辞,白发既指将军,也指士兵,“燕然未勒归无计”表达了他们有家难归,功业难成的哀伤之情。

结合【甲】文中,范仲淹感慨“平时讳言武备”,还可以看出作者对朝廷不修五倍、不重边功的无奈悲愤之情。

【解析】【分析】

(1)根据对文言词语的积累及语意理解词语意思,注意“拜”这里是授给官职的意思,“材”是通假字,通“才”,才能。

(2)“朝廷欲按诛之”中的“之”属于代词,A用在主谓之间,取消句子的独立性,不译;B宾语前置的标志;C助词;D代词。

(3)这句话的意思是:

后被任命为陕西宣抚使,没有成行,又被除去参知政事一职。

据此可知这句话正确的断句方法为:

命为陕西宣抚使/未行/复除参知政事。

(4)翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根据现代汉语的规范翻译。

①执政:

这里是执政大臣的意思;谏官:

这里指谏官的话。

故此句可以翻译为:

执政大臣(的职位)可以有谏官的几句话就能得到吗?

② 武备:

指养兵蓄锐的事;死事:

以死殉职。

故此句可以翻译为:

平时不听养兵蓄锐的事,敌人来了却专门责令州县官吏以死殉职,这样做合适吗?

(5)结合上片所描写的景物分析概括,上片写的季节是“秋景”从“毫无留意的大雁”“边声”“号角”“连绵的群山”可以看出写的是边塞的秋景,据此可知上片描绘的是一幅塞下秋景图,从“浊酒一杯家万里”及“人不寐,将军白发征夫泪”可以体会出词的下片抒发了身处边塞的征人思乡之情。

(6)结合这两句词的内容和词的主旨分析,“人不寐,将军白发征夫泪”的意思是夜深了,在外征战的人难以入睡,无论将军还是士兵都白了鬓发,泪满衣襟。

因此这里使用了互文的修辞手法,抒发了身处边塞的征人思乡之情。

结合【甲】文内容分析,

故答案为:

⑴授给官职;同“才”,才能;全,都;睡着

⑵D

⑶命为陕西宣抚使/未行/复除参知政事

⑷①执政大臣(的职位)可以有谏官的几句话就能得到吗?

②平时不听养兵蓄锐的事,敌人来了却专门责令州县官吏以死殉职,这样做合适吗?

⑸塞下秋景 征人思乡

⑹夜已深将军和征夫都难以入睡,表达了他们的思乡之情,“将军白发征夫泪”使用了互文的修辞,白发既指将军,也指士兵,“燕然未勒归无计”表达了他们有家难归,功业难成的哀伤之情。

结合【甲】文分析“将军白发征夫泪”的原因,这篇文章中范仲淹感慨“平时讳言武备”,还可以看出作者对朝廷不修武备、不重边功的无奈悲愤之情。

【点评】⑴此题考查解释文言实词的能力。

文言实词的解释要求准确并符合语言环境,这就要求学生在平时学习时要注意积累、背诵,尤其注意课下注释中出现的词语,必须重点记忆,答题时可按记忆回答。

课下注释中没有的词语可以结合上下文来理解,还要注意通假字、词类活用等特殊现象。

⑵本题考查对文言词“之”的积累。

“之”在文言文里是一个非常重要的词语,既作实词用,也做虚词用。

它的用法和意义有:

A代词;B助词,的;C动词,往,到......去;D作宾语前置的标志,不译;E作定语后置的标志,不译;F调整音节,无实义;G用在主谓结构中,表示取消句子的独立性,不译;H代词,这,此。

复习时一定要加强记忆,答题时要结合语境判断其用法和意义。

⑶本题主要考查文言文断句的能力。

做这样的题,首先要掌握文言断句的一般方法:

从特殊标志词切入:

1.句首标志词:

①发语词或叹词:

夫、盖、若夫、嗟夫等;②时间词:

是时、昔者、既而等;③谦词:

下官、窃、寡人等;④人称代词或指示代词:

吾、余、予、尔等;⑤疑问词:

何、孰、安、胡等;⑥复音虚词:

然则、是故等。

2.句中标志词:

以、于、为、而、则等连词。

3.句尾标志词:

①语气词:

者、也、矣、哉、耳、乎等;②复音虚词:

而已、奈何、也夫、矣哉等。

4.对话标志词:

曰、云、语等。

⑷本题考查文言文句子翻译。

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。

翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

⑸本题考查理解古诗内容及思想感情的能力。

理解诗句内容,首先要抓住诗句中的人、物、景、事进行分析,然后再把这些内容综合起来考虑。

而把握诗中诗人的思想感情,要结合诗歌的写作背景,作者所处的时代及诗歌的具体内容来理解,同时要联系诗中的景、物、意象来体会。

⑹本题考查学生对诗歌中作者情感和重点语句的分析能力。

熟读原诗,结合写作背景,把握诗歌主要内容,揣摩作者情感。

【参考译文】

范仲淹做将军时,赏罚分明,爱护部属。

羌人各部有来归降的,都能推心置腹的接待,所以金人不敢轻易扰乱边境。

西夏元昊请求与宋朝交好后,范仲淹被升为枢密副使。

王安石怯懦不能成事,谏官欧阳修等便进言说范仲淹有将相之才,请求罢免王安石任用范仲淹,于是任命范仲淹为参知政事(副宰相)。

范仲淹说:

怎能因为谏官的言论就做宰相呢?

于是坚决推辞,表示愿意与韩琦同去戍边。

后被任命为陕西宣抚使,没有成行,又被除去参知政事一职。

赶上王伦在淮南造反,州县官吏不能坚守城池的朝廷就要处死他们。

范仲淹说:

无人造反的时候不提养兵蓄锐的事,有人造反了又要杀守城之臣,能这样做吗?

于是州县官吏才保全了性命。

5.阅读文言文,回答问题。

沧浪亭记(节选)

苏舜钦

一日过郡学,东顾草树郁然,崇阜①广水,不类乎城中。

并②水得微径于杂花修竹之间。

东趋数百步,有弃地,纵广合五六十寻,三向皆水也。

杠③之南,其地益阔,旁无民居,左右皆林木相亏蔽。

访诸旧老,云钱氏有国,近戚孙承右之池馆也。

坳隆胜势,遗意尚存。

予爱而徘徊,遂以钱四万得之,构亭北碕④,号‘沧浪’焉。

前竹后水,水之阳又竹,无穷