沈阳市高三上学期期中考试语文卷A卷.docx

《沈阳市高三上学期期中考试语文卷A卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沈阳市高三上学期期中考试语文卷A卷.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

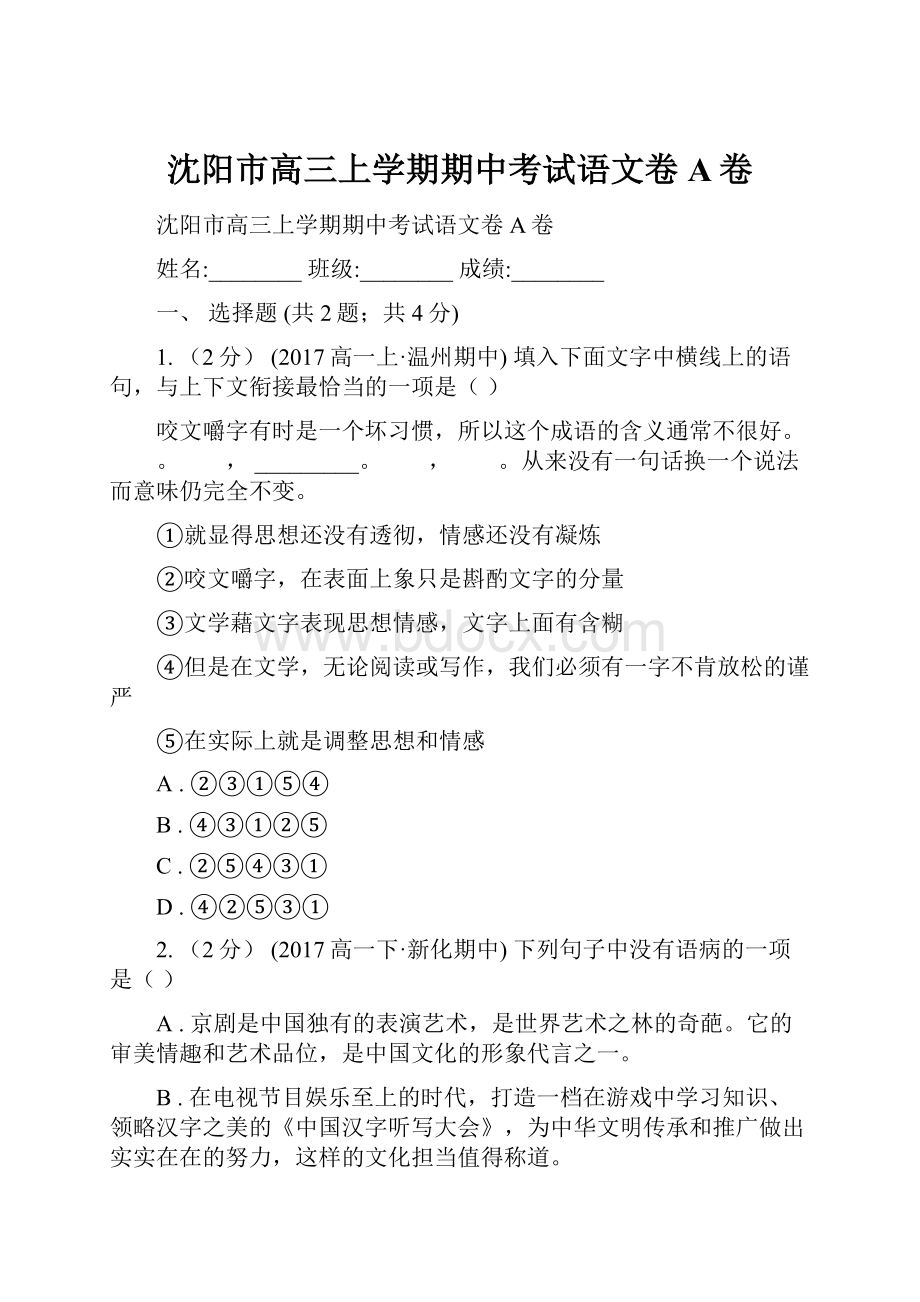

沈阳市高三上学期期中考试语文卷A卷

沈阳市高三上学期期中考试语文卷A卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、选择题(共2题;共4分)

1.(2分)(2017高一上·温州期中)填入下面文字中横线上的语句,与上下文衔接最恰当的一项是()

咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的含义通常不很好。

。

,_________。

, 。

从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

①就显得思想还没有透彻,情感还没有凝炼

②咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量

③文学藉文字表现思想情感,文字上面有含糊

④但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严

⑤在实际上就是调整思想和情感

A.②③①⑤④

B.④③①②⑤

C.②⑤④③①

D.④②⑤③①

2.(2分)(2017高一下·新化期中)下列句子中没有语病的一项是()

A.京剧是中国独有的表演艺术,是世界艺术之林的奇葩。

它的审美情趣和艺术品位,是中国文化的形象代言之一。

B.在电视节目娱乐至上的时代,打造一档在游戏中学习知识、领略汉字之美的《中国汉字听写大会》,为中华文明传承和推广做出实实在在的努力,这样的文化担当值得称道。

C.据说当年徽州男人大多外出经商,家中皆是妇孺及孩童,为了安全,徽州的古村落老宅子大多为高墙深院,重门窄窗的建筑。

D.被誉为“封建末世的百科全书”的《红楼梦》自问世以来,历代读者都对它赞不绝口,“红学”更是红极一时。

二、现代文阅读(共3题;共28分)

3.(10分)(2016高三上·烟台期中)阅读下面一段文字,完成下题。

时间愈久,愈爱这一室虚白,像画面上的大片留白,情味隽永。

世界至繁,天地至简,这小小的一室,容得下一个人的万千思绪。

坐在这简单的四壁之间,心无旁骛,独品一刻之(闲/静)。

我们需要的生活,其实比想象的更加简单,所谓“良田万顷,日食一升;广厦千间,夜眠七尺”。

身无长物,是一种让人(羡慕/艳羡)的状态。

也许我们本来就无须为太多的念头埋单,美丽的风景,看过就好。

庞杂的愿望中往往夹杂着太多的不切实际,付账时常常随着别人的风向,有时忘了自己的。

加法生活里充满了太多多余的对比和(奢想/向往),不如试试减法生活,如这四壁白雪,保留自然给予的一点天真和质朴。

放轻松,抛开重负,世界还是一样美好。

(1)

文中加横线字的注音或字形有错误的一项是()

A.隽(juàn)永 万千思绪

B.给(jǐ)予 心无旁骛

C.身无长(zhǎng)物 付账

D.广厦(shà)千间 埋单

(2)

依次选用文中括号里的词语,最恰当的一项是()

A.闲 羡慕 向往

B.静 羡慕 奢想

C.静 艳羡 向往

D.闲 艳羡 奢想

(3)

下列各句中,标点符号使用正确的一句是()

A.要解决长假出行拥堵问题:

一是修路架桥并开发更多的旅游资源;二是落实好带薪休假制度,让错峰出游成为现实,事实上,后者远比前者效果更快更好。

B.1962年拍摄的电影《甲午风云》中,管带邓世昌高高屹立在舰桥上,双手握拳高举、头戴“暖式”顶戴花翎——民族英雄的壮烈形象打动了几代中国观众。

C.节日“堵”在路上、“人在囧途”的尴尬、诸多不文明的旅游行为、以“千元大虾”为典型的消费猫腻……黄金周虽已结束,但一个个“假日印记”却格外鲜明。

D.书展7天的热闹过后,剩下的358天怎么办?

对于上海书展来说,如何“热热闹闹一周,长长久久一年”?

成为书展组委会着力思考的问题。

(4)

下列各句中,加横线的成语使用正确的一项是()

A.中国药学家屠呦呦获“诺奖”实至名归,这无疑是一件值得庆祝的好事,不只是因为得奖,更因为这是一个造福众生的伟大贡献。

B.上级领导要具备高素质、高能力,才能做出更科学、更合理的决策,树立好的榜样,从而使基层干部上行下效,为转变作风提供动力和压力。

C.数天前,孙艺在万般无奈之下卖光了中国中车的股票,她50余万元的积蓄也化为乌有,这位有着20多年股龄的老股民,被波动的股市折磨得心劳日拙。

D.当前,“打虎拍蝇”已经取得重大成效,但腐败和作风问题具有顽固性、反复性,不是一得之功,不可能一蹴而就,也不能指望毕其功于一役。

(5)

下列各句中,没有语病、句意明确的一项是()

A.宫鲁鸣率领的中国男篮在本届亚锦赛中以全胜战绩夺冠,终于圆了困扰中国男篮多年的“亚洲篮坛霸主”情结,同时也鼓舞着更多年轻人融入篮球运动。

B.改革创新电信普遍服务补偿机制,支持农村偏远地区宽带建设,是补上公共产品和服务“短板”、带动有效投资、促进城乡协同发展的重要举措。

C.CIPS系统的建成和运行有利于提高人民币跨境结算的效率,促进人民币在全球范围内使用,更好地支撑实体经济发展和“走出去”战略。

D.由我市12个新闻单位的记者组成的采访组,将深入农村牧区,深入百姓生活,多方搜集能够反映呼伦贝尔农牧业更强、农牧区更美、农牧民更富的新闻素材。

4.(6分)(2015高二上·牡丹江期中)阅读下面的文字,完成文后小题。

“学而优则仕”传统之功过说

两千余年来,“学而优则仕”作为以学致仕的信条被读书人奉行不渝。

尤其是隋唐科举制度形成以后,“学而优则仕”的信条与科举制度融为一体,互为里表,成了士子生活的金科玉律。

“学而优则仕”传统在历史演化中对中国社会产生过积极影响。

它确立了学问作为政府取吏的标准。

以学取士将大部分饱读儒家经典的读书人吸引到官员队伍中,保证了政府运作始终处于接受过儒家道德教训的文吏手中。

历代草莽英雄出身的开国皇帝不得不接受叔孙通的名言“儒者难与进取,可与守成”,并视之为治国要诀,对书生保有相当的尊重。

文吏统治造就了“士”作为无冕之王的优越地位,也促成了“士为四民之首”的观念。

《三国演义》塑造了名士祢衡裸体痛骂曹操而为曹操所宽宥的形象,近代文化名人章太炎以大勋章作扇坠在袁世凯的总统府门前大诟袁氏包藏祸心,而被袁氏所容忍,个中原因固不止一端,但有一点可以肯定,士子对世道民心的巨大影响,无论是治世英雄,还是乱世奸雄,都不能不有所忌惮。

另一方面,读书人坚守位卑不忘忧国的信条,以天下为己任,希望将平生所学贡献于国家民族,都与学优而仕传统有关。

中国历史上,所谓“贵族”在很大程度上是一个文化概念,并不是全由血统决定。

对社会各等级的人而言,通过以科举制度为体现的“学优而仕”途径跻身于士大夫阶级之后,可以加入孟子所说的“劳心者”之列,由“治于人”而变为“治人”,从而由“贱”入“贵”,成为“贵族”。

正是由于学优而仕传统为读书人提供了改变自己命运的出路,整个中国社会各等级之间的划分才不像印度种姓制度那般僵死。

中国数千年的传统文化并没有创造出多少“平等”观念,西方基督教世界的信众以信教为自己争得了平等地成为上帝仆人的权利,而中国的士子们则由学优而仕获得了参与政治的平等权。

“学而优则仕”传统对中国社会的负面影响,从根本上是源于以“仕”为“学”之鹄的这个既定前提。

在“家”“国”一体的宗法专制时代,以“学”而至仕途,最终结局只能是以学问服务于帝王的“家天下”,“学成文武艺,货与帝王家”成为士子们的必然归宿。

在帝王“家天下”附庸关系的等级网中,主仆关系的确立意味着对主子的物质和精神的依附,于是,以帝王之是非为是非,成为越两千余年不变的通例。

被“学而优则仕”信念和科举功名诱入帝王彀中的天下的士子们,在主子面前只能“人主未命而唯唯,未使而诺诺”;在“食君俸禄,为君分忧”的附庸伦理支配下,为帝王的“家天下”的长治久安耗尽心力,以便在等于帝王将相家谱的所谓青史上留取功名,博取“忠”、“贤”、“能”的赞辞。

(1)

下列对“学而优则仕”理解不正确的一项是()

A.“学而优则仕”是封建社会一种具有两千多年历史的“以学取士”的科举制度。

B.“学而优则仕”使大部分饱读儒家经典的读书人被吸引到官员队伍中。

C.“学而优则仕”是中国历史上读书人通过读书改变自己命运的一种传统。

D.“学而优则仕”使士子们凭“学优”而跻身士大夫阶层,并得以平等参与政治。

(2)

下列关于“学而优则仕”负面影响的表述,不正确的一项是()

A.士子把做官并将平生所学服务于帝王作为自己读书的目的。

B.在“学而优则仕”传统的影响下,形成了宗法制度下的“家国一体”的社会结构。

C.士子被科举功名引诱,在君主面前只能唯唯诺诺。

D.士子为帝王的“家天下”耗尽心力,以便在相当于帝王将相家谱的所谓青史上留名。

(3)

下列理解和分析,符合原文意思的一项是()

A.历代草莽英雄出身的开国皇帝都将“儒者难与进取,可与守成”视为治国要诀,“士”因此成为“四民之首”。

B.《三国演义》中祢衡痛骂曹操而被宽恕,章太炎大骂袁世凯而被容忍,只是因为“士”阶层有着“无冕之王”的优越地位。

C.中国社会等级制度中的“贵族”阶层并不由血统决定,很多读书人可以通过自己努力成为“劳心者”“治人者”,改变自己的等级命运。

D.在帝王“家天下”附庸关系的等级网中,士子们对帝王有物质和精神上的依附,唯帝王之命是听。

5.(12分)阅读下面的文字,完成下列小题。

马三立梦露

周海亮

马三立梦露本名马三。

他姓马,排行老三,很俗很实际的名字。

马三立梦露这个怪异的名字是村里人送给他的外号,他觉得挺好。

他种地,养猪,打牌,喝酒,打孩子,弹三弦……他把乡村沉闷的日子,过得有滋有味。

二十世纪七十年代,收音机还不多,可是他有一台。

每天他坐在炕头上听收音机,最初听新闻,后来听评书,再后来就迷上相声,迷上马三立。

收音机乃稀罕之物,他听的时候,炕沿上、窗台上、锅台上甚至院子里,挤满前来蹭听的村人。

一段听完,见村人仍不走,他说,我给你们来一段吧!

他开始惟妙惟肖地模仿马三立,村人前俯后仰,啧啧称叹。

特别是那句充满喜感的“逗你玩”,竟然真假难辨。

正逗着,小儿内急,喊了几声“爹”,见他不应,就全都屙到炕上。

他只得暂别马三立,冲院里喊:

大黄!

狗跑进屋,蹿上土炕,欢天喜地地将小儿的秽物舔了个净光。

喜欢马三立很正常。

村里人都喜欢马三立。

然而几年以后,他又开始喜欢梦露,在村人眼里,就有些不正常了。

八十年代初,即使城里人,也多不知道梦露是何人,但他不仅知道,并且对梦露拍过的电影如数家珍。

他阅读有关梦露的书,又从杂志上剪下梦露的照片,贴满整整一面土墙。

一个大男人不好好干活,天天迷一个脸上长颗痦子的金发碧眼的坦胸露乳的美国大妞,很是让村里人看不懂。

他老婆骂他,你还要不要脸?

他说,你不觉得她挺好看?

他老婆说,她好不好看关你鸟事?

他说,好看,就能让我心情舒畅。

心情舒畅,就能干好地里的活。

他开始弹三弦,唱《送女上大学》,边唱边瞟着墙上的梦露,似乎梦露就是那个穿着红格子衬衫和学生蓝裤子的桂兰。

弹完一曲,下地干活,竟真的不觉累。

然当他回来,墙上的梦露一张都不见了。

他喝来老婆,问,我的梦露呢?

他老婆说,都被我撕了!

他不由分说,上前一巴掌,将老婆干净利落地打翻在地。

你这个不懂事的臭婆娘!

他说,我不看梦露难道看你?

那次他与老婆闹翻了天。

他老婆欲与他离婚,他诚恳地承认错误并发誓永不再往墙上贴梦露,两人的日子才得以继续。

马三立梦露这个外号也由此传开,开始只是村里人叫,后来传到镇上,镇里人也叫。

每叫他,他便应:

哎!

声音里,透着一股子快乐。

墙上没有再贴梦露,并不能证明他不再想着梦露。

有梦露的杂志仍然天天看,看时,目光痴迷,口水澎湃。

看一会儿,家里来了村人,便打开黑白电视,与村里人一起看马三立。

那是村子里的第一台黑白电视机,他在两年前开始赶集卖书卖杂志,赚下一笔钱。

几年后他把儿子送到镇里读中学,一家人就搬到镇上。

他在镇上开了一家音像店,卖磁带和录相带,也卖书和杂志。

店里有录像机,每天都会吸引很多无所事事的人过来看录像。

多是香港武打片,有时也播马三立的相声和梦露的电影。

逢这时,别人就让他快换片快换片。

他不屑地冲那些人撇撇嘴,说,真没品味!

经常有村里人来镇上找他,喝喝酒,聊聊天。

村里人夸他有本事,说他从农民变成老板,不过几年的事。

他笑笑,说,不是你们把我赶出来了吗?

村人说,谁赶过你?

都喜欢你呢。

他说,反正在你们眼里,我就是与你们不一样的怪人。

说完,喝一口酒,盯着电视里的梦露,说,你说她怎么可以这样迷人?

再几年过去,他去了县城,开了一家更大的音像店。

城里的年轻人不知道他的过去,只知道他这里片子多,价格也便宜。

没人知道,他便主动说给那些年轻人听。

他说我有个外号叫马三立梦露。

大家就笑,说,知道你迷马三立,可是梦露是什么回事?

那时他刚给这些年轻人说了段马三立的《逗你玩》,嗓音还没有调回来。

他从口袋里掏出一张梦露的照片,“啪”地往桌面上一甩,粗哑着声音说,瞧瞧!

几个年轻人凑上来,仔细瞧过,说,原来梦露长这模样啊!

他愣愣,长叹一声说,在你们眼里,梦露也成马三立了。

(选自《小说月刊》2018年第1期,有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()

A.小说开篇直接切题,简要介绍了中心人物马三,列举的一系列农村日常生活具有浓厚的乡野气息。

B.小说善于运用相关事件的延展来表现人物、把握叙事节奏,如第2段“小儿内急”的描写,极富表现力。

C.马三由喜爱马三立转到痴迷梦露,引起了他老婆的不满,由此还引发了一场风波,外号也因此而来。

D.小说结尾意味深长,马三的话暗含了一个道理:

人可以各有所好,任何事物都不可能保持常新。

(2)文中的主人公马三有哪些形象特点?

请简要分析。

(3)小说以“马三立梦露”为题,有怎样的艺术效果?

请结合全文进行分析。

三、文言文阅读(共1题;共11分)

6.(11分)(2017高三上·天水月考)阅读下面的文字,完成下列小题。

贾耽,字敦诗,沧州南皮人。

天宝中,举明经,补临清尉。

河东节度使王思礼署为度支判官。

累进汾州刺史,治凡七年,政有异绩。

召授鸿胪卿,兼左右威远营使。

俄为山南西道节度使。

梁崇义反东道,耽进屯谷城,取均州。

建中三年,徙东道。

德宗在梁,耽使司马樊泽奏事。

泽还,耽大置酒会诸将。

俄有急诏至以泽代耽召为工部尚书耽纳诏于怀饮如故既罢召泽曰诏以公见代吾且治行敕将吏谒泽大将张献甫曰:

“天子播越,而行军以公命问行在,乃规旄钺,利公土地,可谓事人不忠矣。

军中不平,请为公杀之。

”耽曰:

“是何谓邪?

朝廷有命,即为帅矣。

吾今趋觐,得以君俱。

”乃行,军中遂安。

俄为东都留守。

故事,居守不出城,以耽善射,优诏许猎近郊。

迁义成节度使。

淄青李纳虽削伪号,而阴蓄奸谋,冀有以逞。

其兵数千自行营还,道出滑,或谓馆于外,耽曰:

“与我邻道,奈何疑之,使暴于野?

”命馆城中,宴庑下,纳士皆心服。

耽每畋,从数百骑,往往入纳境,纳大喜,然畏其德,不敢谋。

贞元九年,以尚书右仆射同中书门下平章事,俄封魏国公。

常以方镇帅缺,当自天子命之,若谋之军中,则下有背向,人固不安。

帝然之,不用也。

顺宗立,进检校司空、左仆射。

时王叔文等干政,耽病之,屡移疾乞骸骨,不许。

卒,年七十六,赠太傅,谥曰元靖。

耽嗜观书,老益勤,尤悉地理。

四方之人与使夷狄者见之,必从询索风俗,故天下地土区产、山川夷山且,必究知之。

其器恢然,盖长者也,不喜臧否人物。

为相十三年,虽安危大事亡所发明,而检身厉行,自其所长。

每归第,对宾客无少倦,家人近习,不见其喜愠。

世谓淳德有常者。

(选自《新唐书·列传第九十一》)

(1)对文中画线部分的断句,正确的一项是()

A.俄有急诏至/以泽代/耽召为工部尚书/耽纳诏/于怀饮如故/既罢召泽/曰/诏以公见代吾/且治行/敕将吏谒泽/

B.俄有急诏/至以泽代耽/召为工部尚书/耽纳诏/于怀饮如故/既罢召泽/曰/诏以公见代/吾且治行/敕将吏谒泽/

C.俄有急诏至/以泽代耽/召为工部尚书/耽纳诏于怀/饮如故/既罢/召泽曰/诏以公见代/吾且治行/敕将吏谒泽/

D.俄有急诏/至以泽代/耽召为工部尚书/耽纳诏于怀/饮如故/既罢/召泽曰/诏以公见代吾/且治行/敕将吏谒泽/

(2)下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.贞元,年号。

年号是我国从汉朝初年开始使用的封建王朝用来纪年的一种名号,古代帝王凡遇到大事、要事,常常要更改年号。

B.明经,汉朝出现的选举官员的科目,始于汉武帝时期,至宋神宗时期废除。

被推举者须明习经学,故以“明经”为名。

C.谥号是朝廷对死去的帝王、大臣、贵族(包括其它地位很高的人)、平民按其生平事迹进行评定后,给予或褒或贬或同情的称号。

D.乞骸骨,乞求自己的尸骨能回到故乡安葬,指古代官吏因年老请求退职,回老家安度晚年。

这是古代官员请求退休的委婉说法。

(3)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

A.贾耽胸怀宽广,维护大局。

大将张献甫在樊泽将要取代贾耽为帅这件事上,心存不服。

贾耽不为自己军权旁落而生气,反而对张献甫好言相劝,并带走了张献甫,保证了军队的安定。

B.贾耽诚心待人,处事有度。

他不随意评价别人;而且在李纳士兵路过滑州时,没有采纳手下让他们住在城外的建议,而是摒弃疑虑在城中安排住宿并宴请了他们,李纳的士兵对他很信服。

C.贾耽建言治军,颇有见地。

他建议应当由天子任命军队的将领,不应在军队将士中选拔,那样容易导致军心不稳,皇上虽然认为有道理,但没有采纳。

D.贾耽嗜爱读书,尤悉地理。

年老之后,贾耽在读书方面更加勤勉;四面八方的人都来拜见他,向他请教各地的风俗,以及物产、山川地理等知识。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①故事,居守不出城,以耽善射,优诏许猎近郊。

②耽每畋,从数百骑,往往人纳境,纳大喜,然畏其德,不敢谋。

四、默写(共1题;共5分)

7.(5分)(2017高三下·厦门模拟)补写出下列句子中的空缺部分。

①《诗经·氓》里,男主人公对婚事进行占卜,结果显示“________”,随后女主人公提出“________,________”以完成婚事。

②《曹刿论战》中,鲁庄公认为自己已做到与众人分享衣食,可以迎战齐国,曹刿对此说法的评价是“________,________”。

五、诗歌鉴赏(共1题;共7分)

8.(7分)(2020·柳州模拟)阅读下面两首诗词,完成下面小题。

夏日田园杂兴(其八)

南宋 范成大①

槐叶初匀日气凉,葱葱鼠耳翠成双。

三公②只得三株看,闲客清阴满北窗。

[注]①范成大(1126-1193):

南宋诗人,历任知处州、知静江府兼广南西道经略安抚使、四川制置使、参知政事等职,晚年退居故乡石湖。

②三公:

古代最高级的官吏,一般指太师、太傅、太保。

周代宫廷有三株槐树,拜见天子时,三公立于三槐之下。

鹧鸪天

南宋 辛弃疾①

游鹅湖,醉书酒家壁。

春入平原荠菜花,新耕雨后落群鸦。

多情白发春无奈,晚日青帘酒易赊。

闲意态,细生涯。

牛栏西畔有桑麻。

青裙缟袂谁家女,去趁蚕生看外家②。

[注]①辛弃疾(1140-1207):

作此词时诗人被罢官而闲居在江西上饶,年仅42岁。

②女子出嫁后称娘家为外家。

(1)下列对这两首诗词的赏析,不正确的一项是()

A.第一首诗前两句描写了槐叶像鼠耳一样对生,苍翠茂盛,遮住了炎炎夏日。

B.第二首词前两句描写了春入平原,荠菜花开、新耕雨后,群鸦觅食的乡野春色。

C.两首诗写作手法完全不同,范诗化用典故,运用对比;辛词则白描勾勒,借景抒情。

D.两首诗都着笔于眼前,描绘出一幅宁静恬淡而又充满生机的乡村风景画,笔调清新。

(2)两首诗均塑造了诗人“闲”的形象,其中情志是否相同?

请结合诗句比较鉴赏。

六、语言表达(共3题;共17分)

9.(6分)(2020高三上·安徽月考)阅读下面的文字,完成下面小题。

不信医师信“大师”,盲目减肥饿出病,饮酒之后吃头孢……在生活中,类似的事情 ,缺乏健康素养,常常会做出一些_____________科学常识的事情。

本想得到健康,反而失去健康。

这说明,()。

提升健康素养,掌握必要的医学知识,能够更好理解医生、______________医患信任。

医学是有局限性的,医疗也有风险,不可能包治百病。

大自然有春夏秋冬,人有生老病死,这是谁也无法改变的自然规律。

世界上没有两片相同的树叶,也没有两个相同的病人。

同样的疾病,同样的治疗方法,不同的人也可能有不同的结果。

尽管现代医学 ,但仍然有很多疾病尚无法完全治愈。

只有尊重医学和医务人员,理解生老病死的自然规律,了解医疗技术的局限性,才能更好地意识自身的健康问题。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是()

A.层出不穷 违犯 增进 日新月异

B.层出不穷 违反 增强 突飞猛进

C.屡见不鲜 违反 增进 突飞猛进

D.屡见不鲜 违犯 增强 日新月异

(2)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是()

A.建设健康中国,需要提升整个社会的健康素养

B.整个社会都需要建设健康中国,提升健康素养

C.需要提升整个社会的健康素养,才能建设健康中国

D.整个社会都需要提升健康素养,才能建设健康中国

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是()

A.只有了解医疗技术的局限性.尊重医学和医务人员,理解生老病死的自然规律,才能更好地意识自身的健康问题。

B.只有理解生老病死的自然规律,了解医疗技术的局限性,尊重医学和医务人员,才能更好地认识自身的健康问题。

C.只有尊重医学和医务人员,了解医疗技术的局限性,理解生老病死的自然规律,才能更好地认识自身的健康问题。

D.只有理解生老病死的自然规律,尊重医学和医务人员,了解医疗技术的局限性,才能更好地意识自身的健康问题。

10.(8分)补写出下列名句名篇中的空缺部分。

①子曰:

“夫仁者,________,________。

能近取譬,可谓仁之方也已。

”

(《论语》)

②君子曰:

________。

青,________,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

(《荀子·劝学》)

③________,________。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

(曹操《短歌行》)

④________,________。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

(李白《蜀道难》)

11.(3分)(2017·长春模拟)在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

杏林,是中医界的代称。

①________。

董奉,字君异,三国时闽籍道医,与当时的张仲景、华佗齐名。

据《神仙传》卷十记载:

“君异居山间,为人治病,不取钱物,使人重病愈者,使栽杏五株,轻者一株,如此十年,计得十万余株,郁然成林……”根据董奉的传说,②________,同时,医家也以“杏林中人”自居。

后世喜用“杏林春暖”和“誉满杏林”来③________。

七、作文(共1题;共5分)

12.(5分)(2017高一下·石嘴山期中)阅读下面的文字,根据要求作文。

一个弟子去请教师父:

“人生的美好希望需要什么呢?

”

师父道:

“幻想。

”

弟子问道:

“怎样才能实现人生的美好希望呢?

”

师父说道:

“去掉幻想,努力行动。

”

弟子不解。

师父说:

“人生如果没有美好的幻想,怎么会产生人