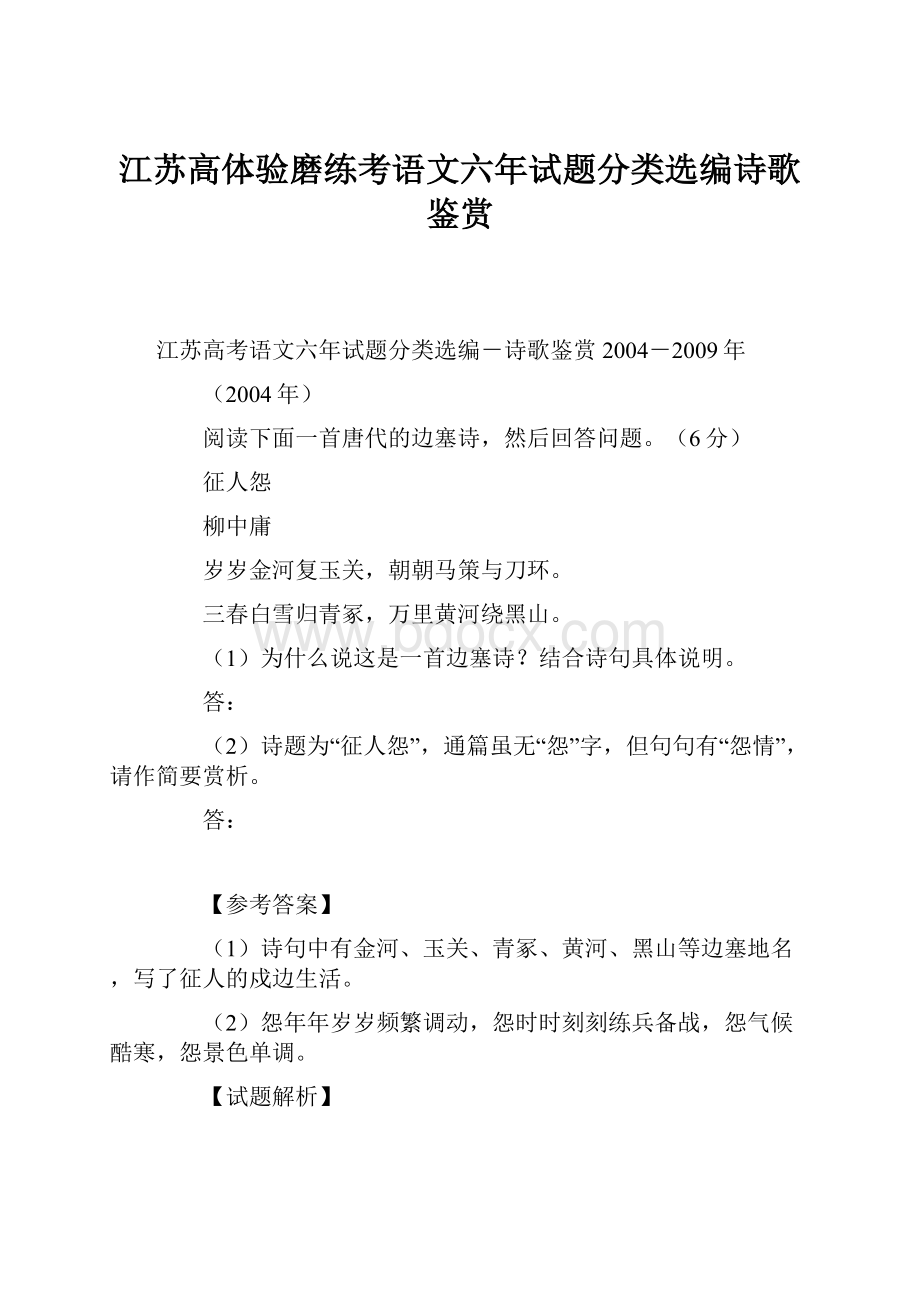

江苏高体验磨练考语文六年试题分类选编诗歌鉴赏.docx

《江苏高体验磨练考语文六年试题分类选编诗歌鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏高体验磨练考语文六年试题分类选编诗歌鉴赏.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

江苏高体验磨练考语文六年试题分类选编诗歌鉴赏

江苏高考语文六年试题分类选编-诗歌鉴赏2004-2009年

(2004年)

阅读下面一首唐代的边塞诗,然后回答问题。

(6分)

征人怨

柳中庸

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

(1)为什么说这是一首边塞诗?

结合诗句具体说明。

答:

(2)诗题为“征人怨”,通篇虽无“怨”字,但句句有“怨情”,请作简要赏析。

答:

【参考答案】

(1)诗句中有金河、玉关、青冢、黄河、黑山等边塞地名,写了征人的戍边生活。

(2)怨年年岁岁频繁调动,怨时时刻刻练兵备战,怨气候酷寒,怨景色单调。

【试题解析】

(1)一定要注意试题要求“结合诗句具体说明”。

因此,只要找出诗句中的“金河、玉关、青冢、黄河、黑山”等代表边塞的地名即可。

(2)此题只要读懂诗歌内容,体验到其中情感,就可以得出正确答案。

【试歌赏析】

柳中庸,名淡,以字行,中庸是其字。

唐朝河东人。

宗元同族。

御史并之弟。

与弟中行,皆有文名。

今存诗十三首。

大历年间进士,与卢纶、李端为诗友。

诗文大意是:

年年驻防金河,现今又来守玉门关,天天只有马鞭和大刀与我作伴。

阳春三月下,白雪回到昭君墓地,(我心随同)万里黄河又绕过了边陲遥远的黑山。

边塞诗盛于唐代,题材多样,内容丰富,有的表现戎马征戍,有的描绘异域风光。

有的为征夫写恨,也有的代思妇拟言。

边塞的好题材,在盛唐差不多已经写完。

盛唐以后,写边塞诗是不能不费一点心思了。

柳中庸这首《征人怨》,乍看题目。

觉得有些熟烂。

然而。

诗人却不落窠臼。

此诗虽亦写怨,却非关征人回首、佳人断肠之类。

首句并列两个地名“金河”、“玉关”,二者用“复”字关联,次句出以“马策”、“刀环”,中间用“与”字连接,各有一个时间副词,一说“岁岁”,一日“朝朝”。

“金河”、“玉关”都是征战之地,在此意念上,二者绝无分别。

“马策”、“刀环”虽为两个事物,却是共同说明马不歇鞍,人不解甲的内涵。

“金河”和“玉关”、“马策”与“刀环”相比并。

以其重复表现生活的单调,“复”字和“与”字流露一种无可奈何的厌倦之感,换成今天的说法,即:

不是金河就是玉关,整天价手不离马策与刀环。

而“岁岁”则把这种厌倦之感以时间的无限延伸极大地加重了,就是说,这种生涯无休无止。

“朝朝”又把令人烦厌的重复行为的频率推到极致。

教人难以忍受。

诗人巧妙地利用诗句的蝉联偶对的特点,使此种情绪得到最充分的表达。

“马策与刀环”对应“金河复玉关”,“朝朝”对应“岁岁”,音节增加一倍,意蕴上则产生相生互补的效果。

从而诗的构思更显得细密周匝。

三、四两句是诗意的加深和扩展。

“三春白雪”对塞外的环境特点稍作烘托,颇含悲凉之意;全句着重点则是落脚的三个字:

“归青冢”。

“青冢”所在,其时虽属唐辖境,但毕竟为胡域,诗人说“归青冢”(大约唐军无事时在这一带休整),由这个“归”字,即可知征人无还乡之期。

“青冢”在这里似也有一种象征意味;难道说我们这些征人也如王昭君一样,将长留塞外么?

结句说行军、转战。

如果说前二句从时间写征人的感受、情绪,那么,后两句则从空间张大视角,青冢—黄河—黑山,给人以山高水长的距离感。

诗人既以“万里黄河”展示地域之广阔,复以“绕黑山”状征途之回转曲折。

“绕”是绕来绕去,不同于单线征程,走过不再回头。

这个字,同前面的“金河”、“玉关”、“马策”、“刀环”的重复,单调感一脉相承。

诗的前半写征戍无止期,后半则写征途无尽头,结构上也恰好对称,而于字句间透着“欲归无计”的渺茫。

此诗似乎从总体上暗示给读者这样一个问题:

难道这是人的生活么?

远在一千年前的西周时期,就有过这一类哀怨:

“匪兕匪虎,率彼旷野”,“哀我征夫,独为匪民!

”(《诗经·小雅·何草不黄》)汉末古诗中所谓“十五从军征,八十始得归”。

其怨甚深。

前者是对戕害人性的统治者的反抗的呼声,后者则是血泪的控诉。

这首诗妙在:

写怨而不著一字怨语,毫无迹象可求。

诗人布局之巧妙,手法之高明,气象之开阔,格调之雄浑。

足以同王昌龄的作品相匹敌。

[1]金河:

又称黑河,流经内蒙中部,入黄河。

唐时有金河县。

故址在今内蒙呼和浩特市南。

玉关,即玉门关。

在今甘肃敦煌西北,阳关在其东南,均为古时通西域要道。

[2]策:

马鞭。

[3]青冢:

王昭君墓。

传说塞外草白。

昭君墓常见草色青青,故称。

[4]黑山:

又名杀虎山。

在今内蒙呼和浩特附近。

(2005年)

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

(8分)

竹窗闻风寄苗发司空曙

李 益

微风惊暮坐,临牖思悠哉。

开门复动竹,疑是故人来。

时滴枝上露,稍沾阶下苔。

何当一入幌,为拂绿琴埃。

【注】苗发、司空曙是李益诗友。

(1)诗以“微风”开头,并贯穿全篇。

请对此作具体说明。

答:

(2)“时滴枝上露,稍沾阶下苔”两句渲染了什么样的氛围?

表达了作者什么样的心情?

答:

(3)诗中哪一句可以使人联想到“知音”的故事?

答:

【参考答案】

(1)颔联:

微风吹开门,吹动竹子(引起怀念故友之情)。

颈联:

微风吹落枝上露水(滴在阶下青苔上)

尾联:

希望微风吹进帘幔(拂去尘埃)

(2)清冷、幽静

(3)“为拂绿琴埃”

【试题解析】

第

(1)题中所谓“贯穿全篇”,即“微风”在以下三句诗中都有体现。

按照这个思路去揣摩下面三句:

推开门又使竹动的不可能是“故人”,因为作者用了个“疑”字,应该是微风;枝上露何以滴下,本来没风也可以自然下滴的,但想到题目的提示,当然就可以理解为是微风吹下的,“入幌”“拂绿琴埃”主语是什么,不可能是人,难道要让朋友来替自己拂去琴上的尘埃?

所以主语也应是微风,作者希望微风掀帘进屋拂去琴上的尘埃。

第

(2)题喧闹的环境又如何会有“时滴枝上露,稍沾阶下苔”如些细腻的感知?

景语即情,把环境渲染得如些清冷、幽静,是为了表达孤单、寂寞的心情。

第(3)题暗用俞伯牙、钟子期有关知音的的典故。

伯牙的琴声只有钟子期能听懂,钟子期是他的知音。

钟子期不在,伯牙也就没有弹琴意绪。

琴上为何积满尘埃?

长期没弹。

为何长期没弹?

像伯牙一样没有知音欣赏。

作者希望风拂去琴上尘埃就是希望朋友到来自己重新弹琴。

什么时候故人真能如风来似的掀帘进来,我当重理丝弦,一奏绿琴,以慰知音,那有多么好啊!

“何当”二字,既见出诗人依旧独坐室内,又表露不胜埋怨和渴望,双关风与故人,结出寄思的主题。

【试歌赏析】

李益和苗发、司空曙,都列名“大历十才子”,彼此是诗友。

诗题曰《竹窗闻风寄苗发司空曙》,诗中最活跃的形象便是傍晚骤来的一阵微风。

“望风怀想,能不依依”(李陵《答苏武书》),因风而思故人,借风以寄思情,是古已有之的传统比兴。

本诗亦然。

这微风便是激发诗人思绪的触媒,是盼望故人相见的寄托,也是结构全诗的线索。

此诗成功地通过微风的形象,表现了诗人孤寂落寞的心情,抒发了思念故人的渴望。

诗从“望风怀想”生发出来,所以从微风骤至写起。

傍晚时分,诗人独坐室内,临窗冥想。

突然,一阵声响惊动了他,原来是微风吹来。

于是,诗人格外感到孤独寂寞,顿时激起对友情的渴念,盼望故人来到。

他谛听着微风悄悄吹开院门,轻轻吹动竹丛,行动自如,环境熟悉,好象真的是怀想中的故人来了。

然而,这毕竟是幻觉,“疑是”而已。

不觉时已入夜,微风掠过竹丛,枝叶上的露珠不时地滴落下来,那久无人迹的石阶下早已蔓生青苔,滴落的露水已渐渐润泽了苔色。

多么清幽静谧的境界,多么深沉的寂寞和思念!

可惜这风太小了,未能掀帘进屋来。

屋里久未弹奏的绿琴上,积尘如土。

风啊,什么时候能为我拂掉琴上的尘埃呢?

结句含蓄隽永,语意双关。

言外之意是:

钟子期不在,伯牙也就没有弹琴的意绪。

什么时候,故人真能如风来似的掀帘进屋,我当重理丝弦,一奏绿琴,以慰知音,那有多么好啊!

“何当”二字,既见出诗人依旧独坐室内,又表露不胜埋怨和渴望,双关风与故人,结出寄思的主题。

全篇紧紧围绕“闻风”二字进行艺术构思。

前面写临风而思友、闻风而疑来。

“时滴”二句是流水对,风吹叶动,露滴沾苔,用意还是写风。

入幌拂埃,也是说风,是浪漫主义的遐想。

绿琴上积满尘埃,是由于寂寞无心绪之故,期望风来,拂去尘埃,重理丝弦,以寄思友之意。

诗中傍晚微风是实景,“疑是故人”属遐想;一实一虚,疑似恍惚;一主一辅,交织写来,绘声传神,引人入胜。

而于风著力写其“微”,于己极显其“惊”、“疑”,于故人则深寄之“悠思”。

因微而惊,因惊而思,因思而疑,因疑而似,因似而望,因望而怨,这一系列细微的内心感情活动,随风而起,随风递进,交相衬托,生动有致。

全诗构思巧妙,比喻维肖,描写细致。

可以说,这首诗的艺术魅力实际上并不在以情动人,而在以巧取胜,以才华令人赏叹。

(2006年)

请阅读下面一首词,然后回答问题。

(8分)

鹧鸪天

室人降日*,以此奉寄

[元]魏 初

去岁今辰却到家,今年相望又天涯。

一春心事闲无处,两鬓秋霜细有华。

山接水,水明霞,满林残照见归鸦。

几时收拾田园了,儿女团圞夜煮茶。

*室人降日:

妻子生日。

(1)词的前两句表达了作者怎样的思想感情?

第二句中的“又”字用得好,好在哪里?

答:

(2)“满林残照见归鸦”一句,在表达技巧上有什么特点?

请略加分析。

答:

(3)有人认为词的最后两句写得极为感人,请谈谈你的看法。

答:

【参考答案】

(1)表达了作者漂泊中深切思念家中亲人之情。

“又”字暗示作者不止一次浪迹天涯,饱含愁苦与无奈。

(2)这里以鸦归巢与人不能归家对比,运用的是反衬手法。

(3)作者企盼与家人一起自食其力,共享天伦之乐。

语言朴素平实,亲切动人,能唤起读者强烈共鸣。

【试题解析】

太太生日,相望天涯的先生送上的是什么礼物?

一首词,一首情真意切的家常小词。

“何时收拾田园了,儿女团圞夜煮茶?

”在这明白如话的笔墨中,洋溢着家的温暖,爱的馨逸。

这是一首情真意切、明白晓畅的小令。

总体而言,命题点角度不大,具体实在。

【诗歌赏析】

作此词时,魏初先生正在宦游的路上。

为了仕途,他不得离乡背井,抛家别眷。

常年在外,哪有不想家、不想妻子儿女的呢?

尤其是在某些特定的日子——魏太太的生日!

于是,魏先生写下了这首感情深挚、细腻的词。

“去岁今辰却到家,今年相望又天涯。

”未说“今年”,先忆“去岁”,这是因为去年的今天很快乐,也很难得——词人恰好赶在太太过生日的时候回到了家。

何以知道它难得?

因为此前此后若干年里的今天,词人都不在家。

何以知道此前此后若干年里的今天,词人都不在家?

因为他明明白白地告诉我们:

今年相望“又”天涯。

这个“又”字是要重读的,别看它只是个极普通的虚字,却已把“去岁”之前若干年里“今辰”的“天涯”“相望”都隐含在内,这叫做“加倍法”。

本来,“去岁今辰到家”与“今年相望天涯”对举,哀乐参半;但次句加了这个“又”字,就变成了“去岁今辰到家”和“历年相望天涯”的比较,会少离多,词的基调由此一锤定音,愁苦而低沉了。

“一春心事闲无处,两鬓秋霜细有华。

”这两句看似平列,其实却是因果关系:

由于“一春”都在想“心事”,没有一刻空闲,所以“两鬓”已有些花白,像是点点“秋霜”。

“心事”指什么?

当是想家,想安享家庭生活的天伦之乐。

念兹在兹的亲情日日萦绕在心头,挥之不去,催人易老,鬓发哪能不斑白呢?

该句语气虽然平淡,却很耐读,好像低度醇酒,入口并不浓烈,然而细斟缓酌,饮之既久,也一样醉人。

“山接水,水明霞。

满林残照见归鸦。

”上片四句全是叙事,过片则就旅途景物略事点染,于是便有峰回路转之妙。

山水相缪,馀霞成绮,落日把树林烧得通红……然而残照的逆光中竟影现出了点点“归鸦”!

可见再迷人的景色在游子眼里便会成为思家情结的膨化剂。

鸦而曰“归”,一“归”字大可玩味。

“鸦”能“归”,人反而不能“归”,竟是人不如鸦了,岂不可怜可悯可哀可叹?

这种物与人之间的“反衬法”,更显出人思家之苦。

又与上文“山接水,水明霞”相反相成,共同营造了一段“聊骋望以消忧、反触目而更愁”的沉郁顿挫。

“何时收拾田园了,儿女团栾夜煮茶?

”上文已用鸦之“归”暗点了人之不得“归”,然而人虽一时不得“归”,心却在向往着那一天,于是便顺理成章地写出了全词最精彩、最高潮的两句。

虽然“何时”能“归”还不确定,但只要有了这份心,“归”期也就不远了:

白天亲自拾掇田园,晚上阖家围炉欢聚。

自食其力,共乐天伦,仅此而已!

平民意识,常人姿态,所以亲切动人。

高明的作者往往用最简洁的笔触去勾勒最典型的场景、最重要的情节、最关键的人物,并留下一些空白,让读者凭借自己的生活积累来补充。

“儿女团栾夜煮茶”七字,正是这一创作法则的绝佳体现!

只写“儿女团栾”,而为人父者、为人母者连同他们为人父母的乐趣,虽不言却已尽言了。

读到此句,我们仿佛看见:

当缀着星光的夜幔笼罩住四野的时辰,在魏先生的寒舍里,孩子们团团围在他身边,闹着嚷着要他讲故事;而魏太太则笑吟吟地陪坐在一旁作针线活儿;灶膛中燃烧着的松枝不时发出噼啪的响声,火舌舔着陶壶,壶嘴里喷出一缕缕茶香……不,壶嘴里喷出的不止是茶香,更有家的温暖与馨逸。

一语传神,而能使人人心旌摇曳。

总之,这首词,情真意切。

在这明白如话的笔墨中,洋溢着家的温暖,爱的馨逸。

感人至深,令人回味,启人思索。

(2007年)

阅读下面一首宋词,然后回答问题。

(8分)

鹧鸪天 送人

辛弃疾

唱彻《阳关》泪未干,功名馀事且加餐。

浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。

今古恨,几千般,只应离合是悲欢?

江头未是风波恶,别有人间行路难!

(1)“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山”蕴含了什么样的思想感情?

运用了哪种表现手法?

答:

(2)这首词以“送人”为题,下片写出了哪两层新意?

答:

【参考答案】

(1)翘首远望,依依不舍的惜别之情;路途艰险,祝福平安的关切之情;山高水长,前程迷茫的郁闷之情。

借景抒情或寓情于景。

(2)不应把离别(相聚)视为人世间唯一悲痛(欢乐)的事。

人世间的风波远比路途风波险恶得多。

【诗歌赏析】

这首词见于四卷本《稼轩词》的甲集,是作者中年时的作品。

那时候,作者在仕途上已经历了不少挫折,因此词虽为送人而作,但是所表达的多是世路艰难之感。

上阕头二句:

“唱彻《阳关》泪未干,功名馀事且加餐”。

上句言送别。

《阳关三叠》是唐人上阕送别歌曲,加上“唱彻”、“泪未干”五字,更觉无限伤感。

从作者的性格看,送别绝不会带给他这样的伤感。

他平日对仕途、世事的感慨一直,郁积胸中,恰巧,遇上送别之事的触动,便一涌而发,故有此情状。

下句忽然宕开说到“功名”之事,便觉来路分明。

作者和陆游一样,都重视为国家的恢复事业建立功名的。

他的《水龙吟》词说:

“算平戎万里,功名本是,真儒事,公知否。

”认为建立功名是分内的事;《水调歌头》词说:

“功名事,身未老,几时休?

诗书万卷,致身须到古伊周。

”认为对功名应该执着追求,并且要有远大的目标。

这首词中却把功名看成身外“馀事”,乃是不满朝廷对金屈膝求和,自己的报国壮志难酬,而被迫退隐、消极的愤激之辞:

“且加餐”,运用《古诗十九首》“弃捐勿复道,努力加餐饭”之句,也是愤激之语。

“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山”。

写送别时翘首遥望之景,景显得生动,用笔也很浑厚,而且天边的流水远送无穷的树色,和设想行人别后的行程有关;雨中阴云埋掉一半青山,和联想正人君子被奸邪小人遮蔽、压制有关。

景句关联词中的两种不同的思想感情,不但联系紧密,而且含蓄不露,富有余韵。

下阕起三句:

“今古恨,几千般,只应离合是悲欢?

”这里的“离合”和“悲欢”是偏义复词。

由于题目“送人”与下阕头句“今古恨”,的情景的规定,所以“离合”,就只取“离”字义,“悲欢”就只取“悲”字义。

上阕写送别,下阕抒情本应该是以“别恨”为主调的,但是作者笔锋拗转,说今古恨事有几千般,岂只离别一事才是堪悲的?

用反问语气,比正面的判断语气更含激情。

作词送人而居然说离别并不是唯一可悲可恨的事,显示出词的思想感情将有进一步的开拓。

紧接着下文便又似呼喊又似吞咽地道出他的心声:

“江头未是风波恶,别有人间行路难。

”行人踏上旅途,“江湖多风波,舟楫恐失坠”(杜甫《梦李白》),但作者认为此去的遭遇比它更险恶。

那是存在于人们心中、存在于人事斗争上的无形的“风波”;它使人畏,使人恨,有甚于一般的离别之恨和行旅之悲。

“瞿塘嘈嘈十二滩,人言道路古来难;长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

”(刘禹锡《竹枝词》)其中的滋味,古人已先言之。

作者在此并非简单地借用前人的诗意,而有他切身的体会。

他一生志在恢复事业,做官时喜欢筹款练兵,并且执法严厉,多得罪投降派,和豪强富家,所以几次被劾去官。

如在湖南安抚使任内,筹建“飞虎军”,后来在两浙西路提点刑狱公事任内,即因此事实被劾为“奸贪凶暴”、“厉害田里”而被罢官。

这正是人事上的“风波恶”的明显例证。

作者写出词的最后两句,包含了更多的伤心经历,展示了更广阔、更令人惊心动魄的艺术境界,情已淋漓,语仍含蓄。

李白《行路难》的“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”,同此悲愤;白居易《和实质。

这首小令,篇幅虽短,但是包含了广阔深厚的思想感情,它的笔调深浑含蓄,举重若轻,不见用之迹而力透纸背,显示辛词的大家风度。

(2008年)

阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(8分)

登金陵凤凰台

李 白

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

【注】一水:

亦作“二水”。

(1)分别概括这首诗颔联和颈联的内容,并说说其中寄寓了诗人什么样的感慨。

答:

(2)“总为浮云能蔽日”一句用了何种修辞手法?

尾联表达了诗人什么样的思想感情?

答:

【参考答案】

(1)颔联写六朝古都的历史遗迹,颈联写金陵美丽的自然风物;寄寓人事沧桑、自然永恒以及六朝兴废的感慨。

(2)比喻。

①忧君王为奸邪所蒙蔽,忧奸邪为非作歹;②忧贤者包括自己不得任用,忧国忧君忧民。

【试题解析】

(1)颔联“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,抓住关键词“吴宫、晋代”,可知写的是南京作为六朝古都时的情况。

颈联“三山半落青天外,一水中分白鹭洲”,抓住关键词“山、青天、水、白鹭洲”可知写的是南京的自然景色。

前一句是昔,后一句是今,目的显而易见,古今对比,抒发作者古今兴亡盛衰之感。

(2)结合作者经历及诗歌内容,可以推知是比喻的修辞手法,浮云比成那些蒙蔽君王的奸邪小人,遮住了自己望长安,自己不得见长安,自然不会被统治者所重用。

【诗歌赏析】

这首诗写于唐玄宗天宝年间,为李白奉命“赐金还山”、南游金陵时所作。

全诗以登临凤凰台时的所见所感而起兴唱叹,把天荒地老的历史变迁与悠远飘忽的传说故事结合起来摅志言情,用以表达深沉的历史感喟与清醒的现实思索。

开头两句李白以凤凰台的传说起笔落墨,用以表达对时空变幻的感慨。

“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流”,自然而然,明快畅顺;虽然十四个字中连用了三个“凤”字,但丝毫不使人嫌其重复,更没有常见咏史诗的那种刻板、生硬的毛病。

凤凰台为地点,在旧金陵城之西南。

据《江南通志》载:

“凤凰台在江宁府城内之西南隅,犹有陂陀,尚可登览。

宋元嘉十六年,有三鸟翔集山间,文彩五色,状如孔雀,音声谐和,众鸟群附,时人谓之凤凰。

起台于山,谓之凤凰山,里曰凤凰里”。

李白用“凤凰台”不是一般意义上的登临抒怀,而是别有机杼。

从远古时代开始,凤凰便一直被认为有祥瑞的意义,并且与社会的发展有关:

美好的时代,凤凰鸟则从天而降,一片天籁之声。

因此,凤凰鸟的出现,多半显示着称颂的意义。

然而李白在这里首先点出凤凰,却恰恰相反:

他所抒发则是由繁华易逝,圣时难在,惟有山水长存所生发出的无限感慨。

引来凤凰的元嘉时代已经永远的过去了,繁华的六朝也已经永远的过去了,只剩下浩瀚的长江之水与巍峨的凤凰之山依旧生生不息。

三四句的“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,从“凤去台空”的变化时空入手,继续深入开掘其中的启示意义。

“生子当如孙仲谋”的吴大帝,风流倜傥的六朝人物,以及众多的统治者,他们都已经被埋入坟墓,成为历史的陈迹;就连那巍峨的宫殿如今也已经荒芜破败,一片断壁残垣。

煊赫与繁华究竟留给历史什么可以值得纪念的东西呢?

这里含蕴着李白独特的历史感喟。

那些“投汩笑古人,临濠得天和”与“功高不受赏,长揖归故园”的高士、哲人,获得了李白特殊的尊敬。

同时,李白敢于藐视封建秩序,打破传统偶像的精神束缚,以至于轻尧舜,笑孔丘,平交诸侯,长揖万乘。

所以,李白对这些帝王的消逝,除去引起一些感慨之外,没有丝毫惋惜。

那么,当他把历史眼光聚焦在那些帝王身上的时候,蔑视的态度是显而易见。

花草蓬勃,天地依旧,一切都按照规律变化发展着。

这就是历史,这就是千古的兴亡!

“三山半落青天外,一水中分白鹭洲”,接下二句表现出李白没有让自己的思想完全沉浸在对历史的凭吊当中,而把深邃的目光投向大自然的情怀。

三山亦为地点,旧说在金陵西南的江边。

据《景定建康志》载:

“其山积石森郁,滨于大江,三峰并列,南北相连,故号三山”。

又据陆游的《入蜀记》载:

“三山自石头及凤凰台望之,杳杳有无中耳,及过其下,则距金陵才五十余里。

”陆游所说的“杳杳有无中”,恰好笺注说明了“三山半落”那若隐若现的景象描写。

尤其是那江中的“白鹭洲”,横亘于金陵西长江里,竟把长江分割成为两半。

于是,自然力的巨大、恢阔,赋予人以强健的气势,宽广的胸怀,也把人从历史的遐想中拉回现实,重新感受大自然的永恒无限。

李白虽然具有超脱尘俗的理想愿望,但他的心却始终关切着现实政治与社会生活,于是当他对历史与自然进行亲切的光顾之后,又把自己的眼睛转向现实政治。

他极目远眺,试图从六朝的帝都放眼到当时的权力中心,亦即自己的心之所向的首都长安。

然而他的努力失败了,原因是“总为浮云能蔽日”,只好“长安不见使人愁”。

于是,浮云悠悠,愁思无限,壮志难酬,哀怨如缕。

在这里李白化用了陆贾《新论·慎微篇》中的“邪臣之蔽贤,犹浮云之障日月也”的说法,用来寄予自己的内心怀抱。

他的痛苦,他的疾恶如仇,他的“与尔同消万古愁”的情结,仿佛也就容易理解。

特别是其中的“长安不见”又内含远望之“登”字义,既与题目遥相呼应,更把无限的情思涂抹到水天一色的大江、巍峨峥嵘的青山与澄澈无际的天空当中。

这样心中情与眼中景也就茫茫然交织在一起,于是山光水色,发思古之幽情,思接千载;江水滔滔,吟伤今之离恨,流韵无穷。

李白是天才诗人,并且是属于那种充满创造天才的大诗人。

然而,惟独李白临黄鹤楼时,没能尽情尽意,“驰志”千里。

原因也很简单,所谓“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。

因而,“谪仙诗人”难受、不甘心,要与崔颢一比高低;于是他“至金陵,乃作凤凰台诗以拟之”,直到写出可与崔颢的《黄鹤楼诗》等量齐观的《登金陵凤凰台》时,才肯罢休。

这虽然是传言,但也挺恰切李白性格。

《登金陵凤凰台》博得了“与崔颢黄鹤楼相似,格律气势未易甲乙”的赞扬。

其实,李白的《登金陵凤凰台》,崔颢的《黄鹤楼诗》,它们同为登临怀古的双璧!

李白《登金陵凤凰台》的艺术特点,首先在于其中所回荡着的那种充沛、浑厚之气。

气原本是一个哲学上的概念,从先秦时代起就被广泛运用。

随着魏晋时期的曹丕以气论文,气也就被当做一个重要的内容而在许多的艺术门类里加以运用。

虽然,论者对气的理解、认识不完全相同,但对所含蕴的思想性情、人格精神与艺术情调,又都一致认同。

李白《登金陵凤凰台》中明显地充溢着一股浑厚博大之气,它使李白观古阅今,统揽四海于一瞬之间,且超然物外,挥洒自如。

浑厚博大之气使李白渊深的思想,高妙的见解,阔大的心胸,成