人教版高中地理新教材通用版选择性必修1第五章 第一节.docx

《人教版高中地理新教材通用版选择性必修1第五章 第一节.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版高中地理新教材通用版选择性必修1第五章 第一节.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版高中地理新教材通用版选择性必修1第五章第一节

第一节 自然地理环境的整体性

课程标准

运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律。

学习目标

1.学会运用自然地理环境整体性原理解释地理现象。

2.应用图表,了解海—气相互作用对全球水热平衡的影响。

3.举例说明厄尔尼诺和拉尼娜现象对全球气候的影响。

一、地理要素间进行着物质与能量的交换

1.自然地理环境的组成要素:

大气、水、岩石、生物、土壤、地形等。

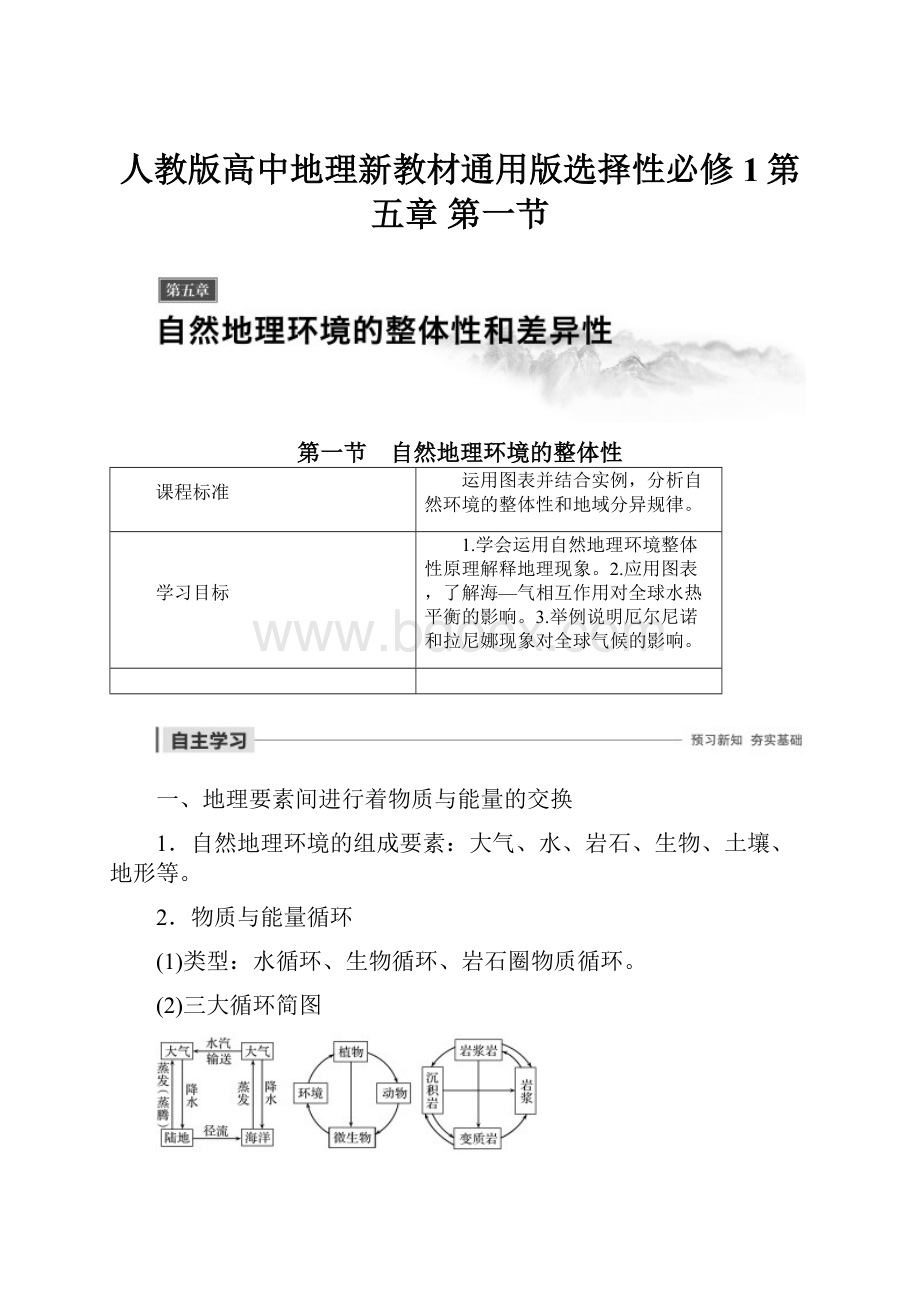

2.物质与能量循环

(1)类型:

水循环、生物循环、岩石圈物质循环。

(2)三大循环简图

(3)意义:

进行物质迁移和能量交换,形成相互渗透、相互制约和相互联系的整体。

思考

自然界中物质循环是双向的,能量传递也是双向的吗?

答案 自然界中物质循环是双向的,但是能量只能单向流动,不能循环利用。

二、地理要素间相互作用产生新功能

1.生产功能

(1)概念:

指自然地理环境具有合成有机物的能力。

(2)过程:

植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及无机盐,通过光合作用,生产出有机物。

2.平衡功能

(1)概念:

指各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理环境的性质保持稳定的能力。

(2)特征:

各地理要素本身不具备平衡功能,但自然地理环境拥有此功能。

思考

农民种庄稼获取农产品,主要利用了自然地理环境的什么功能?

答案 生产功能。

三、自然地理环境具有统一的演化过程

1.特点

(1)变化性:

自然地理环境各要素每时每刻都在演化。

(2)统一性

①含义:

自然地理环境各个要素的发展演化是统一的,一个要素的演化伴随着其他各个要素的演化。

②表现:

某一自然地理要素的演化,会导致其他要素及整个地理环境状态的改变。

2.意义:

保证了自然地理要素之间的协调,是自然地理环境整体性的重要表现形式。

判断

1.在自然地理组成要素中,最容易受人类干扰而发生变化的要素是地形。

(×)

2.自然地理环境各要素每时每刻都在演化。

(√)

探究点一 自然地理环境整体性的表现

读“某区域地理要素逻辑关系图”,回答问题。

1.将下列内容和图甲、图乙的字母对应起来。

①生态环境改善 ②地表水丰富,水系发达,河流众多 ③地表侵蚀、切割强烈,呈现山、丘、盆、谷交错分布状态

④退耕还林、还草 ⑤基岩裸露

A.________;B.________;C.________;D.________;E.________。

答案 A—② B—③ C—① D—⑤ E—④

2.该区域最有可能是( )

A.黄土高原B.青藏高原

C.南方低山丘陵D.塔里木盆地

答案 C

3.图甲和图乙分别反映地理环境整体性的什么特点?

答案 图甲反映地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化的,自然地理环境具有统一的演化过程。

图乙表示某一要素的变化会导致其他要素甚至整个地理环境状态的改变,即“牵一发而动全身”。

自然地理环境整体性的表现

(1)地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化的,即各要素与环境总体特征是协调一致的。

如我国西北内陆地区温带荒漠景观的形成:

(2)环境各要素之间是相互制约的,某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状态的变化,即“牵一发而动全身”。

如大量使用矿物燃料和滥伐森林会引起整个生态环境的失调:

(3)某一要素的变化,不仅影响当地的自然地理环境,还会对其他地区的自然环境产生一定的影响:

地理环境中各要素之间是相互联系的,若某一要素发生变化就会给其他要素带来影响,甚至发生一系列的变化。

读图回答1~2题。

1.图中所示的中心“甲”可能是( )

A.人口数量增多B.气候变化

C.森林破坏D.围湖造田

2.上图反映了自然地理环境的( )

A.综合性B.区域性

C.整体性D.差异性

答案 1.C 2.C

解析 第1题,根据环境的整体性,各要素之间是相互联系,相互影响的。

根据图中所示的中心“甲”一旦出现所产生的影响分析,甲可能是森林破坏,C对。

人口数量增多是环境问题的根本原因,与图中各结果之间不是直接影响的关系,A错。

气候变化不能直接影响土壤肥力,B错。

围湖造田与温室效应增强无直接因果关系,D错。

第2题,上图反映了自然地理环境的整体性,某一要素发生变化就会给其他要素带来影响,甚至发生一系列的变化,C对。

没有反映综合性、区域性、差异性,A、B、D错。

探究点二 海—气相互作用

在海—气系统中,海洋主要通过向大气输送热量来影响大气运动,大气运动主要向海洋提供能量,改变洋流及重新分配海洋的热含量,构成了一个互相制约的体系。

1.导致大西洋上南北向大气环流形成的直接因素是________________的差异。

答案 不同纬度海洋对大气加热

2.为什么说大气环流和大洋环流是维持全球水、热平衡的基础?

答案 大气环流和大洋环流驱使着水分和热量在不同地区间传输,从而使地球上的水分和热量保持平衡。

3.为什么全球的大气环流和大洋环流的运动方向基本相同?

答案 大气运动通过风力吹拂海面,把动能传递给海洋,促使海水运动,海—气通过长期的相互影响,并在地球地转偏向力的影响下,形成了运动方向基本一致的大气环流和大洋环流。

1.海—气相互作用与水热交换

(1)海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽。

大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返还海洋,从而实现与海洋的水分交换。

海洋的蒸发量与海水温度密切相关,一般来说,海水温度越高,蒸发量越大。

(2)海洋吸收了大部分到达地表的太阳辐射,再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气。

海洋向大气输送的热量受海洋表面水温的影响,水温高的海区,向大气输送的热量多。

2.海—气相互作用与水热平衡

3.读“170°W附近海洋的大洋环流(ABCD)和大气环流(③④⑤⑥)示意图”,回答下列各题。

(1)图中A、B、C、D四海域中,水循环最活跃的是________。

原因是_______________。

(2)据图可以看出,维持全球水热平衡的基础是____________和____________。

(3)根据图中信息判断,A、B、C、D四海域中向大气输送热量最少的海域是______,为什么?

(4)①海域热量收入____________(填“大于”或“小于”)热量支出,为什么从长远看①海域年均温变化不大?

(5)与同纬度的陆地相比,②海域气温的日较差要____________(填“大”或“小”)一些。

答案

(1)A 纬度低,蒸发旺盛;受赤道低气压带控制,降水量大

(2)大洋环流 大气环流

(3)C 纬度高,有寒流经过,温度低,蒸发量小。

(4)大于 该海域不停地通过大气环流和大洋环流向高纬地区输送热量,使得该海域水温不会持续升高。

(5)小

解析 解题时关键抓住以下几点:

(1)海水温度的高低决定蒸发量的大小,决定水分交换活跃程度及热量输送的多少。

(2)低纬度地区热量收入大于支出,高纬度地区相反。

(3)与同纬度的陆地相比,海洋气温的日较差小。

探究点三 厄尔尼诺现象和拉尼娜现象

读下图,思考问题。

1.图中M处为“5℃”,对其含义理解正确的是( )

A.M处海面水温为5℃

B.M处海面水温比同纬度地区高5℃

C.M处海面水温比海底高5℃

D.M处海面水温比常年平均水温偏高5℃

答案 D

2.与厄尔尼诺相反的现象称为____________现象。

答案 拉尼娜

3.下图中,表示厄尔尼诺现象的海水运动图是________图。

厄尔尼诺对南美洲西岸降水的影响是______________________________________。

答案 甲 降水增多,甚至发生洪涝灾害

4.在上图中首先在甲、乙旁边正确标注厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的名称,然后画出高空与低空的气流运动方向的箭头,完成海洋与大气相互作用模式图。

答案 作图略。

(甲:

厄尔尼诺,气流运动方向为逆时针;乙:

拉尼娜,气流运动方向为顺时针)

5.图中有一世界著名渔场,说明其名称、形成原因及厄尔尼诺现象发生时受到的影响。

答案 秘鲁渔场。

秘鲁沿岸上升流将海水底层营养物质带到表层,为鱼类带来丰富饵料,形成著名渔场。

厄尔尼诺现象发生时,表层海水增温,上升流减弱,鱼类缺乏饵料,导致秘鲁渔场渔业减产。

厄尔尼诺和拉尼娜现象的区别与联系

拉尼娜现象

厄尔尼诺现象

东南信风

强

弱,甚至转为西风

南赤道暖流

强

弱

赤道逆流

弱

强

秘鲁寒流

强

西偏,被暖流取代

太平洋水温

东岸

降低

升高

西岸

升高

降低

太平洋两岸气候

东岸

降水减少

降水增加

西岸

降水增加

降水减少

对全球的影响

导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响

关联性

拉尼娜一般出现在厄尔尼诺之后

美国气候预测中心的月度报告指出,太平洋水温在前几周里愈发低于正常值,低空东风和高空西风也在赤道太平洋附近加强。

据此回答4~5题。

4.美国气候预测中心的月度报告说明( )

A.一切正常

B.厄尔尼诺现象即将形成

C.拉尼娜现象即将形成

D.以上说法都不对

5.受“低空东风和高空西风也在赤道太平洋附近加强”的影响( )

A.秘鲁西海岸出现暴雨的几率增加

B.秘鲁渔场减产几率增加

C.澳大利亚东海岸降水将增加

D.澳大利亚东海岸降水将减少

答案 4.C 5.C

解析 第4题,太平洋水温低于正常值,低空东风和高空西风也在赤道太平洋附近加强,均说明拉尼娜现象即将形成。

第5题,受其影响,澳大利亚东海岸上升气流增强,降水增加。

读“我国某地区自然要素关系图”,回答1~2题。

1.该图反映了自然地理环境的( )

A.综合性B.整体性

C.差异性D.地域性

2.下列叙述中,属于P环节的是( )

A.降水多集中在夏季——河流有夏汛

B.植被破坏严重——易形成“红色荒漠”

C.高温多雨——有机质分解快,积累少

D.山区坡陡——水流湍急,水力资源丰富

答案 1.B 2.C

解析 第1题,该图反映了自然地理环境各要素相互作用、相互制约,牵一发而动全身,因此是整体性。

第2题,亚热带季风气候区的地带性土壤是红壤,且因为高温多雨的气候类型,有机质分解快,积累少。

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。

若某些年份赤道地区太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度低于气温平均值0.5℃以上,则称为“拉尼娜”现象。

读“沃克环流示意图”,回答3~5题。

3.在沃克环流中( )

A.甲地为高压

B.乙地为低压

C.水平气流由乙吹向甲

D.甲地垂直方向气流下沉

4.正常年份,甲海域沿岸( )

A.温和少雨B.炎热多雨

C.寒冷干燥D.火警级别提高

5.当“拉尼娜”现象出现时,下列地区降水可能增加的是( )

①秘鲁沿海 ②我国南方 ③北美南部 ④印度尼西亚

A.①②B.③④C.①③D.②④

答案 3.C 4.B 5.D

解析 第3题,沃克环流实际上就是赤道太平洋海区的一个东西向的热力环流,在该热力环流中,甲地为低压,乙地为高压,故水平气流由乙吹向甲;甲地垂直方向上气流上升,故正确答案为C。

第4题,正常年份,甲处盛行上升气流,炎热多雨。

第5题,厄尔尼诺与拉尼娜现象的发生均与沃克环流有关,沃克环流的强弱变化直接导致赤道地区太平洋东西两岸的气候变化,具体表现分析如下:

6.读“滥伐森林与植树造林的环境变化模式图”,回答下列问题。

(1)将下列地理现象的数字代号填入相应的空白处。

①水土流失 ②鸟类、兽类减少 ③生态失调 ④生物多样性增加 ⑤风速减小、湿度增大 ⑥气候恶化 ⑦干旱灾害减少 ⑧土地沙化 ⑨生态系统良性发展

(2)图示表示地理环境具有____________特征。

森林植被对地理环境影响很大,特别是分布于赤道附近区域的____________具有平衡大气成分的作用,影响全球气候的变化。

答案

(1)从上到下,从左到右:

第一行②⑦;第二行⑧⑥③④⑨;第三行①⑤

(2)整体性 热带雨林

解析 森林的破坏会直接导致植被和动物数量的减少,进而导致大气成分、大气温度的变化,进而导致水圈中河流流量、海平面的变化,这些变化还会导致地貌景观的变化,这些地理要素间的相互影响、统一演化,是地理环境整体性的表现。

读图,回答1~2题。

1.此图可以简单看作是“地理环境中的碳循环”。

图中数码代表的地理事物和地理现象正确的是( )

A.①动物 ②绿色植物 ③氧气 ④二氧化碳

B.①动物 ②绿色植物 ③二氧化碳 ④氧气

C.①绿色植物 ②动物 ③二氧化碳 ④氧气

D.①绿色植物 ②动物 ③氧气 ④二氧化碳

2.此图可以说明( )

①人类活动可以改变大气中二氧化碳的浓度

②自然地理环境的物质处在不断的运动和变化中

③自然地理环境要素会“牵一发而动全身”

④自然地理环境是一个相互联系和相互制约的整体

A.①②④B.②③④

C.①②③D.①②③④

答案 1.A 2.D

解析 第1题,由图可知,①②与大气圈有直接的碳物质交换,而①②的遗体是形成化石能源的主要成分,且①吸收氧气,释放二氧化碳,因此①为动物,②为绿色植物。

植物通过光合作用吸收二氧化碳(④)释放氧气(③)。

第2题,图中碳循环是物质运动的主要形式,体现了圈层之间的联系与地理环境的整体性。

同时也看出,人类活动会导致大气中二氧化碳浓度上升,从而使地理环境要素发生改变。

动物对地理环境具有很强的适应性,在地理环境各要素之间发挥着平衡功能。

据此回答3~4题。

3.把非洲热带草原上的狮子、猎豹等大量捕杀,若干年后最可能出现的景象是( )

A.大群的羚羊、斑马生活在安宁的草原上

B.草原依然如故,没有变化

C.初期食草动物大增,后又数量锐减

D.草原退化、沙化

4.美国黄石公园的工作人员发现公园里的植被遭到严重破坏,原因是鹿的数量增长过快,那么他们应采取的有效措施是( )

A.允许猎杀鹿,获取更多收入

B.将鹿驱赶到黄石公园以外

C.从非洲进口食肉动物狮子、猎豹

D.从加拿大引进灰狼

答案 3.C 4.D

解析 第3题,狮子、猎豹等被大量捕杀后,虽然短时间内会使食草动物失去天敌而大量繁殖,但食草动物的数量又会因争夺食物和生存空间而减少,狮子、猎豹又会因猎物充足而数量大增,达到一个新的平衡。

第4题,A、B两项是“短期”行为,C项热带草原的食肉动物难以适应美国黄石公园的环境。

读“我国某区域农业生产系统各要素相互作用示意图”,回答5~6题。

5.图中①②③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

6.该示意图体现了( )

A.地理环境的不稳定性

B.地理环境的整体性

C.自然环境的相对稳定性

D.人类对自然的改造力量是无穷的

答案 5.B 6.B

解析 第5题,土壤湿度影响地面蒸发,地面蒸发又影响空气湿度;土壤湿度增大,土壤热容量增大,气温变幅减小;土壤湿度增大,地面植被增加,蒸腾作用加强,大气降水增加。

第6题,读图可知,该地区由于灌溉,水分条件发生变化并引起了一系列地理环境的变化,体现了地理环境的整体性特征。

(2018·北京东城区期末)下图为“湖泊演变为陆地的过程示意图”。

读图,回答7~9题。

7.湖泊演变为陆地的过程是( )

A.③④①②B.①②③④

C.②④①③D.③①④②

8.湖泊演变为陆地过程中的主导因素是( )

A.气候B.地形

C.水文D.生物

9.图示演变过程体现了地理环境的( )

A.区域性B.整体性

C.差异性D.开放性

答案 7.A 8.D 9.B

解析 第7题,湖泊演变为陆地的过程中,湖泊泥沙沉积量逐渐增加,水量减少,湖泊面积缩小,到后期陆生生物生长,演变过程结束;结合四幅图可知,湖泊演变为陆地的过程是③④①②,故A项正确。

第8题,湖泊演变为陆地过程中,植物营养素沉积湖底(动植物枯死、腐烂)是最早发生的现象,生物的生长是在营养素的条件下发生的,并且一直持续到陆生生物的形成,故湖泊演变为陆地过程中的主导因素是生物,故D项正确。

第9题,图中演变过程最初是由生物因素发生的变化,导致水文、地形等因素的改变,最终使环境整体发生变化,故演变过程体现了地理环境的整体性特征,B项正确。

(2018·广东中山期末)也门索科特拉岛拥有世界上最神奇的动植物物种。

在该岛800多种植物中,有超过1/3的物种是其所特有的。

岛上的龙血树是地球上最具生命力的树种之一。

龙血树形态奇特,好像向四周撑开了一把伞。

据此完成10~11题。

10.索科特拉岛物种具有独特性的最主要因素是该岛( )

A.平原面积广大

B.长期与大陆隔绝

C.火山活动频繁

D.人类活动影响小

11.龙血树的奇特形态主要有利于( )

A.为根部遮挡阳光,减少水分蒸发

B.抗击强台风带来的狂风暴雨

C.进行光合作用

D.收集水分并使其汇集到根部

答案 10.B 11.D

解析 第10题,读图可知,索科特拉岛四面临海,物种具有独特性的最主要因素是该岛长期与大陆隔绝,B对。

第11题,根据索科特拉岛所在的地理位置可知,该地为热带沙漠气候,气候干旱,龙血树的奇特形态,有利于收集水分并使其汇集到根部,D对。

读“某区域图”,完成12~14题。

12.海域①~④中,蒸发量最大的是( )

A.①B.②

C.③D.④

13.海域①和④向大气输送的热量差别很大,最主要的原因是受________影响( )

A.纬度位置B.大气环流

C.太阳辐射D.洋流性质

14.海域①~④中获得的净辐射值最低的海域是( )

A.①B.②

C.③D.④

答案 12.D 13.D 14.B

解析 第12题,海水蒸发量的大小与温度高低呈正相关。

四个海域中,海域④水温最高,蒸发量最大。

第13题,海水温度越高,向大气输送的热量越多;两海域纬度位置相当,正午太阳高度相当,获得的太阳辐射能量相当;海域④受暖流影响,水温比受寒流影响的海域①高。

第14题,海域②纬度位置最高,热量收入最低,盈余量为负值且最低,获得的净辐射值最低。

15.读下图,回答下列问题。

(1)科学家研究发现,厄尔尼诺现象是太平洋海域海水、大气相互作用的结果,它与图乙气压中心的气压变化密切相关。

据图填出下列地理事物的变化情况,完成厄尔尼诺现象成因及其对秘鲁沿海地区影响的说明。

1月份,图示低压中心气压值变大,高压中心气压值变小→东南信风风力变弱→秘鲁寒流势力变弱,赤道逆流变__________→秘鲁近海海域出现向南流动的________(冷暖性质)洋流,即厄尔尼诺→秘鲁沿海地区可能出现__________等自然灾害。

(2)正常年份,A地降水丰沛的原因是什么?

(3)在厄尔尼诺年时,A地沿岸国家会久旱无雨,粮食减产,并因干旱而引发森林火灾,试解释原因。

答案

(1)强 暖性 洪涝

(2)①地处迎风坡,多地形雨;②大陆沿岸暖流(东澳大利亚暖流)起增温增湿作用。

(3)受厄尔尼诺现象影响,赤道附近太平洋西部地区沃克环流的上升气流减弱或消失,被下沉气流代替,气候由湿润多雨变成干旱少雨,引发旱灾,导致粮食减产,且易发森林火灾。

解析 由于温暖的海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西移动,改变南太平洋海区的海水等温线分布状况,从而形成南太平洋两岸的多雨地带和干旱地带的异常。

如秘鲁沿海由原来的年降水量约为25~125毫米变为高达360毫米,出现洪水泛滥;而澳大利亚、东南亚等地由原来的多雨变为少雨,出现旱灾。

16.读“我国某地区自然景观综合标志图”,回答有关问题。

(1)图示最有可能是我国的__________地区,该地区各自然地理环境要素之间相互渗透、相互制约和相互联系,突出反映了地理环境的__________性。

(2)该地区河流出现汛期的季节一般是在________和________,其原因是___________。

(3)若该地区森林面积锐减,则对本区内的土壤和河流有何主要影响?

答案

(1)东北 整体

(2)春季 夏季 春汛主要是春季季节性积雪融化;夏汛主要是夏季风带来丰沛的降水

(3)对土壤的影响:

腐殖质减少,水土流失加剧,使得土层变薄,肥力下降。

对河流的影响:

含沙量增加,降水多时易形成洪水,无降水时河流水量锐减甚至断流。

解析

(1)据图中“三面环山、平原中开”“冷湿的温带季风气候”及“色暗、肥沃的土壤”等信息,可判断该地区是我国的东北地区。

(2)东北地区的河流一般有两个汛期。

春汛主要与季节性积雪融水有关,夏汛主要与夏季风带来的降水有关。

(3)该地森林面积锐减会导致水土流失加剧、土壤肥力下降、河流含沙量增加、河流径流量的季节变化增大等。

17.(2019·福建莆田模拟)阅读图文资料,完成下列要求。

(13分)

山顶苔藓矮曲林是亚热带常绿阔叶林、热带季雨林等在山顶或山脊,受山地特殊环境影响(山顶效应)演化形成的植被类型,也被称为“雾林”。

其树木弯曲变形、低矮且粗壮(图b);枝干或叶片上密布附生的苔藓植物。

鉴于其生存环境的独特性和分布的特殊性,近年来备受关注,有关专家呼吁应加强保护。

图a示意中国南方山顶苔藓矮曲林分布。

(1)山顶苔藓矮曲林又被称为“雾林”,试对此作出合理解释。

(2)分析山顶苔藓矮曲林生长缓慢、“矮曲”的原因。

(3)推测我国山顶苔藓矮曲林分布高度的东西向变化及原因。

(4)说明加强山顶苔藓矮曲林保护的原因。

答案

(1)植被茂密,蒸腾作用和保湿作用大,空气湿度大;地面辐射强,散热快,空气中的水汽易凝结成雾;山地复杂的地形有利于水汽上升,冷凝成雾。

(2)由于潮湿多雾,日照少;气温低,热量少;土层浅薄,贫瘠,植物生长缓慢。

在强烈山风的持续作用下,树木弯曲变形甚至匍匐地面;冷湿使得植物向上生长受阻。

(3)变化:

自东向西升高(或自西向东降低)。

原因:

山顶苔藓矮曲林是受山顶效应影响形成的,我国自东向西地势升高(或我国自西向东地势降低),所以其分布高度也随之升高(或降低)。

(4)山顶苔藓矮曲林生长环境恶劣,生态脆弱;人类活动不当(转为农业用地、采药等)的威胁日益严重;具有保持水土、涵养水源、保护生物多样性等环保功效;生存环境独特,具有较高的科研价值。