《传染病护理学》教案.docx

《《传染病护理学》教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《传染病护理学》教案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

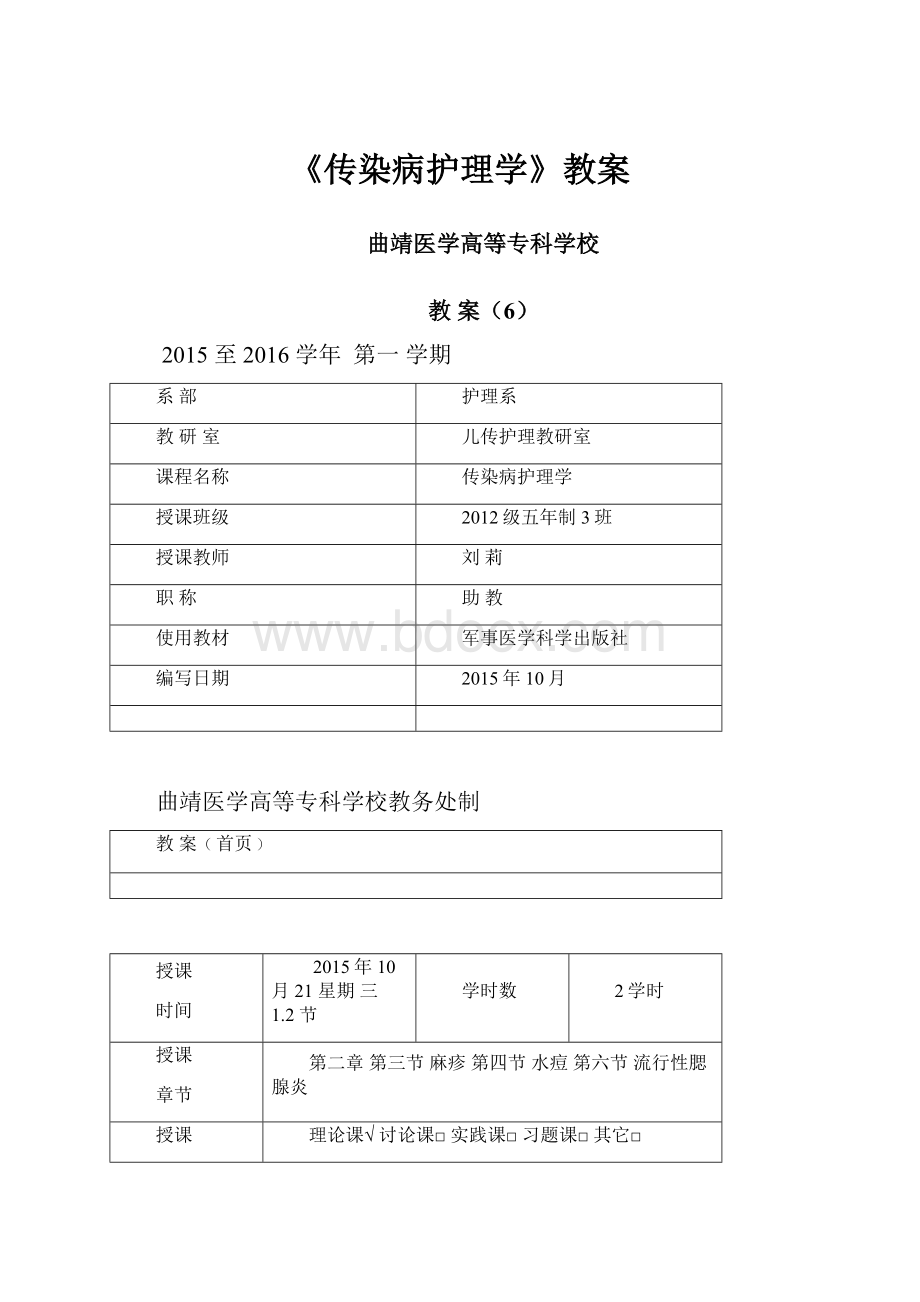

《传染病护理学》教案

曲靖医学高等专科学校

教案(6)

2015至2016学年第一学期

系部

护理系

教研室

儿传护理教研室

课程名称

传染病护理学

授课班级

2012级五年制3班

授课教师

刘莉

职称

助教

使用教材

军事医学科学出版社

编写日期

2015年10月

曲靖医学高等专科学校教务处制

教案﹙首页﹚

授课

时间

2015年10月21星期三1.2节

学时数

2学时

授课

章节

第二章第三节麻疹第四节水痘第六节流行性腮腺炎

授课

方式

理论课√讨论课□实践课□习题课□其它□

教学

目的

(目标)

1.掌握麻疹、水痘、流行性腮腺炎的临床特点、护理问题、护理措施

2.熟悉麻疹、水痘、流行性腮腺炎的流行病学、预防

教学

重点

难点

重点:

护理评估、护理诊断、护理措施

教学

方法

用多媒体课件进行教学

用病例导入教学内容

采用精讲、启发、引导、讨论等教学方法

教材

参考

文献

1.朱念琼传染病护理学第一版南京江苏科学出版社

2.朱念琼传染病护理学习题集第一版南京江苏科学出版社

3.吴光煜传染病护理学第二版北京北京大学医学出版社

4.王明琼传染病学第四版北京人民卫生出版社

5.王明琼传染病学学习指导及习题集第四版北京人民卫生出版社

6.沙介荣传染病学第三版北京人民卫生出版社

教学内容

时间分配

板书

第三节麻疹

病例:

患者,男,10个月,于2008年12月26日入院。

患者5日前无明显诱因发热、咳嗽,3日前皮肤又出现红色斑丘疹,曾在当地诊所治疗,效果差。

入院检查:

T39.5℃,P108次/分,R25次/分,BP未测。

口颊黏膜充血,全身膝关节以上皮肤可见红色斑丘疹,压之退色,疹间皮肤正常,双肺呼吸音粗,双下肺可闻及湿性啰音及少许干啰音,心率108次/分,律齐,其余检查正常。

问题:

1.该病人主要的的护理诊断有哪些?

2.应采取哪些主要的护理措施?

一、定义:

是由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病。

临床上以发热、上呼吸道炎症、眼结膜充血、口腔麻疹黏膜斑、全身斑丘疹为特征。

麻疹传染性强,病后可获终身免疫。

二、病原学

麻疹病毒属副粘液病毒,无亚型,在电镜下病毒呈球形或丝状,中心为单股负链RNA,外有脂蛋白包膜,膜内有血凝素,能凝集猴红细胞。

麻疹病毒在外界生活力不强,对日光及一般消毒剂均敏感,紫外线能很快灭活病毒,在空气飞沫中保持传染性不超过2h,在流通空气或日光下半h及失去活力,但耐寒、耐干燥,在-70~15℃可保存数月至数年。

三、发病机制及病理

麻疹病毒侵入上呼吸道黏膜和眼结膜上皮细胞并复制,通过局部淋巴组织进入血液,形成第1次病毒血症。

病毒被单核-巨噬细胞系统吞噬后在内繁殖并释放,大量病毒再次侵入血流,形成第2次病毒血症,出现高热和皮疹。

麻疹的主要病理特征是当麻疹病变遍及全身淋巴组织,可引起扁桃体、淋巴结、脾、阑尾等处淋巴组织增生和多核巨细胞形成。

皮疹有真皮层内毛细血管内皮细胞肿胀、增生、管腔扩张充血,以及血管周围言行细胞浸润和血浆渗出所组成,覆盖于皮疹上的表皮细胞发生继发性退行性变,角化后脱屑。

口腔黏膜及黏膜下组织充血、渗出、局灶性坏死及言行细胞浸润。

四、流行病学

1.传染源患者是唯一的传染源,自发病前2d至出疹后5d内眼结膜分泌物、鼻、口咽、气管的分泌物中均含有病毒,具有传染性。

2.传播途径主要通过空气飞沫传播。

3.人群易感性人群普遍易感。

易感者接触患者后90%以上发病,病后可获得持久免疫力。

4.流行特征发病以冬、春季为多,但全年都可发生。

好发年龄为6个月至5岁小儿,自麻疹疫苗接种以来,发病率已显著下降,但青少年和成人发病率上升。

五、临床表现

1.典型麻疹可分以下四期:

(1)潜伏期:

约10d(6~18d),曾接触过被动或主动免疫者,可延至3~4周。

在潜伏期内可有轻度体温上升。

(2)前驱期:

也称发疹前期,一般为3~4d。

这一期的主要表现类似上呼吸道感染症状:

发热,多为中度以上发热;咳嗽、流涕、流泪、咽部充血等其它症状,并有眼结膜充血、眼睑水肿、眼泪增多、畏光。

90%以上的病人,在病程的第2~3d,出现于双侧近第一臼齿颊黏膜上,为0.5~1mm针尖大小的灰白色小点,周围有红晕,称麻疹黏膜斑(Koplik斑),最初可仅有数个,在1~2d内迅速增多,有时融合扩大成片,一般维持16~18h,多于出疹后1~2d内消失。

麻疹黏膜斑(koplik斑)是麻疹早期诊断的重要依据。

(3)出疹期:

多在发热后3~4d出现皮疹。

体温可突然升高至40℃,皮疹开始为稀疏不规则的红色斑丘疹,疹间皮肤正常,始见于耳后、颈部、沿着发际边缘,24h内向下发展,遍及面部、躯干及上肢,第3d皮疹累及下肢及足部,病情严重者皮疹常融合,皮肤水肿,面部浮肿变形。

大部分皮疹压之褪色,但亦有出现瘀点者。

全身有淋巴结肿大和脾肿大。

疾病极期特别是高热时常有谵妄、激惹及嗜睡状态,多为一过性,热退后消失,与以后中枢神经系统合并症无关。

此期肺部有湿性罗音,X线检查可见肺纹理增多。

(4)恢复期出疹3~4d后皮疹开始消退,消退顺序与出疹时相同;在无合并症发生的情况下,食欲、精神等其他症状也随之好转。

疹退后,皮肤留有糠麸状脱屑及棕色色素沉着,7~10d痊愈。

2.并发症

(1)支气管肺炎:

最常见,由麻疹病毒引起的支气管肺炎多不严重,继发细菌感染病情加重,常见致病菌有肺炎链球菌、链球菌、金黄色葡萄球菌和嗜血性流感杆菌等,易并发急性心衰、心肌炎、脓胸等。

(2)心肌炎:

多见于2岁以下患重症麻疹或并发肺炎或营养不良者,表现为烦躁、气促、发绀、面色苍白、心率快、心音低钝、肝脏短期内增大等心衰表现。

(3)喉炎:

临床表现为声音嘶哑、犬吠样咳嗽、吸气性呼吸困难及三凹征,严重者可窒息死亡。

(4)脑炎:

多在出疹后2~5d再次发热,外周血白细胞增多;出现意识改变、惊厥、突然昏迷等症状。

六、辅助检查

1.血象前驱期白细胞总数稍增高,出疹期白细胞总数略减少,淋巴细胞相对增高。

2.多核巨细胞检测初期取病人鼻咽分泌物、痰和尿沉渣涂片可见多核巨细胞。

3.血清学检查

(1)检测抗体:

检测麻疹病人血清中的特异性IgM和IgG抗体,是早期诊断方法。

(2)检测抗原:

用荧光抗体测剥脱细胞中麻疹病毒抗原。

4.病毒分离发病初期取病人鼻咽部、血液及眼结膜分泌物进行病毒分离,但阳性率低。

七、治疗要点

1.一般治疗按消化道传染病进行隔离,卧床休息,房内保持适当的温度和湿度,有畏光症状时房内光线要柔和;给予容易消化的富有营养的食物,补充足量水分;保持皮肤、黏膜清洁。

2.对症治疗高热时可用小量退热剂;烦躁可适当给予苯巴比妥等镇静剂;剧咳时用镇咳祛疾剂;继发细菌感染可给抗生素。

麻疹患儿对维生素A需要量大,世界卫生组织推荐,在维生素A缺乏区的麻疹患儿应补充维生素A,<1岁者每日给10万单位,年长儿20万单位,共两日,有维生素A缺乏眼症状者1~4周后应重复。

3.中药治疗前驱期已辛凉解表透疹;出疹期宜清热解毒透疹;恢复期宜养阴清热,调理脾胃。

4.并发症的治疗合并细菌感染时使用抗生素;发生心力衰竭时,给予强心剂;发生喉炎时,给予超声雾化吸入稀释痰液,应用糖皮质激素减轻喉头水肿。

八、预防

1.控制传染源隔离治疗患者至出疹后5d,有并发症者延长至10d。

密切接触者医学观察21d。

流行期间,托儿所、幼儿园暂停接送并停止接收新入托儿童。

2.切断传播途径病室应开窗通风半h以上。

医务人员离开病室时应洗手、更换外衣或在空气流通处停留20min。

避免易感者接触麻疹病人。

3.提高人群免疫力8个月以上的小儿可接种麻疹减毒疫苗,年幼体弱者接触麻疹病人后,应在5d内注射人血丙种球蛋白或胎盘球蛋白,可起到紧急预防或减轻症状的目的。

九、护理评估

1.询问健康史询问近期小儿所在托儿所、幼儿园有无麻疹流行,家人、邻居等密切接触者中有无麻疹病人,是否进行过麻疹疫苗接种,以往是否患过麻疹。

了解最近有无上呼吸道感染症状,尤其注意有无高热,眼结膜有无充血、畏光、流泪。

询问有无脓性痰、气促、烦躁、声音嘶哑、犬吠样咳嗽等并发症表现。

2.护理体检重点检查有无麻疹黏膜斑;皮疹的形态、出疹时间、出疹顺序及分布特点;有无结膜充血;有无鼻翼扇动,口唇是否发绀,以及肺部有无罗音和心率、心音情况等。

3.查阅辅助检查了解血象、血清学检查、病原学检查结果。

4.心理-社会状况评估家长对本病的了解程度,家长有无过度担忧、焦虑等情绪。

十、护理问题

1.体温过高与麻疹病毒感染和继发细菌感染有关。

2.皮肤完整性受损与皮疹有关。

3.营养失调:

低于机体需要量与高热、出疹、不思饮食有关。

4.潜在并发症支气管肺炎、喉炎、急性心衰等。

5.有传播感染的可能与病原排出有关。

十一、护理目标

体温正常;皮肤无破溃,无继发感染发生,皮疹消退;体重正常,患儿获得所需的营养;无并发症发生;病原不向外扩散。

十二、护理措施

1.生活护理

(1)隔离:

采取呼吸道隔离。

(2)休息:

高热病人,应卧床休息。

居室应安静、清洁、阳光充足、空气新鲜,保持合适的温度、湿度,保证病人充分休息。

(3)饮食:

给予营养丰富易于消化的流质或半流质饮食,多喝温开水,保证足够的水分摄入。

不可盲目忌嘴,恢复期尚应加餐。

2.对症护理保持皮肤、口腔、鼻腔及眼的清洁;发疹期应清洁皮肤,勤翻身和更换内衣;眼分泌物多时,可用生理盐水或2%硼酸水清洗;出疹期一般不用退热,高热亦不可滥用物理降温,退热药更应慎用,禁用冷敷,忌用酒精擦浴,以免妨碍出疹。

如无并发症,体温在39.5℃以上时,可酌情给小剂量退热药。

3.用药护理及时、正确的用药;观察药物的疗效和毒副作用。

4.病情观察与并发症监测密切观察生命体征、面色、意识;大便的次数、颜色、量、性状、气味;密切注意热型和出疹时的表现,如出疹时高热骤退或疹出齐后高热不退、病人出现烦躁不安、呼吸急促、心率加快等症状则提示有并发症发生,应及时报告医生并协助做好相应处理。

严重并发症的观察应重点放在婴幼儿。

5.心理护理医护人员与患者及家属进行有效的沟通,使其熟悉麻疹的基本知识。

做好解释和安慰工作,减轻心理压力。

关心体贴患者,鼓励患者战胜疾病的信心,积极主动的配合治疗和护理。

十三、健康教育

1.预防宣教做好麻疹的预防宣传,特别要让孩子的家长知道麻疹是严重威胁儿童健康的一种传染病,宣传接种麻疹减毒活疫苗对预防本病的重要作用。

对麻疹的密切接触者应医学观察3~4周,以便早期进行隔离和治疗。

流行期间易感儿不要去公共场所。

年幼体弱者接触麻疹病人后,应争取在5d内肌注人血丙种球蛋白0.1~0.2ml/kg做被动免疫,可防止发病或减轻症状。

2.康复指导单纯麻疹可在家中隔离,以减少继发感染。

对麻疹的家庭护理如发热的护理、皮疹的护理、并发症观察给予具体指导,促进患儿康复。

如患儿出现呼吸急促、发绀、皮疹突然隐退,考虑出现并发症,及时送医院隔离治。

第四节水痘

一、定义

水痘是由水痘-带状疱疹病毒初次感染引起的急性传染病。

传染率很高,主要发生在婴幼儿,以发热及成批出现周身性红色斑丘疹、疱疹、痂疹为特征。

二、病原学

水痘-带状疱疹病毒属疱疹病毒科,呈球形,核心为双链DNA,由核衣壳包裹,外有脂蛋白囊膜,只有一种血清型,人为自然界已知的唯一宿主。

病毒存在于病人的呼吸道、血液及疱疹液中。

水痘病毒在外界抵抗力弱,不能在痂皮中生存,不耐酸,不耐热,对紫外线和一般消毒剂敏感。

三、发病机制及病理

病毒由呼吸道侵入,在局部黏膜上皮细胞及淋巴结内复制,然后进入血流形成第一次病毒血症,在单核-巨噬细胞系统内再次增殖,侵入血流引起第二次病毒血症和全身病变。

主要损害皮肤,皮疹分批出现与间歇性病毒血症。

随后出现特异性免疫反应,病毒血症消失,症状缓解。

部分病毒沿感觉神经末梢传入。

长期潜伏于脊神经后根神经节等处,形成慢性潜伏性感染。

水痘的主要病理特征是损害皮肤,主要限于表皮棘细胞层,细胞肿胀、气球样变、液化、组织液渗出形成单房性透明水疱,内含大量病毒,后因炎性细胞及组织残片增多,疱液渐变浑浊。

疱疹下真皮毛细血管扩张和单核细胞浸润,使疱疹基底周围形成红晕。

由于病变表浅,脱痂后不留瘢痕。

黏膜与皮肤病变相似。

个别病例可有脑、肺、肝等内脏损害,呈局灶性坏死改变。

当免疫功能低下时易发生严重的全身播散性水痘。

四、流行病学

1.传染源水痘患者为主要传染源,自水痘出疹前1~2d至皮疹干燥结痂时,均有传染性。

2.传播途径主要通过飞沫和直接接触传播。

在近距离、短时间内也可通过健康人间接传播。

3.人群易感性普遍易感,但学龄前儿童发病最多。

6个月以内的婴儿由于获得母体抗体,发病较少,妊娠期间患水痘可感染胎儿。

病后获得持久免疫,但可发生带状疱疹。

4.流行特征全年均可发生,冬、春季多见。

该病传染性很强,易感者接触患者后约92%发病,故幼儿园、小学等儿童集体机构易引起流行。

五、临床表现

潜伏期7~21d,一般为7~8d左右。

1.典型表现

(1)前驱期婴幼儿常无症状或症状轻微。

年长儿可有低热、头痛、乏力、食欲不振、咽痛等上呼吸道感染症状。

本期持续l~2d。

(2)出疹期皮疹先见于躯干、头部,逐渐延及面部,最后达四肢。

皮疹分布以躯干为多,面部及四肢较少,呈向心性分布。

开始为粉红色帽针头大的斑疹,数h内变为丘疹,再经数h变为水泡,从斑疹→丘疹→水泡→开始结痂,短者仅6~8h,皮疹发展快是本病特征之一。

水疱稍呈椭圆形,2~5mm大小,水泡基部有一圈红晕,当水疱开始干时红晕亦消退,皮疹往往很痒。

水痘初呈清澈水珠状,以后稍混浊,疱疹壁较薄易破。

水痘皮损表浅,按之无坚实感,数d后从水疱中心开始干结,最后成痂,经1~2周脱落。

无继发感染者痂脱后不留疤痕,痂才脱落时留有浅粉色凹陷,而后成为白色。

皮疹分批出现,故在病程中可见各期皮疹同时存在。

水痘为自限性疾病,一般10d左右自愈。

2.并发症主要为原发性水痘肺炎、脑炎和继发细菌感染。

六、辅助检查

1.血象白细胞总数正常或稍高,淋巴细胞相对增多。

2.疱疹刮片检查刮取新形成疱疹的基底组织碎片涂片,染色后镜检。

3.免疫学检查去双份血清作补体结合试验、中和试验、间接荧光抗体试验等检测抗体,第2份血清效价增高4倍或以上有诊断价值。

4.病毒分离取发病3d内病人的疱疹液作组织培养,分离病毒。

七、治疗要点

1.一般治疗

(1)隔离与休息:

按呼吸道传染病进行隔离,加强护理,注意手、皮肤及口腔清洁,简短指甲,防止抓破疱疹而继发感染。

内衣要宽松柔软。

(2)护理与饮食:

观察病情,给予易消化、少纤维的营养饮食。

(3)对症处理:

皮疹已破溃可涂以龙胆紫或新霉素软膏。

继发感染者应及早选用敏感的抗生素。

瘙痒者可给予炉甘石洗剂及抗组织胺药物。

并发肺炎、脑炎按肺炎和脑炎治疗。

激素一般禁用,当合并有严重并发症时,在应用有效抗生素的前提下,酌情使用。

病前已用激素者应用尽快减量或停用。

2.抗病毒治疗对严重病例或免疫缺陷、免疫抑制的病人,及早使用抗病毒药物,可减轻病情,减少并发症。

八、预防

1.控制传染源隔离病人至皮疹全部结痂或不少于发病后2周。

2.切断传播途径病室通风,用紫外线消毒。

3.提高人群免疫力易感儿接种水痘解毒活疫苗可取到较好的预防效果。

免疫低下易感儿,可在接触后尽早肌注水痘-带状疱疹免疫球蛋白2~5ml,可降低发病率与减轻病情。

九、护理评估

1.询问健康史有无与水痘患者或带状疱疹患者接触史,是否接种过水痘疫苗;发热出现的时间,皮疹出现的时间、皮疹的形态、分布、颜色,是有有瘙痒等。

2.护理体检测量体温,观察皮疹的形态、分布,是否继发感染。

3.查阅辅助检查了解血象、免疫学检查、病原学检查、

4.心理-社会状况评估家属及病人对水痘的了解程度,心理状况。

十、护理问题

1.体温过高与水痘合并细菌感染有关。

2.皮肤完整性受损:

皮疹与水痘病毒对皮肤损害有关。

3.有感染的危险与皮肤损害有关。

十一、护理目标

病人体温逐渐正常;皮肤保持完整;不发生继发感染。

十二、护理措施

1.生活护理

(1)隔离:

采取呼吸道隔离及接触隔离,做好病室空气消毒。

(2)休息:

症状明显或有并发症者应卧床休息。

(3)饮食:

给予高糖、高维生素、高蛋白易消化饮食。

2.对症护理

(1)皮疹护理:

加强皮肤清洁护理,每日清洁消毒皮肤2次,如有皮肤继发感染需增加清洁次数,衣服经高压灭菌后使用,以防皮疹破溃感染。

(2)口腔护理:

鼓励患者多饮水,保持口腔清洁,有口腔炎者做好口腔护理。

(3)发热护理:

可采用物理降温,禁用酒精擦浴,以避免对皮肤刺激。

3.用药护理及时、正确的用药;观察药物的疗效和毒副作用。

避免使用糖皮质激素类药物(包括激素类软膏)因可使病毒在体内增殖和扩散,使病情恶化。

4.病情观察与并发症监测观察皮疹发展情况和有无继发细菌感染。

5.心理护理医护人员与患者及家属进行有效的沟通,使其熟悉水痘的基本知识,理解病程中皮肤护理、消毒隔离的意义。

做好解释和安慰工作,减轻心理压力。

关心体贴患者,鼓励患者战胜疾病的信心,积极主动的配合治疗和护理。

十三、健康教育

1.预防宣教进行预防教育,采用水痘减毒活疫苗注射预防水痘;在流行季节,水痘易感儿不应去公共场所等。

2.康复指导讲述水痘的发病过程,指导家长做好皮肤护理预防感染,并说明本病无特效治疗,护理得当预后较好。

第六节流行性腮腺炎

一、定义

是由腮腺炎病毒引起的急性呼吸道传染病。

主要表现为腮腺的非化脓性炎症性肿胀、疼痛、发热,可累及其他腺体组织或脏器或神经系统,引起脑膜炎、睾丸炎、卵巢炎、胰腺炎等。

本病为自限性疾病,大多预后良好。

二、病原学

腮腺炎病毒属副黏液病毒,为单股RNA病毒,呈球形。

此病毒含有V抗原和S抗原,感染后可出现相应的抗体。

V抗原有保护作用,一般在感染后2~3周出现。

S抗体无保护性,但出现较早,可用于诊断。

腮腺炎病毒抵抗力弱,不耐热,对乙醚、氯仿、甲醛和紫外线均敏感。

一般室温下2~3d其传染性即可消失。

三、发病机制及病理

腮腺炎病毒通过飞沫侵入上呼吸道后,在局部黏膜上皮细胞中大量繁殖,然后进入血液循环,形成第一次病毒血症。

病毒经血流侵入腮腺等腺体和中枢神经系统,引起腮腺炎和脑膜炎。

病毒在受累部位进一步繁殖,并再次进入血流,形成第二次病毒血症,可侵犯第一次病毒血症未受累腺体和器官,因此临床上出现不通器官相继发生病变。

流行性腮腺炎的病理特征是受累组织的非化脓性炎症。

四、流行病学

1.传染源早期病人和隐性感染者。

腮腺肿大前7d至肿大后9d,可从唾液中分离出病毒。

无腮腺炎,仅有其他器官受累者,亦可从唾液和尿液中排出病毒。

2.传播途径主要通过空气飞沫传播。

3.人群易感性人群普遍易感,病后一般可获得持久免疫力,再次发病少见。

病人主要为儿童,无免疫力的成人亦可发病。

4.流行特征本病为世界性疾病,全年均可发病,以冬、春季为高峰。

呈散发或流行性,在集体儿童机构、学校可形成暴发流行。

五、临床表现

发病前2~3周有流行性腮腺炎接触史。

1.典型病例

初期可有发热、乏力、肌肉痰痛、食欲不振、头痛、呕吐、咽痛等症状,但多数患儿症状不重或不明显。

起病1~2d腮腺肿胀,一般先见于一侧,1~2d后对侧肿胀。

腮腺肿胀以耳垂为中心,向周围蔓延,边缘不清楚,局部皮肤不红,表面灼热,有弹性感及触痛。

腮腺管口可见红肿。

患儿感到局部疼痛和感觉过敏,张口、咀嚼时更明显。

部分患儿有颌下腺、舌下腺肿胀。

同时伴中等度发热,少数高热。

腮腺肿胀大多于1~3d到达高峰,持续4~5d逐渐消退而回复正常,整个病程约10~14d。

2.不典型病例

可无腮腺肿胀而以单纯睾丸炎或脑膜脑炎的症状出现,也有仅见颌下腺或舌下腺肿胀者。

3.并发症

(1)睾丸炎:

常见于腮肿后一周左右,突发高热、寒战、睾丸肿痛、伴剧烈触痛,重者阴囊皮肤显著水肿,鞘膜腔内有黄色积液,病变大多侵犯一侧,急性症状约3~5d,全程10d左右。

由于病变常为单侧,即使双侧也仅部分曲精管受累。

故很少导致不育症。

(2)卵巢炎:

主要表现为骤起畏寒、发热,下腹部或腰骶部疼痛,月经周期失调,严重者可触及肿大的卵巢,伴有压痛。

不影响生育力。

(3)胰腺炎:

多发生于腮腺肿大后数日,表现为体温再次上升,并出现恶心、呕吐、上中腹疼痛和压痛。

多在一周内恢复。

(4)神经系统并发症:

多发生在腮腺肿胀后4~5d,少数亦可发生于腮腺肿胀前。

可出现脑膜炎、脑膜脑炎或脑炎的表现,其中以脑膜脑炎多见。

症状多在1周内消失,预后良好。

偶因发重症脑膜脑炎或脑炎而致死。

六、辅助检查

1.血清和尿淀粉酶测定90%患者的血清淀粉酶有轻度和中度增高,有助诊断。

淀粉酶增高程度往往与腮腺肿胀程度成正比。

2.脑脊液检查无脑膜炎表现的病人中,约有50﹪病例脑脊液中白细胞计数轻度升高,并能从脑脊液中分离出腮腺炎病毒。

3.血清学检查特异性IgM抗体检测敏感性高、特异性强,可作为早期诊断的依据。

4.病毒分离从早期病人的血液、唾液、尿液、脑脊液中可分离出腮腺炎病毒。

七、治疗要点

1.抗病毒治疗发病早期可使用利巴韦林每日1g,儿童15mg/(kg.d),疗程5~7d。

2.对症治疗局部可用紫金锭或青黛散等,用醋调后外敷局部,肿痛较重时,给予镇痛药,发热给予降温。

3.并发症的治疗

(1)脑膜脑炎:

除对高热、头痛、呕吐等进行对症治疗外,短期使用糖皮质激素,静滴20%甘露醇。

(2)睾丸炎:

用丁字带将肿大的睾丸托起,局部冷敷,以减轻疼痛。

(3)胰腺炎:

禁食、输液、抑制胰液分泌。

八、预防

1.管理传染源隔离病人至腮肿完全消失。

2.切断传播途径在流行期间,居室应勤通风及空气消毒。

3.保护易感人群易感儿童应接种腮腺炎减毒活疫苗。

九、护理评估

根据流行病学资料,特别是在流行季节,又有与流行性腮腺炎病人的接触史;根据临床表现及实验室检查结果做出判断;了解不同年龄段病人的心理需求,给予必要的帮助和心理支持。

十、护理问题

1.体温过高与病毒感染有关。

2.营养失调:

低于身体需要量与发热、进食不足有关。

3.疼痛:

腮腺胀痛与腮腺炎病毒引起的腮腺炎症有关。

4.潜在并发症:

脑膜脑炎、睾丸炎、胰腺炎等。

十一、护理目标

病人体温逐渐正常;疼痛逐渐减轻或消失;患儿获得所需的营养;不发生脑膜脑炎、睾丸炎、胰腺炎等并发症,发生时能及早发现,及时治疗。

十二、护理措施

1.生活护理

(1)隔离:

采取呼吸道隔离。

(2)休息:

高热病人,应卧床休息。

居室应安静、清洁、阳光充足、空气新鲜,保持合适的温度、湿度,保证病人充分休息。

(3)饮食:

制定饮食计划,发热期应给予流质或半流质饮食,少量多餐,必要时给予静脉输液以维持足够的热量及水、电解质平衡。

2.对症护理加强口腔清洁护理,饭后及睡前用淡盐水或复方硼酸溶液漱口或刷牙。

在急性期不要吃酸、辣、甜味及干硬食品,以免刺激唾液腺使之分泌增多,加重肿痛。

3.用药护理遵医嘱予以抗病毒药物、激素类药物,及时、正确的用药;观察药物的疗效和毒副作用。

4.病情观察与并发症监测观察患儿有无出现持续高热、剧烈头痛、呕吐、颈强直、嗜睡、烦躁、惊厥、睾丸肿大及疼痛等,发现异常及时通知医生。

5.心理护理医护人员与患者及家属进行有效的沟通,使其熟悉流腮的基本知识,理解病程中限制饮食、消毒隔离的意义。

做好解释和安慰工作,减轻心理压力