高三历史上学期期中试题29.docx

《高三历史上学期期中试题29.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三历史上学期期中试题29.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

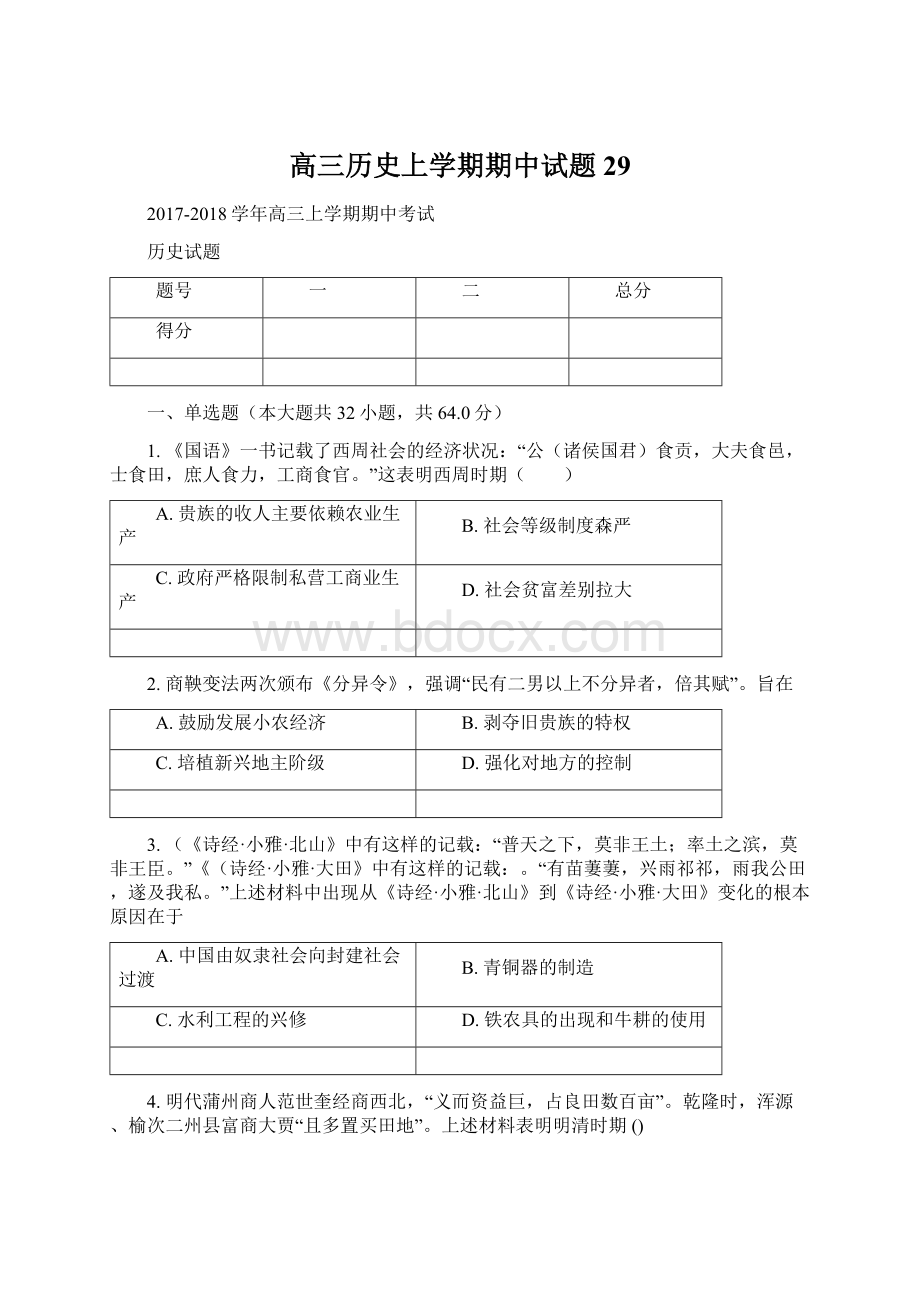

高三历史上学期期中试题29

2017-2018学年高三上学期期中考试

历史试题

题号

一

二

总分

得分

一、单选题(本大题共32小题,共64.0分)

1.《国语》一书记载了西周社会的经济状况:

“公(诸侯国君)食贡,大夫食邑,士食田,庶人食力,工商食官。

”这表明西周时期( )

A.贵族的收人主要依赖农业生产

B.社会等级制度森严

C.政府严格限制私营工商业生产

D.社会贫富差别拉大

2.商鞅变法两次颁布《分异令》,强调“民有二男以上不分异者,倍其赋”。

旨在

A.鼓励发展小农经济

B.剥夺旧贵族的特权

C.培植新兴地主阶级

D.强化对地方的控制

3.(《诗经·小雅·北山》中有这样的记载:

“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

”《(诗经·小雅·大田》中有这样的记载:

。

“有苗萋萋,兴雨祁祁,雨我公田,遂及我私。

”上述材料中出现从《诗经·小雅·北山》到《诗经·小雅·大田》变化的根本原因在于

A.中国由奴隶社会向封建社会过渡

B.青铜器的制造

C.水利工程的兴修

D.铁农具的出现和牛耕的使用

4.明代蒲州商人范世奎经商西北,“义而资益巨,占良田数百亩”。

乾隆时,浑源、榆次二州县富商大贾“且多置买田地”。

上述材料表明明清时期()

A.商人仍遵循“以末起家,以本守之”的传统观念

B.商业资本发展并开始转化为产业资本

C.晋商精明能干,敢于开拓新的领域

D.官商勾结,搞垄断和特权交易

5.唐宋之际,城市商业、手工业者职业分工更加细化,从事服务业、娱乐业的社会群体逐渐扩大,游手、闲汉、乞丐等无业人员活动在城市的各个角落。

这表明当时的城市( )

A.经济功能明显增强

B.坊市制度已被打破

C.居民贫富分化加剧

D.人口增多规模扩大

6.唐政府规定,“诸非州县之所,不得置市。

其市,当以午时击鼓二百下,而会大众,日入前七刻,击钲三百下,散。

……官差一人权检校市事。

……自有正铺者,不得于铺前更造偏铺……。

诸行以滥物交易者,没官……”这表明()

A.政府加强对商业的规范管理

B.政府对私营工商业给予保护

C.政府想遏制商业活动的进行

D.政府实行“工商食官”制度

7.北宋初期,佃户要迁徙必须由地主书写文字凭证。

宋仁宗时规定,佃户迁徙无须地主开具证明,收获完毕,结清账目便可离开,地主不得无理阻拦。

这有利于()

A.地主与佃户之间形成相互依存的关系

B.地主与佃户之间实现平等

C.佃户对地主的人身依附关系完全解除

D.缓和地主对农民土地兼并

8.根据台湾学者赵冈的研究,中国在唐宋两朝,大城市人口占到总人口比例的20%以上,而到1820年清朝,竞只有9%。

造成这一变化的重要经济因素是

A.清朝经济的衰败

B.小农经济的影响

C.市镇经济的发展

D.坊市制度被打破

9.明代后期,意大利人利玛窦从岭南北上京师时看到客商往来情形:

“旅客骑马或乘轿越岭,商货用驮兽或挑夫运送,他们好像是不计其数,队伍每天不绝于途,黄金就这样被送来了。

”这表明当时( )

A.岭南货币经济发达

B.商税成为政府财政倚重

C.长途贩运贸易兴盛

D.岭南地区商帮普遍兴起

10.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。

古书说:

“国之大事,在祀在戎。

”从下面的几幅青铜器皿图片可以看出,当时我国的青铜器主要是

A.礼器和兵器

B.农具和酒器

C.礼器和农具

D.兵器和农具

11.19世纪下半期,棉布、棉纱一直是外国输入中国的大宗商品,比重约占中国进口商品的30%.其中消费产品占中国进口商品的比重在1873年和1893年分别为91.9%和91.6%.材料反映了( )

A.西方的商品输出加速了中国自然经济的解体

B.西方的商品输出扩大了中国对外贸易的逆差

C.中国近代工业化进展缓慢

D.中国近代工业结构不合理

12.开平煤矿是洋务派官员李鸿章1881年创办的中国第一个使用机械开采的煤矿。

在此之前,通商口岸所需要的煤几乎全被洋煤所垄断,开平煤投入市场后,由于质优价低,中外争相使用。

以上材料说明()

A.洋务运动能够使中国走上富强之路

B.洋务企业的发展受到西方列强的压制

C.洋务运动为中国民族工业的发展奠定了基础

D.洋务运动中一部分产品投放市场并达到了分洋人之利的目的

13.如图是1872年一一1894年中国各类近代工业所占份额示意图,此图反映了( )

A.外国资本掌握中国经济命脉

B.洋务企业规模最大

C.中国的民族企业规模比较小

D.自然经济逐渐解体

14.《辛丑条约》的签订被称为“吸干中国最后一滴血,”对此表述错误的是()

A.列强穷凶极恶地对中国敲诈勒索

B.清廷堕落为“洋人的朝廷”

C.加重了人民的负担

D.标志着中国完全沦为列强的殖民地

15.有学者研究发现,1895一1911年间,民族资本工业发展速度年均15%,比“一战”期间的发展速度还略高一点。

其主要原因是( )

A.列强放松’T对华经济侵略一

B.群众性爱国运动的推动

C.清政府调整了经济政策

D.国家加大对经济的干预

16.下表为《1933年—1936年中国轻工业年平均指数增长表》,该表所示的经济情况的主要原因是()

年份

1933年

1934年

1935年

1936年

增长指数

100

103.5

105

107.6

A.列强忙于战争暂时放松对中国的经济侵略

B.因忙于内战,官僚资本暂时放弃了对民族企业的压制

C.国民政府发行大量纸币刺激了内需,扩大了消费

D.国民政府鼓励发展工商业.农业和交通运输业

17.据统计;1922年全国华商纱厂的纱锭数量大约38%集中在上海,14%集中在天津,10%集中在武汉,广大内地所占比例极少。

出现这种局面的主要原因是( )

A.民族资本受外国资本压制的程度不同

B.社会自然条件的制约

C.中国社会半殖民地化程度的不同

D.民众接受西方思想程度的差异

18.1924年8月10日,孙中山在《民生主义·第二讲》中提及“成为全国土地主人的国家将土地分配给农民耕种,实现‘耕者有其田”。

甚至提出“民生主义就是社会主义”。

这说明孙中山()

A.己经接受社会主义经济主张

B.提出了彻底的土地革命纲领

C.开始关心民生重视土地问题

D.发展了“平均地权”的思想

19.民国时期,“自铁路四通,奇技淫巧毕萃于都市,故近城镇者习奢华,而山泽则尚朴素,风气固判然两截。

”上述现象从本质上反映了( )

A.城乡思想观念的截然对立

B.城乡经济发展的水平不同

C.城乡居民生活差距日益拉大

D.交通的发展是社会习俗变革的根源

20.38、1954年,同仁堂实行公私合营后,工人们干劲十足。

他们的感受是:

“以前再怎么样也是给东家干活儿,公私合营后,我们就是给自己干活儿了。

”这是因为公私合营

A.变私有制为公有制

B.排除资本家的管理

C.提高了生产效率

D.变资本家所有为工人所有

21.如图反映的是我国1953-1985年农业总产值变化的情况,其中年均增长率出现最高值的原因是( )

A.国民经济调整成效突出

B.国家计划经济体制的确立

C.农业社会主义改造的推动

D.工业化建设掀起高潮

22.十一届三中全会召开的思想基础是:

()

A.纠正文革以来“左”倾教条主义

B.重新确立实事求是的思想路线

C.打破对毛泽东的个人迷信

D.否定了“两个凡是”的错误观点

23.17世纪初建立的英国东印度公司曾经辉煌一时,但19世纪中期以后它的经营却日益困难并最终解体。

上述现象出现的背景是( )

A.殖民掠夺的经营方式难以持久

B.商业垄断导致经营效率低下

C.英国的经济政策发生重大转变

D.英国对亚洲市场的依赖性减弱

24.一位美国历史学家这样总结道:

在欧洲的海外扩张中最重要的人物不是哥伦布、达·伽马、麦哲伦,而是那些拥有资本的企业家们。

对这一点最恰当的解释是()

A.否认了航海家们的贡献

B.企业家为航海活动提供了必需的物质支持

C.突出了企业家们的作用

D.资本的发展和需求是海外扩张的根本原因

25.英国著名经济学家亚当•斯密在1795年出版的《道德论》一书中说:

“如果一个社会经济发展成果不能真正分流到大众手中,那么它在道义上是不得人心的,而且。

是有风险的,因为它注定威胁社会稳定”。

这段话主要目的是为了防止( )

A.经济危机的发生

B.工人运动的兴起

C.垄断组织的形成

D.社会阶层的分化

26.下图是19世纪后期的某国海外贸易示意图,对该图解读正确的是()

A.西班牙成为“日不落帝国”

B.英国成为“世界工厂”

C.荷兰成为“海上马车夫”

D.美国成为“世界霸主”

27.1921年列宁在《论粮食税》一书中指出;“与中世纪封建制小生产相比,资本主义则是历史的进步”。

列宁在当时发表该言论意在强调( )

A.实行固定粮食税的可能性

B.实行农业集体化的必然性

C.发展商品货币关系的必要性

D.加快工业化建设的迫切性

28.斯大林时期,苏联的工业产量在世界上所占的份额从1921年的1.5%上升到1939年的10%。

其识字率从1897年的28.4%上升到1939年的87.4%。

在1913年到1961年间,外科医生从2.3万人增加到42万人,人均寿命从32岁上升到69岁。

这说明了

A.苏联的人民生活水平得到了明显的改善

B.苏联经济实现了农、轻、重的协调发展

C.斯大林模式调动了人民群众生产的积极性

D.斯大林模式适应了当时生产力的发展水平

29.1933年罗斯福执政后宣布放弃金本位制,并下令美国中央银行扩大美元的发行量,美元发行量成倍甚至成几十倍猛增,此举产生的后果是( )

A.加剧了西方国家间的贸易冲突

B.导致美国国际信用降低,出口低迷

C.导致美国出现物价飞涨,市场混乱

D.削弱了美元在世界货币体系的中心地位

30.口号是历史的浓缩,通过它们可以还原一个真实的历史。

下列口号出现在赫鲁晓夫执政时期的是

A.“开垦、开垦、再开垦”

B.“人道的、民主的社会主义”

C.“废除余粮收集制,拥护固定粮食税”

D.“谁不加入集体农庄,谁就是苏维埃政权的敌人”

31.如图图表为1965-1995年期间不同类型国家的国际贸易在世界贸易总额中所占比重示意图。

此图表反映( )

A.世界贸易格局发生根本性变化

B.发展中国家在世界贸易中的处境恶化

C.发达国家主导世界贸易的发展

D.发达国家与发展中国家间贸易冲突加剧

32.欧洲联盟的成立标志着()

A.欧共体由经济实体向经济政治实体的过渡

B.欧洲实现了经济政治的一体化

C.西欧国家的经济政治实力已超过美国

D.欧元已成为欧洲单一的流通货币

二、材料解析题(本大题共3小题,共36.0分)

33.关于中国资本主义萌芽发展缓慢的原因,国内外学者曾展开长期的争论。

一种观点认为,中国封建社会中有许多有利于资本主义发展的因素,但传统的儒家思想起了阻碍的作用。

另一种观点认为,明清封建专制政权推行的一整套方针政策,使自给自足的封建经济很难发展成为资本主义生产方式。

又一