人教版高中语文 44《大学》课时训练 新人教版选修《中国文化经典研读》.docx

《人教版高中语文 44《大学》课时训练 新人教版选修《中国文化经典研读》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版高中语文 44《大学》课时训练 新人教版选修《中国文化经典研读》.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版高中语文44《大学》课时训练新人教版选修《中国文化经典研读》

《大学》

课时训练·达标巩固区

一、基础巩固

1.下列句子中,加点词的解释不正确的一项是()

A.先致其知知:

知识

B.其所厚者薄厚:

重视

C.而著其善著:

撰写

D.天下鲜矣鲜:

少

【解析】选C。

著:

显露。

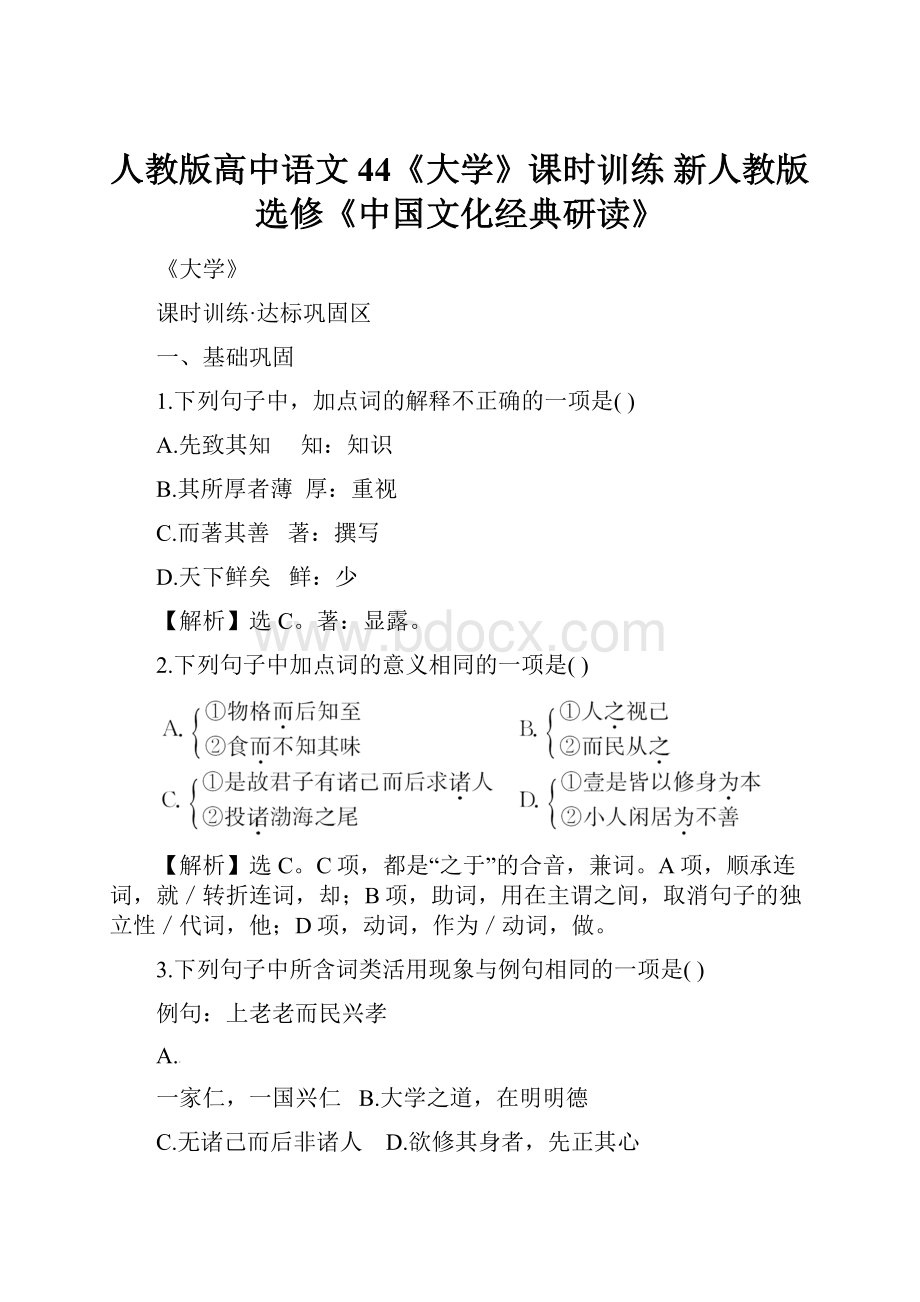

2.下列句子中加点词的意义相同的一项是()

【解析】选C。

C项,都是“之于”的合音,兼词。

A项,顺承连词,就/转折连词,却;B项,助词,用在主谓之间,取消句子的独立性/代词,他;D项,动词,作为/动词,做。

3.下列句子中所含词类活用现象与例句相同的一项是()

例句:

上老老而民兴孝

A.

一家仁,一国兴仁B.大学之道,在明明德

C.无诸己而后非诸人D.欲修其身者,先正其心

【解析】选A。

A项和例句都是形容词作动词。

“讲究仁义”“尊敬”。

B项,形容词的使动用法,使……显明,彰明;C项,名词用作动词,批评;D项,形容词的使动用法,使……端正。

4.下列各句与例句句式相同的一项是()

例句:

尧、舜帅天下以仁

A.德者,本也;财者,末也B.此谓修身在正其心

C.未之有也D.此谓诚于中,形于外

【解析】选D。

例句为状语后置句。

A、B两项为判断句;C项,宾语前置句;D项,状语后置句。

【知识延伸】

文言文中常见的判断句类型

判断句,是对事物的属性做出判断的句子,即说明某事物是什么或不是什么,一般是用名词或名词性词组作谓语。

主要有以下几种类型:

1.……者,……也。

这是古汉语里最典型的判断句式,它相当于现代汉语“……是……”。

如:

师者,所以传道受业解惑也。

(《师说》)

译文:

老师,是用来传授道理、讲授学业、解答疑难问题的人。

2.……,……也。

主语后面不用“者”,只在谓语后面用“也”来表示判断,相当于现代汉语中的“……是……”。

如:

和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)

译文:

和氏璧是天下公认的宝物。

3.……者,……。

在主语后面用语气词“者”表示停顿,在谓语后不用“也”,也相当于现代汉语中的“……是……”。

如:

四人者:

庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(《游褒禅山记》)

译文:

同游的四个人:

就是庐陵的萧圭,字君玉;长乐的王回,字深父;我的弟弟安国,字平父,安上,字纯父。

4.……,……者也。

在谓语后面“者也”连用,也相当于“……是……”。

如:

沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)

译文:

他是沛公车旁任警卫的樊哙。

5.……,……。

主语和谓语后面都不用语气词,但仍然可译为“……是……”。

如:

此亡秦之续耳。

(《鸿门宴》)

译文:

这是继续走秦国灭亡的老路啊!

6.用“为”表判断。

相当于现代汉语中的“是”。

如:

项燕为楚将。

(《陈涉世家》)

译文:

项燕是楚国的大将。

7.用副词“乃、则、皆、诚、非”等表判断。

如:

此诚危急存亡之秋也。

(《出师表》)

译文:

这确实已经到了关乎生死存亡的紧要关头了。

5.把下列语句翻译成现代汉语。

(1)古之欲明明德于天下者,先治其国。

译文:

_______________________________________________________

(2)有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。

译文:

_______________________________________________________

答案:

(1)古代那些想要在天下彰明美德的人,先要治理好自己的国家。

(2)心有恐惧就不能够端正,心有喜好就不能够端正,心有忧虑就不能够端正。

二、拓展阅读

(2015·临沂高二检测)阅读下面的文言文,完成后面问题。

天子乃思卜式之言,召拜式为中郎,爵左庶长,赐田十顷,布告天下,使明知之。

初,卜式者,河南人也,以田畜为事。

亲死,式有少弟,弟壮,式脱身出分,独取畜羊百余,田宅财物尽予弟。

式入山牧十余岁,羊致千余头,买田宅。

而其弟尽破其业,式辄复分予弟者数矣。

是时汉方数使将击匈奴,卜式上书,愿输家之半县官①助边。

天子使使问式:

“欲官乎?

”式曰:

“臣少牧,不习仕宦,不愿也。

”使问曰:

“家岂有冤,欲言事乎?

”式曰:

“臣生与人无分争。

式邑人贫者贷之,不善者教顺之,所居人皆从式,式何故见冤于人!

无所欲言也。

”使者曰:

“苟如此,子何欲而然?

”式曰:

“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节于边,有财者宜输委,如此而匈奴可灭也。

”使者具其言入以闻。

天子以语丞相弘。

弘曰:

“此非人情。

不轨之臣,不可以为化而乱法,愿陛下勿许。

”于是上久不报式。

数岁,乃罢式。

式归,复田牧。

岁余,会军数出,浑邪王等降,县官费众,仓府空。

其明年,贫民大徙,皆仰给县官,无以尽赡。

卜式持钱二十万予河南守,以给徙民。

河南上富人助贫人者籍,天子见卜式名,识之,曰:

“是

固前而欲输其家半助边。

”乃赐式外徭四百人②。

式又尽复予县官。

是时富豪皆争匿财,唯式尤欲输之助费。

天子于是以式终长者,故尊显以风百姓。

初,式不愿为郎。

上曰:

“吾有羊上林中,欲令子牧之。

”式乃拜为郎,布衣

③而牧羊。

岁余,羊肥息。

上过见其羊,善之。

式曰:

“非独羊也,治民亦犹是也。

以时起居,恶者辄斥去,毋令败群。

”上以式为奇,拜为缑氏令试之,缑氏便之。

迁为成皋令,将漕最④。

上以为式朴忠,拜为齐王太傅。

(节选自《史记·平准书》)

【注】①县官:

朝廷,官府。

②赐式外徭四百人:

天子赐给卜式的是对在外服徭役的四百人的处理权。

卜式有权免除他们的徭役,当然是有代价的,即需交钱,每人三百,共十二万钱。

③

:

草鞋。

④将漕最:

管理漕运成绩最好。

6.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

A.有财者宜输委委:

送献

B.于是上久不报式报:

答复

C.皆仰给县官,无以尽赡赡:

供给

D.河南上富人助贫人者籍籍:

登记

【解析】选D。

籍:

花名册。

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是()

【解析】选D。

乃:

才。

A项,……的情况;定语后置的标志。

B项,介词,和;动词,结交。

C项,介词,把;介词,按照。

8.以下六句话分别编为四组,全部属于体现卜式高尚品德的一项是()

①独取畜羊百余,田宅财物尽予弟

②卜式上书,愿输家之半县官助边

③使者具其言入以闻

④卜式持钱二十万予河南守,以给徙民

⑤天子于是以式终长者,故尊显以风百姓

⑥非独羊也,治民亦犹是也

A.①③⑤B.①②④C.②④⑥D.③⑤⑥

【解析】选B。

③是使者的行为,⑥表现的是其政治才能。

9.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是()

A.卜式原来以种田养殖为业,他待人宽厚,在父母去世后,把田宅财物给了弟弟,自己仅带着百十头羊上山放牧,富足之后又多次资助破产的弟弟。

B.朝廷出兵征讨匈奴时,卜式上书愿意捐出一半家产以助边,但是,丞相公孙弘却把他的爱国行为视为“不轨”“乱法”之举,劝阻皇帝不予答应。

C.朝廷因多次用兵而造成财政空虚,贫民迁徙政府无力解决,卜式捐钱二十万救济河南贫民,又把皇上的赏赐所得全部捐给朝廷,于是皇帝以他为榜样教化百姓。

D.起初,卜式不愿做郎官。

天子说有羊在上林苑,想请他去放牧,卜式才做了郎官,由于牧羊成效令皇帝满意,他的官职不断得到升迁,被任命为齐王太傅。

【解析】选D。

卜式官职升迁是因为他对政治有独到见解,让皇帝以为他是奇才,且为人朴忠。

10.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)式邑人贫者贷之,不善者教顺之,所居人皆从式,式何故见冤于人!

译文:

_________________________________________________________

(2)苟如此,子何欲而然?

译文:

_________________________________________________________

(3)以时起居,恶者辄斥去,毋令败群。

译文:

_________________________________________________________

答案:

(1)同乡人有贫穷的我就借贷给他,不善良的我就教导他,使他驯良,邻里人都愿听我的话,我有什么理由受人冤屈!

(2)如果是这样,你希望得到什么才这样做?

(3)让他们按时起居,凶恶的就除掉,不要让他败坏了族群。

【知识延伸】

文言文翻译的常见失误类型

(一)

(1)不需翻译的强行翻译

在文言文中凡是国名、地名、人名、官名、帝号、年号、器物名、度量衡等,在翻译时,可以原封不动地保留下来,不用翻译,因为这些词一般都无法与现代汉语对译。

例如:

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋。

译成:

晋侯和秦伯包围郑国,因为郑国对晋国无礼。

(2)以今义当古义

有的词语随着社会的发展,意义已经变化了,有的词义扩大,有的词义缩小,有的词义转移,有的词感情色彩变化,有的名称说法改变。

因此,要根据原文的语境确定词义,且不可以今义当古义。

下面例子翻译是不妥的:

(虎)断其喉,尽其肉,乃去。

译成:

老虎咬断驴子的喉咙,吃完驴子的肉,才到树林中去。

例句中的“去”是词义转移,由古义“离开某地”转移为“到某地去”,意义完全相反。

译句中的“才到树林中去”应改为“才离开”。

(3)该译的词没有译出来

例如:

以相如功大,拜为上卿。

译成:

以蔺相如的功劳大,拜他为上卿。

译句没有把“以”译出来,应当译成“因为”,也没有把“拜”译出来,应当译成“任命”,才算正确。

(4)词语翻译得不恰当

例如:

不爱珍器重宝肥饶之地。

译成:

不爱惜珍珠宝器肥田沃土。

译句中把“爱”译成“爱惜”不当,“爱”有爱惜之意,但在这个句子中是“吝啬”的意思。

(5)该删除的词语仍然保留

例如:

师道之不传也久矣!

译成:

从师学习的风尚也已经很久不存在了!

译句中没把原句中的“也”删去,造成错误。

其实原句中的“也”是句中语气助词,起到舒缓语气的作用,没

有实在意义。

在翻译时,完全可以去掉。

附【译文】

天子于是想起卜式的话,封他为中郎,赐爵为左庶长,赐给农田十顷,还布告天下,使每个人都清楚知道这件事。

当初,卜式是河南人,以种田养畜为业。

父母去世后,留下一个年少的弟弟,等弟弟长大成人,卜式就与他分了家,自己只要了百余只羊,其余田地、房屋等财物全都留给弟弟。

卜式入山牧羊十多年,羊繁育到一千多只,买了田地宅舍。

他的弟弟却家业尽破,卜式又多次分给他财物。

这时候汉朝廷正数次遣将出兵对匈奴作战,卜式上书说,愿意把一半家产交给官府作为边境作战费用。

天子派使者问他:

“你是想做官吗?

”卜式说:

“臣自幼放牧,不熟习官场的事,不愿做官。

”使者问:

“是家中有冤屈,有话要说?

”卜式道:

“臣生来与人无争,同乡人有贫穷的我就借贷给他,不善良的我就教导他,使他驯良,邻里人都愿听我的话,我有什么理由受人冤屈!

没有要说的话。

”使者说:

“如果是这样,你希望得到什么才这样做?

”卜式道:

“天子要讨伐匈奴,我认为贤能的人应当在边关尽节义而死,有

钱的应当献纳其所蓄财物,这样才能灭掉匈奴。

”使者把他的话回报了天子。

天子又转告公孙弘丞相。

公孙弘说:

“这不合人情。

不守法度的人,不可以做天下楷模而扰乱了法纪,希望陛下不要答应他。

”于是天子很久没给卜式答复。

数年后,才报罢他。

卜式回家后,依旧种田放牧。

过了一年多,正赶上汉军屡次出征,浑邪王等人投降,朝廷花费很大,仓库空虚。

第二年,贫民大迁徙,都靠政府供给,朝廷没有力量全部供给。

卜式拿着二十万钱交给河南太守,作为被迁百姓的花费。

河南呈上富人资助贫人的花名册,天子见到上面卜式的名字,尚能记得,说道:

“此人曾要献一半家产助边。

”于是赐给卜式免戍边徭役四百人的权力。

卜式又把所得钱财全都交给朝廷。

那时富豪人家争着隐匿家产,唯有卜式热衷于输资帮助官府。

天子于是认为卜式的确是位有德长者,因此给他显官尊荣以教化百姓。

起初,卜式不愿做郎官。

天子说:

“我有羊在上林苑中,想请你替我放牧。

”卜式才做了郎官,却是穿着布衣草鞋放羊。

一年多后,羊群肥壮且繁殖了很多。

天子路过这里看到羊群,夸奖他一番。

卜式道:

“不但是羊,治理百姓与这是同一道理。

让他们按时起居,凶恶的就除掉,不要让他败坏了族群。

”天子听了很是惊奇,封他为缑氏令试一试他的本领,果然缑氏百姓反映很好。

升任为成皋令,办理漕运的政绩又被评为最好。

天子认为卜式为人朴实忠厚,封他做了齐王太傅。

三、文化经典阅读

11.阅读下面的文字,完成题目。

①子曰:

“君子义以为质,礼以行之,孙①以出之,信以成之。

君子哉!

”(《论语·卫灵公》)

②“礼义廉耻,国之四维②,四维不张,国乃灭亡。

”善乎,管生之能言也!

礼义,治人之大法;廉耻,立人之大节。

盖不廉则无所不取,不耻则无所不为。

人而如此,则祸乱败亡,亦无所不至;况为大臣而无所不取不为,则天下其有不乱,国家其有不亡者乎?

(欧阳修《新五代史·列传第四十二》)

【注】①孙:

同“逊”,指谦逊的语言。

②四维:

古代统治者以礼、义、廉、耻为治国的四纲,叫“四维”。

(1)两则经典均谈到了修身,内容又不完全相同。

请说说它们的区别。

答:

_______________________________________________________________

【解析】此题考查对文段的概括分析能力。

细读两个文段,可以发现第①段是针对君子而言的,重点强调“义”“礼”“孙”“信”;第②段是针对常人和士大夫而言的,重点强调“礼义廉耻”。

答案:

《论语》主要是针对更高道德修养的人——君子而言的,强调做事要以道义为基础,依礼仪来实行,用谦逊的语言来表达,用诚实的态度来完成。

《五代史·列传第四十二》主要针对常人和士大夫而言的,作为一般的人既要讲礼仪,也要知廉耻,而作为士大夫更要知耻守廉。

《五代史·列传第四十二

》所提的是修身之基本要求,而《论语》所提的则是修身的更高要求。

(2)结合现

实

,请你具体谈谈我们应该如何践行崇荣知耻。

答:

_____________________________________________

___________________

【解析】回答此题,要立足文本,适当地联系现实进行个性化解读。

答案必须在范围之内,角度不少于4个。

答案:

①保持人性,维护做“人”的尊严;②明辨是非,树立正确的荣辱观;③自省自律,常怀知耻之心;④崇尚荣誉,提升理想境界;⑤见利思义,讲究谋“欲”方式。

附【译文】

①孔子说:

“君子以义作为根本,用礼加以推行,用谦逊的语言来表达,用忠诚的态度来完成,这就是君子了。

”

②“礼义廉耻是维持国家的四个基本要素,如果这四个要素不能贯彻执行,则国家很容易灭亡。

”妙啊,管子善于立论!

礼义,是治理人民的大法;廉耻,是为人立身的大节。

大凡不廉便什么都可以拿,不耻便什么都可以做。

人到了这种地步,那么灾祸、逆乱、失败、死亡,也就都随之而来了;何况身为大臣而什么都拿都做,那么天下哪有不乱,国家哪有不亡的呢?

【强化提升】

一、阅读下面的文言文,完成1~4题。

送徐无党南归序

欧阳修

草木鸟兽之为物,众人之为人,其为生虽异,而为死则同,一归于腐坏澌尽泯灭而已。

而众人之中,有圣贤者,固亦生且死于其间,而独异于草木鸟兽众人者,虽死而不朽,逾远而弥存也。

其所以为圣贤者,修之于

身,施之于事,见之于言,是三者所以能不朽而存也。

修于身者,无所不获;施于事者,有得有不得焉;其见于言者,则又有能有不能也。

施于事矣,不见于言可也。

自《诗》《书》《史记》所传,其人岂必皆能言之士哉?

修于身矣,而不施于事,不见于言,亦可也。

孔子弟子,有能政事者矣,有能言语者矣。

若颜回者,在陋巷曲肱饥卧而已,其群居则默然终日如愚人。

然自当时群弟子皆推尊之,以为不敢望而及。

而后世更千百岁,亦未有能及之者。

其不朽而存者,固不待施于事,况于言乎?

予读班固《艺文志》、唐《四库书目》,见其所列,自三代秦汉以来,著书之士,多者至百余篇,少者犹三四十篇;其人不可胜数,而散亡磨灭,百不一、二存焉。

予窃悲其人,文章丽矣,言语工矣,无异草木荣华之飘风,鸟兽好音之过耳也。

方其用心与力之劳,亦何异众人之汲汲营营?

而忽焉以死者,虽有迟有速,而卒与三者同归于泯灭,夫言之不可恃也。

盖如此。

今之学者,莫不慕古圣贤之不朽,而勤一世以尽心于文字间者,皆可悲也!

东阳徐生,

少从予学为文章,稍稍见称于人。

既去,而与群士试于礼部,得高第,由是知名。

其文辞日进,如水涌而山出。

予欲摧其盛气而勉其思也,故于其归,告以是言。

然予固亦喜为文辞者,亦因以自警焉。

(选自《居士集》)

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()

A.逾远而弥存也弥:

弥漫

B.不见于言可也言:

著作

C.稍稍见称于人稍稍:

渐渐

D.予欲摧其盛气而勉其思也摧:

挫败

【解析】选A。

弥:

长久。

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

A.草木鸟兽之为物且夫水之积也不厚

B.是三者所以能不朽而存也师者,所以传道受业解惑也

C.而散亡磨灭赂秦而力亏,破灭之道也

D.亦因以自警焉因遗策,南取汉中,西举巴、蜀

【解析】选A。

A项“之”均为主谓之间,取消句子独立性。

B项“所以”,连词,表原因;介词,表方式。

C项“而”,连词,表转折;连词,表因果。

D项“因”,连词,因此;动词,沿袭。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.作者感慨于当时学者“立言传世以求不朽”的世风,强调了“修身为本,精神不朽”的观点,具有振聋发聩的警示作用。

B.颜回无甚功可言,竟然受当世和后世如此推崇。

文章以此为例,有力地说明了君子务本,修身立德,精神不朽的道理。

C.文中用“草木荣华之飘风,鸟兽好音之过耳”来比喻工丽文辞,说明立言是不能传世永存的,可知“立言”是不能依靠的。

D.

文末“然予固亦喜为文辞者,亦因以自警焉”一句,意味深长,增添了劝诫的力量,更告诫徐无党注重反省,自我修为。

【解析】选D。

“更告诫徐无党注重反省”错。

文章结尾句“然予固亦喜为文辞者,亦因以自警焉”表明也用此文自警。

4.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)若颜回者,在陋巷曲肱饥卧而已,其群居则默然终日如愚人。

译文:

_____________________________________________________________

(2)今之学者,莫不慕古圣贤之不朽,而勤一世以尽心于文字间者,皆可悲也!

译文:

_____________________________________________________________

(3)其文辞日进,如水涌而山出。

译文:

_____________________________________________________________

答案:

(1)就以颜渊为例,(他)独居穷宅时挨

饥受冷;在与人相处时又整天沉默寡言,(旁人)也许以为他愚笨无能。

(得分点:

“群居”“愚人”,省略句,句意)

(2)现今追求学问的人,没有谁不羡慕古代圣贤能够名声不朽,可是一辈子辛劳,全部的功夫只用在著述文字方面,都是可悲的了!

(得分点:

“莫”“尽心”“文字”)

(3)你的文章日渐进步,有一种如泉水涌出山间的气势。

(得分点:

“其”“水”“山”)

附【译文】

各种草木鸟兽被归类为“物”,而世间众人被归类为“人”,他们生存在世时虽有分别,然而到了死亡时却相同,全部都变成腐朽,消亡殆尽。

而圣贤身处世人之中,他们也需要面对这种生死变化,然而却和各种事物及世人有分别——他们即使肉身死去,也能在精神、功业上永垂千古,时间再久也能够留存。

圣贤之所以成为圣贤,就在于他们建立德行、功业或著作,这三方面是圣贤能够长存不朽的原因。

努力修炼个人操守的,一定能有所成就;若要建立个人功业,却是受社会情况限制;若要行文传世的,则被个人天赋所约束。

有些人能建立功业,却未必有著作留下。

看《诗》《书》《史记》等著作所记,当中有多少人是善于著作的呢?

至于有高尚德行的人,更未必能建立功业,又有著作传世的了。

孔子的弟子中,有能建立功业的,有能著书立说的。

就以颜渊为例,(他)独居穷宅时挨饥受冷;在与人相处时又整天沉默寡言,(旁人)也许以为他愚笨无能。

然而当时孔门中众多弟子都极其尊重颜渊,无人敢与他相比,就是后世千百年来,也没有人能在德行上胜过颜渊。

由颜渊能够永存不朽的原因来看,固然不是凭借他的功业,更不必说是著作吧?

我曾读《汉书·艺文志》、唐《四库书目》等著作,见当中列举上古至今有著作流传的文人,其作品多的有百余篇,少的也有约三四十篇。

然而文人虽多不胜数,(大部分的作品)却已散失消亡,至今只存留百分之一二而已。

我私下里悲叹这些作者,他们的文章虽然华丽,言语虽然工巧,但好像花木被风飘散,鸟兽鸣叫掠过耳边一样(,只得短暂停留人间)。

他们创作时竭尽心力,这又和世人为生活忙忙碌碌有何分别呢?

而且最后也或早或迟地面对死亡,他们的情况和草木、鸟兽、世人一样,全部归于泯灭消失,可知道“立言”实在是不能够依靠的。

大概就是这样。

现今追求学问的人,没有谁不羡慕古代圣贤能够名声不朽,可是一辈子辛劳,全部的功夫只用在著述文字方面,都是可悲的了!

你(徐无党)从小便跟随我学习写文章,(写的文章)渐得别人称赞。

学成后,又在礼部应考科举,名列前茅,从而名声显著人前。

你的文章日渐进步,有一种如泉水涌出山间的气势。

我希望借本篇文章挫一挫你的锐气,勉励你的求学之道,因此在你南归之时赠送这篇文章给你。

同时,我自己也喜爱为文写作,因此也用本文来警示自己一番。

二、(2014·湖南卷)阅读下面的文字,完成题目。

人的天性中不是生香卉,便是长野草。

所以要适时地给前者浇水,将后者铲除。

(弗兰西斯·培根《谈人的天性》)

你说:

“不值得作什么努力:

无论你怎样努力,都无法达到完善。

”但是要知道,你的使命不在于达到完善,而只在于越来越近地走向完善。

(列夫·托尔斯泰《生活之路》)

两则材料都谈了个人修身实践,请比较分析它们侧重点的不同,并就其中一则谈谈你的认识。

答:

____________________________

___________________________________

【解析】本题考查的是对作品表现出来的价值判断和审美取向做出评价。

这两句外国经典名言对我们做人做事都很有启发,提醒我们要向社会主流价值观和人生观靠拢。

两则材料都谈了个人修身实践,前一则材料侧重于修身的标准与方法,需要对纷繁复杂的人的天性进行取舍,去芜存菁,是对人的天性好坏的设喻。

后一则材料侧重于修身的目的和要求,需要看到自身努力的作用与价值,只要努力,就会让自己越来越接近完善,是对“努力无用论”的一种反驳。

我们联系现实稍做迁移发挥即可。

答案:

①前者谈的是人的天性中不是产生好的东西,便是滋生坏的东西,对其中好的要培养,坏的要铲除;通过设喻,侧重修身实践方法的揭示。

后者谈的是人们应积极看待个人的修身过程,只要不懈努力,必将趋于完善;通过批驳,侧重修身实践应具的态度。

②第一则材料启示人们,应常怀惕厉之心,反躬自省,辨善别恶,进而付诸行动,去恶扬善,提升自我。

或:

第二则材料启示人们,应树立正确人生目标,防止消极怠惰、自暴自弃,只要积极行动,并持之以恒,就可不断接近理想目标。

三、阅读材料,完成后面的试题。

呜呼!

道固有行于远而止于近,有忽于往而贵于今者,非惟世俗好恶之使然,亦其理有当然者。

而孔孟惶惶于一时,而师法于千万世。

韩氏之文,没而不见者二百年,而后大施于今。

此又非特好恶之所上下。

盖其久而愈明,不可磨灭,虽蔽于暂而终耀于无穷者,其道当然也。

(选自欧阳修《记旧本韩文后》)

根据文意,写出作者在上面的文