高考历史一轮复习第九单元中国社会主义建设发展道路的探索考点36中国社会主义经济建设的曲折发展教案岳麓版.docx

《高考历史一轮复习第九单元中国社会主义建设发展道路的探索考点36中国社会主义经济建设的曲折发展教案岳麓版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考历史一轮复习第九单元中国社会主义建设发展道路的探索考点36中国社会主义经济建设的曲折发展教案岳麓版.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考历史一轮复习第九单元中国社会主义建设发展道路的探索考点36中国社会主义经济建设的曲折发展教案岳麓版

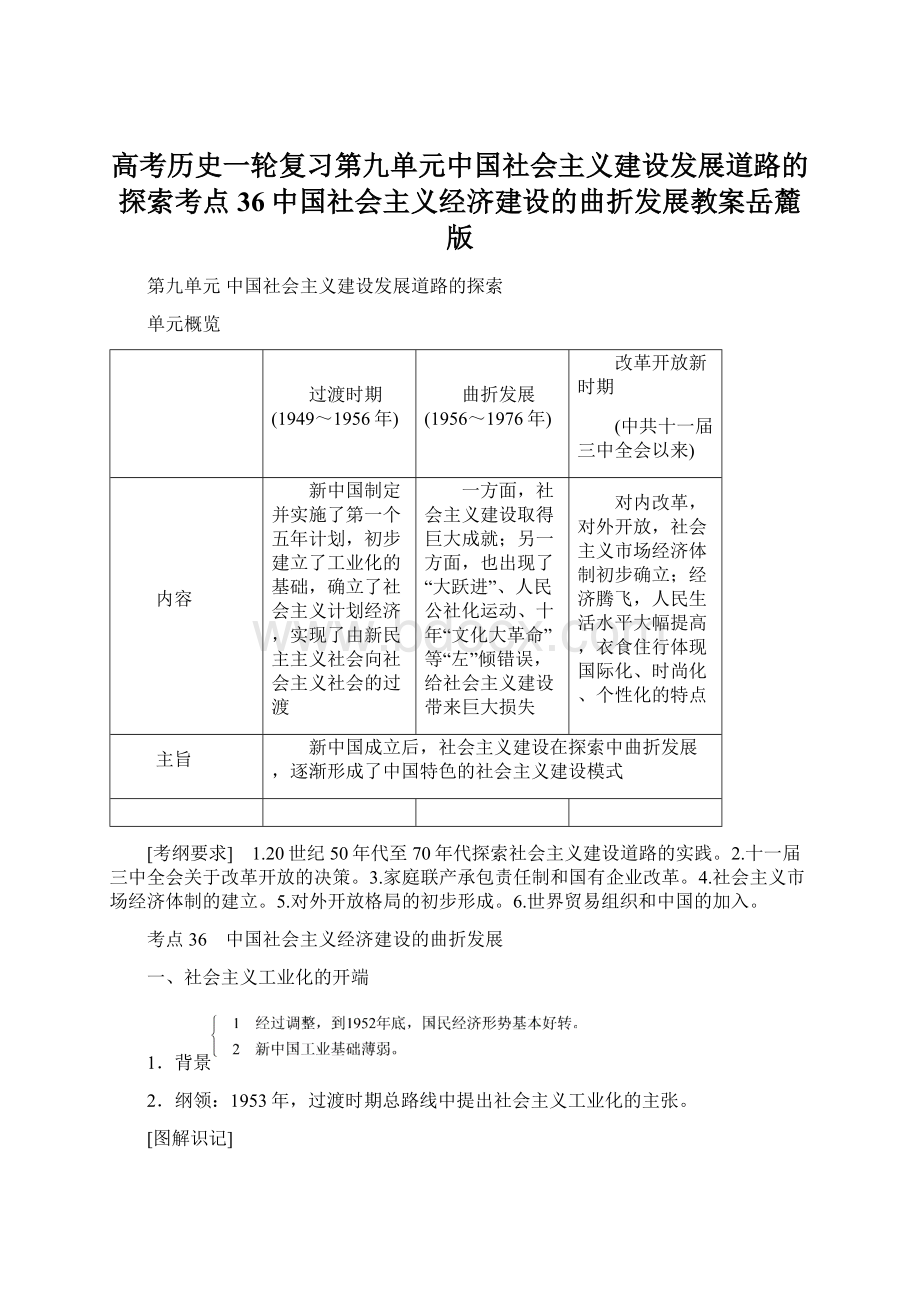

第九单元中国社会主义建设发展道路的探索

单元概览

过渡时期(1949~1956年)

曲折发展(1956~1976年)

改革开放新时期

(中共十一届三中全会以来)

内容

新中国制定并实施了第一个五年计划,初步建立了工业化的基础,确立了社会主义计划经济,实现了由新民主主义社会向社会主义社会的过渡

一方面,社会主义建设取得巨大成就;另一方面,也出现了“大跃进”、人民公社化运动、十年“文化大革命”等“左”倾错误,给社会主义建设带来巨大损失

对内改革,对外开放,社会主义市场经济体制初步确立;经济腾飞,人民生活水平大幅提高,衣食住行体现国际化、时尚化、个性化的特点

主旨

新中国成立后,社会主义建设在探索中曲折发展,逐渐形成了中国特色的社会主义建设模式

[考纲要求] 1.20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。

2.十一届三中全会关于改革开放的决策。

3.家庭联产承包责任制和国有企业改革。

4.社会主义市场经济体制的建立。

5.对外开放格局的初步形成。

6.世界贸易组织和中国的加入。

考点36 中国社会主义经济建设的曲折发展

一、社会主义工业化的开端

1.背景

2.纲领:

1953年,过渡时期总路线中提出社会主义工业化的主张。

[图解识记]

3.特点

4.成就

[图解识记] “一五”计划

二、社会主义三大改造

1.目的:

为适应国家工业化的要求,早日建成社会主义。

2.过程

(1)农业:

1953年,试办以土地入股、统一经营为特征的初级农业生产合作社。

1955年,颁布《关于农业合作化问题的决议》,掀起兴办高级农业合作社的高潮。

(2)手工业:

1953年,中央决定推进手工业合作社运动,开始从供销方面入手,后来变为一次性合作化的办法。

(3)资本主义工商业:

新中国成立后,国家采取利用、限制和改造的策略,将其变为国家资本主义。

1953年底,党中央调整政策,实行个别企业的公私合营。

1956年,对资本主义工商业实行全行业的公私合营。

3.意义:

标志着社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。

[归纳总结] 社会主义制度在中国的确立“一、二、三”

一个创举:

对资本主义工商业和平赎买。

两大特点:

优先发展重工业;发展生产力与变革生产关系并举。

三项成果:

初步奠定工业化基础;建立了高度集中的计划经济体制;确立了单一的生产资料公有制。

三、经济建设的成就与教训

1.成就

2.失误

[归纳总结] 1956~1976年社会主义经济建设出现的失误,围绕的中心问题有两个:

第一个是经济建设的速度和规模(“大跃进”与人民公社化运动);第二个是社会主义条件下的阶级斗争问题(“文化大革命”)。

1.新中国成立后,中国共产党领导人民在巩固新生的人民政权的同时,恢复和发展了被战争破坏的国民经济,为向社会主义过渡奠定了基础。

2.实施“一五”计划(1953~1957年)优先发展重工业,初步建立了独立的工业体系,形成了合理的工业布局,社会主义工业化由此全面展开。

3.1956年底,社会主义三大改造完成,计划经济体制在中国基本确立,为中国社会主义工业化发展开辟了道路,也标志着社会主义制度在中国的最终确立。

4.20世纪50年代中期,中共八大提出了许多富有创造性的方针和设想,是我国建设社会主义道路的一次成功探索。

5.1958年,中共八大二次会议提出社会主义建设的总路线,在这种“左”倾思潮影响下,出现了“大跃进”和人民公社化运动,1959~1961年,新中国面临有史以来最严重的经济困难。

6.面对三年经济困难,中共中央开始纠正农村工作中“左”倾错误,对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,经济逐步得到恢复和发展。

7.“文化大革命”给中国的经济建设造成严重的破坏,使中国丧失了一次宝贵的发展机遇。

主题一 过渡时期社会主义建设的起步

1.地图探史——“一五”计划的特点

探究 从上图“一五”计划的成就看出“一五”计划具有怎样的特点?

答案 从图中“一五”计划的成就可以看出“一五”计划优先发展重工业,建设的重点在东北地区。

2.重点讲解——“一五”计划优先发展重工业的原因

(1)历史原因:

我国重工业基础差,底子薄。

(2)现实需要:

我国处于帝国主义包围之中,优先发展重工业有助于增强综合国力。

(3)苏联影响:

学习苏联社会主义工业化的经验,优先发展重工业。

(4)重要地位:

重工业是一个国家工业发展的基础,重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展。

3.图示构史——三大改造对中国社会产生的影响

主题二 社会主义建设二十年探索的曲折历程(1956~1976年)

1.图片探史——“大跃进”与人民公社化运动

史料一

图一 1958年人民日报图二 1958年居民将家中

有关报道 铁制用具送去炼钢

探究

(1)上面两幅新闻图片所报道的事实,哪一幅是虚假的?

哪一幅是真实的?

当年中国出现了什么重大失误?

答案 图片一是虚假的;图片二是真实的。

出现了“大跃进”运动,“左”倾错误泛滥(或答高指标、瞎指挥、浮夸风、共产风、强迫命令等)。

史料二

图三 热热闹闹的公社食堂 图四 松松垮垮的田间劳动

探究

(2)史料二表明人民公社化运动有什么特点?

有何消极影响?

答案 史料二表明人民公社实行集体劳动、平均主义,扩大公有化规模,违背了生产关系要适应生产力发展水平的规律,超越了当时生产力的发展水平,严重挫伤了农民的生产积极性。

2.比较总结——“大跃进”和人民公社化运动的不同点及影响

(1)不同点

①“大跃进”运动片面扩大生产规模,追求经济建设的高速度,高指标、瞎指挥、浮夸风泛滥,违背了客观经济规律,属于生产力领域。

②人民公社化运动片面追求“一大二公”,盲目变革生产关系,违背了生产力决定生产关系的基本原理,超越了历史发展阶段,属于生产关系领域。

(2)影响:

“大跃进”运动导致国民经济比例严重失调,生态环境遭到严重破坏;人民公社化运动严重挫伤了人民群众生产的积极性。

二者是造成1959年至1961年严重经济困难的主要原因。

3.史料证史——国民经济的调整与邓小平整顿

史料一 1961年应适当地缩小基本建设规模,调整发展的速度,在已有的胜利的基础上,采取调整、巩固、充实和提高的方针。

——中共八届九中全会决议

论从史出 史料一表明了针对“左”倾错误,采取调整方针。

史料提到的“已有的胜利”并非事实,当时由于“左”倾错误的发展,国民经济出现严重困难的局面。

史料二 现在铁路事故惊人……这中间有许多是责任事故,包括机车车辆维修方面的责任事故。

……这说明没有章程了,也没有纪律了。

所以必要的规章制度一定要恢复和健全,组织性、纪律性一定要加强。

——邓小平《全党讲大局,把国民经济搞上去》

论从史出 史料二反映了铁路运输瘫痪、管理混乱、规章制度遭到严重破坏的情况,也说明了邓小平将事关国民经济命脉的铁路运输,作为整顿工作的重点;邓小平全面整顿的实质是系统地纠正“文化大革命”的错误。

高考题组

1.(2015·全国Ⅰ高考)下图为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。

据此可以推知( )

A.中国原有工业基础很薄弱

B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进

D.美英传统工业产业衰落

答案 A

解析 图表反映了第一个五年计划期间,中国的工业指标年均增长速度远远高于英、美两国,实际上反映了中国原有工业基础薄弱,急需改变落后工业面貌的愿望,也是“一五”计划优先发展重工业特点的体现,故A项正确。

冷战格局下,为对抗苏联,美国大力发展工业,英国努力恢复发展工业,故B项错误;当时中国工业基础薄弱,优先发展重工业,改变落后的工业面貌是正确的,故C项错误;美、英传统工业只是增速放缓,但规模仍然很大并没有衰落,故D项错误。

2.(2015·福建高考)下图为中国1952~1960年工农业总产值变化图。

对此分析符合史实的是( )

A.“过渡时期”农业总产值始终超过工业总产值

B.“三大改造”期间工业总产值均高于农业总产值

C.“一五”计划完成时工农业总产值都大幅提高

D.“大跃进”使工农业总产值增长呈现背离状态

答案 D

解析 “过渡时期”是指从1949年新中国成立到1956年底,三大改造基本完成。

图中曲线显示:

在1956年初,工业总产值超过农业总产值,故A项错误;三大改造的时间是1953年到1956年底,前期农业总产值高,后期工业总产值高,故B项错误;“一五”计划完成是在1957年底,农业总产值降低,工业总产值大幅提升,故C项错误。

1958年,以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动使工业总产值大幅提升,而农业发展受到严重破坏,出现背离状态,故D项正确。

模拟题组

3.(2015·衡阳五校联考)1956年三大改造完成后,陈云指出:

“资本主义国家是小计划、大自由。

他们是大的方面生产力和生产关系不相适应,而小的方面比如一个工厂却是有计划的。

我们是大的方面有计划,小的方面常碰头。

我们要大计划、小自由,目前大小都要计划不行。

”上述材料体现的经济思想是( )

A.反对计划经济,主张市场经济

B.反对市场经济,主张计划经济

C.计划经济为主,市场经济为辅

D.市场经济为主,计划经济为辅

答案 C

解析 “大计划”可知陈云不反对计划经济,故A项错误;“小自由”可知陈云不反对市场经济,故B项错误;据材料“我们要大计划、小自由”可知,陈云主张在计划经济框架下,增加自由,即发挥市场的作用,故C项正确,D项错误。

4.(2015·潍坊期中)下列同一时期的四幅图表均体现了( )

图一 图二

图三 图四

A.经济建设指导思想失误

B.工作重心实现转移

C.经济现代化进程的加快

D.人民公社化的危害

答案 A

解析 分别看四幅图片,图一体现主观主义盲目性,图二体现“大跃进”,图三体现了人民公社共产风,图四体现浮夸风,以上这些现象盛行于1958年前后,都是经济建设中的“左”倾思想的结果,故A项正确;经济重心的转移不能从图中看出,故B项错误;以上错误延缓了中国经济现代化的进程,故C项错误;图一和图二与人民公社无关,故D项错误。

5.1961年五六月间,中共中央在北京举行工作会议,陈云在发言中强调:

“……面前摆着两条路要我们选择:

一个是继续挖农民的口粮;一个是城市人口下乡。

两条路必须选一条,没有什么别的路可走。

我认为只能走压缩城市人口这条路。

”“走压缩城市人口这条路”的主要目的是( )

A.扩大人民公社化运动B.改善城市居民生活

C.缓解国家的经济困难D.推动经济体制改革

答案 C

解析 人民公社化运动发生在农村,显然与材料“走压缩城市人口这条路”不符,故A项错误;改善城市居民生活不是主要目的,故B项错误;1959~1961年我国处于经济困难时期,“走压缩城市人口这条路”的主要目的是缓解国家的经济困难,故C项正确;经济体制改革发生在20世纪80年代,与材料时间不符,故D项错误。

考点训练

1.下表反映了新中国成立初期国民经济的发展状况。

从中可以得知( )

行业

项目

农业

轻工业

重工业

1953~1957年平均增长速度(%)

4.5

12.8

25.4

1953年农轻重比重(%)

52.8

29.6

17.6

1957年农轻重比重(%)

43.5

29.2

27.3

A.计划经济体制逐步形成B.社会主义制度基本确立

C.优先发展重工业的方针D.国民经济调整任务完成

答案 C

解析 材料信息不能体现计划经济体制,故A项错误;判断社会主义制度确立的基本依据是生产资料公有制占主导,材料中未体现,故B项错误;根