第1章彩色电视基础知识Word文档下载推荐.docx

《第1章彩色电视基础知识Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第1章彩色电视基础知识Word文档下载推荐.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

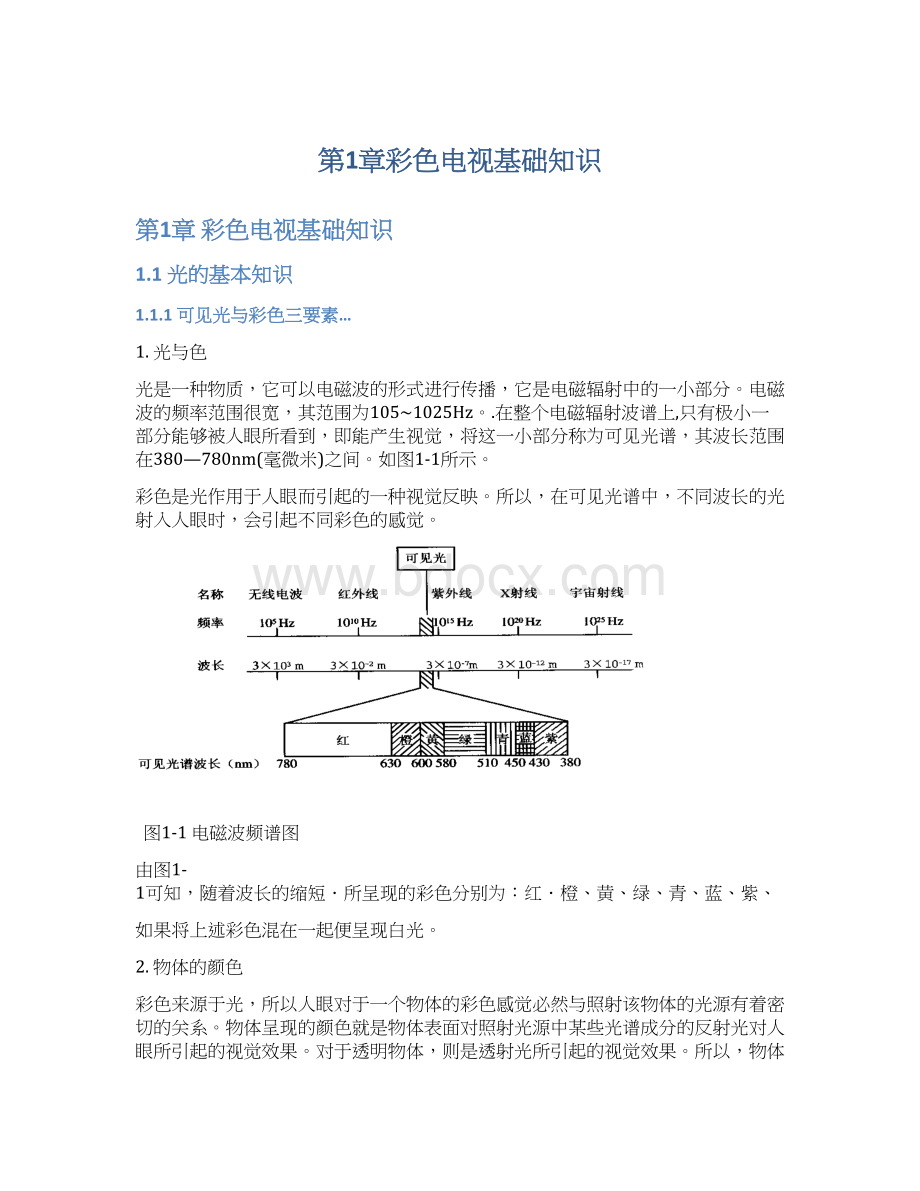

彩色来源于光,所以人眼对于一个物体的彩色感觉必然与照射该物体的光源有着密切的关系。

物体呈现的颜色就是物体表面对照射光源中某些光谱成分的反射光对人眼所引起的视觉效果。

对于透明物体,则是透射光所引起的视觉效果。

所以,物体呈现的颜色不仅与物体本身吸收与反射某种光谱的属性有关,同时与照射光源的属性也有关。

在没有任何光源照射的黑夜里,任何物体都呈现为黑色。

3.彩色三要素:

亮度、色调和色饱和度称为彩色三要素。

任何一种彩色对人眼引起的视觉作用,都可以用彩色三要素来描述。

①亮度是指人眼所感觉的彩色的明暗程度,亮度主要取决于光的强度,还与人眼的光谱响应特性有关。

②色调是指彩色的颜色类别,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫分别表示不同的色调。

它是彩色最基本的特性

。

物体的色调主要取决于物体的吸收特性和透射或反射特性,还与光源的光谱分布有关。

不同波长的光具有不同的色调。

③色饱和度是指彩色的深浅程度。

同一色调的彩色,其色饱和度越高,颜色越深。

色饱和度与彩色中所掺入的白光比例有关,掺入的白光越多,色光越浅,色饱和度越低。

色饱和度用百分数表示,如某色光中若掺入一半的白光,则色饱和度为50%,未掺入白光的纯色光,其色饱和度为100%。

白光的色饱和度为0。

色调和色饱和度统称为色度。

彩色电视系统不仅象黑白电视系统那样能够传送景物的亮度信息,还要传送景物的色度信息。

1.1.2三基色原理及其应用

1.三基色原理

在彩色电视技术中,以红(R)、绿(G)、蓝(B)为三基色。

国际上规定红光的波长取700nm,绿光的波长取546.1nm,蓝光的波长取435.8nm为物理三基色。

三基色原理的主要内容有:

1)自然界的所有彩色几乎都可用三种基色按一定的比例混合而成;

反之,任何彩色也可分解为比例不同的三种基色;

2)三种基色必须是相互独立的,即任一基色不能由另外两种基色混合而成;

3)用三基色混合成的彩色,其色调和色饱和度皆由三基色的比例决定;

4)混合色的亮度等于参与混色的基色的亮度的总和。

根据这一原理,要传送和重现自然界中的各种彩色,无需逐一去传送波长各异的各种彩色信号,而只要将各种彩色分解成不同比例的三基色,并只传送这三基色信号。

在彩色重现时将这比例不同的三基色信号相加混色,即可产生与被传送对象相同彩色的视觉效果。

三基色原理是彩色电视广播得以实现的基本原理之一。

2.混色法

利用三种基色按不同比例混合来获得彩色的方法叫就是混色法。

有相加混色和相减两种方法。

彩色电视技术中使用的是相加混色法。

将红.绿.蓝三束光投影到白色屏幕上,调节它们的比例,可得到如图1-2所示的相加混色效果。

即

红+绿=黄;

红+蓝=紫;

蓝+绿=青;

红+绿+蓝=白

如果改变三种基色光的强度比例,几乎可以混合出自然界中所有的颜色。

所谓基色的补色是指:

当该基色与某种彩色光进行等量相加时,如果产生的为白光,则称此彩色是该基色的补色。

由此可见黄、青、紫分别为蓝、红、绿的补色,当然也可以认为蓝、红、绿,分别为黄、青、紫的补色。

实现相加混色有三种不同方式,下面分别给予介绍。

1)空间混色法:

当将三种基色光分别投射到同一表面相邻近的三个点上时,由于人眼的彩色分辨力较差,因此只要这三个点的距离足够近,人眼就分辨不清是由三个基色小点构成的,而感觉到的则是三种基色的混合色.这就是空间混色法。

空间混色法是现代彩色电视能得以同时制传送的基础,也是制造彩色显像管荧光屏所依据的理论基础。

2)时间混色法:

当将三种基色光按一定顺序快速轮换地投射到同一位置时,如果轮换的速度足够快,则由于人眼视觉的暂留效应,人眼所感觉到的将是三种基色光的混合色,这就是时间混色法。

时间混色法为彩色电视的顺序制传送奠定了理论基础。

3)生理混色法:

当两只眼睛分别看两个不同彩色的景物时,也会产生混色观觉.这便是生理混色法-

彩色电视图象的传输与重现就是利用空间混色和时间混色来实现的,前者用于同时制电视系统,后者用于顺序制电视系统。

,

图1—2相加混色圆图

3.亮度方程

显像三基色要混合成白光,所需光通量之比是由所选用的标准白光和所选三基色的不同而决定的。

目前彩色电视中,NTSC制显像三基色荧光粉配制光通量为1lm(流明)C白光的方程式为:

Y=0.299R+0.587G+0.114B

由于彩色电视制式不同,所规定的标准白光和选择的显像三基色荧光粉也不一样。

PAL制的亮度方程为:

Y=0.222R+0.707G+0.071B

但因NTSC制使用较早,所以PAL制中没有采用它本身的亮度方程,而是沿用了NTSC制的亮度方程。

实践表明,由此引起的图像亮度误差很小,完全能满足视觉对亮度误差的要求。

亮度方程通常近似写成:

Y=0.30R+0.59G+0.11B

亮度方程中,0.30,0.59,0.11分别是R,G,B的可见度系数。

这表明三基色光在组成亮度中的作用是不同的,绿光最大,占59%,蓝光最小,占11%,这是由于人眼对三基色的亮度感不同引起的。

当R=G=B=1时,为白光;

当R、G、B取不同的值,可以配出各种不同的颜色,以及饱和度不同但色调不变的颜色。

在彩色电视信号传输过程中,亮度信号和三基色信号以电压的形式来代表,亮度方程可改写成电压的形式,即

UY=0.30UR+0.59UG+0.11UB

这里,UY、UR、UG、UB各代表亮度信号、红信号、绿信号和蓝信号的电压且分别独立,已知任意三种,可通过加、减法矩阵电路来合成第四种。

1.2广播电视系统的组成

1.2.1广播电视系统

广播电视系统是一种用于广播的非专用电视系统。

由于它一般采用无线电方式进行信号传输,因此,广播电视系统也可称为无线电视系统或开路电视系统。

目前,广播电视系统主要是广播这一单一业务。

广播电视系统的组成如图1-3所示。

广播电视系统主要由彩色电视摄像机

、电视信号的处理器

、电视信号的形成电路

、电视信号的发射机、电视信号的接收机组成。

图1-3广播电视系统的组成方框图

1.2.2电视图像传送的过程

传送活动景物的电视系统,通常由摄像、传输、显像三部分组成。

其中涉及信号形式变换、信号选择与编码、各种参量的确定,失真的校正等一系列传输、处理信息的方法与原理。

电视技术就是传送和接收图像的技术,电视图像的传送是基于光电转换原理,实现光电转换的关键器件是传送端的摄像管和接收端显像管。

电视广播的基本过程如图1-4所示。

在传送端,根据光电转换原理将图像(光信号)经过摄像机转变为电信号(视频信号),再经过放大,耦合到图像发射机。

图像信号及伴音信号在发射机中分别调制到各自的载波上,从而形成图像高频信号和伴音高频信号,然后用同一发射天线发送出去。

在接收端,由电视接收天线将高频图像和伴音信号一起接收下来,在

接收机中对信号进行处理(放大及检波)取出反映图像内容的视频信号,并经视频放大后送显像管重现出图像;

同时取出反映伴音内容的音频信号,在扬声器中还原出声音。

图1-4电视广播过程

1.2.3图像的顺序传送

任何一幅图像都是由许多密集的细小点子组成的。

如照片.图画、报纸上的画面等,用放大镜仔细观察就会发现它们都是紧密相邻的、黑白相间的细小点子的集合体。

这些细小点子是构成一幅图像的基本单元,称为像素。

像素越小,单位面积上的像素数目越多.图像就越清晰。

一幅图像有40多万个像素。

由于一幅图像包含40多万个像素不可能同时被传送,而只能是按一定的顺序分别竟各像素的亮度变换成相应的电信号,并依次传送出去;

而在接收端按同样的顺序把电信号转换成一个一个相应的亮点重现出来。

只要顺序传送速率足够快,利用人眼的视觉惰性和发光材料的余辉特性,人眼就会感觉到是一幅连续的图像。

这种按顺序传送图像像素信息的方法,是构成现代电视系统的基础,并被称为顺序传送系统。

图1-5是该系统的示意图。

图1-5顺序传送电视系统示意图

在电视技术中,将一帧图像的像素,按顺序转换成电信号的过程,称为扫描。

扫描如同读书一样,从左到右,自上而下的依次进行。

图1-5中的开关S1、S2是同时运转的,当它们接通某个像素时,那个像素就被发送和接收,并使送和接收的像素位置一一对应,这称为同步。

在实际电视技术中是采用电子扫描方式代替开关S1、S2工作的。

1.3摄像与显像

1.3.1摄像

摄像的实质是基于光与电的转换,由摄像机来完成。

摄像机的核心是一只摄像管,它的作用是把图象的光信号变成相应的电信号,摄像管种类很多,但主要结构和工作原理大体相同。

下面以光电导摄像管为列,说明图像摄取的原理。

图1-6摄像管及图像信号的产生示意图

(a)光电导摄像管的结构;

(b)图像信号的产生

光电导摄像管的结构主要包括光电靶和电子枪两部分,在外部还装有偏转线圈、聚焦线圈和校正线圈,如图1-6(a)所示。

在摄像管的前方玻璃内壁上,镀有一层透明的、导电性能良好的金属膜,在金属膜内有一层光电导层,称为光电靶,它由半导体光敏材料制成。

被摄景物通过光学镜头正好在光电靶面上成像。

由于光像各部分的亮度不同,使靶面各部分的电导率不同,与光像较亮的部分对应的靶像素电导较大;

与光像较暗部分对应的靶像素电导较小。

于是“光像”就变成了“电像”。

电子枪装在真空玻璃管内,产生的电子束由阴极射到光电靶,电子束在行、场偏转磁场的作用下,沿靶面从上到下、从左到右地进行扫描,拾取光电靶上各点的信号,产生回路电流,如图1-6(b)所示。

当电子束扫描到亮光点对应懂的靶像素时,因靶像素电导较小,产生的回路电流较小,输出的图像信号电平较低;

当电子束扫描到暗光点对应的靶像素时,因靶像素电导较小,产生的回路电流较小,输出的图像信号电平较高。

这样,就完成了把一副图像分解成像素,并且把各像素的亮度转变成电信号的光电转换过程。

1.3.2显像

电视图象的重现是由显像管来实现的。

显像管与摄像管一样,也是一种电真空器件,它主要由电子枪和荧光屏两部分组成,其结构如图1-7所示。

图1-7显像管结构示意图

电子枪被封装在玻璃管壳内,由灯丝、阴极、栅极、加速极(第一阳极)、聚焦极(第三阳极)、高压阳极(第二、四阳极)组成。

在显像管屏面玻璃内壁涂有一层荧光粉,使之成为荧光屏。

电子枪的作用是发出一束聚焦良好的电子束,以高速轰击荧光屏上的荧光粉,使之发光。

荧光屏的发光亮度除了与荧光粉的发光效率有关外,还与电子束电流的大小和轰击的速度有关。

在显像管电子枪各极加上适当的直流电压,则产生一个聚焦良好的电子束高速轰击荧光屏,在屏幕中心产生一个亮点。

这时,如果给套在管径上的偏转线圈中通入合适的电流,则形成偏转磁场,控制电子束对荧光屏进行扫描,形成亮度均匀的“光栅。

在形成光栅的基础上,再在显像管的阴极和栅极之间叠加上图像电信号,控制电子束电流的大小,使电子束电流的变