中西医结合执业医师考试-诊断学基础讲义4.docx

《中西医结合执业医师考试-诊断学基础讲义4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中西医结合执业医师考试-诊断学基础讲义4.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中西医结合执业医师考试辅导《诊断学基础》

第四单元 实验室诊断

细目一:

血液的一般检查

要点:

1.血红蛋白、红细胞、白细胞及血小板检查的正常值及异常的临床意义

2.网织红细胞、红细胞沉降率检查的正常值及异常的临床意义

一、血红蛋白测定和红细胞计数

(一)参考值

1.血红蛋白

男:

120~160g/L;女:

110~150g/L;

新生儿:

100~190g/L。

2.红细胞计数

男:

(4.0~5.5)×1012/L;女:

(3.5~5.0)×1012/L;

新生儿:

(6.0~7.0)×1012/L。

(二)临床意义

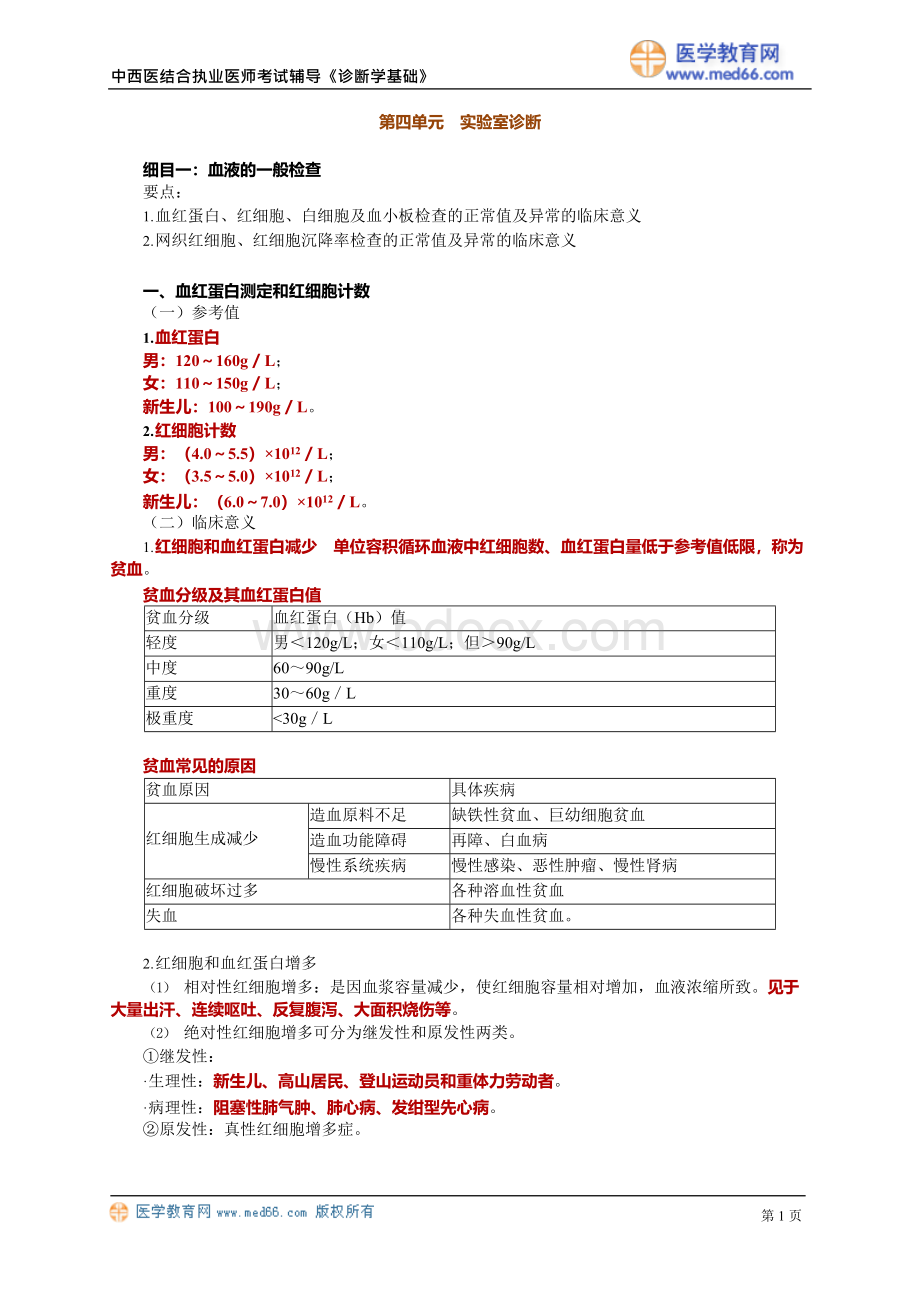

1.红细胞和血红蛋白减少 单位容积循环血液中红细胞数、血红蛋白量低于参考值低限,称为贫血。

贫血分级及其血红蛋白值

贫血分级

血红蛋白(Hb)值

轻度

男<120g/L;女<110g/L;但>90g/L

中度

60~90g/L

重度

30~60g/L

极重度

<30g/L

贫血常见的原因

贫血原因

具体疾病

红细胞生成减少

造血原料不足

缺铁性贫血、巨幼细胞贫血

造血功能障碍

再障、白血病

慢性系统疾病

慢性感染、恶性肿瘤、慢性肾病

红细胞破坏过多

各种溶血性贫血

失血

各种失血性贫血。

2.红细胞和血红蛋白增多

(1)相对性红细胞增多:

是因血浆容量减少,使红细胞容量相对增加,血液浓缩所致。

见于大量出汗、连续呕吐、反复腹泻、大面积烧伤等。

(2)绝对性红细胞增多可分为继发性和原发性两类。

①继发性:

·生理性:

新生儿、高山居民、登山运动员和重体力劳动者。

·病理性:

阻塞性肺气肿、肺心病、发绀型先心病。

②原发性:

真性红细胞增多症。

第26页

二、白细胞计数及白细胞分类计数

(一)参考值

1.白细胞总数

成人:

(4~10)×109/L;儿童:

(5~12)×109/L;

新生儿:

(15~20)×109/L。

2.分类计数

中性杆状核:

0.O1~0.05;中性分叶核:

0.50~0.70;

嗜酸性粒细胞:

0.005~0.05;嗜碱性粒细胞:

0~0.O1;淋巴细胞:

0.20~0.40;

单核细胞:

0.03~0.08。

(二)临床意义

1.白细胞数高于10×109/L称白细胞增多;低于4×109/L称白细胞减少。

中性粒细胞增多或减少的常见原因

中性粒细胞增多

中性粒细胞减少

1

化脓性感染:

流脑、肺炎、阑尾炎等;某些病毒感染、寄生虫感染

病毒感染、伤寒、疟疾等

2

严重组织损伤:

大手术后、急性心肌梗死后等

再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症及恶性组织细胞病等。

3

急性大出血、溶血:

脾破裂或宫外孕、急性溶血。

氯霉素、抗肿瘤药物、抗结核药物、抗甲状腺药物、X线及放射性核素等。

4

中毒、类风湿性关节炎应用皮质激素。

自身免疫性疾患:

如系统性红斑狼疮等。

5

异常增生性粒细胞增多见于急、慢性粒细胞性白血病,骨髓增殖性疾病等。

肝硬化、班替综合征等。

(3)中性粒细胞的核象变化

中性粒细胞的核象是指粒细胞的分叶状况,反映粒细胞的成熟程度。

①核左移:

周围血中杆状核增多,并可出现晚幼粒、中幼粒及早幼粒等细胞,称为核左移。

常见于各种病原体所致的感染、大出血、大面积烧伤、大手术、恶性肿瘤晚期等。

②核右移:

正常人血中的中性粒细胞以3叶者为主,若中性粒细胞分叶过多,大部分为4~5

叶或更多,则称为核右移。

核右移常伴白细胞总数减少,为骨髓造血功能减退或缺乏造血物质所致。

常见于巨幼细胞贫血、恶性贫血,若在疾病进行期突然发现核右移,表示预后不良。

(4)中性粒细胞的中毒性改变 大小不均、中毒颗粒、空泡变性、核变性等可单独或同时出现。

常见于各种严重感染、中毒、恶性肿瘤及大面积烧伤等。

2.嗜酸性粒细胞

(1)嗜酸性粒细胞增多 见于:

过敏+寄生虫+血液病。

①变态反应性疾病:

如支气管哮喘、药物过敏反应、热带嗜酸性粒细胞增多症以及某些皮肤病

等;

②寄生虫病;

③某些血液病:

如慢性粒细胞白血病、嗜酸性粒细胞白血病。

(2)嗜酸性粒细胞减少 见于伤寒、副伤寒、应激状态。

3.嗜碱性粒细胞 嗜碱性粒细胞增多可见于慢性粒细胞白血病等。

减少一般无临床意义。

4.淋巴细胞

(1)淋巴细胞增多 见于:

①感染性疾病:

主要为病毒感染,如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症等。

也见于某些杆菌感染,如结核病、百日咳、布鲁菌病。

②某些血液病。

③急性传染病的恢复期。

(2)淋巴细胞减少 主要见于应用糖皮质激素、烷化剂,接触放射线,免疫缺陷性疾病等。

5.单核细胞单核细胞增多见于:

①生理性:

婴幼儿。

②某些感染:

如感染性心内膜炎、活动性结核病、疟疾及急性感染的恢复期。

③某些血液病:

如单核细胞白血病。

三、网织红细胞计数

(一)参考值

成人:

0.005~0.015(0.5%~1.5%),绝对值(24~84)×109/L;新生儿:

0.03。

0.06(3%~6%)。

(二)临床意义

1.反映骨髓造血功能状态

·网织红细胞增多表示骨髓红细胞系增生旺盛。

溶血性贫血、急性失血性贫血时网织红细胞显著增多;

·网织红细胞减少表示骨髓造血功能减低,见于再生障碍性贫血、骨髓病性贫血(如白血病)。

2.贫血疗效观察贫血病人,给予有关抗贫血药物后,网织红细胞增高说明治疗有效;反之,

说明治疗无效。

四、红细胞沉降率测定

红细胞沉降率简称血沉,是指在一定条件下红细胞沉降的速度。

(一)参考值(魏氏法,Westergren)。

年男性:

0~15mm/h

成年女性:

0~20mm/h

(二)临床意义

1.生理性增快 妇女月经期、妊娠、老年人。

2.病理性增快

①各种炎症:

如细菌性急性炎症、风湿热和结核病活动期。

②损伤及坏死、心肌梗死等。

③恶性肿瘤。

④各种原因导致的高球蛋白血症:

如多发性骨髓瘤、感染性心内膜炎、系统性红斑狼疮、肾炎、肝硬化等。

⑤贫血。

例题:

血白细胞总数增多,可见于

A.伤寒杆菌感染

B.再生障碍性贫血

C.急性失血

D.使用氯霉素的影响

E.脾功能亢进

[答疑编号111040101]

『正确答案』C

患者食欲和记忆力减退。

检查:

眼睑苍白,血红细胞、白细胞和血小板均减少。

应首先考虑的

是

A.再生障碍性贫血

B.缺铁性贫血

C.溶血性贫血

D.失血性贫血

E.巨幼红细胞性贫血

[答疑编号111040102]

『正确答案』A

细目二:

血栓与止血检查

要点:

出血时间、血小板粘附试验、凝血时间的正常参考值及临床意义

一、出血时间(BT)测定

1.参考值 测定器法:

6.9±2.1分钟,超过9分钟为异常。

2.临床意义 出血时间延长见于:

①血小板显著减少:

如原发性及继发性血小板减少性紫癜。

②血小板功能不良:

如血小板无力症、巨大血小板综合征。

③毛细血管壁异常:

如维生素C缺乏症、遗传性出血性毛细血管扩张症。

④某些凝血因子严重缺乏。

二、血小板计数(PC或plt)

1.参考值(100~300)×109/L。

2.临床意义:

、

血小板数低于100×109/L为血小板减少,见于再生障碍性贫血、急性白血病、原发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进等。

血小板数高于400×109/L为血小板增多。

·反应性增多——脾摘除术后、急性大失血及溶血之后。

·原发性增多——真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、慢性粒细胞性白血病等。

三、血小板黏附试验(PAdT)

1.参考值62.5%±8.61%。

2.临床意义

·血小板黏附率增高——血栓前状态和血栓性疾病,如心肌梗死、心绞痛、脑血管病变、糖尿病、动脉粥样硬化等。

·血小板黏附率降低——血管性血友病、血小板无力症、尿毒症、MDS、急性白血病和SLE等。

四、凝血时间(CT)测定

1.参考值试管法:

4~12分钟。

2.临床意义

·凝血时间延长见于血浆Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ因子严重减少(重症A、B型血友病,遗传性因子Ⅺ缺乏症),凝血酶原严重减少(先天性凝血酶原缺乏症),纤维蛋白原严重减少(先天性纤维蛋白原缺乏症),DIC后期继发纤溶亢进时。

·凝血时间缩短见于血液呈高凝状态时,如DIC早期、脑血栓形成或心肌梗死。

细目三:

骨髓检查

要点:

骨髓细胞学检查的临床意义骨髓细胞学检查的临床意义:

1.诊断造血系统疾病最有价值。

①对各型白血病、恶性组织细胞病、巨幼细胞贫颤、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤、原发性血小板减少性紫癜、典型的缺铁性贫血等具有决定性诊断意义。

②对增生性贫血(如溶血性贫血)、粒细胞缺乏症、骨髓增生异常综合征(MDS)、骨髓增殖性疾病、类白血病反应等,具有重要诊断价值。

2.诊断其他非造血系统疾病骨髓细胞学检查对某些感染如疟疾、黑热病、感染性心内膜炎、伤寒,某些骨髓转移癌(瘤)等,因在骨髓涂片中能查到相应的病原体或特殊细胞而可以确诊。

3.鉴别诊断的应用凡临床上遇到原因不明的发热、恶病质,原因不明的肝、脾、淋巴结肿大等,均可做骨髓细胞学检查,有助于诊断及鉴别。

细目四:

肝脏病常用的实验室检查

要点:

1.蛋白质、胆红素代谢实验室检查的正常值和异常的临床意义

2.常用血清酶检查的正常值及临床意义

3.甲、乙、丙型肝炎病毒标志物检测的临床意义

一、蛋白质代谢检查

(一)血清总蛋白和白蛋白/球蛋白(A/G)比值测定

1.参考值:

血清总蛋白:

60~80g/L。

白蛋白:

40~55g/L。

球蛋白:

20~30g/L。

A/G比值:

1.5:

1~2.5:

1。

2.临床意义

(1)肝脏疾病 肝炎、肝硬化、肝癌等慢性肝病常出现白蛋白减少、球蛋白增加、A/G比值减低。

A/G比值倒置(A/G<1)见于肝功能严重损害。

(2)肝外因素

①低蛋白血症:

见于蛋白质摄入不足或消化不良;蛋白质丢失过多,如肾病综合征、大面积烧伤等;消耗增加,如恶性肿瘤、甲状腺功能亢进症、重症结核等。

②高蛋白血症:

是指血清总蛋白高于80g/L或球蛋白高于35g/L,亦称高球蛋白血症。

主要因球蛋白增加引起,尤其是γ球蛋白增高为主,见于肝硬化、恶性淋巴瘤、慢性炎症、自身免疫性疾病、浆细胞病等。

(二)血清蛋白电泳

1.参考值:

白蛋白:

0.61~0.71;

α1球蛋白:

0.03~0.04;

α2球蛋白:

0.06~0.10;

β球蛋白:

0.07~0.11;

γ球蛋白:

0.09~0.18。

2.临床意义

(1)肝脏疾病 血清白蛋白和α1、α2及β球蛋白减少,γ球蛋白增加,是肝病患者血清蛋白电泳的共同特征。

慢性肝炎、肝硬化表现更明显。

(2)其他疾病

①肾病综合征、糖尿病肾病由于血脂增高,可致α2及β球蛋白等脂蛋白增高,白蛋白及γ球蛋白降低;

②浆细胞病(如多发性骨髓瘤、原发性巨球蛋白血症等),白蛋白轻度降低,γ球蛋白明显升

高。

(三)血氨测定血氨升高见于:

①严重肝脏损害:

如重型肝炎、肝硬化、肝癌等疾病。

血氨升高是诊断肝性脑病的依据之一。

②肝外因素:

如上消化道大出血、休克、尿毒症等。

二、胆红素代谢检查

健康人及三种黄疸实验室检查鉴别表

三、肝脏病常用的血清酶检查

(一)血清氨基转移酶测定

1.参考值 比色法(Karmen法):

丙氨酸氨基转移酶(ALT)5~25卡门单位,

天门冬氨酸氨基转移酶(AST)8~28卡门单位。

连续监测法(37℃):

ALTl0~40U/L,

A