初中化学燃烧与灭火教学设计学情分析教材分析课后反思.docx

《初中化学燃烧与灭火教学设计学情分析教材分析课后反思.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中化学燃烧与灭火教学设计学情分析教材分析课后反思.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

初中化学燃烧与灭火教学设计学情分析教材分析课后反思

《燃烧与灭火》教学设计

学习目标:

1、知识与技能:

(1)认识燃烧的条件和灭火的方法。

(2)了解燃烧的概念。

(3)会运用知识解释日常生活中的相关问题。

2、过程与方法:

通过活动与探究,学习对获得的事实进行分析得出结论的科学方法;能主动地与他人进行交流和讨论,形成良好的学习习惯和学习方法。

3、情感态度与价值观:

通过对燃烧条件、灭火原理的探究活动,体验科学探究的过程和乐趣,激起对化学的学习欲望;通过学校火灾逃生演练,学习一定的安全知识。

教学重难点:

重点:

燃烧条件的探究、灭火的原理

难点:

燃烧条件的探究、着火点的理解

教学方法:

利用 “引导实验探究”“理论联系实际”“情境创设”等教学方法。

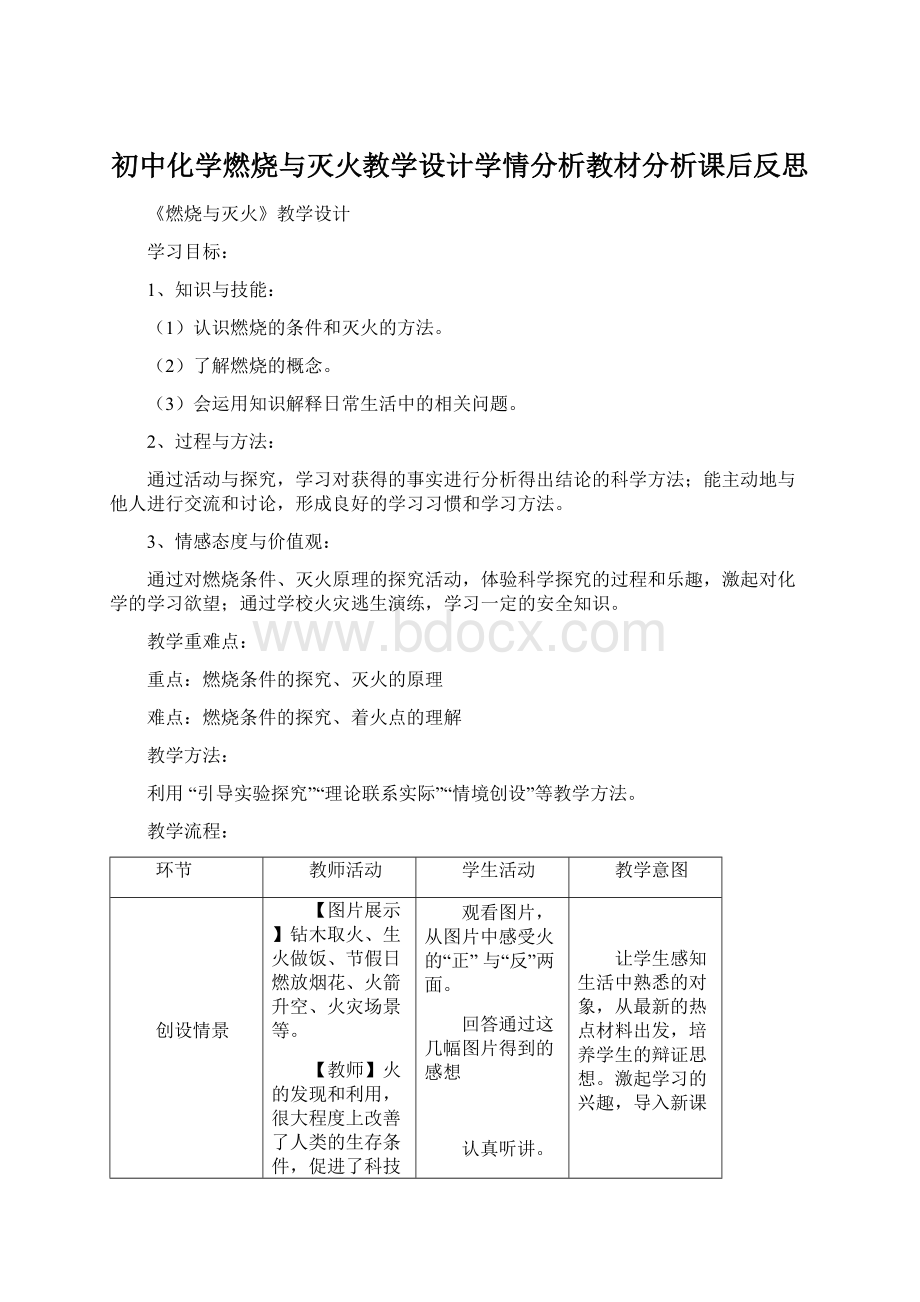

教学流程:

环节

教师活动

学生活动

教学意图

创设情景

【图片展示】钻木取火、生火做饭、节假日燃放烟花、火箭升空、火灾场景等。

【教师】火的发现和利用,很大程度上改善了人类的生存条件,促进了科技的发展;但是,火也具有两面性,失去控制的火就会给人类的生命和财产安全带来极大的损失。

那么如何让火在需要的时候着起来,在不需要的时候熄灭,就是我们今天研究的主要问题——燃烧与灭火

观看图片,从图片中感受火的“正”与“反”两面。

回答通过这几幅图片得到的感想

认真听讲。

让学生感知生活中熟悉的对象,从最新的热点材料出发,培养学生的辩证思想。

激起学习的兴趣,导入新课

燃烧概念

问:

以前学过哪些物质的燃烧?

问:

这些物质的燃烧现象是怎样的?

事例

现象

镁带燃烧

铁丝燃烧

木炭燃烧

问:

这些燃烧现象有怎样的共同特征?

通常所说的燃烧是可燃物跟氧气发生的剧烈的发光、发热的氧化反应。

板书:

燃烧的定义。

回忆铁丝、镁条等物质的燃烧现象;

回答:

①都发光

②都放热

③都是物质与氧气的反应(氧化反应)。

自然形成燃烧概念。

学生根据已有的化学知识,与所学内容进行联系,总结、归纳出新知。

利用直接经验对燃烧的定义进行概括。

燃烧条件

过渡:

是所有物质在任何情况下都可以燃烧吗?

不是;也就是说燃烧需要一定的条件。

问:

物质要燃烧需要哪些条件?

实验探究:

思考:

1.本实验共有几个对照组?

水的

作用是什么?

2.为什么在相同的条件下白磷能

燃烧而红磷却不燃烧呢?

怎样才

能使红磷也燃烧呢?

3.铜片上的白磷燃烧了,为什么

水中的白磷却不能燃烧呢?

补充:

白磷的着火点是40℃,红磷着火点是240℃。

明确讨论结果。

问:

能否根据刚才的讨论总结得出燃烧的条件。

明确燃烧的条件,并讲解着火点是可燃物的一个固有属性。

问:

燃烧的三个条件是不是缺一不可?

明确燃烧的三个条件缺一不可。

板书:

燃烧的条件

学生认真比较实验现象,思考教师提出的疑问。

讨论后回答;

1.2个对照组,铜片上的白磷和水中白磷;铜片上白磷和铜片上红磷。

水的作用是隔绝氧气和提供热量。

2.因为白磷的着火点比红磷的着火点低,温度达到了白磷的着火点,没有达到红磷的着火点;提高温度可以让红磷也燃烧。

3.水中的白磷没有与氧气接触。

根据刚刚的讨论,归纳燃烧的条件:

①可燃物

②与氧气接触

③温度达到着火点

学生回答:

燃烧的三个条件缺一不可,

通过观看视频中演示实验,培养学生准确描述实验现象的能力。

通过表中实验条件的比较,培养学生归纳总结的能力。

并且从中得出燃烧必须同时具备三个条件,缺一不可。

灭火原理

过渡:

燃烧的三个条件缺少一个是不是就不能燃烧了,不能燃烧也就是说达到了怎样的目的?

问:

能不能根据燃烧的条件推断出灭火的原理?

明确灭火的原理。

板书:

灭火的原理。

问:

根据刚刚的讨论,你能用一句话归纳出灭火与燃烧条件之间的关系吗?

明确灭火原理与燃烧条件之间的关系。

板书:

灭火原理

巩固灭火原理

过渡:

有一句话叫什么是检验真理的唯一标准?

【活动一】实验探究

那下面就根据灭火的原理进行一次灭火比拼。

要求:

利用桌面上所提供的用品,以尽可能多的方法熄灭点燃了的蜡烛;2min后展示本组结果并说明原理。

用品:

蜡烛、烧杯、剪刀、湿布、沙子、蒸馏水。

评价学生的展示结果。

过渡:

看来同学们对灭火的原理掌握的差不多了,那么能不能把灭火的原理应用到实际生活中呢?

【活动二】理论联系实际

利用所学知识,思考若遇到以下几种情况怎么办?

并说明依据。

1.炒菜的油锅中油不慎着火

2.堆放的杂务的纸箱着火

3.森林着火

评价学生的回答。

学生回答:

燃烧的三个条件缺一不可,缺少一个就达到了灭火的目的。

根据燃烧的条件,交流讨论灭火的原理。

回答灭火原理:

①移走可燃物

②隔绝氧气

③降低温度到着火点以下

归纳总结:

灭火原理就是破坏燃烧的条件。

复述灭火原理

回答:

时间是检验真理的唯一标准

学生阅读实验要求

学生分组进行实验,2min后派小组代表展示本组灭火方法并说明原理。

学生回答:

1.可以用锅盖盖灭,依据是隔绝氧气;可以关闭开关,依据是移走可燃物。

2.可以用水浇灭,依据是降低温度到着火点以下;可以用沙子盖灭,依据是隔绝氧气。

3.可以设置隔离带,依据是移走可燃物;可以人工降雨,依据是降低温度到着火点以下。

知识延伸,举一反三,合理推断归纳灭火原理。

积极探究,殊途同归,使学生及时巩固所学知识,加深对灭火原理的理解。

通过实验探究激发了学生对化学学习的兴趣。

运用所学知识,解决实际问题。

增强学生的对知识的运用能力。

情景体验

过渡:

虽然掌握了灭火的原理,如果真的发生了火灾,且情况不可控,你最先想到的是逃生还是灭火?

下面听我指令进行火灾演练,安全路线为从录播室后门绕到录播室前门。

指令:

老师们,同学们请注意:

现教学楼发生火灾,情况紧急,请不要慌乱,安全撤离。

评价学生的演习。

问:

你还知道哪些有关的安全常识?

评价学生的说法。

展示相关的安全常识,请同学阅读。

提示同学们要多学习相关的安全知识,以备不时之需。

2组学生根据指令进行火灾逃生演习。

其余小组进行评价他们刚刚的演习:

安全有序撤离,在撤离过程中低头弯腰,演习成功。

回答生活中相关的火灾安全知识。

阅读相关的安全知识。

通过火灾演习充分调动了学生的积极性,踊跃参与其中;通过火灾演练和相关安全知识的回答,增强了学生的安全意识,做到有备无患。

小结

1min梳理本节课所学知识,然后请同学谈一谈对本节课的收获。

根据学生回答总结本节课所学。

总结:

通过本节课我们可以知道,化学与生活息息相关,化学来源于生活,服务于生活;所以我们一定要学好化学,服务社会。

回忆本课学习内容。

谈本节课的收获:

1.燃烧的定义

2.燃烧的条件

3.灭火的原理

4.消防安全知识

5.着火点

加深巩固课堂重点内容。

了解化学与生活的关系。

巩固提升

1.下列关于燃烧的说法最确切的是()

A.燃烧一定是化合反应

B.在空气中不能燃烧的物质在氧气中也不能燃烧

C.可燃物不进行点火是不可能燃烧的

D.燃烧是剧烈的发光发热的化学反应

2.夜间发现液化石油气泄漏时,应采取的紧急措施是()

A.打电话报警,并请维修人员前来维修

B.关闭气源阀门,打开所有门窗通风

C.开灯,仔细检查泄漏源

D.向室内喷水,溶解液化石油气,防止燃烧

3.《三国演义》中的“赤壁之战”,曹操率百万水师乘船横渡长江,声势浩大,却被周瑜的火攻和孔明“借”来的东风弄得大败而逃。

用燃烧三要素回答以下问题:

(1)周瑜使用了“火箭”射向曹军的连环木船上,“火箭”能使木船着火的原因是:

(2)起火后曹军的部分战船逃脱,这些战船没有被烧的原因是:

。

(3)孔明“借”来的“东风”不仅使火势吹向曹军,还为燃烧提供了,使火势烧得更旺。

【板书设计】

课题1燃烧和灭火

1.燃烧的定义:

可燃物

2.燃烧的三个条件氧气(或空气)

达到燃烧所需的最低温度(着火点)

清除可燃物

3、灭火的原理和方法隔绝氧气

降低温度到着火点以下

灭火的原理就是破坏燃烧的条件

4.消防安全知识

《燃烧与灭火》学情分析

通过前面的学习,学生已经了解了一些物质在空气中或氧气中燃烧所出现的不同现象,知道了燃烧的剧烈程度与氧气的浓度有关;而在生活中也常常接触燃烧,有一定的常识;但是对“燃烧”、“可燃物”、“着火点”等概念的理解和运用还比较模糊;知道灭火的方法,但不知道原理,即“知其燃而不知其所以燃”。

因此教师在教学过程中应该注意引导。

同时,对照实验、实验探究是学生的薄弱环节;因此本节课应引导学生总结对照实验的一般思路,鼓励学生积极进行实验探究。

《燃烧与灭火》效果分析

从本节课学生的参与度来看:

大多数学生自主学习的积极性比较高,能独立解决学案中创设的问题并表达自己的见解;多数学生学习性却浓厚,学习情绪高涨,能积极认真的参与教学活动;在小组探究实验中,能积极动手操作,认真总结;但是也有极少数同学学习不在状态,回答问题不自信,不敢大胆表达自己的看法。

通过学习,学生了解了燃烧与灭火的一般方法和思路;通过实验操作培养了学生的科学探究意识;在合作交流中,体验了小组合作的乐趣,树立了团队合作意识。

通过课堂巩固提升可以看出:

90%的学生对本节课所学知识已掌握,思路比较清晰,小测正确率较高,基本达到预期效果。

《燃烧与灭火》教材分析

《燃烧和灭火》是鲁教版九年级化学上册第六单元课题1的内容。

主要讲述了燃烧的条件和灭火的原理,与实际生活联系紧密,可以较好的提高学生的学习兴趣。

燃烧和灭火是生活中常见的现象,从远古时代燃烧在生产和生活中的应用,到燃烧在现代生活和科技发展中的作用,形象地说明了燃烧与人类社会的密切关系。

之前学习的内容铺垫:

不同物质在氧气中的燃烧现象、燃烧是一种化学变化、物质与氧气的反应称之为氧化反应。

本节课的学习内容:

燃烧条件、灭火原理及方法、控制变量思想、火灾安全知识、化学和社会的联系。

本节课首先介绍了什么是燃烧、燃烧的条件和灭火的原理、方法,最后介绍了火灾安全知识。

本节课是对前面所学“燃烧”的进行深入了解并应用于实际生活之中,对高中阶段“化学反应中能量的变化”的学习将起到铺垫的作用,是知识向能力转化的一座桥梁。

本节课也是对氧气的化学性质和氧化反应知识学习的延续和具体应用,并为环境的保护和燃料的充分利用提供理论支持。

《燃烧与灭火》评测练习

课堂小测:

利用所学知识,思考若遇到以下几种情况怎么办?

并说明依据。

1.炒菜的油锅中油不慎着火

2.堆放的杂务的纸箱着火

3.森林着火

巩固提升:

1.下列关于燃烧的说法最确切的是()

A.燃烧一定是化合反应

B.在空气中不能燃烧的物质在氧气中也不能燃烧

C.可燃物不进行点火是不可能燃烧的

D.燃烧是剧烈的发光发热的化学反应

2.夜间发现液化石油气泄漏时,应采取的紧急措施是()

A.打电话报警,并请维修人员前来维修

B.关闭气源阀门,打开所有门窗通风

C.开灯,仔细检查泄漏源

D.向室内喷水,溶解液化石油气,防止燃烧

3.《三国演义》中的“赤壁之战”,曹操率百万水师乘船横渡长江,声势浩大,却被周瑜的火攻和孔明“借”来的东风弄得大败而逃。

用燃烧三要素回答以下问题:

(1)周瑜使用了“火箭”射向曹军的连环木船上,“火箭”能使木船着火的原因是:

(2)起火后曹军的部分战船逃脱,这些战船没有被烧的原因是:

。

(3)孔明“借”来的“东风”不仅使火势吹向曹军,还为燃烧提供了,使火势烧得更旺。

《燃烧与灭火》教学反思

总体上看,这节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标,充分利用各种生活资源,挖掘教材,构建关于燃烧的知识体系,在