新闻理论教案第四章1.docx

《新闻理论教案第四章1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新闻理论教案第四章1.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新闻理论教案第四章1

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse

第四章教案2

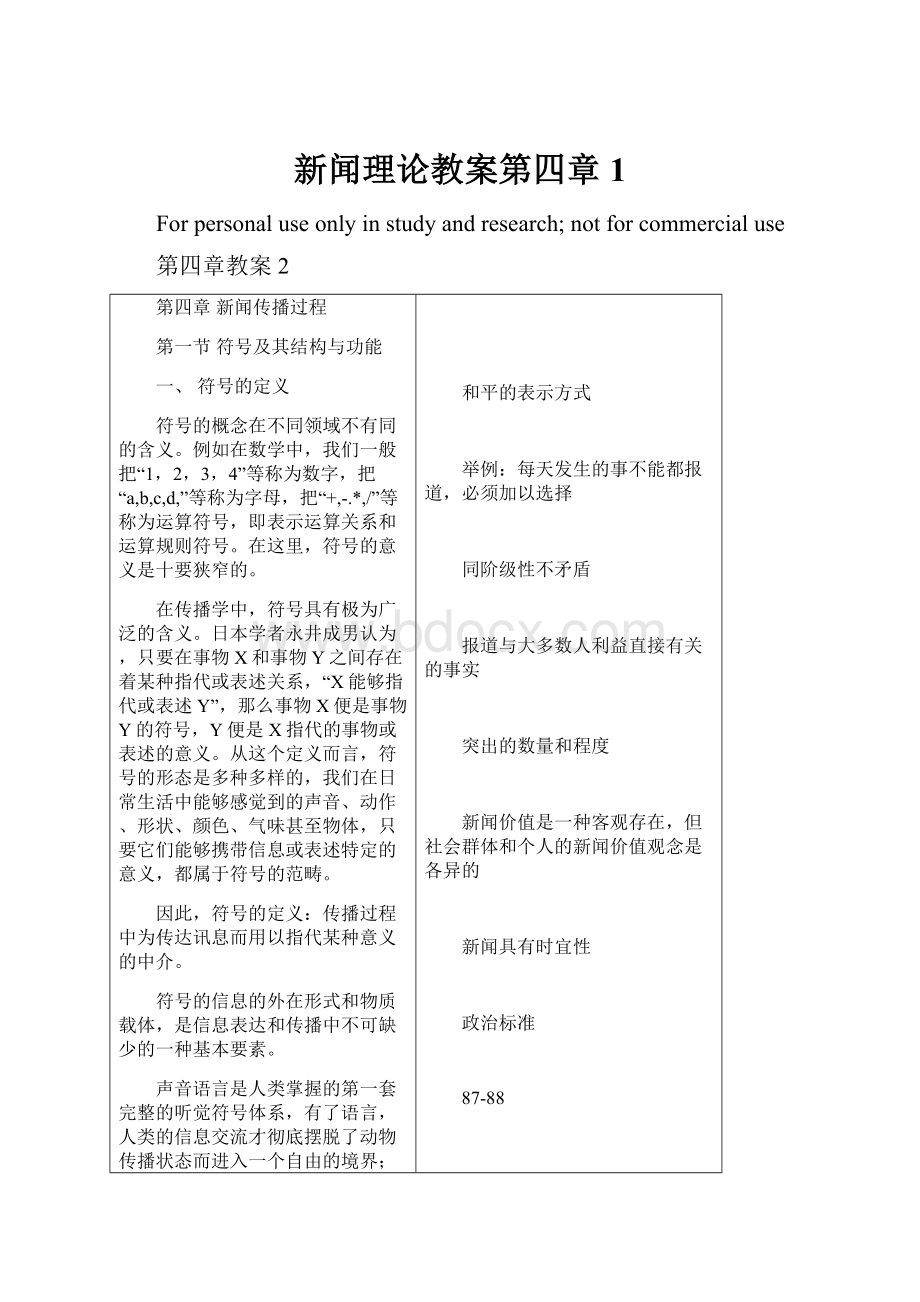

第四章新闻传播过程

第一节符号及其结构与功能

一、符号的定义

符号的概念在不同领域不有同的含义。

例如在数学中,我们一般把“1,2,3,4”等称为数字,把“a,b,c,d,”等称为字母,把“+,-.*,/”等称为运算符号,即表示运算关系和运算规则符号。

在这里,符号的意义是十要狭窄的。

在传播学中,符号具有极为广泛的含义。

日本学者永井成男认为,只要在事物X和事物Y之间存在着某种指代或表述关系,“X能够指代或表述Y”,那么事物X便是事物Y的符号,Y便是X指代的事物或表述的意义。

从这个定义而言,符号的形态是多种多样的,我们在日常生活中能够感觉到的声音、动作、形状、颜色、气味甚至物体,只要它们能够携带信息或表述特定的意义,都属于符号的范畴。

因此,符号的定义:

传播过程中为传达讯息而用以指代某种意义的中介。

符号的信息的外在形式和物质载体,是信息表达和传播中不可缺少的一种基本要素。

声音语言是人类掌握的第一套完整的听觉符号体系,有了语言,人类的信息交流才彻底摆脱了动物传播状态而进入一个自由的境界;文字是人类创造的第一套完整的视觉符号体系,有了文字,人类的信息活动实现了体外化记录、保存和传播。

文字是声音语言的再现和延伸,所以我们也可以将它们并称为语言符号体系。

语言是人类传播的基本符号体系,但并不是唯一的体系。

动作、表情、体态、音声、图形、图片、影像等等,同样是信息的重要载体,都可以起到符号的作用。

符号是传递信息、指示和称谓事物及其关系的代码。

符号作为一种观念中的东西,它的存在不受事物的存在左右,因为它只是代表被表示物(被表示对象),而不是代替被表示物。

符号的存在也改变不了事物的性质和形貌,而只能通过准确地把握对象的实质加以反映。

人类运用符号传播信息是无剌激性和非即物性的,即语言表达无需由直接情形引起。

我们不必看到老虎时才说“老虎”,也不必只谈论现时环境中发生的事情。

人可以通过符号回顾历史、展望未来,表达思想和感情。

但是,让符号只代表或表示某种东西并不容易。

在现实生活中,一些人把符号当作事物,或顶礼膜拜,或焚烧撕碎;一些人相信符号能产生魔力,于是有了符号崇拜和符号迷信的现象。

同样,这些也只存在于人类社会。

二、符号的分类

重点掌握第三种分类形式:

语言符号与非语言符号

三、符号的基本结构

1、符号的结构:

能指和所指

符号是用来代表事物的。

每个符号都有“用什么来代表”和“代表的是什么”两个方面,这叫做符号的形式和内容,也叫符号具和符号义,符号学中称为“能指”和“所指”。

2、能指与所指的关系

(1)任意性

符号具和符号义或者能指和所指之间的关系是任意性的。

它们的联系与结合并非存在着什么必然的关系,而完全是出于符号创造者的主观规定和社会成员的共同约定。

因此,同样的事物可以用不同的符号具来表达,而同样的符号具又可以表达不同的符号义,例如同义词和多义词就是如此。

(2)约定性

虽然符号具与符号义之间的关系是任意性的,但是符号一旦创造完成,具、义的联系一经社会成员认同、约定,那么就成为一种社会习惯,具有某种不变性,任何人都必须遵守,不得随意改变。

符号作为社会约定俗成的表示意义的标记,一经置于社会领域,不仅个人无权改变它,就是社会大众或政治集团也不能改变现存的符号。

要变,也是在历史的长河中发生的渐变和量变。

、

四、符号的意义与功能

1、意义

意义是一个非常抽象的概念,在不同的学科领域有不同的定义,在日常生活中也有多种多样的理解。

为了避免繁琐,我们在这里从社会传播的角度对意义作出如下界定:

所谓意义,就是人对自然事物或或社会事物的认识,是人给对象事物赋予的意义,是人类以符号形式传递和交流的精神内容。

这是一个极为广义的概念,在这里,人类在传播活动中交流的一切精神内容,包括意向、意思、意图、认识、知识、价值、观念等等,都包括在意义的范畴之中。

在人类的社会生活中,意义是普遍存在的,大到历史事件、自然现象、科学理论、文化产品,小到一句话、一个动作、一个表情甚至一个眼神,无不具有一定的意义。

我们无法想象一个没有意义的社会。

意义活动是属于人的精神活动的范畴,但它与人的社会存在和社会实践密切相关。

在与自然和社会打交道的过程中,人不断地认识和把握对象事物的性质和规律,并从中抽象出意义。

例如,太阳的升起和落下是一种自然现象,人类在生活中不但认训了太阳的东升西落这一自然规律,而且将这规律的认识应用到对人生意义的思索,于是便有了“朝阳一般的年轻人”的比喻,也有了“夕阳无限好,只是近黄昏”的感叹。

意义在人类的社会生活中起着重要的作用,人与人之间的社会传播,实质上也是意义的交流。

意义活动,是人类最基本的活动之一。

意义本身是抽象的和无形的,但可以通过语言以及其他符号得到表达和传递。

因此,符号是意义和载体和表现形式。

2、符号的功能

符号的人类传播的介质,人类只有通过符号才能相互沟通信息。

概括起来说,符号的基本功能有三个方面,一是表述和理解功能,二是传达功能,三是思考功能。

人与人之间传播的目的是交流意义,换句话说即交流精神内容。

但是,精神内容本身是无形的,传播者只有借助于某种可感知的物质形式,借助于符号才能表现出来,而传播对象也只有凭借这些符号才能理解意义,因此,人与人之间的传播活动首先表现为符号化和符号解读的过程。

所谓符号化,即传播者将自己要传递的讯息或意义转换为语言、音声、文字或其他符号的活动;符号解读则是传播对象对接收到的符号加阐释和理解,读取其意义的活动。

不仅如此,传播对象对传来的信息作出反应——反馈的过程也伴随着在符号解读基础上的再次符号化活动。

符号的第二项基本功能是传达功能。

这就是说,作为精神内容的意义如果不转换为具有一定物质形式的符号,是不可能在时间和空间中得到传播和保存的。

孔子是一个伟大的思想家,但如果滑《论语》这部记录他的言行的文字著作,我们可能无从接触到他的精神世界。

符号的第三项基本功能是思考,即引发思维活动。

思考是人脑中与外部信息相联系的内在意识活动,是内在的信息处理过程。

人在思考之际,首先要有思考的对象和关于对象事物的知识,而这些都是以形象、表旬或概念等符号形式存在于人脑之中,因此,思考本身也就一个操作符号、在各种符号之间建立联系的过程。

例如,我们就现代交通工具——飞机进行思考之际,脑子里必然会有飞机的形象以及有关飞机的功能的用途的各种概念,没有这种形象和概念,我们就不能就飞机进行思考。

概念是反映事物的内涵和外延的思维形式,它并不能独立存在,而是作为符号与语言相共存。

思维离不开语言,也就离不开符号。

第二节新闻传播模式

一、什么是传播模式

传播现象是非常复杂的现象,传播过程是非常复杂的过程。

人们最早研究传播时就把注意力集中在对传播过程的研究,并且设法找到一个简明、易懂的方式,描述和解释传播的过程,模式便被人们认为是最好的方式。

概念:

对某一事物或实体进行和一种直观的简洁的描述。

为清楚地说明各种理论而提供简明、直观、有效的辅助工具。

通过模式了解实体的结构和过程,了解系统内各因素之间的相互关系。

借助简化的形式再现传播现象,进而探讨传播效果、传播结构和传播过程中各因素之间的关系。

传播模式成了我们正确认识传播现象的一把金钥匙。

概念P95

文字模式、图像模式、数学模式。

图像模式为常用。

二、几种主要的新闻传播模式

1、拉斯韦尔的5W模式

A意义

(1)第一次较为详细地、科学地分解了传播的过程

第一次将人们每天从事却又阐释不清的传播活动明确表述为由五个环节和要素构成的过程,为人们理解传播过程的结构和特性提供了具体的出发点。

(2)第一次明确界定了传播学的研究领域。

五个部分P33

B缺陷

(1)将传播过程看成是一种单向传送信息,并且呈直线形态的过程,忽略了反馈机制的存在,也忽略了各要素之间的相互作用。

虽然考虑到了受传者的反应(效果),却没有提供一条反馈渠道

(2)丝毫没有传播过程和社会过程的联系

(3)效果时有时无

有人批评这个模式太过简单和武断,认定必产生效果

(4)讯息在传播过程中往往会发生变化,没有表达出来

(5)没有揭示人类社会传播的双向和互动性质。

2、奥斯古德-施拉姆的循环模式

首先标明已与单向传播模式划清界限。

没有传播者和受传者的概念,传播双方都作为传播行为的主体,通过讯息的授受处于你来我往的相互作用之中。

重点不在于分析传播渠道中的各个环节,而在于解析传播双方的角色功能。

参加传播过程的每一方在不同阶段都依次扮演着译码者(执行接收和符号解读功能)、解释者(执行解释意义功能)和编码者(执行符号化和传达功能)的角色,并相互交替着这些角色。

传受双方在编者按码、解释、译码和传递、接收信息时,是相互作用的、相互影响的。

强调在信源与目的地(传者与受者)之间,只有在其共同的经验范围之内才真正有所谓传播,因为只有这范围内的信号才能为传受两者所共享。

传播信息、分享信息和反映信息的过程是往复循环、持续不断的。

引伸出一个很重要的“传播单位”的思想P36-37

A优点

(1)强调了社会传播的互动性

(2)把传播双方都看做是传播行为的主体

B缺陷

(1)把传播双方放在完全对等或平等的关系中(至少从模式本身看来是如此),则与社会传播的现实情况不符。

在现实社会中,由于传播双方的政治、经济和文化地位、传播资源及传播能力等方面通常存在差异,这种完全对等或平等的传播关系与其说具有普遍性,不如说是极少见的。

(2)能够体现人际传播特别是面对面传播的特点,却不能适用于大众传播的过程。

第三节新闻传播及其标准

一、新闻选择的必要性

1、新闻选择的必要性

我们在前面学过新闻的定义,这个定义把过去发生的事实(历史)、重复出现的事实(人们所熟知的、司空见惯的)以及虚假的“事实”排除出新闻之外。

对大众传播工具来说,光有新闻定义不定期不能解决问题。

对现实生活中发生的事实加以鉴别,选出新闻媒介值得传播的事实,这就是新闻选择。

新闻选择是对事实的选择。

选择事实是新闻工作具有决定意义的一环。

P99

采访、写作、编辑、是新闻业务的三个环节,都和新闻选择有着密切的关系。

二、新闻选择的标准

对任何新闻媒介来说,新闻定义、新闻价值、宣传价值、新闻法规是新闻选择的四项主要标准。

1、新闻定义

我们所选择的事实一要真实,二要新鲜。

为此要淘汰以下事实:

虚假的、陈旧的、人们司空见惯的、空话连篇的。

2、新闻价值

一个事实是不是新闻事实、是不是好新闻、值不值得报道的问题。

考虑受众的共同兴趣。

新闻要反映社会大众关心的事实。

媒介不能在每篇稿子都写好以后,先征求受众的意见再传播,为此,必须事先要研究出一套标准,凡符合这些标准的,就会引起受众的共同兴趣。

3、宣传价值

新闻价值考虑的是受众的兴趣,但媒介传播新闻不仅要考虑满足受众的需要,还要关注社会效果。

就是事实所包含的有利于传播者、能够证明和说明传播者主张的素质。

4、新闻法规

新闻选择的最后一道关口,其目的是“去毒”,即把危害国家或人民利益的新闻卡下来,不准公开传播。

某一事实在政治上、法律上容许不容许公正地传播,这是任何新闻机构必须考虑的问题。

容许不容许的标准就是新闻法规。

新闻法规一般由国家的立法机关制订,对新闻事业有强制性,目的在于约束新闻报道,以免危及国家利益。

二、新闻价值

(一)新闻价值理论的提出

美国便士报运动(1933年)以后,由于便士报完全自负盈亏,以社会大众作为对象,为了扩大发行,就必须考虑报纸的内容能否引起众多人的兴趣。

报人根据他们的经验,提出了各自的标准。

例如,美国《太阳报》的创办人戴伊认为,在世界上发生的事件中,只有新奇的、不寻常的、灾难性的、骇人听闻的事才可以上报,才会引起公众兴趣,从而使报业兴旺。

被称为“报界怪杰”的普利策在主持《世界报》(1883-1911)期间,对新闻的共同兴趣提得更具体。

他反复手下记者,去采集“与众不同的、有特色的、戏剧性的、浪漫的、动人魄的、独一无二的、奇妙的、幽默的、别出心裁的,适于成为谈助而又不致破坏高雅的审美观或降低格调的,尤其不能损害人们对报纸的信任的事实。

”

什么是新闻价值?

价值一般指事物所具有的积极作用。

素质说与标准说

(二)新闻价值的构成要素

1、重要性

重要性是指社会生活中出现的影响较大而又为许多人所关切的事件的性质。

一个事实所具有的重要性,同它发生作用的范围是大是小,产生影响的程度是深是浅是成正比的。

换言之,某一事实与越多的人有关系,这种关系就越深越大,就越具备重要性。

如中国共产党十一届三中全会的召开,引起了国内外舆论界的极大关注,成为当时人人关心的重大新闻,因为它直接关系到中国前途和命运,对世界也有着重大影响。

一位学者从国内历年评出的好新闻中,归纳出十个“最”。

题材内容堪称“最”的新闻报道,有着相当大的竞争力,因为“最”含有很高的重要性,独一无二,不可比拟,惟此为“最”。

这十个方面的“最”,即时间上的最近、规模上的最大、数量上的最多、质量上的最优、效益上的最佳、进程中的最先、水平上的最高、心灵上的最美、影响上的最坏、观念上的最新,等等。

应该说,这些“最”,的确从多方面表明事实的重要性,所包含的新闻价值,是一般事实不可比拟的。

如政局的变动,政治决策、战争、重大经济信息、重要科技发明、天气的显著变化、重大的灾害、疾病及国际政治经济新动向等等。

2、显著性

新闻事实的知名度,或新闻事实的显要度,称为显著性。

新闻中所涉及的人物、地点、事件、时间(如节日)等因素具有一定的知名度,这类新闻的价值也较大。

或者新闻事实显要、突出,因而这些事实的发生、进展、结局、后果等引人注目,于是报道该事实的新闻,也吸引人们的注意力,显示出一定的价值。

在社会上的知晓度越广越高,就越能吸引受众,其新闻价值就越大。

先说人物的显著性。

西方新闻学家认为,百万富翁的女子结婚,当为多数人所爱读;名人的一举一动、一言一行,都是很好的新闻。

在这种理论的指导下,西方一些小报上充斥版面的尽是富翁、政客、贵妇人,甚至江洋大盗、青楼名妓。

这样的显著性当然不应是我们所追求的。

但我们也不应因此而排斥显著性这一价值要素。

实际生活中,著名人物的一举一动的确具有非同一般的价值。

一般人会见朋友不是新闻,一位国家领袖会见朋友就是新闻;一般人下河游泳不是新闻,毛泽东畅游长江就是特大新闻。

这就是我们所说的名人效应。

我们不仅不应去否定它,而且必须重视,更应注意去挖掘名人一言一行所具有的新闻价值。

举个例子,有一张获奖的新闻照片,题为《倾听龙的声音》。

这是法国前总统密特朗1983年访问中国时在山东曲阜孔府大庙前记者抓拍的。

密特朗对东方文化非常有兴趣,游孔府大庙时,由于一路兴致勃勃看个不停,人已很累了,就坐在孔府大庙的石阶上,靠着大庙一根雕了龙的石柱闭目休息养神。

聪明的摄影记者抓住名人所具有的显著性特点,拍下这张珍贵的照片,配上一个好的标题,仿佛密特朗不是体力疲倦,而是在凝神感受东方文化的氛围。

普通人不具备显著性,能否成为新闻报道的对象?

当然也行。

如果普通人做了不普通的事,由于事件所具有的显著性,也就构成了新闻价值。

我们所宣传的许多英雄人物,在成名前,实际上都是普通人物,但他们干出了普通人难以做到的事情,像董存瑞炸碉堡、邱少云在烈火烧身时坚持埋伏不动、黄继光舍身堵枪眼等等,都是这样的情况。

人物的显著性与事件的显著性是相辅相成的。

美国新闻学家杰克·海敦在《怎样当好新闻记者》一书中说:

“美国总统的手指割破了是新闻;你在滑雪时摔断了腿就不是新闻。

不过,如果你从五层楼上掉下来只摔断了一条腿,那就是新闻了。

汽车碰弯了保险杠不是新闻,但是,如果这种事故牵涉到本州的州长,那就是新闻了。

” 上述这段话,还可以用西方流行一时的新闻数学公式表示:

平常人+平常事=0 一个妈妈生了一个孩子,这算不了新闻。

不平常人+平常事=新闻 英国王子查尔斯得子,报界称为“喜获麟儿”。

平常人+不平常事=新闻 东北海林市一妈妈生四胞龙凤胎,中央电视台也报道过。

这一“数学公式”简明扼要,很好地说明了人物显著性与事件显著性构成的价值关系。

3、时新性

新闻事实越新,越能满足受传者的需求,越能吸引他们的注意。

(1)时间新新闻事实在时间上是最新发生的。

刚刚发生的事实立即予以报道,正在发生的事实同步报道,这种新闻的价值也大。

新闻报道,就是要以最快的速度把最新的事实告诉读者。

美国《纽约时报》前副总编辑罗伯特·赖斯特说:

“最没有生命的事物莫过于几小时以前发生的新闻。

”在他看来,新闻发生的时间与报道的时间时差应尽可能缩小到不超过几小时。

的确,一件事情,如果人人都已经知道了,还有什么报道价值?

新闻是争分抢秒的产物,事实如果不新鲜,就不能充当新闻的内容。

所以,人们把时效性当成新闻价值中最基本的要素之一。

(2)内容新新闻事实是人们求知的,单位受众事先对新闻事实的无知感人数同总人数之比为求知度,求知度越大,新闻价值也越大。

事实应有新意。

一件事情,如果是司空见惯的,没有什么新意,人们就不会感兴趣;相反,如果令人耳目一新,或者是亘古未有的,人们往往愿意了解,愿意传播。

所以,有些时间上稍陈旧的新闻事实,只要是内容上新,人们仍然兴趣不减。

如1971年林彪驾机出逃在蒙古温都尔汗失事这一事件,当时由于保密,未及时报道。

多少年后,人们仍然对失事过程表现出关注热情。

为了表明内容新,一些有经验的记者总是注意去考察该事实是否具有“首创”或“最后”的特点。

首创的东西,是第一的东西,往往具有新意。

如第一颗原子弹爆炸成功,标志着我国原子科学发展到了一个新阶段,所包含的信息非常新颖。

后来虽然我国又多次试验成功,尽管有一定的新闻价值,但显然不及第一次内容新颖。

“第一”当然是一定范围的第一。

范围越大,价值越大。

世界第一最有新意。

但生活中能称为世界第一的东西毕竟太少。

所以记者们就注意从不同范围不同角度去寻找“第一”。

如打倒“四人帮”后,恢复高考,77级新生是恢复高考后的第一届。

到了1997年,高校恢复招生又是20余届了,可记者还能找出“第一”:

即高校实行并轨第一届!

到2000年,我们还可以说是新世纪的第一届。

从不同角度不同范围寻找“第一”,实际上就是去挖掘事实所蕴含的新意。

“首创的”其新意显而易见,但“最后的”也有新意吗?

且看事实:

一项工程竣工,一个人走完最后的人生路程,都有一定的新意。

我们还记得关于京九铁路铺成的报道吗?

当最后一个螺丝帽拧上去时,中央电视台为此做“特写”报道。

50年代的著名报道《上海把最后两辆人力车送进博物馆》,标题中直接标明“最后”。

它的新意何在?

我们想想,人力车是旧中国交通落后的象征,也是下层工人阶级受苦受难的象征。

读过老舍的《骆驼祥子》的人,对此一定有深刻的印象。

如今最后两辆人力车送进了博物馆,它标志着一个旧时代的结束,一个新时代的到来,其新意就在于斯。

4、接近性

新闻事实同接收该事实信息的受传者在地理上和心理上的接近程度为接近性。

它表现的是新闻与读者在地理上、心理上的关联程度。

关联程度越紧密,读者对此越关注,新闻价值也就越大。

我国著名的新闻学家徐宝璜曾说过,新闻价值与读者的距离成反比例。

这个“读者距离”,实际上包括了物理距离和心理距离。

这一点,杰克·海敦也有一段很形象的解说:

“如果在智利发生飞机失事中死了三个人,那就不是新闻。

但是,如果你居住的区里发生了飞机失事,死了三个人的话,那就是新闻了。

或者说,如果在智利的飞机失事中丧生的三个人中有一个是本市人的话,那也可能成为新闻。

” 美国与智利的物理距离大,飞机失事对美国人来说构成不了新闻;但如果失事的人中有本市人,一下就拉近了心理距离,故又有了新闻价值。

生活中有些事件的接近性是显而易见的,但也有些内容的接近性要挖掘处理才能得到。

方法之一:

“地方化”。

或称“地方性”。

美国新闻学家沃尔特·福克斯说:

“强调新闻地方化,决不是鼓吹地方主义。

新闻的地方化,只是一种通过强调同读者的关系,使其意义更明确的一种写法。

编辑部应当具有强烈的读者观念。

”简而言之,地方化就是要在新闻报道中将本地区的有关内容加以突出,甚至只选择与本地区有关的内容。

方法之二:

“套近乎”。

即努力向读者表明,某事实将会对读者产生什么影响;或者是努力让读者对某一事实抱有好奇心,产生欲知兴趣。

如上海一家绒布厂生产了一种可以做裙子的灯芯绒。

这件事似乎与一般读者的兴趣不搭界,但通过记者的处理,读者马上感到此事与自己的关系。

记者是这样“套近乎”的:

“亲爱的读者,你知道灯芯绒可以做夏天穿的裙子吗?

上海绒布厂新生产的许多种灯芯绒中,就有这样新奇的品种。

” 方法之三:

“讲述老百姓自己的故事”。

这句话是中央电视台《东方时空·生活空间》的主题词。

《生活空间》的新闻价值,就在于此。

这是接近性因素的表现之一。

调查表明,读者特别关心自己目击亲自参加过的事件的报道,对自己周围的人上报纸或上电视,兴趣特别大。

新华社研究员黎信在《再谈新闻价值的辩证法》中说:

“人们不仅仅喜欢阅读事先一无所知的新闻,他们对于报纸报道自己有所知事件,有着更浓厚的兴趣。

”“我们自己就有这样的体会。

比如说,自己的同事、朋友中有谁的名字上了报,大家就往往奔走相告。

再比如,自己在头天晚上参加了一次群众集会,或者参加接待某位外宾,第二天总要找报纸看看记者是怎样报道的。

”的确,我们对讲述“自己的故事”的报道,更易产生心理上的接近性。

5、趣味性

趣味性是指新闻事实具有的引人喜闻乐见的特质。

西方新闻学界一般都把趣味性作为新闻的价值基础和试金石。

因此,在他们看来,衡量新闻价值的真正要素,是趣味性。

趣味性有高低之分。

西方新闻界对趣味性的追逐有时不免走火入魔。

一些情趣不高的内容、反常的内容、富有刺激的内容往往为他们津津乐道。

如西方的“哎呀新闻”:

“能让女人叫出哎呀一声的就是新闻”;又如颇有市场的“人咬狗”新闻:

“狗咬人不是新闻,人咬狗才是新闻.

应表现在三个方面:

其一,新闻事实新闻奇特,不可多见,激起人们的好奇心和新闻欲;其二,新闻事实充满情趣,令人激动、感奋、伤感、可笑;其三,新闻事实富有人情味,调动人们的同情心,爱憎感,抨击庸俗情趣,推崇高尚情操。

总结:

以上五种价值要素,各种事实含量不一,其中,时新性必不可少。

其他的可以含有一种,也可含有多种。

一般来说,含量大,含多种要素的事实,其新闻价值也就越大。

(三)在运用新闻价值标准时应注意的几个问题

1、新闻价值的客观性

新闻价值的客观性指构成新闻和各种特殊素质,它寓于事实本身,是客观的,不以传播者的主观需要而增减。

事实能否成为新闻并产生社会影响,是由受众而不是由传播者的主观意志所决定的。

新闻价值是一种预测,新闻价值要通过传播才能得以证实。

衡量新闻价值的客观标准,是受众对新闻的选择和实践对新闻的检验。

对于传播者来说,认识到新闻价值的客观性,是使新闻传播取得效果和使自己赢得受众信任的重要条件之一。

2、新闻价值的相对性

新闻价值作为一种社会观念,总是受到一定社会的经济条件和政治因素的制约。

新闻价值既有反映新闻传播一般规律的共同标准,又有反映不同国家的经济、政治和道德思想和具体标准。

在判断和衡量新闻价值的过程中,持有不同阶级立场、政治制度、学术观点、经济利益、道德观念、文化素养、兴趣爱好的新闻工作者和新闻机构,会表现出是非、褒贬、爱憎等不同的取向。

处于不同新闻传播体系的新闻工作者,受到新闻传播体系的性质、构成、变化过程的制约,所持的新闻价值取向是有差别的。

同时,社会政治、经济、文化的差异也为新闻价值的不同提供了宏观而深刻的内存依据。

事实上,新闻价值不是所有的人都是一个判断标准,而是不同的立场、不同的角度、不同的时机、不同的受众,都有不同的标准。

不同的立场

彭菊华教授在《新闻学原理》中选了两篇关于北平(京)解放的报道,