王力版《古代汉语》常用词.docx

《王力版《古代汉语》常用词.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《王力版《古代汉语》常用词.docx(89页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

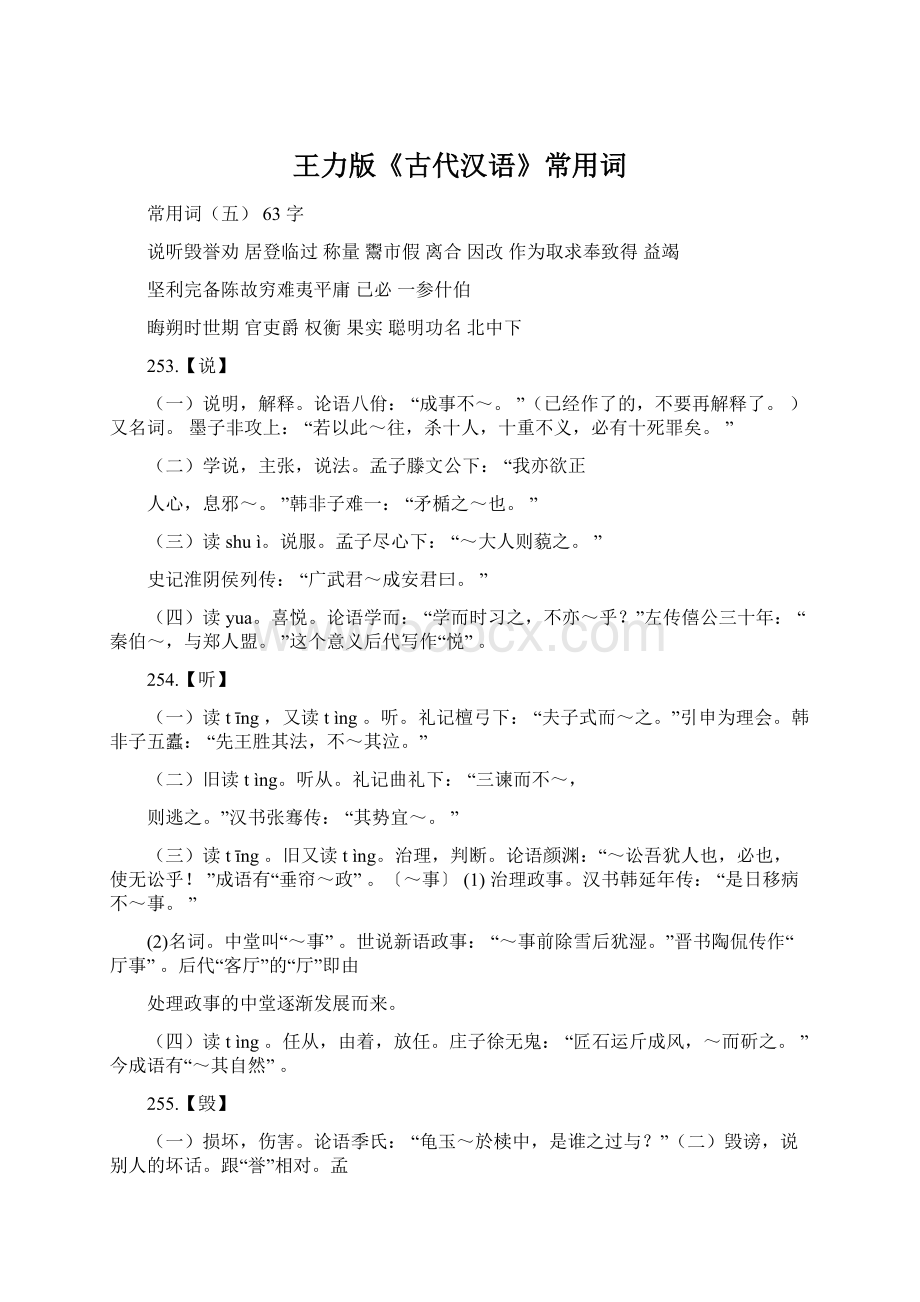

王力版《古代汉语》常用词

常用词(五)63字

说听毁誉劝居登临过称量鬻市假离合因改作为取求奉致得益竭

坚利完备陈故穷难夷平庸已必一参什伯

晦朔时世期官吏爵权衡果实聪明功名北中下

253.【说】

(一)说明,解释。

论语八佾:

“成事不~。

”(已经作了的,不要再解释了。

)又名词。

墨子非攻上:

“若以此~往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣。

”

(二)学说,主张,说法。

孟子滕文公下:

“我亦欲正

人心,息邪~。

”韩非子难一:

“矛楯之~也。

”

(三)读shuì。

说服。

孟子尽心下:

“~大人则藐之。

”

史记淮阴侯列传:

“广武君~成安君曰。

”

(四)读yua。

喜悦。

论语学而:

“学而时习之,不亦~乎?

”左传僖公三十年:

“秦伯~,与郑人盟。

”这个意义后代写作“悦”。

254.【听】

(一)读tīng,又读tìng。

听。

礼记檀弓下:

“夫子式而~之。

”引申为理会。

韩非子五蠹:

“先王胜其法,不~其泣。

”

(二)旧读tìng。

听从。

礼记曲礼下:

“三谏而不~,

则逃之。

”汉书张骞传:

“其势宜~。

”

(三)读tīng。

旧又读tìng。

治理,判断。

论语颜渊:

“~讼吾犹人也,必也,使无讼乎!

”成语有“垂帘~政”。

〔~事〕

(1)治理政事。

汉书韩延年传:

“是日移病不~事。

”

(2)名词。

中堂叫“~事”。

世说新语政事:

“~事前除雪后犹湿。

”晋书陶侃传作“厅事”。

后代“客厅”的“厅”即由

处理政事的中堂逐渐发展而来。

(四)读tìng。

任从,由着,放任。

庄子徐无鬼:

“匠石运斤成风,~而斫之。

”今成语有“~其自然”。

255.【毁】

(一)损坏,伤害。

论语季氏:

“龟玉~於椟中,是谁之过与?

”

(二)毁谤,说别人的坏话。

跟“誉”相对。

孟

子离娄上:

“有不虞之誉,有求全之~。

”韩非子五蠹:

“誉辅其赏,~随其罚。

”

256.【誉】

称赞。

墨子非攻上:

“从而~之,谓之义。

”引申为好名声。

孟子告子上:

“令闻广~施於身。

”现代变为双音词“名~”。

按:

动词的“誉”读平声(yú),名词的誉读去声(yù)。

257.【劝】

鼓励,奖励。

与“惩”,“沮”相对。

庄子胠箧:

“虽有轩冕之赏弗能~。

”左传成公二年:

“我戮之不祥。

赦之,以~事君者。

”又成公三年:

“所以惩不敬而~有功也。

”又表示奋勉。

论语为政:

“举善而教不能,则~。

”引申作劝说(说明道理使人听从)的意思(后起义)。

王维渭城曲:

“~君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”注意:

在上古汉语里“劝”

字用於积极的鼓励,而不用於消极的劝阻。

直到中古还是这

样。

杜甫遣兴:

“足以~元凶”,意思是说:

这足以劝使那些最大的恶人不再作坏事。

在古代汉语中“劝”字后面不用否定词。

258.【居】

(一)坐。

论语阳货:

“~,吾语女!

”引申为居住的意

思。

孟子滕文公下:

“仲子所~之室,伯夷之所筑与?

抑亦

盗跖之所筑与?

”又为处在。

孟子离娄上:

“~下位而不获

於上。

”又名词,住处。

左传宣公二年:

“问其名~,不告而退。

”又为当或任。

老子二章:

“功成而弗~。

”今成语有“~之不疑”。

(二)用於“有顷”,“久之”,“顷之”的前面,表示相

隔了一段时间,意义比较虚。

战国策齐策四:

“~有顷,倚

柱弹其剑,歌曰。

”史记李将军列传:

“~久之,孝景崩。

”又:

“~顷之,石建卒。

”

259.【登】

(一)从低处走上高处。

荀子劝学:

“故不~高山,不知天之高也。

”今成语有“一步~天”。

(二)成,特指庄稼成熟。

孟子滕文公上:

“五谷不~。

”

260.【临】

(一)从高处往低处看。

荀子劝学:

“不~深溪,不知地之厚也。

”诗秦风黄鸟:

“~其穴,惴惴其栗。

”今成语有“居高~下”。

引申为从上监视着。

诗大雅大明:

“上帝~女。

”又为从上面到下面来。

这个意义往往被用作敬词。

左传襄公

三年:

“请君~之。

”后代双音词有“莅~”,“光~”。

又用於抽象的意义,表示遇到。

论语述而:

“必也~事而惧,好谋而成者也。

”

(二)对着书画的范本进行摹仿(后起义),如说“~摹”,“~帖”。

(三)众人相聚而哭。

左传宣公十二年:

“卜~于大宫。

”又:

“国人大~,守陴者皆哭。

”(陴:

读pí。

城上的短墙。

)

又特指众人定时在灵柩前哭。

汉书霍光传:

“朝暮~。

”按:

这个意义旧读lìn。

261.【过】

(一)走过,经过。

论语微子:

“孔子~之,使子路问津焉。

”吕氏春秋察传:

“子夏之晋,~卫。

”引申为超过,胜过。

左传隐公元年:

“大都不~参国之一。

”论语公冶长:

“由也,好勇~我。

”又为过分。

战国策齐策四:

“王闻之~矣。

”

(二)名词,过错。

左传宣公二年:

“人谁无~?

”又动词,犯错误。

论语学而:

“~则勿惮改。

”左传宣公二年:

“~而能改,善莫大焉。

”

注意:

第一义读平声(guō)或去声(gu?

),第二义只读去

声。

262.【称】

(一)称量物体的轻重。

庄子胠箧:

“为之权衡以~之。

”

(二)举。

诗豳风七月:

“~彼兕觥,万寿无疆。

”引申为举荐,推举。

左传襄公三年:

“祁奚请老,晋侯问嗣焉,~解狐。

”

(三)称颂,称道。

国语周语:

“君子不自~也。

”礼记檀弓:

“其仁不足~也。

”引申为称述,述说。

史记淮阴侯列

传:

“常~义兵不用诈谋奇计。

”

(四)读chan。

相称,适合,配得上。

洛阳伽蓝记开善

寺:

“朝臣莫不~力而去。

”今双音词有“~职”,“相~”。

263.【量】

(一)读liáng。

动词,计算物体容积。

庄子胠箧:

“为之斗斛以~之。

”引申为量长短。

枚乘上书谏吴王:

“石称丈~,径而寡失。

”

(二)读liàng。

名词。

斗斛之类的量器。

论语尧曰:

“谨权~。

”左传昭公三年:

“齐旧四~:

豆、区、釜、钟。

”引申为容积,分量。

论语乡党:

“唯酒无~,不及乱。

”又子张:

“多见其不知~也。

”又为度量衡的规定。

史记秦始皇本

纪:

“器械一~。

”(甲胄戈矛之类的大小长短轻重都有统一规定。

)

(三)读liàng。

才具,才华抱负。

三国志蜀志诸葛亮

传:

“刘备以亮有殊~,乃三顾亮於草庐之中。

”又吴志周瑜传注:

“瑜雅~高致。

”又特指宽容人的限度,度量。

晋书武

帝纪:

“帝宇~弘厚,容纳谠正。

”(谠dǎng:

直言。

)南史宋高帝纪:

“上少有大~。

”

(四)读liàng。

审察,揣度。

孟子公孙丑上:

“~敌而后进。

”王安石答司马谏议书:

“而某不~敌寡众。

”今成语有“~力而行”。

264.【鬻】

读yù。

卖。

庄子逍遥游:

“今一朝而~技百金,请与之。

”

265.【市】

(一)交易物品的场所,市场。

孟子滕文公上:

“从许

子之道,则~贾不贰。

”韩非子五蠹:

“奸财货贾得用於~,则商人不少矣。

”按,“城市”、“市镇”由此意义发展而来。

(二)买。

战国策齐策四:

“责毕收,以何~而反?

”又:

“窃以为君~义。

”

266.【假】

(一)借。

左传僖公五年:

“晋侯复~道於虞以伐虢。

”

引申作凭藉的意思。

荀子劝学:

“~舆马者,非利足也,而

致千里。

”又:

“君子生非异也,善~於物也。

”又“假寐”

二字连用,指不脱衣冠睡觉。

左传宣公二年:

“坐而~寐。

”

(二)不是真的。

史记淮阴侯列传:

“大丈夫定诸侯,即为真王耳,何以~为!

”注意:

在“真假”这个意义上,先秦一般只用“伪”,两汉以后才用“假”。

(三)如果。

史记淮阴侯列传:

“~令韩信学道谦让。

”[辨]假,借。

在上古汉语中表示“借用”这个概念的

时候,一般只用“假”,不用“借”。

“假道於虞”不能说“借

道於虞”。

中古以后,则多用“借”而少用“假”。

267.【离】

(一)分散,分离。

跟“合”相对,又跟“即”相对。

论语季氏:

“邦分崩~析而不能守也。

”楚辞哀郢:

“民~散而相失兮,方仲春而东迁。

”今成语有“若即若~”,“悲欢~合”。

(二)遭受。

触犯。

离骚:

“进不入以~尤兮,退将复

修吾初服。

”韩非子五蠹:

“夫~法者罪,而诸先生以文学取。

”在这个意义上,又写作“罹”。

268.【合】

(一)闭,合拢。

跟“开”相对。

战国策燕策二:

“蚌~而钳其喙。

”汉乐府上邪:

“冬雷震震,夏雨雪,天地~,乃敢与君绝!

”引申为对合,符合。

战国策齐策四:

“使吏召诸民当偿者,悉来~券。

”又为会合。

论语宪问:

“桓公九~诸侯。

”

(二)两军接触(交战)。

左传成公二年:

“自始~而矢贯馀手及肘。

”史记萧相国世家:

“多者百余战,少者数十~。

”近代双音词“回~”由此发展而来。

(三)应该(后起义)。

杜甫岁晏行:

“好恶不~长相蒙。

”白居易与元九书:

“始知文章~为时而著,歌诗~为事而作。

”

(四)全(后起义)。

旧唐书陆德明传:

“~朝赏叹。

”

269.【因】

(一)动词。

依靠,凭藉。

左传僖公三十年:

“~人之力而敝之,不仁。

”楚辞卜居:

“余有所疑,愿~先生决之。

”引申为顺着。

庄子养生主:

“~其固然。

”又为接着。

论语先进:

“加之以师旅,~之以饥馑。

”又为因袭。

论语为政:

“殷~於夏礼。

”〔~而〕趁此,就此。

史记陈涉世家:

“不如~而立之。

”

(二)介词。

表示“通过”的意思。

战国策赵策三:

“魏

王使客将军辛垣衍间入邯郸,~平原君谓赵王曰。

”

(三)介词。

表示“由於”的意思。

史记卫将军骠骑列传:

“~前使绝国功,封骞博望侯。

”(绝国:

辽远的国家。

骞:

指张骞。

)注意:

这是介词,后面跟着的是名词、代词或名词性词组,和现代汉语连词“因为”不同。

但连词“因为”由此发展而来。

(四)名词。

缘由。

邹阳狱中上梁王书:

“无~而至前。

”

(五)副词。

于是。

战国策齐策四:

“以责赐诸民,~

烧其券。

”史记陈涉世家:

“婴后闻陈王已立,~杀襄强。

”

苏轼石钟山记:

“余自齐安舟行适临汝,......~得观所谓

石钟者。

”

270.【改】

变更更换。

论语雍也:

“回也不~其乐。

”韩非子五蠹:

“今有不才之子,父母怒之弗为~。

”

[辨]更,改。

在古代汉语中,“更”除了有“改变”

的意义之外,还有“调换”,“替代”,“交替”的意思,而“改”

却没有。

例如庄子养生主“良庖岁更刀”的“更”,不能换成“改”。

271.【作】

(一)起来。

论语先进:

“舍瑟而~。

”又用於抽象的意义,表示“兴起”。

孟子公孙丑上:

“贤圣之君六七~。

”今成语有“精神振~”,“掌声大~”。

(二)创造,制作。

论语述而:

“述而不~。

”孟子梁惠王上:

“始~俑者,其无后乎!

”

272.【为】

(一)做,造作。

战国策齐策四:

“王使人~冠。

”按,“为”字是一个动词,是“做”的意思,但古人“做”的含

义非常广泛,在具体的上下文中,它的涵义比较具体。

论语先进:

“~国以礼。

”又阳货:

“女~周南召南矣乎?

”又微

子:

“杀鸡~黍而食之。

”孟子告子下:

“固哉高叟之~诗也!

”左传隐公元年:

“不如早~之所。

”又僖公三十年:

“且君尝~晋君赐矣。

”我们可以随文译为“治”,“学”,“煮”,“解”,“给”......但是不能认为“为”字本身有这些意义。

引申

为当作,作为。

庄子逍遥游:

“世世以洴澼絖~事。

”又为变

成,成为。

庄子逍遥游:

“化而~鸟。

”又为叫作。

庄子逍遥

游:

“北冥有鱼,其名~鲲。

”荀子劝学:

“兰槐之根是~芷。

”

又为算做,算是。

论语为政:

“知之~知之,不知~不

知。

”孟子梁惠王上:

“不~不多矣。

”“以为”连用相当於现

代说:

“把......当作......”左传僖公三十年:

“若舍郑以~

东道主。

”

(二)略等於“是”。

孟子公孙丑上:

“尔~尔,我~我。

”

(三)介词。

被。

韩非子五蠹:

“必~鲧禹笑矣。

”

(四)读wai。

动词。

为了某人的利益,站在某人的一

方面。

左传僖公四年:

“岂不谷是~?

”论语述而:

“夫子~卫君乎?

”

(五)读wai。

介词。

替,给。

庄子养生主:

“庖丁~文惠君解牛。

”又因为。

孟子梁惠王上:

“始作俑者,其无后乎!

~其象人而用之也。

”庄子养生主:

“~之四顾。

”介词后面的宾语,有时可以省略。

庄子养生主:

“怵然~戒,视~止,行~迟。

”

(六)语气词,常跟疑问代词相呼应,表示疑问语气。

论语颜渊:

“君子质而已矣,何以文~?

”又季氏:

“何以伐~?

”

[辨]作,为。

“作”的本义是站起来,因此,当“作”

用於“做”的意义的时候,也常常含有“兴起”,“创造”,“建

立”的意思。

至於“为”字,一般只表示“做”,有时也表示“治理”等,所以跟“作”是有区别的。

273.【取】

(一)拿,拿来占有。

左传僖公三十年:

“若不阙秦,

将焉~之?

”引申为采取。

孟子尽心下:

“吾於武成,~二三策而已矣!

”(武成:

尚书中的一篇)又为从中取出。

荀子

劝学:

“青~之於蓝,而青於蓝。

”注意:

“取”的反面是“舍”(舍),所以“取舍”对举(取:

要;舍:

不要);又和“与”(予)相对,故又有所谓“取与”(取:

拿人家的东西;与:

拿东西给人家);又是“去”的反面,故还有所谓“去取”(去:

抛弃;取:

要)。

(二)攻取,攻下,占领。

左传文公八年:

“秦人伐晋,~

武城。

”史记廉颇蔺相如列传:

“大破之,~阳晋。

”

(三)娶〔妻〕。

诗经齐风南山:

“~妻如之何?

”论语述而:

“君~於吴为同姓。

”(鲁和吴都是姬姓国。

)这个意义

后来写作“娶”。

寝,以思,无~,不如学也。

”又形容词,有益的。

论语季

274.【求】

氏:

“~者三友,损者三友。

”

(一)找,寻找。

孟子梁惠王上:

“犹缘木而~鱼也。

”

279.【竭】

又告子上:

“人有鸡犬放,则知~之。

”求的结果是“得”(找

枯竭。

跟“盈”相对。

左传庄公十年:

“彼~我盈,故

到),所以常和“得”字相应。

战国策楚策一:

“虎~百兽而

克之。

”引申为尽,把所有的都用上。

左传成公三年:

“其~

食之,得狐。

”史记廉颇蔺相如列传:

“~人可使报秦者,未

力致死,无有二心。

”楚辞卜居:

“~智尽忠。

”

得。

”引申为要求,责求。

论语学而:

“君子食无~饱,居无~

280.【坚】

安。

”又微子:

“无~备於一人。

”今成语有“~全责备”。

硬,结实。

跟“脆”相对。

庄子逍遥游:

“以盛水浆,

(二)向别人求得利益。

战国策齐策一:

“四境之内莫

其~不能自举也。

”注意:

古代没有“硬”字,“坚”就是“硬”。

不有~於王。

”又赵策三:

“吾视居此围城之中者,皆有~於

用作状语时,表示紧紧地。

如“~守”

,“~持”。

用作动词

平原君也。

”引申为请求。

战国策赵策四:

“赵氏~救於齐。

”

时,表示使牢固。

史记淮阴侯列传:

“~营勿与战。

”今成语

[辨]请,求。

在古汉语中,“请”和“求”不是同义

有“~壁清野”。

又用如名词。

史记陈涉世家:

“将军身披~

词。

在“请求”的意义上,二者也有细微差别。

“请”多表

执锐。

”后汉书光武帝纪:

“冲其中~。

”

示请对方让我做某事,“求”则多表示请对方做某事。

“求救

281.【利】

於齐”一般不说“请救於齐”

。

(一)锐利,快。

一般指兵器或工具的锐利。

跟“钝”

275.【奉】

相对。

荀子劝学:

“金就砺则~。

”孟子公孙丑下:

“兵革非

(一)两手恭敬地捧着。

左传成公二年:

“再拜稽首,~

不坚~也。

”注意:

古代对於刀刃锋利这个意义只用“利”

,

觞加璧以进。

”引申为恭敬地接受下来

(抽象意义)。

如说“~

不用“快”。

引申为言语锋利,会说话。

论语阳货:

“恶~口

命”。

之覆邦家者。

”今成语有“谈锋犀~”

。

(二)陪从〔在上位者〕。

左传庄公八年:

“管夷吾、召

(二)利益。

跟“害”相对。

论语宪问:

“见~思义。

”

忽~公子纠来奔。

”

又动词。

墨子非攻上:

“以亏人自~也。

”又形容词。

左传僖

(三)供养。

老子七十七章:

“损不足以~有余。

”又为

公三十年:

“然郑亡,子亦有不~焉。

”

侍奉。

孟子告子上:

“妻妾之~。

”

[辨]锐,利。

“锐”指锋芒尖锐,“利”指刃口快。

泛

(四)通“俸”。

战国策赵策四:

“位尊而无功,~厚而

指则没有分别。

无劳。

”

282.【完】

276.【致】

(一)完整,完善,没有损坏。

荀子劝学:

“巢非不~

(一)给与,送给,献出。

左传文公六年:

“尽具其帑,

也。

”杜甫石壕吏:

“出入无~裙。

”现代变成为双音词“完

与其器用财贿,......

送~诸竟。

”(竟:

通“境”。

)论语子

整”,“完全”,“完善”,“完美”等。

用如动词时表示使之完

张:

“士见危~命。

”双音词有“~敬”,“~意”。

整。

(二)使至,导致。

荀子劝学:

“假舆马者,非利足也,

(二)修缮,修葺。

左传隐公元年:

“大叔~聚,缮甲

而~千里。

”韩非子五蠹:

“而~尊过耕战之士。

”又:

“而求~

兵。

”孟子万章上:

“父母使舜~廪。

”(廪lǐn:

仓房。

)注意:

社稷之福,必不几矣。

”今成语有“学以~用”。

古代汉语中的“完”没有“完了”,“完毕”的意义。

“完了”,

[辨]至,致。

“至”是“到”,“致”是“使到来”。

“至”

“完毕”这种引申义是后起的。

字是不及物动词,“致”是及物动词。

“招致”,“导致”的意

283.【备】

义不写作“至”,“到来”的意义不写作“致”

。

孟子万章上:

(一)完备,齐备。

论语微子:

“无求~於一人。

”荀子

“莫之致而至者命也。

”“致”与“至”不可以互换,因为前

劝学:

“而神明自得,圣心~焉。

”战国策齐策四:

“世无骐

者是及物动词而后者是不及物动词的缘故。

驎騄耳,王驷已~矣。

”现代变为双音词“完~”

,“具~”。

277.【得】

(二)防备。

左传僖公三十二年:

“师劳力竭,远主~

(一)获得,得到。

跟“失”相对。

左传襄公十五年:

之。

”庄子胠箧:

“将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守~。

”

“楚人或~玉。

”孟子梁惠王上:

“虽不~鱼,无后灾。

”用

[辨]完,备。

两者都含“全”的意思,但侧重点不同。

於抽象意义时表示得到某种好处。

庄子养生主:

“吾闻庖丁

“备”着重在数量,有“什么都有”的意思,所以“求全责

之言,~养生焉。

”孟子公孙丑下:

“~道多助,失道寡助。

”

备”不能改作“求全责完”。

“完”着重在完整,所以“完卵”,

引申为事情做对了,得当。

扬雄解嘲:

“叔孙通起於枹鼓之

“完裙”都不能说成“备”。

间,解甲投戈,遂作君臣之仪,~也。

”汉书叙传:

“历古今

284.【陈】

之~失。

”

(一)陈列。

左传隐公五年:

“~鱼而观之。

”论语季氏:

(二)表示情况容许,有“能做到”的意思。

论语颜渊:

“~力就列。

”〔下~〕宾主相见陈列礼品之处,位在堂下,

“虽有粟,吾~而食诸?

”孟子滕文公上:

“虽欲耕,~乎?

”

故称“下陈”。

古代统治阶级将剥削所得的财物、婢妾填充

战国策燕策二:

“渔者~而并禽之。

”

内庭,叫做“充下陈”。

战国策齐策四:

“狗马实外厩,美人

278.【益】

充下~。

”

(一)水漫出来,涨。

吕氏春秋察今:

“澭水暴~,荆

(二)陈述,陈说。

孟子公孙丑下:

“吾非尧舜之道,

人弗知。

”注意:

在这个意义上,后来都写作“溢”

,但在先

不敢以~於王前。

”楚辞离骚:

“跪敷衽以~词兮。

”(敷衽:

秦许多古籍中都作“益”。

引申为多或富裕。

吕氏春秋贵当:

平展衣襟。

)古诗十九首:

“欢乐难具~。

”

“其家必日~。

”

(三)通“阵”。

论语卫灵公:

“卫灵公问~於孔子。

”

(二)增加。

跟“损”相对。

庄子秋水:

“禹之时,十

史记淮阴侯列传:

“出,背水~。

”注意:

古代文献中,“阵”

年九潦,而水弗为加~;汤之时,八年七旱,而崖不为加损。

”

多作“陈”。

孟子告子下:

“曾~其所不能。

”(曾:

增。

)

(四)旧。

跟“新”相对。

诗小雅甫田:

“我取其~。

”

(三)副词。

更加。

孟子梁惠王下:

“如水~深,如火~

285.【故】

热。

”

(一)原因。

左传隐公元年:

“公语之~。

”墨子非攻上:

(四)利益,好处。

跟“损”相对。

伪古文尚书大禹谟:

“此何~也。

”又用作连词,表示“所以”

,“因此”。

论语先

“满招损,谦受~。

”论语卫灵公:

“吾尝终日不食,终夜不

进:

“求也退,~进之;由也兼人,~退之。

”孟子公孙丑上:

“~事半古之人,功必倍之。

”

(二)事变,事故。

国语郑语:

“王室多~。

”孟子尽心上:

“父母俱存,兄弟无~。

”现代有双音词“事~”。

(三)旧的,历史悠久的。

论语为政:

“温~而知新。

”战国策齐策四:

“以~相为上将军。

”孟子梁惠王下:

“所谓~国者,非谓有乔木之谓也。

”[~旧]平日有接触的人,朋友。

论语泰伯:

“~旧不遗,则民不偷。

”(偷:

薄。

)[~人]旧友。

孟浩然过故人庄:

“~人具鸡黍,邀我至田家。

”今成语有“非亲非~”。

(四)故意。

伪古文尚书大禹谟:

“刑~无小。

”(故意犯罪的人,就是情节轻也要惩处。

)今成语有“明知~犯”。

286.【穷】

(一)阻塞不通。

跟“通”或“达”相对。

楚辞天问:

“阻~西征,岩何越焉?

”(传说禹的父亲鲧被舜流放于羽

山,西行度越险阻,坠崖而死。

)庄子列御寇:

“夫处~闾厄

巷。

”王勃滕王阁序:

“岂效~途之哭?

”引申为到尽头。

山

海经大荒南经:

“南海之中有泛天之山,赤水~焉。

”(赤水:

水名。

穷焉:

源头到此山为止。

)陶潜桃花源记:

“欲~其源。

”

又为走投无路。

史记项羽本纪:

“~来从我,不忍杀之。

”三

国志魏志邴原传:

“~鸟入怀。

”

(二)极,尽。

礼记乐记:

“~高极远而测深厚。

”王勃滕王阁序:

“~睇眄於中天。

”韩愈柳子厚墓志铭:

“故卒死於~裔。

”今熟语有“无~无尽”。

(三)生活困难,无依靠。

孟子梁惠王下:

“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤,此四

者,天下之~民而无告者。

”战国策齐策四:

“振困~,补不足。

”

(四)不得仕进,不能显贵。

跟“通”、“达”相对。

这是由第一义发展而来。

孟子尽心上:

“~则独善其身,达