修改后定稿天祝县古城小流域综合治理可研1169.docx

《修改后定稿天祝县古城小流域综合治理可研1169.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《修改后定稿天祝县古城小流域综合治理可研1169.docx(114页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

修改后定稿天祝县古城小流域综合治理可研1169

附图、表:

1、项目区地理位置图

2、流域水保措施现状图

3、流域水土保持措施布局图

4、单项工程设计图

附件1《天祝县古城小流域水土保持综合治理项目估算报告》

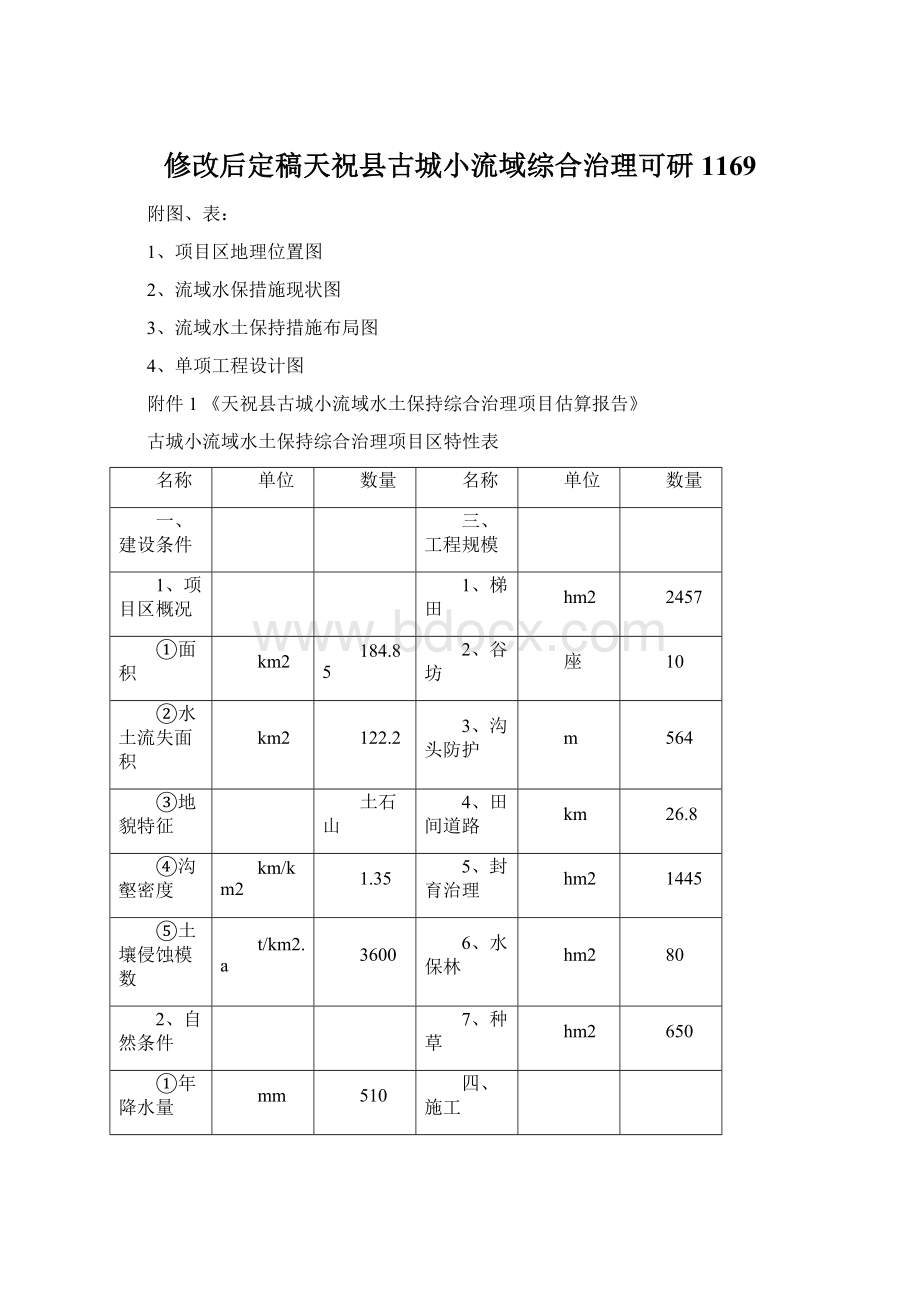

古城小流域水土保持综合治理项目区特性表

名称

单位

数量

名称

单位

数量

一、建设条件

三、工程规模

1、项目区概况

1、梯田

hm2

2457

①面积

km2

184.85

2、谷坊

座

10

②水土流失面积

km2

122.2

3、沟头防护

m

564

③地貌特征

土石山

4、田间道路

km

26.8

④沟壑密度

km/km2

1.35

5、封育治理

hm2

1445

⑤土壤侵蚀模数

t/km2.a

3600

6、水保林

hm2

80

2、自然条件

7、种草

hm2

650

①年降水量

mm

510

四、施工

②20年一遇3最大降水量

mm

68.88

1、工程量

③20年一遇6h最大降水量

mm

107

①土方量

万m3

1296

④实测最大日降水量

mm

62.5

②浆砌石

m3

600

⑤多年平均大风日数

d

15

③苗木

万株

40

⑥多年平均气温

℃

3.3

④草籽

kg

9750

⑦无霜期

d

123

2、所需劳力及机械

3、社会经济状况

①劳力

万工日

166.4

①区域总人口

万人

1.94

②机械

万台时

10.62

②农业人口

万人

1.94

3、施工期限

年

3

③劳动力

万人

1.16

五、工程效益

④人口密度

人/km2

104

1、年拦蓄泥沙量

万t

18.05

⑤人均收入

元/人

1655

2、年拦蓄径流量

万m3

475.7

⑥人均耕地

hm2/人

0.23

六、工程投资

万元

2997.7

二、设计标准

其中:

国家投资

万元

2398.16

梯田防御暴雨标准

P5%=6h

107

地方匹配及投劳折资

万元

599.54

1综合说明

1.1地理位置

天祝藏族自治县古城小流域水土保持综合治理项目,位于天祝县境内黄河流域的大通河水系,地理位置东经102°47′~103°12′,北纬36°12′~36°59′,海拔在2010~4874m之间。

处河西地区东端,祁连山北麓,青藏、黄土、内蒙古三大高原交汇过渡地段。

境内地势西部高峻,东南趋于低缓。

距天祝县城西南部,距县城75km。

1.2项目区基本概况及项目建设的必要性

该项目选择大通河水系古城小流域作为治理项目区,流域总面积184.85km2,其中水土流失面积122.2km2。

多年平均气温3.3℃,多年平均降雨量510mm。

区内自然条件严酷,干旱缺水,植被稀少,水土流失严重,土地利用率低,群众生活困难。

有1个乡镇的4个行政村,截至2009年,项目区共有19372人,劳动力11623个,人口密度为104人/km2,人均产粮338kg,人均纯收入1655元。

截至目前,在该项目区初步治理水土流失面积40.01km2,其它小型工程125多处。

于1999年修建了集雨节灌水窖1600眼,发展灌溉面积103.33hm2;以栽植人参果、种植高原无公害蔬菜为主的日光温室860座。

古城项目区所在的大通水系是天祝县境内黄河流域水土流失比较严重的区域之一。

据调查统计,全流域有水土流失面积738.12km2,占土地总面积的62.7%。

严重的水土流失,不但导致全区土地退化、生态环境恶化、水旱灾害频繁、农业综合生产能力低下、群众生活水平较低,成为当地国民经济和社会可持续发展以及人民群众建设社会主义新农村、全面实现小康社会目标的一个主要制约因素,而且每年还要向黄河输入泥沙265.68多万t,淤积下游河道,抬高河床,阻碍行洪,加剧洪涝灾害的频繁发生。

当地党政领导和广大人民群众在饱受水土流失危害之苦后,充分认识到水土保持工作的重要意义,积极要求加大治理水土流失力度,热情高涨,愿望迫切。

再加古城项目区处于天祝县西部的贫困山区,项目的实施不仅可以有效地保护水土流失,而且还能够优化和整合当地资源,促进产业发展,提高农户收入,因此将肯定得到当地农户的积极响应和热情参与,这将为项目的顺利实施提供良好的群众基础。

近年来,随着水土保持事业发展和改革不断深入,多年来当地政府根据水土流失和社会主义市场经济规律的要求,把治理与开发融为一体,通过大力发展项目区经济,增加农民收入,激发了广大群众进行流域治理的积极性。

项目区内群众修建梯田的积极性高、积极参与,并有充足的劳动力资源。

因此,选择古城小流域作为项目区投资建设非常必要。

而且项目区是水土流失分布较集中、危害较严重、治理十分必要和迫切的地区之一,在大通河水系水力侵蚀类型区具有典型的代表性。

1.3项目建设的任务、目标及规模

1.3.1建设任务

坡耕地实施坡改梯,修建水平梯田,为“两高一优”农业创造条件,提高粮食作物的产量;退耕地和荒山荒坡进行人工种草,发展畜牧业,营造水土保持林,提高区域森林覆盖率;对立地条件较好的荒地采用封禁措施,充分发挥大自然的力量,利用大自然的自我修复能力恢复灌、草植被,实现流域生态系统的初步恢复;构成坡面治理工程防治体系,使坡面径流层层拦蓄,就近就地入渗;主沟道、支沟布设谷坊等小型水保工程,有效控制坡面水土流失,改善流域农业生产条件。

1.3.2建设目标

项目建设目标为:

①治理期末,项目区人均基本农田达到0.23hm2,人均产粮400kg以上,人均纯收入达2000元以上。

②项目区水土流失治理程度达71%,土壤侵蚀量减少42%以上,水土流失程度由中度降低到轻度。

③林草覆盖面积达到68.9%,综合治理措施保存率达到90%以上,人为水土流失得到有效控制。

1.3.3建设规模

规划新增治理面积46.32km2,其中新修梯田2457hm2,营造水保林80hm2,人工种草650hm2,生态修复1445hm2,谷坊10道,沟头防护564m。

1.4项目区选择及建设条件

项目区选择的主要理由:

一是项目区所辖赛什寺镇的4个行政村地域相连,小流域水系相对封闭,流域较完整;二是项目区年土壤侵蚀量43.9万t,侵蚀模数3600t/km2·a,经查算,每年向下游流失速效氮2.42t,速效磷2.30t,速效钾37.93t。

水土流失,水质污染,对大通河下游水源的水质安全威胁较大;三是项目区与查干试点小流域相邻,受试点水保治理显著成果的影响,区内的干部群众对治理水土流失愿望迫切,积极性较高;四是项目区上游设有大通河水文站,相关的水文、气象、水质、泥沙等观测资料,便于水保措施设计中合理选用;五是项目区有石天、炭赛乡级公路通过,村级道路与乡级公路相通,交通较为便利;六是项目区内石英砂厂、耐火土场、采石场已关闭,乱垦乱伐破坏植被等人为水土流失基本得到控制。

再加项目区是大通河水系水土流失分布较集中、危害较严重、治理十分必要和迫切的地区之一,在县境内黄河流域水力侵蚀类型区具有典型的代表性。

因此,选择古城小流域作为项目区投资建设非常必要。

1.5水土流失防止布局及进度

坡面治理工程主要布设水平梯田、水土保持林、人工种草、生态修复。

通过对项目区自然、经济社会条件的综合考虑,在小于20°距村庄较近、水分条件较好、避风向阳、坡度较平缓的坡耕地修建水平梯田,为“两高一优”农业创造条件,提高粮食作物的产量,其次在小于25°立地条件和水分条件较好的坡耕地进行人工种草,发展畜牧业;对15°~25°的荒坡地营造水土保持林。

沟坡<25°立地条件较好的荒地采用封禁措施,充分发挥大自然的力量,利用大自然的自我修复能力恢复灌、草植被,实现流域生态系统的初步恢复;通过兴修水平梯田、营造水保林、退耕种草及封禁治理等措施的有机组合,构成坡面治理工程防治体系,使坡面径流层层拦蓄,就近就地入渗;主沟道、支沟布设谷坊等小型水保工程,有效控制坡面水土流失,改善流域农业生产条件。

在项目区大力提倡舍饲圈养,待项目实施植被恢复后进行轮牧,实施期间杜绝散牧陋习,彻底改变群众的生产生活。

通过采取一系列行之有效的措施,实现流域水土保持综合治理的目标。

本项目建设的总工期3年,2011年计划在上古城小流域完成15.53km2,2012年计划在大地湾小流域完成18.52km2,2013年计划在曹家湾小流域完成12.32km2,平均治理进度15.58km2/年。

1.6水土保持监测

本项目监测的目的,是从保护利用水土资源和维护良好生态环境出发,运用多种手段和方法,监控项目区水土流失的因子、数量、强度、范围及运动变化过程,分析工程建设对生态环境的影响程度,掌握水土保持措施的实施和运行状况,检验水土保持的有效性和安全性,评价水土保持措施的实施效果,为水土流失防治、监督和管理决策提供监测依据。

为政府有效发挥决策、计划、组织、控制等职能,提供科学依据,全面实现工程建设目标;为各阶段工程建设效益评价(中期评估、终评估、后评估)服务;积累基础资料,提供技术支撑,客观地反映项目区工程建设业绩和效益。

1.7技术支持

水土保持技术推广是水土保持生态建设技术支持系统的重要内容之一。

近年来,通过项目区水保科研单位的努力,部分水土保持科研成果得到了示范推广,并取得了显著成效。

但总体上看,还存在科研与推广脱节的问题。

随着项目区建设的开展,加强水土保持技术成果的推广力度,是项目建设的迫切需要,它对增加项目建设的技术含量、提高治理水平有着十分重要的影响。

我们在近年来的治理实践与研究中,也取得了一些值得推广的技术成果。

同时,还可引进推广一些黄土高原地区比较成熟的先进技术来支持我们的项目建设。

关键是确定专题研究内容、安排进度计划、科技示范地点和加强技术培训。

1.8项目管理

古城小流域水土保持综合治理项目将全面实行项目法人负责制、建设招标投标制、监理制及合同管理制。

在甘肃省水利厅水土保持局统一领导下实行分级管理。

天祝县水土保持工作站为项目建设单位,对项目行使行业法人职能,严格按照国家财务管理制度和规定进行财务核算与管理。

按合同和进度支付项目建设资金。

对治理经费进行统一的审批和审计,制定统一的财务管理实施办法和相应的实施细则。

质量管理贯彻“质量第一”的原则,建立健全“质量管理办法”。

实行“政府(主管单位)监督、建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证”的质量管理体系。

加强项目运行管理确保水土保持工程持续发挥效益。

1.9项目投资及资金筹措

本项目总投资2997.7万元。

项目总投资中国家投资2398.16万元,地方匹配及自筹599.54万元。

国家投资与地方匹配及群众自筹比例为:

8:

2。

国家投资中梯田建设补助资金由发改、财政、国土、水利、扶贫、农业综合开发等部门共同筹措。

1.10经济评价

项目建成后,治理程度达到71%,各项措施全部发挥效益时平均年增加蓄水效益为474.7万m3,年保土效益为18.06万t。

林草覆盖率由治理前47.5%增加到69.8%,生态环境明显改善,抗御自然灾害能力增强。

治理期末,项目区生产用地为4437.2hm2,占总面积的24%,林业用地达到7462.5hm2,占总面积40.37%,牧业用地3261.17hm2,占总面积17.65%;封育治理面积1445hm2,其占总面积7.87%,荒山荒坡及其他用地1879.1hm2,占总面积10.11%。

项目区土地利用结构调整后,土地利用率提高了3.5%,促进了区域经济的发展。

项目建成后,人均基本农田将达到0.23hm2,人均产粮418kg,人均纯收入将达到2264元,人均增收31.4%,侵蚀模数由治理前的3600t/km2·a降低到1600t/km2·a,侵蚀量由43.9万t减少到19.52万t,减少44%,项目经济净现值为2550.8万元;经济内部收益率为17.7%,大于社会折现率8%,效益费用比为1.43,项目效益可观,项目各项经济指标合理。

1.11结论及建议

1、项目实施后,治理程度从32.7%提高到71%,林草覆盖度从47.5%提高到68.9%,土壤侵蚀模数从3600t/km2·a,降低到1600t/km2·a;项目区生态环境将会得到明显改善,生态环境趋于良好;各种自然灾害可能造成的损失逐渐减弱;改善农民的生产和生活条件,为尽快实现小康目标奠定坚实的基础。

2、项目建成后年均总收入为3654.3万元以上,比期初净增304.48万元,人均收入增加157元;年粮食总产量增加262.5t以上,人均增产135kg;增产各种木材、活立木0.17万m3,枝条、薪柴等452.5t,增加饲草698.65t。

3、项目的实施,不仅具有可观的经济效益、良好的生态效益,而且具有明显的社会效益。

通过基础设施的建设,方便当地群众的生产生活,改善了交通及耕作条件;通过提高土地利用率、退耕还林还草,将一部分农村劳动力尤其是妇女从繁重的农业生产中转移出来而从事其它产业;项目的实施将促进当地科技、文化事业的不断发展,并对相邻地区具有辐射带动作用;为土石山区干旱半干旱山区水土保持生态建设提供样板和经验;探索出一条通过水土保持生态综合治理与开发相结合而建设社会主义新农村的路子。

由上可知,项目建设的内容和发展方向符合项目区自然经济发展规律,且项目区具有较大的综合发展潜力和经济承受能力。

项目在经济和技术上都是可行的。

因此,建议尽快批准立项。

2项目背景和设计依据

2.1项目背景

2.1.1项目区概况

1自然条件

地质地貌:

主要地形地貌由谷地、山前洪积倾斜平原和黄土台地交错组成。

大地构造上位于祁吕贺山字型构造体系、祁吕弧形褶皱带西翼多字型构造的拉脊山笔背斜北支,青石岭复背斜、马雅雪山复背斜北支三个褶皱带之间。

拉背山的背斜北支,出露有早古生代地层,并有早古生代早期的岩浆发育。

青石岭背斜主要由前震旦系,震旦系及下古生界和古生界早期侵入岩构成,构造线呈北西西向。

马雅雪山复背斜由下奥陶统组成,呈南东东倾伏状的复背斜向东南方向倾没,并有新生代地层卷入褶皱带中。

区内新构造运动较强烈,两岸发肓有Ⅰ~Ⅴ级阶地,各级阶地在两岸分布既不对称也不连接,其中Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级阶地零星分布,阶面形态呈梁峁地形,Ⅰ、Ⅱ级阶地则相继发育。

沟壑密度1.4km/km2,平均海拔高度3442m。

依照中国地震(GB—18306—2001)动峰值区划图,本区地震动峰值加速度为0.2g,地震反应谱特征周期为0.45s,相应的地震基本烈度为8度。

项目区土壤:

土壤类型有山地栗钙土、高山寒漠土、高山草甸土、亚高山草甸土、山地灰碣土、山地黑钙土。

大部分为栗钙土,无盐化和风蚀现象,土层厚,有机质含量高,肥力高。

灌耕暗栗钙土:

腐殖质层厚,一般50~80cm,有机质含量在4.61%~6.91%。

主要分布于业土沟Ⅰ阶地上,为灌溉耕作土壤,属山地栗钙土的一个土层。

多为中壤土,土层厚度一般80~150cm,离河床越近,土层越薄。

灌耕栗钙土:

质地均匀,中壤土为主。

分布页土沟Ⅰ、Ⅱ阶地上,是目前灌区主要耕作土壤,经较长时间耕种,土壤熟化好,有的熟化厚度达60~90cm,耕层有机质含量2.6~3.5%,土层厚度80~140cm。

谷地草甸土:

土体厚度30~60cm左右,质地砂壤或中壤,并夹有砂质,分布于业土沟漫滩地带。

经长时间的耕作培育,大部分土壤熟化程度好,熟化厚度达60~90cm,耕作层有机质含量2.6%~3.5%,土层厚度80~140cm,其下为砂砾土或砂砾石,排水条件好,不存在灌溉盐渍化问题。

亚高山草甸土、山地灰碣土、山地黑钙土主要分布在海拔2600—3500m的阴坡和半阴坡,栗钙土主要分布在海拔2500—2700m的浅山地带和一、二级阶地上。

土壤质地多为轻壤、中壤、沙壤和粉壤土。

流域治理工程完成后,使流域水源得到保障,保水能力增强,确保水土资源充分开发利用。

表2~1 项目区土壤理化性状表

土壤类型

平均厚度(cm)

土壤容重(t/m3)

土壤养分含量

PH值

有机质(%)

全氮(%)

速效氮(ppm)

全钾(%)

速效钾(ppm)

全磷(%)

速效磷(ppm)

山地栗钙土

60~140

1.2

3.06

0.12

77.2

2.11

89

0.19

15

6.4

植被分布:

在海拔2600~3400m为山地森林草原带,阴坡分布青海云杉,具有乔木、灌木、草本、苔藓结构,林带上限可达亚高山灌丛草甸的生境,下限可伸入到草原中,部分地区有杨树、桦树。

阳坡、半阳坡为草原并分布有少量圆柏。

在海拔3400~3600m为亚高山灌林草甸植物带,植物类型阴坡有青海云杉,具有乔木、灌木、草本、苔藓结构,等类型结构所组成,三者之间呈复合分布,其中杜鹃灌丛仅在降水丰富的地段大面积分布,丛中湿润成泽,生长茂密,是祁连山区的特有类型,金腊梅、高山柳灌丛分布比较广泛,特别是金腊梅生态适应范围较大,不仅在阴坡中山草原森林带内生长,阳坡亚高山灌丛带中也有生长。

3600m以主要是次生植被,由杜鹃、金腊梅、绣线菊、锦鸡儿等组成的灌丛草甸植被和以草本植物组成的高山草甸、亚高山草甸和草原草场。

但是植被由于退化而造成的原生植被消失,局部地表裸露,毒杂草增加,鼠虫害肆虐,牧草覆盖度和产量下降。

其次在浅山地带的沟谷和阶地上及海拔2300m以下,有向荒漠过渡的标证植被芨芨草、木紫菀、驼绒篙等零星分布,在植被群落中,优良牧草及可食牧草比重下降,毒杂草比重上升,并且分布不均,尤其是受海拔高度、土壤类型、水热条件和地形地貌的影响,植被呈疏林草原和干旱、半干旱草原镶嵌复合状。

各小流域上游植被覆盖度在50-70%,中下游植被覆盖度在30%左右。

流域平均植被覆盖度47.5%。

流域内属于干旱半干旱气候,年均降水量510mm,降水年内分配不均和高度集中是本区降水的显著特点。

上半年降水占年总降水量的30%,下半年降水量占总量的70%,其中7、8、9三个月降水量占全年降水量的60%。

年平均气温3.3℃,大于或等于10°C的积温1200℃,年平均日照时数2667小时,平均无霜期123天,大风日数15天。

境内气候复杂,呈大陆性高原季风气候特征,气温低、日照长、昼夜温差大。

历年最高气温26℃,极端最低气温-30℃;平均相对湿度58%,一般风速1~3m/s,最大风速28m/s;历年最大积雪深度24㎝,冻土深度1.49~2m,干旱指数:

2~3。

冬末夏

表2~2 项目区气象特征表

气温(℃)

年均降雨量(mm)

暴雨天数

≥10℃积温(0C)

无霜期(d)

年均日照时数(h)

太阳总辐射量J/cm2

年最高

极端年最低

多年平均

最大量

年份

最小量

年份

多年平均

26

~30

3.3

1047.8

1974

540.3

1966

510

19

1200

133

2667

107.5

初常发生干旱,夏末至秋季多雨,常以暴雨形式出现,经常给本区群众的生产生活带来诸多不便,使村庄、道路、农田以及人民生命财产造成极大的破坏和威胁;冬末夏初干旱缺水,使粮食生产低而不稳,严重制约着当地农牧业生产的发展。

2.径流泥沙特征:

根据天堂水文站观测资料分析,流域洪水具有历时短、暴涨暴落、峰高量大、含沙量高的特点;多年平均径流深为26mm;流域径流主要来源于汛期6~9月暴雨产生的洪水,以7~8月份为最多,7、8两月径流量占年径流总量的65.0%。

流域多年平均侵蚀模数为3600t/km2·a,流域沟道泥沙产沙比重较大。

经计算,多年平均输沙总量为43.9万t。

3.经济社会状况

项目所在行政区辖赛什寺1个乡镇的4个行政村。

共有19372人,劳动力11623个,人口密度为104人/km2,人均产粮338kg,人均纯收入1655元。

目前农村输出劳务4200人左右,占劳动力的36%。

项目区土地资源丰富,总土地面积184.85km2。

人均土地0.95hm2,为项目区发展农牧业提供了最基本的条件。

坡耕地面积4213.1hm2,占总土地面积的22.7%,基本农田1937.2hm2;林业用地7382.5hm2(其中人工林977.4hm2),占总土地面积39.94%;草地面积2611.7hm2(其中人工草781.55hm2),占总土地面积的14.13%;荒山荒坡2615.2hm2,占总土地面积的14.2%,其它用地面积1662.5hm2,占总土地面积的9.03%。

表2~3 项目区土地坡度组成表

总面积(hm2)

坡度组成

<5°

5°~15°

15°~25°

25°~35°

>35°

面积(hm2)

占比例(%)

面积(hm2)

占比例(%)

面积(hm2)

占比例(%)

面积(hm2)

占比例(%)

面积(hm2)

占比例(%)

18485

163.7

0.8

10411.5

56.3

3440.9

18.6

1193.4

6.5

3275.5

17.8

土地利用特点:

林地和草地面积较大,农业用地比重小,农业种植结构单一,广种薄收,流域内林地和草地面积虽然占比重较大,但是破坏严重,导致水土流失加剧。

农业产业结构:

耕地面积4213.1hm2,全部为坡耕地。

经济作物主要以油菜和日光温室种植无公害蔬菜等特色种植业为主。

牧业生产以牛、羊等养殖为主,大畜3843头,羊19215只,猪8354头。

表2~4 项目区坡耕地坡度组成表

土地总面积(hm2)

耕地

耕地坡度组成

面积(hm2)

比例(%)

<5°

5°~15°

15°~25°

25°~35°

>35°

面积(hm2)

比例(%)

面积(hm2)

比例(%)

面积(hm2)

比例(%)

面积(hm2)

比例(%)

面积(hm2)

比例(%)

18485

4213.1

22.7

37.9

0.9

2359.4

56

1205

28.6

515.7

3.6

95.1

8.2

2009年,各业总产值为1100.42万元,其中农业产值为330.41万元,占总产值的38%;牧业产值513.01万元,占总产值的59%;林业产值231万元,占总产值的21%;副业产值26.09万元占总产值的3%,人均纯收入1655元。

项目区农业生产主要以粮食为主,油料次之。

农业以种植粮食为主的小农经济,集约化程度低,受气候和生产条件制约,产量极不稳定,畜牧业在农业经济发展中占有一定的地位,畜牧业结构以大家畜、羊为主。

项目区年均输出劳务4200人左右。

表2~5 项目区农业产业现状表

项目区

农业

牧业

林业

副业

养殖业

面积

产值

总面积

产值

面积

产值

劳务输出

产值

大畜

猪

羊

其它

hm2

万元

hm2

万元

hm2

万元

人

万元

头

头

头

古城流域

4213.2

330.41

2611

513.01

7382.5

231

4200

26

3843

8354

19215

项目区基础设施建设有了很大提高,乡村之间为土质简易公路,10千伏农电线路已辐射各村,流域内村村通电、通电话,