复习2.docx

《复习2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《复习2.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

复习2

教学设计

备课时间9月13日

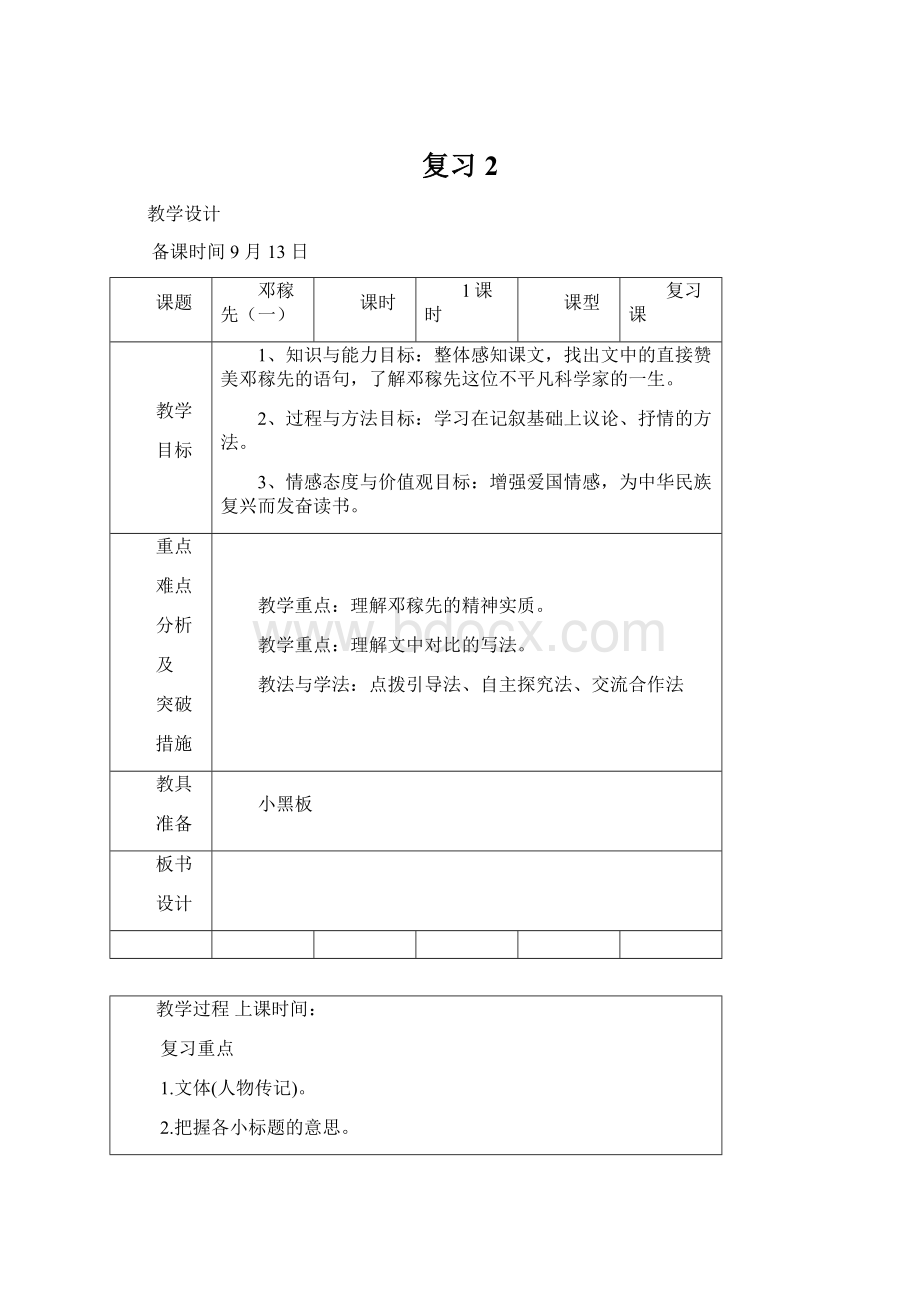

课题

邓稼先

(一)

课时

1课时

课型

复习课

教学

目标

1、知识与能力目标:

整体感知课文,找出文中的直接赞美邓稼先的语句,了解邓稼先这位不平凡科学家的一生。

2、过程与方法目标:

学习在记叙基础上议论、抒情的方法。

3、情感态度与价值观目标:

增强爱国情感,为中华民族复兴而发奋读书。

重点

难点

分析

及

突破

措施

教学重点:

理解邓稼先的精神实质。

教学重点:

理解文中对比的写法。

教法与学法:

点拨引导法、自主探究法、交流合作法

教具

准备

小黑板

板书

设计

教学过程上课时间:

复习重点

1.文体(人物传记)。

2.把握各小标题的意思。

3.理解各部分的关系:

第一部分是全文的“引子”。

第二部分简介邓稼先的生平经历和贡献。

第三部分是第二部分的补充。

第四部分从另一个角度突出邓稼先的贡献。

第五部分是第二部分的具体化。

具体写邓稼先的才能、意志、信念、精神。

第六部分是全文的总结。

4、写法:

A、大处落笔,立体凸现形象。

B、对比的手法。

C、句式多变,排列整齐。

重点背诵:

一、阅读《邓稼先与奥本海默》

1、邓稼先先生喜欢“纯”字,你认为“纯”字代表着什么意思?

朴质、忠厚、无私、没有杂念

2、文革期间发生在邓稼先先生身上有两件什么事情?

说服两派群众,组织开始工作;说服军宣队和工宣队。

3、邓稼先是怎样的一个人?

最不引人注目,忠厚平实,真诚坦白,从不骄人,没有小心眼,是“最有中国农民的朴实气质的人”。

4、奥本海模式怎样的一个人?

为什么要写他?

他是美国的一个锋芒毕露的拔尖的人物,又是一个复杂的人,通过对比来反衬邓稼先的气质与品格。

5、“人们绝对相信他”的原因是什么?

人们知道他没有私心。

6、“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

”

“邓稼先是中国共产党的理想党员。

”试阐释这两句话。

中国几千年的文化讲究人与人之间的和谐,邓稼先正是汲取了这些最优秀的部分,变成自己的气质品格;中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务,而邓稼先把这些奉为自己的行为准则因此他是最理想的党员。

二、阅读《我不能走》片断、回答问题:

1、本文段叙述了邓稼先的一件什么事,表现了他的什么精神?

一次实验出现意外,别人劝他离开,他却不愿离开。

表现他献身国防科技,无私奉献的精神。

2、一句"我不能走"体现出邓稼先什么样的性格和精神?

坚韧不拔的性格和身先士卒、乐于奉献的精神。

3、文章引用《吊古战场文》有什么作用?

写出了环境的恶劣,突出人物的精神。

4、结尾部分引"五四"时代的一首歌,作用是什么?

这首歌是邓稼先一生的写照,突出他对中华民族贡献之大。

5、最后为什么要补充"我"父亲喜欢五四时代的那首歌?

写出了父亲在中华民族任人宰割时希望中华振兴,也写出我的爱国之情受到了父亲的影响。

教学后记:

教学设计

备课时间9月13日

课题

邓稼先

(二)

课时

1课时

课型

复习课

教学

目标

1、知识与能力目标:

整体感知课文,找出文中的直接赞美邓稼先的语句,了解邓稼先这位不平凡科学家的一生。

2、过程与方法目标:

学习在记叙基础上议论、抒情的方法。

3、情感态度与价值观目标:

增强爱国情感,为中华民族复兴而发奋读书。

重点

难点

分析

及

突破

措施

教学重点:

理解邓稼先的精神实质。

教学重点:

理解文中对比的写法。

教法与学法:

点拨引导法、自主探究法、交流合作法

教具

准备

小黑板

板书

设计

教学过程上课时间:

一、基础知识

1、应掌握的加点字的读音

河水萦带()至死不懈()鞠()躬尽瘁()

鲜()为人知妇孺()皆知风悲日曛()

彷()徨()死而后已()

2、词语解释

可歌可泣:

鞠躬尽瘁:

截然不同:

锋芒毕露:

妇孺皆知:

马革裹尸:

二、课内语段阅读

(一)“两弹”元勋

邓稼先于1924年出生在安徽省怀宁县。

在北平上完小学和中学后,于1945年自昆明西南联大毕业。

1948年到1950年赴美国普渡大学读理论物理,获得博士学位后立即乘船回国,1950年10月到中国科学院工作。

1958年8月奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造的理论。

这以后的28年间,邓稼先始终站在中国原子武器设计制造和研究的第一线,领导许多学者和技术人员,成功地设计了中国的原子弹和氢弹,把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。

1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。

1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。

这些日子是中华民族五千年历史上的重要日子,是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新日子!

1967年以后邓稼先继续他的工作,至死不懈,对国防武器作出了许多新的巨大贡献。

1985年8月邓稼先做了切除直肠癌的手术。

次年3月又做了第二次手术。

在这期间他和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

1986年5月邓稼先做了第三次手术,7月29日因全身大出血而逝世。

“鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确描述了他的一生。

邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。

张爱萍将军称他是“‘两弹’元勋”,他是当之无愧的。

1.张爱萍将军称邓稼先为“两弹元勋”,请你列举几条之所以如此称呼的理由。

2.“他得到博士学位后立即回国”一句中“立即”一词表现了邓稼先怎样的思想品质?

3.用原文回答①概括邓稼先一生的语句是

②对邓稼先功绩给予高度评价的词语是

③能表明邓稼先为国防武器做出巨大贡献的语句是

④能表明“两弹”爆炸对于中华民族的意义的一句话是

4.从上文中找出具体的事实,以表明邓稼先真是“鞠躬尽瘁,死而后已”。

5.段中写邓稼先二次手术期间和于敏写关于中华人民共和国核武器发展建议书这一情节的目的是什么?

(二)

①奥本海默和邓稼先分别是美国和中国原子弹设计的领导人,各是两国的功臣,可是他们的性格和为人却截然不同——甚至可以说他们走向了两个相反的极端。

②奥本海默是一个拔尖人物,锋芒毕露。

他二十几岁的时候在德国哥廷根镇做波恩的研究生。

波恩在他晚年所写的传记中说研究生奥本海默常常在别人做学术报告时(包括波恩做学术报告时)打断报告……我认识奥本海默时他已四十多岁了,已经是妇孺皆知的人物了,打断别人的报告,使演讲者难堪的事仍然时有发生。

不过比起以前要少一些。

佩服他,仰慕他的人很多,不喜欢他的人也不少。

③邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。

和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。

他真诚坦白,从不骄人。

他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。

在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

④我想邓稼先的气质和品格是他所以能成功地领导各阶层许许多多工作者,为中华民族作了历史性贡献的原因,人们知道他没有私心,人们绝对相信他。

……

⑤邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

邓稼先是中国共产党的理想党员。

⑥我以为邓稼先如果是美国人, ;奥本海默如果是中国人, 。

当初选聘他们的人,钱三强和葛罗夫斯,可谓真正有知人之明,而且对中国社会、美国社会各有深入的认识。

6、根据文章内容,给本文拟一个标题:

。

7、从文章中找出一个与“家喻户晓”意思相同的成语。

8、邓稼先和奥本海默相同的地方是什么?

请用文中的原话回答:

9、文章表现了奥本海默的性格和为人;表现了邓稼先性格和为人。

10、邓稼先和奥本海默的性格和为人截然不同的原因除了他们自身的因素外,重要的是因为

11、在邓稼先和奥本海默这两个人物中,你更喜欢谁?

说出你的理由来。

教学后记:

教学设计

备课时间9月13日

课题

闻一多先生的说和做

(一)

课时

1课时

课型

复习课

教学

目标

知识与能力目标:

整体感知课文,弄清文章选取哪些主要事迹表现闻一多的崇高品格和

精神。

理解闻一多前期和后期思想性格变化特点。

过程与方法目标:

学习作者如何确定选材角度和叙述重点的方法。

情感态度与价值的目标:

学习闻一多先生言行一致、大无畏的革命精神。

重点

难点

分析

及

突破

措施

教学重点:

学习作者用简炼的语言、精彩的描写表达心境的方法。

作者如何确定选材角度和叙述重点

教学难点:

理解闻一多思想变化特点。

教法与学法:

点拨引导法、自主探究法、交流合作法

教具

准备

小黑板

板书

设计

教学过程上课时间:

复习重点

1、文体(散文)、作者臧克家。

2、线索:

A、叙事线索——说和做。

B、感情线索——表敬仰赞美之情。

3、文章的中心句:

“做了再说”“做了不说”“说了就做”。

4.闻一多的主要事迹和形象。

5.掌握文中的比喻句、过渡句与议论句。

6、写法:

A、夹叙夹议。

B、结构严谨。

C、语言生动形象,精练含蓄

重点背诵:

一、说说下列句子的含义:

1、 他要给我们衰微的民族开一剂救济的药方。

“开一剂救济的药方”是比喻的说法,只从文化上寻找振兴民族的途径。

2、 1930年到1932年,“望闻问切”还只是在“望”的初级阶段。

“望闻问切”是比拟的说法,把我们的民族比成一个病人,说明闻一多当时从文化研究的方法,也还是仅仅走出了一步。

3、 深霄灯火是他的伴侣,因为它打开光明之路,“漂白了的四壁”。

“因它打开光明之路”中的“它”指深夜灯火,这句的意思是在一盏孤灯的照耀下,闻一多全力进行学术研究,成绩斐然。

“漂白了四壁”已在表现闻先生的深夜从事文学研究室的那种怡然自适的情景。

4、 他潜心关注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

闻一多从事文学研究非常深入,用心极专极深,没有任何事物可以使他分心。

二、5、解释“仰之弥高”钻之弥坚”中“之”指代

古代典籍。

6、你知道“目不窥园,足不下楼,头发零乱”在文中起了什么作用?

7、“小楷如群蚁排衙”表现了闻一多的什么态度?

8、结合全文看7、8、9段在结构上有什么作用?

7总结上文,8、9开启下文。

两者起了承上启下的作用。

9、“这方面情况就迥乎不同,而且一反既往了。

”中“这”指代什么?

为什么说情况迥乎不同、一反既往?

这指作为革命家的方面,因为他是青年的领导人,他要先宣传然后用行动去争取民主,与做学问时埋头苦干,然后再说不一样。

10、请找出闻一多的形象描写,说说这些描写的作用?

第18段,形象地突出闻一多先生争取民主不怕牺牲的大无畏精神。

11、闻一多先生在学者方面的成果有哪些?

作为学者,闻一多先生的特点是什么?

《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》他是一个精于学术,有钻研精神的学者。

12、闻一多先生作为革命家又有做了哪些事,这又体现出了他怎样的特点?

起稿政治传单、群众大会演说、游行示威;他是一位伟大的爱国者,言行一致的伟人。

13、联系全文,简要概括闻一多先生的形象?

他是一个精于学术,有钻研精神的学者,也是一位伟大的爱国者,言行一致的伟人。

教学后记:

教学设计

备课时间9月13日

课题

闻一多先生的说和做

(二)

课时

1课时

课型

复习课

教学

目标

知识与能力目标:

整体感知课文,弄清文章选取哪些主要事迹表现闻一多的崇高品格和

精神。

理解闻一多前期和后期思想性格变化特点。

过程与方法目标:

学习作者如何确定选材角度和叙述重点的方法。

情感态度与价值的目标:

学习闻一多先生言行一致、大无畏的革命精神。

重点

难点

分析

及

突破

措施

教学重点:

学习作者用简炼的语言、精彩的描写表达心境的方法。

作者如何确定选材角度和叙述重点

教学难点:

理解闻一多思想变化特点。

教法与学法:

点拨引导法、自主探究法、交流合作法

教具

准备

小黑板

板书

设计

教学过程上课时间:

【积累·感知】

一.给加点字注音

衰微___校补___弥高___无暇___

窥园___迭起___排衙___卓越___

二.据拼音写汉字

_qiè而不舍_lì尽心血 气冲_dǒu 牛_qián神贯注

心会神_níng_jiǒng乎不同慷_kǎi淋漓 _wùwù穷年

三.形似字注音组词

暇( )__迥( )__凝( )__契( )__

瑕( )__炯( )__疑( )__挈( )__

四.仿照下面例句写一句话

例:

他正向古代典籍钻探,犹如向地壳寻求宝藏

仿写:

例:

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

仿写:

二、精彩段落赏析:

(一)

作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。

那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

①他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。

②仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

③他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

他从唐诗下手,④目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。

杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。

闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。

饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。

⑤深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。

一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做”了。

做出了卓越的成绩。

1.给加粗的字注音。

锲而不舍 锲( qiè ) 硕果 硕( shuò ) 目不窥园 窥( kuī )

2.概括本段叙述的主要内容(含标点不超过15字)。

闻一多潜心钻研写成《唐诗杂论》

3.文中“不动不响,无声无闻。

”一句的深刻含义是什么?

不是“不动”,而是在“动”,在废寝忘食地“动”,用灯火“漂白了四壁”动。

这个“不动”是不说,是无声,是听不到。

用“不动”来突出闻先生的“做”,突出他沥尽心血,埋头实干。

4.选文的最后一段,作者运用了_议论__的表达方式对前文作了总结。

5.本文的语言很有特点。

请从所给的五个画线句中选出一句进行欣赏,说说它好在哪里。

语言生动形象。

本文不仅描写的语言是形象的,叙述和议论的语言也是形象的。

例如“他正向古代典籍钻探”一句,本来是叙述语言,无非是讲闻一多正在钻研古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心地选用了“钻探”,这就包含了比喻,既形象,含义也更丰富了。

并且句式也便成了“向……钻探”,叙述由静态变成动态,给人的印象不再是客观介绍,而是热情的称赞了。

此外,如“吃尽”“消化尽”“炯炯目光……远射……”,“赫然而出”“向……迈进了”“起先,小声说”“向……呼喊”“警报迭起”,等等,都是明显的例子,叙述语言和议论语言的形象化,使文章生动,富于感染力。

借鉴:

夹叙夹议的写法。

夹叙夹议是本文在表达上的一大特点。

实际上作者是以议论来结构文章的。

第一、二自然段是第一部分的叙述的纲领,第七段是第一部分的总结,这两处都是议论。

第八、九两段是第二部分的纲,最后一段则是第二部分,也是全文的总结,这两处也都是议论。

此外,这篇文章多次用到照应,有首尾照应,有行文前后的多次照应,有行文与题目的照应。

这多种方式的照应,使文章的结构严谨,而且形成一种旋律,一种气势,增强了文章的感染力。

而所有这些照应,又几乎全是议论。

由此可见议论在本文叙事中的重要作用。

夹叙夹议这种方法的优点是既摆事实又讲道理,叙和议穿插较自然,笔调显得灵活多变,行文可层层深入,使人便于理解。

6.下列句子的含义?

(1)他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

导析:

这个句子是比拟的说法,是指寻找使我国文化繁荣昌盛起来的方法来振兴我们这个衰微的民族。

自20年代末起,闻一多先生过了十多年“书斋生活”,试图从文化上寻找振兴民族的途径。

这句话表现了他的爱国精神。

(2)他,是口的巨人。

他,是行的高标。

导析:

人们常用“说话的巨人,行动的矮子”来讽刺那些只说大话,不办实事、言行不一的人。

因而“口的巨人”似乎只能是贬义了。

但本文作者却把“说大话”和“办实事”统一起来,用“口的巨人”和“行动的高标”来称赞闻一多,称赞他那种既敢于高声说出真理,又肯于以身殉职的伟大精神。

这就形象化地倡导了革命者敢说敢做的人生哲学。

在文章的结尾处,作者以这充满诗意的语言提出这个饱含哲理的主题,给人以激励、鼓舞和感染。

(二)

闻一多先生还有另外一个方面,──作为革命家的方面。

这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

作为争取民主的战士,青年运动的领导人,闻一多先生“说”了。

起先,小声说,只有昆明的青年听得到;后来,声音越来越大,他向全国人民呼喊,叫人民起来,反对独裁,争取民主!

他在给我的信上说:

“此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!

”

他“说”了,跟着的是“做”。

这不再是“做了再说”或“做了也不一定说”了。

现在,他“说”了就“做”。

言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。

1944年10月12日,他给了我一封信,最后一行说:

“另函寄上油印物二张,代表我最近的工作之一,请传观。

”

这是为争取民主,反对独裁,他起稿的一张政治传单!

在李公仆同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:

你们站出来!

你们站出来!

他“说”了。

说得痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

他“说”了:

“我们要准备像李公仆一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。

”

他“做”了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。

他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行”。

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。

他,是行的高标。

1、给上面的文字划分层次,并概括层意。

2、说说对下面句子的理解:

① 起先,小声说,只有昆明青年听得到。

② 他“说”了:

“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。

3、文段中作者选取了哪几件事来表现作为“革命家的方面”的闻一多先生“言”“行”完全一致?

4、第②段“这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

”中“这”指代什么?

为什么说情况迥乎不同,一反既往?

5、请在选文中找出穿插的形象描写,说说这些描写的作用。

6、最后几段,几乎是一句话一段,能不能合为一段,为什么?

7、请简要概括闻一多先生的形象。

8、对于是先言后行,还是先行后言,你是如何看的?

在言和行的关系中最重要的一点是什么,谈谈你的看法。

教学后记:

教学设计

备课时间9月13日

课题

纪念白求恩

(一)

课时

1课时

课型

复习课

教学

目标

知识与能力目标:

整体感知课文,读准字音,了解词义。

找出每段的重点句,学会归纳要点及理清它们之间的联系。

过程与方法目标:

学习运用对比手法阐述观点的方法。

情感态度价值观目标:

学习白求恩精神,指导自己的学习

重点

难点

分析

及

突破

措施

教学重点:

了解词义,学会归纳要点。

教学难点:

运用对比的方法,体会对比的作用。

教法与学法:

点拨引导法、自主探究法、交流合作法

教具

准备

小黑板

板书

设计

教学过程上课时间:

一、基础知识

1、议论文的文体知识

(1)议论文的三要素:

。

(2)论证方法有 。

(3)议论文的基本结构为 。

(4)议论文中的叙事与记叙文中的叙事有什么区别?

(5)论据的类型包括 。

(6)论证方式分为 。

(7)如何去辨识论点并在文中找出论点?

(8)如何辨识事实论据和道理论据?

(9)如何辨识各种论证方法?

2.下列短语或句子哪些能够充当文章的中心论点或分论点:

A浅谈抄作业 B继续保持艰苦奋斗的作风 C我们中国人是有骨气的 D谈骨气 E抄作业有百害而无一利 F怀疑与学问 G满招损,谦受益 H学则须疑 I理想的阶梯 J畏惧错误就是毁灭进步

3、为下列观点各找出一个事实论据,一个道理论据(补充论据)

(1)大凡有过卓越成就的人,都与思索结有不解之缘。

(2)读书对于人的世界观的形成以及道德品质的培养,有重大的作用。

(3)不节俭(或生活安逸)就会影响工作。

(4)风度主要来自人的内在气质和教养,并非单由衣着、打扮、相貌决定。

4、字词:

隘 拈 忱 殉 晋 冀 鄙薄 微不足道 见异思迁 一班 精益求精 拈轻怕重 热忱 麻木不仁 殉职 冷冷清清

二、阅读部分

(一)整体感知

1、本文的中心论点和分论点分别是什么?

2、三个分论点分别是从什么角度阐释白求恩的精神的?

它们之间的逻辑关系是怎样的?

3、本文的中心论点是怎样提出的?

这样做有什么好处?

4、本文是一篇悼念文章,这样的文章在写作上有什么特点?

在本文中是怎样体现的?

5、全文的结构特点是怎样的?

(二)第一段

1、用简洁的语言概括选文的内容要点。

2、选文从哪些方面介绍了白求恩同志?

其表达作用是什么?

3、“每一个共产党员都要学习这种精神”中的“这种精神”指的是什么?

4、文中引用“列宁主义认为……”一段话的作用是什么?

5、对选文所运用的表达方式分析正确的一项是( )

A、说明、议论 B、记叙、说明 C、记叙、议论 D、议论、抒情

6、本段的中心句是

7、介绍白求恩的语言有什么特点?

其表达方式是什么?

与记叙文的语言特点有何区别?

8、找出文中的设问句,分析其表达作用。

9、文中“为了帮助中国人民的抗日战争”与“把中国人民的解放事业当作他自己的事业”,意义相同,能否互换,为什么?

10、文中用了“白求恩”“白求恩同志”“白求恩大夫”三种称呼。

如果改用一种称呼好不好?

下列分析恰当的一项是( )

A、好。

这样可以使行文简洁明了。

B、好。

因为称呼不过是人的代号,只要大家明白就行。

C、不好。

同一称呼会使行文显得呆板。

D.不好。

因为这段文字从不同角度介绍了白求恩,所以用词自然要讲究变化。

(三)第二、三段

1、概括选文各自的内容要