站场及枢纽站场作业.docx

《站场及枢纽站场作业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《站场及枢纽站场作业.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

站场及枢纽站场作业

《铁路站场及枢纽》

课程作业

(2008级)

北京交通大学

交通运输学院

2011年2月

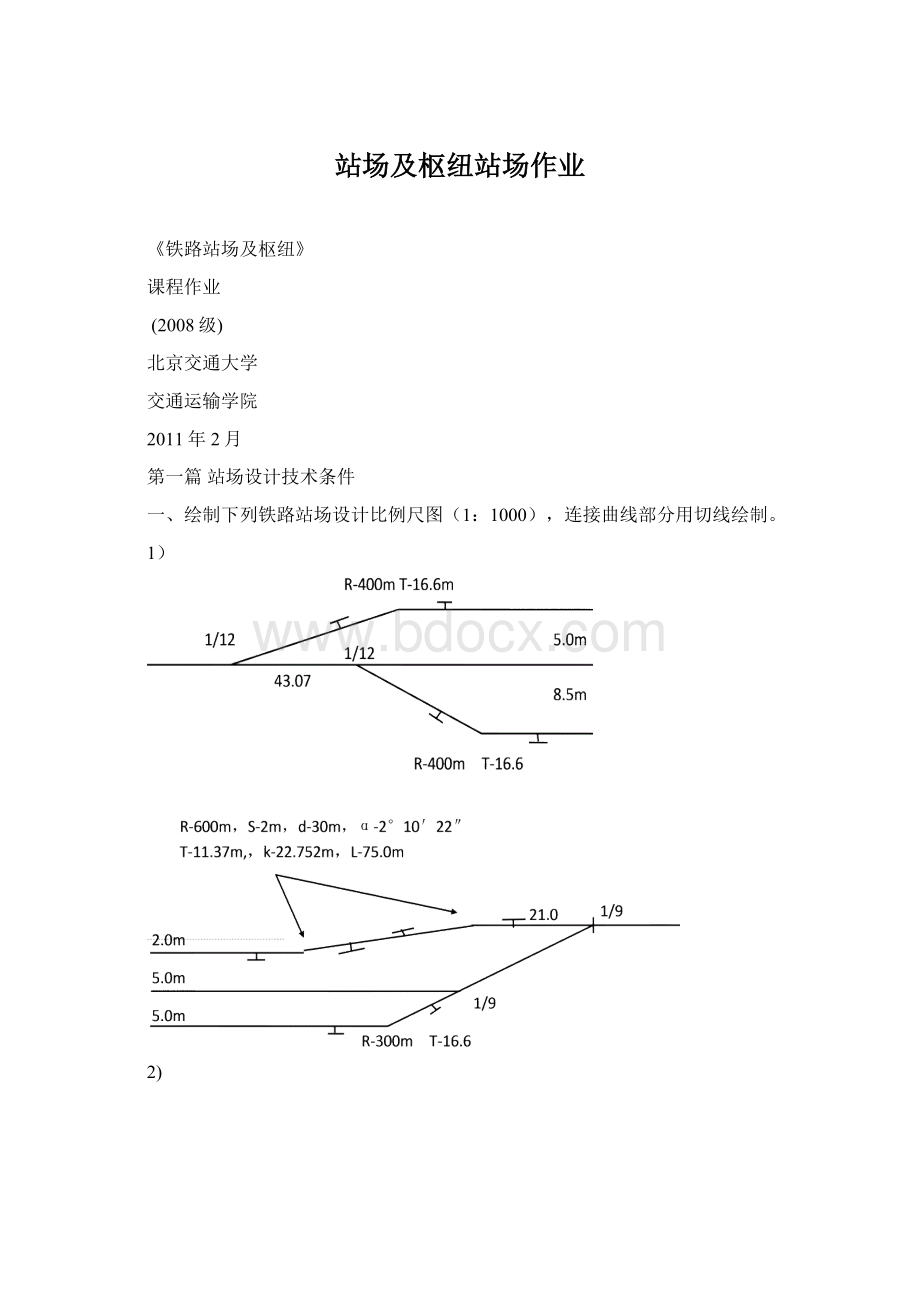

第一篇站场设计技术条件

一、绘制下列铁路站场设计比例尺图(1:

1000),连接曲线部分用切线绘制。

1)

2)

3)

4)

二、计算题

1.下图所示为一设计行车速度小于100km/h的客货共线铁路上的单线横列式区段站下行进站端咽喉布置图:

要求:

a试对该图进行线路编号;

b确定线路间距(包括正线、牵出线及机车出入段线等相邻线间线间距);

c确定各道岔应选用的辙叉号码;

d计算相邻道岔岔心间距。

2.下图所示为一设计行车速度小于100km/h的客货共线铁路上的双线横列式区段站下行进站端咽喉布置图:

要求:

a试对该图进行线路编号;

b确定线路间距(包括正线、牵出线及机车出入段线等相邻线间线间距);

c确定各道岔应选用的辙叉号码;

d计算相邻道岔岔心间距。

3.已知某站为设计速度160km/h的客货共线铁路中间站,共有四条线路,如下图所示。

列车侧向过岔速度不超过50km/h,采用混凝土岔枕。

正线兼到发线3通行超限货物列车,安全线有效长为50m,中间站台宽4m。

出站信号机采用基本宽度为380mm的高柱色灯信号机,有轨道电路,到发线采用双进路。

要求:

1)分别确定两端咽喉的道岔中心、警冲标、信号机和曲线角顶至最外方1、2号道岔中心的横坐标;

2)计算该站两端咽喉区的长度及最小站坪长度

3)计算1、3道和安全线的有效长l效、全长l全、铺轨长l铺,标准有效长850m。

第二篇中间站

1、已知某横列式中间站示意图如下,该站设于阶梯形站坪上,办理调车作业,现需延长股道有效长300米。

要求:

1)列车正线通过速度小于120km/h;

2)变坡点小于3‰可不设竖曲线,否则,应采用半径为10000m的竖曲线;

3)站坪范围内坡度不应大于1‰,车站内每个坡段长不应小于300m;

问:

1)改建时站坪应向哪端延长?

理由何在?

2)改建后的站坪纵断面如何?

第三篇技术站

一、简答题

1.编组站在作业和设备配置上与区段站有何异同点?

2.教材图3-2-15单向二级四场编组站布置图中不设峰下机走线时,顺向到发列车的本务机出入段有哪三条通路?

3.为什么反驼峰方向一般不设编发线?

二、编组站布置图的选择及车站咽喉设计

1.已知资料:

⑴新线C与AB干线上的M站接轨,示意图如下:

M

AB

C

⑵各相邻区段的技术特征

方向

项目

A

B

C

正线数目

双线

双线

单线

限制坡度

6‰

6‰

6‰

闭塞方式

自动闭塞

自动闭塞

半自动闭塞

站内信联闭

大站电气集中

大站电气集中

大站电气集中

(3)M站的车流资料如下表:

往

自

A

B

C

本站

计

A

3/12

0/6

0/1

3/19

B

5/10

4/5

0/2

9/17

C

0/6

1/8

0/1

1/15

本站

0/1

0/2

0/1

0/4

计

5/17

4/22

4/12

0/4

13/55

注:

分子—无改编列车,分母—改编列车

(4)机车、车辆资料

机车:

DF4型内燃机车,牵引重量5000t

机车交路:

各方向均采用肩回交路

列车平均编成辆数50。

(5)其他:

调车场线路数:

30条

线路有效长:

1050m

站坪长度:

5km

地形:

由A向B为下坡

2.计算确定:

⑴C方向应从M站的哪一端接轨?

⑵采用单向编组站还是双向编组站?

⑶编组站采用的布置图型及驼峰方向。

(4)到达场、出发场或到发场的线路数量。

3.设计各车场(到发场、到达场、出发场)的咽喉区,并绘制车站平面详图。

第五篇调车驼峰

一、点连式驼峰纵断面设计

1.已知资料

1)驼峰调车场难行线平面展开图如下:

2)道岔为6号对称双开道岔,转辙机为ZK型;

3)溜放部分采用T.JK型车辆减速器,车场采用T.JK2A型车辆减速器;

4)计算气温:

冬季-10℃,夏季27℃;

5)计算风速:

6m/s,风向与溜车方向夹角β=0º;

6)难行车平均溜放速度V车=4.5m/s;

2.设计要求:

1)计算驼峰高度;

2)设计驼峰溜放部分纵断面;

3)绘制溜放部分纵断面图。

课程设计任务书

一、已知资料

1单线铁路区段站D在铁路上的位置如下

2该站站坪长度为2200米。

3各衔接方向限制坡度:

A、B、C三方向均为6‰,其到发线有效长为1050米。

4机车类型

货运机车:

“DF4”内燃机车

客运机车:

“BJ”内燃机车

5机车交路

本站为货运机车基本段,三方向均采用肩回交路。

货运机车都入段,客运机车不入段。

6行车联络方法:

半自动闭塞。

7道岔操纵方法:

大站继电集中。

8该站平均每昼夜行车量(列数)见下表。

往

自

A

B

C

本站

合计

A

3+15+0+0

2+7+0+0

0+0+4+1

5+22+4+1

B

3+14+0+0

1+5+0+0

0+0+3+1

4+19+3+1

C

2+8+0+0

1+5+0+0

0+0+1+1

3+13+1+1

本站

0+0+4+1

0+0+3+1

0+0+1+1

0+0+8+3

合计

5+22+4+1

4+20+3+1

3+12+1+1

0+0+8+3

12+54+16+6

注:

表中数字为客+直通+区段+摘挂。

9本站作业车:

货场、机务段各取(送)两次

调车机车每昼夜入段两次

二、设计要求

1分析已知资料,确定车站原则性配置图;

2确定车站各项设备的相互位置及数量;

3设计车站布置详图,并绘制比例尺平面图(1∶2000);

4用分析计算法计算车站通过能力;

5编写设计说明书。

课程设计指示书

一、课程设计的目的和要求

1目的

1)进一步巩固所学的专业理论知识;

2)初步掌握区段站设计的主要环节;并进行座标计算、查表、绘图等基本技能的训练;

3)培养独立思考及独立工作能力。

2要求

课程设计必须按时完成,并提交下列文件:

1)车站平面详图;

2)车站比例尺平面图(1∶2000);

3)设计说明书。

二、设计方法

1、分析原始资料

原始资料是进行课程设计的根据。

同学们在接到任务书后,首先应对任务书所给的已知资料进行详细的分析研究,以便了解各项资料的用途及设计中所要解决的问题。

2、选择车站配置图

车站配置图的选择是设计中最重要的工作,车站配置图的合理与否对车站作业和工程投资影响很大。

一般应根据任务书给定的原始资料,提出几个可能方案,进行详细的技术经济比较,从中选出最优方案。

由于时间关系在本课程设计中不可能进行详细比较,因此可以根据原始资料从以下几个主要方面加以确定。

1)车站类型的确定

根据任务书中所给的客货运量、线路的有效长度及地形条件等因素来确定所采用的车站配置图类型。

选用的车站配置图,在长度上应与任务书中所规定的站坪长度相适应。

2)各项设备相互位置的确定

确定各项设备(即指区段站的五项设备)的合理位置,绘一车站基本配置图,画出各项设备、咽喉区主要作业进路上的道岔和渡线,并简要说明其采用的理由。

3)确定第三方向的衔接位置

区段站第三方向引入主要决定于折角直通车流的大小,为了减少折角列车的作业,第三方向应当从折角直通车流较少的一端引入。

3、各项设备数量的确定

1)到发线数量

在计算到发线数量时,尽头式正线按到发线计算。

本站为两个方向以上线路引入的区段站,考虑列车的同时到发,根据《站规》,本设计增加1条到发线。

列车到发线的数量按书中查表的方法进行确定,上下行到发场的线路数目可按该站接发列车数的多少进行均匀分配。

2)客运设备设计

在区段站上,旅客列车到发线每方向应不少于一股,以保证各方向的旅客列车同时到发,其有效长应按货物列车到发线有效长计算,并设计为双进路。

使用中也可用于接发货物列车。

旅客站台,除基本站台外,还应设置中间站台。

由于上下旅客较多,横越设备考虑采用地道。

单线区段站站房及站台的布置形式如下图所示。

3)机车走行线

机车走行线根据每昼夜通过该线的机车次数而定。

在采用肩回运转交路的横列式区段站上,每昼夜通过车场的机车在36次及以上时可设一条机车走行线;当每昼夜通过车场的机车在36次以下时,因列车对数少,到发线较空闲,可不设机车走行线,利用到发线出、入段。

在单线横列式区段站布置图上只有上、下行共用的到发场,当机务段位于站对右时,机车走行线一般应设在到发线之间,如下图中的I所示;当机务段位于站对左时,机车走行线应设在到发场和调车场之间,如下图中的II所示。

这样可把机车出入段与列车到达的进路转化为与列车出发的进路交叉。

4)机待线

设有机走线的横列式区段站上,在无机务段一端的咽喉区,应设置机待线,机待线应优先采用尽头式(如下图所示),其有效长度为l机+15(m)。

5)机车出入段线

机车出入段线的数量取决于列车对数、列车到发的不均衡性及机车的运转方式,一般设出、入段线各一条。

当出入段机车每昼夜不足60次时,可缓设一条。

6)调车线

在区段站上的调车线数量,主要决定于衔接方向数、编组的到达站数及有调作业车的辆数,其数量和有效长按教科书的规定进行确定。

7)牵出线

其数量可参阅教科书有关规定来确定。

4、咽喉设计

区段站咽喉设计可按下列步骤进行:

1)根据选定的原则性配置图,确定每一咽喉区的作业,如客、货列车的接、发;机车出入段;到达解体及编组出发列车的转线;客货列车反方向接发及向机务段、车辆段、货场取送车等。

将各项作业分别列举出来,不仅可以确定各项作业的进路,而且还可以用来检查各项进路是否齐全。

2)根据确定的设备数量绘制详图,即画出客货列车到发线、机车走行线和咽喉区的平行进路、梯线、渡线及道岔。

为了保证必要的平行进路、调整线路的有效长使之与任务书中规定的有效长相接近,上下行到发场的线路可适当分组,同一到发场两端线路分组方式可不相同。

关于梯线的数目应与到发线分组相适应,到发线分几组即有几条平行梯线。

另外每条机车走行线应有一条梯线,调车场有一条梯线。

道岔及梯线的布置要根据咽喉区的作业来安排,先布置基本作业,然后考虑机动性。

满足各项作业要求后,再进一步调整道岔、渡线,用以调整线路有效长。

3)画详图时,先画正线及车场股道的平行线,然后由上往下,由里往外画梯线、渡线及道岔。

绘详图前可找一类型相同的配置图作为参考。

详图虽然不要求按比例尺进行绘制,但各部分的安排应该协调,同样的设备其尺寸大小应该相同,如

相同的梯线、道岔及车站咽喉部分的线路应该平行。

详图可用米格纸进行绘制。

建议线间距离取5毫米,道岔取15毫米,道岔中心距离取12毫米。

4)详图画完以后,应检查必要的平行作业是否得到保证,渡线、道岔的布置有无多余,经过修改可进行详图的计算。

5)车站咽喉长度、到发线有效长和车站全长的计算。

①确定线间距

线间距应按教科书中规定予以确定,车场间及牵出线与其相邻线间距为6.5m。

另外根据《站规》规定,站内正线应保证通行超限货物列车,单线铁路车站还应另有一条到发线能通行超限货物列车。

为了不加大线路间距,通行超限货物列车的线路不要相邻,应隔开布置。

②确定道岔辙叉号码及相邻道岔中心间的距离。

道岔辙叉号码应根据相关规定确定。

两道岔中心间的距离应根据道岔相互配列的关系及进路的性质确定。

③确定警冲标、出站信号机的位置

警冲标至道岔中心的距离用查表法确定,并规定1/9号道岔连接曲线半径R用300m,1/12号道岔连接曲线半径R用400m。

确定出站信号机的位置时应注意辙叉号码、线路间距、曲线半径、道岔的顺向或逆向、有无轨道绝缘及信号机的基本宽度等因素。

(本设计中信号机为:

基本宽度380mm,有轨道绝缘的色灯信号机,正线为高柱,到发线为矮柱)。

为了便于下一步进行计算,以上1~3项所确定的数据应清楚地标明在详图上。

④确定个别线路连接尺寸

如遇有变更股道间距应设置反向曲线,并将尺寸标明在详图上,以便绘制比例尺图。

⑤计算车站咽喉区的长度

咽喉长度的计算方法,就是把各有关线段的投影长度逐段加起来,方法虽然简单,但由于咽喉构造复杂,故计算时需特别细心的校核,计算精度要求到小数点后两位。

⑥计算到发线有效长

有效长的推算可按教科书中的方法进行。

⑦确定车站的设计站坪长度

=l左咽+l效+l右咽

≤L坪则设计是可用的。

如

>L坪则必须调整咽喉区的布置。

以上计算的咽喉长度、各线路的有效长,应在详图上注明。

其中,调车场的平面设计可采用以下布置形式。

5、绘制车站比例尺平面图(比例尺1:

2000)

车站比例尺平面图是设计内容和质量的综合体现,对车站比例尺平面图的要求是“精确、整洁”。

在设计图纸中除了配置图的选择、各项设备数量和布置等应该合理外,对于道岔配列、线间距离、警冲标、信号机的位置等各项尺寸也应该达到要求精度。

设计正线线条粗0.7mm,设计站线线条粗0.5mm。

图上应标明线间距离、线路编号、线路有效长、线路用途(用箭头表示)、警冲标、信号机、曲线及切点。

(曲线要标出四要素即

、R、T、L)。

车站比例尺图可利用AutoCAD软件绘制。

在详图计算的基础上进行比例尺平面图的绘制,其绘制的步骤如下:

1)首先在图纸上定出正线位置,然后绘出全部到发线平行线路。

注意间距,复核到发场总宽度与计算是否相符,复核线路是否平行。

2)对于整个车站,由车站最左端咽喉开始,按详图上的计算座标,由左到右顺序画出。

3)调车场须等到发场及咽喉部分画完后,才能画到图上去,故应予留位置。

调车场的设计按给定的布置绘在比例尺图上即可。

4)图例:

(1)进路符号

旅客列车到发线箭头长3mm,宽1mm

货物列车到发线

客货列车到发线

机车出段线

机车入段线

超限货物列车到发线

切点标注

(2)出站信号机

正线:

采用高柱信号机:

基本宽度380mm

到发线:

采用矮信信号机

6、车站通过能力计算

1)到发线通过能力计算,采用利用率计算法。

按下列步骤进行:

(1)确定到发线固定使用方案(见下表)

线路编号

固定用途

一昼夜接(发)列车数

注:

固定用途应详细注明接(发)何方向列车。

(2)计算各种列车占用到发线时间(见下表)

列车种类

每次作业占用时间内容

无调中转列车

部分改编中转列车

到达解体列车

自编出发列车

各项作业占用咽喉及到发线时间标准(min)

作业项目

技术作业时间t技

t接

t发

客

货

客

货

占用时间

30

45

25

30

7

8

5

6

t牵

t转

t待解

t待发

t机

t取送

货场

机务段

专用线

12

15

30

30

3

10

5

10

(3)计算到发线总占用时间

T=n中t中+n`中t`中+n解t解+n机t机+∑t固+∑t其他

式中:

∑t固---一昼夜固定作业占用时间(指旅客列车占用)

∑t其他----一昼夜其他作业占用时间

(4)计算到发线通过能力利用率

式中:

M---用于办理列车到发技术作业的线路数;

r空---到发线空费系数,其值可取0.15~0.20。

(5)计算到发线通过能力

Ni=ni/K

式中:

ni---列入计算中一昼夜到发线接发某方向某种列车的列数。

为方便起见可参考教科书中列表进行计算。

2)车站咽喉通过能力的计算,按下列步骤进行

(1)绘制咽喉区道岔分组图

道岔分组方法参阅教科书。

为清晰起见,绘制道岔分组图时,线路间距适当宽些(一般取5mm),相邻道岔中心间距也要适当远些。

(2)计算咽喉道岔组占用时间

参考教科书进行计算。

在填此表时应注意下列几点:

a)作业分为主要作业和固定作业

b)直接妨碍时间在表中用()表示;

c)将各道岔组的占用时间加总,即得一昼夜各岔道组被占用的总时间(T)。

(4)按方向别选定负荷量最大的咽喉道岔组

(5)计算咽喉道岔组通过能力利用率

r空---考虑咽喉道岔组的空费时间和间接妨碍时间扣除的系数,采用0.15~0.20。

(6)按方向别计算咽喉道岔组的通过能力

接车能力:

发车能力:

式中:

、

——i方向货物列车咽喉道岔组接(发)车通过能力:

、

——i方向一昼夜列入计算中接(发)列车数。

(7)计算咽喉通过能力

将各类咽喉道岔组通过能力计算结果参照教科书进行汇总。

3)确定车站最终通过能力

可参考教科书中列表进行计算。

7、编写课程设计说明书

说明书可参照下列章节进行编写。

第一章原始资料分析

简要说明设计任务书的内容及所设计车站的概况。

第二章车站基本布置图选择

主要说明布置图类型的选择及新线(第三方向)衔接方向的确定。

第三章各项设备的设计和计算

第四章车站通过能力计算

客运站流线仿真评估实验任务书

一、实验目的

(1)熟悉车站和枢纽的设计图纸,并能够对设计方案提出合理化建议;

(2)熟悉车站和枢纽的客流组织过程,并能够运用仿真系统进行实验;

(3)熟悉数据统计和分析方法,能够进行实验数据的正确处理和分析;

(4)熟悉实验报告的撰写,能够按照规定格式撰写出合格的实验报告。

二、实验方式

采取教师指导与学生自主实验相结合的方式。

三、实验任务

1、熟悉北京南站的站房结构及相关设施布局;

2、完成以下实验内容,掌握整个实验过程;

(1)调整车站内售票设施位置、数量或者使用售票设施旅客的比例,并进行客流仿真,通过仿真结果统计,分析站内售票设施的合理布局方案;

例:

为了检验自动售票设备的能力,设定所有人进站必须买票,采用自动售票机的客流比例分别占总客流的30%,50%,100%,观察不同条件下自动售票机前的客流排队长度指标,并分析自动售票机数量是否能够满足需求。

(2)调整列车接发站台、检票口和候车区分工,并进行客流仿真,通过仿真结果统计,分析站台和候车区的合理分工方案;

例:

设定不同的设施配置方案,观察不同条件下候车区内的客流聚集情况,分析如何采用更合适

(3)调整站内的客流规模,并进行客流仿真,通过仿真结果统计,测试站房各设施的适应性;

例:

为了对站台、候车区等设施的适应性进行评价,采取不同的列车对数,并进行仿真试验,观察两种条件下的客流聚集情况,分析各部位的适应性。

3、记录仿真结果;

4、分析数据、提交实验报告。

四、考核方式及要求

提交实验报告,作为平时成绩纳入到课程的最终考核成绩中。

五、时间安排

本实验宜安排在“客运站”内容介绍完毕后,实验上机时间应不少于6学时。

客运站流线仿真评估实验指导书

一、实验软件概述

本实验采用自主研发软件“综合交通枢纽客流仿真系统”,通过输入列车时刻表和站内流线等信息,可以仿真车站的设施利用情况和流线的分布情况,从而对车站及枢纽的设施进行合理评估。

二、实验环境

WindowsXp/2003

三、安装步骤

本系统为绿色软件,直接拷贝相关文件即可。

四、操作方法

4.1实验过程

1、打开仿真方案

点击菜单“文件-打开”选择仿真方案*.sim;

2、初始化仿真方案

点击菜单“计算-初始化”,系统显示彩色进度信息,请等待;

3、设置统计区域

点击菜单“统计-区域设置”,在地图上画框设置需要统计数据的区域,可以连续设置多个区域;

4、开始数据统计

点击菜单“统计-开始统计”

5、开始仿真

点击菜单“仿真-运行”,系统开始仿真,请等待结束;

6、结束数据统计

点击菜单“统计-结束统计”

7、查看统计数据文件

打开仿真方案所在文件夹,并且“售票厅排队统计.st,车站最高聚集人数.st,区域人数统计.st”,使用文本编辑器打开,或者导入excel表格进行对应的数据分析;

4.2数据统计与分析

本系统目前可以输出四类数据,分别是车站最高聚集人数、区域服务水平时间、区域人数、售票厅排队统计,数据输出文件是.ST的文本文件。

在仿真过程中利用相关的功能可以动态显示统计情况。

下面从仿真结果的输出、数据的处理和分析对输出结果进行具体介绍。

1、导出结果的步骤

仿真系统可以随着仿真时间的推动实时记录输出结果。

其具体步骤如下:

(1)设置区域

首先确定需要评价或者研究的区域,然后利用仿真系统菜单栏中的“统计”—“区域设置”对需要研究的区域进行设置(如图1所示)。

图1仿真系统的区域设置

(2)在系统运行的情况下点击“统计”—“开始统计”,则从点击时间开始,系统会把统计数据输出到.ST文本文件中,点击“结束统计”可以结束数据的输出过程,否则,系统会将数据一直输出,直到仿真结束。

2.数据的处理

由于得到的文件是.ST文本文件,首先需要把数据转化成.xls的格式,以方面对数据的分析与处理。

处理的方式和步骤如下:

(1)打开一个空白的Excel文件,利用Excel导入数据的功能进行处理。

本文以Excel2007为例说明。

选择工具栏中“数据”,然后点击“来自文本”。

(2)按照Excel的提示进行操作,利用空格作为文件的分隔符导出数据,并将文件另存为Excel文件。

3.数据的分析

(1)车站最高聚集人数

车站最高聚集人数的含义是指车站在当前时间下所有在站旅客的总数。

车站最高聚集人数文件共包含两项数据,一项是时间,另一项是对应时间下车站的总人数。

通过这两项数据可以反映在站人数随时间的变化情况,从而知道车站人数的最高峰及其时间点。

图2是某车站聚集人数随时间变化图。

图2某车站聚集人数随时间变化图

(2)区域服务水平时间

区域服务水平(LevelofService)是针对不同行人设施上行人的疏散效率和步行舒适度的综合评价,通常使用单个行人能够使用的空间面积来表示,分A,B,C,D,E,F六个级别,随着密度的增大,服务水平逐渐下降,如表1所示。

表1枢纽服务水平分级

服务水平

空间

含义

级别

A

>3.24

服务水平很好

B

3.24–2.32

服务水平良好

C

2.32–1.39

一般

D

1.39–0.93

较差

E

0.93-0.46

存在一定危险

F

<0.46

不能接受

区域服务水平时间是系统按照枢纽服务水平等级分类,记录仿真过程中各服务水平占用的累计时间。

其输出形式如表2所示,在开始统计后,每分钟系统自动统计一次。

表2区域服务水平输出文件

区域编号

时间

LOS-A

LOS-B

LOS-C

LOS-D

LOS-E

LOS-F

1

23:

59