基于公民预期分析政府宏观调控政策效果最终版.docx

《基于公民预期分析政府宏观调控政策效果最终版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于公民预期分析政府宏观调控政策效果最终版.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

基于公民预期分析政府宏观调控政策效果最终版

基于公民预期分析政府宏观调控政策效果

罗绍文侯凯峰

关键词:

房价、宏观调控、理性预期、适应性预期

一、引言

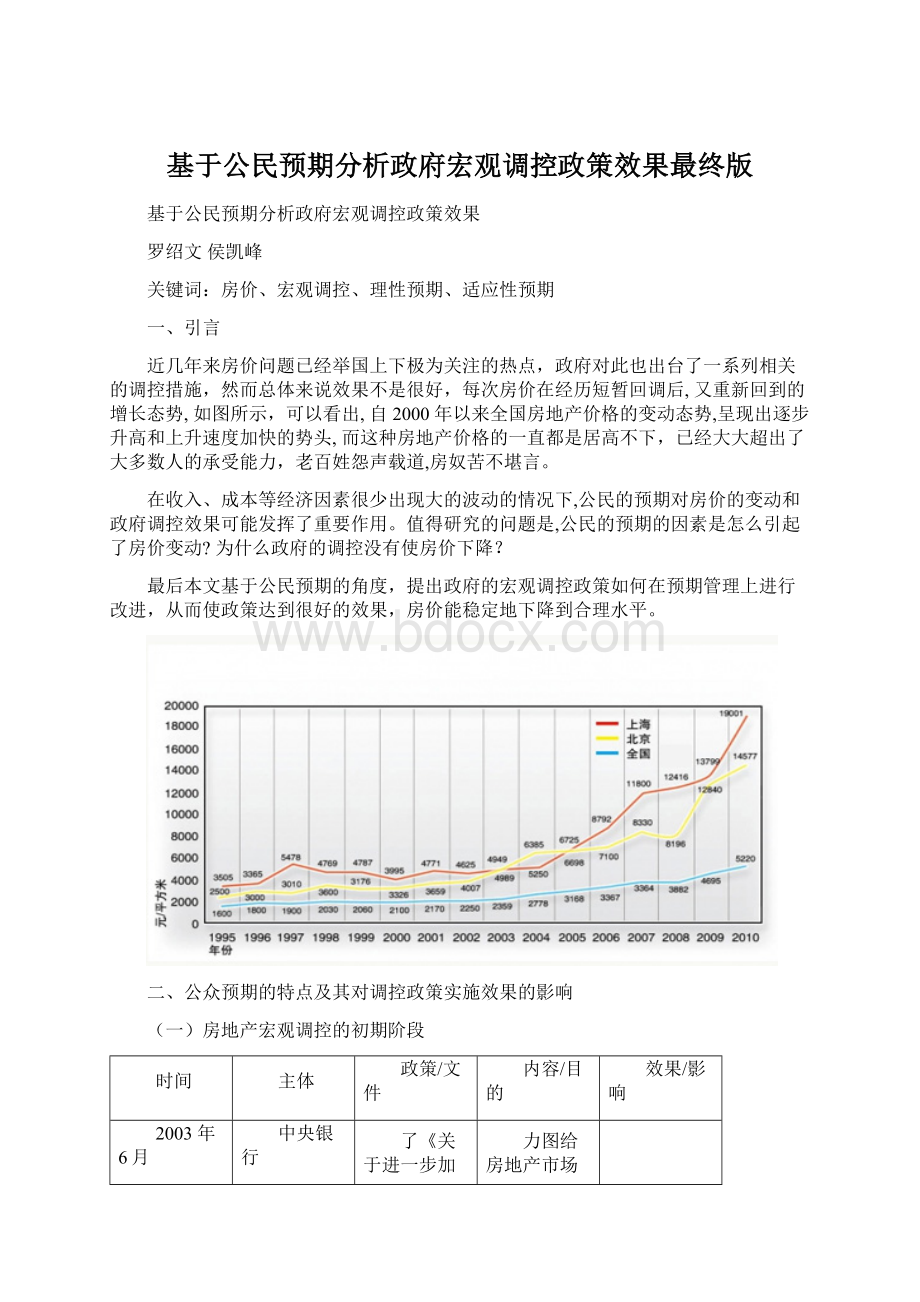

近几年来房价问题已经举国上下极为关注的热点,政府对此也出台了一系列相关的调控措施,然而总体来说效果不是很好,每次房价在经历短暂回调后,又重新回到的增长态势,如图所示,可以看出,自2000年以来全国房地产价格的变动态势,呈现出逐步升高和上升速度加快的势头,而这种房地产价格的一直都是居高不下,已经大大超出了大多数人的承受能力,老百姓怨声载道,房奴苦不堪言。

在收入、成本等经济因素很少出现大的波动的情况下,公民的预期对房价的变动和政府调控效果可能发挥了重要作用。

值得研究的问题是,公民的预期的因素是怎么引起了房价变动?

为什么政府的调控没有使房价下降?

最后本文基于公民预期的角度,提出政府的宏观调控政策如何在预期管理上进行改进,从而使政策达到很好的效果,房价能稳定地下降到合理水平。

二、公众预期的特点及其对调控政策实施效果的影响

(一)房地产宏观调控的初期阶段

时间

主体

政策/文件

内容/目的

效果/影响

2003年6月

中央银行

了《关于进一步加强房地产借贷业务管理的通知》

力图给房地产市场传导一个明确的调控预期,促使较热的房地产市场降温

2003年8月份

国务院

《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》

1、重申房地产是国民经济的支柱产业,需要大力发展房地产行业,即希望以房地产业的发展带动GDP的持续增长,以防止SARS对经济的影响

2、采取有效措施加快普通商品住房发展,提高其在市场供应中的比例

不仅将大多数家庭的住房推向了市场,实现了

我国住房市场化的根本转变,同时逆转了旨在调

控房地产过热的央行政策趋向

2004年3月31日

国土资源部

了《关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知》

要求各地必须在当年8月31日前,将协议出让经营性土地使用权的历史遗留问题处理完毕

该政策实际上是收紧了土地“闸门”,土地由政府垄断供应,催生了“地荒论”

(二)房地产宏观调控趋于严格阶段

时间

主体

政策/文件

内容/目的

效果/影响

2005年3月

中央政府

“旧国八条”

要求各地政府切实负起稳定房价的责任

效果不明显

2005年5月

中央政府

“新国八条”

提出要加大土地供应调控力度,对普通住房给予优惠政策支持。

政策出台初始,购房者的观望气氛深厚,成交量下滑,2005年下半年的房价涨幅有所趋缓,但总体价格并未下调当购房者在长达六个月左右的时间并未见到房价回调时,预期开始发生转变,不再继续观望。

从当年10月起,成交量开始回升,带动价格涨幅增加,刺激了更多的潜在购买者纷纷出手。

至2006年1月份,正式进入快速上涨通道

2006年6月份-2007年11月

中央政府

出台了十多个文件

对房地产市场从土地供应、金融财政等多方面进行宏观调控;同时,一年之内央行10次上调存款准备金率,6次加息

这次宏观调控虽然力度很大一年之内央行10次上调存款准备金率,6次加息,但因为上涨已经形成一定势头,没能抑制房价,反而使得房价迭创新高

2007年9月27日

中国人民银行

《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》

规定了二套房贷首付比例提高至40%以上,同时将房贷利率提高至基准利率的1.1倍。

信贷政策的出台使投资的成本上升从而使投机者投资房市增大了风险,降低了购买预期,总体需求得到抑制,从当年11月起,房价自1998年以来首次出现下跌。

(三)受金融危机冲击阶段

2007年11月至2009年1月,政府密集地出台十分严厉的宏观调控,改变了公众对未来房价上涨的预期,加上2008年美国华尔街发生金融次贷危机,全球的经济又一定的冲击,经济不景气导致公众对楼房价格出现悲观情绪。

公众的投机需求收到了极大的抑制,房价出现下行趋势

(四)房地产调控重新宽松阶段

2009年1月至2010年4月,中央政府的救市政策,促使公众的房价看涨预期重新形成,房价飞速上涨。

当时的主要调控措施有:

从2008年9月16日起,不到100天的时间里,央行四次下调存贷款基本利率;下发《关于调整房地产交易环节税收政策的通知》;央行住房贷款刺激政策实施,贷款享受七折优惠、首付款比例下调至20%等;投资4万亿来拉动国内需求。

毫无疑问的是,4万亿投资,一方面有相当比例的资金直接或间接进入到了房

地产,另一方面大大增加了国内通货膨胀的预期,为了应对通货膨胀,实现人民币资金保值,不少的投资者进入到购房者行列。

(五)房地产调控严厉阶段

时间

主体

政策/文件

内容/目的

效果/影响

于2011年1月27日

国务院

《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》

进一步落实地方政府责任,公布房价调控目标;加大保障性安居工程建设力度;调整完善相关税收政策,加强税收征管;强化差别化住房信贷政策;严格住房用地供应管理;合理引导住房需求,扩大限购范围;落实住房保障和稳定房价工作的约谈问责机制等

随着全方位的调控和坚决不放松,投资投机需求挤出市场,刚需购房者开始观望,开发商资金链越来越紧。

从2011年5月起,部分品牌开发商率先降价,房价开始走入下行通道。

中国人民银行

开始密集上调存款准备金率和存贷款利率

以此来控制资金的流动性

(此图标来自网络)

(此图标来自网络)

多年政策规律总结:

我国多年来对房地产市场的调控具有一定的滞后性,往往在房价上涨已经发展到一定程度,因此价格难以靠调控政策如:

“旧国八条”等立刻将房价压下来,因为滞后性甚至会引起反方向的效果;另外在房价上涨或下跌时往往涉及多方利益冲突导致政策往往难以持续贯彻下去,最终难以取得理想的效果。

再加上公众的经济行为可能和政府作出的政策的方向有所偏差,导致政策效果不明显。

所以,接下来我们会进一步的深入分析房地产政策为什么不能够产生预期的效果。

三、以公众预期的角度分析中国房地产市场调控效果不佳的原因

中国房地产市场调控效果不佳的原因非常复杂,除了调控措施存在偏差以及地方政府对调控政策执行力度不足等原因外,下面从公众对市场预期的角度来探讨其对我国房地产宏观调控政策的影响。

形成楼价上涨的预期总体上有两方面:

一是房价只涨不跌,二是政策调控不会到位。

(一)房价只涨不跌预期形成的原因:

1、基本面的长期利好

中国在近十多年经历了发展迅速的时期,但也遇到过2008的全球金融危机,在这期间中国经济保持着稳定的增长和居民收入水平在高速的发展(由下图的GDP总量,人均GDP可见),物价水平和人们的购买能力在不断上升,是推动房价上涨的主要原因。

因此,经济的基本面不出现问题,房地产业也不会大起大落。

(此图标来自网络)

(此图片摘自)

2、人们需求量很大

住房是一个特殊的商品,它既可以作为消费品为消费者所使用,也可以作为投资品坐等升值而从中套利并且也可以预防经济变化而产生的风险。

所以这里所说的需求包括消费需求和投资需求

(1)对于消费需求

随着国民经济的发展,我国城镇化进程不断地加速,而众所周知,城镇化加快的表现为人口大量向城市聚集,然而导致人们在城市中的住房需求很大,人们对房的需求毫无疑问是一种刚性需求。

另一方面,人们都相信我国的土地和楼房的供给是有限的,而且人口基数大是中国的基本国情,再加上受到中国传统观念的影响,认为有房子是一个家庭存在的保障,两个人结婚就得买房。

所以价格必然呈现出一种自然上升的趋势。

总之,在这种强烈的供给小于需求的预期下,人们必然会产生住宅价格上升的预期。

在土地不断的开发而减少使地价不断上升最终促使房价继续上涨的预期下,消费者存在晚买不如早买心理,进一步的增加了需求从而更加拉动了房价上涨。

(2)对于投资需求。

在GDP增长如此强劲的今天,加上银行的利息非常低,人们意识到自己的储蓄收益跑不赢通胀,继续把钱放在银行不仅不能保值,而且还要赔钱。

而且近几年股票市场不景气,加上2008年的金融风暴的打击,人们的出现规避风险和保值增值情绪,越来越多资金从实业转移到楼市,典型的例子是“温州炒楼团”另外,商品房是一种特殊的商品,它既有消费属性,同时也有投资属性,对于投资者来说,大都存在买涨不买跌心理,房价越高,人们越会认为房价还会有很大的机会继续上涨,这种投资心理使更多投机者进入房地产市场

(二)政策调控不会到位预期的原因

1、政策执行主体利益的不一致性

国家宏观调控政策的重要执行主体是地方政府和银行,然而,在房地产调控上,地方和中央利益不一致。

从中央政府和地方政府上看,中央政府决策的出发点是促进经济的发展与社会和谐稳定,而地方政府除此之外还有强烈追求政绩促进地方经济发展,而一个地方的政绩评估标准基本上是GDP,而房地产正是带动一个地方GDP的主力,除此之外,地方的财政收入主要来源房地产,资料显示,超过一半的地方财政收入来源于土地出让金,而且而且各自直接和间接的税就占了房价成本的12%-15%

从中央银行与商业银行上看,从商业银行的态度是出于利润最大化的考虑,他们要尽量将存款贷出去,中央银行在宏观调控政策中限制贷款规模会直接影响商业银行的利润,从而使银行往往对执行中央政策积极性也不高。

2、政策执行主体执行力度的不确定性

对于执行主体的利益出现分歧时,打压房地产行业的动力就大大受到限制。

所以在现实中,政府调控一般是说:

“要坚决遏制部分城市房价过快上涨势头。

。

。

”从来没有人说:

“我们要坚决把房价降下来!

”

就对楼市杀伤力最大的二套房贷政策来说,银监会三令五申强调严格执行二套房贷标准以后,很多银行实际操作中依然政策松紧不一,常常打“擦边球”。

市场参与者至少是与政策决策者一样聪明的,当越来越多的人意识到持续了10年之久的房地产调控的主要目标是稳定房价,但其政策并未对逐渐泛起泡沫的房地产市场发挥多大的降温作用,因此政府的信誉被大打折扣。

当政府信誉下降时,老百姓很难继续保持相信政策的态度,他们开始会走向背离调控政策的方向,因此政策的出台也就向人们传递了一个新的信号,即房地产市场有持续伸展的空间,可以预期房价将是不断上涨的。

四、理论模型

理性预期假说最早是Muth在1961年于《理性预期与价格运动理论》一文中提出来的。

Muth提出理性预期假说主要是针对蛛网理论的。

蛛网理论假定本期农产品的价格决定下一期的产量,下一期的产量又决定下一期的农产品价格。

由于理性决策都是面向未来的,所以蛛网理论的实际上假设的是对下一期农产品价格的预期等于本期价格。

然而Muth指出蛛网理论完全是以非理性预期假定为前提的,如果预期是理性的,那么农产品市场必将更快地趋向它的均衡点。

(图片来源:

XX图片)

本文建立了一个同时考虑公民预期和投机的住房市场均衡模型,来说明房价波动,由于在现实中人们难以准确把握到完整的信息,所以在讨论公民的预期的时候,单独以理性预期分析是不全面的,还要以适应性预期加以分析

(一)需求函数

众所周知,住房既是消费品又是投资品。

因此,住房需求既包括消费性需求又包括投资性需求。

其中,消费性需求是本期价格的减函数,投资性需求¹是未来价格的增函数。

根据上述假设,住房需求函数可表示为:

式中,Dt表示t期住房需求量;pt表示t期房价;pet+1表示投资者在t期对t+1期房价的预期;Yt表示t期居民收入;Nt表示t期总人口。

显然,A1、A2、A3和A4分别表示需求价格弹性、投机对需求影响、需求收入弹性、人口对需求的影响。

(二)供给函数

同样,考虑投机因素,住房供给函数不仅是本期房价的函数,也是未来房价的函数。

换言之,开发商根据本期房价以及未来房价决定开发量。

只有当房价高于开发成本时,开发才会发生。

根据假设(9),住房开发具有滞后性,住房实际供给发生在下一期。

因本期供给由上一期供给和本期新

增供给构成,住房供给函数可表示为:

(式中,St-1表示t-1期住房存量;$lnSt表示t期新增住房供给;pt-1表示t-1期房价;pet表示开发商在t-1期对t期房价的预期;Ct-1表示t-1期住房开发成本。

)

式(3)表明,新增供给是上期房价和本期房价预期的增函数,是上期开发成本的减函数。

同样,B1和B2分别表示供给价格弹性、投机对供给的影响。

需要指出的是,本文将投机与预期关系界定为,投机是在预期下产生的。

换言之,只有当投机者预期下期房价上涨时,才会进行投机。

(三)市场均衡

当住房市场均衡时,lnDt=lnSt。

由式

(1)和式

(2)可得:

以下分别用理性预期和适应性预期的假设两个部分来进行均衡分析:

首先第一部分假设条件为理性预期,既是在本期预期下一期的价格等于下一期的实际价格,由Gali&Gertler(1999)对理性预期的定义可得:

由式(4)可得

式(5)为理性预期下的均衡,在理性预期下,本期的房价变动不仅与下一期的房价变动有关(

)也与上一期的房价变动有关(

)

结论:

已知

数学含义:

1、由

对

求偏导得

即函数

对

为增函数

2、由

对

求偏导得

,即函数

对

为减函数

理性预期条件下市场均衡经济学含义:

1、下期房价增加越大,本期房价增加越大。

也就是说,当投机者预测下期房价增加时,将增加本期需求,本期房价增加越大。

2、上期房价增加越大,,本期房价增加越小。

接着第二部分是假设条件为适应性预期,是指人们在做出的预期是基于适应性预期是投机者依据过去房价信息对未来房价做出预测,并对过去的预期与过去的实际价格实际间的差距来矫正对下一期的预期。

即本期房价只与上期房价变动相关,与下期房价变动无关。

则:

其中,

和

表示适应性预期系数,且大于1

数学含义:

已知

以下有两种情况:

若市场上消费性需求占主导,

,由

对

求偏导得

,即函数

对

为减函数

反之,若市场上投资性需求占主导,

,由

对

求偏导得

,即函数

对

为增函数

适应性预期条件下的市场均衡经济学含义:

在适应性预期下,本期房价只与上期房价变动相关,与下期房价变动无关,房价的变动与需求类型有关,当消费性需求占主导时,上期房价增加越大,本期房价越高,但增幅减小;当投机性需求占主导时,上期房价增加越大,本期房价越高,且增幅增加。

五、基于公众预期视角对宏观调控政策改进措施

根据以上的理论模型,理性预期模型表明,理性预期房价越高,投机越盛,本期房价波动越大。

适应性预期模型表明,当投机性需求占主导时,上期房价增加越大,本期房价增加越大;当消费性需求占主导时,上期房价增加越大,本期房价增加越小。

所以政府在制定房价调控时的思路应该是管理公众的预期,挤出对住房的投资性需求。

(一)调整住房供求关系,稳定消费预期

1、在供给方面,做到结构合理,加大保障房建设力度,增加中小套型商品房供应,确保有刚性需求的人能买得起房子,减少市场上的刚性需求,从而降低投机者投机的机会。

(此图标来自网络)

2、在需求方面,调节市场需求,严格实施限购措施,严防投机性购房行为。

借鉴西方国家对房地产市场的管理经验,国家应该尽快开始征收房地产保有税,对拥有多套房屋和拥有超大户型特别是所谓豪宅的苛以重税;加大在房地产转让过程中产生中间的税收,从而加有钱的阶层的住房成本和投机者的炒房成本。

(二)加强媒体与舆论积极的导向作用,促进公众形成理性预期

在目前房市下,市场参与者购房者、开发商、地方政府各方在各种不确定中反复纠结不安。

媒体机构要做好本分,切忌用炒作、夸大的信息来对公众预期不好的影响,应该给公民发出明确的“鼓励居住、限制投资”的政策信号;另一方面要加强舆论的引导和管理,真实反映政府部门声音和市场发展状况,利于消费者建立起理性预期。

同时,应保持政策的连续性、稳定性和长期性,使利益相关性的预期一致。

(三)密切关注当前政府执行力度和效果,提高政府的信用,从而使公众跟着政策走

如果政府落实调控政策不力,宏观调控调了又调,会造成公众认为调控只是空喊口号的层面上,其信誉已经大打折扣,最终会影响到政策的经济上的效果。

在中央政府和地方政府、商业银行之间的利益冲突而形成的政策的差异使公众对政府的政策表示怀疑甚至做出背于政策方向的经济行为,最终使得政策没有得到相对理想的效果。

因此政府应该加快土地出让金改革和房产税的改革,统筹管理好这个多方的关系,找到多方利益的平衡点,让各方都有动力去支持政策的实行,在作出决策后应当坚决贯彻执行不要摇摆不定,让公众有一个明确的方向去跟寻,作出符合政策方向的预期与决策

六、参考文献

(一)、任荣荣、郑思齐、龙奋杰:

《预期对房价的作用机制:

对35个大中城市的实证研究》经济问题探索2008年第1期

(二)、余华义:

经济基本面还是房地产政策在影响中国的房价,财贸经济2010年第3期

(三)、王华春,赵蕊,陶斐斐,段艳红:

《理性预期、地产波动与宏观调控政策取向》文献标识码:

A文章编号:

1008-7729(2009)05-0062-07)

(四)、张亚丽梁云芳高铁梅:

《预期收入、收益率和房价波动基于35个城市动态面板模型的研究》中图分类号:

F293130文献标识码:

A文章编号:

1002)8102(2011)01-0122-08

(五)、薛志勇:

《公众预期对我国房地产宏观调控政策影响分析》中图分类号:

F123.16文献标识码:

A文章编号:

1008-7621(2012)03-0089-04

(六)、况伟大:

《预期、投机与中国城市房价波动》经济研究2010年第9期

(七)周京奎:

《房地产价格波动与投机行为—对中国城市的实证研究》当代经济科学2005年7月第27卷第4期