实用参考专题教案高中古诗.docx

《实用参考专题教案高中古诗.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实用参考专题教案高中古诗.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

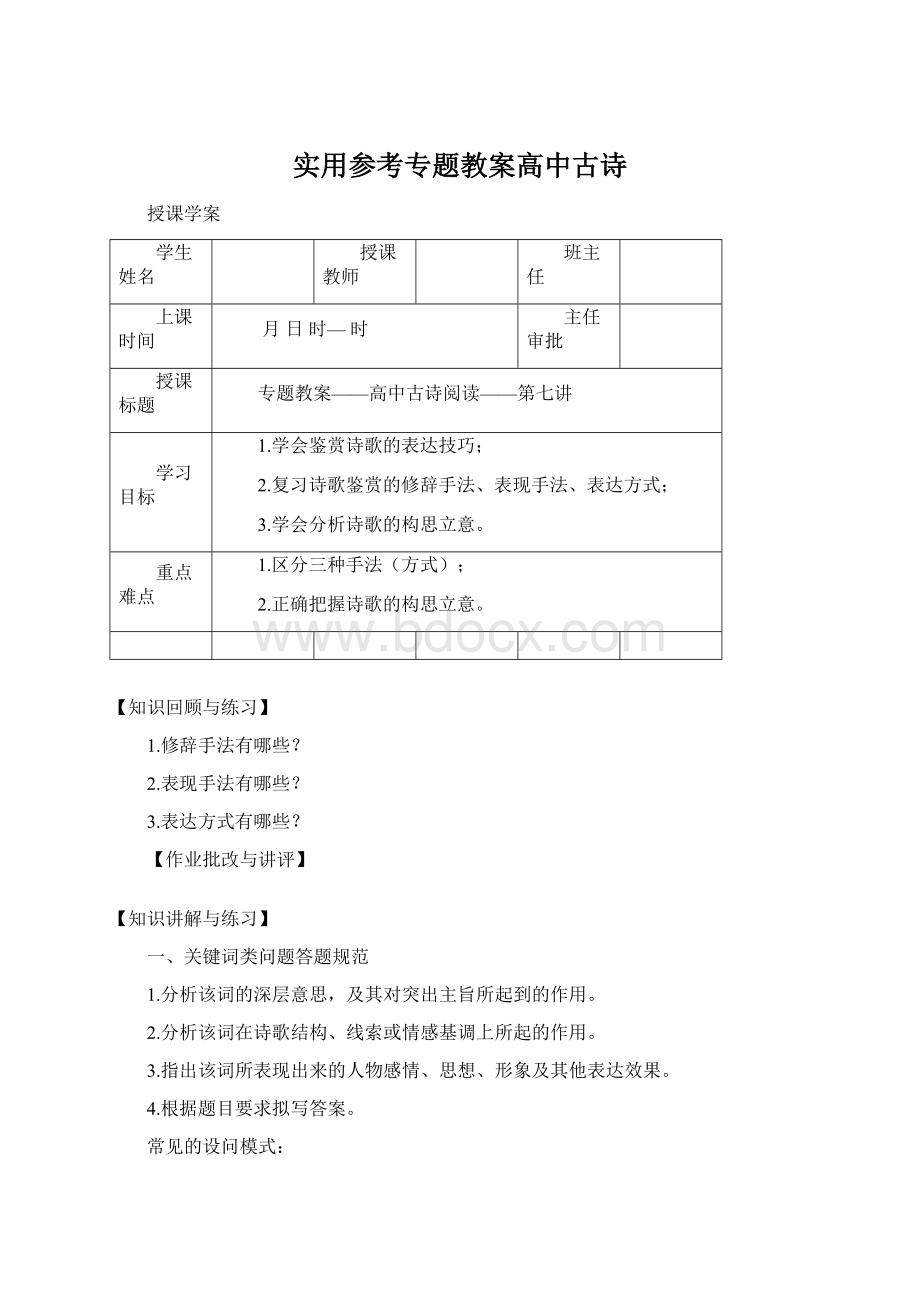

实用参考专题教案高中古诗

授课学案

学生姓名

授课教师

班主任

上课时间

月日时—时

主任审批

授课标题

专题教案——高中古诗阅读——第七讲

学习目标

1.学会鉴赏诗歌的表达技巧;

2.复习诗歌鉴赏的修辞手法、表现手法、表达方式;

3.学会分析诗歌的构思立意。

重点难点

1.区分三种手法(方式);

2.正确把握诗歌的构思立意。

【知识回顾与练习】

1.修辞手法有哪些?

2.表现手法有哪些?

3.表达方式有哪些?

【作业批改与讲评】

【知识讲解与练习】

一、关键词类问题答题规范

1.分析该词的深层意思,及其对突出主旨所起到的作用。

2.分析该词在诗歌结构、线索或情感基调上所起的作用。

3.指出该词所表现出来的人物感情、思想、形象及其他表达效果。

4.根据题目要求拟写答案。

常见的设问模式:

这个词语的深层含义是什么,表现了怎样的诗歌主题。

该主题是怎样由这个词语引发的,所以说这个词语是全诗的关键。

二、诗句鉴赏

“炼句”即锤炼句子,古有“二句三年得,一吟双泪流”之说,即讲这种炼句的艰辛。

“炼句”就是诗人精心提炼出的名句、警句,它是诗中最富有艺术魅力、非常精确地表现主旨或情感、具有高度典型性、能引起后人共鸣的句子。

我们在赏析句子时,一定要联系上下句并结合全诗进行赏析,要善于从这些物象中概括出基本内容,从而更好地把握作者的情感。

三、炼句类问题答题规范

1.找出诗句的典型意象及特点,阐明语表义,发掘深层义;如果句子较复杂,可以把这句分成几个小部分逐一解说。

2.分析诗句在写景或抒情或写人方面的表达作用。

3.有时还可简要说明艺术效果。

常见的设问模式:

这句诗大致是说什么意思,运用了何种手法,有什么表达效果。

课堂练习:

1.(20GG·浙江卷)阅读下面两首诗,然后回答问题。

未展芭蕉

(唐)钱 珝

冷烛无烟绿蜡干,芳心犹卷怯春寒。

一缄书札藏何事,会被东风暗拆看。

同儿辈赋未开海棠(其一)

(金)元好问

枝间新绿一重重,小蕾深藏数点红。

爱惜芳心莫轻吐,且教桃李闹春风。

(1)这两首诗描写的都是____________状态的植物,均以_____________一词表达诗人的爱怜之情。

★

(2)简要分析这两首诗的表现手法。

解析:

(1)两诗题目中有“未展”、“未开”,可知其为二诗相同之处;对这种状态的植物,两诗中都用了“芳心”一词。

(2)这两首诗都是咏物诗,第一首多处设喻,委婉寄情,首句从未展芭蕉的形状、色泽设喻,启人以美丽的联想。

第二句又以“芳心”巧妙暗喻,并予以芭蕉人格化,达到人与物浑然一体的神似境界。

三、四两句紧承第二句的意绪,把未展芭蕉比作未拆封的书札,引人遐想,展示了美好的意境;第二首诗运用了拟人、比喻、对比的手法写海棠的清新、志趣,赞其矜持、高洁品格,不趋时,不与群芳争艳,暗示为人要稳重,要自爱。

“芳心”是一个双关词语,一层意思是海棠花的花心,另一层是儿女的爱慕之心。

答案:

(1)还未展开 芳心

(2)第一首巧妙运用比喻,如将未展芭蕉比作未燃的蜡烛、未拆封的书札,又把它比拟成芳心未展的少女,用“东风暗拆”想象芭蕉终于展开,不仅传神,而且传达出美好的情思。

第二首运用衬托、比拟、对比等手法,不仅表现了海棠的天然之美,更赋予海棠一种沉稳独立、自主自爱的品格。

2.(20GG·上海卷)阅读下面的作品,然后回答问题。

春江晚景

张九龄

江林皆秀发,云日复相鲜。

征路那①逢此,春心益渺然②。

兴来只自得,佳处莫能传。

薄暮津亭下,余花满客船。

注:

①那:

同“哪”。

②渺然:

广阔辽远的样子。

(1)与诗歌题目中“江”字直接照应的词语有“江林”、“______”和“客船”。

★

(2)从情景关系的角度,赏析本诗前两联是如何表达作者情感的。

答案:

(1)津亭

(2)本诗首联描绘了树木繁茂、落霞与夕阳交相辉映的春江晚景,色彩艳丽,含蓄地传达出作者喜悦的心情。

颔联则直接抒发作者在征路上见到美景时喜出望外的心情。

两联景中有情,情中有景,情景交融。

【课堂总结及评价】

【作业布置及反馈】成绩:

_________

一、(20GG·山东卷)阅读下面这首清诗,回答问题。

(8分)

山寺夜起

江湜

月升岩石巅,下照一溪烟。

烟色如云白,流来野寺前。

开门惜夜景,矫首看霜天。

谁见无家客,山中独不眠。

1.三四两句中的“烟”有哪些特点?

诗人是如何描写的?

(4分)

【答案】文中的“烟”具有洁白、轻盈、飘渺、流动的特点,作者用比喻的修辞手法将烟的颜色比喻成云,是因为水气自身的颜色,还因为水气是在月光普照衬托之下,更显出洁白。

这不仅体现了烟的洁白的色彩美,同时也突出了烟如云一般缥缈轻盈的动态美,同时用“流”字,生动形象地写出了烟的被风吹动时千变万化、飘依无定的姿态。

【解析】本题考查鉴赏诗歌作品形象的能力。

这里考查的是物象——烟。

烟,即雾气、云气,诗中有三个句子来表现。

第二句重在做铺垫做映衬,第三句运用比喻,抓住云气的颜色来写,第四句写云气的动态。

回答时,除了要解释句意之外,还要回答运用了哪种修辞,刻画了“烟”怎样的特点,并与主旨——漂泊在外、思念家乡保持内在的一致。

2.结合全诗分析诗人“不眠”的原因。

(4分)

【答案】霜天月升,溪流潺潺,溪烟袅袅如云般洁白,自由流淌到野外的山寺前,诗人被这月夜景色打动,勾起无边的思乡之愁,于是起身寺外,举头望天,心中泛滥起自己背井离乡、羁旅漂泊的遭遇,思乡怀亲之愁不免更加深挚,所以“不眠”。

【解析】本题考查评价诗歌的思想内容和作者的观点态度的能力。

作者“不眠”的原因明显集中在文中最后两句,但题干要求“结合全诗”,故答题时要对文章的整体加以分析说明。

回答要点:

翻译最后两句,概括出失眠原因,写出诗歌的情感。

二、(20GG·湖南卷)10.阅读下面的宋词,完成题目。

(8分)

钓船归

贺铸

绿净春深好染衣。

际柴扉。

溶溶漾漾白鸥飞。

两忘机。

南去北来徒自老,故人稀。

夕阳长送钓船归。

鳜鱼肥。

1.“鳜鱼肥”三字让人联想起张志和《渔歌子》“西塞山前白鹭飞,”句。

(1分)

【答案】桃花流水鳜鱼肥(1分)

2.简析首句中“净”字的妙处。

(3分)

【答案】联系“春深”“染衣”,“净”字巧妙展现了暮春时节芳菲凋尽,“绿”成了自然的主色调的情景,委婉道出词人内心的纯净。

【解析】今年考查的仍是炼字:

形容词活用,与“春风又绿江南岸”的“绿”字有异曲同工之妙。

分析妙处时结构、内容、主旨三个方面都要答到位。

【考点定位】本题考查对古诗词语言的鉴赏和评价能力。

能力层级为D。

3.探究本词的思想感情。

(4分)

【答案】词人通过“钓船”“柴扉”“白鸥”“鳜鱼”等意象的描写,展现出田园生活自然之美,寓示了他自甘淡泊,隐居为乐,不再以世事萦怀的内心世界。

(4分)

三、(20GG·天津卷)14.阅读下面这首词,按要求作答。

(8分)

鹧鸪天 送廓之秋试① [宋]辛弃疾

白苎②新袍入嫩凉。

春蚕食叶响回廊,禹门③已准桃花浪,月殿先收桂子香。

鹏北海,凤朝阳。

又携书剑路茫茫。

明年此日青云去,却笑人间举子忙。

【注】①秋试:

科举时代秋秀举行的考试。

②白苎(zhù):

用白色苎麻织成的布

③禹门:

即龙六,古时以“鱼跃龙门”喻指考试得中。

1.“白苎②新袍入嫩凉”句中的“嫩”字带给你怎样的感觉?

(2分)

【答案】轻微、新鲜、清爽等。

【解析】前两句诗的意思是:

穿着白色苎麻做的新衣服在微凉的天气里端坐在考场中,他们奋笔疾书,发出了春蚕嚼桑叶的沙沙声。

由此可以体会“嫩”的感觉。

【考点定位】鉴赏文学作品语言

2.“鹏北海,凤朝阳。

又携书剑路茫茫”怎样体现了辛词的豪放特点?

(3分)

【答案】大鹏、丹凤,意象豪迈;北海、太阳、路茫茫,意境开阔;携书佩剑,显示出既儒雅又刚健的气概。

【解析】“鹏”“凤”意象不同于一般的鸟雀,给人豪迈之感;“北海”“朝阳”这两个景物意象,显得很开阔;携书佩剑,自然显示出既儒雅又刚健的气概。

这些意象和装扮的描写体现了辛词豪放的特点

【考点定位】本题考查学生鉴赏文学作品语言的能力。

3.请举一例分析本词虚实相生的艺术手法。

(3分)

【答案】“白苎新袍入嫩凉”“春蚕食叶响回廊”是实写,点明时令和环境;“明年此日青云去,却笑人间举子忙”是虚写,想象金榜题名后轻松愉悦的心情。

虚实相生,表达对应考者的良好祝愿。

【解析】虚实结合是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

与拟人不同。

虚与实是相对的,如书上所言,有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,隐者为虚;有行为实,徒言为虚;当前为实,未来是虚;已知为实,未知为虚等等。

可以据此来分析诗中哪些是实写哪些是虚写。

【考点定位】本题考查学生鉴赏文学作品的表达技巧的能力。

四、(20GG·四川卷)13.阅读下面的宋诗,回答问题。

(8分)

九日和韩魏公①

苏洵

晚岁登门最不才,萧萧华发映金罍②。

不堪丞相延东阁,闲伴诸儒老曲台③。

佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,自把新诗百遍开。

【注】①九日:

农历九月九日,即重阳节;韩魏公,即韩琦,时为丞相。

②金罍:

泛指酒盏。

③曲台,指太常寺,掌礼乐郊庙社稷之事。

(1)本诗主要表达了作者怎样的感情?

结合全诗简要分析。

(4分)[来源:

ZGGk.Com]

【答案】主要表达了作者壮志未酬的忧愁和苦闷。

作者已头发花白却不得重用,佳节时愁苦叹息,只能在酒醉中偶露雄心,因愁思而寒夜无眠,凡此种种,都表现了作者壮志未酬的忧愁和愤懑。

(4分)

【解析】本题考查“评价文章的思想内容和作者的观点态度”的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。

首联的“晚岁”指晚年,老年;“不才”是自谦的说法,“华发”“萧萧”与“金罍”相映照,不平之气暗含其中。

颔联用“延东阁”的典故,写自己官卑职微,难以有所作为。

于是只好借酒浇愁,但却深感“寒无意”,道尽了壮志未酬的幽愤之情。

(2)“佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来”在对比手法的运用上有何妙处?

请简要赏析。

(4分)

【答案】妙在用三层对比强化了诗人忧愁之深和潜藏于胸的壮志未绝。

佳节时不喜反忧,壮心在现实中的落空与在醉酒豪言中的显现,“久”与“偶”在时间上一长一短:

三层对比,层层递进,准确地表达了作者的内心世界。

(4分)

【解析】本题考查“鉴赏诗歌的表达技巧”的能力,能力层级为D(鉴赏评价)。

题目已经明确的“表达技巧”为“对比”,降低了试题难度。

只需要指出有哪些对比,再分析其表达效果(情感、主题)即可。

颈联有三组对比:

“佳”与“愁”,“久”与“偶”,“壮心”与“醉中”。

其中,第三组对比稍难。

回答时可采用总分总的结构,先总说对比的作用,再举例分析,最后总括。