七上第三单元群文链接.docx

《七上第三单元群文链接.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七上第三单元群文链接.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

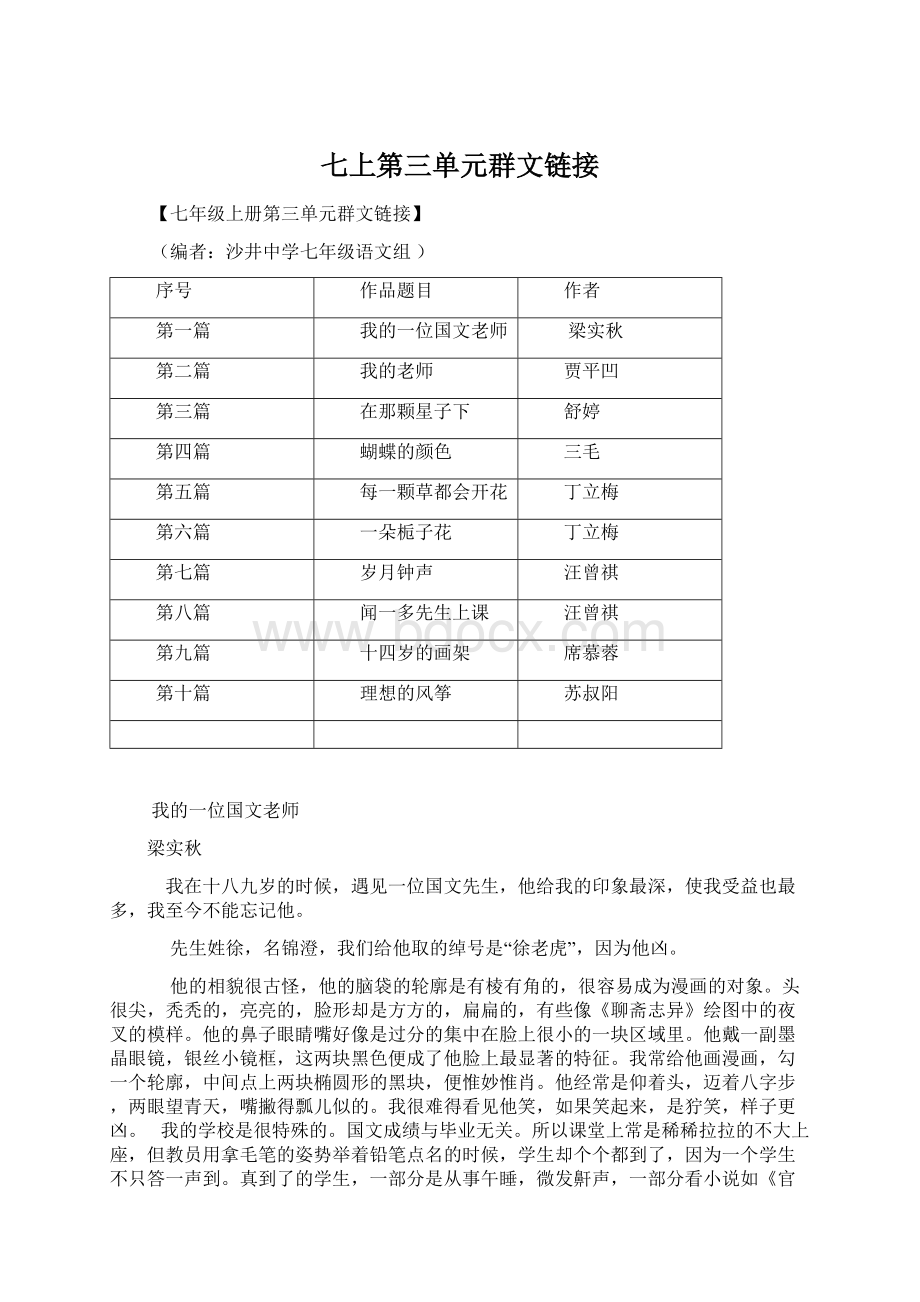

七上第三单元群文链接

【七年级上册第三单元群文链接】

(编者:

沙井中学七年级语文组)

序号

作品题目

作者

第一篇

我的一位国文老师

梁实秋

第二篇

我的老师

贾平凹

第三篇

在那颗星子下

舒婷

第四篇

蝴蝶的颜色

三毛

第五篇

每一颗草都会开花

丁立梅

第六篇

一朵栀子花

丁立梅

第七篇

岁月钟声

汪曾祺

第八篇

闻一多先生上课

汪曾祺

第九篇

十四岁的画架

席慕蓉

第十篇

理想的风筝

苏叔阳

我的一位国文老师

梁实秋

我在十八九岁的时候,遇见一位国文先生,他给我的印象最深,使我受益也最多,我至今不能忘记他。

先生姓徐,名锦澄,我们给他取的绰号是“徐老虎”,因为他凶。

他的相貌很古怪,他的脑袋的轮廓是有棱有角的,很容易成为漫画的对象。

头很尖,秃秃的,亮亮的,脸形却是方方的,扁扁的,有些像《聊斋志异》绘图中的夜叉的模样。

他的鼻子眼睛嘴好像是过分的集中在脸上很小的一块区域里。

他戴一副墨晶眼镜,银丝小镜框,这两块黑色便成了他脸上最显著的特征。

我常给他画漫画,勾一个轮廓,中间点上两块椭圆形的黑块,便惟妙惟肖。

他经常是仰着头,迈着八字步,两眼望青天,嘴撇得瓢儿似的。

我很难得看见他笑,如果笑起来,是狞笑,样子更凶。

我的学校是很特殊的。

国文成绩与毕业无关。

所以课堂上常是稀稀拉拉的不大上座,但教员用拿毛笔的姿势举着铅笔点名的时候,学生却个个都到了,因为一个学生不只答一声到。

真到了的学生,一部分是从事午睡,微发鼾声,一部分看小说如《官场现形记》《玉梨魂》之类,一部分写“父母亲大人膝下”式的家书,一部分干脆瞪着大眼发呆,神游八方。

在这种糟糕的情形之下,徐老先生总是很凶,老是绷着脸,老是开口就骂人。

有一天上作文课,徐老先生拿起粉笔在黑板上写了两个字,题目尚未写完,一位性急的同学发问了:

“这题目怎样讲呀?

”老先生转过身来,冷笑两声,勃然大怒:

“题目还没有写完,写完了当然还要讲,没写完你为什么就要问?

„„”滔滔不绝地吼叫起来,大家都为之愕然。

这时候我可按捺不住了。

我一向是个上午捣乱下午安分的学生,我觉得现在受了无理的侮辱,我便挺身分辩了几句。

这一下我可惹了祸,老先生把他的怒火都泼在我的头上了。

他在讲台上来回地踱着,足足骂了我一个钟头,其中警句甚多,我至今还记得这样的一句:

“×××!

你是什么东西?

我一眼把你望到底!

”

这一句颇为同学们所传诵。

谁和我有点争论遇到纠缠不清的时候,都会引用这一句“你是什么东西?

我把你一眼望到底”!

当时我看形势不妙,也就没有再多说,让下课铃结束了先生的怒骂。

但是从这一次起,徐先生算是认识我了。

我这一个“一眼望到底”的学生,后来居然成为一个受益最多的学生了。

如今想来,当初的“凶”何尝不是一种负责。

徐先生自己选辑教材,有古文,有白话,油印分发给大家。

这样新旧兼收的教材,在当时还是很难得的开通的榜样。

我也因此逐渐领教了他的才学。

还有他的朗诵也非常有意思。

他打着江北的官腔,咬牙切齿的大声读一遍,不论是古文或白话,一字不苟的吟咏一番,好像是演员在背台词,他把文字里的蕴藏着的意义好像都给宣泄出来了。

他念得有腔有调,有板有眼,有情感,有气势,有抑扬顿挫,我们听了之后,好像是已经理会到原文的意义的一半了。

好文章掷地作金石声,那也许是过分夸张,但必须可以琅琅上口,那却是真的。

我对于国文的兴趣因此而提高了不少。

徐先生最独到的地方是改作文。

普通的批语““清通”“尚可”“气盛言宜”,他是不用的。

他最擅长的是用大墨杠子大勾大抹,一行一行的抹,整页整页的勾;洋洋千余言的文章,经他勾抹之后,所余无几了。

我初次经此打击,很灰心,很觉得气短,我掏心挖肝的好容易诌出来的句子,轻轻的被他几杠子就给抹了。

但是他郑重的给我解释一会,他说:

“你拿了去细细的体味,你的原文是软爬爬的,冗长,懈啦光唧的,我给你勾掉了一大半,你再读读看,原来的意思并没有失,但是笔笔都立起来了,虎虎有生气了。

”我仔细一揣摩,果然。

他的大墨杠子打得是地方,把虚泡囊肿的地方全削去了,剩下的全是筋骨。

在这删削之间见出他的功夫。

如果我以后写文章

还能不多说废话,还能有一点点硬朗挺拔之气,还知道一点“割爱”的道理,就不能不归功于我这位老师的教诲。

我离开先生已将近五十年了,未曾与先生一通音讯,不知他云游何处。

同学们偶尔还谈起“徐老虎”,我在回忆他的音容之余,不禁还怀着怅惘敬慕之意。

(有删改)

我的老师

贾平凹

我的老师孙涵泊,是朋友的孩子,今年三岁半。

他不漂亮,也少言语,平时不准父亲杀鸡剖鱼,很有些善良,但对家里所有的来客都不瞅不睬,表情木然,显得傲慢。

开始我见他只逗着取乐,到后来便不敢放肆,认了他是老师。

许多人都笑我认三岁半的小儿为师,是我疯了,或耍娇情。

我说这就是你们的错误了,谁规定老师只能以小认大?

孙涵泊!

孙老师,他是该做我的老师的。

幼儿园的阿姨领了孩子们去郊游,他也在其中,阿姨摘了一抱花分给大家,轮到他,他不接,小眼睛翻着白,鼻翼一扇一扇的。

阿姨问:

“你不要?

”他说:

“花疼不疼?

”对于美好的东西,因为美好,我也常常就不觉得它的美好了,不爱惜,不保卫,有时是觉出了它的美好,因为自己没有,生嫉恨,多诽谤,甚至参与加害和摧残。

孙涵泊却慈悲,视一切都有生命,都应尊重和和平相处,他真该做我的老师。

晚上看电视,七点钟前中央电视台开始播放国歌,他就要站在椅子上,不管在座的是大人还是小孩,是惊讶还是嗤笑,目不旁视,双手打起节拍。

我是没有这种大气派的,为了自己的身家平安和一点事业,时时小心,事事怯场,挑了鸡蛋挑子过闹市,不敢挤人,惟恐人挤,应忍的忍了,不应忍的也忍了,最多只写“转毁为缘,默雷止谤”(将诋毁看作缘分,用沉默制止诽谤)自慰,结果失了许多志气,误了许多正事。

孙涵泊却无所畏惧,竟敢指挥国歌,他真该做我的老师。

我在他家写条幅,许多人围着看,一片叫好,他也挤了过来,头歪着,一手掏耳朵。

他爹问:

“你来看什么?

”他说:

“看写。

”再问:

“写的什么?

”说:

“字。

”又问:

“什么字?

”说:

“黑字。

”我的文章和书法本不高明,却向来有人恭维,我也恭维过别人的,比如听别人说过某某的文章好,拿来看了,怎么也看不出好在哪里,但我要在文坛上混,又要证明我的鉴赏水平,或者某某是权威,是著名的,我得表示谦虚和尊敬,我得需要提拔和获奖,我也就说:

“好呀,当然是,你瞧,他写的这幅春联,‘×××××××,××××××’,多好!

”孙涵泊不管形势,不瞧脸色,不斟句酌字,拐弯抹角,直奔事物根本,他真该做我的老师。

街上两人争执,先是对骂,再是拳脚,一个脸上就流下血来,遂抓起了旁边肉店案上的砍刀。

围观的人轰然走散,他爹牵他正好经过,他便跑过去立于两人之间,大喊:

“不许打架,打架不是好孩子,不许打架!

”现在的人很烦,似乎吃了炸药,鸡毛蒜皮的事也要闹出个流血事件,但街头的斗殴发生了,却没有几个前去制止的。

我也是,怕偏护了弱者挨强者的刀子,怕去制服强者,弱者悄然遁去,警察来了脱离不了干系,多一事不如少一事,还是一走了之,事后连个证明也不敢做。

孙涵泊安危度外,大义凛然,有徐洪刚的英雄精神,他真该做我的老师。

我的老师话少,对我没有悬河般的教导,不布置作业,他从未以有我这么个学生而得意过,却始终表情木然,样子傲慢。

我琢磨,或许他这样正是要我明白“口锐者天钝之,目空者鬼障之”的道理。

我是诚惶诚恐地待我的老师的。

他使我不断地发现着我

的卑劣,知道了羞耻。

所以,我没有理由不称他是老师!

我的老师也将不会只有我一个学生吧?

在那颗星子下

舒婷

母校的门口是一条笔直的柏油马路,两旁凤凰木夹荫。

夏天,海风捋下许多花瓣,让人不忍一步步踩下。

我的中学时代就是笼在这一片红殷殷的花雨梦中。

我哭过、恼过,在学校的合唱队领唱过,在恶作剧之后笑得喘不过气来。

等我进入中年回想这种种,却有一件小事,像一只小铃,轻轻然而分外清晰地在记忆中摇响。

初一年级,我们有那么多学科,只要把功课表上所有的课程加起来就够吓人的,有11门课。

当然,包括体育和周会。

仅那个崩开线的大书包,就把我们勒得跟登山运动员那样善于负重。

我私下又加了10门课:

看电影、读小说、钓鱼、上树……我自己也不知道,究竟是把读书当玩了,还是把玩当作了读书。

学校规定,除了周末晚上,学生们不许看电影。

老师们要以身作则,所以我每次大摇大摆触犯校规,都没有被当场逮住。

英语学期考试前夕,是星期天晚上,我串上另外三个女同学去看当时极轰动的《五朵金花》。

我们咂着冰棍儿东张西望,一望望见了我们的英语老师和她的男朋友。

他们在找座位。

我努力想推测她看见了我们没有,因为她的脸那么红,红得那么好看,她身后的那位男老师(毫无根据地,我认定他也教英语)比我们的班主任辜老师长得还神气。

电影还没散场,我身边的三个座位一个接一个空了。

我的三个“同谋犯”或者由于考试的威胁,或者受到良心的谴责,把决心坚持到底的我撂在一片惴惴然的黑暗之中。

在出口处,我和林老师悄悄对望了一眼。

我撮起嘴唇,学吹一支电影里的小曲(其实我根本不会吹口哨,多少年苦练终是无用)。

在那一瞬间,我觉得她一定觉得歉疚。

为了寻找一条理由,她挽起他的手,走入人流中。

第二天我一觉醒来,天已大亮。

老外婆舍不得开电灯。

守着一盏捻小了的灯打瞌睡,却不忍叫醒我起来早读。

我跌足大呼,只好一路长跑,幸好离上课时间还有10分钟。

翻开书,眼前像骑自行车在最拥挤的中山路,脑子立即做出判断,哪儿人多,哪儿有空档可以穿行,自然而然有了选择。

我先复习状语、定语、谓语这些最枯燥的难点,然后是背单词。

上课铃响了,b-e-a-u-t-i-f-u-l,beautiful,美丽的。

“起立!

”“坐下。

”赶快,再背一个。

老师讲话都没听见,全班至少有一半人嘴里像我一样咕噜咕噜。

考卷发下来,我发疯似地赶着写,趁刚才从书上复印到脑子的字母还新鲜,把它们像活泼的鸭群全撵到纸上去。

这期间,林老师在我身旁走动的次数比往常多,停留的时间似乎格外长。

以致我和她,说不准谁先扛不住,就那样背过气去。

成绩发下来,你猜多少分?

113分!

真的,附加两题,每题10分,我全做出来了。

虽然beautiful这个单词还是错了,被狠狠扣了七分,但从此我也把这个叛逃的单词狠狠地揪住了。

那一天,别提走路时我的膝盖抬得有多高。

慢!

过几天是考后评卷,我那林老师先把我一通夸,然后要我到黑板示范,只答一题,我便像根木桩戳在讲台边不动了。

她微笑着,惊讶地,仿佛真不明白似的,在50双眼睛前面,把我刚刚得了全班第一名的考卷,重新逐条考过。

你猜,重打的分数是多

少?

47分。

课后,林老师来教室门口等我,递给我成绩单,英语一栏上,仍然是叫人不敢正视的“优”。

她先说:

“你的强记能力,连我也自叹不如。

以前,我在这一方面也是受我的老师称赞的。

”沉默了一会儿,只听见一群相思鸟在教室外的老榕树上幸灾乐祸地鸣叫。

她又说:

“要是你总是这么糟蹋它,有一天,它也会疲累的。

那时,你的脑子里还剩了些什么?

”

还是那条林荫道,老师纤细的手沉甸甸地搁在我瘦小的肩上。

她送我到公园那个拐弯处,我不禁回头深深望了她一眼。

星子正从她的身后川流成为夜空,最后她自己也成为一颗最亮的星星,永远闪烁在我记忆的银河中。

哦,我的林老师。

蝴蝶的颜色

三毛

回想起小学四年级以后的日子,便有如进入了一层一层安静的重雾,浓密的闷雾里,甚而没有港口传来的船笛声。

那是几束黄灯偶尔挣破大气而带来的一种朦胧,照着鬼影般一团团重叠的小孩,孩子们留着后颈被剃青的西瓜皮发型,一群几近半盲的瞎子,伸着手在幽暗中摸索,摸一些并不知名的东西。

我们总是在五点半的黑暗中强忍着渴睡起床,冬日清晨的雨地上,一个一个背着大书包穿着黑色外套和裙子的身影微微的驼着背。

随身两个便当一只水壶放在另一个大袋子里,一把也是黑色的小伞千难万难的挡着风雨,那双球鞋不可能有时间给它晾干,起早便塞进微湿的步子里走了。

我们清晨六点一刻开始坐进自己的位置里早读,深夜十一时离开学校,回家后喝一杯牛奶,再钉到家中的饭桌前演算一百题算术,做完之后如何躺下便不很明白了,明白的是,才一阖眼就该再起床去学校了。

这是面对初中联考前两年整的日子。

即使天气晴朗,也偶尔才给去操场升国旗,高年级的一切都为着学业,是不能透一口气的。

早晨的教室里,老师在检讨昨夜补习时同学犯的错误。

在班上,是以一百分作准则的,考八十六分的同学,得给竹教鞭抽十四下。

打的时候,衣袖自动卷起来,老师说,这样鞭下去,皮肤的面积可以大一些。

红红的横血印在手臂上成了日常生活的点缀。

也不老是被抽打的,这要视老师当日的心情和体力情况而定,有时她不想拿鞭子,便坐着,我们被喊到名字的人,跑步上去,由她用力捏眼皮,捏到大半人的眼睛要一直红肿到黄昏。

当老师体力充沛的时候,会叫全班原位坐着,她慢慢的走下讲台来,很用力的将并坐两个同学的头拼命的撞,我们咬着牙被撞到眼前金星乱冒、耳际一片嗡嗡的巨响还不肯罢手。

也有时候,老师生气,说不要见我们,烈日下刚刚吃完便当,要跑二十五圈才可以回来,如果有同学昏过去了,昏了的人可以抬到医疗室去躺一会儿才回来继续上课。

我们中午有半小时吃饭的时间,黄昏也有半小时吃另一个便当的时间,吃完了,可以去操场上玩十五分钟,如果是快速的吃。

白天,因为怕督学,上的是教育部编的课本,晚上,买的是老师出售的所谓参考书——也就是考试题。

灯光十分暗淡,一题一题印在灰黄粗糙纸张上的小字,再倦也得当心,不要看错了任何一行。

同学之间不懂得轻声笑谈,只有伏案的沙沙书写声有如蚕食桑叶般的充满着寂静的夜。

标准答案在参考书后面,做完了同学交换批改,做错了的没什么讲解,只说:

明天早晨来了再算帐,然后留下一大张算术回家去做,深夜十一点的路上,沉默的同学结伴而行,先到家的,彼此笑一笑,就进去了。

每天清晨,我总不想起床,被母亲喊醒的时候,发觉又得面对同样的另一天,心里想的就是但愿自己死去。

那时候,因为当年小学是不规定入学年龄的,我念到小学五年级时,才只有十岁半。

母亲总是在我含泪吃早饭的时候劝着:

“忍耐这几年,等你长大了才会是一个有用的人,妈妈会去学校送老师衣料,请她不要打你……”

那时候,我的眼泪总是滴到稀饭里去,不说一句话。

我不明白,母亲为什么这么残忍,而她讲话的语气却很温柔而且也像要哭出来了似的。

有的时候,中午快速的吃完了便当,我便跑到学校角落边的一棵大树上去坐着,那棵树没有什么人注意它,有粗粗的枝丫可以踩着爬上去,坐在树荫里,可以远远的偷看老师的背影,看她慢慢的由办公室出来向教室走去。

远看着老师,总比较安然。

老师常常穿着一种在小腿背后有一条线的那种丝袜,当她踩着高跟鞋一步一步移动时,美丽的线条便跟着在窄窄的旗袍下晃动,那时候,我也就跳下树枝,往教室跑去。

面对老师的时候,大半眼光不敢直视,可是明明显显的可以看到她鲜红的嘴唇还有胸前的一条金链子。

在那种时候,老师,便代表了一种分界,也代表了一个孩子眼中所谓成长的外在实相——高跟鞋、窄裙、花衬衫、卷曲的头发、口红、项链……。

每天面对着老师的口红和丝袜,总使我对于成长这件事情充满了巨大的渴想和悲伤,长大,在那种对于是囚禁苦役的童年里代表了以后不必再受打而且永远告别书本和学校的一种安全,长大是自由的象征,长大是一种光芒,一种极大的幸福和解脱,长大是一切的答案,长大是所有的诠释……而我,才只有这么小、在那么童稚无力的年纪里,能够对于未来窥见一丝曙光的,就只有在那个使我们永远处在惊恐状态下女老师的装扮里。

我的老师那时候二十六岁,而我一直期望,只要忍得下去,活到二十岁就很幸福了。

常常在上课的时候发呆,常常有声音,比老师更大的空空茫茫的声音在脑海中回响——二十岁——二十岁——二——十——岁——。

想得忘了在上课,想得没有立即反应老师的问题,一只黑板擦丢过来,重重打上了脸颊;当时的个子矮,坐第一排的,那一次,我掩面从教室里冲出去,脸上全是白白的粉笔灰,并不知道要奔到哪里去!

我实在没有方向。

在校园的老地方,我靠住那棵大树,趴在凸出来的树根上哀哀的哭,想到那个两年前吊死的校工,我又一次想到死。

风,沙沙的吹过,抚慰了那一颗实在没有一丝快乐的童心,我止了哭,跟自己说;要忍耐妈妈会送衣料来给老师,就如其他带礼物来看老师的家长一样,一定要忍耐不可以吊死,如果可以忍到二十岁,那时候令人惊慌无比的老师和学校就一定有力量抵抗了。

那时候,不会这么苦了,现在——现在才十一岁,而我的现在,实在过不下去了。

于是,我又趴在地上,放声大哭起来。

那一次,是被老师拉回教室去的,她用一条毛巾给我擦脸,笑笑的,擦完了,我向她鞠了一个躬,说:

“老师,对不起。

”

作文课里,没有照题目写,我说:

“想到二十岁是那么的遥远,我猜我是活不到穿丝袜的年纪就要死了,那么漫长的等待,是一个没有尽头的隧道,四周没有东西可以摸触而只是灰色雾气形成的隧道,而我一直踩空,没有地方可以着力,我走不到那个二十岁……。

”老师将作文念出来,大声问:

“你为什么为了丝袜要长大?

你没有别的远志吗?

陈平,你的二十岁难道只要涂口红、打扮、穿漂亮衣服?

各位同学,你们要不要学她?

……。

”

后来,老师要人重写,我回家又急出了眼泪。

晚上放学总有一百题算术,实在来不及再写作文。

简短的写了,整整整整的写说:

将来长大要做一个好教师是我的志愿。

老

师是不可能懂得的,懂得一支口红并不只是代表一支口红背后的那种意义。

每天晚上,当我进入睡眠之前,母亲照例提醒孩子们要祷告,而那时实在已是筋疲力尽了,我迷迷糊糊的躺下去,心里唯一企盼的是第二天学校失火或者老师摔断腿,那么就可以不再上学。

第二天早晨,梦中祈求的一切并没有成真,我的心,对于神的不肯怜悯,总也觉得欲哭无泪的孤单和委屈。

当年,我的信仰是相当现实的。

我渐渐的顺服在这永无止境的背书默写和演算习题的日子里,不再挣扎。

偶尔,想到如果不死,便可以长大,心里浮出的是一种无所谓的自弃和悲哀。

督学还是来了,在我们补习的正当时,参考书被收去了,堆在教室的门外,老师的脸,比打人时还青白。

我们静静的散课离校,一路上十分沉默,好似一个一个共犯,有些羞惭,有些担心,又有些自觉罪恶的喜上心头。

第二天,老师红着眼睛说:

“我给你们补习,也是为了使你们将来考上好的初中,做一个有用的人,这一点,想来你们是谅解的。

至于补习费,老师收得也不多……。

”

我从来没有恨过我的小学老师,我只是怕她怕得比死还要厉害。

督学来过之后,我们有整整十天不用夜间补习,不但如此,也有躲避球可打,也有郊外美术写生,可以只提一个空便当盒在黄昏的时候一路玩回家,而回家的习题却是加多了。

这并不要紧,那时候我念初二的姐姐还没有入睡,她学我的字体写阿拉伯字,她做一半,我做一半,然后祷告忏悔姐姐的代写作业,微笑着放心入睡。

那只是十天的好日子而已,我一日一日的当当心心的计算,而日子却仍然改变了。

有一天,老师笑吟吟的说:

“明天带两个便当来,水彩和粉蜡笔不用再带了,我们恢复以往的日子。

”听着听着,远方的天空好似传来了巨大的雷声,接着彤云满布,飞快的笼罩了整个的校园,而我的眼睛,突然感到十分干涩,教室里昏黄的灯光便一盏一盏半明半暗的点了起来。

那两年,好似没有感觉到晴天,也就毕业了。

暑日的烈阳下,父亲看榜回来。

很和蔼的说:

“榜上没有妹妹的名字,我们念静修女中也是一样好的。

”

我很喜欢静修女中,新生训练的时候,被老师带着穿过马路去对面的操场上玩球,老师没有凶我们,一直叫我们小妹妹。

没有几天,我回家,母亲说父亲放下了公事赶去了另一所省女中,为着我联考分数弄错了的一张通知单。

父亲回来时,擦着汗,笑着对我说:

“恭喜!

恭喜!

你要去念台湾最好的省女中了。

”一时里,那层灰色的雾又在呼呼吹着的风扇声里聚拢起来。

它们来得那么浓,浓到我心里的狂喊都透不出去。

只看见父母在很遥远的地方切一片淡红色的冰西瓜要给我吃。

上了省中,父母要我再一次回到小学向老师再一次道谢培育之恩,我去了,老师有些感触的摸摸我的头,拿出一本日记簿来送给我,她很认真而用心的在日记的第一页上写下了几个正楷字,写的是:

“陈平同学,前途光明。

”

日子无论怎么慢慢的流逝总也过去了,有一天我发觉已经二十岁,二十岁的那一年,我有两双不同高度的细跟鞋,一支极淡的口红,一双小方格网状的丝袜,一头烫过的鬈发,一条镀金的项炼,好几只皮包,一个属于自己的房间、唱机、和接近两千本藏书。

不但如此,那时候,我去上了大学,有了朋友,仍在画画,同样日日夜夜的在念书,甚而最喜欢接近数学般的逻辑课,更重要的是,我明白了初恋的滋味——。

想到小学老师赠给我的那几个字,它们终于在阳光下越变越鲜明起来。

流去的种种,化为一群一群蝴蝶,虽然早已明白了,世上的生命,大半朝生暮死,而蝴蝶也是朝生暮死的东西,可是依然为着它的色彩目眩神迷,觉着生命所有的神秘与极美已在蜕变中张显了全部的答案。

而许多彩色的蝶,正在纱帽山的谷底飞去又飞来。

就这样,我一年又一年的活了下来,只为了再生时蝴蝶的颜色。

(有部分删减)

每一颗草都会开花

丁立梅

回乡下,跟母亲一起到地里去,惊奇地发现,一种叫牛耳朵的草,开了细小的花,羞涩地葳在叶间,不细看,还真看不出。

我问:

“怎么草也开花?

”

母亲笑着扫过一眼来,淡淡说:

“每一棵草,都会开花的。

”

我愣住了,细想,还真是这样。

蒲公英开花是众所周知的,开成白白的绒球球,轻轻一吹,满天飞花。

狗尾巴草开的花,就像一条狗尾巴,若成片,是再美不过的风景。

蒿子开花,是大团大团的……就没见过不开花的草。

曾教过一个学生,很不出众的一个孩子,皮肤黑黑的,还有些耳聋。

因不怎么听见声音,他总是竭力张着他的耳朵.微向前伸了头,作出努力倾听的样子。

这样的孩子,成绩自然好不了,所有的学科竞赛,譬如物理竞赛,化学竞赛,他都是被忽略的一个。

甚至,学期大考时,他的分数也不被计入班级总分。

所有人都把他当残疾,可有,可无。

他的父亲,一个皮肤同样黝黑的中年人,常到学校来看他,站在教室外。

他回头看看窗外的父亲,也不出去,只送出一个笑容。

那笑容真是灿烂,盛开的野菊花般的,有大把阳光息在里头。

我很好奇他绽放出那样的笑,问他:

“为什么不出去跟父亲说话?

”他回我:

“爸爸知道我很努力的。

”我轻轻叹一口气,在心里,有些感动,又有些感伤。

并不认为他可以改变自己什么。

学期要结束的时候,学校组织学生手工竞赛,是要到省里夺奖的,这关系到学校的声誉。

平素的劳枝课,都被充公上了语文、数学,学生们的手工水平,实在有限,收上去的作品,很令人失望。

这时,却爆出冷门,有孩子送去手工泥娃娃一组,十个。

每个泥娃娃,都各具情态,或嬉笑,或遐想,活泼、纯真、美好,让人惊叹。

作品报上省里去,顺利夺得特等奖。

全省的特等奖,只设了一名,其轰动效应,可想而知。

学校开大会表彰这个做出泥娃娃的孩子。

热烈的掌声中,走上台的,竟是黑黑的他——那个耳聋的孩子。

或许是第一次站到这样的台上,他神情很是局促不安,只是低了头,羞涩地笑。

让他谈获奖体会,他嗫嚅半天,说:

“我想,只要我努力,我总会做成一件事的。

”

刹那间,台下一片静。

从此面对学生,我再不敢轻易看轻他们中任何一个。

他们就如同乡间的那些草们,每棵草都有每棵草的花期,哪怕是最不起眼的牛耳朵,也会把黄的花,藏在叶间。

开得细小而执著。

一朵栀子花

丁立梅

从没留意过那个女孩子,是因为甲她太过平常了,甚至有些丑陋——皮肤黝黑,脸庞宽大,一双小眼睛老像睁不开似的。

成绩也平平,字写得东倒西歪,像被狂风吹过的小草。

所有老师都极少关注到她,她自己也寡言少语。

以至于有一次,班里搞集体活动,老师数来数去,还差一个人。

问同学们缺谁了,大家你瞪我我瞪你,就是想不起来缺了她。

当时,她正一个人伏在

课桌上睡觉呢。

她的位置,也被安排在教室最后的那个课桌上,靠近角落。

她守着那个位置,仿佛守住一小片天,孤独而萧索。

某一日课堂上,我让学生们自习,而我则在课桌间不断地来回走动,以解答学生们的疑问。

当我走到最后一排时,稍一低头,突然闻到一阵花香,浓浓的,蜜甜的。

窗外风正轻拂,是初夏的一段和煦时光。

教室门前,一排白玉兰,花都开好了,一朵朵硕大的花,栖在枝上