《无机化学》课程规范.docx

《《无机化学》课程规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《无机化学》课程规范.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

《无机化学》课程规范

《无机化学》课程规范

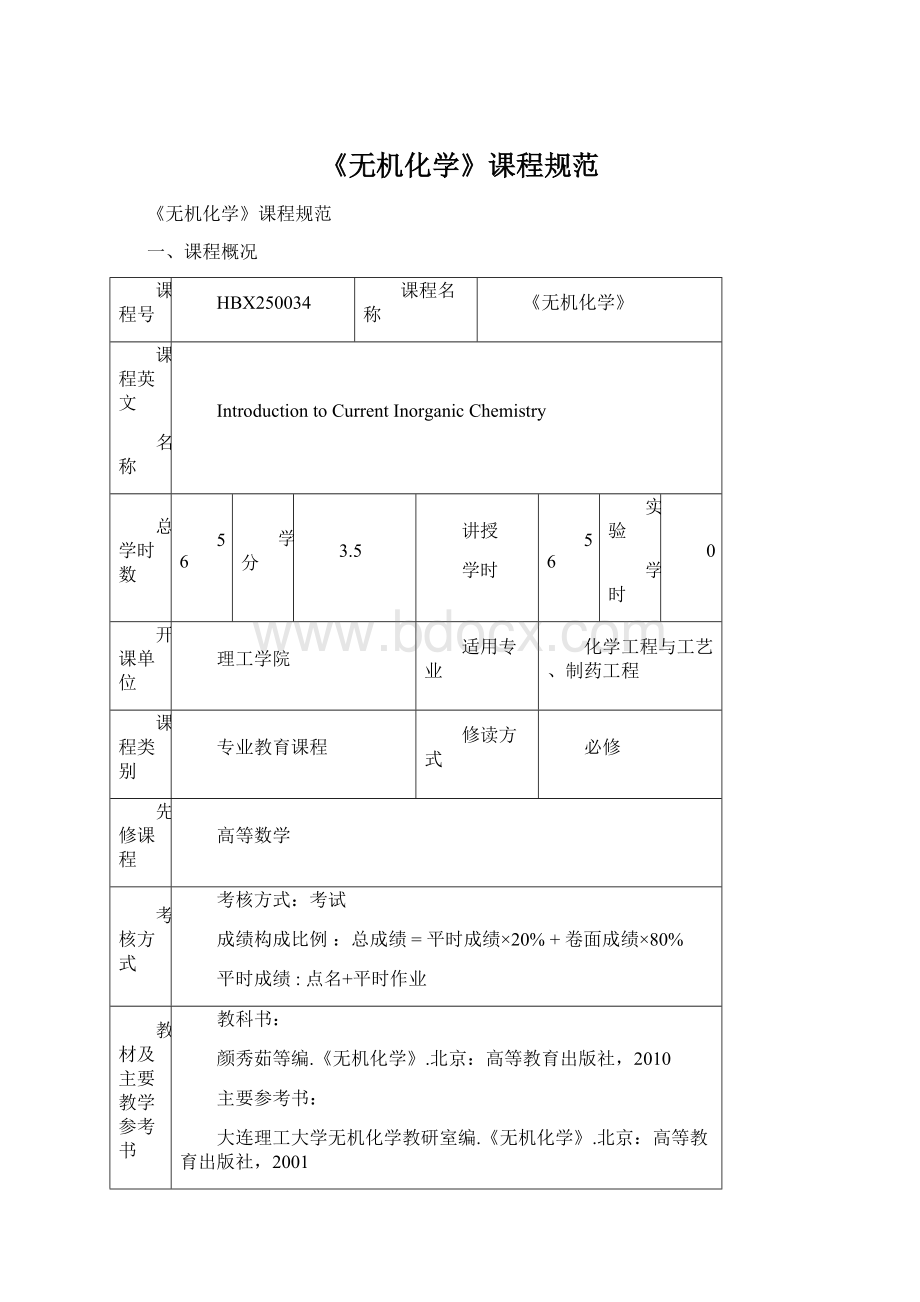

一、课程概况

课程号

HBX250034

课程名称

《无机化学》

课程英文

名称

IntroductiontoCurrentInorganicChemistry

总学时数

56

学分

3.5

讲授

学时

56

实验

学时

0

开课单位

理工学院

适用专业

化学工程与工艺、制药工程

课程类别

专业教育课程

修读方式

必修

先修课程

高等数学

考核方式

考核方式:

考试

成绩构成比例:

总成绩=平时成绩×20%+卷面成绩×80%

平时成绩:

点名+平时作业

教材及主要教学参考书

教科书:

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

主要参考书:

大连理工大学无机化学教研室编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2001

课程简介

《无机化学》是一年级学生必修的专业基础课程,它是一门概论性质的课程,比较系统地阐述化学的基本理论知识、元素及其化合物的重要性质,并用物质结构理论及热力学原理从微观和宏观两方面阐述其性质及递变规律。

为后续化学课程打下必要的理论基础,并为今后从事科研、教学等工作打下良好地无机化学基础。

本课程是学生从中学到大学后的第一门化学课程,因此,无机化学起着承上启下的重要作用。

能力培养任务

通过本课程的学习,使学生初步掌握元素周期律、化学热力学、近代物质结构、化学平衡(酸碱、沉淀溶解、配位、氧化还原)及基础电化学等基本原理。

为今后学习后续课程和新理论、新实验打下必要的无机化学基础。

本课程在化学基本理论的学习中,有大量的理论知识及计算,涉及较多的计算公式为了达到和完成无机化学的教学要求,要求学生掌握计算公式和解题技巧,加强基本理论知识。

二、课程知识、能力体系

《无机化学》课程知识(能力)体系

序号

知识单元描述

知识点

对应能力

学时

要求

1

化学反应中的质量关系和能量关系

化学计量系数、反应进度、焓变等重要的基本概念,阐明化学反应中质量关系和能量关系

掌握化学计量系数、反应进度、焓变等重要的基本概念,会应用热化学反应方程式和物质的标准摩尔生成焓计算标准摩尔反应焓变。

4

掌握

2

化学反应的方向、速率和限度

化学反应的方向

判断化学反应的方向

8

掌握

化学反应的速率

计算化学反应的速率

掌握

化学反应的限度及平衡的移动

化学平衡及其移动的计算

掌握

3

酸碱反应和沉淀反应

弱电解质的解离反应

计算弱电解质的解离反应

10

掌握

缓冲溶液

缓冲溶液的性质和配置

掌握

沉淀-溶解反应

沉淀-溶解反应平衡计算

掌握

4

氧化还原反应与应用电化学

电极电势

氧化还原反应和原电池

8

掌握

氧化还原反应的方向和限度

氧化还原反应的方向和限度判断及计算

掌握

5

原子结构与元素周期表

原子结构近代概念

理解原子结构

8

掌握

原子中电子的分布

电子在原子中的存在状态

掌握

元素周期表

原子性质的周期性排布

掌握

6

分子结构与性质

价键理论

分子价键理论

8

掌握

分子的几何构型

分子的空间几何构型

掌握

分子轨道理论

分子轨道理论

分子间力和氢键

分子间力和氢键

7

固体的结构与性质

晶体和非晶体

固体存在状态及特征

6

掌握

离子晶体、原子晶体、分子晶体、金属晶体、混合晶体

不同晶体类型及其特点

掌握

8

配合物的性质和结构

配合物的基本概念

配合物的基本概念

4

掌握

配合物的化学键理论

配合物的结构

掌握

配合物的稳定性

配合物的稳定性

“要求”指学生对知识、能力掌握的熟练程度,填写:

了解、熟悉、掌握。

三、教学内容及基本要求

理论教学部分(按章节顺序填写)学时:

56

章

一、化学反应中的质量关系和能量关系

教学目的

和要求

本章给原子、分子、元素、核素、同位素;原子量、原子质量、平均原子质量;分子量、式量;单质和化合物等概念严格的定义,区别相似概念,准确应用这些基本概念掌握有关原子量、分子量的计算。

本章介绍国际单位制和中华人民共和国法定计量单位的基本内容,介绍“物质的量”及“摩尔”的定义和有关计算;介绍理想气体方程式、分压定律。

要求熟练掌握本章的有关计算,通过对这些概念发展过程的学习,注意培养逻辑思维,抽象的科学思维和自学能力。

重点和难点

重点:

国际单位制、中华人民共和国法定计量单位摩尔

难点:

分压定律

“三基”分析

基本知识:

化学计量系数、反应进度、焓变等重要的基本概念

基本理论:

道尔顿分压定律

基本方法:

公式计算

教学内容与

学时分配

第一节 物质的凝聚态和层次(0.5学时)

第二节化学中的计量(0.5学时)

第三节化学反应中的计量关系(1.0学时)

第四节化学反应中的能量关系(2.0学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“课堂讲解为主、板书为辅”的方式。

2.启发引导为主,过程推导和结论相结合。

教学手段:

1.通过公式推导,复习巩固高中化学的有关概念,并引入新概念。

本章思考题

热力学能、热量、温度三者概念是否相同?

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

大连理工大学无机化学教研室编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2001

备注

制定者:

纪晓婧

章

二、化学反应的方向、速率和限度

教学目的

和要求

本章通过介绍活化能、平衡常数和反应焓变等概念,着重讨论化学反应进行的方向、速率和限度三大问题。

要求会进行相关判断和计算。

重点和难点

重点:

判断化学反应方向、计算化学反应速率、应用平衡常数进行化学平衡及其移动

难点:

化学平衡及其移动的判断和计算

“三基”分析

基本知识:

化学反应的方向、速率和限度

基本理论:

最小自由能原理、勒夏特列原理

基本方法:

平衡法

教学内容与

学时分配

第一节化学反应的方向和吉布斯自由能变(2.0学时)

第二节化学反应速率的计算及其影响因素(2.0学时)

第三节化学反应的限度(2.0学时)

第四节化学平衡的移动(2.0学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“课堂讲解为主、板书为辅”的方式。

2.启发引导为主,过程推导和结论相结合。

教学手段:

1.通过事实举例及公式推导,引出化学反应的三个重要问题及判断依据。

本章思考题

影响化学反应速率的因素都有哪些?

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧

章

三、酸碱反应和沉淀反应

教学目的

和要求

本章简单介绍酸碱理论发展概况,并以电离理论为基础,运用化学平衡原理,讨论弱解质(水、弱酸、弱碱)的电离平衡,沉淀平衡和平衡移动规律,并以质子理论讨论盐的水解平衡,从而掌握离子反应进行的方向和限度,以便能动地控制化学反应。

本章介绍缓冲溶液的组成、性质、缓冲作用原理,同离子效应、盐效应对电离平衡移动的影响,介绍溶度积常数和规则,掌握沉淀生成、溶解或转化的条件。

要求掌握弱电解质溶液(酸、碱、盐)、缓冲溶液pH值,及沉淀溶解平衡的计算。

重点和难点

重点:

同离子效应、缓冲溶液

难点:

沉淀溶解平衡

“三基”分析

基本知识:

弱电解质的解离平衡、沉淀溶解平衡

基本理论:

溶度积规则

基本方法:

平衡浓度计算

教学内容与

学时分配

第一节水的解离反应和溶液的酸碱性(1.5学时)

第二节弱电解质的解离反应(2.5学时)

第三节盐类的水解反应(2.5学时)

第四节沉淀反应(3.5学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“课堂讲解为主、板书为辅”的方式。

2.启发引导为主,过程推导和结论相结合。

教学手段:

1.通过事实和故事,引出酸碱反应和沉淀反应及其判断依据。

本章思考题

弱电解质的解离度随浓度增大怎么变化?

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧

章

四、氧化还原反应与应用电化学

教学目的

和要求

本章介绍氧化还原反应方程式的配平法外,主要应用电极电势及吉布斯自由能变等概念,讨论氧化剂、还原剂的相对强弱和氧化还原反应进行的方向及限度。

氧化还原反应和原电池之间的相互转变。

重点和难点

重点:

电极电势、氧化还原反应的方向及限度

难点:

电极电势

“三基”分析

基本知识:

氧化还原反应、原电池

基本理论:

能斯特方程

基本方法:

能斯特方程

教学内容与

学时分配

第一节氧化还原方程式的配平(0.5学时)

第二节电极电势(3.0学时)

第三节氧化还原反应的方向和限度(3.0学时)

第四节电势图及其应用(1.5学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“课堂讲解为主、板书为辅”的方式。

2.启发引导为主,过程推导和结论相结合。

教学手段:

1.通过事实和故事,引出电化学及原电池这一重要应用。

本章思考题

影响电极电势大小的因素有哪些?

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧

章

五、原子结构与元素周期表

教学目的

和要求

从微观角度介绍原子的结构及其性质的周期性。

重点和难点

重点:

核外电子运动的描述;原子核外电子排布和元素周期表

难点:

原子结构与元素周期系的关系

“三基”分析

基本知识:

核外电子排布

基本理论:

薛定谔方程

基本方法:

原子轨道能级

教学内容与

学时分配

第一节原子和元素(0.5学时)

第二节原子结构的近代概念(3.5学时)

第三节原子中电子的分布(2.5学时)

第四节原子性质的周期性(1.5学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“以多媒体为主、板书为辅”的方式

2.启发引导为主,实验实例和理论相结合。

教学手段:

1.通过多媒体图片及实验实例讲解,启发了解原子的结构。

本章思考题

充分理解波粒二象性

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧

章

六、分子结构与性质

教学目的

和要求

本章简述化学键的形成和有关理论,以及分子结构和物理性质之间的关系。

本章要求掌握离子键和共价键的基本特性及它们的区别,了解物质的性质和分子结构、键参数的关系,掌握杂化轨道理论,判断S-P轨道杂化类型及分子空间构型;定性了解同核双原子分子的分子轨道理论;定性掌握分子间力的类型、氢键的形成及对物质的物理性质的影响。

重点和难点

重点:

共价键及共价键理论、分子轨道理论

难点:

杂化轨道理论

“三基”分析

基本知识:

分子的价键理论、分子轨道理论

基本理论:

杂化轨道理论

基本方法:

分子轨道

教学内容与

学时分配

第一节价键理论(2.0学时)

第二节分子的几何构型(2.5学时)

第三节分子轨道理论(2.5学时)

第四节分子间力和氢键(1.0学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“以多媒体为主、板书为辅”的方式

2.启发引导为主,实验实例和理论相结合。

教学手段:

1.通过多媒体图片及实验实例讲解,启发了解分子的结构与性质。

本章思考题

分子的空间构型和轨道的关系

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧

章

七、固体的结构与性质

教学目的

和要求

本章的学习掌握四种晶体类型的特征,特别是质点间相互作用力的状况,晶体类型与物质性质的关系;初步了解离子极化的概念及其作用;了解原子半径和离子半径的定义,及其对化合物性质的影响。

重点和难点

重点:

四种晶体类型

难点:

金属晶体

“三基”分析

基本知识:

四种晶体类型

基本理论:

能带理论

基本方法:

离子极化

教学内容与

学时分配

第一节晶体和非晶体(0.5学时)

第二节离子晶体及其性质(1.5学时)

第三节原子晶体和分子晶体(0.5学时)

第四节金属晶体(1.5学时)

第五节混合晶体和晶体缺陷(1.0学时)

第六节离子极化(1.0学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“以多媒体为主、板书为辅”的方式

2.启发引导为主,实验实例和理论相结合。

教学手段:

1.通过多媒体图片及实验实例讲解,启发了解固体的结构及性质。

本章思考题

晶体和非晶体特征的差异性?

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧

章

八、配合物的性质和结构

教学目的

和要求

本章介绍配合物的一些基本知识,讨论价键理论对配合物结构的解释,并在这个基础上讨论配合物的稳定性,螯合物的特殊稳定性,利用稳定常数进行有关计算。

本章要求掌握配合物的基本概念、命名;配合物的价键理论,并用此理论解释配离子的空间构型、稳定性、磁性;利用稳定常数进行有关的计算;了解配合物形成时性质的变化。

重点和难点

重点:

配合物的稳定性和空间构型

难点:

配合物的空间构型

“三基”分析

基本知识:

配合物的性质

基本理论:

价键理论

基本方法:

配合物的解离平衡

教学内容与

学时分配

第一节配合物的基本概念(1.0学时)

第二节配合物的化学键理论(1.0学时)

第三节配合物在水溶液中的稳定性(1.0学时)

第四节几种典型的配合物(1.0学时)

教学方法与

教学手段

教学方法:

1.采用“课堂讲解为主、板书为辅”的方式。

2.启发引导为主,过程推导和结论相结合。

教学手段:

1.通过实验实例,引出配合物及其反应及判断依据。

本章思考题

配合物的磁性?

主要

参考资料

颜秀茹等编.《无机化学》.北京:

高等教育出版社,2010

备注

制定者:

纪晓婧