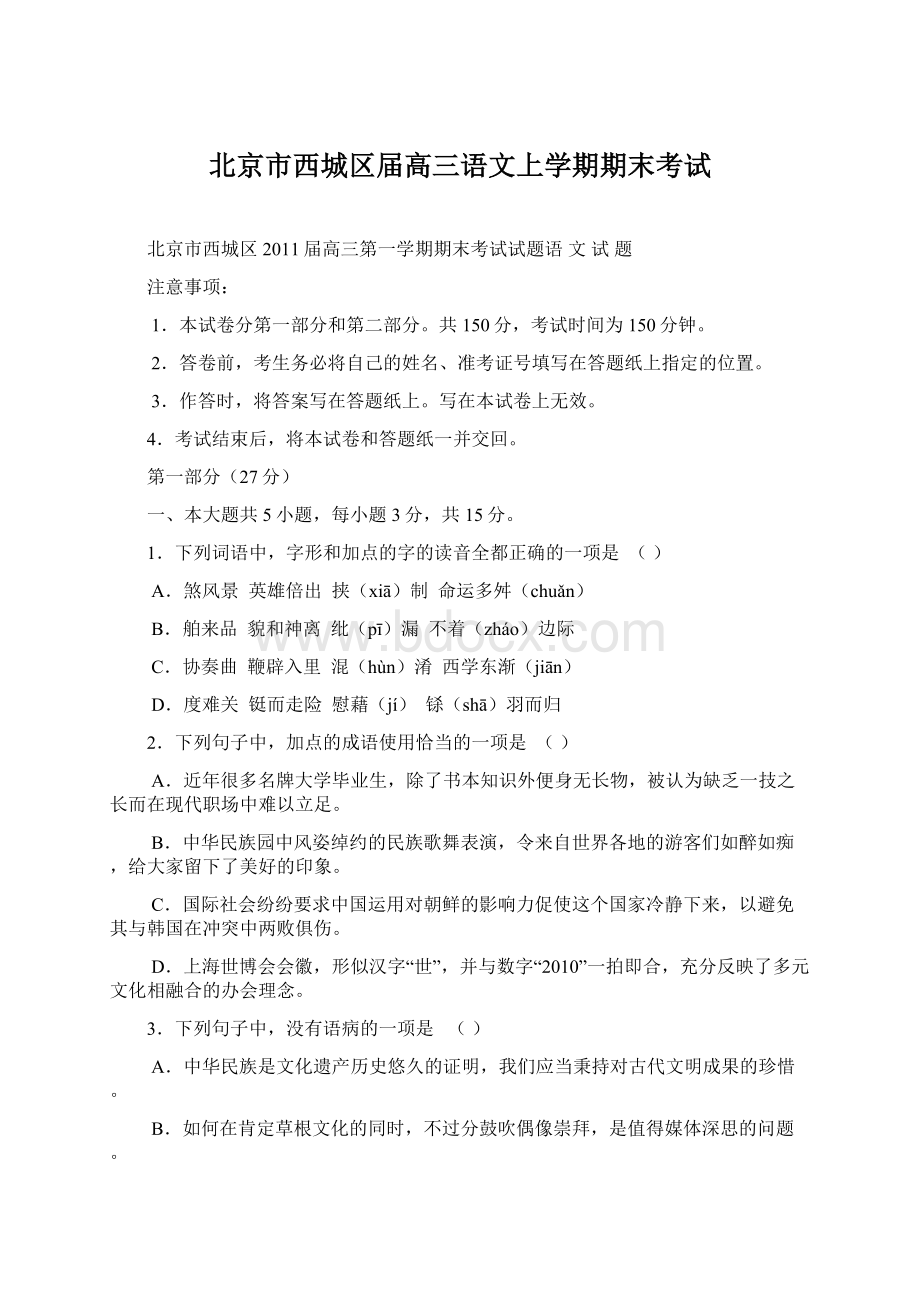

北京市西城区届高三语文上学期期末考试.docx

《北京市西城区届高三语文上学期期末考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市西城区届高三语文上学期期末考试.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

北京市西城区届高三语文上学期期末考试

北京市西城区2011届高三第一学期期末考试试题语文试题

注意事项:

1.本试卷分第一部分和第二部分。

共150分,考试时间为150分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题纸上指定的位置。

3.作答时,将答案写在答题纸上。

写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

第一部分(27分)

一、本大题共5小题,每小题3分,共15分。

1.下列词语中,字形和加点的字的读音全都正确的一项是()

A.煞风景英雄倍出挟(xiā)制命运多舛(chuǎn)

B.舶来品貌和神离纰(pī)漏不着(zháo)边际

C.协奏曲鞭辟入里混(hùn)淆西学东渐(jiān)

D.度难关铤而走险慰藉(jí)铩(shā)羽而归

2.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是()

A.近年很多名牌大学毕业生,除了书本知识外便身无长物,被认为缺乏一技之长而在现代职场中难以立足。

B.中华民族园中风姿绰约的民族歌舞表演,令来自世界各地的游客们如醉如痴,给大家留下了美好的印象。

C.国际社会纷纷要求中国运用对朝鲜的影响力促使这个国家冷静下来,以避免其与韩国在冲突中两败俱伤。

D.上海世博会会徽,形似汉字“世”,并与数字“2010”一拍即合,充分反映了多元文化相融合的办会理念。

3.下列句子中,没有语病的一项是()

A.中华民族是文化遗产历史悠久的证明,我们应当秉持对古代文明成果的珍惜。

B.如何在肯定草根文化的同时,不过分鼓吹偶像崇拜,是值得媒体深思的问题。

C.近年来中国已建成世界上最大的高铁网,目前正在加快高铁设备的出口规模。

D.第16届亚运会在广州隆重举行,各大报纸都关于亚运会开幕式作了详细报道。

4.下列有关文学常识的表述,有错误的一项是()

A.先秦诸子散文长于论说,如《孟子》《庄子》《荀子》等;先秦历史散文则长于叙事,如《左传》《国语》《战国策》等。

B.中国古代戏曲主要指元杂剧和明清传奇.,关汉卿的《窦娥冤》和王实甫的《西厢记》是元杂剧最高艺术成就的代表。

C.“五四”以后,新诗发展渐入高潮,创作日渐丰富且风格日渐多样,其中“雨巷诗人”戴望舒和抒情诗人徐志摩享有盛名。

D.美国作家欧·亨利是十九世纪世界短篇小说巨匠之一,其代表作有《麦琪的礼物》《警察和赞美诗》《羊脂球》等。

5.下列依次在①②③处填入的词语和句子,最恰当的一项是()

禾木村是中国西部最北端的村庄,依然保留着最古朴的面貌,这里有自然的山野风光,风景独特、优美。

①。

黄昏时候,夕阳映照着成群结队暮归的牧群,闲逸②,俨如一个世外桃源;夜色降临,四周漆黑一片,只有天上的繁星③。

A.①古朴的村落与大草原和谐自然地融为一体②恬静③闪烁

B.①古朴的村落与大草原和谐自然地融为一体②安静③闪耀

C.①大草原与古朴的村落和谐自然地融为一体②恬静③闪烁

D.①大草原与古朴的村落和谐自然地融为一体②安静③闪耀

二、本大题共4小题,每小题3分,共12分。

阅读下面文言文,完成6~9题。

赵贺字余庆,开封封丘人。

少时,尝丧明,久之,遏异医辄愈。

事继母至孝。

举毛诗及第,补临胸县主簿。

贺有干力,知州寇准且知贺。

淳化中,调丁壮塞澶州决河,众多逸去,独贺全所部而归。

临朐父老张乐迎贺,准使由谯门①过,日:

“旌贺之能也。

”盐池②吏欺缗③钱,选贺往解州钩校出入,贺悉得其奸。

契丹入寇,真宗决策澶渊④,遣使八人省州县,贺以太子中舍安抚京东。

徙知汉州,蜀吏喜弄法,而贺精明,吏不敢欺,事更贺所,多被究诘,人目为“赵家关”,谓如关梁不可越也。

累迁为江、淮制置发运使。

发运司⑤占隶三司⑥军将⑦,分部漕船,旧皆由主吏自遣,受赇不平,或数得诣富饶郡,因以商贩,贫者至不能堪其役。

贺乃籍诸州物产厚薄,分剧易为三等,视其功过自裁定,由是吏巧不得施,岁漕米溢常数一百七十万。

苏州太湖塘岸坏,及并海支渠多湮废,水侵民田。

诏贺与两浙转运使徐爽兼领其事,伐石筑堤,浚积潦,自吴江东赴海。

流民归占者二万六千户,岁出苗租三十万。

在临朐时,用转运使李中庸荐改官。

中庸没,无子,贺为主葬,图其象,岁时祠于家。

论曰:

其为政爱民,谦己利物,有古道焉。

(取材于《宋史·列传第六十》)

【注解】①谯门:

建有望楼的域门。

②盐池:

地名。

③缗:

穿铜钱的绳子,引申为成串的铜钱。

④澶渊:

地名。

⑤发运司,宋代管理漕运业务的机构。

⑥三司,宋代主管财政赋税的机构。

⑦军将:

宋代漕运中负责押送的武职人员。

6.下列语句中加点词的解释,不正确的一项是()

A.选贺往解州钩校出入校:

查对。

B.事更贺所,多被究诘更:

改换。

C.贺乃籍诸州物产厚薄籍:

登记。

D.及并海支渠多湮废湮:

填塞。

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是()

A.旌贺之能也//欲人之无惑也难矣

B.贺悉得其奸//其孰能讥之乎

C.贺以太子中舍安抚京东//予与四人拥火以入

D.蜀吏喜弄法,而贺精明//青取之于蓝而青于蓝

8.下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是()

A.众多逸去,独贺全所部而归

很多人逃离了,只有赵贺全数带回了自己统率的人

B.受赇不平,或数得诣富饶郡

接受贿赂有高低,或许因为贿赂得多就会多次被派到富饶的地方

C.分剧易为三等,视其功过自裁定

依繁难容易程度将漕运分三等,对照官员的功绩和过失来决定去向

D.伐石筑堤,浚积潦,自吴江东赴海

采伐石头修筑堤坝,疏通积存的水流,让它们在吴江境内向东流入大海

9.下列理解和分析,不符合文意的一项是()

A.赵贺年少时曾经失明,生活中对继母非常孝顺,后来在临朐任职,又以才干深得知州寇准的欣赏。

B.在汉州任职期间,赵贺整治了当地官吏,虽多次被朝廷追究问责,但却被老百姓看作是“赵家关”。

C.在江、淮制置笈运使任上,赵贺改变过去用人的方法,制止官吏中饱私囊,为朝廷贡献了更多漕米。

D.赵贺为政爱民且屡有建树,对曾经帮助自己的李中庸也一直铭记在心,因此而为传记作者所赞叹。

第二部分(123分)

三、本大题共4小题,共30分。

10.用斜线(/)给下面短文画横线的部分断句。

(5分)

邯郸之民以正月之旦献鸠于简子,简子大悦,厚赏之。

客问其故筒子曰正旦放生示有恩也客曰民知君之欲放之故竟而捕死者众矣君如欲生之不如禁民勿捕捕而放之恩过不相补矣。

简子曰:

“然。

”(取材自《列子,说符》)

【注解】简子:

即赵简子,当时晋国地位显赫的大臣。

11.在横线处写出诗文的原句。

(限选做其中4道题)(8分)

(1),。

开荒南野际,守拙归园田。

(陶渊明《归园田居》)

(2)风急天高猿啸哀,。

,不尽长江滚滚来。

(杜甫《登高》)

(3),此时无声胜有声。

,铁骑突出刀枪呜。

(白居易《琵琶行》)

(4),响穷彭蠡之滨;,声断衡阳之浦。

(王勃《滕王阁序》)

(5)清风徐来,。

举酒属客,诵明月之诗,。

(苏轼《赤壁赋》)

(6)而世之,常在于险远,,故非有志者不能至也。

(王安石《游褒禅山记》)

12.阅读下面这首唐诗,完成

(1)

(2)题。

(7分)

下终南山过斛斯山人①宿置酒

李白

暮从碧山下,山月随人归。

却顾所来径,苍苍横翠微。

相携及田家,童稚开荆扉。

绿竹入幽径,青萝拂行衣。

欢言得所憩,美酒聊共挥。

长歌吟松风②,曲尽河星稀③。

我醉君复乐,陶然共忘机④。

【注解】①斛斯山人:

复姓斛斯的隐士。

②松风:

古琴曲,即《风入松曲》,此处也有歌声随风而入松林的意思。

③河星稀:

银河中星光稀微,指夜已深。

④忘机:

忘记世俗的机心,不谋虚名蝇利。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)()

A.起首两句中的“暮”和“归”两字表明,直到天色已晚,诗人这才踏上归途。

B.三四句意思是说,诗人看到青翠的山岭被夜色笼罩,油然而生苍茫寥廓之感。

C.“绿竹入幽径,青萝拂行衣”两句中,“入”和“拂”两字赋景物以人的情态。

D.最后几句意思是说,主客在欢言挥酒、长歌曲尽之下,不知不觉就到夜深了。

(2)从全诗来看,令诗人“陶然”的原因有哪些?

试结合诗句作简要分析。

(4分)

13.对上面一首诗“相携及田家”一句中的“相携”,有人认为是斛斯山人与诗人相携,也有人认为是月与诗人相携。

结合原诗,联系自己的阅读体验与思考谈谈你的认识。

不少于200字。

(10分)

四、本大题共2小题,共8分。

阅读下面的文章,完成14、15题。

不久前,一些媒体出现的关于健康养生的节目越来越受到观众的追捧,致使一些人甚至不顾医生的劝阻,扔掉药瓶子,拿起菜篮子,力图证实靠中医的养生理论达到恢复健康的目的。

有人甚至认为如果不懂得食物颜色搭配,不知道足三里、关元穴,没听过阴阳五行和任督二脉,那就是“OUT一族”。

许多苦于药费之重、药物副作用之大的病人,到处搜寻各种“有利于”身体健康的饮食资讯,把饮食吃饭当成“功课”来做,达到了痴迷的地步。

但是,任何事物都是一分为二的,包括祖国医学在内。

因为这些养生知识多是在医学极不发达的历史年代产生的,必然有它的无奈和局限性。

正如中医学界公认的那样,祖国医学的核心是“辨证施治”,没有一个药方是对所有人都管用的。

祖国医学尚且如此,说吃日常的粮食和果蔬有“神奇”的预防、治疗作用,那就更是谬说了。

客观上讲,食物含有的某种维生素、微量元素或矿物质对人体的发育生长都是有益的。

例如,豆腐里的植物蛋白和钙质。

但如果说患了软骨病等严重缺钙的疾病,还不服用钙质剂而靠“食补”,就会延误病情。

因为要达到治疗的目的,单靠吃豆腐或豆制品,那每天要吃的量需要禁食其他所有食物才能达到。

而豆腐或豆制品所含的嘌呤较多,那就会因短时间里进食大量蛋白质而加重肾脏负担致使尿酸增高而有“痛风”的危险。

再如说西红柿能防癌。

的确,西红柿中所含的番茄素,被世界上许多医学专家公认能降低前列腺癌的风险。

但科学证实,这是要每天食入数公斤的量才可以达到的效果。

“吃长条茄子能减肥、降压、降血脂”及“喝绿豆汤能治疗肿瘤”更是捕风捉影的论点。

事实上,凡是患有上述疾病的人不会是从来不吃茄子与喝绿豆汤的。

大量的以治疗为目的地进食茄子往往会适得其反。

因为,一个正常人如果每天食用超过200-300克茄子的话,那茄子中所含的“茄碱”就会伤害人的消化系统。

至于食用各种颜色蔬菜达到健康并治疗某些疾病的说法,虽非谬说,也没什么可神奇的。

其实就是中国营养协会发布的“中国居民膳食指南”第一条说的“食物多样”的翻版。

各色蔬菜所含的维生素、微量元素或矿物质的比例不同,“什么都吃,适可而止”才是真理。

(取材自杨军《痴迷健康绝不是健康》,有改动)

14.下列说法不符合文意的一项是(3分)()

A.一些人轻信某些健康养生节目的宣传,由痴迷健康而“误入歧途”。

B.传统中医养生知识必然有它的局限性,并不能包治百病,包治百人。

C.“中国居民膳食指南”没什么可神奇的,它主张的其实是“食物多样”。

D.“什么都吃,适可而止”的观点才是对中医饮食养生理论的正确理解。

15.文中第3段“说吃日常的粮食和果蔬有‘神奇’的预防、治疗作用,那就更是谬说了”,请分条概括作者这样说的原因。

(每条不超过20个字)(5分)

五、本大题共4小题,共25分。

阅读下面的作品。

完成16~19题。

大地的语言

收获了一季小麦的中原大地上,无边无际的玉米在大地的宽广中拔节生长。

绿油油的叶片在阳光下闪烁,在细雨中吮吸。

这些大地在中国肯定是最早被耕种的土地,世界上肯定也少有这种先后被石头工具、青铜工具、铁制工具和那燃烧着石油的机具都耕作过的土地。

人类文明史上,好多闪现过文明耀眼光辉同时又被人类自身推向一次次浩劫的土地,即便没有变成一片黄沙,也早在过重的负载下苟延残喘。

翻开一、部中国史,中原大地兵连祸接,旱涝交替。

但我的眼前确实出现了生机勃勃的大地,这片土地还有那么深厚的肥力滋养这么茁壮的庄稼,生长人类的食粮。

无边无际的绿色仍然充满生机,庄稼地之间,一排排的树木,标示出了道路、水渠,同时也遮掩了那些素朴的北方村庄。

我喜欢这样的景象,这是令人感到安心的景象。

如今是全球化城市化时代,在我们的国家,数亿农民耕作的田野,吃力地供养着越来越庞大的城市。

农业,在一些经济学家的论述中,是GDP统计中效益最低、越来越难被人看好的一个产业一在那些高端的论坛上,在专家们演示的电子图表中,农业便是那根最短的数据柱,是那根爬升最乏力的曲线。

问题是,他们当中的任何一个人,又不能直接消费那些爬升最快的曲线,不能早餐吃风险投资,中餐吃对冲基金,而晚间配上红酒的大餐也不能直接是房地产。

那些能将经济高度虚拟化的赚取海量金钱的聪明人,那些能把人实际上并不需要的东西制造为一种巨大社会需求的聪明人,他们身体最基本的需求依然来自土地。

他们几十年生命循环的基础和一个农民一样,依然是那些来自大地的最基本的元素。

他们并没有进化得可以直接进食指数、期货、汇率,但他们好像一心要让人们忘记大地一一这个世界一直有一种强大的声音试图在告诉人们,重要的不是大地,重要的不是大地哺育人类的那些根本的东西。

一个叫利奥波德的美国人在半个多世纪前就质疑过这种现象,并认为造成这种现象的原

因是几千年的人类历史只发展出“处理人与人之间关系”的伦理观念,一种人与财富关系的伦理观念。

但是,迄今为止没有一种处理人与土地,以及人与在土地上生长的动物和植物之间关系的伦理观。

伦理关乎全人类。

不幸的是,我们并不生活在一个一切社会规则以全体人类利益为考量

的世界上。

现在有一种价值体系,认为世界上所有的一切都只是资源。

人是资源,土地也是资源,都可以用来创造经济效益。

而当土地成为资源时,在其上种植庄稼。

显然不如在其上加盖工厂和商贸中心。

这个体系运行的前提就是,弱小的族群、古老的生活方式需要为之付出巨大的牺牲。

农业需要作出牺牲,土地产出的一切,农民胼手胝足的劳动所生产出的一切,都是廉价

的,因为有人说这没有“技术含量”一一几千年才培育成今天这个样子的农作物没有技术含量!

积累了几千年的耕作技术没有技术含量!

只因为古人没有为了一个公司的利益去注册专利。

玉米、土豆在几百年前从美洲的印第安人那里传入了欧洲与亚洲,但墨西哥的农民至今还挣扎在贫困线上,他们背井离乡,在大城市的边缘地带建立起全世界最大的贫民窟,只为了从不得温饱的土地上挣脱出来,到城市里去从事最低贱的工作。

我曾经走在墨西哥那些被干旱折磨的原野上,在一株仙人掌巨大的阴凉下黯然神伤。

我想起一本描述拉丁关洲如何被作为一种资源被跨国资本无情掠夺的书——《拉丁美洲:

被切开的血管》。

如果书名可以视为一种现实的描述,那么,当时在我眼前的墨西哥原野的确已经流尽了鲜血。

当时眼前的地形地貌,让我想起胡安·鲁尔福的描写乡村破败的小说《教母坡》中的描述:

“我每年都在我那块地上种玉米,收点玉米棒子,还种点儿菜豆。

”但是,风正在刮走那些地里的泥土,雨水也正冲刷着那些土地里的最后一点肥力。

(取材自阿来《大地的语言》)

16.下列对文章的理解或分析,正确的两项是【】【】(4分)

A.作者认为,中原的广袤大地是世界上最早被耕种的土地,也是唯一曾经被各种农具都耕作过的土地。

B.中国数亿农民耕作于田野,但是在供养城市方面却表现出吃力,作者认为其原因在于城市发展太快。

C.在作者看来,一个人再富有,其最基本的需求也离不歼土地,因此对更多财富的创造没有实际意义。

D.有的人认为农业“没有技术含量”,但在作者看来,经过几千年成长的农业,不可能没有技术含量。

E.在墨西哥时,面对干旱的原野的地形地貌,作者联想到墨西哥农民的悲惨境遇,并因此而黯然神伤。

17.通读全文,回答下面问题。

(7分)

(1)开头两段写中原大地上田野的景象有什么作用?

(3分)

(2)如何理解文中“这个世界一直有一种强大的声音试图在告诉人们,重要的不是大地,重要的不是大地哺育人类的那些根本的东西”的含意。

(4分)

18.文中最后一段画线语句表达了作者怎样的认识和情感?

(4分)

19.文中说:

“现在有一种价值体系,认为世界上所有的一切都只是资源。

”如何理解其中“资源”一词的含意?

结合自己的生活阅历或思考,谈谈你对这种资源观晶认识。

不少于200字。

(10分)

六、本大题共1小题,共60分。

20.作文(60分)

阅读下面文字,按要求作文。

小A走进图书馆,想将架子上所有的书吞咽下去,他说他要解决肚子的问题。

小A肚子里装了许多公式,但还是解不开数学题,他去敲老师的门,说要解决脑子的问题。

数学得了满分的小A,用数学卷子的背面抄一首贴在楼道墙上的诗,他说除了脑子的问题,还要解决心灵的问题。

读过诗,小A发现自己的扣子掉了。

他找来针线缝扣子。

扣子缝歪了,针还扎疼了指头。

小A这才发现,他还要解决手的问题。

肚子的问题,脑子的问题,心灵的问题,手的问题,这些问题不仅是小A需要面对的。

甚至也是世界需要面对的。

请在上.述四个问题中选择不少于两个问题,谈谈你对它们之间关系的认识和感悟。

要求:

:

角度自选,立意自定,题目自拟,文体自选(除诗歌外),不少于800字。

参考答案