福建省福州市仓山区学年高一历史下学期期中试题.docx

《福建省福州市仓山区学年高一历史下学期期中试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省福州市仓山区学年高一历史下学期期中试题.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

福建省福州市仓山区学年高一历史下学期期中试题

福建省福州市仓山区2016-2017学年高一历史下学期期中试题

一、选择题(本大题共32小题,每小题1.5分,共48分)

1.四川不少地区过去都有举办“牛王会”的风俗。

崇州农户要给牛喂汤圆,简阳农户要给牛披红戴花,雅安农户要给牛王菩萨祝寿……这反映了( )

A.四川地区农民生活富庶、安定B.牛耕在农业生产中占重要地位

C.迷信思想借民间习俗广泛传播D.川西地区小农经济的生产特点

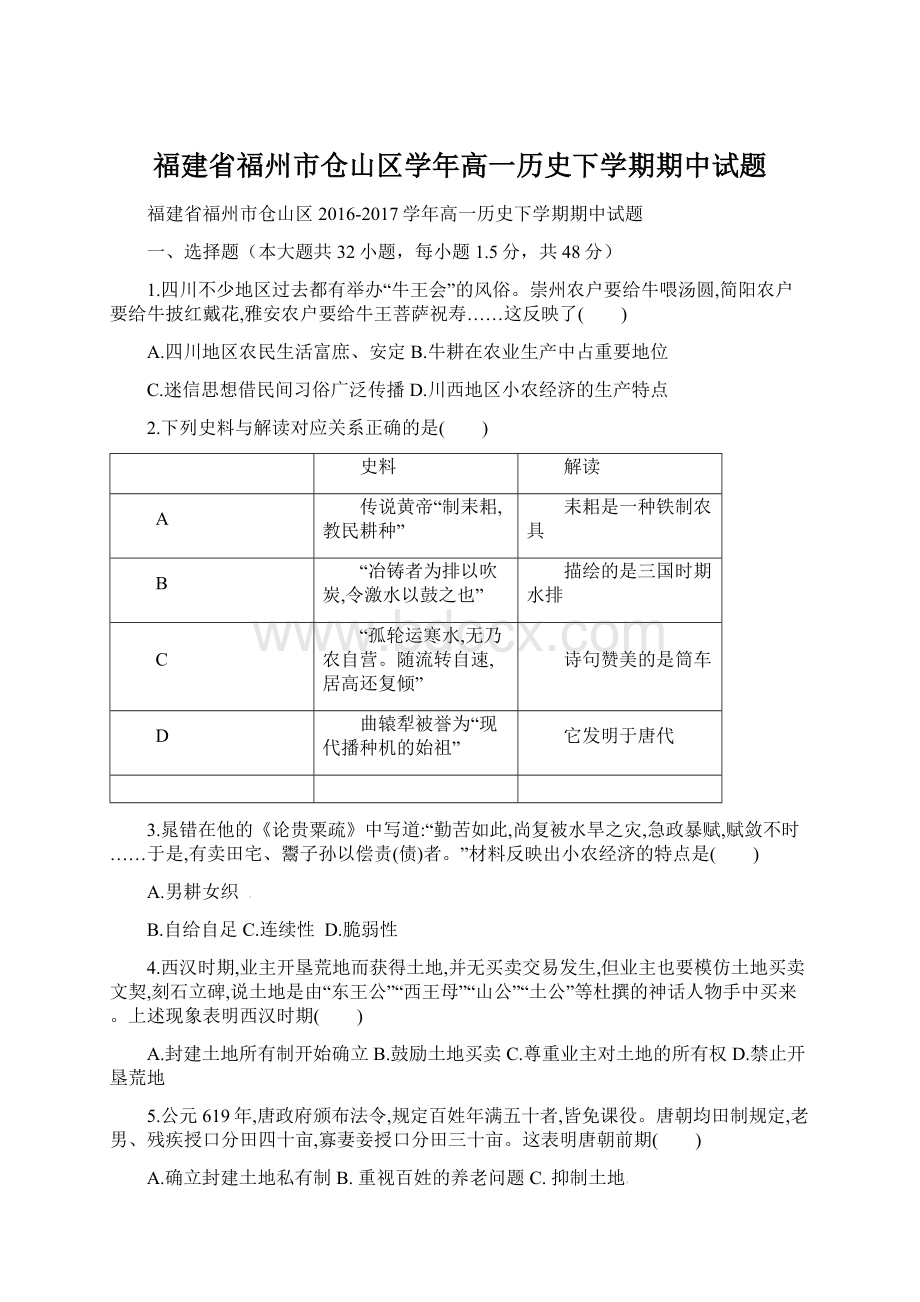

2.下列史料与解读对应关系正确的是( )

史料

解读

A

传说黄帝“制耒耜,教民耕种”

耒耜是一种铁制农具

B

“冶铸者为排以吹炭,令激水以鼓之也”

描绘的是三国时期水排

C

“孤轮运寒水,无乃农自营。

随流转自速,居高还复倾”

诗句赞美的是筒车

D

曲辕犁被誉为“现代播种机的始祖”

它发明于唐代

3.晁错在他的《论贵粟疏》中写道:

“勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时……于是,有卖田宅、鬻子孙以偿责(债)者。

”材料反映出小农经济的特点是( )

A.男耕女织

B.自给自足C.连续性D.脆弱性

4.西汉时期,业主开垦荒地而获得土地,并无买卖交易发生,但业主也要模仿土地买卖文契,刻石立碑,说土地是由“东王公”“西王母”“山公”“土公”等杜撰的神话人物手中买来。

上述现象表明西汉时期( )

A.封建土地所有制开始确立B.鼓励土地买卖C.尊重业主对土地的所有权D.禁止开垦荒地

5.公元619年,唐政府颁布法令,规定百姓年满五十者,皆免课役。

唐朝均田制规定,老男、残疾授口分田四十亩,寡妻妾授口分田三十亩。

这表明唐朝前期( )

A.确立封建土地私有制B.重视百姓的养老问题C.抑制土地

兼并D.百姓赋税过重

6.纺织业在商代经济中占有重要地位。

下列选项中可以支持这一判断的是( )

A.马王堆汉墓出土的素纱禅衣B.纺织家黄道婆创造的新式纺车

C.甲骨文中关于祭祀蚕神的内容D.《说文解字》中有关纺织产品的字

7.《明律集解附例》载:

“凡民间织造违禁龙凤文纻丝纱罗货卖者,杖一百,段匹入官。

机户及挑花、挽花工匠同罪。

”这样规定的主要目的是( )

A.抑制私营手工业的发展B.维护封建等级制度

C.宣扬封建王朝法律权威D.规范丝织行业秩序

8.在北宋东京(今开封)的夜市和“终日居此,不觉抵暮”的瓦子(文娱场所)里,随处可见流连忘返的市民身影。

这一生活图景表明( )

A.商业活动不受时间限制B.市已遍布城内各处

C.文化娱乐场所多由官府经营D.坊与市已没有区别

9.明朝的《闽大记》载:

“(闽地)善药悉自川、广、辽、陕至……若绵布,悉自他至……若宫绵色笺,皆自江浙至。

”这说明( )

A.福建经济落后、商品匮乏B.区域间长途贩运贸易相当活跃

C.政府实行农商并重政策D.全国专门性的经济生产开始形成

10.卖豆腐起家的太原王氏是明清时期的著名晋商,该家族“以商贾兴,以官宦显

”,继而大兴土木。

这一现象对经济发展所产生的消极影响主要是( )

A.官商结合导致官场腐败B.奢侈之风污染社会风气

C.抑制资本主义萌芽的滋长D.商业垄断阻碍社会进步

11.据《中国近代报刊史》,《时务报》初创时,每期只销4000份左右,半年后增至7000份,一年后达到13 000份,最多时销达17 000份,创造了当时国内报纸发行量的最高纪录。

这一现象说明( )

A.通俗性报刊广受普通民众欢迎 B.《时务报》开创了国人办报的先例

C.维新派有效利用新式媒介开启民智 D.国人所办的报纸市场需求极大

12.据《葡萄牙帝国在亚洲:

1500—1700》记载,威尼斯人从亚历山大港(位于地中海东部,埃及的重要港口)输出的胡椒香料平均年贸易量1496年为1200吨,1506年则锐减至300多吨。

导致这一变化的主要原因是( )

A.葡萄牙人垄断了东西方的贸易商路B.欧洲货币贬值导致了严重商业危机

C.新航路的开辟改变了欧洲贸易中心D.中国茶叶取代了胡椒等香料的地位

13.布罗代尔在《15到18世纪的物质文明、经济和资本主义》一文中指出:

“由于15世纪地理大发现,欧洲一鼓作气地(或几乎如此)挪动了自己的疆界,从而创造了奇迹。

”作者所指的“奇迹”主要是指( )

A.欧洲人对地理概念认识逐渐清晰B.以欧洲为中心的世界市场的形成

C.美洲新大陆的发现D.人类社会进入电气时代

14.1492年,哥伦布率三艘帆船起锚西航,议定的条件是哥伦布若在东方开疆拓土则可任当地总督,

但土地财富的9/10要归西班牙王室。

由此可见探险远航的本质是( )

A.拓展生存空间B.延伸贵族王权C.殖民掠夺活动D.奴役他方民众

15.自上世纪20年代以

来,在美洲大陆上,哥伦布纪念日便是纪念欧洲与美洲首次碰撞后,产生新的混血种族及其文化的节日,并被人们称为“种族之日”。

这里纪

念的是( )

A.发现新大陆的英雄B.开启美洲历史的新篇C.世界开始走向整体D.文明的交流与碰撞

16.下面为近代中国茶叶新式销售渠道示意图。

该流程图反映出( )

A.茶叶出口数额远超内销B.外国商人在华合法设厂

C.外销型农产品形成规模D.自然经济体系完全解体

17.《南京条约》中的“五口”,是英国人基于“广州是传统的外贸口岸;福州靠近盛产红茶的武夷山;上海位于长江入海口附近,且临近富饶的江浙”等理由选择的结果。

这种选择( )

A.便利英国向中国大量倾销鸦片B.表明英国的目的是打开中国市场

C.便利英国掠夺中国劳动力办厂D.表明英国要向中国大量投资

18.1896年年初,御史王鹏运建议清廷“特谕天下,凡有矿之地,一律准民招商集股,呈请开采,地方官认真保护,不得阻挠”。

清廷户部和总署对议奏照准。

清廷支持这一议奏的目的是( )

A.模仿西方国家实现“工业立国”B.发展商办企业与外商竞争

C.支付战争赔款和改善财政状况D.取消对发展工商业的限制

19.福州船政局的中国工匠独立制造的“平远号”铁甲舰,其性能不亚于北洋舰队从国外购买的“远”字号战舰。

在甲午海战中,“平远号”一炮击中日本战舰“松岛号”水雷室,震惊敌军。

以上材料从一个侧面反映了( )

A.中国海军实力远超日本B.洋务运动培养了技术人才

C.中国海军将士英勇善战D.自造战舰性能优于外购战舰

20.毛泽东在审定和修改中宣部关于学习、宣传过渡时期总路线的提纲时写道:

“这条总路线是照耀我们各项工作的灯塔”,这里的“各项工作”包含( )

A.进行土地改革B.实施第一个五年计划

C.发起“大跃进”和人民公社化运动D.对国民经济进行全面调整

21.第一个五年计划期间,上海、天津等工业先进地区人均工业产值的增长率低于全国平均水平。

这反映出当时中国( )

A.工业发展速度放缓B.重工业生产速度加快C.工业布局发生变化D.工商业改造已经完成

22.图片反映一定时期的历史现象,下图反映的历史事件对中国农村产生过很大影响,其相同之处是( )

A.都以过渡时期总路线为指导B.都为社会主义改造奠定了基础

C.都调动了农民建设社会主义的积极性D.都提高了农村经济的公有化程度

23.1961年,我国开放了集市贸易41437个,1962年为38666个,在大中城市也相继出现了一些农副产品的自由市场。

下列各项中对这一举措解读正确的是( )

A.目的是改变生产资料所有制B.政府对经济政策进行调整

C.解决了市场机制的运用问题D.有利于市场经济的发展

24.《中国农业现代化道路的探索》指出:

“它将家庭经营引入集体经济组织内部,家庭经营只是其中一个层次,统和分是相互依存、相互促进、共同发展、不断完善的关系。

它继承了合作化的结果,汲取了中国传统农业的精华,又符合社会主义的原则。

”这里“汲取了中国传统农业的精华”“又符合社会主义的原则”分别指( )

A.个体经营、集体经济B.精耕细作、平均主义C.协作经营、按劳分配D.小农经济、共同劳动

25.上世纪80年代初,陈云同志提出了关于经济建设的“鸟和笼子”理论。

他说:

搞活经济……就像鸟和笼子的关系一样,鸟不能捏在手里,捏在手里会死,要让它飞,但只能让它在笼子里飞。

没有笼子,它就飞跑了。

陈云的“鸟和笼子”理论喻指( )

A.社会主义与资本主义B.国营经济与个体经济C.对内改革与对外开放D.市场调节与计划指导

26.下图是由1991年出版的《走向繁荣的战略选择》的部分目录。

据此推测该书的主题是( )

A.清算“文化大革命”的“左”倾错误B.总结真理标准问题讨论的理论成果

C.记录中共十一届三中全会以后的改革历程D.探讨中国经济体制改革的发展方向

27.据下图判断中国进出口总额开始出现较快增长的年代,与此同步发生的重大事件是( )

A.设立四个经济特区B.开放14个沿海港口城市C.开发上海浦东地区D.加入世界贸易组织

28.中国某婚姻法规定:

“废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度,实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。

”这一婚姻法应颁布于( )

A.民国初年B.新中国成立之初C.改革开放后D.维新变法时期

29.1906年除夕,两广总督岑春煊发布谕告,宣布从明年正月起,废除“婢膝奴颜,有伤气节”的下跪请安,大小官员相见,概用长揖,同时废除禀帖中的“卑职”等用语。

其后,湖北、江苏、河南等省纷纷效仿。

这种现象说明在当时( )

A.平等观念在一定范围内传播B.辛亥革命革除中国社会传统陋习

C.三纲五常思想受到严重冲击D.近代文明礼仪被中国人普遍接受

30.上海是近代中国茶叶的一个外销中心。

1884年,福建茶叶市场出现了茶叶收购价格与上海出口价格同步变动的现

象。

与这一现象直接相关的近代事业是

A.大众报业B.电报业C.铁路交通业D.轮船航运业

31.随着汽车、火车、轮船在近代中国的出现,“乘客不分男女座,可怜坐下挤非常”这样的竹枝词也开始流行起来,这反映了()

A.人们对新式交通工具的赞同与认可B.新式交通工具并没有改善人们的出行状况

C.新式交通工具的出现冲击了传统的伦理道德D.人们从没有停止过对交通工具改进的追求

32.近代中国社会风俗的变化呈现出严重的不平衡,主要因为( )

A.列强侵略主要集中在东部沿海地区 B.清政府对外开放的地域集中在东部

C.中国各地经济的发展严重不平衡 D.中国各地的风俗习惯严重不平衡

二、材料分析题(本大题3个小题,第33题19分,第34题21分,第35题12分,共52分)

33.(19分)瑞蚨祥是全国知名的百年老字号,该公司的发展几乎浓缩了中国近现代企业发展的整个历程。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 瑞蚨祥1868年创建于山东济南,1893年瑞蚨祥设立了北京分号北京瑞蚨祥绸布店,在短短几年内几乎垄断京城绸布行业„„同时在天津、青岛、烟台、上海等地的分号也相继设立。

材料

二 下图是瑞蚨祥青岛分号的经营销售额变化趋势图

材料三 1956年,瑞蚨祥公司向毛泽东主席呈写了《瑞蚨祥公司生产情况报告》,毛主席指示:

“历史名字要保存,瑞蚨祥、同仁堂一万年要保存!

”

1985年瑞蚨祥被国内贸易部命名为中华老字号,老字号焕发新生机;济南瑞蚨祥绸布店1988年完成销售额480万,实现利税45万元。

请回答:

(1)根据所学知识指出瑞蚨祥创办时中国经济结构发生了什么变化?

(6分)

(2)材料二中是青岛瑞蚨祥生产经营销售额变化曲线图,说说1912年至1925年、1937年至1949年这两个阶段所呈现出怎样的变化趋势?

(2分)扼要指出各自阶段发生变化的主要原因。

(9分)

(3)材料三反映了瑞蚨祥历经的两次重要发展的机遇,分别指出两次机遇出现的原因。

(2分)

34.(21分)通货膨胀,意指一般物价水平在某一时期内,连续性地以相当的幅度上涨的状态。

它对社会发展实际上是一把“双刃剑”。

阅读材料,回答问题。

材料一:

16世纪以前,西欧的物价在数百年内一直是比较稳定的。

只有当战争、欺收、瘟疫时才会发生暂时波动。

但在16世纪欧洲各国流通的贵金属重量增加了3倍,相应地从16世纪30年代起,物价一直迅速上涨。

……到16世纪末,西班牙的物价比16世纪初平均上涨了4.2倍,法国物价指数比16世纪初高2.2倍,英国高2.6倍,荷兰的主要城市高3倍,阿尔萨斯、意大利和瑞典高将近2倍。

——摘自萧国亮、隋福民著《世

界经济史》

材料二:

法币发行与物价指数表

年月

法币发行量(亿元)

发行指数

上海批发指数

重庆批发指数

1937年

6月

14.1

l

1

1945年12月

10319

732

885

1405

1946年12月

37261

2642

5713

2688

1947年12月

331885

2353

83

40107

1948年

8月

6636946

470705

4927000

—

—摘自刘克祥、陈争平著《中国近代经济史简编》

材料三:

1985—1989年我国物价指数上涨情况表

年份

1985年

1986年

1987年

1988年

1989年

物价指数

11.9%

7%

8.8%

20.7%

16.3%

——据《巨变:

1978年—2004年中国经济改革历程》相关数据整理

材料四:

从1988年8月中旬开始,各地先后出现抢购先兆,在上海,8月17日、18日,抢购的迹象已经明显,……从8月19日起出现全国性抢购狂。

……银行门前提款的人拥挤不堪,上海银行告急。

——摘自尹永钦、杨峥晖《巨变:

1978年

—2004年中国经济改革历程》

(邓小平)在1988年5月19日说:

“理顺物价,改革才能加决步伐。

物价问题是个历史遗留下来的。

过去,物价都是由国家规定。

”“这种违反价值规律的做法,一方面使农民生产积极性调动不起来,另一方面使国家背上一个大包袱,……所以不解决物价问题就不能放下包袱,轻装前进。

”

(1)依据材料一结合所学知识,分析推动16世纪欧洲物价上涨的主要因素。

从社会转型角度,分析物价上涨对欧洲社会产生的影响。

(6分)

(2)依据材料二结合所学知识,分析导致1946—1948年国统区产生恶性通货膨胀的主要原因及其影响。

(9分)

(3)依据材料三,指出20世纪80年代中后期我国物价变动的特点,并结合材料四和所学知识,分析20世纪80年代后期的通货膨胀对我国经济体制改革的影响。

(6分)

35.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料:

恩格尔系数是经济学衡量居民生活水平高低的一项重要指标,一般随居民家庭收

入和生活水平的提高而下降。

其计算公式为:

恩格尔系数=(食物总支出÷家庭总支出)×100%。

根据图11并结合所学知识,就中国城市、农村或两者对比,截取任一时段说明其变化

趋势及原因。

(说明:

要求史实清楚,逻辑严密,论证合理)

高一历

史参考答案

1、选择题:

1-5BCDCB6-10CBABC11-15CCBCD16-20CBCBB

21-25CDBAD26-30DBBAB31-32CC

2、非选择题

33.(19分)

(1)自然经济逐渐解体;外国资本主义不断入侵;洋务运动的官僚资本产生。

(此题若没有答出自然经济逐渐解体均扣一分)(6分)

(2)1912年至1925年变化趋势:

短暂的繁荣(或短暂的春天);原因:

辛亥革命推翻清朝统治、欧洲列强忙于“一战”放松对中国经济侵略、中华民国临时政府奖励发展实业、国内抵制日货提倡国货反帝爱国的群众运动。

(5分)

1937年至1949年:

日益萎缩直至陷入绝境;原因:

日本全面侵华战争和经济掠夺、美国的经济

侵略加剧、官僚资本的排挤、国民政府加税及通货膨胀。

(6分)

(3)第一次机遇的原因:

社会主义改造;(1分)第二次机遇原因:

改革开放。

(1分)

34.(21分)

(1)因素:

通过开辟新航路,欧洲殖民者从非洲和美洲掠夺了大量的黄金和白银,导致欧洲贵金属大量增加。

(2分)

影响:

导致封建地主势力衰落,新兴资产阶级力量壮大(或引起欧洲的价格革命);推动了欧洲社会由封建社会向资本主义社会转变(或加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展)。

(4分)

(2)原因:

国民党发动内战,导致军费激增;国民政府实行通货膨胀政策(或国民政府滥发纸币,实行通货膨胀)。

(4分)

影响:

严重摧残了民族资本主义工业;使四大家族的官僚资本急剧膨胀;严重恶化了人民的生活;加速了国民政府统治的垮台。

(5分,每点2分,答出其中3点给5分)

(3)特点:

物价上涨幅度大

;物价波动幅度大;物价上涨持续时间长。

(2分,每点1分,答出其中两点即可)

影响:

全国性抢购风潮的出现,导致经济秩序混乱,使经济体制改革遭遇困境;推动了中国由计划经济体制转向社会主义市场经济体制的步伐。

(4分)

35.(12分)评分标准:

一等(12-10分):

趋势描述准确,史实运用合理充分,逻辑严密,论证充分,表述清楚。

二等(9-7分):

趋势描述比较准确,史实运用比较合理充分,逻辑比较严密,论证比较充分,

表述比较清楚。

三等(6-4分):

趋势描述基本准确,史实运用基本合理,逻辑基本严密,论证、表述基本清楚。

四等(3-0分):

能够描述一种趋势,但未能运用史实予以论证,或论证存在史实错误,逻辑混乱,表述不清。

示例一:

1978年至1984年,中国农村地区的恩格尔系数显著下降,反映了我国农村人民生活水平显著提高。

①1978年底,中共十一届三中全会召开,党的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放。

(史实)促进了中国生产力的提高,推动了整个国家社会经济的进步。

(史论)

②人民公社体制逐渐取消,

家庭联产承包责任制逐渐推广。

(史实)广大农民的生产积极性得以释放,粮食增产增收。

(史论)③乡镇企业发展起来(史实),农村生产力提高,农民生活水平随之提高。

(史论)

示例二:

1992年至1997年,中国城市地区的恩格尔系数显著下降,反映了我国城市人民生活水平显著提高。

①1992年,邓小平南巡讲话,解释了社会主义的本质等问题。

进一步解放了人们思想,坚定了中国改革的方向。

②1992年,中共十四大召开,确立建立社会主义市场经济体制的目标;1993年中共十四届三中全会使得十四大提出的经济体制改革目标和基本原则具体化;1997年中共十五大又解决了社会主义市场经济体制下所有制结构等问题。

社会主义市场经济逐步发展,显著提高了城市居民的收入。

③90年代,改革开放进入新阶段。

人们的消费观念发生很大变化。

④八十年代末九十年代初,东欧剧变、苏联解体。

各国普遍接受市场经济体制。

⑤经济全球化趋势加强,中国进一步对外开放。

经济区域集团化趋势加强,中国加入APEC等区域组织。

提高了城市居民的收入,改变了城市居民的消费结构。

⑥第三次科技革命进入信息化阶段。

中国经济发展模式发生变化,城市居民消费能力提高。