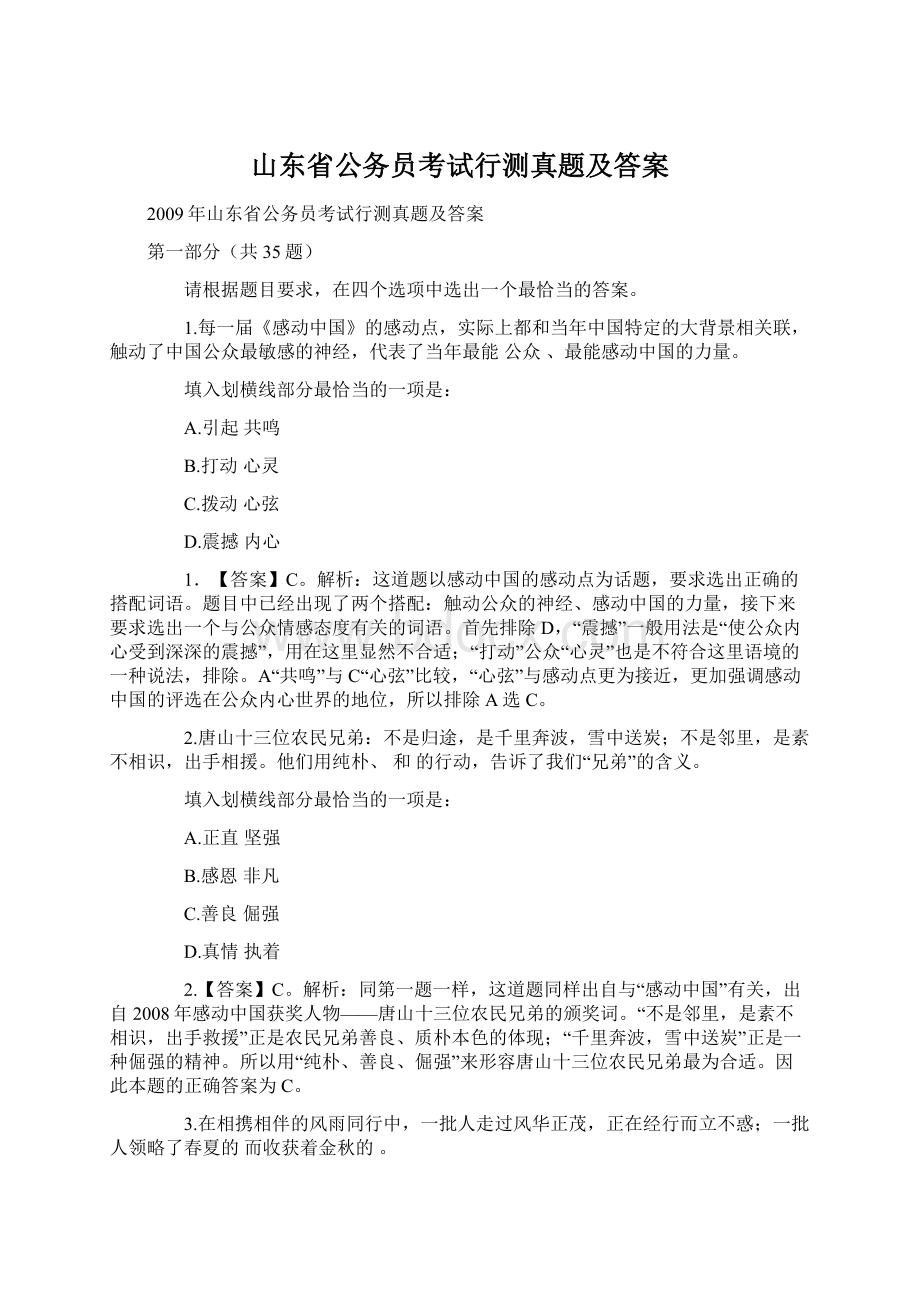

山东省公务员考试行测真题及答案.docx

《山东省公务员考试行测真题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省公务员考试行测真题及答案.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

山东省公务员考试行测真题及答案

2009年山东省公务员考试行测真题及答案

第一部分(共35题)

请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。

1.每一届《感动中国》的感动点,实际上都和当年中国特定的大背景相关联,触动了中国公众最敏感的神经,代表了当年最能公众、最能感动中国的力量。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.引起共鸣

B.打动心灵

C.拨动心弦

D.震撼内心

1.【答案】C。

解析:

这道题以感动中国的感动点为话题,要求选出正确的搭配词语。

题目中已经出现了两个搭配:

触动公众的神经、感动中国的力量,接下来要求选出一个与公众情感态度有关的词语。

首先排除D,“震撼”一般用法是“使公众内心受到深深的震撼”,用在这里显然不合适;“打动”公众“心灵”也是不符合这里语境的一种说法,排除。

A“共鸣”与C“心弦”比较,“心弦”与感动点更为接近,更加强调感动中国的评选在公众内心世界的地位,所以排除A选C。

2.唐山十三位农民兄弟:

不是归途,是千里奔波,雪中送炭;不是邻里,是素不相识,出手相援。

他们用纯朴、和的行动,告诉了我们“兄弟”的含义。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.正直坚强

B.感恩非凡

C.善良倔强

D.真情执着

2.【答案】C。

解析:

同第一题一样,这道题同样出自与“感动中国”有关,出自2008年感动中国获奖人物——唐山十三位农民兄弟的颁奖词。

“不是邻里,是素不相识,出手救援”正是农民兄弟善良、质朴本色的体现;“千里奔波,雪中送炭”正是一种倔强的精神。

所以用“纯朴、善良、倔强”来形容唐山十三位农民兄弟最为合适。

因此本题的正确答案为C。

3.在相携相伴的风雨同行中,一批人走过风华正茂,正在经行而立不惑;一批人领略了春夏的而收获着金秋的。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.炽热静美

B.明媚丰厚

C.绚烂丰盈

D.烂漫静谧

3.【答案】C。

炽热,意为温度极高,热烈,通常用来形容夏季。

明媚,鲜明可爱,通常用来形容春季,如春光明媚等。

由第一个空前的“春夏”可首先排除A、B。

绚烂,就是浓烈繁华,绚丽多彩。

丰盈,意为富足。

烂漫,光彩四射,绚丽多彩。

静谧,形容静寂无声或形容忧愁的样子。

由第二个空前的“收获”可看出后面选“丰盈”更恰当。

由此排除D而选C。

4.牺牲在抗灾前线的年轻战士武文斌:

山崩地裂之时,绿色的迷彩撑起了生命的希望,他竖起了旗帜,自己却悄然倒下,在那灾难的背景下,他26岁的青春,是的那束光。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.沉重明亮

B.阴森耀眼

C.黑色最亮

D.慌乱绚丽

4.【答案】C。

阴森,阴沉,可怕,常用来形容地方、气氛、脸色等,灾难的背景不能用“阴森”。

故排除B。

慌乱,慌张忙乱,通常只能用来形容人,与“背景”不能搭配,故D也排除。

由“那束光”中的“那”可知“他的青春”是很多束光中特别的一束,故这里用“最亮”更能显出这种特别,而A项的“明亮”则显示不出这种强烈的语气。

“黑色的背景下最亮的那束光”,这样的表述形象生动,震撼人心,与句子的背景——“感动中国”年度人物贴合,故本题的正确答案为C。

5.要创作一件艺术作品,包括一篇文学作品,需要一些条件,这就是知识、经验、想象三样东西。

把知识和经验组织起来,就是。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.结合创造力

B.糅合创作力

C.调和想象力

D.协调感受力

5.【答案】C。

解析:

这道题的突破口在第二个空。

首先看“感受力”,前句提到创作艺术作品,提到知识、经验、想象力,这些都与“感受”无关,故首先排除D。

再看“创造力”、“创作力”,似乎与前句内容有对应,但是须注意,前句提到了知识、经验、想象力三样东西,而后句只是知识、经验两样,显然不能完全包含,故排除A、B。

本题的正确答案为C,即这句话承接上句的三样东西,阐述了它们之间的关系。

6.消防战士李隆:

火场、废墟,有多少次出生入死,就有多少次不离不弃。

他用希望希望,用生命生命。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.点燃换回

B.带来挽救

C.扩展激活D连接拯救

6.【答案】C。

解析:

这道题也出自“感动中国”年度人物的颁奖词。

点燃,点着,使燃烧,意为希望从无到有,与文意矛盾,故排除A。

同理也排除B。

连接,使连接,起中介作用,这与文中主动施救的消防战士形象不符,故排除D。

扩展,向外伸展,即本来就有希望,把它更进一步伸展了,这与文意相符。

“生命激活生命”的表述也更有力,感动人心,故C项为正确答案。

7.就一个群体而言,发生某种风险的几率会随着规模的扩大而趋向一个常数。

层次越高,范围越大、人数越多,这个客观存在的就越、越稳定。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.定数集中

B.变数显著

C.常数明显

D.固数明确

7.【答案】C。

解析:

这道题比较简单,由第一个空即可直接选出答案。

题中第一句话说几率趋向一个“常数”,第二句话接着说这个“常数”越明显、越稳定。

注意第二句中“这个”的指代,“定数”、“固数”都太绝对,文中不曾提到,故排除。

“变数”与文意相反,故排除。

8.在这个世界上,依然有很多朋友热爱纸质的芬芳,翰墨的留香,也依然有很多人经过岁月的后仍坚守着朴实的,渴望真诚的交流,欣赏丰富而的灵魂。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.淘洗信念淡定B洗礼理想平静

C.磨砺理念激扬

D.检验作风优雅

8.【答案】A。

解析:

这道题的突破点在第三个空。

由“朴实的”、“真诚的”、“丰富的”可看出文段的总体基调,显然“激扬”与此不符,故排除C。

平静,常形容浅层次的事物,不能与“灵魂”搭配,故排除B。

检验,是通过观察和判断,适当时结合测量,试验所进行的符合性的评价,后文并不涉及“符合性评价”,故排除D。

本题的正确答案为A。

9.2008年,中国大地上堪称祸福更替,悲喜交集。

所谓“福”和“喜”,大抵是百年一遇,普照人心,如迎接北京奥运会和残奥会,纪念改革开放30周年;而所谓“祸”与“悲”,则属于_______、_______。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.惊天动地千难万险

B.惊涛拍岸山河破碎

C.猝不及防石破天惊

D.防不胜防有惊有险

9.【答案】解析:

C。

由常识可知,2008年的“祸”与“悲”主要是指南方的冰灾和汶川的地震,都属于造成重大损失的天灾。

A项“惊天动地”形容某个事件的声势或意义极大,多用作褒义,与“祸”与“悲”的感情色彩不符,故排除。

B项的“山河破碎”比喻国家遭到外敌侵略,领土沦陷丧失,显然用在这里也不合适,故排除。

C项的“猝不及防”形容事情来得突然,来不及防备。

D项的“防不胜防”形容防备不过来。

显然天灾都属于“猝不及防”的,故本题的正确答案为C。

10.党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出:

农业基础依然薄弱,最需要_____;农村发展依然滞后,最需要______;农民增收依然困难,最需要______。

填入划横线部分最恰当的一项是:

A.强化带动扶助

B.加固支持提高

C.加强扶持加快

D.夯实加快扶持

10.【答案】C。

解析:

由第一个空前面的“薄弱”,可知后面应填与“弱”对应的“强”,故可首先排除B、D。

带动,引导使之前进。

扶持,支援,帮助。

第二个空农村发展滞后,需要的是“扶持”而不是“带动”。

扶助,扶持帮助。

加快,使变得更快。

第三个空前面讲“增收”,与“增”对应的是“加”,故这里选“加快”更恰当。

本题的正确答案为C。

11.清人纪晓岚讲过:

有个官员一辈子没做过坏事,所到之处,也不过饮人一杯清水而已,于是想要阎王爷赏他来生还去做官。

阎王爷却讥笑道:

不贪不占,就能算是好官吗?

假若不搜刮民财就是好官,那么塑一个木偶放在官府,连井水也不喝,岂不更好?

该官辩解:

我虽无功,但也无罪呀。

岂料阴司对为官者行为俱记录在案:

做官三年,无绩可求,纯属混混一个。

这段文字意在说明:

A.为官之道

B.无功即为有过

C.为官需廉政亦需勤政

D.为官不为民做主,不如回家种红薯

11.【答案】B。

解析:

这段文字通过纪晓岚讲述的故事,说明了一个道理——无功即为有过。

A项“为官之道”的内涵太过宽泛,没有表达出文段主要说明的问题,故排除。

C项“勤政”的内容文段中未有涉及,文中强调的是“绩”,无绩不代表不勤政,故排除C项。

D项“不为民做主”文中并不曾提到,文段只是说没有功绩,故D项也应排除。

本题的正确答案为B。

12.仙人掌这种无叶有节、长着刺的“常青植物”、“卫士植物”,无论是生在沙漠、悬崖这种人迹罕至之地,或是公园、路边这种人流如川之地,她都能做到坦然无忧,笑迎日出日落。

无论是其形胖如山丘,或是其体瘦如孤峰,她都能安身为乐,外不劳形去减肥;无忧为福,内不思悲以滋补,很有点“莫思身外无穷事,且尽生前有限杯”的味道。

这段文字描述的主要是:

A.仙人掌的做派是豁达的,仙人掌的风骨是秀爽的

B.仙人掌的胸襟是博大的,仙人掌的精神是高尚的

C.仙人掌的生命是坚强的,仙人掌的情趣是自然的

D.仙人掌是平常的“花瓶”,但又是不平常的“刺头”

12.【答案】C。

解析:

这段话以仙人掌为主题,第一句谈了仙人掌的生长环境——虽然生长在“沙漠、悬崖”这样恶劣的环境下,但是它依然坦然无忧,笑迎日出日落,说明它生命力的顽强;第二句谈到了仙人掌安身为乐、无忧为福,说明了它情趣的自然。

所以正确答案是C。

13.根基坚固,才有繁枝茂叶,硕果累累;倘若根基浅薄,便难免枝衰叶弱,不禁风雨。

山不解释自己的高度,并不影响它的耸立云端;海不解释自己的深度,并不影响它容纳百川;地不解释自己的厚度,但没有谁能取代它孕育万物的地位……人生在世,我们常常产生想解释点什么的想法。

然而,一旦解释起来,却发现任何解释都是那样的苍白无力。

这段文字告诉我们的道理是:

A.开水不响,响水不开

B.欲成事者必须严以律已

C.低调做人,是一种智慧

D.解释的多余和尴尬

13.【答案】C。

解析:

这段文字通过对自然界景物的描述来说明做人的道理。

第一句从树入手,说明要“根基牢固”。

第二句以山、海、地作比,说明低调并不影响事物存在的价值。

第三句说明张扬最终的指向是“苍白无力”。

A项“开水不响,响水不开”形容有丰富知识的人不喜欢表现自己,而没有什么知识的人却极喜欢表现自己,这样的表述过于绝对,应排除。

B项强调“严以律己”,即严格要求自己,文中并没有涉及,故排除。

D项从字面意思对文段作出理解,不属于文段告诉我们的道理,故排除。

故本题的正确答案为C。

14.在春秋战国时期宋国有个叫子罕的以不贪而名垂青史。

有一次,一个人得了块玉,拿去送给当权的子罕。

子罕拒不接受。

那人说,让做玉的师傅看过,说是件宝物,才敢送给你的。

子罕道,你的宝物是这块玉,我的宝物是“不贪”,我若收下你这块玉,你和我的宝物不都丧失了吗?

还不如各人留着各自的宝物好啊!

这段文字给人的警语是:

A.君子慎独

B.君子坦荡荡,小人常戚戚

C.一丝一缕,我之名节;一厘一毫,民之脂膏

D.宽一分,民受赐不止一分;取一文,我为人不值一文

14.【答案】A。

解析:

这段文字讲述了春秋战国时期子罕“不贪”的故事。

题干要求选择文段给人的警语,所谓“警语”,须具有一定深度,不能是文段内容的概括。

A项“慎独”是我国古代儒家创造出来的具有我国民族特色的自我修身方法,指的是人们在个人独自居处的时候,也能自觉地严于律己,谨慎地对待自己的所思所行,防止有违道德的欲念和行为发生,从而使道义时时刻刻伴随主体之身。

这与文中的“我的宝物是‘不贪’”相符。

B项意为,作为君子,应当有宽广的胸怀,可以容忍别人,容纳各种事件,不计个人利害得失。

这显然与文段讲的“不贪”相去甚远,排除。

C、D都是倡廉的俗语,虽表达了“不贪”的含义,但都没有脱离文章的内容概括,算不上是警语,故排除。

本题的正确答案为A。

15.看到室内墙角处的一轮旧纺线车,耳际似乎响起那彻夜不眠的嗡嗡声;目睹旧织布机、往事仿佛在那节奏感强烈的织布声中浮现脑海。

家织土布属于古老的传统技术,男耕女织,天经地义。

土布常被作为农村姑娘的嫁妆和她们心灵手巧的见证。

农家妇女坐在织布机旁,把她们多姿多彩的生活与梦想编织在或清白如雪或繁花似锦的土布里。

这段文字表达的主要是:

A.心灵的归本还原、还淳返朴

B.人间的真情珍藏在土布中

C.旧事民风,睹物生情

D.昔日的浮华如梭穿过

15.【答案】C。

解析:

这段文字主要讲述了由看到旧纺线车及旧织布机引发的一系列感想。

第一句是中心句,由眼中所见,引发脑中所想。

后三句具体描写了想的内容——家织土布的来历及其中蕴含的感情。

A项引申过度,不是文段主要表达的内容。

B项只是文段最后一句表达的内容,不够全面,排除。

D项属凭空臆测,文中不曾表露,排除。

本题的正确答案为C。

16.汉字的方块式结构由点画穿插而成,经历过多次演变,形成篆、隶、草、行、楷五种字体。

篆书是匀净的线条组织,结构类似图案。

隶书笔画变篆书的婉转为方折,横平竖直、撇捺翻挑,结构仿佛“崇台重宇”。

楷书的笔画形状最丰富,结体欹侧而端庄。

行书也是欹侧的体态,但是笔画牵连映带,具有流利的美韵。

草书线条连绵盘曲,结构简略,放逸生奇。

这段文字表达的主要是:

A.中国书法是书写汉字的艺术

B.书法的外在形式美来自汉字形态

C.书法的内在美韵来自书写的笔力、笔势

D.书法这门艺术的显著特征是由“汉字”与“书写”所决定

16.【答案】B。

解析:

这段文字主要讲述了汉字五种字体外在形式上的美感特征。

第一句总说汉字的五种字体。

后五句分别介绍了篆、隶、楷、行、草五种字体在线条和结构上的特点。

A项“中国书法”的表述太过宽泛,文段只是表达其中的一个层面,故排除。

C项“书写的笔力、笔势”文中不曾涉及,排除。

D项文中只谈及“汉字”的问题,关于“书写”不曾涉及,故排除。

本题的正确答案为B。

17.有人说:

没有享受到某种社会服务的人就好像一个大沙漠,享受到这种社会服务的人就好像大沙漠中的一个绿洲,沙漠永远在吞噬着绿洲,而保护绿洲的唯一办法,就是把沙漠尽快地改造成为绿洲。

这段文字说明的是:

A.大数定律

B.沙漠效应

C.绿洲效应

D.此长彼消法则

17.【答案】C。

解析:

这段文字主要说明的是社会保障理论中的“绿洲效应”。

当一项社会保险制度只对一小部分公民有效时,大多数没有保障的人就会千方百计地来利用这项制度。

所谓“大数定律”,其大意是:

一个保险项目参保的人越多,发生风险的几率就越小,因此保险项目本身的风险也就越小,亦即保险项目的稳定性、可靠性就越大。

文段围绕“沙漠”和“绿洲”展开,因此正确答案通常在B、C之间选择。

由“而保护绿洲的唯一办法”可知,文段强调的重心在“绿洲”,故选C。

18.《史记》中《公仪休嗜鱼》说的是,公仪休在鲁国当丞相的时候特别喜欢吃鱼,有很多人投其所好送鱼给他,他一概不收。

有人问:

你为什么喜欢吃鱼却不收鱼?

他说,我现在做丞相买得起鱼,自己可以买来吃。

如果因接受了别人送的鱼而被免职,我从此就买不起鱼,也吃不起鱼了。

这段文字意在说明:

A.贪欲猛如虎,贪欲如洪水

B.人的性格各异,嗜好有别

C.做一个正直向上的人,首先要“寡欲”

D.贪欲是把一个人推向不归路的“助推器”

18.【答案】C。

解析:

这段文字讲述了《史记》中《公仪休嗜鱼》的故事。

由文中的“如果因接受了别人送的鱼而被免职,我从此就买不起鱼,也吃不起鱼了”可看出,要想经常有鱼吃,关键在自己,要“寡欲”。

这与选项C一致。

B讲人的性格、嗜好,完全与文段要表达的内容无关,排除。

A、D都是在强调“贪欲”的危害,文中“有很多人投其所好送鱼给他,他一概不收”,这是在讲“寡欲”,故排除。

本题的正确答案为C。

19.在觅食过程中,成百上千只蚂蚁在蚁穴和食物所在处之间来来往往,最终都能够在相对最短时间内得到食物,却从来不会有拥堵现象出现。

德国科学家赫尔冰发现,避免道路拥堵是基于蚂蚁之间的交流。

在一条路有可能出现拥堵时,返回的蚂蚁就向迎面过来的同伴发出信息素,让它选择另一条路。

他认为,人类可以采取相同方法减少车辆拥塞现象。

这段文字说明的主要是:

A.聪明蚂蚁启发人类解决交通拥堵

B.解决难题,从蚂蚁觅食中找思路

C.互通情况,绕道可避免遭遇拥堵

D.蚂蚁的不拥堵与人类的车辆拥塞

19.【答案】A。

解析:

这段文字主要讲述了科学家由蚂蚁的不拥堵得到启示,探索可以用相同方法减少车辆拥塞现象。

第一句先说蚂蚁不会出现拥堵现象。

第二三句讲述蚂蚁不会出现拥堵现象的原因。

最后一句由蚂蚁引申到人类,提出可以用相同方法解决车辆拥塞问题。

B项的表述太过笼统,只说解决难题,没有提到车辆拥塞,而且“蚂蚁觅食”的表达也不够贴切,故排除。

C项表述太过绝对,排除。

D项只是提出文段中涉及的两个角度,并不是文段主要说明的内容,故排除。

本题的正确答案为A。

20.三个和尚在破庙里相遇。

“这庙荒废必是和尚不虔。

”甲和尚说。

“必是和尚不勤。

”乙和尚说。

“必是和尚不敬。

”丙和尚说。

三人争执不下,决定留下来各尽所能。

于是甲和尚礼佛念经,乙和尚整理庙务,丙和尚化缘讲经,果然香火渐盛。

但是,后因三人争功闹了个不休,庙里的盛况又逐渐消失了。

这段文字告诉我们的道理是:

A.所有的成败得失,取决于天时、地利和人和

B.“三个和尚没水吃”这句话是有道理的

C.成也人心,败也人心;得也人心,失也人心

D.分工负责、各尽所能十分重要

20.【答案】C。

解析:

这段文字通过三个和尚经营寺庙的故事告诉人们“人心”对得失成败的重要作用。

第一至五句介绍三个和尚关于破庙荒废的争执与结果。

第六句讲述三个和尚同心协力,各司其职,寺庙被经营的香火鼎盛。

最后一句讲述后来三个和尚争功,寺庙盛况不再。

A项中所谓的“天时”、“地利”故事中不曾涉及,文中主要讲的是“人和”,故排除。

B项只能解释最后一句话,与之前的“香火渐盛”矛盾,故排除。

D项只印证了“香火渐盛”,对后来的“盛况不再”没有涉及,故排除。

本题的正确答案为C。

21.楷树,果实椭圆形,红色,木材细致。

相传这种树最早生长在孔子墓旁,树干挺拔,枝繁叶茂,似为众树的榜样。

模树,春天青翠碧绿,夏季赤红如血,秋日变白,冬日变黑,因其色泽纯正,“不染尘俗”也为诸树之榜样,相传此树最早生长在周公的墓旁。

这两种树分别称之为“楷”和“模”,以树喻人,故把人的模范行为称之为“楷模”。

这段文字意在说明:

A.“楷”和“模”是两种树木的名称

B.“楷模”二字都带“木”字

C.“楷模”原指两种树

D.楷树、模树皆有灵气

21.【答案】C。

解析:

这段文字主要讲述了“楷模”的由来。

前两句讲楷树,第三句讲模树。

末一句讲由这两种树到“楷模”这一词语的由来。

A项分别讲“楷”和“模”的含义,没有涉及“楷模”,故排除。

B项从“楷模”的字体入手,文中不曾涉及,排除。

D项主要讲楷树和模树,不是文中意在说明的内容,排除。

本题的正确答案为C。

22.2008年12月2日央视《新闻联播》播出了有关“山寨现象”的内容,五成网友看好“山寨产品”。

“山寨风”在民间流行已久,并深深地打上了草根创新、群众智慧的烙印,它在模仿与超越的羊肠小道上一路狂奔,终于闯进了主流文化的视野。

它一开始瞄准的只是低端消费群体,但慢慢地突破了低收入消费群体的局限,演变为一种大众流行时尚。

这段文字表达的主要是:

A.山寨风何以刮进了新闻联播

B.关于山寨流行文化意义上的解读

C.“山寨风”把貌似高端的产品送到了普通百姓手中

D.从经济消费的视角透析一下“山寨风”的亲民路径

22.【答案】B。

解析:

这道题的题目出的有问题,出题人从一篇题为“山寨风何以刮进了新闻联播”的文章中摘取了几句拼凑在一起,其本意是要选A项。

但是从片段阅读的角度来分析,并不能看出这是文段表达的主要内容。

第一句是引子,由山寨风刮进新闻联播引出对山寨的探讨。

第二句从文化意义上对山寨进行了解读。

第三句从经济消费的视角透析了“山寨风”的亲民路径。

单看这三句,并不能看出文段的重心在哪,比较四个选项,B项相对贴切,故选B。

23.成语中的数字运用很多,如一鼓作气、百废俱兴。

非整数也进入了成语,如半途而废、半壁江山。

还有两个成语:

一举两得、一箭双雕。

“两”和“双”是数字“2”的不同表示法。

多数成语都是由四个文字组成的,数目字有时还被“连用”,如五光十色、三头六臂。

也有成语纯粹由数目字组成,如三三两两、一五一十。

最适合做这段文字标题的是:

A.成语与数字的关系

B.成语数字趣谈

C.数字成语与成语数字

D.成语用遍数目字

23.【答案】B。

解析:

这段文字主要介绍了一种特别的成语——数字成语。

第一句总说成语中的数字运用很多。

下面分别举例介绍了非整数成语、“2”的变形表示成语、数字连用成语、纯粹数字成语等。

A项侧重于谈关系,显然文段中主要讲的是成语,排除。

C项提出了两个概念,文段中并没有对其进行对比阐述,故排除。

D项“用遍”,文中找不到与其对应的表述,排除。

本题的正确答案为B。

24.先秦诸子百家中,儒家和道家是影响最大的两家,而儒家和道家正是中国传统文化的两条主线。

《论语》、《老子》分别是儒家和道家思想的主要代表作,把儒家和道家思想的源头抓住了,就比较容易把握中国传统文化的来龙去脉,还可以避免对中国传统文化的单向理解,易于进行儒、道两家思想的比较。

这段文字的主旨是:

A.要弘扬中国的传统文化,首先就要读懂《论语》和《老子》

B.《论语》和《老子》对中国的政治产生了广泛和深远影响

C.在中国传统文化中,最经典的原著是《论语》和《老子》

D.熟读《论语》和《老子》,就能为传播中国文化打好基础

24.【答案】A。

解析:

这段文字主要论述了儒家和道家思想对于中国传统文化的重要价值。

第一句说儒家和道家是中国传统文化的两条主线。

第二句说作为儒家和道家思想的主要代表作,理解《论语》和《老子》的重要意义。

B项谈到对“中国的政治”的影响,文中不曾提到,文中谈的是对“中国传统文化”的影响,排除。

C项说“最经典”,过于绝对,排除。

D项说“就能”,语气过于绝对,与文中的“较容易”、“易于”不符,排除。

本题的正确答案为A。

25.英国某家报纸曾举办一项有奖征答活动,题目是:

在一个热气球上载有三人。

一是环保专家,他可使人们免于因环境污染而死亡的厄运;二是核专家,他有能力防止全球性的核战争;三是粮食专家,他能使几千万人脱离饥荒。

此刻热气球即将坠毁,必须丢出一个人以减轻载重,问该丢下谁?

应答信如雪片飞来,结果,巨额奖金的得主是一个小男孩。

他的答案是:

最胖的下去。

对这段文字的理解正确的是:

A.这是办法总比问题多的实例

B.这是复杂问题简单化的典范

C.这是棘手事情快处理的选择

D.这是小顽童解决大难题的故事

25.【答案】B。

解析:

这段文字通过英国报纸举办的一项有奖征答活动,力图告诉读者一种解决问题的思路。

A项的“办法总比问题多”,强调的是一种面对问题的积极态度,与文意不符,排除。

C项的“棘手事情快处理”,突出的是一个“快”字,文中对这一点并不曾涉及,排除。

D项的“小顽童”、“大难题”似乎与文意相符,但仔细品读