内环境稳态.docx

《内环境稳态.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内环境稳态.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

内环境稳态

二、教学目标的确立

1.知识目标

(1)概述什么是内环境稳态,说明内环境稳态的生理意义;

(2)简述稳态的调节机制。

2.能力目标

(1)“生物体维持pH相对稳定的机制”的实验操作;

(2)尝试解释生物体维持pH稳态的机制。

3.情感与价值观目标

(1)关注人体内环境维持稳态与人体健康的关系;

(2)认同积极的生活态度和健康的生活方式对维持内环境稳态具有积极意义。

三、教学重点和难点的处理

1.教学重点

(1)内环境稳态的概念。

(2)内环境稳态的重要意义。

2.教学难点 生物体维持pH稳定机制的实验操作

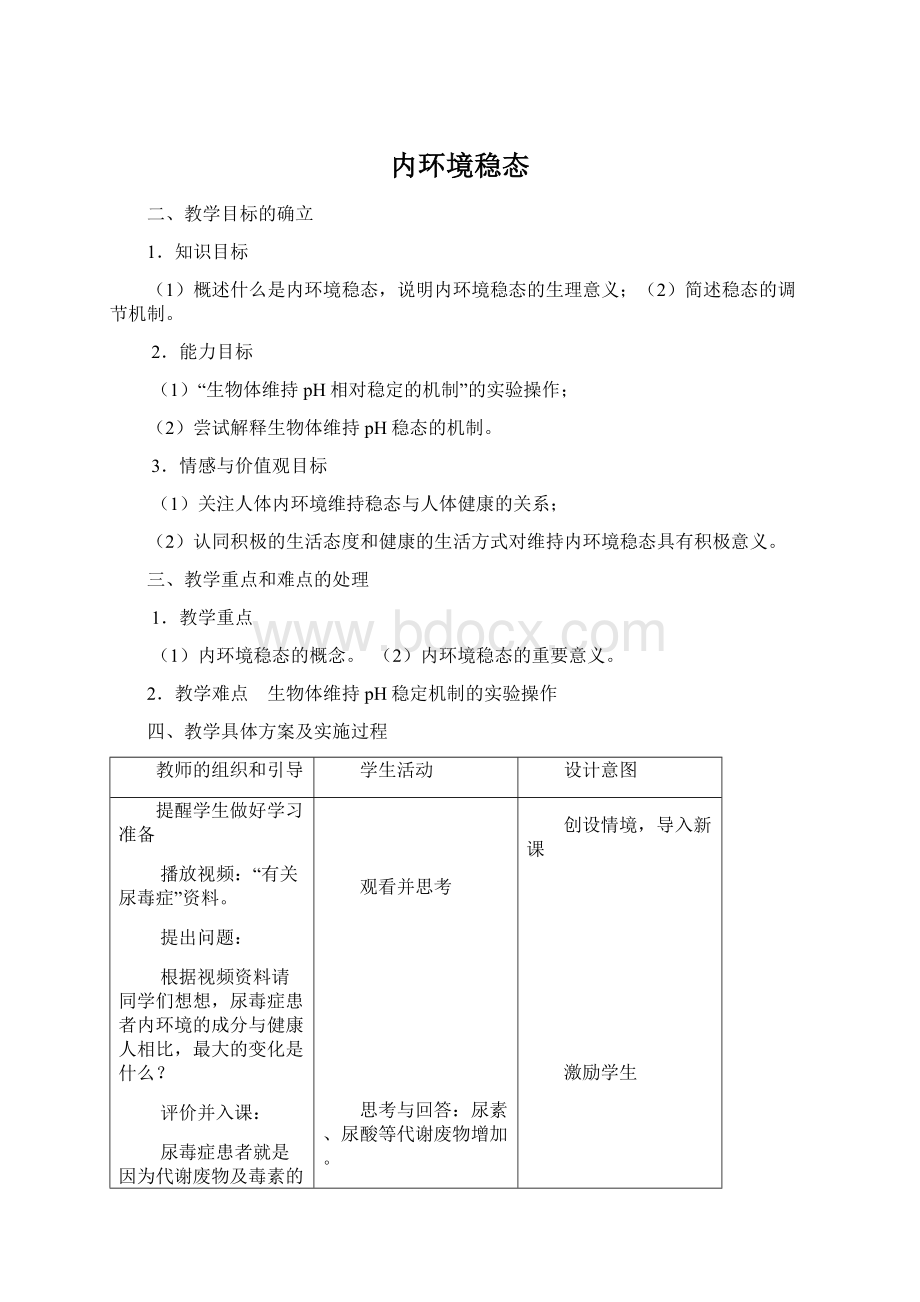

四、教学具体方案及实施过程

教师的组织和引导

学生活动

设计意图

提醒学生做好学习准备

播放视频:

“有关尿毒症”资料。

提出问题:

根据视频资料请同学们想想,尿毒症患者内环境的成分与健康人相比,最大的变化是什么?

评价并入课:

尿毒症患者就是因为代谢废物及毒素的堆积,而使内环境成分的相对稳定遭到破坏,危及生命。

可见,机体维持内环境的相对稳定具有极其重要的意义。

让我们一起走进今天的课堂。

板书课题:

第二节内环境稳态的重要性

提出问题:

那么,什么是内环境的稳态?

下面我们将通过问题的探讨,来理解内环境稳态的概念。

板书:

一、稳态概念的认知方法

人体时刻都在进行着生命活动,外界的环境也是起伏波动,那我们的内环境会因此而剧烈变化吗?

PPT演示:

问题探讨1:

内环境的动态变化

表1:

内环境成分含量的动态变化

项 目

测定值

单位

参考范围

丙氨酸氨基转移酶

ALT

17

IU/L

0~45

肌酐

CRE

0.7

mg/dl

0.5~1.5

尿素氮

BUN

14.6

mg/dl

6~23

血清葡萄糖

GLU↑

223

mg/dl

60~110

甘油三脂

TG↑

217

mg/dl

50~200

总胆固醇

TCH

179

mg/dl

150~220

提出问题,安排讨论:

1.每种成分的参考值(正常值)都有一个变化范围,这说明什么?

2.从化验单上可以看出哪几种成分超出正常范围?

这可能会对人体造成什么不利影响?

简要评价、补充,形成共识:

(1.内环境中各种成分的含量不是恒定的,而是处于一种动态变化中。

)

(2.葡萄糖含量超标,可能引起糖尿病,还可能并发酮症酸中毒等;甘油三脂超标,可引起高血脂症,易并发冠心病、动脉粥样硬化等。

)

PPT演示:

问题探讨2:

内环境pH的变化特点

提问学生:

剧烈运动后,为什么会肌肉酸痛呢?

产生的乳酸进入血液后,是否会引起内环境pH的大幅度下降呢?

引出实验问题:

生物体维持pH稳定的机制

PPT演示:

教科书P.9-10“实验”

组织学生分组进行实验探究:

下面我们就通过实验来探究酸碱对内环境pH的影响情况。

提醒学生注意实验规程,包括:

①实验材料和用具的正确使用;②实验流程的有序性;③同学之间的友好合作等。

深入到学生的实验活动中,进行适当的点拨和辅导。

调整学生实验活动的进程。

安排学生分组汇报实验结果,组织简要分析和讨论。

和学生一起分析讨论,不断鼓励和激疑学生

作出终端评价,得出实验结论

动物血浆中含有缓冲物质,对酸碱都具有一定的缓冲作用,从而使血浆pH处于一个动态的平衡。

PPT演示:

正常人体内,内环境的pH处于动态平衡。

PPT演示:

问题探讨3:

体温的变化特点

出示“体温的日变化规律”的调查报告

时间

6:

00

9:

00

12:

00

15:

00

18:

00

21:

00

睡前

平均温度

环境

温度

母亲

父亲

自己

安排学生分组展示课前调查的初步报告

提出讨论的问题,安排学生分组讨论:

1.同一个人在24小时内体温变化有何特点?

2.人体体温始终在37℃左右吗?

3.将体温变化的测量情况与当天气温日变化的测量大致情况进行比较,结果如何?

评价和小结:

健康人的体温也保持着相对稳定。

PPT演示:

问题探讨4:

内环境渗透压的变化特点

提问学生:

如果生病时输液,需用生理盐水,大家能说出生理盐水的浓度吗?

PPT演示:

“红细胞的形态图”

提问学生:

请预测,输液时Nacl溶液浓度过低(低渗溶液)或过高(高渗溶液)会对红细胞的形态和结构造成什么样的影响?

组织学生互相评价后作出肯定:

在正常情况下,人体内环境的渗透压也是处于相对稳定状态的。

师生共同小结出稳态的概念:

通过以上的问题探究,可以说明健康人体内环境的每一种成分和理化性质都处于动态平衡中。

即内环境保持着相对稳定的状态。

那么,正常机体的内环境为什么能保持相对稳定的状态呢?

内环境保持相对稳定的基础是什么?

板书:

二、内环境保持相对稳定的物质基础和调节机制

PPT动画演示:

带着学生简要了解血浆pH的调节过程。

依据教科书图1-4,帮助学生简要熟悉人体内有关的器官和系统。

提出问题,安排学生阅读教科书并联系自身寻求答案

1.根据血浆pH调节过程,说明有哪些器官的直接参与?

又有哪些系统的直接参与呢?

2.通过pH的调节过程说明这些器官、系统是随意参与还是协调活动呢?

3.机体内各个器官、系统为什么能保持协调一致呢?

启迪学生思考,安排自我阅读教科书P.8最后二段

人类对机体维持内环境相对稳定机制的认识是怎样逐步完善的?

师生共同分别明确:

(可PPT演示)

从贝尔纳的推测(主要依赖于神经系统的调节)到坎农的解释(在神经和体液的共同调节),然后到现代观点:

主要调节机制是“神经—体液—免疫调节网络”的作用。

再次熟识稳态的概念(整合教科书中的概念要点):

人体的稳态是指:

正常机体通过神经—体液—免疫调节网络的作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

提出继续思考的问题:

稳态既然是在神经—体液—免疫这样完善的调节机制下维持的,那是否意味着内环境稳态一定不会出现失调的情形呢?

启迪学生关注自己的生活经历,探讨问题

如:

军训时,环境温度持续高达39℃,班上有同学出现中暑现象……

又如:

糖尿病人因胰岛B细胞受损,自身调节功能出现障碍,而导致内环境成分中血糖浓度过高。

简短小结:

通过这些现象充分说明稳态失调带来了疾病,进而影响人体的健康。

可见维持内环境的稳态具有极其重要的意义。

板书:

三、内环境稳态的重要意义

带着学生联系生活现象思考,师生互议:

现象1:

发烧的经历与原因初探,从酶促反应的角度思考有关问题:

为什么会出现食欲不振、身体乏力等症状?

影响酶活性的因素还有哪些?

现象2:

某同学在上午第5节课时,因低血糖而晕倒,送到医务室医生立即给刘欣静脉注射了葡萄糖溶液,很快就舒醒了。

这个事实说明什么?

现象3:

平原地区生活的人们初到青藏高原后会出现头痛、乏力、心跳加快甚至血压升高等症状,这是什么原因导致的?

(大气中氧分压偏低,导致人体内缺氧……)

师生共同得出结论:

内环境稳态的维持,是机体进行正常生命活动的必要条件。

课堂巩固与练习:

知识要点归纳和习题练习:

(见PPT)

(注意:

要根据所教学生的认知层次,确定习题练习的难度,可初步跑马观花接触高考试题,使学生明确学习的高考要求。

)

结课并释疑:

刚上课是播放的视频“尿毒症”,患者依赖血液透析仪维持了内环境的稳态,延续了他们的生命。

可我更希望咱们都能远离尿毒症等稳态失调的疾病。

布置课后延伸学习的内容:

(辅以PPT画面激励)

查阅资料,收集与内环境稳态失调有关的疾病及其预防措施,并以小组为单位制作1期以“内环境稳态与健康”为主题的宣传小报。

老师可把各小组的作品收集起来在校内举办一个展览活动,向全校师生宣传有关健康的知识,增强人们的健康理念──人生因健康而更加精彩!

观看并思考

思考与回答:

尿素、尿酸等代谢废物增加。

进入学习状态

开始进入思考

阅读表中各项数据,

以学习小组进行数据的逐项对比分析

小组讨论,分组交流

自我评价和相互评价

进入思考状态

分小组进行实验操作,

分工合作,相互交流。

分组实验操作

用投影仪分组展示实验所得的数据及曲线图,对实验结果进行分析并结论,达成共识。

自主活动,取出准备好的学习资料

用投影仪展示课前调查的结果:

“体温的日变化规律”的调查报告

以小组为单位合作学习,交流讨论。

分组汇报:

1.同一个人的体温在24小时内变化不大。

2.不是!

只有人在健康时体温才在37℃左右。

3.外界环境温度对体温有一定影响,但影响不大

回答:

0.9%Nacl溶液。

观察、思考

简单分析并回答:

浓度过低导致红细胞吸水胀破;浓度过高导致红细胞失水皱缩。

内环境的渗透压只有维持相对稳定,细胞才能保持正常形态。

阅读教科书P.8,勾划出概念要点

联系自身了解相关的器官和系统名称。

相互小议,形成共识:

人体各器官、系统协调一致的正常运行,是维持内环境相对稳定的基础。

自主阅读,了解有关史料

答:

稳态就是正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

在教科书中完成稳态概念的书面整合

联系生活实际,各自发表意见,小组合作交流:

环境变化小,内环境波动较小,仍能维持稳态;若外界环境变化过于激烈,超过自身调节能力,内环境的稳态也会遭到破坏。

小组交流,形成共识:

人体维持稳态的调节能力是有一定限度的。

合作交流得出共识:

正常体温和适宜pH是人体内的酶正常发挥催化作用的基本条件。

糖类是人体的主要能源物质,血糖过低会导致供能不足,而引起低血糖等症状。

完成课堂检测题。

课后可分小组进行准备

创设情境,导入新课

激励学生

提倡、引导学生自主学习

训练学生获取信息和分析资料的能力。

展现并学会合作学习

加强实验操作技能过手训练

培养学生分析实验现象得出实验结论的能力。

引导学生注重调查报告的编制,并初步学会对数据进行分析。

体验合作学习和成功的喜悦

冷静思考、注重观察和分析

师生合作

了解自身并学会关爱自身

培养学生阅读理解能力,使学生在思考中进一步理解核心概念,初步学会怎样整合知识

通过问题和病例简要分析,升华对概念的认识

再次学习怎样内化知识

及时反馈,力图提高知识目标的达成度

培养学生团结合作的能力,增强集体荣誉感。