学年广西南宁市三中高一下学期期中考试生物试题解析版.docx

《学年广西南宁市三中高一下学期期中考试生物试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年广西南宁市三中高一下学期期中考试生物试题解析版.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年广西南宁市三中高一下学期期中考试生物试题解析版

广西南宁市三中2019-2020学年

高一下学期期中考试试题

一、选择题

1.下列有关细胞增殖的叙述,正确的是()

A.根尖分生区处于分裂期的细胞数目较少,原因是大多数细胞没有进入细胞周期

B.观察细胞有丝分裂实验制作临时装片的步骤是:

解离→染色→漂洗→制片

C.蛙红细胞的无丝分裂中有染色体和纺锤体的出现

D.人皮肤生发层细胞中,中心粒在间期倍增,染色体在后期倍增

『答案』D

『解析』1、一个细胞周期=分裂间期(在前,时间长大约占90%~95%,细胞数目多)+分裂期(在后,时间短占5%~10%,细胞数目少)。

2、有丝分裂不同时期的特点:

(1)间期:

进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;

(2)前期:

核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:

染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:

着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:

核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】A、根尖分生区处于分裂期的细胞数目较少,是由于分裂间期时间长,大多数细胞处于分裂间期,A错误;

B、观察细胞有丝分裂实验制作临时装片的步骤是:

解离→漂洗→染色→制片,B错误;

C、蛙红细胞的无丝分裂中没有染色体和纺锤体的出现,C错误;

D、人皮肤生发层细胞中,中心粒在间期倍增,染色体在后期由于着丝点的分裂而倍增,D正确。

故选D。

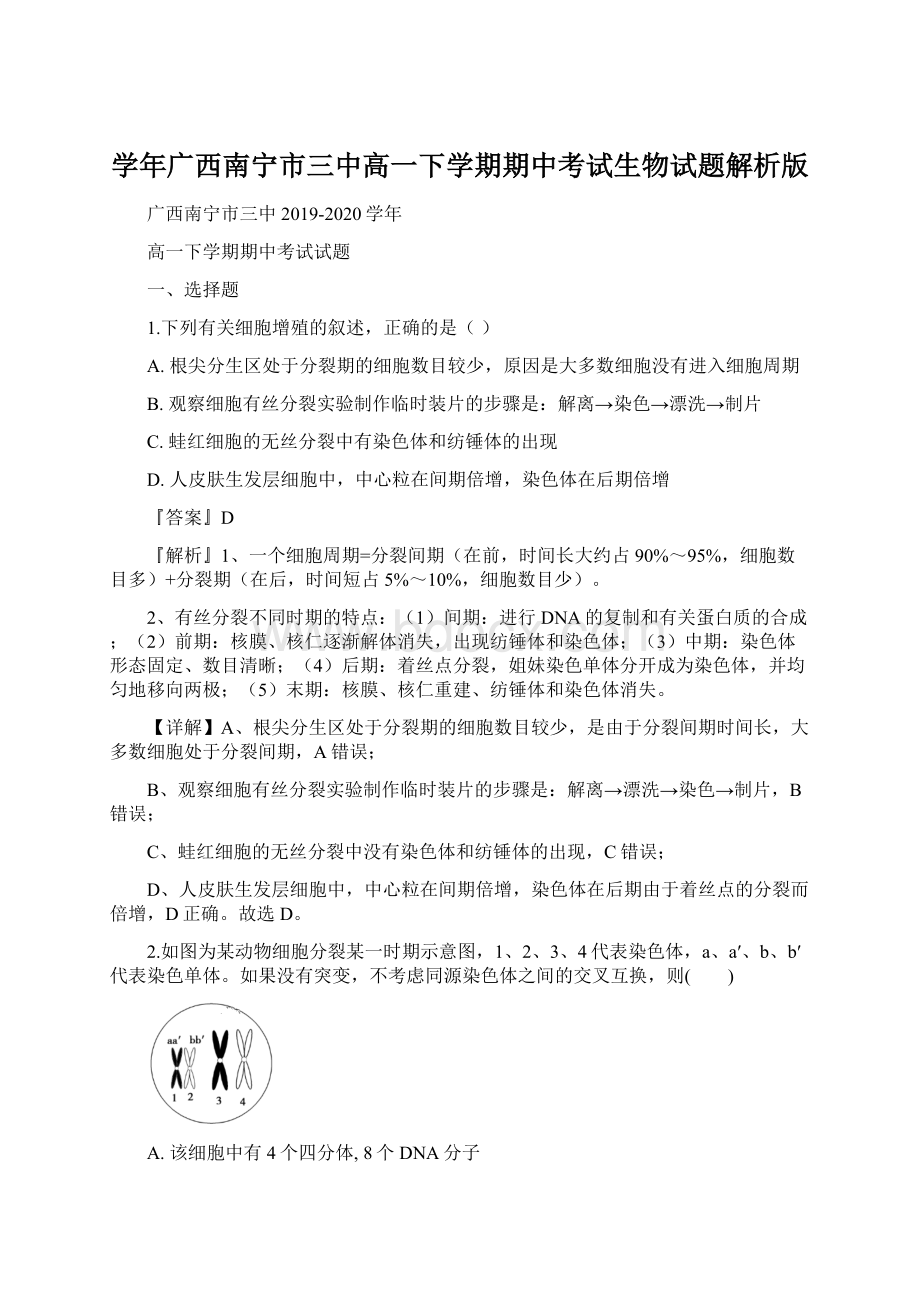

2.如图为某动物细胞分裂某一时期示意图,1、2、3、4代表染色体,a、a′、b、b′代表染色单体。

如果没有突变,不考虑同源染色体之间的交叉互换,则( )

A.该细胞中有4个四分体,8个DNA分子

B.如果a上有E基因,a′相同位置上的基因是E或e

C.此细胞继续完成分裂,则1、2、3、4染色体分别进入四个子细胞

D.此细胞继续完成分裂,则由a、a′、b、b′形成的染色体分别进入四个子细胞

『答案』D

『解析』分析题图:

图示细胞含有同源染色体(1和2、3和4),且同源染色体两两配对,处于减数第一次分裂前期(四分体)时期。

其中该细胞含有4条染色体、8条染色单体(a和a′、b和b″互为姐妹染色单体)、8个DNA分子。

【详解】该细胞中有2对同源染色体,即2个四分体,8条染色单体,8个DNA分子,A错误;如果a上有E基因,a′上相同位置上的基因是复制而来的E,如果没有突变,不考虑同源染色体之间的交叉互换,不会出现e,B错误;此细胞经过减数第一次分裂后期,同源染色体1和2、3和4分离,非同源染色体1和3、2和4或1和4、2和3自由组合,分别进入两个子细胞,C错误;此细胞经过减数第一次分裂后期,同源染色体a、a′和b、b′分离,分别进入两个子细胞,经过减数第二次分裂后期,染色体着丝点分裂,则a和a′、b和b′形成的染色体分别进入四个子细胞,D正确。

故选D。

【点睛】本题结合细胞分裂图,考查减数分裂的相关知识,要求考生识记减数分裂不同时期的特点,能准确判断图中细胞的分裂方式及所处的时期;还要求考生掌握基因的分离定律和自由组合定律,能运用所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。

3.下列关于减数分裂和受精作用的叙述,错误的是()

A.每个卵细胞继承了次级卵母细胞大部分的细胞质

B.受精卵中的DNA数目等于精子和卵细胞的染色体数目之和

C.每个精子继承了初精母细胞四分之一的核DNA

D.受精作用过程中精子和卵细胞的结合是随机的

『答案』B

『解析』1、减数分裂过程:

(1)减数第一次分裂间期:

染色体的复制。

(2)减数第一次分裂:

①前期:

联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:

同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:

同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:

细胞质分裂。

(3)减数第二次分裂过程:

①前期:

核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:

染色体形态固定、数目清晰;③后期:

着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:

核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

2、受精作用的结果:

(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。

(2)细胞质主要来自卵细胞。

【详解】A、在卵细胞形成过程中,初级卵母细胞和次级卵母细胞的方式都是不均等分裂,因此每个卵细胞继承了次级卵母细胞大部分的细胞质,A正确;

B、受精卵中的DNA数目大于精子和卵细胞染色体数目之和,因为在线粒体、叶绿体中仍含有少量的DNA,B错误;

C、受精卵中的核DNA一半来自精子,一半来自卵细胞,每个精子继承了初级精母细胞四分之一的核DNA,C正确;

D、受精作用过程中精子和卵细胞的结合是随机的,D正确。

故选B。

4.孟德尔探索遗传规律时,运用了“假说——演绎法”。

下列叙述错误的是( )

A.“一对相对性状的遗传实验中F2出现3∶1的性状分离比”属于假说的内容

B.“测交实验”的目的在于对假说及演绎推理的结论进行验证

C.“配子中遗传因子成对存

”、“受精时雌雄配子随机结合”属于假说内容

D.“F1(Dd)能产生数量相等的两种配子(D∶d=1∶1)”属于演绎推理内容

『答案』A

『解析』孟德尔发现遗传定律用了假说演——绎法,其基本步骤:

提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);

②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);

③演绎推理(如果这个假说是正确的,F1会产生两种数量相等的配子,样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);

④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);

⑤得出结论(分离定律)。

【详解】A、“一对相对性状的遗传实验中F2出现3∶1的性状分离比”是孟德尔根据几组不同对相对性状的杂交实验得出的实验结果,不属于孟德尔假说的内容,A错误;

B、对推理(演绎)过程及结果进行的检验是通过“测交实验”完成的,B正确;

C、“配子中遗传因子成对存在”、“受精时雌雄配子随机结合”属于假说内容,C正确;

D、按照孟德尔提出的假说,如果假说正确,“F1(Dd)能产生数量相等的两种配子即D∶d=1∶1”,属于演绎推理内容,D正确。

故选A。

5.若用玉米为实验材料,验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论,影响最小的是()

A.所选实验材料是否为纯合子

B.所选相对性状的显隐性是否易于区分

C.所选相对性状是否受一对等位基因控制

D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法

『答案』A

『解析』本题考查遗传规律发现过程中用到的实验材料和方法,属于对理解、应用层次的考查。

【详解】A、实验材料是否为纯合子对于验证孟德尔分离定律基本无影响,因为杂合子也可用来验证孟德尔分离定律,A正确;

B、显隐性不容易区分,容易导致统计错误,影响实验结果,B错误;

C、所选相对性状必须受一对等位基因的控制,如果受两对或多对等位基因控制,则可能符合自由组合定律,C错误;

D、不遵守操作流程和统计方法,实验结果很难说准确,D错误。

6.一杂合子(Dd)植株自交时,含有隐性基因的花粉有50%的死亡率,则自交后代的基因型比例是( )

A.1∶1∶1B.4∶4∶1C.2∶3∶1D.1∶2∶1

『答案』C

『解析』基因频率的计算:

(1)在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1;

(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+1/2杂合子的频率。

【详解】Dd植株中雌配子有1/2D、1/2d,雄配子d有50%的致死,说明雄配子是

1/2D、1/2×1/2d=1/4d,也就是雄配子中有2/3D、1/3d。

所以后代各种基因型的频率:

故后代各种基因型所占的比例为:

DD:

Dd:

dd=2:

3:

1.故选C。

7.下列关于人类对遗传物质探索的分析,正确的是()

A.肺炎双球菌转化实验中转化而来的S型菌和原S型菌中的DNA完全相同

B.T2噬菌体侵染细菌的实验能说明DNA可作为遗传物质指导蛋白质的合成

C.格里菲思根据转化形成的S型菌的后代也有毒性,认为DNA可控制细菌的性状

D.T2噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更能说明DNA是主要的遗传物质

『答案』B

『解析』肺炎双球菌转化实验包括格里菲斯体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲斯体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。

【详解】A、肺炎双球菌转化实验中转化而来的S型菌,是R型细菌的DNA上插入了S型细菌的DNA转化而来,故转化而来的S型菌和原S型菌中的基因不完全相同,A错误;

B、T2噬菌体侵染细菌的实验能说明DNA可作为遗传物质指导蛋白质的合成,B正确;

C、格里菲思根据转化形成的S型菌的后代也有毒性,认为S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌,C错误;

D、T2噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更能说明DNA是遗传物质,D错误。

故选B。

8.DNA分子的稳定性与碱基对之间的氢键数目有关。

下列关于生物体内DNA分子中(A+T)/(G+C)与(A+C)/(G+T)两个比值的叙述,正确的是()

A.碱基序列不同的双链DNA分子,后一比值不同

B.前一个比值越大,双链DNA分子的稳定性越高

C.当两个比值相同时,可判断这个DNA分子是双链

D.经半保留复制得到的DNA分子,后一比值等于1

『答案』D

『解析』由于双链DNA碱基A数目等于T数目,G数目等于C数目,故(A+C)/(G+T)为恒值1,A错。

A和T碱基对含2个氢键,C和G含3个氢键,故(A+T)/(G+C)中,(G+C)数目越多,氢键数越多,双链DNA分子的稳定性越高,B错。

(A+T)/(G+C)与(A+C)/(G+T)两个比值相等,这个DNA分子可能是双链,也可能是单链,C错。

经半保留复制得到的DNA分子,是双链DNA,(A+C)/(G+T)=1,D正确。

【点睛】明确双链DNA的碱基互补配对的数量关系是解题关键。

9.下列有关DNA复制的叙述,错误的是()

A.科学家运用同位素示踪技术证明DNA的复制方式是半保留复制

B.DNA复制具有边解旋边复制、半保留复制等特点

C.DNA通过复制,保持了亲代和子代遗传信息的连续性

D.复制后的一对同源染色体中含有4条脱氧核苷酸链

『答案』D

『解析』DNA复制时间:

有丝分裂和减数分裂间期。

DNA复制条件:

模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。

DNA复制过程:

边解旋边复制。

DNA复制特点:

半保留复制。

DNA复制结果:

一条DNA复制出两条DNA。

DNA复制意义:

通过复制,使亲代的遗传信息传递给子代,使前后代保持一定的连续性。

【详解】A、科学家运用同位素示踪技术证明DNA的复制方式是半保留复制,A正确;

B、DNA复制具有边解旋边复制、半保留复制等特点,B正确;

C、DNA分子通过自我复制,将遗传信息从亲代传递给子代,保持了遗传信息的连续性,C正确;

D、复制后的一对同源染色体中含有4条染色单体、4条DNA,8条脱氧核苷酸链,D错误。

故选D。

【点睛】本题考查DNA分子的复制,要求考生识记DNA分子复制的过程、条件、场所、特点、方式及准确复制的原因,能根据题干要求选出正确的『答案』,属于考纲识记和理解层次的考查。

10.下列关于DNA分子

复制、转录和翻译的叙述,正确的是()

A.DNA分子复制和转录的模板相同

B.DNA分子的转录需要DNA聚合酶

C.翻译时携带氨基酸的工具是tRNA

D.DNA分子复制只能在细胞核中进行

『答案』C

『解析』1、DNA分子的复制,时间:

有丝分裂和减数分裂间期;条件:

模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);

2、转录:

以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程;

3、翻译:

在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

【详解】A、DNA复制的模板为DNA分子的两条链,转录的模板为DNA分子的一条链,A错误;

B、DNA分子的转录需要RNA聚合酶,B错误;

C、翻译时以mRNA为模板,tRNA携带氨基酸,进行多肽的合成,C正确;

D、DNA分子复制也发生在线粒体和叶绿体中,D错误。

故选C。

11.下列有关基因对性状的控制的说法错误的是()

A.通过控制酶的合成来控制生物性状是基因控制性状的途径之一

B.基因发生突变,其所控制的性状也一定改变

C.基因控制蛋白质的合成与孟德尔的遗传定律无关

D.噬菌体的蛋白质是由噬菌体的DNA控制,利用细菌的原料合成的

『答案』B

『解析』基因通过控制蛋白质的合成来控制生物的性状,基因对性状的控制方式:

①基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状,如白化病、豌豆的粒形;②基因通过控制蛋白质分子结构来直接控制性状,如镰刀形细胞贫血症、囊性纤维病。

【详解】A、基因可通过控制酶的合成间接控制生物体的性状,A正确;

B、由于密码子的简并性等原因,基因发生突变不一定导致性状改变,B错误;

C、孟德尔的遗传定律阐述的是等位基因的分离及非等位基因的自由组合,与基因控制蛋白质的合成无关,C正确;

D、噬菌体是寄生于细菌体内的DNA病毒,遗传物质为DNA,且不具有细胞结构,在繁殖时其可以利用细菌体内的原料和核糖体,在噬菌体DNA的控制下合成自身的蛋白质,D正确。

故选B。

12.有关基因突变的叙述,正确的是()

A.已分化的细胞不再发生基因突变

B.细胞癌变就是原癌基因突变为癌基因的结果

C.基因突变产生的新基因不一定会遗传给后代

D.基因突变就是DNA分子中的碱基对增添、缺失和替换

『答案』C

『解析』基因突变的特征:

1、基因突变在自然界是普遍存在的;2、变异是随机发生的、不定向的;3、基因突变的频率是很低的;4、多数是有害的,但不是绝对的,有利还是有害取决于生物变异的性状是否适应环境。

【详解】A、基因突变一般发生在细胞分裂间期,但由于基因突变具有随机性,不分裂的细胞也能发生基因突变,A错误;

B、细胞癌变是原癌基因或抑癌发生基因突变的结果,B错误;

C、体细胞基因突变产生的新基因一般不会遗传给后代,C正确;

D、基因突变就是DNA分子中的碱基对增添、缺失和替换,从而引起基因结构的改变,D错误。

故选C。

13.下列有关基因重组的说法,错误的是()

A.在有性生殖的过程中可发生基因重组

B.雌雄配子随机结合形成受精卵属于基因重组

C.基因重组能够产生多种基因型

D.非同源染色体上的非等位基因可发生基因重组

『答案』B

『解析』基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合。

【详解】A、在自然条件下,基因重组发生在有性生殖(减数分裂过)程中,A正确;

B、雌雄配子随机结合使子代呈现多样性不属于基因重组,因为基因重组发生在减数分裂过程中,而不发生在受精作用过程中,B错误;

C、基因重组可产生新的基因型和新的性状组合,C正确;

D、减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合,该过程属于基因重组,D正确。

故选B。

14.如图表示细胞中所含的染色体,下列叙述错误的是( )

A.①代表的生物可能是二倍体,其每个染色体组含4条染色体

B.②代表的生物可能是二倍体,其每个染色体组含3条染色体

C.③代表的生物可能是单倍体,其每个染色体组含2条染色体

D.④代表的生物可能是单倍体,其每个染色体组含4条染色体

『答案』B

『解析』判断染色体组的方法是细胞内形态相同的染色体有几条,则含有几个染色体组。

由受精卵发育而成的个体,若体细胞含两个染色体组,则为二倍体,若含三个或三个以上染色体组的则为多倍体;单倍体是体细胞中含本物种配子染色体数的个体。

【详解】A、①所示的细胞为2个染色体组,每个染色体组含4条染色体,若它是由受精卵发育而来的个体的体细胞,则代表二倍体,A正确;

B、②所示的细胞为3个染色体组,每个染色体组含2条染色体,若它是由受精卵发育而来的个体的体细胞,则代表三倍体,B错误;

C、③所示的细胞为4个染色体组,每个染色体组含2条染色体,若它是由配子发育而来的个体的体细胞,则代表单倍体,C正确;

D、④所示的细胞为1个染色体组,每个染色体组含4条染色体,代表单倍体,D正确。

故选B。

15.下列叙述不属于人类常染色体显性遗传病遗传特征的是()

A.男性与女性的患病概率相同

B.患者的双亲中至少有一人为患者

C.患者家系中会出现连续几代都有患者的情况

D.若双亲均为患者,则子代的发病率最大为3/4

『答案』D

『解析』人类遗传病一般是指由遗传物质引起的人类疾病,包括单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病;单基因遗传病根据基因所在的染色体分为常染色体遗传病、伴性遗传病,常染色体遗传病的发病率与性别无关,伴性遗传病的发病率与性别有关;根据遗传病是由显性基因控制还是隐性基因控制,又分为显性遗传病和隐性遗传病。

【详解】A、男性和女性的患病率相同,是常染色体的遗传病,可能是常染色体显性遗传病,也可能是常染色体隐性遗传病,A错误;

B、患者双亲中至少有一个是患者,说明是显性遗传病,致病基因可能位于常染色体上,B错误;

C、患者家系中会出现连续几代都有患者的情况是显性遗传病,致病基因可能位于常染色体上,C错误;

D、常染色体显性遗传病,双亲都是患者,子代的发病率最大是100%,D正确。

故选D。

16.下列关于育种优、缺点的叙述,正确的是()

A.单倍体育种能缩短育种年限,但后代植株弱小、髙度不育

B.杂交育种能产生新的基因,但通常育种周期长

C.诱变育种能提高突变率、产生大量有利变异,但盲目性大

D.基因工程可以实现基因在不同物种之间转移,但技术复杂

『答案』D

『解析』几种常考的育种方法:

杂交育种

诱变育种

单倍体育种

多倍体育种

方法

(1)杂交→自交→选优

(2)杂交

辐射诱变、激光诱变、化学药剂处理

花药离体培养、秋水仙素诱导加倍

秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

原

理

基因重组

基因突变

染色体变异(染色体组先成倍减少,再加倍,得到纯种)

染色体变异(染色体组成倍增加)

优

点

不同个体的优良性状可集中于同一个体上

提高变异频率,出现新性状,大幅度改良某些性状,加速育种进程

明显缩短育种年限

营养器官增大、提高产量与营养成分

缺

点

时间长,需要及时发现优良性状

有利变异少,需要处理大量实验材料,具有不确定性

技术复杂,成本高

技术复杂,且需要与杂交育种配合;在动物中难以实现

举例

高杆抗病与矮杆抗病小麦杂产生矮杆抗病品种

高产量青霉素菌株的育成

抗病植株的育成

三倍体西瓜、八倍体小黑麦

【详解】A、单倍体育种能缩短育种年限,但最终目的是得到可育的二倍体或多倍体植株,A错误;

B、杂交育种能将不同品种的优良性状集中起来,原理是基因重组,不能产生新基因,B错误;

C、基因突变具有多害少利性,故诱变育种能提高突变率、产生大量有害变异,但盲目性大,C错误;

D、基因工程可以通过将一种生物的基因导入另一种生物体内,实现基因在不同物种之间转移,但技术复杂,D正确。

故选D。

17.下列关于育种的叙述错误的是()

A.植物杂交育种得到F1后,可不断自交得到稳定遗传新品种

B.哺乳动物杂交育种得到F2后,对所需表现型采用测交选出纯合个体

C.如果所选植物可以用块根来繁殖的,则只要出现所需性状即可留种

D.基因工程育种时,目的基因与运载体结合,导致基因突变

『答案』D

『解析』

(1)杂交育种的过程:

亲本杂交F1自交F2→选择稳定遗传的品种;

(2)鉴定纯合子的方法

①自花传粉的植物自交,后代出现性状分离,则为杂合子,反之,为纯合子;

②异花传粉的植物和动物采用与隐性性状个体测交,后代出现性状分离,则为杂合子,反之,为纯合子。

【详解】A、植物杂交育种得到F1后,F1自交产生的F2中会出现新的性状且含杂合体,可以采用不断自交得到稳定遗传新品种,A正确;

B、哺乳动物杂交育种得到F2后,对所需表现型采用测交,然后根据后代的性状表现,选出纯合个体然后留种,B正确;

C、无性繁殖的后代不发生性状分离,因此用植物的营养器官,如块根来繁殖的植物,则只要出现所需性状即可留种,C正确。

D、基因工程育种时,将目的基因与运载体结合获得目的基因表达载体,然后通过转基因技术将目的基因导入受体细胞,受体细胞获得的新性状的原因是基因重组的结果,D错误。

故选D。

18.下列关于基因工程工具的说法错误的是()

A.一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列

B.两种来源不同的DNA用同种限制酶切割后,末端可以相互黏合

C.DNA连接酶能使黏性末端的碱基之间形成氢键

D.质粒是拟核或细胞核外能够自主复制的很小的环状DNA分子

『答案』C

『解析』DNA重组技术至少需要三种工具:

限制性核酸内切酶(限制酶)、DNA连接酶、运载体,其中限制酶和DNA连接酶是常用的工具酶。

【详解】A、限制酶具有专一性,一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列,A正确;

B、在基因工程中,两种来源不同的DNA用同种限制酶切割后,可形成相同的末端,故末端可以相互黏合,B正确;

C、DNA连接酶是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,C错误;

D、质粒是存在于拟核(如细菌)或细胞核(如酵母菌)外,并具有自主复制的小型环状DNA分子,D正确。

故选C。

19.下列关于现代生物进化理论的叙述,错误的是()

A.生物进化的实质是种群基因频率的定向改变

B.农药的使用对害虫起到选择作用使其抗药性逐代增强

C.生物之间的共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的

D.基因突变、染色体变异和自然选择都可改变种群的基因库

『答案』C

『解析』本题主要考查了现代生物进化理论的内容:

种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成;在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择定向决定生物进化的方向,A正确;B、喷洒农药后,无抗药性的和抗药性能力弱的个体被淘汰,从而使害虫种群的抗药基因频率提高,从而使害虫的抗药性逐代增强,B正确;C、物种之间的共同进化通过生物与生物之间的种间关系如互利共生、捕食关系等,相互选择、共同进化,C错误;D、影响种群基因频率变化的因素有基因突变、染色体变异,自然选择、遗传漂变等,D正确。

故选C。

20.某小岛上生活着两种棕榈科植物,研究认为:

200万年前,它们的共同祖先迁移到该岛时,一部分生活在pH较高的石灰岩上,开花较早;另一部分生活在pH较低的火山灰上,开花较晚。

由于花期不同,经过长期演变,最终形成两个不同的物种。

根据现代生物进化理论分析,正确的是()