实验复习指南.docx

《实验复习指南.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实验复习指南.docx(62页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

实验复习指南

【实验化学】

专题一:

物质的分离与提纯

课题一:

海带中碘元素的分离与检验

1、化学原理:

样品灼烧后,在灰分中加水,碘元素以I—-进入溶液,用适量Cl2或H2O2氧化,用淀粉检验I2,用CCl4萃取并分液来分离I2。

2、方案设计:

称取样品→灼烧灰化→溶解过滤→氧化→检验和萃取分液

3、实验注意点:

(1)实验前用刷子将海带刷干净,不能用水浸泡,要不然碘化物会部分溶解于水而损耗。

(2)灼烧的目的:

除去海带中的有机物,便于用水浸取海带中的碘化物

(3)灰化时,可以加点酒精浸泡。

(4)氧化的原理是:

Cl2+2I—=2Cl—+I22I—+H2O2+2H+=I2+2H2O

但氯水不能过量,否则会氧化I2:

5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl

(5)不要向所有滤液中直接加淀粉溶液,否则后续实验无法操作

(6)实验现象:

萃取时,下层紫红色,上层无色。

(7)分液漏斗操作要点:

检漏;放气;分液时将玻璃漏斗口上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔,使漏斗内外空气相通;下层液体从下面慢慢流出,待下层液体完全流出后,关闭旋塞,将上层液体从漏斗上口倒出。

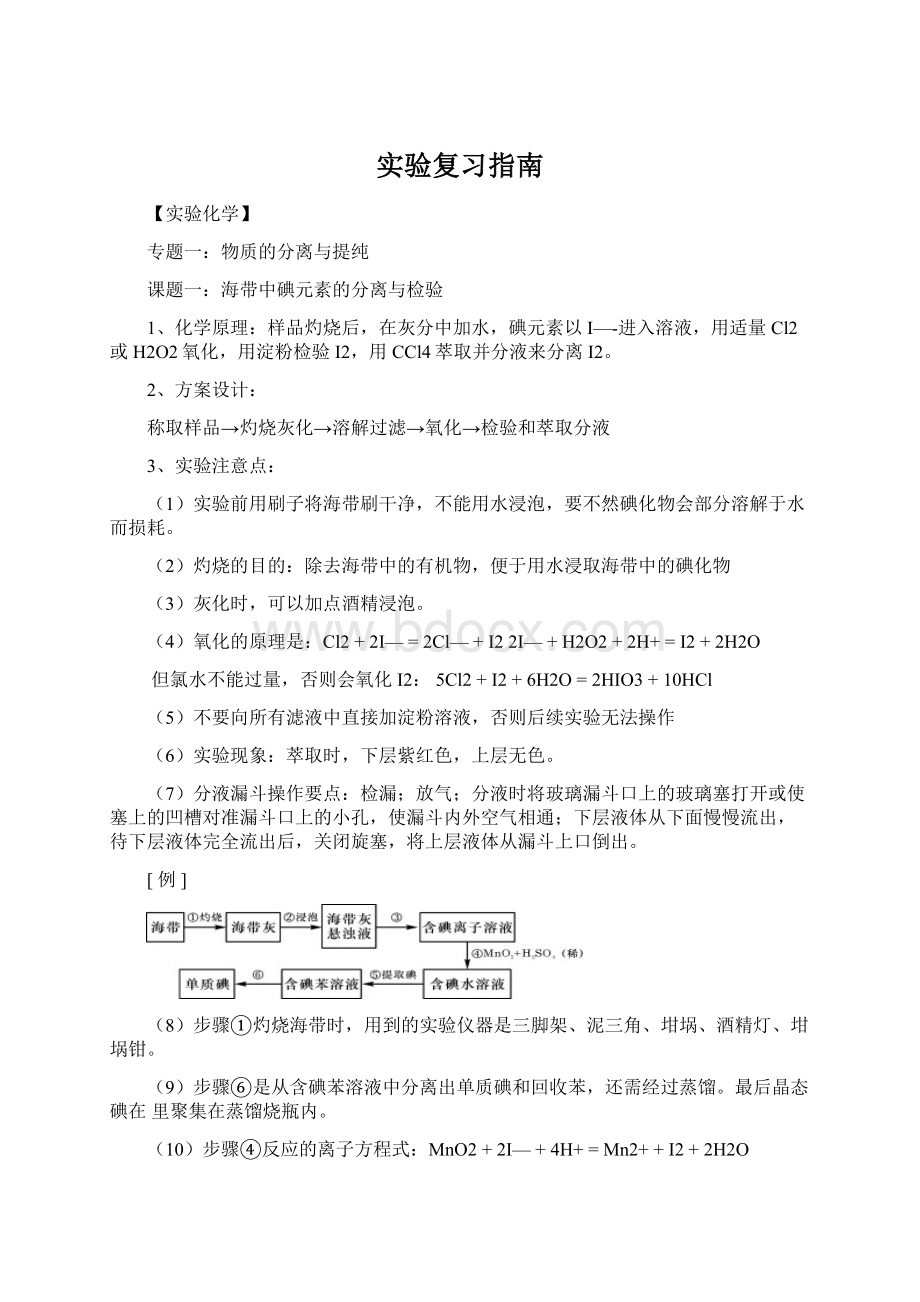

[例]

(8)步骤①灼烧海带时,用到的实验仪器是三脚架、泥三角、坩埚、酒精灯、坩埚钳。

(9)步骤⑥是从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,还需经过蒸馏。

最后晶态碘在里聚集在蒸馏烧瓶内。

(10)步骤④反应的离子方程式:

MnO2+2I—+4H+=Mn2++I2+2H2O

(11)步骤⑤中,某学生选择用苯来提取碘,有如下实验操作步骤:

A、检验分液漏斗活塞和上口的玻璃塞是否漏液

B、把50毫升碘水和15毫升苯加入分液漏斗中,并盖好玻璃塞

C、倒转漏斗用力振荡,并不时旋开活塞放气,最后关闭活塞,把分液漏斗放正

D、把盛有溶液的分液漏斗放在铁架台的铁圈中

E、将漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准漏斗口上的小孔

F、静置,分层

G、旋开活塞,用烧杯接收溶液

H、将分液漏斗上口倒出上层溶液

(12)下列物质,不能作为从碘水中萃取碘的溶剂的是AC

(A)热裂汽油 (B)CCl4 (C)酒精 (D)甲苯

课题二:

用层析法分离铁离子和铜离子

1、层析法的基本原理:

纸层析以滤纸作为惰性支持物,滤纸纤维上的羟基具有亲水性,它所吸附的水作为固定相,把不与水混溶的有机溶剂作为流动相,由于吸附在滤纸上的样品的各组分在水或有机溶剂中的溶解能力各不相同,各组分会在两相之间产生不同的分配现象。

亲脂性强的成分在流动相中分配得多一些,随流动相移动的速度就快一些;而亲水性强的成分在固定相中分配得多一些,随流动相移动的速度就慢一些,这样,性质不同的组分就分离在滤纸的不同位置上。

2、将含有Cu2+、Fe3+的溶液涂在滤纸一端,并在这一端用丙酮和盐酸作展开剂,在滤纸的

毛细作用下,展开剂携带待分离的物质沿滤纸纤维向上移动,由于Cu2+、Fe3+的移动速度不同,一段时间后,Cu2+、Fe3+距起点距离不同,从而达到分离的目的,Cu2+、Fe3+可用氨熏显色。

3、Fe3+、Cu2+的显色反应

Fe3++3NH3.H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+红棕色

Cu2++4NH3.H2O=Cu(NH3)42++4H2O深蓝色

4、层析法的操作方法:

(1)配制试样溶液:

取一只表面皿,加入1ml饱和FeCl3溶液和1ml饱和CuSO4溶液,混

合后作为层析试样。

展开剂

(2)裁纸:

取一张滤纸,裁剪成1.5cm×20cm形状。

(3)画原点:

离滤纸末端约2cm处用铅笔画一个小圆点作为原点。

(4)点样:

用毛细管取试样溶液,轻轻点样于原点上,晾干,重复

3~5次。

斑点直径需<0.5cm

(5)取展开剂:

此实验的展开剂为丙酮(取一定量)。

(6)层析操作:

按图组装实验装置,并进行实验。

滤纸不可触及

试管的内壁,纸条末端浸入展开剂约0.5cm,不能让试样点浸入

展开剂.

(7)显色反应:

注意观察滤纸条上色带的变化,滤纸条取下后用氨气熏,观察颜色变化;氨熏应在通风橱中进行。

5、实验现象和结果

氨熏后上层红棕色,下层深蓝色。

说明Fe3+移动速度更快一点,所以在滤纸的上方。

6、实验操作注意事项

a滤纸吸水性很强,点样操作要求迅速,用毛细管蘸取试样在滤纸条的原点处轻轻点样,晾干后再点,重复3~5次,要求留下斑点的直径小于0.5cm。

b、在层析操作中,不能让滤纸上的试样点接触展开剂,如果试样点接触展开剂,样点里要分离的离子或者色素就会进入展开剂导致实验失败。

c、纸层析法中的展开剂之所以能够展开的主要原理是毛细现象

课题三:

硝酸钾晶体的制备

1、原理:

不同物质的溶解度会随温度的变化而发生不同的变化,利用这一性质,我们可以将物质进行分离和提纯。

工业上制取硝酸钾就是利用了该原理。

2、蒸发结晶:

通过蒸发溶液,减少一部分溶剂,使溶液达到饱和而析出晶体的方法。

此方法主要用于随温度改变变化不大的物质,如NaCl。

冷却结晶:

通过降低温度使溶液冷却达到饱和而析出晶体的方法。

此方法主要用于溶解度随温度下降明显减小的物质

如KNO3。

3.请填写空白。

步骤

操作

具体操作步骤

现象解释结论等

①

溶解

取20gNaNO3和17gKCl溶解在35ml水中,加热至沸,并不断搅拌。

NaNO3和KCl溶于水后产生四种离子,这四种离子可能组成四种物质NaCl、KNO3、KCl、NaNO3。

②

蒸发

继续加热搅拌,使溶液蒸发浓缩。

有NaCl晶体析出。

③

热过滤

当溶液体积减少到约原来的一半时,迅速趁热过滤,承接滤液的烧杯应预先加2mL蒸馏水,以防降温时NaCl溶液达饱和而析出。

滤液中的最主要成分为KNO3、NaCl(少)。

④

冷却

将滤液冷却至室温。

有KNO3晶体析出。

⑤

减压过滤

按有关要求进行操作

得到初产品硝酸钾晶体(称量为m1)

⑥

重结晶

将得到的初产品硝酸钾晶体溶于适量的水中,加热、搅拌,待全部溶解后停止加热,使溶液冷却至室温后抽滤。

得到纯度较高的硝酸钾晶体(称量为m2)

⑦

检验

分别取⑤、⑥得到的产品,配置成溶液后分别加入1滴1mol/l的HNO3和2滴0.1mol/l的AgNO3

可观察到⑤、⑥产品中出现的现象分别是

前者有白色浑浊

后者无白色浑浊或少许浑浊

4、装置如右图

热过滤装置

5、玻璃棒在实验中一般有如下三种用途:

搅拌、引流和蘸取溶液。

6、影响晶体的生成条件

晶体颗粒的大小与结晶条件有关,溶质的溶解度越小,或溶液的浓度越高,或溶剂的蒸发越快,或溶液冷却得越快,析出的晶粒就越细小,反之,可得到较大的晶体颗粒

7、该实验的注意事项:

参照蒸发结晶和减压过滤的注意事项P14

热过滤

NaCl晶体

加水溶解减压过滤

原料KNO3晶体

蒸发冷却结晶

滤液

滤液

专题二、物质性质的探究

课题四:

铝及其化合物的性质

实验探究项目

实验方案设计

现象、解释及问题

铝能与氧气反应

将铝片剪成长5~8cm,宽0.2~0.3cm铝条,绕成螺旋状,一端缠绕一根火柴,坩埚钳夹住铝条另一端,点燃铝条上的火柴,待火柴快燃烧完时,将铝条伸入装有O2的集气瓶中(瓶内盛少量水),观察现象。

1、反应的化学方程式:

点燃

4Al+3O2====2Al2O3

2、将铝片放到酒精灯火焰上,铝难以燃烧,试分析原因空气中氧气浓度小,反应温度不够高,铝片反应时接触面积不够大

铝表面氧化膜的保护作用

1、取3片铝片,将其中两片铝片用砂纸擦去表面的氧化膜

破坏铝表面氧化膜的方法有投入食盐水中、与氢氧化钠溶液反应、用砂纸擦去

2、将一片擦去氧化膜的铝片放入20mL0.5mol/L的CuSO4溶液中,观察铝片表面现象及其他可能发生的现象。

现象有①铝表面有紫红色物质沉积②产生气泡,并逐渐加快,铝片上下翻滚③混合液温度升高。

2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu

Cu2++2H2O

Cu(OH)2+2H+

2Al+6H+=2Al3++3H2↑

随着反应的进行,不断加剧的原因是

①c(Al3+)增大,Al3+水解使溶液中的H+浓度增大②反应为放热,使溶液温度升高③生成的Cu和Al构成原电池加快反应速率)

3、将一片未擦去氧化膜的铝片放入20mL0.5mol/L的CuSO4溶液中,观察铝片表面现象

现象:

无明显现象

原因:

氧化膜阻止了反应

4、取步骤(3)中的铝片,用水冲洗后,放入盛有3mL6.0mol/LNaOH溶液的试管中,1~2min后取出铝片,洗净,放入20mL0.5mol/L硫酸铜溶液中。

现象:

同步骤2

解释:

NaOH溶液除去了氧化膜

5、将另一擦去氧化膜的铝片放入盛有3mL浓硝酸的试管中,观察现象。

1min后取出铝片,用水洗净,再放入20mL0.5mol/CuSO4溶液的试管中。

现象:

铝片表面变暗,与CuSO4溶液无明显现象。

解释:

铝片遇浓硝酸发生钝化

浓硝酸可用浓硫酸代替。

铝配合物的生成

1、取两支试管,分别加入1mL1.0mol/LAlCl3溶液

2、在一只试管中逐滴加入6.0mol/LNaOH溶液,边滴加边振荡试管,观察实验现象。

现象:

先有白色沉淀,然后沉淀消失。

离子反应方程式:

Al3++3OH—=Al(OH)3

Al(OH)3+OH—==Al(OH)4—

3、在另一试管中滴加2ml10%NH4F溶液,再滴加1mL3.0mol/L氨水,边滴加边振荡试管,观察实验现象。

现象:

无明显现象

解释:

Al3++6F—=AlF63—或

AlCl3+6NH4F=(NH4)3AlF6+3NH4Cl

因为Al3+与F—形成了配合离子不再与NH3.H2O反应生成沉淀。

1、工业上如何以铝土矿(主要成分为Al2O3,还含有少量的Fe2O3、SiO2)为原料制取铝,请写出有关反应的化学方程式。

Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2ONaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3↓

△

2Al(OH)3====Al2O3+3H2O

2、可溶性铝盐(如氯化铝、明矾等)可以作净水剂,净水的原因:

Al3++3H2O

Al(OH)3+3H+

课题五:

乙醇与苯酚的性质

一、乙醇、苯酚与金属钠的反应

将1ml乙醇溶解到2ml乙醚中配成溶液,然后加入一小块金属钠。

现象:

钠沉底部,有气泡产生。

将1.5g苯酚晶体溶解到2ml乙醚中配成溶液,然后加入一小块金属钠。

现象:

钠在液面上四处游动,有气体产生。

结论:

苯酚和钠的的反应较快.说明酚羟基比醇羟基_活泼_。

本实验不能直接用苯酚固体,也不能用水来溶解苯酚。

二、乙醇的氧化反应

绕成螺旋状

的铜丝

1、铜丝在酒精灯中灼烧

实验步骤:

(1)取一根铜丝,把其中一端绕成螺旋状。

(增大接触面积)

(2)点燃一盏酒精灯,把绕成螺旋状一端的铜丝移到酒精灯外

焰上灼烧,观察现象:

铜丝变黑(生成了CuO)

(3)把螺旋状铜丝往酒精灯内焰移动,观察实验现象:

铜丝又变成亮红色△

CH3CH2OH+CuO→CH3CHO+Cu+H2O

(4)把螺旋状铜丝往酒精灯外焰移动,观察实验现象:

铜丝又变黑(生成了CuO)

2、取一支试管,向其中加入1mL2mol/LH2SO4溶液,再滴加3~5滴5%K2Cr2O7溶液,然后滴入乙醇,振荡,观察实验现象:

K2Cr2O7溶液变成绿色,(可用于检验汽车驾驶员是否酒后开车)

3CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2Cr2(SO4)3+4K2SO4+11H2O

用高锰酸钾溶液代替K2Cr2O7溶液有何现象?

高锰酸钾溶液紫色褪去。

三、乙醇的脱水反应

浓硫酸

CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O(消去反应)

170℃

1、圆底烧瓶内的物质有:

乙醇、浓硫酸、沸石(加入的先后顺序)

2、沸石(或碎瓷片)的作用:

防止暴沸

3、浓硫酸的作用:

催化剂和脱水剂

本实验常用的催化剂有:

石棉绒、P2O5

4、温度计的位置:

水银球浸末在乙醇和浓硫酸的混合液体中

迅速升温到170℃:

防止副反应的发生(140℃生成乙醚)

5、洗气瓶中盛2mol/L的NaOH溶液:

吸收反应中产生的CO2

6、反应较长时间后,烧瓶中液体可能变黑,产生的气体有一股刺激性气味:

因为浓硫酸有脱水性,使乙醇脱水后生成碳,因而为黑;同时浓硫酸具有强氧化性,氧化乙醇或碳生成SO2和CO2。

7、将产生的气体通入2mL溴水中,观察实验现象:

溴水褪色

CH2=CH2+Br2→CH2Br—CH2Br(加成反应)

8、将产生的气体通入2mL0.01mol/L的KMnO4溶液中,观察实验现象:

KMnO4溶液紫色褪去,发生了氧化反应。

四、苯酚的性质

65oC以上苯酚与水__互溶_,冷却后得到的苯酚浊液,可用_分液_的方法与水分离。

【典例分析1】

序号

实验内容

设计意图(或实验现象)

结论(或反应式)

苯酚的检验

与FeCl3溶液反应

溶液变成紫色

方程式不用掌握

与溴水反应

出现白色沉淀

三溴苯酚

对比

实验1

取少量苯酚浊液,滴加NaOH溶液

可以说明苯酚浊液变澄清是由于苯酚与NaOH的反应,而不是由于水量导致苯酚溶解。

苯酚具有酸性

取少量苯酚浊液,滴加与NaOH溶液等体积的水

对比

实验2

用pH试纸0.1mol/l的苯酚溶液的pH值

可以定量地观察到苯酚与盐酸pH值的不同

用pH试纸0.1mol/l的盐酸的pH值

对比

实验3

取0.1mol/l的苯酚溶液,滴加几滴紫色石蕊试液

可以直观地观察到苯酚与盐酸遇到紫色石蕊试液后,颜色变化的不同,且苯酚溶液几乎没有变色

苯酚溶液的酸性很弱

取0.1mol/l的盐酸,滴加几滴紫色石蕊试液

对比

实验4

在苯酚浊液与NaOH溶液反应得到的澄清溶液中滴加盐酸

通过强酸和弱酸的加入,定性确定苯酚的酸性强弱情况

出现白色浑浊

在苯酚浊液与NaOH溶液反应得到的澄清溶液中通入CO2

对比

实验5

在苯酚浊液滴加一定量的Na2CO3溶液

可以判断苯酚钠溶液中通入CO2后的产物是NaHCO3还是Na2CO3

在苯酚浊液滴加一定量的NaHCO3溶液

专题三、物质的检验与鉴别

课题六:

牙膏和火柴头中某些成分的检验

一、牙膏中的主要成分及作用

CaCO3存在于摩擦剂中,甘油存在于保湿剂中,牙膏的pH值>7

CaCO3、甘油的检验化学原理

(1)牙膏中的摩擦剂约占牙膏成分的50%,主要用于增强牙膏的摩擦作用和去污效果,不同种类的牙膏含有的摩擦剂与盐酸反应的不同现象:

摩擦剂

实验中出现的现象

解释

SiO2

不溶解

SiO2不与盐酸反应

CaCO3

溶解并有气体产生

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

Ca3(PO4)2

溶解无气体,加NaOH至过量后又产生沉淀

Ca3(PO4)2+6HCl=3CaCl2+2H3PO4

Al(OH)3

溶解无气体,加NaOH至过量先产生沉淀后溶解

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O

(2)日常生活中使用的牙膏里面都含有一定量的摩擦剂,摩擦剂应具备下列性质:

难溶于水、坚硬、颗粒较大。

(3)新制Cu(OH)2的配制:

向1mL0.5mol/LNaOH溶液中加入几滴1mol/LCuSO4溶液。

(4)牙膏中含有一定量的甘油,其主要功能是作保湿剂,检验时加入新制Cu(OH)2,产生的现象是溶液变成绛蓝色,化学方程式为

二:

火柴头中某些成分的检验

1、火柴起火的原理

安全火柴的火柴盒侧面涂有红磷(发火剂)和Sb2S3(易燃物)等,火柴头上的物质一般是KClO3、MnO2等氧化剂和易燃物如硫等。

当两者摩擦时,因摩擦产生的热使与KClO3等接触的红磷发火,并引起火柴头上的易燃物燃烧,生成一定量的SO2。

2、火柴头中的硫元素检验化学原理和实验操作

将火柴点燃,收集燃烧产生的气体,通过能否使KMnO4褪色来检验。

从燃烧后的气体具有还原性推测出是SO2进一步推测出含有S元素。

实验一:

取两只洁净的小烧杯,标记为甲、乙,在乙烧杯中加入10ml

0.01mol·L-1KMnO4酸性溶液。

将两根火柴伸入甲烧杯里,再用一根

燃着的火柴点燃火柴头(如右图所示),待火柴头燃尽,即将火柴移

出,迅速将_将甲烧杯倒扣在乙烧杯__上,轻轻_振荡_乙烧杯,观

察实验现象:

紫色溶液褪去。

(利用了SO2的还原性)

5SO2+2KMnO4+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4

实验二:

用漏斗、试管、注射器、导管等组成如右图装置,将两

根火柴放在漏斗下面,用一根燃着的火柴点燃火柴头,使火柴

头燃烧。

慢慢拉动_拉动注射器的活塞_进行抽气,让火柴头燃烧产

生的气体通过0.01mol·L-1KMnO4酸性溶液,观察实验现象:

紫色溶

液褪去。

注:

KMnO4酸性溶液可用品红溶液或溴水代替;但不能用紫色石蕊试液,因为火柴燃烧后产生CO2,影响检测效果。

3、火柴头中的氯元素检验的两种化学原理

方案一:

将燃尽的火柴头浸泡在少量水中,片刻后取少量溶液于试管中,向溶液中滴加AgNO3溶液和稀HNO3,以检验Cl-。

(因为燃烧后KClO3分解产生KCl和O2,Cl元素转化成Cl-,通过检验Cl-进一步推测Cl元素。

)

方案二:

将3~4根火柴摘下火柴头,再将火柴头浸于水中,片刻后取少量溶液于试管中,加AgNO3溶液、稀HNO3和NaNO2溶液,若出现白色沉淀,说明含氯元素。

ClO3-+3NO2-+Ag+=AgCl↓+3NO3-

(直接检验,利用ClO3-的氧化性转化成Cl-,接着通过检验Cl-来确定Cl的存在)

课题七:

亚硝酸盐和食盐的鉴别

NaNO2俗称“工业盐”,其外观与食盐相似,易导致误食而中毒,可通过化学实验加以鉴别。

1、NO2-的不稳定性

向NaNO2溶液中加酸,生成HNO2。

HNO2不稳定,仅存在于冷的稀溶液中,微热甚至常温下也会分解,产生红棕色的NO2气体。

NaNO2+H2SO4(稀)=NaHSO4+HNO22HNO2=NO↑+NO2↑+H2O

2、NO2-的氧化性和还原性

氧化性:

2NO2-+2I-+4H+=2NO↑+I2+2H2O(I2可用淀粉检验)

NO2-+Fe2++2H+=NO↑+Fe3++H2O(浅绿色变为棕黄色)

还原性:

5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2++3H2O(KMnO4紫色褪去)

3、与NaCl的鉴别

NO2-和Cl-中加AgNO3都会产生白色沉淀,但AgNO2可溶于稀HNO3,AgCl不溶于稀HNO3。

Ag++NO2-=AgNO2↓

(1)逐一设计鉴别NaNO2和NaCl的实验方案,结合方案1的提示,完成以下填空。

(以含有NO2-所产生的现象填空,文字简明扼要。

)

实验方案

实验操作

现象与结论

方案1

在两种待鉴物质的溶液中分别加入(NH4)2Fe(SO4)2,充分反应后再加入适量KSCN溶液。

若溶液变血红色,证明待鉴溶液中有NO2—存在。

方案2

在两种待鉴物质的溶液中分别加入KI淀粉溶液。

若溶液变蓝色,证明待鉴溶液中有NO2—存在。

方案3

在两种待鉴物质的溶液中分别加入酸性KMnO4溶液。

若溶液紫色褪去,证明待鉴溶液中有NO2—存在。

方案4

在两种待鉴物质的溶液中分别加入AgNO3溶液,再加入稀硝酸。

若溶液出现白色沉淀,并溶于稀硝酸,证明待鉴溶液中有NO2—存在。

方案5

在两种待鉴物质的溶液中分别加入稀硫酸。

若溶液中产生红棕色气体,证明待鉴溶液中有NO2—存在。

(2)鉴别NaNO2和NaCl,还可以用pH试纸,其理由是:

NaNO2溶液呈碱性,NaCl溶液

亚硝酸钠

NaNO2易溶于水且显著吸热,其熔点为271℃,分解温度为320℃

呈中性。

NO2—+H2O

HNO2+OH—

(3)在家里怎样用简单的方法区别NaNO2和NaCl?

把两种固体分别溶于碗中,用手接触碗,有明显吸热的为NaNO2。

(4)人体血红蛋白中含有Fe2+离子,如果误食亚硝酸盐,会使人

中毒,因为亚硝酸盐会使Fe2+离子转变成Fe3+离子,生成高铁血红蛋白而丧失与O2结合的能力。

服用维生素C可缓解亚硝酸盐的中毒,这说明维生素C具有(D)

A酸性B碱性C氧化性D还原性

专题四、化学反应条件的控制

课题八:

Na2S2O3与酸反应速率的影响因素

1、S2O32-+2H+=SO2↑+S↓+H2O

2、如何测定化学反应速率

可以通过记录出现浑浊所需的时间来比较反应速率的大小

3、实验比较法

实验比较法常常通过平行实验或先后的系列实验作观察和对比,分析影响的因素,值得指出的是,在比较某一因素对实验产生的影响时,必须排除其他因素的变动和干扰,即需要控制好与实验有关的各项反应条件。

【例1】结合以下表中信息,回答有关问题:

组号

反应温度

(℃)

参加反应的物质

Na2S2O3

H2SO4

H2O

V/ml

c/mol·L-

V/ml

c/mol·L-

V/ml

A

10

5

0.1

5

0.1

5

B

10

5

0.1

5

0.1

10

C

30

5

0.1

5

0.1

10

D

30

5

0.2

5

0.2

10

(1)实验比较法是人们研究各类问题常用的方法,但在比较某一因素对实验产生的影响时,必须排除其他因素的变动和干扰,即需要控制好与实验有关的各项反应条件。

上述表中可以比较的组合有A和B、B和C。

(2)上述反应的离子方程式为S2O32-+2H+=SO2↑+S↓+H2O

(3)上述反应速率最快的是D,最慢的是B。

(4)判断上述反应速率快慢的实验现象可以是两溶液相混合时开始记时,到溶液出现的浑浊将锥形瓶底部的“十”字完全遮盖时结束,所用时间越少,反应速率越大。

课题九催化剂对双氧水分解反应速率的影响

1、催化剂的有关知识

催化剂通常是参与反应的,只不过反应掉多少,在最后又生成了多少,所以在整个过程中,催化剂的质量和化学性质没有发生改变,注意与中间产物的区别。

2、催化剂是如何改变反应速率的

催化剂能使反应的活化能降低,使得具有平均能量的反应物分子只要吸收较少的能量就能变成活化分子,活化分子所占分数增大,有利于增大化学反应速率。

3、哪些因素会改变双氧水的分解速率

除了催化剂的种类外,还与试剂的用量、浓度、状态、反应温度等因素有关。

例:

右图是研究催化剂对过氧化氢分解反应速率影响的实验装置图。

某学生研究小组在50m

量筒中盛满水,倒置于水槽中,通过分液漏斗把过氧化氢溶液加入锥形瓶中(内中已有适量

催

化剂),记录各时间段收集到的氧气的体积。

实验一:

以二氧化锰作催化剂,进行以下四组实验。

第1组:

粉末状的二氧