语文A版五年级语文下册第五八单元教案35页.docx

《语文A版五年级语文下册第五八单元教案35页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文A版五年级语文下册第五八单元教案35页.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

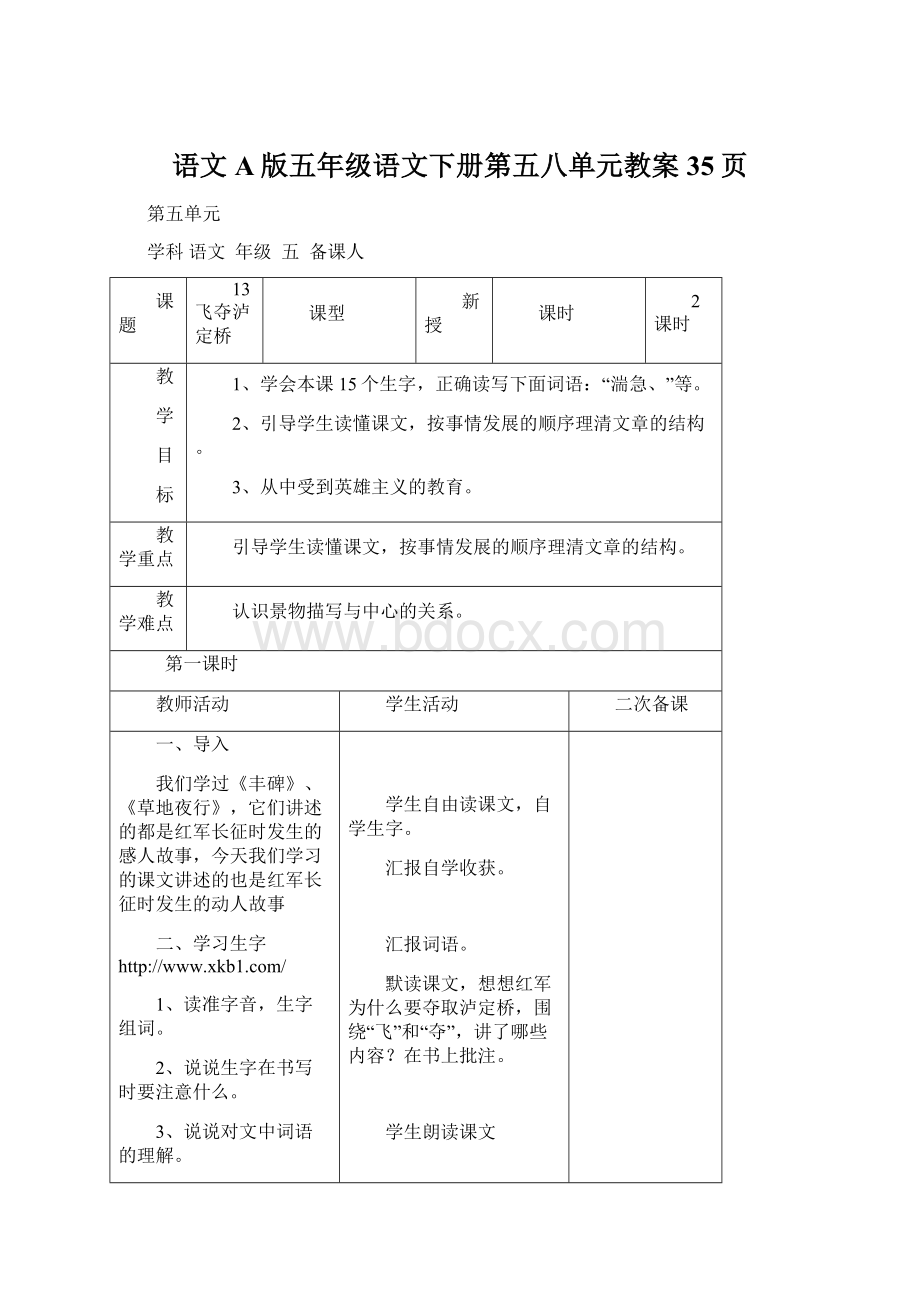

语文A版五年级语文下册第五八单元教案35页

第五单元

学科语文年级五备课人

课题

13飞夺泸定桥

课型

新授

课时

2课时

教

学

目

标

1、学会本课15个生字,正确读写下面词语:

“湍急、”等。

2、引导学生读懂课文,按事情发展的顺序理清文章的结构。

3、从中受到英雄主义的教育。

教学重点

引导学生读懂课文,按事情发展的顺序理清文章的结构。

教学难点

认识景物描写与中心的关系。

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、导入

我们学过《丰碑》、《草地夜行》,它们讲述的都是红军长征时发生的感人故事,今天我们学习的课文讲述的也是红军长征时发生的动人故事

二、学习生字

1、读准字音,生字组词。

2、说说生字在书写时要注意什么。

3、说说对文中词语的理解。

三、初读课文,订正读音。

1、仍(réng)旧、倾(qīng)泻、号召(zhào)、奔赴(fù)、击溃(kùi)

2、引导分段,初始自学提示学生默读:

第一部分(1——3)第二部分(4——8)第三部分(9)

或

(1)—

(2)—(3-5)—(6-8)—(9)

四、朗读课文。

学生自由读课文,自学生字。

汇报自学收获。

汇报词语。

默读课文,想想红军为什么要夺取泸定桥,围绕“飞”和“夺”,讲了哪些内容?

在书上批注。

学生朗读课文

作业

1、抄写生字新词。

2、朗读课文

第二课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、导入《飞夺泸定桥》一文记叙了中国工农红军在二万五千里长征途中飞夺泸定桥的经过。

快速浏览课文,想想课文写了哪几部分内容?

是按怎样的顺序叙述的?

哪部分与“飞”有关?

(一)可以说这是一场红军与敌人斗智斗勇的战斗。

那么,红军的“智”、“勇”表现在哪些地方?

他们遇到了哪些困难?

边默读边画。

教师点拨:

尤其把课文中描写时间紧迫、路途艰险和泸定桥令人胆寒的部分找出来读

二、新授

“泸定桥离水面有好几丈高”,“人走在上面摇摇晃晃,就像荡秋千似的”,桥下的“河水像瀑布一样,从上游的山峡里直泻下来,撞击在岩石上,溅起三米多高的浪花”。

这险境让人心惊胆战,但它却挡不住英勇的红军战士。

我们的红军呢?

他们“拿着短枪,背着马刀,带着手榴弹,冒着敌人密集的枪弹,攀着铁链向对岸冲去”。

过桥之“难”反衬了红军战士的英勇气概。

(教师激情导入):

学生自由回答。

(二)自学后交流。

(通过谈体会,有感情的朗读,评读的形式进行交流,在交流时可利用自己查阅的相关资料1、智:

识破诡计,智定策略2勇:

“险”中见勇 “难”中见勇“激”中见勇

1、自由读6-8自然段,然后指名读一读。

总结回应课题,再有感情读一读感受深的,有感情地读一读你感受深的段落。

摘抄你认为用得好的词语。

(三)小结 飞夺泸定桥的英雄们受到了奖赏。

他们每人得到了一套列宁服、一个日记本、一支钢笔、一个搪瓷碗、一个搪瓷盘和一双筷子。

这是红军战士所能得到的最高奖赏——比金质奖章

板

书

设

计

13飞夺泸定桥

按事情发展顺序写

起因——经过——结果

教

学

反

思

课题

14七律长征

课型

新授

课时

2课时

教

学

目

标

1、正确流利、有感情地朗读课文;

2、本课的生字理解由生字组成的词语。

3、理解诗句,体会中国工农红军战胜种种艰难险阻,完成二万五千里长征的英雄主义和革命乐观主义精神。

教学重点

理解长征中红军遇到的艰难险阻和战士们对待困难的态度,领会全诗的思想感情。

教学难点

理解诗歌,体会诗歌所表达的思想感情。

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、解题。

教师简介历史背景:

二、指导学生自读课文,并提出不理解的问题。

三、范读、教读

1.老师先范读课文,明显暗示出诗句停顿节奏。

2.学生按节奏试读,达到能读上口,会停顿的程度。

四、读句、释词。

1.读每一句诗,先理解句中词语的意思。

(远征:

指二万五千里长征。

万水千山:

“万”和“千”都不是实数,而是说无数的山、无数的水,实指在长征中遇到的无数艰难困苦。

等闲:

平平常常的意思。

五岭:

指越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭,在江西、湖南、广东、广西四省边境。

小泥球。

云崖:

高耸入云的山崖。

铁索:

指大渡河上的泸定桥,红军过桥时桥上只剩下13根铁索。

岷山:

在四川省北部,绵延四川、甘肃两省边境,海拔4000米左右,终年积雪。

三军:

指中国工农红军一、二、四方面军,也就是整个红军。

尽开颜:

全都喜笑颜开。

)

2.再读诗句,说说每一句话的意思。

学生自读课文,并提出不理解的问题。

学生按节奏试读,达到能读上口,会停顿的程度。

反复练读。

指名读。

逶迤:

弯弯曲曲连绵不绝的样子。

细浪:

翻着浪花的细流。

乌蒙:

即乌蒙山,在云南、贵州两省之间。

磅礴:

气势雄伟。

泥丸:

泥团子,

作

业

1.朗读这首诗。

2.写课后练习读读写写的词语。

3.解释:

“只等闲”、“尽开颜”、“万水千山”这三个词语的意思。

第二课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、复习检查。

二、明确教学目标。

三、品诗、品句,体会作者的思想感情。

1、指名读开头两句诗:

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。

”

师:

这两句是全诗的总起,从1934年10月到1935年10月,红军徒步长征二万余里,纵横十一个省,每天跟敌人,跟饥饿、疲劳、伤病,跟自然界的困难作生死的搏斗。

这中间的艰难险阻是可想而知的,但红军战士对这一切的回答是什么?

你从这里感受到什么?

指导朗读这两句诗,进一步体会诗句所表达的思想感情。

4、你能有感情地朗读诗句吗?

(1)轻声读中间四句诗,想象一下红军过五岭、乌蒙,巧渡金沙江,飞夺泸定桥的情景。

(观看录象)

(2)交流。

(4)指导学生有感情地朗读。

6、红军长征途中征服了万水千山,作者为何只选择五岭、乌蒙、金沙江和大渡河来写?

7、齐读最后两句。

师:

毛泽东用“更喜”来形容什么?

这突出了红军的什么精神?

四、有感情地朗读全诗。

五、背诵全诗。

六、欣赏歌曲《长征》。

2、自由朗读全诗,思考:

从哪些诗句中可以看出“红军不怕远征难”?

你是怎么想的?

3、学生交流后,汇报。

自由朗读全诗,思考:

在四人小组里练说:

第一步先找出的是那一句。

第二步说说从这句诗中看出红军遇到了什么困难。

第三步说说红军是如何对待困难的。

5、想象诗句所展示的画面,体会“腾细浪、”“走泥丸”“云崖暖”“铁索寒”等词语中所包含的思想感情。

(3)讨论“腾细浪、走泥丸、云崖暖、铁索寒”这四个词语中包含着作者怎样的思想感情。

板

书

设

计

腾五岭

走乌蒙山英勇无畏

“只等闲”暖巧渡金沙江乐观向上

寒飞夺泸定桥

喜过岷山

”

教

学

反

思

课题

15*延安

课型

新授

课时

1课时

教

学

目

标

1.知识与技能

(1)学习并掌握本课的生字新词。

(2)理解课文内容,了解革命圣地延安以及当年毛主席在延安生活的情景,体会作者对延安对领袖的无比热爱。

(3)有感情地朗读课文。

2.过程与方法

以学生为主体,引导学生自读文本,通过文本想象作者所描绘的画面美,从而感受到作者对延安对领袖的无比热爱。

3.情感、态度价值观

(1)体会作者对延安对领袖的无比热爱。

(2)激励学生发扬自力更生、艰苦奋斗的延安精神。

教学重点

了解革命圣地延安以及当年毛主席在延安生活的情景。

教学难点

感受文章中的思想感情。

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、创设情境激情导入

1、同学门,今天老师给大家带来一些照片,你们想看吗?

看后说一说,这是什么地方?

2、对,这里是革命圣地——延安。

今天,我们就来学习课文《延安》。

3、二、初读课文,划出不认识的生字和词语。

4、自学生字和词语。

理解“丰衣足食”“顽固不朽”的含义。

同时提出不理解的词语,互相解答。

5、让学生汇报课前查阅的历史资料。

6、默读课文,边读边思考问中都写了那些内容?

从中找出自己最喜欢的段落反复读几遍。

7、汇报概括地说说全文的主要内容。

8、仔细读课文,作者是抓住哪些人物和景物的美好时光的?

9大家读的很仔细,现在和小组同学讨论一下。

10、指名读自己最喜欢的段落,并说说理由。

三、回读课文,进一步体会文章中表达的思想感情。

四、总结。

五、作业:

用“丰衣足食”造句。

学生看后谈感想。

简介地理位置及周围环境。

叙述延安人民和领袖的密切关系。

描写延安的美好时光。

指名说说全文的主要内容。

人物:

文章的3、4、5、自然段,体会毛主席为什么身受爱戴?

景物:

1、最没的时日——夏秋之交。

2、延安夜晚的美丽景色。

学生读自己喜欢的段落,说明理由。

有感情的朗读全文。

板

书

设

计

15*延安

景物:

美丽和谐自力更生

人们:

善良艰苦延安精神艰苦奋斗

领袖:

为人民全心全意

教

学

反

思

第六单元

学科语文年级五备课人

课题

16秦兵马俑

课型

新授

课时

2课时

教

学

目

标

1、学会本课生字,理解由生字组成的词语。

联系课文内容领会“兵马俑不仅规模宏大,而且类型众多,个性鲜明”在文中的作用。

理解“兵马俑规模宏大、

个性鲜明”的特点。

2、从文章的语言文字中感受到祖国悠久灿烂的民族文化和人民无穷无尽的智慧,激发民族自豪感。

3、正确、流利、有感情地朗读课文。

提高学生的表达能力和想象能力。

教学重点

了解秦兵马俑规模、类型、个性等方面的特点。

教学难点

体会过渡句承上启下的作用以及冒号、分号、省略号的用法。

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、揭示课题、导入新课

二、看录象,创设情景

1、仔细欣赏。

你看到了什么?

听到了什么?

交流。

2、自读课文,了解大意。

选择感兴趣的内容练读,读给同桌听。

3、说说兵马俑给你的印象。

三、学习生字词

1、读带有生字的词语,正音。

2、理解词义,可联系上下文,也可查字典。

3、自读课文,了解大意。

选择感兴趣的内容练读,读给同桌听。

,读准确,读通顺。

四、精读秦兵马俑的“规模宏大”

1、默读课文第二自然段,思考:

课文从哪些方面反映了秦兵马俑的规模宏大?

2、集体讨论。

(1)从三个俑坑的总面积和兵马俑的数量体会秦兵马俑的规模宏大。

(2)从一号坑的长、宽、面积和兵马俑数量体会秦兵马俑的规模宏大。

3、朗读前四句,感受兵马俑的规模宏大。

4、人们看到如此规模宏大的兵马俑会有什么感受?

(人们无不为兵马俑的恢弘气势和高潮的制作工艺所折服)

5、读最后一个长句子,前半句讲了兵马俑的恢弘气势,“看上去真像……”讲兵马俑的高超制作工艺。

6、有感情朗读第二自然段。

仔细欣赏

自读课文,了解大意。

选择感兴趣的内容练读,读给同桌听。

学生自学,

自读课文,了解大意。

选择感兴趣的内容练读,读给同桌听。

默读课文第二自然段,思考

集体讨论。

指名有感情的朗读朗读。

指名多人有感情朗读第二自然段。

作业

1、抄写生字新词。

2、朗读课文

第二课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、复习导入

1、这篇课文从哪两个方面介绍了兵马俑,这两方面是用哪句话连接起来的?

2、过渡段在划分段落时一般是划上段还是划下段?

二、指导分欵。

1、默读课文愌分段。

(1)2~10自然段讲了兵马俑的哪两个方面?

(2)按两个方面给2~10自然段分为两段,过渡段是划上段还是划下段?

2、概括段意。

学习一、四段

1、指名读第1段。

(1)“举世无双”、“享誉世界”是什么意思?

这两个词是什么意思?

说昆了祦兵马俑的价值怎样?

2)这一段主要写了什么?

2、指导朗读,抓住“举世无双”、“享誉世界”体会秦兵马俑的珍贵历史价值,以及为拥有这样的历史文物的自豪之感。

(1)这一段主要写了什么?

(2)这一段和文章第一段是怎样呼应的?

四、有感情朗读课文。

学生活动

学琟自由回答,

学生默读课文,分段。

指名汇报。

学生回答,相互补充。

学生感情朗读,多人多次。

3、齐读最后一段。

有感情地朗读全文。

(配乐)

课堂小结

这篇课文生动的描绘了秦兵马俑规模宏大、类型众多和个性鲜明的特点,反映了中华民族的聪明才智,表达了作者对光辉灿烂的中华民族艺术的热爱。

作业

1、有感情地朗读课文。

2、完成课后练习。

板

书

设

计

规模宏大

16 秦兵马俑 类型众多 举世无双

个性鲜明

教

学

反

思

课题

17圆明园的毁灭

课型

新授

课时

2课时

教

学

目

标

1、学会本课16个生字。

2、有感情地朗读课文,背诵课文。

3、了解圆明园辉煌的过去和毁灭的经过,激发热爱祖国文化、仇恨侵略者的情感,增强振兴中华的责任感和使命感。

教学重点

想象当年圆明园的辉煌,了解它毁灭的经过。

教学难点

让学生接受爱国教育,领悟到“落后就要挨打”和勿忘国耻。

教学准备

教学准备

1、查阅有关圆明园的资料。

2、教师制作多媒体课件。

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、复习旧知。

二、理解圆明园的位置和总体布局

1、默读第二段,想想共有几句话,每句讲的是什么。

2、学生自学后讨论。

圆明园的位置在哪儿?

圆明园的总体布局是怎样的?

什么叫“众星拱月”?

谁能用个简单的图把讲圆明园总体布局的这句话画出来?

三、理解圆明园中的著名景点。

1、默读第三段,想想这段共有几句话,讲到了圆明园的哪些景点。

3、讨论:

(1)这段共有几句话?

其中哪几句是总的介绍,哪几句是讲具体景点的?

(2)齐读第一句。

这一句总的介绍园内景观,讲了哪些方面?

“金碧辉煌”是什么意思?

“玲珑剔透”是什么意思?

“象征”是什么意思?

(3)补充介绍“买卖街”“山乡村野”。

(5)在圆明园浏览会有怎样的感受呢?

齐读第六句。

“有如”是什么意思?

(好像)“流连其间”是什么意思?

在圆明园里,为什么好像漫游在天南海北,可以饱览中外风景名胜呢?

四、理解圆明园内收藏的历史文物。

指名朗读第二段,读后说说这一段是从哪三个方面介绍圆明园的。

学生自学后讨论,

用个简单的图把讲圆明园总体布局的这句话画出来?

2、学生各自阅读思考,然后同座交流。

齐读第一句。

这一句总的介绍园内景观,讲了哪些方面?

“金碧辉煌”是什么意思?

“玲珑剔透”是什么意思?

“象征”是什么意思?

(4)指名读第二、三、四、五句。

读后讨论:

刚才读的几句话是把景点分成哪几类来介绍的?

作业

1、抄写生字新词。

2、六、练习有感情地朗读课文。

第二课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、检查学生背诵第二段。

二、理解第三段。

1、指名朗读第三

2、各人小声朗读第三段,边读边想,英法联军采用了哪些手段毁灭圆明园的?

3、学生自学后讨论。

4、小结。

(一是抢掠,二是破坏,三是火烧。

三、联系全文,理解第一段。

1、齐读第一段。

2、“不可估量”是什么意思?

为什么说“圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失”?

四、朗读全文,体会中心思想。

1、自由朗读课文。

2、通过朗读课文,你产生了怎样的思想感情?

(集中到对祖国灿烂文化的热爱和对侵略者的仇恨这一中心思想上)

指名学生背诵第二段,学生评议。

指名朗读第三段。

各人小声朗读第三段,边读边想。

再指名朗读第三段,读出气愤的语气。

学生回答,相互补充。

自己自由朗读课文,进一步体会。

说一说自己的感受。

课

堂

小

结

圆明园有众星拱月的布局,民族建筑、西洋景物非常宏伟、博物馆、艺术馆中的文物都很珍贵。

因清政府腐败无能,这样一个皇家园林遭到侵略者的浩劫,这一切都是野蛮的强盗行为。

今天我们要认真学习,将来把我们国家建设得更加繁荣富强。

这种可耻的历史再不能重演。

作业

朗读课文。

板

书

设

计

17圆明园的毁灭

损失不可估量

圆明三园众星拱月(布局)

民族建筑西洋景观(宏伟)

博物馆艺术馆(珍贵)

能拿走的——掠走

拿不动的——车运(强盗)

运不走的——毁掉

园内放火——三天

不忘国耻振兴中华

教

学

反

思

第七单元

学科语文年级五备课人

课题

18自己的花是给别人看的

课型

新授

课时

2课时

教

学

目

标

1.知识与技能

⑴学习并掌握本科的生字新词

⑵理解课文内容,感受异域风情

⑶有感情的朗读课文

2.过程与方法

以读为主,引导学生在读中想想画面的美

3.情感、态度与价值观

感受异域风情,理解“人人为我,我为人人”的人生境界。

教学重点

1.理解词语的意思,读懂课文,有感情朗读。

2.体会“人人为我,我为人人”的境界,并从中受到教育。

教学难点

理解含义深刻的语句

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、课外引入,揭题质疑

1.出示一张德国哥廷根的照片:

教师讲述导入新课。

二、初读课文,整体感知

1.初读课文,注意读准生字,读通课文。

2.指名读通课文,对学生读得不准,或没有读通的地方进行指导。

三、细读课文,感悟“美丽”

1.1980年,当季老先生在阔别哥廷根三十五年后,迎接我们的主人问他:

“你离开德国这样久,有什么变化没有?

”季老先生是怎么回答的?

2.出示季老先生说的话:

“变化是有的,但是美丽并没有改变。

”

4.读第二自然段。

从哪里看出德国人爱花?

他们爱花的独特之处是什么?

7.读了这一段,你觉得哥廷根之美,还美在什么?

2.读课题,质疑问难:

“自己的花是让别人看的”是什么意思?

季先生为什么要写这样一篇课文?

3.想一想:

作者在德国看到了一种怎样的景色?

4.联系第二、三两段句子进行交流。

3.自由读,季老先生说的“美丽”并没有改变指什么?

课文中哪些地方写出了花之美?

5.交流指导:

“真切”、“脊梁”是什么意思?

哪些行为说明德国人爱花之“真切”?

当你和季老先生一样看到这奇异的异国风情时,会怎么说?

会怎么想?

引出描写女房东的话:

“莞尔一笑”是怎么样一种笑?

作业

1、抄写生字新词。

2、朗读课文

第二课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、复习课文

二、品读课文,再感“美丽”

1.引出第三自然段:

出示:

正是这样,也确实不错。

这句话前后半句都指什么?

这样反复写的目的是为什么?

请用肯定的语气读一读。

2.让我们真真切切地到哥廷根去感受德国人爱花之“真切”吧!

再读第三自然段:

理解:

“花团锦簇、姹紫嫣红、应接不暇”,体会花之多,花之美。

3.每天沐浴在“花的海洋”里,闻着花香,看着花语。

身处异国他乡的青年季先生,会有怎样的感受?

5.仅仅是花美吗?

出示句子:

“人人为我,我为人人。

我觉得这种境界是颇耐人寻味的。

”6.理解:

耐人寻味。

这种境界指什么?

你怎么理解这句话?

7.有感情地朗读课文第三自然段。

背诵这一段。

三、前后呼应,三感“美丽”:

1.再出示第四自然段中“变化是有的,但是美丽并没有改变”一句。

读了第二、三自然段后,你对这句话又有怎样的理解?

2.当作者再一次踏上他生活了十年的哥廷根,踏上他曾经留下生活的痕迹和情感的哥廷根,他会想起什么呢?

四、总结全文,激发阅读兴趣

1.有感情地朗读课文第二自然段。

2.说说哥廷根的美丽指什么?

学生读第三自然段

请用肯定的语气读一读。

(“花团锦簇、姹紫嫣红、应接不暇”,体会花之多,花之美。

)4.有感情地朗读这一段,读出花之美。

1.配乐朗读全文,说说读了文章的感受。

2.推荐读书:

《季羡林散文》、《季羡林先生》等。

板

书

设

计

18自己的花是给别人看的

“花团锦簇姹紫嫣红应接不暇”

花之多,花之美。

人人为我,我为人人

教

学

反

思

课题

19跨越海峡的生命桥

课型

新授

课时

2课时

教

学

目

标

1.知识与技能

⑴学习并掌握本科的生字新词

⑵理解课文内容,体会“跨越海峡的生命桥”的含义

⑶有感情的朗读课文

2.过程与方法

以读为主,引导学生体会人物的内心世界,体会人们高尚的精神品质。

教学重点

理解骨髓移植对小钱的重要性。

教学难点

体会“跨越海峡的生命桥”的含义

第一课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、猜谜导引揭题

1、师:

今天我们就来学习新课《跨越海峡的生命桥》,请同学们看老师写课题。

(教师板书课题,边写边教“峡”的书写,“山字旁”要写得瘦些。

)

2、生读题,教师问学生读了课题后有什么问题?

教师根据学生的“生命桥指的什么”这个问题引入文本:

那么,就让我们到文中去找答案吧!

)

四、初读课文

五、结合“谈何容易”研读课文

1、师:

救这个青年容易吗?

从课文中找到相关词语。

2、出示句子:

然而,要找到适合移植的骨髓,又谈何容易。

(理解读)师:

为什么这么不容易找呢?

从文中找到有关句子。

(生读时不理想,鼓励后再读有进步,表扬。

)

发散:

小钱可能会在哪儿找骨髓?

(在学生的回答中理解辗转。

)

六、小结课文,结合“谈何容易”。

谜语:

水里看是一个洞,岸上看是一张弓。

身背千斤不喊重,河西立刻到河东。

(打一交通设施)

并说明了猜谜理由。

教师由此谈话:

是啊,桥是联系河两边的,其实我们刚才的交流就像已在我们之间架起了一座心灵之桥,友谊之桥。

)

四、

1、学生自读课文。

2、反馈:

(1)(教师出示词语认读。

)

a、师:

在这些词语中,你读懂了哪些词语?

(2)、(教师出示句子认读。

)

生读

作业

1、抄写生字新词。

2、朗读课文

第二课时

教师活动

学生活动

二次备课

一、切入课文内容,指导朗读,理解感悟

1、《跨越海峡的生命桥》是一个真实的故事,一个发生在杭州和台湾花莲之间的故事。

因为真实,因为就在我们身边,我在读这个故事的时候,格外感动,我想你们也一样。

让我们再来读读这个故事,看看到底是什么感动着我们。

5、范例:

(1)最后一段。

朗读:

“小钱得救了......那血脉亲情,如同生命的火种,必将一代一代传下去。

”

(2)第五段。

朗读:

“针头从皮肤刺去......终于从身躯里涓涓流出......”这段中有一个词语“突如其来”,你们怎样