版语文人教版新教材新笔记导学必修上册讲义第二单元第5课以工匠精神雕琢时代品质和答案.docx

《版语文人教版新教材新笔记导学必修上册讲义第二单元第5课以工匠精神雕琢时代品质和答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版语文人教版新教材新笔记导学必修上册讲义第二单元第5课以工匠精神雕琢时代品质和答案.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

版语文人教版新教材新笔记导学必修上册讲义第二单元第5课以工匠精神雕琢时代品质和答案

第5课以工匠精神雕琢时代品质

素养目标1.思维目标:

把握文章的主要观点,掌握其论证方法、论证思路。

2.语言目标:

品读文中的重要语句。

任务情境:

曾经,工匠是一个中国老百姓日常生活须臾不可离的职业,木匠、铜匠、铁匠、

石匠、篾匠等,各类手工匠人用他们精湛的技艺为传统生活景图定下底色。

随着农耕时代的

结束,社会进入后工业时代,一些与现代生活不相适应的老手艺、老工匠逐渐淡出日常生活,但工匠精神永不过时。

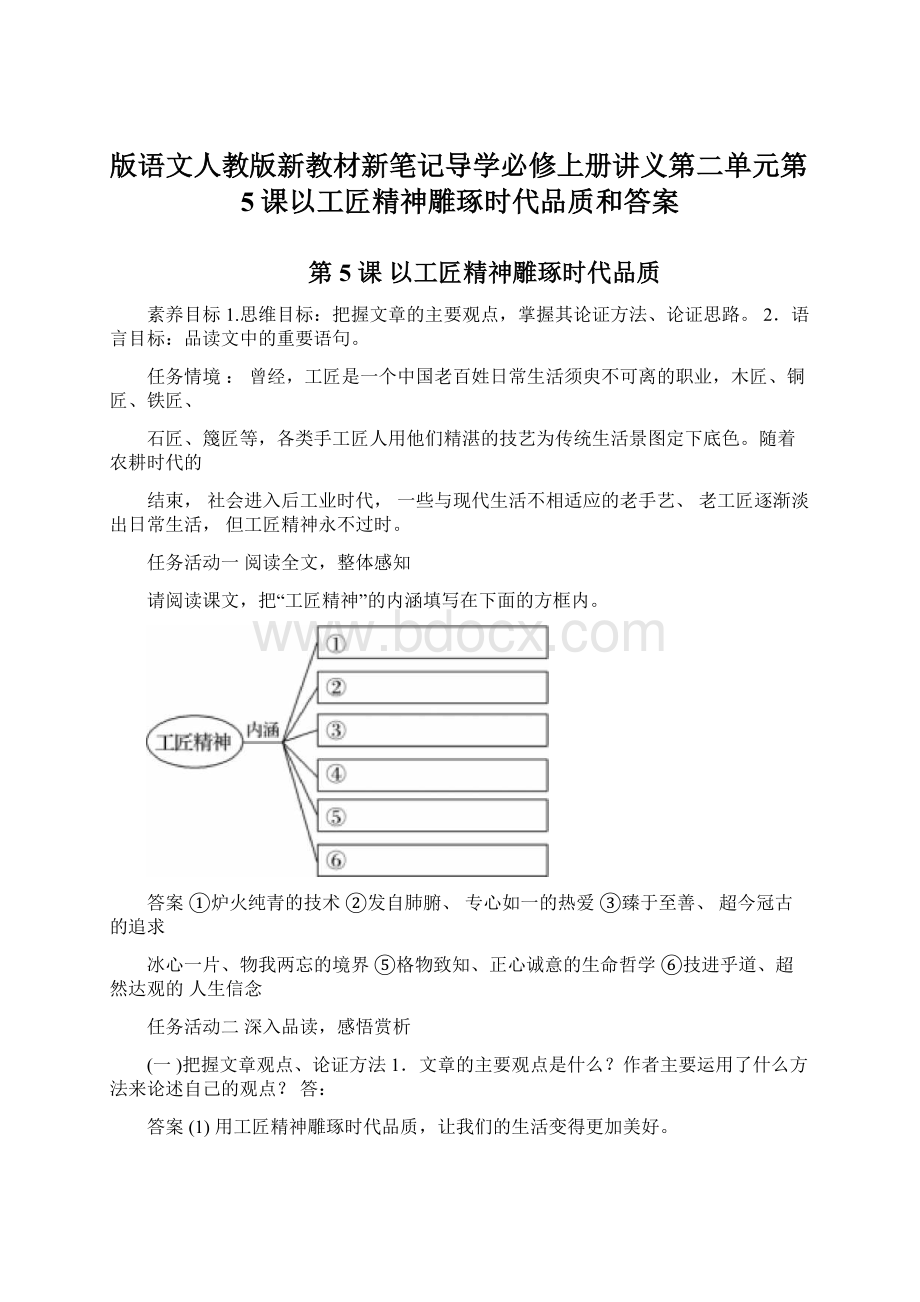

任务活动一阅读全文,整体感知

请阅读课文,把“工匠精神”的内涵填写在下面的方框内。

答案①炉火纯青的技术②发自肺腑、专心如一的热爱③臻于至善、超今冠古的追求

冰心一片、物我两忘的境界⑤格物致知、正心诚意的生命哲学⑥技进乎道、超然达观的人生信念

任务活动二深入品读,感悟赏析

(一)把握文章观点、论证方法1.文章的主要观点是什么?

作者主要运用了什么方法来论述自己的观点?

答:

答案

(1)用工匠精神雕琢时代品质,让我们的生活变得更加美好。

(2)道理论证。

作者引用企业家、作家和普通人的话,加以分析论证,论述我们的时代需要工匠精神,它体现出社会的品格和国家的形象。

2.请简要概括第二段的论述思路。

答:

答案首先解释“匠”的含义,接着由作家的话引出人的职业品质、专业精神有不同,最后指出工匠精神对于企业和国家的意义。

答案这句话运用了排比的修辞手法,层层深入地论述工匠精神的内涵与意义,增强了语气,使表达更加有力。

4.“我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。

”请结合全文,品读这句话的内涵。

答:

答案这句话体现了作者对工匠精神的推崇和倡导,它的内涵是:

虽然并非人人都能做到心思巧妙、技术精湛、造诣高深,但是我们都应该追求并实践工匠精神。

一、深度探究

阅读下面两则材料,思考后面的问题。

材料一秦始皇陵出土的铜车马由3000个零部件组合而成。

结构精巧,工艺复杂,铸造精致,综合使用了铸造、焊接、嵌铸、镶嵌以及多种多样的机械连接工艺技术,令人叹为观止。

它凝聚着两千多年前金属制造工艺方面的辉煌成就,在中国和世界冶金史与金属工艺史上,占有重要的地位,被誉为世界“青铜之冠”。

材料二3000多家企业、20余万从业人口、年产圆珠笔380多亿支,占世界总供应量的80%⋯⋯中国已经成为当之无愧的制笔大国,但一连串值得骄傲的数字背后,却是核心技术的缺失和核心材料高度依赖进口的现实。

为此中国企业每年需支付2亿元外汇,制造商生产一支圆珠笔的利润还不足1分钱。

1.铜车马让世人惊艳赞叹,圆珠笔却让国人唏嘘遗憾,两相对比,你认为其中的原因是什么?

答:

答案(示例)铜车马的辉煌,来自原料的精挑细选、工艺的精巧极致和工匠的精心雕琢。

可以说,是精益求精的工匠精神锻造出了“青铜之冠”的铜车马。

而当前圆珠笔的制造,核心技术靠“山寨”,核心材料靠进口,暴露出我国圆珠笔行业核心工艺的缺失和工匠精神的缺位。

造笔者看重于“多销”,满足于“薄利”,不思探索,甘为他人“打工”,更暴露出该行业甚至社会上重量不重质的心理弊病。

二、拓展延伸阅读下面的文字,完成文后题目。

什么是“新工匠”

吴晓波

1家用菜刀有两大品牌,张小泉和双立人。

2张小泉创建于1663年,当年用龙泉之钢铸造,六十六道工序,曾被列为贡品,1915年在巴拿马万国博览会上得过银奖,还是唯一被评为国家驰名商标的刀剪类商品,是名副其实的中国百年品牌;双立人创建于1731年,它所在的索林根小城地处德国西部,是欧洲不锈钢技术的发源地,也是1915年,双立人在旧金山世界博览会上独揽四项大奖,是如假包换的

德国百年品牌。

3如今的张小泉亦步亦趋地走在先人开拓的路上,材料不变,工序不变,款式不变,视之为“百年传承的工匠精神”;而双立人则百般求变,不锈钢技术不断迭代,生产工艺全面创新,款式、门类更是层出不穷。

4在今天的商店里,张小泉菜刀的价格是双立人菜刀的二十分之一,至于销量和销售区域,则差距可能更大。

5我们要找的“新工匠”,应该是双立人,而不是张小泉。

中国不乏匠人,但却缺乏“新工匠”。

全国老字号品牌超过1.2万个,摊开来,家家都有一个与传承和工匠精神有关的“神话”,可是有的苟延残喘,有的容光焕发,究之根源,正是有新旧之别。

譬如张小泉和双立人,它们在百年前能各自崛起,都因为它们的工匠对当时的锻铸技术实现了突破,他们所生产的菜刀锋利轻快、造型时尚,他们的风格被固化为传统而得以流传。

6但是,时间会消磨一切的价值,随着时代的演进,技术被再次突破,审美被超越,甚至使用的场景也发生了根本性的变化,如果后世的匠人抱守古人而不思进取,则传统成为枷锁,古人成为沉重的十字架。

7云南白药由云南伤骨名医曲焕章发明于1902年,被视为止血神药,其配方、工艺列入国家绝密。

早年的白药,为粉末状的小瓶封装,一姓单传,百年不变。

也是从十多年前开始,这家企业在王明辉的带领下大开大阖,先后从散剂开发出胶囊剂、酊剂、硬膏剂、气雾剂、创可贴等新品类,甚至还进入牙膏、洗发剂等快消品领域,成为老字号企业中第一家年销售额突破百亿的公司。

如果固守曲老药师的小瓶模式,云南白药恐怕迄今还是一家偏居南国一

隅的小而美作坊。

由此可见,具有“新工匠”精神多么重要啊!

8真正的“新工匠”不是回到传统,一味地向前辈致敬,而是从传统出发,在当代的审

美和生活中重新寻找存在的价值。

2.针对“新工匠”,本文提出了什么观点?

答:

答案真正的“新工匠”是从传统出发,在当代的审美和生活中重新寻找存在的价值。

3.张小泉和双立人,它们在百年前双双崛起的原因是什么?

答:

答案都因为它们的工匠对当时的锻铸技术实现了突破,他们所生产的菜刀锋利轻快、造型时尚,他们的风格被固化为传统而得以流传。

4.第⑦段主要运用了哪种论证方法,其作用是什么?

答:

答案第⑦段主要运用了举例论证的方法。

举了云南白药企业在王明辉的带领下先后开发出胶囊剂、酊剂、硬膏剂、气雾剂、创可贴等新品类,甚至还进入牙膏、洗发剂等快消品领域,成为老字号企业中第一家年销售额突破百亿的公司的例子,有力地论证了“新工匠”精神的重要性。

5.阅读下面的链接材料,结合文章内容,说说怎样培养“新工匠”精神。

链接材料在2016年的政府工作报告中,李克强总理说“要鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神”。

近些年来充斥媒体的“中国智造”“中国创造”“中国精造”“工匠精神”,如今成为决策层共识,写进政府工作报告,显得尤为难得和宝贵。

答:

答案观念上与时俱进,不断创新求变;技术上要有所突破;鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神。

附:

资源与积累

1.“工匠精神”的来源

“工匠精神”一词,最早出自著名企业家、教育家聂圣哲。

他曾呼吁:

“中国制造”是世界给予中国的最好礼物,要珍惜这个练兵的机会,决不能轻易丢失。

“中国制造”熟能生

巧了,就可以过渡到“中国精造”。

“中国精造”稳定了,不怕没有“中国创造”。

千万不要让“中国制造”还没有成熟就夭折了,路要一步一步走,人动化(手艺活)是自动化的基础

与前提。

要有工匠精神,从“匠心”到“匠魂”⋯⋯

在2016年的政府工作报告中,李克强总理说“要鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神”。

近些年来充斥媒体的“中国智造”“中国创造”“中国精造”“工匠精神”,如今成为决策层共识,写进政府工作报告,显得尤为难得和宝贵。

2.“工匠精神”的现实意义

“工匠精神”在当今企业管理中有着重要的学习价值。

当今社会心浮气躁,追求“短、平、快”(投资少、周期短、见效快)带来的即时利益,从而忽略了产品的品质灵魂。

因此企业更需要工匠精神,才能在长期的竞争中获得成功。

当其他企业热衷于“圈钱、做死某款产品、再出新品、再圈钱”的循环时,坚持“工匠精神”的企业,依靠信念、信仰,看着产品不断改进、不断完善,最终,通过高标准要求历练之后,成为众多用户的骄傲。

无论成功与否,这个过程,他们的精神是完完全全的享受,是脱俗的,也是正面积极的。

中国很多企业的产品质量为什么搞不好?

原因虽然有很多,但最终可以归结到一个方面上来,就是做事缺乏严谨的工匠精神。

企业不能盲目学习和引进日本式管理。

日式管理最值得学习的是一种精神,而不是具体做法。

这种精神就是匠人精神。

所谓工匠精神,第一是热爱你所做的事,胜过爱这些事给你带来的钱;第二就是精益求精,精雕细琢。

精益管理就是“精”“益”两个字。

在日本人的概念里,你把它从60%提高到99%,和从99%提高到99.99%是一个概念。

他们不跟别人较劲,跟自己较劲。

字词知识

1.读准字音

词语

读音

雕琢.

zhuó

挑.剔.

tiātoi

精湛.

zhàn

造诣.

yì

卓.越

zhuó

2.解释词语

词语

释义

雍容

形容文雅大方,从容不迫。

旨归

主旨,要旨。

雕虫小技

比喻微不足道的技能(多指文字技巧)。

离群索居

离开同伴而过孤独的生活。

炉火纯青

相传道家炼丹,到炉子里的火发出纯青色的火焰的时候,就算成功了。

比喻学问、技术等达到了纯熟完美的地步。

臻.(zhē)n于至善

做到极致。

格物致知

推究事物的原理法则而总结为理性知识。

核心素养一课两练

Ⅰ语言素养专练

阅读下面的文字,完成1~3题。

“工匠精神”是一个古朴的,今年它首次出现在政府工作报告中,令人

。

所谓“工匠精神”,指的是工匠对自己的产品精雕细琢、的精神。

它的基本包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

今年全国两会期间,有部

分代表委员认为,中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态,很多人追求的是多、快、好、省,追求的是一夜暴富,而不是脚踏实地和精益求精。

在企业家们看来,中国在从制造大国迈向制造强国的道路上,那种精益求精、追求卓越的“工匠精神”()。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是()

A.

词汇

焕然一

新

精益求精

内含

B.

词语

耳目一

新

精益求精

内涵

C.

词汇

耳目一

新

千锤百炼

内含

D.

词语

焕然一

新

千锤百炼

内涵

答案B

解析词汇:

一种语言里所使用的词和固定词组的总称,也指一个人、一部作品或一个领域所使用的词和固定词组。

词语:

词和词组。

第一个横线前的定语是“一个”,应选“词语”。

焕然一新:

形容出现了崭新的面貌。

耳目一新:

听到的看到的都换了样子,感到很新鲜。

语境中是政府工作报告使人怎么样,应选“耳目一新”。

精益求精:

(学术、技术、作品、产品等)好了还求更好。

千锤百炼:

比喻多次的斗争和考验,也比喻对诗文等做多次的精细修改。

语境是工匠对自己的作品的精雕细琢,应选“精益求精”。

内含:

动词,内部包含。

内涵:

名词,一个概念所反映的事物的本质属性的总和,也就是概念的内容。

语境中说的是“工匠精神”的内容,应选“内涵”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是()

A.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是因为中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态造成的B.中国企业丢失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态

C.中国企业缺失“工匠精神”,主要原因是中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度追求速度,从而陷入了一种浮躁的状态

D.中国企业缺失“工匠精神”,所以说中国工业化起步晚,在工业发展的过程中过度抬升速度,从而陷入了一种浮躁的状态

答案C

解析原句共有两处问题。

一是用词不当,应把“丢失”改为“缺失”。

二是句式杂糅,“主

要原因是因为”,应删去“因为”。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是()

A.是全社会都必须补齐的“短板”

B.这一“短板”是全社会都必须补齐的

C.是必须补齐的全社会的“短板”

D.这一全社会的“短板”是必须补齐的

答案A

解析根据前面的语境可知,中国社会缺乏工匠精神是短板,所以首先要说全社会,然后再

说这种现象是什么。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一组是()

。

很多事急不得,更速成不得。

。

丝绸、瓷器、漆器、金银器

等各类技艺精湛的手工艺品,饱蘸着匠人们对自然的敬畏、对创造的虔敬、对工序的苛求。

。

盛于魏晋时期的“百炼钢”之术,其制作过程需工匠把精铁加热锻打一百多次,一锻一称,直到斤两不减,如此千锤百炼,最终锻出高纯度的器具。

。

1慢工出细活,文火煲靓汤

2一丝不苟的工序、精湛的技术、专注的追求、精益求精的精神,是我们今天所倡导的“工匠精神”

3无数巨匠一生默默无闻,远离名利场,只为了完成一件作品,办好一件事情④古人对事物的创造,往往匠心独运,不尚速成

A.①③②④B.①④③②

C.②①④③D.②④③①

答案B

解析先整体把握,确定①句为全段的中心句或引子,后面根据前后文的衔接关系,自然就可排出正确句序。

5.根据所给材料的内容,在下面画线处补写恰当的句子。

要求内容贴切,语意连贯,逻辑严密,语句通顺,不得照抄材料,每句不超过20个字。

材料司马迁《史记》记载:

“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。

”晋代王嘉在《拾遗记》中说:

“神农采峻岭之铜,以为器。

”如果这些史料可靠,则我们祖先大约在5000年前就开

始使用铜器了。

但是,考古学家一直没有发掘到可以确证是夏代之前的铜器。

因此,这些记载还只能视为传说。

早在传说中的远古时期,①,铸造铜器了。

从传世文献记载来

看,我国在夏代之前就已进入铜器时代,但是,②。

20世纪50年代,

考古工作者在河南偃师二里头一带发掘出了不少青铜器。

经鉴定,这批青铜器的制作年代距离现在3500多年,这个时间大概是夏晚期。

它们出土的地点正好是古书中所说的夏代开采铜矿之地,因此,可以确信,③。

答案①我们的祖先就开始采掘铜矿②这却一直没有得到考古发掘的证实③我国至迟在

夏晚期就已经开始使用铜器了

6.阅读下面的材料,用四个短语概括“工匠精神”的内涵,不超过20个字。

瑞士手表誉满天下,畅销世界,堪称经典,这得益于瑞士制表工匠具有的“工匠精神”

具有这种精神的工匠有着精湛的技艺和高度的职业敬畏态度。

在生产中,他们极度关注工作细节:

严格依照操作流程,认真完成每一道生产工序,对每一个零件、每一个产品都精心打磨,专心雕琢。

在工作中,他们不断追求产品的完美和极致。

在中国制造升级换代之时,我们也应该大力弘扬这种工匠精神,使中国成为制造强国。

答:

答案①技艺精湛;②敬畏职业;③关注细节;④追求完美(极致)。

Ⅱ审美素养专练

一、阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

冈野信雄,日本神户的小工匠,30多年来只做一件事:

旧书修复。

在别人看来,这件事实在枯燥无味,而冈野信雄乐此不疲,最后做出了奇迹:

任何污损严重、破烂不堪的旧书,只要经过他的手即光复如新,就像施了魔法。

在日本,类似冈野信雄这样的工匠灿若繁星,竹艺、金属网编、蓝染、铁器等,许多行业都存在一批对自己的工作有着近乎神经质般追求的匠人。

他们对自己的出品几近苛刻,对自己的手艺充满骄傲甚至自负,对自己的工作从无厌倦并永远追求尽善尽美。

如果任凭质量不好的产品流通到市面上,这些日本工匠(多称“职人”)会将之看成是一种耻辱,与收获多

少金钱无关。

德国制造最值得信赖。

他们制定的标准严谨至苛刻,他们对细节的固执早已成为习惯。

即使一支铅笔、一把餐勺、一提菜篮,也都彰显着细腻的心思、独到的创意和恒久的品质。

很多人都梦想成就百年品牌,但百年品牌的打造需要全力以赴:

对每一处细节的关注、对目标达成的坚持、对科技创新的执着以及对消费者需求的洞察。

如同众多德国百年品牌,凭借精益品质在各自领域一骑绝尘的同时,更以创新的实践为行业带来深远的影响。

这就是工匠精神最完美的诠释,也是基业长青唯一的道路。

培养工匠精神,是从孩子就开始的。

我曾经多次到海外游学,你从孩子们的身上,可以感受到他们快乐的心灵对未来的憧憬,他们的想象力没有被世俗的东西破坏和束缚。

这样的孩子从小没有被沾染上功利心,无论长大成人以后从事的工作是什么,他们都会倾注精力,认真做好,而不会以功利之心去衡量这份工作是让他卑微还是能够在人前炫耀。

这不正是培养工匠精神的土壤吗?

(时寒冰《中国怎样才能培养出工匠精神》)

材料二:

“追求卓越”“创造新鲜事物”,是“工匠精神”的核心。

中国有一个词可以与“工匠精神”匹配——匠心。

“匠心”意思是精巧的心思,技艺上的创造性。

有个成语叫“匠心独运”,就是“独创性地运用精巧的心思”。

唐人王士源的《孟浩然集序》说:

“文不按古,匠心独妙。

”这就是创新。

“匠人”有了初心,不断提升技艺,就有了“匠心”。

这就是创新,就是总理说的“增品种、提品质、创品牌”。

能够“匠心独运”了,“匠人”就开始成长为“巨匠”。

“匠人

匠人”成为“巨匠

成为“巨匠”的过程,就是几十年如一日,下苦功追求卓越的过程;的那一刻,也就是吉姆·柯林斯说的,完成从优秀到卓越的转变。

所以,从现实来说,工匠精神不是让大家只做一个工匠,而是在工作中提升自我,在工艺、技术、创新、生产和品质等方面完善自己,做大做强。

同样,在新时期的市场环境下,我们的企业也要提升竞争力,赶超国际差距。

(节选自迟宇宙《什么是真正的“工匠精神”?

》)材料三:

一些作品拼的不是内容质量,而是“策划”和“包装”,更有甚者,抄袭胡编、搜奇媚

俗、善恶不辨,只为博眼球赚银两;一些影视剧唯票房至上,“娱乐至死”,同质化现象严

重,抗日“神剧”、穿越雷剧,一个比一个“惊心”,每年都有不少粗制滥造的新剧拍完就直接“进了库房”。

急功近利的浮躁之气、“将就”之风,不仅对文化产品造成了浪费和伤害,更是对整个社会精神生活的一种伤害。

一个拥有工匠精神、推崇工匠精神的国家和民族,必然会少一些浮躁,多一些纯粹;少一些投机取巧,多一些脚踏实地;少一些急功近利,多一些专注持久;少一些粗制滥造,多一些优品精品。

希望我们的文艺工作者“铁肩担道义,妙手著文章”,领风气之先,塑“工

匠精神”,讲好中国故事,传播好中国声音,阐发好中国精神,凝聚起中国力量,创作出更多为人民喜闻乐见的文艺精品。

(刘泉《文艺也应弘扬“工匠精神”》)1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是()

A.材料一的主要内容为体现“工匠精神”的具体事例,兼有评论,而材料二和材料三则均为对“工匠精神”的理性分析和评论。

B.材料二认为“工匠精神”的核心是追求卓越与创新,“工匠精神”可以使人在工作中提升与完善自我。

C.材料三深入挖掘“工匠精神”在文化领域的深刻意义,拥有踏实、专注、持之以恒等精神品质,才能创作出更多的优秀作品。

D.三则材料从各个方面对“工匠精神”进行了深入的分析,具有很强的现实意义,为行业发展乃至中国社会提供了正能量。

答案A

解析A项“材料二和材料三则均为对‘工匠精神'的理性分析和评论”说法错误。

比如材料三中还列举了事例。

2.下列对材料相关内容的分析,比较合理的一项是()

A.材料一认为“工匠精神”的培养需要让孩子从小远离功利之心,这是对材料二中“初心”

这个概念最好的诠释。

B.三则材料都说出粗制滥造的文艺作品是“工匠精神”缺失的典型代表,这说明我们在任何工作中都要像日本工匠那样追求尽善尽美。

C.“工匠精神”是一种精神,它不是让大家只去做工匠,也不要求我们一定要像日本工匠那样一辈子只做一件事,而是在工作中提升自我,完善自我。

D.中国古人提到的“匠心”也就是我们现在所说的“工匠精神”,它体现着中国文人对心思精巧、技艺创新的重视。

答案C

解析A项材料二中“初心”是指做工匠的初衷、最初的原因,不是指孩子的心思。

B项“三

则材料都说出粗制滥造的文艺作品是

材料说到了“粗制滥造的文艺作品是

作中都要像日本工匠那样追求尽善尽美

工匠精神'缺失的典型代表”说法错误,只有第三则

工匠精神'缺失的典型代表”;“说明我们在任何工

于文无据。

D项“体现着中国文人对心思精巧、技艺创新的重视”说法错误。

根据材料二,应该是中国“匠人”对心思精巧、技艺创新的重视。

3.根据材料二,你是如何看待“优秀”与“卓越”两者之间的关系的?

请结合材料一相关事例简要分析。

答:

答案

(1)关系:

两者是辩证关系。

优秀是卓越的基础条件,卓越是优秀的升华。

(2)分析:

优秀技能是基础,尽善尽美的品质是升华;标准苛刻、关注细节是基础,精益求精,百年品牌的卓越追求是升华。

①日本工匠的奇迹来自他们优秀的工艺技能;同时他们追求尽善尽美,执着于职人荣誉,这种卓越的品质让他们跨越优秀,最终创造奇迹。

②德国制造基业长青始于他们标准苛刻,关注细节的优秀品质;同时,德国人精益求精,梦想成就百年品牌,这种卓越的品质,让他们在各领域一骑绝尘。

二、阅读下面的文字,完成文后题目。

面人

张国平

同行是冤家,面人常和面人王就是一对解不开的疙瘩。

庙会,戏班演出,马戏表演,面人王能出现的地方必然有面人常的影子。

孩子们图热闹,大人们却能看出来,他们是在比手艺。

面人王捏一溜戏剧人物,面人常就捏一溜十八罗汉。

戏剧人物妖娆,十八罗汉诙谐,孩子们捏着钱不知该买哪边的。

面人王和面人常都不叫喊,只埋头摆弄手中的面团,捏、搓、揉、掀,小竹刀挥来舞去,点、切、刻、划,一个个鲜活的人物便呼之欲出。

桃李无言下自成蹊,面人的功夫在手上,叫喊是没用的,面人王和面人常在比内功。

小城人说,面人常老道,面人王灵巧。

面人常一撇嘴说,捏几个花里胡哨的娘们也叫手艺?

问问他师傅是谁?

他知道面人的祖师爷吗?

他知道面人的来历吗?

道有道规,捏面人也得讲辈分。

提起自己的山东师傅,面人常总是滔滔不绝。

面人王却无师无门,撑死也只能算野仙。

人们故意逗面人常:

捏面人还有祖师爷?

面人常一脸认真地说,认不准祖师爷也配捏面人?

手里的小竹刀龙飞凤舞,一个手摇鹅毛扇的人便活灵活现地出现在人们面前。

这不是囊中有万条妙计的诸葛孔明嘛。

有人说。

正是。

面人常一脸荣耀地说,这就是我们的祖师爷。

面人常眯着眼睛说,祖师爷七擒七纵孟获,准备班师回朝,江面突然狂风大作。

祖师爷用米面为皮,内裹牛马之肉,洒酒祭江,江面顿时风平浪静,面人就是这样产生的。

面人常说完满脸红光,仿佛自己就是神机妙算的诸葛孔明。

面人常说,不懂规矩哪行,懂规矩心定气凝,不懂规矩的人才心猿意马。

人们知道面人常是在挖苦面人王。

面人常收了摊就回家,专心研究他的面人,而面人王却总钻戏院。

花旦们在台上咿咿呀呀,面人王伸着脖子,眼睛里带勾。