四年级下册第一单元教学设计.docx

《四年级下册第一单元教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四年级下册第一单元教学设计.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

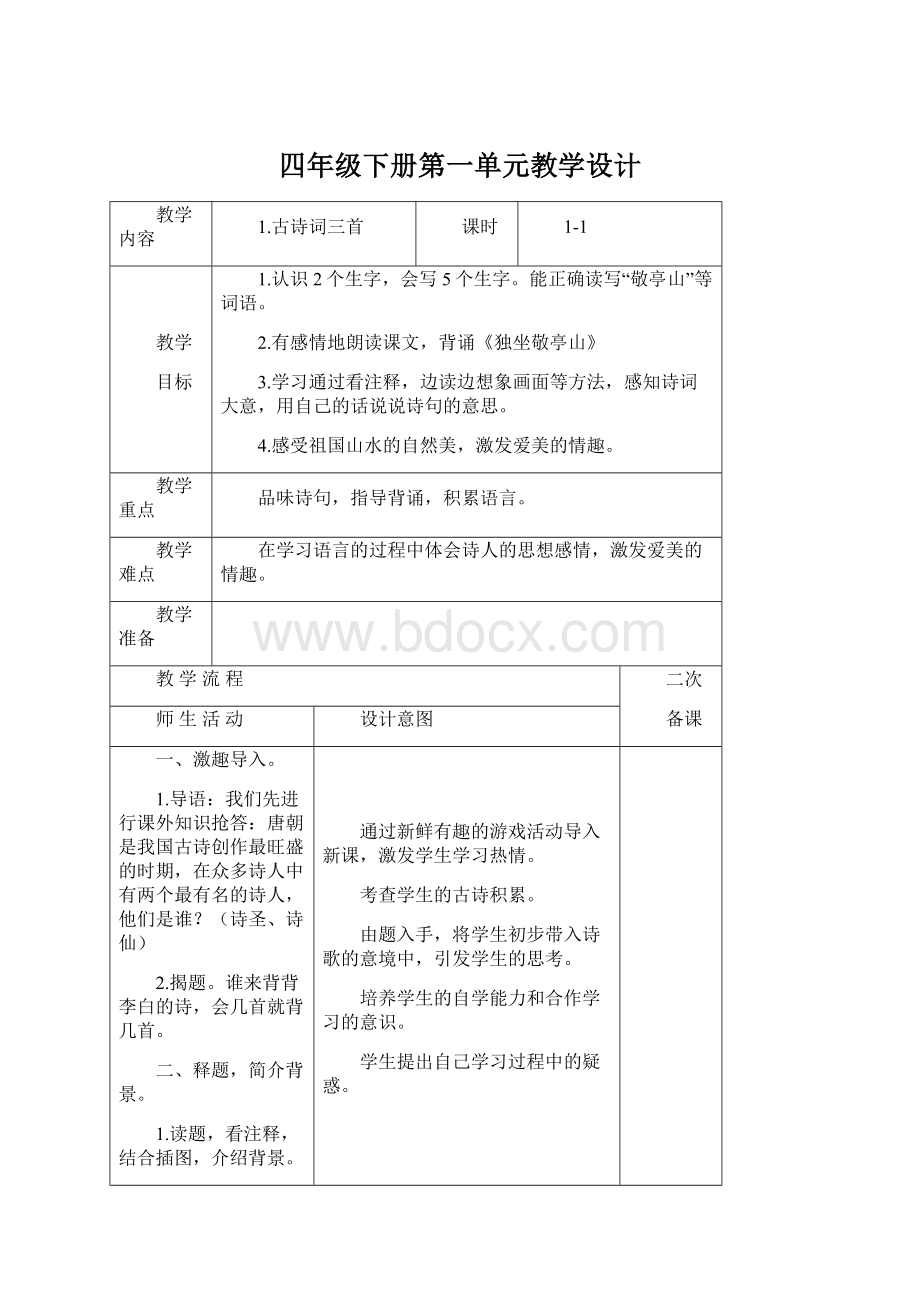

四年级下册第一单元教学设计

教学内容

1.古诗词三首

课时

1-1

教学

目标

1.认识2个生字,会写5个生字。

能正确读写“敬亭山”等词语。

2.有感情地朗读课文,背诵《独坐敬亭山》

3.学习通过看注释,边读边想象画面等方法,感知诗词大意,用自己的话说说诗句的意思。

4.感受祖国山水的自然美,激发爱美的情趣。

教学重点

品味诗句,指导背诵,积累语言。

教学难点

在学习语言的过程中体会诗人的思想感情,激发爱美的情趣。

教学准备

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、激趣导入。

1.导语:

我们先进行课外知识抢答:

唐朝是我国古诗创作最旺盛的时期,在众多诗人中有两个最有名的诗人,他们是谁?

(诗圣、诗仙)

2.揭题。

谁来背背李白的诗,会几首就背几首。

二、释题,简介背景。

1.读题,看注释,结合插图,介绍背景。

2.过渡:

李白坐在敬亭山上看到些什么,想到些什么呢?

三、学生自学,初步理解。

1.自读古诗,注意读准字音,读通诗句。

2.自读古诗,思考问题,并根据注释,结合插图,逐句说说诗意。

四、四人小组合作学习。

1.互读古诗,检查自学情况。

2.交流诗意。

五、全班交流。

1.指名回答,评议交流。

2.老师点拨。

3.学生质疑。

师生共同解答。

4.在理解诗意的基础上,想象一下“众鸟高飞尽,孤云独去闲”是一幅怎样的画面。

可以用语言描述,也可以用画面表现。

六、指导朗读。

1.《独坐敬亭山》围绕着“静”来写,朗读时注意语调轻缓,节奏要缓慢。

2.多种形式读诗。

7、吟读,体会诗人的思想感情。

通过新鲜有趣的游戏活动导入新课,激发学生学习热情。

考查学生的古诗积累。

由题入手,将学生初步带入诗歌的意境中,引发学生的思考。

培养学生的自学能力和合作学习的意识。

学生提出自己学习过程中的疑惑。

板

书

设

计

古诗词三首

独坐敬亭山

闲厌

教学内容

1.古诗词三首

课时

1-2

教学

目标

1.能正确读写“洞庭、江南”等词语。

2.有感情地朗读课文,背诵《望洞庭》。

3.学习通过看注释,边读边想象画面等方法,感知诗词大意,用自己的话说说诗句的意思。

4.感受江南山水的自然美,受到美的熏陶。

教学重点

正确读写本课生字,品味语言,有感情的朗读并背诵诗歌。

教学难点

引导学生理解诗歌的含义,体会诗歌表达的意境

教学准备

洞庭湖风光图

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、形象感知,揭示诗题。

出图。

你知道洞庭湖吗?

谁来介绍一下?

我们来欣赏诗人刘禺锡是怎样描写的。

二、自由吟读。

1.学生边读边参阅课文注释,试着理解诗句意思,不懂的随时发问。

2.根据学生提出问题的普遍性与否,或个别讲解或集体理解。

三、指名朗读,同桌互说意思。

1.点拨理解“两相和”,可以让学生结合看图吟诵体会。

2.在交流体会描写月夜洞庭的美景时,随机指导学生诵读,体会比喻的巧妙。

“镜未磨”写出了一种别有情致的朦胧的美,真是别出心裁。

君山如青螺,只因是遥看,这个比喻用得非常妙。

四、引导赏析。

1.你觉得哪一句诗写得好,在交流中进一步体会诗人的心情。

2.与上一首比较,体会不同的景致及古诗的借景抒情的手法。

3.背诵《独坐敬亭山》、《望洞亭》。

五、交流课外积累。

1.说说你知道的描写山水风光的古诗。

2.课外继续收集山水诗。

六、练习。

任选一首,想象景致,根据自己的理解作画,并配上诗句

培养学生课前预习和查找资料的好习惯。

自由读诗,在学习过程中学会质疑。

指导学生由图入手,运用形象思维理解诗歌,联系实际生活,展开合理的想象。

学生交流自己学习诗歌的体验。

板

书

设

计

望洞庭

两相和镜未磨

教学内容

1.古诗词三首

课时

1-3

教学

目标

1.有感情地朗读《忆江南》。

2.学习通过看注释,边读边想象画面等方法,感知诗词大意,

用自己的话说说诗句的意思。

3.感受江南山水的自然美,受到美的熏陶。

教学重点

有感情地朗读《忆江南》。

品味诗句,指导背诵。

教学难点

体验诗人的思想感情,增加文化积淀

教学准备

幻灯片

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、复习导入。

背诵前两首以及课外搜集的描写山水风光的古诗.《忆江南》是一首词,又描写了怎样的景致,怎样的心情呢?

二、读课文,理解内容。

1.带着上面的问题自由读,边读边看图,理解意思。

指名读,读准生字,结合注释理解意思。

2.指名看图说出意思。

朗读领悟词义,教师做如下点拨:

“忆江南”是词牌名,词都有一个牌名。

词的内容也是回忆江南景色的,白居易曾经当过杭州刺史。

词中回忆的,就是美丽的江南风光。

3.根据提供的词语解释,让学生自己说说词句的意思,然后连起来说整首词的意思。

三、小组合作学习,相互交流。

四、教师小结。

1.诗一开头,诗人先说:

“江南好”,这是诗人对江南春天的赞美。

2.江南风景好在哪里?

可先让学生来回答。

五、指导有感情地朗读和背诵。

1.朗读的感情基调:

饱含深情的回忆之情。

2.语调处理:

一、二句要有昂扬的激情,“日出”句声调高昂,“春来”句声调柔合平缓,“能不”语气要果断、坚定。

3.在熟读基础上让学生练习背诵。

六、抄写或默写。

检查预习情况。

通读全诗,大致了解诗歌的内容。

点拨学生理解“忆江南”词牌名。

锻炼学生的语言组织与表达能力。

板

书

设

计

忆江南

谙

能不

教

学

反

思

教学内容

2.桂林山水

课时

1-4

教学

目标

1.认识8个生字,会写11个生字。

能正确读写词语。

2.有感情地朗读课文。

3.感受桂林山水的美好,培养热爱祖国大好河山、热爱大自然的感情。

教学重点

认识生字,正确读写本课词语,有感情地朗读课文

教学难点

初步感受桂林山水的美好,积累语言

教学准备

教学挂图

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、引导学生进入图文描绘的桂林山水的美景之中。

出示挂图或放映小黑板图像,同时播放课文朗读录音,或教师进行范读,对图文进行整体感知,然后让学生谈感受。

二、导入(学习第一自然段)

1.导语:

那么,课文是怎样评价桂林山水的?

找出来读一读。

2.自读全文,学习字词。

3.读准字音,找出新词,对不懂的词句,可以联系上下文理解或者请教同学、老师。

三、观赏漓江的水(学习第二自然段)

我们先来欣赏漓江的水。

观察图画或观看小黑板中的漓江水,用自己的话来描述。

1.作者是怎样描写的?

齐读

品读作者怎么写出漓江水与众不同的“静、清、绿”?

2.指导学生有感情地朗读并感受。

读出漓江水的静、清、绿,读出对漓江水的喜爱之情。

3.引导学生“发生这个句子有什么特点?

这样写有什么好处?

”

(让学生谈对排比句的感性认识)注意通过范读指导读好“真静啊”“真清啊”“真绿啊”三个“啊”的变调。

能背的可以看着画面当堂背诵。

4、巩固识字,练习书写。

对课文的整体感知,奠定情感基调。

由学生自己来选择感受最深的句子来读,引发学生的思考。

在学习过程中质疑,加深对词语的理解。

板

书

设

计

桂林山水

桂林的水{静、清、绿}

教学内容

2.桂林山水

课时

1-5

教学

目标

1.有感情地朗读课文,背诵全文。

2.感受桂林山水的美好,培养热爱祖国大好河山、热爱大自然的感情。

教学重点

有感情地朗读课文,背诵全文,感受桂林山水的美好,热爱祖国大好河山

教学难点

通过品味词句,反复诵读积累语言,从中学习作者的表达方法。

教学准备

多媒体课件

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、观赏桂林的山(学习第三自然段)

1.导语:

那么桂林的山又是怎样的呢?

2.请同学们自己读一读,画一画,结合插图来欣赏。

3.互相交流:

课文怎么写桂林山的特点的?

(1)学生理解“峰峦雄伟”“红叶似火”。

(2)看资料的补充资料图片,

(3)模仿句式练习,

(4)课文打了两个比方“像翠绿的屏障,像新生的竹笋”,通过图像,让学生感受到“秀”得郁郁葱葱,色彩明丽。

4.练习朗读,读出桂林山的奇、秀、险,读出对桂林山水的喜爱之情。

二、山和水相遇的景象(学习第四自然段)

1.指导有感情地朗读。

2.理解句子:

“像是走进了连绵不断的画卷,真是‘舟行碧波上,人在画中游’”。

(1)引导理解字面意思,“画卷”即绘画长卷,一般要卷起来收藏。

“连绵不断”,接连不断。

“连绵不断的画卷”,即很长很长的画卷。

(2)观看图像片断,同时配音介绍’。

三、指导背诵。

用师生引读的方法练习背诵。

用画一画的方式加深对桂林山的感性认识,体会山的特点。

引导学生从对内容的理解和表达方式互相交流,在把握情感的同时,体会作者展开丰富的想象描写山的特点。

指导学生朗读。

板

书

设

计

2.桂林山水

桂林的山{奇、秀、险}→热爱与赞美

教

学

反

思

教学内容

3.记金华的双龙洞

课时

2-1

教学

目标

1.通过语言文字了解金华双龙洞的特点,激发学生对大自然的热爱。

2.了解作者的游览顺序。

4.感情地朗读课文。

背诵自己喜欢的部分。

教学重点

了解外洞、内洞的特点以及作者是怎样把由外洞进入内洞的过程写具体的。

教学难点

在学习语言的过程中体会作者的思想感情,激发爱美的情趣。

教学准备

多媒体课件

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

1、创设情境,揭示课题。

1.谈话:

同学们,你们喜欢旅游吗?

你到过哪些城市去旅游呢?

它有什么独特的风光呢?

今天,我们准备跟著名作家、教育家叶圣陶爷爷到浙江省的金华去旅游,你想去吗?

2.播放配乐的课文录音。

3.出示课题,释题引入。

二、探寻游踪,理清条理。

1.文中写到洞中双龙的句子有哪些?

2.作者是按怎样的顺序游览双龙洞的?

3.课文主要写了哪些景点?

根据作者游览的顺序,画一张游览示意图。

4.汇报交流,理清作者游览的路线。

金华→罗甸→入山→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞

3、品读交流,理解深化。

(1)品赏路上的见闻。

1.从课文中找出有关的句子来读一读。

2.交流:

作者看到了什么?

听到了什么?

[板书:

山色水声]

3.引读第2自然段。

边读边想象文中描写的景象。

4.理解句子“一路迎着……变换调子。

”

(二)游览外洞和内洞。

1.自由读第4自然段,外洞有什么特点?

2.我们随叶圣陶爷爷来到外洞,必须干什么?

3.交流:

读了第5自然段,你知道了什么?

A:

孔隙的特点——窄、矮[板书:

窄、矮]

4.我们来到内洞,发现了什么?

创设情境,导入新课,激发学生学习热情。

通过范读整体感知课文内容。

培养学生的自学能力。

理清课文的叙述顺序。

启发学生的思考,指导学生有感情的朗读。

板

书

设

计

3.记金华的双龙洞

外洞(洞口宽,大)(孔隙窄、矮)

→内洞(黑、奇、大)

教学内容

3.记金华的双龙洞

课时

2-2

教学

目标

1.通过语言文字了解金华双龙洞的特点,激发学生对大自然的热爱。

2.了解作者的游览顺序。

3.学习本课生字。

掌握“浙江、杜鹃、明艳、蜿蜒、聚集、孔隙、臀部、稍微、漆黑、观赏、盘曲而上、变化多端”等词语。

教学重点

了解外洞、内洞的特点以及作者是怎样把由外洞进入内洞的过程写具体的。

教学难点

在学习语言的过程中体会作者的思想感情,激发爱美的情趣。

教学准备

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、学习生字新词。

1.读准字音。

2.注意字形。

3.理解新词。

二、复习巩固。

1.作者是按怎样的顺序游览双龙洞的?

2.作者游览的路线是怎样的?

每一处景点有什么特点?

三、整体回归。

1.简单交代第一段和最后一段的内容。

2.根据图示,对照课文,按照游览的顺序给课文划分段落,归纳段意。

3.课文的主要内容是什么?

表达了作者怎样的思想感情?

四、学习写法。

1.叙述有条理,贯穿全文有两条线索:

一是游览的顺序:

路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞;二是泉水流经的路线:

深黑的石洞→内洞→孔隙→外洞→洞口→流下山,作者正是迎着溪流上山入洞的。

2.作者移步换景,情随景变,既描述出双龙洞的神奇景色,又表达出自己的感受。

学习生字新词,多种途径巩固识字。

结合课文内容理解词语的含义。

了解写作方法。

板

书

设

计

3.记金华的双龙洞

路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞

教

学

反

思

教学内容

4.七月的天山

课时

2-3

教学

目标

1.认识生字新词。

2.能正确、流利、有感情的朗读课文。

3.能借助工具或联系上下文,理解词句意思,感受优美词句并积累。

4.能从作者的字里行间感受天山的美景,从中受到美的熏陶。

教学重点

品味文章的语言美

教学难点

体会作者的思想感情,激发爱美的情趣。

教学准备

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、引入新课。

唐代大诗人李白有诗云:

“明月出天山,苍茫云海间。

”诗人笔下的“天山”令人神往。

那就让我们随同《七月的天山》的作者碧野一同走进天山里去看一看、游一游吧!

二、出示课题,明确学习任务。

1.读课题,学生利用资料介绍天山

2.解题。

三、根据“阅读提示”速读全文,理清全文所记叙的游览顺序,引导理解内容。

1.学生根据提示自读课文;

2.引导阅读:

(1)课文是按照什么顺序来写的?

让学生找出地点变换的句子。

(2)学生朗读课文第二自然段;

(3)第三段集中写天山的原始森林。

(4)朗读四自然段(或放配乐朗诵)

四、细品语言文字,小结学习内容。

1.课文主要是由外到里,由高到低。

表现方法主要运用衬托和比喻。

2.引导学生从描写景物形态、描绘声音、描绘动态、描绘色彩、描绘感觉上去找比喻句、体会精妙之处。

由诗歌导入,入情入境。

培养学生搜集信息的能力。

整体感知课文的内容,了解本文的作者。

培养自学能力,在学习中懂得质疑。

板

书

设

计

4.七月的天山

雪峰、云影、雪水、溪流、森林、野花

教

学

反

思

教学内容

口语交际·习作一

课时

2-4

教学

目标

1.能就春游的计划讲清楚,并参与商讨,培养学生的自主合作参与意识。

2.能具体明白地描写生活中观察到的景物或者由此引发的联想。

教学重点

赞美祖国的壮丽河山,启发学生走向大自然

教学难点

培养学生与伙伴之间的合作精神,并能在讨论中提出自己的建议。

教学准备

教学流程

二次

备课

师生活动

设计意图

一、导语。

不知不觉春天已经来到我们身边。

看窗外,春光多美好。

我知道,同学们最想去春游了,记得去年我们去了哪里?

今年我们还要去,不过需要由大家自己来安排。

二、准备计划。

先读读课文里的这段话,想想需要考虑哪些问题,准备纸笔,稍作记录。

比如:

去的时间、地点,怎么去,需要用到什么交通工具、搞些什么活动,带什么器具等等。

三、分组讨论。

恐怕一个人拿不定主意,咱们分小组进行。

看哪一组计划得周密、妥当,咱们就听从他们的意见。

每人稍做准备,谈谈自己的计划,再由小组长统一意见,推选一人做好发言交流准备。

四、制定春游方案。

各小组派代表发言,师生评议。

最后由班长综合大家意见,制定出一个春游方案。

创设情境,引出话题。

明确本次口语交际的要求。

分组讨论发言提纲,培养合作意识。

总结方案,确定实施。

板

书

设

计

口语交际·习作一

春游的计划:

时间、地点、怎么去