常见气体的爆炸极限.docx

《常见气体的爆炸极限.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常见气体的爆炸极限.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

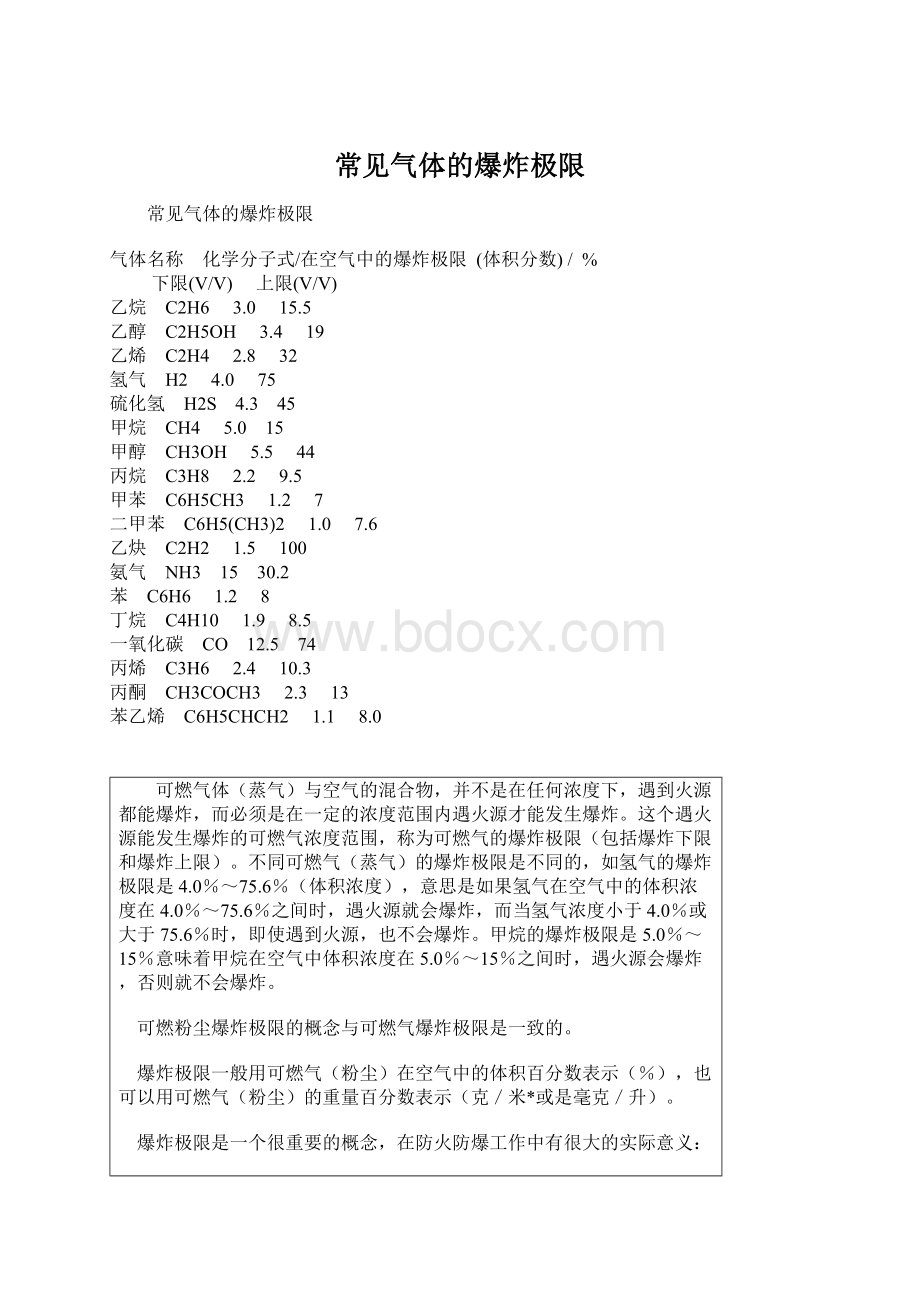

常见气体的爆炸极限

常见气体的爆炸极限

气体名称 化学分子式/在空气中的爆炸极限 (体积分数)/ %

下限(V/V) 上限(V/V)

乙烷 C2H6 3.0 15.5

乙醇 C2H5OH 3.4 19

乙烯 C2H4 2.8 32

氢气 H2 4.0 75

硫化氢 H2S 4.3 45

甲烷 CH4 5.0 15

甲醇 CH3OH 5.5 44

丙烷 C3H8 2.2 9.5

甲苯 C6H5CH3 1.2 7

二甲苯 C6H5(CH3)2 1.0 7.6

乙炔 C2H2 1.5 100

氨气 NH3 15 30.2

苯 C6H6 1.2 8

丁烷 C4H10 1.9 8.5

一氧化碳 CO 12.5 74

丙烯 C3H6 2.4 10.3

丙酮 CH3COCH3 2.3 13

苯乙烯 C6H5CHCH2 1.1 8.0

可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。

这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。

不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。

甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5.0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。

可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。

爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。

爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义:

(1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。

我国目前把爆炸下限小于是10%的可燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。

(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。

(3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。

在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。

为保证这一点,在制定安全生产操作规程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。

第1楼:

游客6301[2007-6-2913:

00:

48]

什么是爆炸极限

(一)定义

可燃物质(可燃气体、蒸气、粉尘或纤维)与空气(氧气或氧化剂)均匀混合形成爆炸性混合物,其浓度达到一定的范围时,遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限(或爆炸浓度极限)。

形成爆炸性混合物的最低浓度称为爆炸浓度下限,最高浓度称为爆炸浓度上限,爆炸浓度的上限、下限之间称为爆炸浓度范围。

可燃性混合物有一个发生燃烧和爆炸的浓度范围,即有一个最低浓度和最高浓度,混合物中的可燃物只有在其之间才会有燃爆危险。

可燃物质的爆炸极限受诸多因素的影响。

如可燃气体的爆炸极限受温度、压力、氧含量、能量等影响,可燃粉尘的爆炸极限受分散度、湿度、温度和惰性粉尘等影响。

可燃气体和蒸气爆炸极限是以其在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,表5—3中一氧化碳与空气的混合物的爆炸极限为12.5%~80%。

可燃粉尘的爆炸极限是以其在混合物中所占的比重(g/m3)来表示的,例如,木粉的爆炸下限为409/m3,煤粉的爆炸下限为359/m3可燃粉尘的爆炸上限,因为浓度太高,大多数场合都难以达到,一般很少涉及。

例如,糖粉的爆炸上限为135009/m3,煤粉的爆炸上限为135009/m3,一般场合不会出现。

可燃性混合物处于爆炸下限和爆炸上限时,爆炸所产生的压力不大,温度不高,爆炸威力也小。

当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度(表中的30%)时,具有最大的爆炸威力。

反应当量浓度可根据燃烧反应式计算出来。

可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大,这是因为爆炸极限越宽则出现爆炸条件的机会越多。

爆炸下限越低,少量可燃物(如可燃气体稍有泄漏)就会形成爆炸条件;爆炸上限越高,则有少量空气渗入容器,就能与容器内的可燃物混合形成爆炸条件。

生产过程中,应根据各可燃物所具有爆炸极限的不同特点,采取严防跑、冒、滴、漏和严格限制外部空气渗入容器与管道内等安全措施。

应当指出,可燃性混合物的浓度高于爆炸上限时,虽然不会着火和爆炸,但当它从容器里或管道里逸出,重新接触空气时却能燃烧,因此,仍有发生着火的危险。

(二)爆炸反应当量浓度的计算

爆炸性混合物中的可燃物质和助燃物质的浓度比例恰好能发生完全化合反应时,爆炸所析出的热量最多,产生的压力也最大,实际的反应当量浓度稍高于计算的反应当量浓度。

当混合物中可燃物质超过化学反应当量浓度时,空气就会不足,可燃物质就不能全部燃尽,于是混合物在爆炸时所产生的热量和压力就会随着可燃物质在混合物中浓度的增加而减小;如果可燃物质在混合物中的浓度增加到爆炸上限,那么其爆炸现象与在爆炸下限时所产生的现象大致相同。

因此,我们说的可燃物质的化学当量浓度也就是理论上完全燃烧时在混合物中该可燃物质的含量。

根据化学反应计算可燃气体或蒸气的反应当量浓度。

例如,求一氧化碳在空气中的反应当量浓度。

解:

写出一氧化碳在空气中燃烧的反应式:

2C0+02+3.76N2=2C02+3.76N2

根据反应式得知,参加反应的物质的总体积为2+1+3.76=6.76。

若以这个总体积为100,则2个体积的一氧化碳在总体积中所占比例为

X=2/6.76×100%=29.6%

(三)爆炸极限的影响因素

爆炸极限通常是在常温常压等标准条件下测定出来的数据,它不是固定的物理常数。

同一种可燃气体、蒸气的爆炸极限也不是固定不变的,它随温度、压力、含氧量、惰性气体含量、火源强度等因素的变化而变化。

1.初始温度

混合气着火前的初温升高,会使分子的反应活性增加,导致爆炸范围扩大,即爆炸下限降低,上限提高,从而增加了混合物的爆炸危险性。

2.初始压力

增加混合气体的初始压力,通常会使上限显著提高,爆炸范围扩大。

增加压力还能降低混合气的自燃点,这样使得混合气在较低的着火温度下能够发生燃烧。

原因在于,处在高压下的气体分子比较密集,浓度较大,这样分子间传热和发生化学反应比较容易,反应速度加快,而散热损失却显著减少。

压力对甲烷爆炸极限的影响。

在已知的气体中,只有CO的爆炸范围是随压力增加而变窄的。

混合气在减压的情况下,爆炸范围会随之减小。

压力降到某一数值,上限与下限重合,这一压力称为临界压力。

低于临界压力,混合气则无燃烧爆炸的危险。

在一些化工生产中,对爆炸危险性大的物料的生产、贮运往往采用在临界压力以下的条件进行,如环氧乙烷的生产和贮运。

3.含氧量

混合气中增加氧含量,一般情况下对下限影响不大,因为可燃气在下限浓度时氧是过量的。

由于可燃气在上限浓度时含氧量不足,所以增加氧含量使上限显著增高,爆炸范围扩大,增加了发生火灾爆炸的危险性。

若减少氧含量,则会起到相反的效果。

例如甲烷在空气中的爆炸范围为5.3%~14%,而在纯氧中的爆炸范围则放大到5.O%~61%。

甲烷的极限氧含量为12%,若低于极限氧含量,可燃气就不能燃烧爆炸了。

4.惰性气体含量

爆炸性混合气体中加入惰性气体,如氮、氧、水蒸气、二氧化碳、四氯化碳等,可以使可燃气分子和氧分子隔离,在它们之间形成一层不燃烧的屏障。

这层屏障可以吸收能量,使游离基消失,链锁反应中断,阻止火焰蔓延到其他可燃气分子上去,抑制燃烧进行,起到防火和灭火的作用。

混合气体中增加惰性气体含量,会使爆炸上限显著降低,爆炸范围缩小。

惰性气体增到一定浓度时,可使爆炸范围为零,混合物不再燃烧。

惰性气体含量对上限的影响较之对下限的影响更为显著的原因,是因为在爆炸上限时,混合气中缺氧使可燃气不能完全燃烧,若增加惰性气体含量,会使氧量更加不足,燃烧更不完全,由此导致爆炸上限急剧下降。

5.点火源与最小点火能量

点火源的强度高,热表面的面积大,火源与混合物的接触时间长,会使爆炸范围扩大,增加燃烧、爆炸的危险性。

最小点火能量是指能引起一定浓度可燃物燃烧或爆炸所需要的最小能量。

混合气体的浓度对点火能量有较大的影响,通常可燃气浓度稍高于化学计量浓度时,所需的点火能量为最小。

若点火源的能量小于最小能量,可燃物就不能着火。

所以最小点火能量也是一个衡量可燃气、蒸气、粉尘燃烧爆炸危险性的重要参数。

对于释放能量很小的撞击摩擦火花、静电火花,其能量是否大于最小点火能量,是判定其能否作为火源引发火灾爆炸事故的重要条件。

6.消焰距离

实验证明,通道尺寸越小,通道内混合气体的爆炸浓度范围越小,燃烧时火焰蔓延速度越慢。

这是因为燃烧在一通道中进行时,通道的表面要散失热量,通道越窄,比表面积越大(通道表面积和通道容积的比值),中断链锁反应的机会就越多,相应的热损失也越大。

当通道窄到一定程度时,通 道内燃烧反应的放热速率就会小于通道表面的散热速率,这时燃烧过程就会在通道内停止进行,火焰也就停止蔓延,因此把火焰蔓延不下去的最大通道尺寸叫消焰距离。

各种可燃气有不同的消焰距离,消焰距离还与可燃气的浓度有关,也受气体流速、压力的影响。

所以,消焰距离是可燃物火焰蔓延能力的一个度量参数,也是度量可燃物危险程度的一个重要参数。

第2楼:

游客6301[2007-6-2913:

01:

38]

爆燃、爆轰与爆炸

目前,很多安全工程技术中的概念并没有统一。

这里只是一种解释。

一、燃烧过程可以产生爆炸,燃烧导致的爆炸可以按照燃烧速度分为两类:

1 爆炸性混合气体的火焰波以低于声速传播的燃烧过程称为爆燃;

2 爆炸性混合气体的火焰波在管道内以高于声速传播的燃烧过程称为爆轰。

(注:

声速的绝对数值取决于介质,例如空气中的声速和氢气中的声速当然是不一样的。

)

二、爆炸可以是化学爆炸(例如由燃烧产生)和物理爆炸(例如快速蒸发引起的爆炸),但是它的共同物理本质就是压力骤变形成压缩波,按照爆炸传播速度分为三类:

1 轻爆 爆炸传播速度数量级0.1~10m/s;

2 爆炸(狭义) 爆炸传播速度数量级10~1000m/s;

3 爆轰 爆炸传播速度大于1000m/s。

这里的“爆轰”定义包涵了燃烧过程中的爆轰。

第3楼:

游客6301[2007-6-2913:

05:

03]

爆炸与防爆

爆炸与防爆——前言

(1)

爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化,在变化过程中,伴有物质所含能量的快速转变,即变为该物质本身、变化产物或周围介质的压缩能和运动能。

其重要特征是大量能量在有限的时间里突然释放或急剧转化,这种能量能在有限的时间和有限的体积内大量积聚造成高温高压等非寻常状态,对邻近介质形成急剧的压力突跃和随后的复杂运动,显示出不寻常的移动或破坏效应。

在石油、化工等行业生产过程中,从原料到成品,使用、产生的易燃易爆物质很多,一旦发生爆炸事故,常会带来非常严重的后果,造成巨大的经济损失和人员伤害,譬如泵房垮塌、油罐爆炸着火、装置报废、人员伤亡。

正因如此,控制爆炸是石油、化工等行业的重中之重。

要科学有效地控制气体、粉尘爆炸,就不能不对爆炸极限有一个正确的理解。

爆炸与防爆——爆炸极限的定义

(2)

可燃性气体或蒸气与助燃性气体的均匀混合系在标准测试条件下引起爆炸的浓度极限值,称为爆炸极限。

助燃性气体可以是空气、氧气或辅助性气体。

一般情况提及的爆炸极限是指可燃气体或蒸气在空气中的浓度极限,能够引起爆炸的可燃气体的最低含量称为爆炸下限Low Explosion - Level(LEL),最高浓度Upper Explosion - Level称为爆炸上限(UEL)。

爆炸与防爆——影响爆炸极限的因素(3)

1 可燃气体

1.1 混合系的组分不同,爆炸极限也不同。

1.2 同一混合系,由于初始温度、系统压力、惰性介质含量、混合系存在空间及器壁材质以及点火能量的大小等都能使爆炸极限发生变化。

a.温度影响

因为化学反应与温度有很大的关系,所以,爆炸极限数据必定与混合物规定的初始温度有关。

初始温度越高,引起的反应越容易传播。

一般规律是,混合系原始温度升高,则爆炸极限范围增大即下限降低,上限增高。

但是,目前,还没有大量的系统实验结果。

因为系统温度升高,分子内能增加,使原来不燃的混合物成为可燃、可爆系统。

初始温度对混合物爆炸极限的影响示例见表1。

表1 初如温度对混合物爆炸极限的影响示例

见表

b.压力影响

系统压力增高,爆炸极限范围也扩大,明显体现在爆炸上限的提高。

这是由于压力升高,使分子间的距离更为接近,碰撞几率增高,使燃烧反应更容易进行,爆炸极限范围扩大,特别是爆炸上限明显提高。

压力减小,则爆炸极限范围缩小,当压力降至一定值时,其上限与下限重合,此时的压力称为为混合系的临界压力,低于临界压力,系统不爆炸。

以甲烷为例说明压力对爆炸极限的影响(见表2)。

表2 压力对爆炸极限的影响(以甲烷为例)

见表

c.惰性气体含量影响

混合系中惰性气体量增加,爆炸极限范围缩小,惰性气体浓度提高到某一数值时,混合系就不能爆炸。

惰性气体种类不同,对爆炸极限的影响也不同。

以汽油为例,其爆炸极限范围按氮气、燃烧废气、二氧化碳、氟利昂21、氟利昂12、氟利昂11顺序依次缩小。

d.容器、管径影响

容器、管子直径越小,则爆炸范围越小,当管径小到一定程度时,单位体积火焰所对应的固体冷却表面散发出的热量就会大于产生的热量,火焰便会中断熄灭。

火焰不能传播的最大管径称为临界直径。

容器材料也有很大影响,如氢和氟在玻璃器皿中混合,即使在液态空气温度下,置于黑暗处仍可发生爆炸,而在银器中,在一般温度下才能发生爆炸反应。

e.点火强度影响

点火能的强度高,燃烧自发传播的浓度范围也就越宽。

尤其是爆炸上限向可燃气含量较高的方向移动。

如甲烷在100V电压、1A电流火花作用下,无论何种混合比例情况均不爆炸;若电流增加到2A,其爆炸极限为5.9%-13.6%;电流上繁荣昌盛到3A时,其爆炸极限为5.85%-14.8%。

f.干湿度影响

通常可燃气与空气混合物的相对湿度对于爆炸宽度影响虽小,但在极度干燥时,爆炸范围宽度为最大。

g.热表面、接触时间的影响

热表面的面积大,点火源与混合物的接触时间长等都会使爆炸极限扩大。

h.除此之外,混合系统接触的封闭外壳的材质、机械杂质、光照、表面活性物质等都可能影响到爆炸极限范围。

i.可燃气体的爆炸上限和氧与氮在空气中的比例几乎无关。

因为氧和氮的比热相近,燃烧热传递到这两种气体都会导致相同的燃烧温度,所以,混俣气体一旦被点燃,过剩的氧是否被氮所取代,无关紧要。

j.在生产实践中,爆炸上限与空气中的氧含量有很大的关系。

这是由于可燃气或可燃蒸气过剩,也就是氧气不足所致

2 可燃蒸气

a.可燃蒸气的爆炸极限是由可燃液体产生的蒸气浓度决定的。

对于可燃液体而言,爆炸下限对应的闪点温度又可以称为爆炸下限温度,爆炸上限浓度对应的液体温度又可以称为爆炸上限温度。

b.可燃蒸气的爆炸上限和氧与氮在空气中的比例几乎无关。

原因与上述2.1.2i一样。

c.爆炸上限与空气中的氧含量有很大的关系。

原因也是由于氧气不足致使可燃气或可燃蒸气过剩。

3 可燃粉尘

3.1 可燃粉尘爆炸机理

粉尘爆炸是因其粒子表面氧化而发生的。

其爆炸过程如下:

粒子表面接受热能时,表面温度上升;粒子表面的分子产生热分解或干馏作用成为气体排放在粒子周围;该气体同空气混合成为爆炸性混合气体,发火产生火焰;这种火焰产生的热,进一步促进粉末的分解不断成为气相,放出可燃气体与空气混合而发火、传播。

3.2 粉尘爆炸极限受以下因素影响

(1)粒度 粉尘爆炸下限受粒度的影响很大,粒度越高(粒径越小)爆炸下限越低。

(2)水分 含尘空气有水分存在时,爆炸下限提高,甚至失去爆炸性。

欲使产品成为不爆炸的混合物,至少使其含50%的水。

(3)氧的浓度 粉尘与气体的混合物中,氧气浓度增加将导致爆炸下限降低。

(4)点燃源 粉尘爆炸下限受点燃源温度、表面状态的影响。

温度高、表面积大的点燃源,可使粉尘爆炸下限降低。

4 对爆炸极限的正确认识

以上叙述表明,决不可把爆炸特性值看作是物理常数。

而在实际工作中,却有很多人把其当作一个常数,这对处理实际工作中遇到的特殊情况有很大的危害。

这些值与测定时所采用的方法有很大的关系。

正因如此,同一种气体,其爆炸极限数值在国内、国外权威部门发布的数据也是有所不同。

但是,这些数值由于本身差别并不大,而在进行气体监测报警时,更是取其爆炸下限的10%进行报警,因此,差别就更加微小,一般情况下不影响正常使用,但是,作为一个管理者而言,应该知道这个数值的来源,并根据自己的实际情况予以科学掌握使用,特别是在特殊情况下,比如热表面的面积大、点火源与混合物的接触时间长的情况下,就应该充分考虑到爆炸极限的扩大。

如果一成不变,死搬教条,就易引发事故,影响生产的正常运行。

爆炸与防爆——爆炸极限的计算(4)

1 根据化学理论体积分数近似计算

爆炸气体完全燃烧时,其化学理论体积分数可用来确定链烷烃类的爆炸下限,公式如下:

L下≈0.55c0

式中 0.55——常数;

c0——爆炸气体完全燃烧时化学理论体积分数。

若空气中氧体积分数按20.9%计,c0可用下式确定

c0=20.9/(0.209+n0)

式中 n0——可燃气体完全燃烧时所需氧分子数。

如甲烷燃烧时,其反应式为

CH4+2O2→CO2+2H2O

此时n0=2

则L下=0.55×20.9/(0.209+2)=5.2由此得甲烷爆炸下限计算值比实验值5%相差不超过10%。

2 对于两种或多种可燃气体或可燃蒸气混合物爆炸极限的计算

目前,比较认可的计算方法有两种:

2.1 莱·夏特尔定律

对于两种或多种可燃蒸气混合物,如果已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱·夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。

用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则:

LEL=(P1+P2+P3)/(P1/LEL1+P2/LEL2+P3/LEL3) (V%)

混合可燃气爆炸上限:

UEL=(P1+P2+P3)/(P1/UEL1+P2/UEL2+P3/UEL3) (V%)

此定律一直被证明是有效的。

2.2 理·查特里公式

理·查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。

该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。

Lm=100/(V1/L1+V2/L2+……+Vn/Ln)

式中Lm——混合气体爆炸极限,%;

L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,%;

V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,%。

例如:

一天然气组成如下:

甲烷80%(L下=5.0%)、乙烷15%(L下=3.22%)、丙烷4%(L下=2.37%)、丁烷1%(L下=1.86%)求爆炸下限。

Lm=100/(80/5+15/3.22+4/2.37+1/1.86)=4.369

3 可燃粉尘

许多工业可燃粉尘的爆炸下限在20-60g/m3之间,爆炸上限在2-6kg/m3之间。

碳氢化合物一类粉尘如能完全气化燃尽,则爆炸下限可由布尔格斯-维勒关系式计算:

c×Q=k

式中c——爆炸下限浓度;

Q——该物质每靡尔的燃烧热或每克的燃烧热;

k——常数。

爆炸与防爆——超过爆炸极限的危险性(5)

超过爆炸极限可能产生的危险,许多资料都是这样描述的:

超过爆炸下限则可燃气或蒸气就既不爆炸也不着火;超过爆炸上限也是如此。

从发生机理上讲,爆炸是在经历气体受热、发生燃烧并在特殊情形下发生爆炸。

由此来看,上述将爆炸极限与燃烧极限混为一谈是不严密的,因为,这里面涉及一个燃烧极限问题。

超过爆炸极限不再发生爆炸显然是正确的,但是,在具别情况下,不发生爆炸但仍可能发生燃烧。

只是这个爆炸极限与燃烧极限的差值一般很小,在很多情况下可以视为等值,但不应视为等值,从而一概把超过爆炸极限的危险状况认定为既不爆炸也不燃烧的“安全状况”。

利用这一原理,可以在燃烧情况下进行带压不置换动火,从而省时省力。

爆炸与防爆——爆炸控制(6)

由于爆炸造成的后果大多非常严重,在化工生产作业中,爆炸压力的作用和火灾的蔓延,不仅会使生产设备遭受损失,而且使建筑破坏,甚至致人死亡。

因此,科学防爆是非常重要的一项工作。

防止爆炸的一般原则是:

一是控制混合气体的组分处在爆炸极限以外;二是使用惰性气体取代空气;三是使氧气浓度处于其极限值以下。

为此应防止可燃气向空气中泄漏,或防止空气进入可燃气体中;控制、监视混合气体组分浓度;装设气体组分接近危险范围的报警装置。

防止爆炸的具体措施主要有以下几点:

1 惰性介质保护

由于爆炸的形成需要有可燃物质和氧气,以及一定的点火能量。

利用惰性气体取代空气中的氧气,就消除了引发爆炸的一大因素,从而使爆炸过程无法完