部编语文六下 第一单元教学设计.docx

《部编语文六下 第一单元教学设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编语文六下 第一单元教学设计.docx(59页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

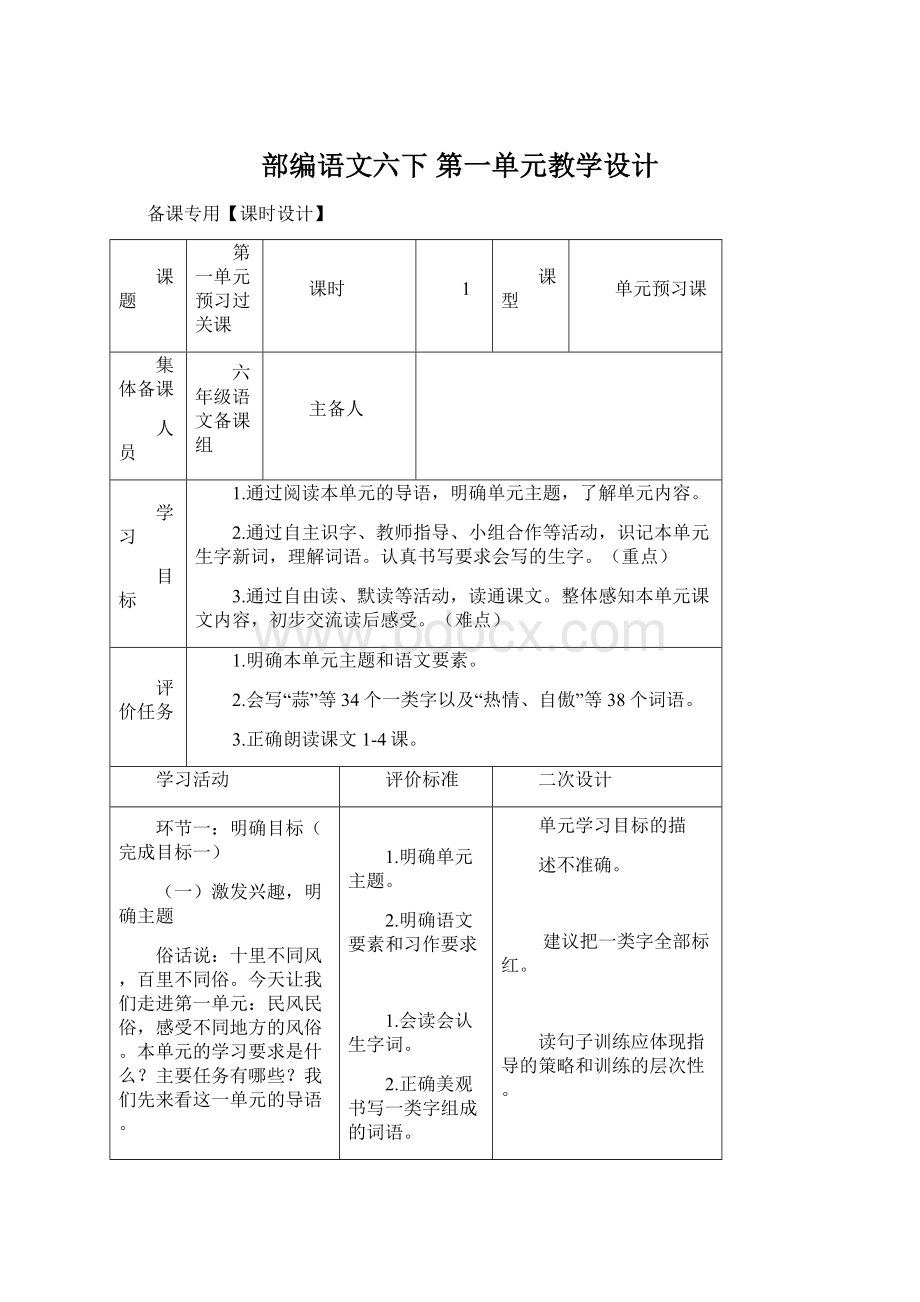

部编语文六下第一单元教学设计

备课专用【课时设计】

课题

第一单元预习过关课

课时

1

课型

单元预习课

集体备课

人员

六年级语文备课组

主备人

学习

目标

1.通过阅读本单元的导语,明确单元主题,了解单元内容。

2.通过自主识字、教师指导、小组合作等活动,识记本单元生字新词,理解词语。

认真书写要求会写的生字。

(重点)

3.通过自由读、默读等活动,读通课文。

整体感知本单元课文内容,初步交流读后感受。

(难点)

评价任务

1.明确本单元主题和语文要素。

2.会写“蒜”等34个一类字以及“热情、自傲”等38个词语。

3.正确朗读课文1-4课。

学习活动

评价标准

二次设计

环节一:

明确目标(完成目标一)

(一)激发兴趣,明确主题

俗话说:

十里不同风,百里不同俗。

今天让我们走进第一单元:

民风民俗,感受不同地方的风俗。

本单元的学习要求是什么?

主要任务有哪些?

我们先来看这一单元的导语。

(二)走进单元,明确任务序号为1.2.3.

(1)课件出示单元导语

仔细阅读本单元的导语部分,说说你知道了什么?

(2)师指名读;并说说读了导语你知道了什么?

(3)师引导梳理

本单元语文要素:

分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的。

本单元习作要求:

注意抓重点,写出特点。

生齐读。

③今天,让我们一起学习第一单元的课文,感受不同地方的风俗!

环节二:

掌握字词(完成目标二)

(三)小组合作,夯实字词

1.识字词

(1)明确学习目标:

读准字音,理解新词的意思,写好本单元要求会写的字。

(2)出示预习单。

①自读生字词。

组内检查纠正生字读音。

②总结易读错的词和易混淆的字

③教师根据反馈检查点拨。

出示词语:

热情自傲饺子鞭炮眨眼通宵间断截然

燃放小贩彼此贺年骆驼恰好一律彩绘

分外脉脉沸腾何况搅和资格可靠罢了

猜想肿胀机杼粉碎泣涕染缸解释浪漫

奈何万不得已万象更新摆摊儿腊八粥

要不然

2.指导写字

①课件出示:

戚浒腻缸灌

指导写得正确、美观。

“戚”:

注意里边是“上”和“小”,中间一竖分两笔写,“戈”斜钩要长,右上角有一点。

“浒”:

“讠”要窄小,“午”撇稍长,两横稍近,下横要长,中竖由重渐轻,上不出头。

“腻”:

右边首横稍短斜钩要长,下边是两短横,贝字窄小,斜钩上没有撇。

“缸”:

缶字首撇要长、上横要短,山字上框要扁、中竖连接上横,工字稍扁窄。

“灌”:

右边中间两个“口”并排,要小,“亻”的竖稍长,四横要紧凑,上边有一小点。

②理解“万象更新”和“益发”的意思。

万象更新:

一切事物或景象都变得焕然一新。

益发:

越发;更加。

环节三:

读课文,知内容(完成目标三)

(四)读通课文,读顺句子

1.读课文

生自由朗读课文。

2.读句子

出示难读句子,指导停顿与易错的字

(1)腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。

在老年间,这天晚上家家祭灶王,从一擦黑儿,鞭炮就响起来,人们随着鞭炮声把灶王的纸像焚化,美其名曰送灶王上天。

(2)这不能不说是奇怪呀,栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。

他曾见过跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。

饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。

(3)数不清的牛皮船被掀翻在野马脱缰般的激流中,许多涉水过江的百姓被咆哮的江水吞噬。

3.知内容。

(1)出示学习单。

①默读课文,完成学习单上的内容。

②同桌交流。

③全班交流。

(2)课文内容梳理。

①《北京的春节》作者是_______,本文主要写了老北京过春节的____________________________这些习俗。

②《腊八粥》主要写了_______和_______两件事,其中_______是详写,_______是略写。

③《十五夜望月》前两句描写了月光_______、

_______、_______等景物。

④《藏戏》主要写了______________________

(五)发散思维,实现迁移

1.了解了本单元的课文内容,你想说些什么?

你还有哪些疑问?

2.课堂小结。

1.明确单元主题。

2.明确语文要素和习作要求

1.会读会认生字词。

2.正确美观书写一类字组成的词语。

1.读准字音

2.读通句子

1.整体感知本单元课文内容。

2.初步交流读后感受。

单元学习目标的描

述不准确。

建议把一类字全部标红。

读句子训练应体现指导的策略和训练的层次性。

当堂达标训练太简单。

当堂

达标

检测

1.读拼音,写词语。

(9分)

suànbàntōngxīāo áozhōuqìtì

()()()()

2.同座互背第三课

3.《寒食》是_____代_____所作,寒食节与哪位古人有关_______,诗中_______________这句巧借蜡烛达到对时政的讽刺。

作业

设计

1.积累本单元的好词佳句。

2.会写本单元的词语。

板书

设计

《北京的春节》

民风民俗《腊八粥》

《古诗三首》

《藏戏》

教学

反思

备课组长意见:

学科负责人意见:

备课专用【课时设计】

课题

1.北京的春节

课时

1

课型

精读感悟

集体备课

人员

六年级语文组

主备人

学习

目标

1.通过朗读课文,了解课文的写作顺序。

2.通过反复朗读描写北京春节习俗的句子,了解北京春节的习俗,感受节日氛,理解节日习俗中的民族文明和传统文化。

3.通过学习《北京的春节》课文,学会详略得当的写作方法。

评价任务

1.能够简单叙述课文的写作顺序。

2.能够圈画出北京春节习俗的句子,并谈出自己的体会。

3.能够说出本文详略得当写法的好处。

学习活动

评价标准

二次设计

环节一:

初读感知课文内容(完成目标一)

一、谈话导入,引入课题

中国人过春节已有4000多年的历史,在不同时代,春节的名称也有不同。

先秦时叫“上日”、“元日”,两汉时期称为“三朝”,到了唐宋元明,则称为“元旦”、“元”,而清代,一直叫“元旦”或“元日”,那老北京的春节的习俗延续至今又有哪些特色呢?

这节课,我们一起走进语言艺术大师老舍先生的《北京的春节》。

板书并齐读课题。

二、初读课文,理清脉络

1.默读课文,思考:

北京的春节给你留下了怎样的印象?

学生默读,并思考。

师生交流:

北京的春节给我们留下了“热闹”印象。

2.在这个热闹的春节里,老舍先生都写了哪些节日?

再次浏览课文,勾画出老舍先生写到的时间和风俗习惯,小组合作完成表格。

时间

风俗习惯

教师提示:

风俗习惯有的可以在文中划出,有的需要用简洁的文字进行归纳。

3.依据表格,汇报交流,了解春节习俗。

(生汇报交流,师遇到问题点拨。

)

4.观察表格,说说文章是按什么顺序写的?

(时间顺序)

环节二:

品读课文体会表达方法

三、品词析句,感受节日气氛

1.品读课文,感受气氛

在详写的这些内容中,你最喜欢哪一个部分呢?

深入读读,勾画出你自己印象最深的语句,结合自己过年的感受,谈谈自己的体会。

(学生自由读后交流。

)

A腊八:

出示句子,感受作者生动形象的比喻、用词的简洁和巧妙。

①“在腊八这天,家家都熬腊八粥……农业展览会。

”

从“家家都”可以看出人们对节日习俗的重视。

“农业展览会”是说腊八粥里的米、豆、干果种类很多,多得好像聚在一起开展览会一样。

作者运用生动形象的比喻写出了腊八粥的材料极其丰富。

②“把蒜瓣放进醋里……忍不住要多吃几个饺子。

”

“翡翠”写出了蒜瓣的颜色,“辣”字写出了醋的味道,这样的色味双美当然让人忍不住流口水了,更让人感受到了老舍用词的简洁、巧妙。

B除夕:

①读第7自然段,说说除夕给你什么样的感觉。

(热闹)

②你们从哪些地方可以感受到“除夕真热闹”?

(1)人们的活动

人们做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、守岁等活动表现了除夕的热闹。

理解“守岁”:

一重意思,年长的人守岁,有珍惜光阴的意思;二重意思,年轻的人守岁,则是祈盼父母长寿。

(2)味、色、声的描写

“到处是酒肉的香味”“红红的对联”“各色的年画”“鞭炮声日夜不绝”,作者从味道到色彩到声音对除夕这一天进行了全方位的描写,无不体现出除夕的热闹,也让你我感受到了老舍观察的细腻。

③我们从哪些词语感受到除夕热闹的?

家家赶做到处都门外红红屋里各色家家

日夜除非必定除了没有

④这些词语有什么特点?

学生回答后,教师小结:

像这类词语虽然简练、直白,但很有画面感,能引发人的联想与想象,这就是作者语言文字运用的不简单!

老舍先生曾说,“我不论写什么,总希望能够信赖大白话;即使是说明比较高深一点的道理,我也不接二连三额用术语与名词,我还保持着我的“俗”与“白”。

”作者清浅俗白的语言一样让我们感受到了北京的春节普天同庆的热闹,团团圆圆的热闹!

⑤除夕这一天,你以前是怎么过的呢?

打开记忆的闸门,让我们分享你的快乐吧!

让学生自由发言。

⑥指导朗读:

想象一下文章中描绘的热闹场面,有滋有味地读读这一段。

C元旦(旧时指农历正月初一):

①指名读第8自然段,理解“截然不同”的意思。

(形容两件事物毫无共同之处。

)

②说一说“元旦(旧时指农历正月初一)”与“除夕”有什么截然不同之处。

课件演示:

“铺户……全城都在休息。

”

③这样的“截然不同”让我们感受到了什么呢?

(悠闲)

④你们还从哪些地方感受到元旦(旧时指农历正月初一)人们的悠闲自在?

人们的活动:

男人们,女人们,小孩们,小贩们。

不同年龄、不同身份的人,或走亲访友,或逛庙会……都是那么快乐轻松自在。

⑤指导朗读:

读出轻松自在的感觉。

D元宵节:

①元宵节的特点是什么?

(处处张灯结彩,像办喜事,红火而美丽。

)

②哪些内容描写了元宵节的灯?

这些灯有什么特点?

③用“有的……有的……还有的……”这个句式说说元宵节上还有什么灯,并写一写。

④作者用这么多的笔墨写灯的数量多、种类多,其用意何在?

(突出元宵节的热闹)

⑤朗读这一部分,读出元宵节的热闹。

2.感悟好处

再读作者详细的四个部分,思考:

作者为什么要详写这些段落?

小组讨论,教师总结:

最能体现老北京春节习俗的就是从腊八节到正月十五这些日子,这段时间里这四个节日更能体现出老北京春节热闹、隆重、喜庆的特点,所以作者详细写。

四、重点品读,感悟语言

1.下面我们就一起走进老北京的春节,来品味一下文章的语言特色。

老舍先生笔下北京的春节,不仅语言明白易懂,还富含京味儿,让人读来亲切,到文中找找富含京味的语言。

①孩子们准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。

②孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。

③第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

④恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。

⑤腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。

⑥一眨眼,到了残灯末庙,春节在正月十九结束了。

2.教师总结:

老舍的语言特色。

3.朗读全文,感悟语言特色。

环节三:

总结写法体会好处(完成目标三)

五、拓展阅读,实践巩固

1.总结方法

同学们,刚才我们一起学习了《北京的春节》,回顾一下,我们是如何学习的?

老师总结:

(1)通读全文,感悟布局谋篇的好处。

(2)文本细读,感悟语言表达特点。

(3)依法自学。

默读舒乙的《北京的春节》,同样是以春节为主题,这对父子的文章有哪些相似之处和不同的地方?

老舍

舒乙

详写的部分

语言风格

文章结构

感情色彩

3.汇报交流,体会好处

六、课堂总结,梳理提升

学习了本课,你有什么收获?

1.了解老北京春节的习俗。

2.学习了按时间顺序,有详有略的介绍民风民俗。

3.学习了运用平实的语言介绍民风民俗。

老舍和舒乙用他们风趣的语言描绘了一幅幅北京春节的民风民俗画卷,展示了中国节日习俗的温馨和美好,课后请同学们开展调查活动,了解自己身边的民风民俗。

能够简单叙述课文的写作顺序。

能够圈画出北京春节习俗的句子,并谈出自己的体会。

能够说出本文详略得当写法的好处。

学习目标的出示和评价任务不清晰。

当堂

达标

检测

一、看拼音,写词语。

suànbànjiǎozifěicuìfēnɡzhēnɡ

()()()()()()()()

màiyásìmiàoɡuànɡjiēzhēnzi

()()()()()()()()

二、比一比,再组词。

醋()熬()饺()询()

腊()傲()较()循()

宵()饯()筝()眨()

销()践()挣()泛()

三、在括号里填上合适的动词,注意不能重复。

()腊八粥()新衣()庙会()毛驴

()醋大蒜()年画()爆竹()灯笼

四、请按一定的顺序排列下面的词语。

1.元宵节除夕重阳节清明节春节元旦中秋节

2.旬年时月周日季

3.自然资源木材资源森林资源生物资源

五、联系整句话的意思,解释画线词语。

1.到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。

色味双美:

2.这些比赛并不为争谁第一谁第二,而是在观众面前表演马、骆驼与骑者的美好姿态与娴熟技能。

娴熟:

3.“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。

腊七腊八,冻死寒鸦:

作业

设计

1.字词书写。

2.练习写一写家乡的春节。

板书

设计

《北京的春节》

详略得当重点突出

主次分明

教学

反思

备课组长意见:

学科负责人意见:

备课专用【课时设计】

课题

2.腊八粥

课时

1课时

课型

新授

集体备课

人员

六年级语文组

主备人

学习

目标

1.通过朗读,指导学生理清课文脉络,分清内容详略,体会详略安排的效果。

2.通过小组合作探究文中写八儿馋样的语句,体会人物迫不及待的心里活动变化。

3.通过对课文第1自然段的品读,仿照这种表达方式写一种自己喜欢的食物,写出其特点以及对它的喜爱之情。

评价任务

1.默读课文,思考问题:

围绕“腊八粥”写了哪些事,你能否用小标题概括出来?

这两个部分哪部分写得详细,哪部分写得简略?

2.自由朗读课文第2—8自然段,用横线画出八儿盼粥的句子,品读这些句子,你从中体会到了什么?

自由朗读课文第9—17自然段,小组合作交流品读相关句子,说说你从中体会到了什么?

3.默读第1自然段,作者是如何写出人们对腊八粥的喜爱的?

仿照这种表达方式写一种自己喜欢的食物,写出其特点以及对它的喜爱之情。

学习活动

评价标准

二次设计

环节一:

理清脉络,分清详略(完成目标一)

(一)谈话导入,揭示课题

“腊七腊八,冻死寒鸦。

”在寒气袭人的寒冬腊月里,一碗热情腾腾的腊八粥,是一顿多么舒坦多么惬意的美餐啊!

这节课让我们一起走进现代作家沈从文的小说《腊八粥》,去看一看方家大院的八儿那垂涎欲滴的样子吧。

板书课题,齐读课题。

(二)初读课文,理清脉络

1.默读课文,思考问题:

围绕“腊八粥”写了哪些事,你能否用小标题概括出来?

2.引导学生交流,梳理脉络。

第1自然段:

腊八粥的食材、做法和味道。

第2-19自然段:

等粥和喝粥,其中等粥又包括“盼粥”“分粥”“看粥”“猜粥”四个场景。

板书:

等粥(“盼粥”“分粥”“看粥”“猜粥”)喝粥

(三)交流讨论,分清详略

1.这两个部分哪部分写得详细,哪部分写得简略?

引导学生交流:

等粥写得十分详细,喝粥写得比较简略。

环节二:

小组合作,走进人物内心(完成目标二)

(四)赏析“等粥”,体会人物心情

作者浓墨重彩地写了八儿等粥的事情,八儿是怎样等粥的?

作者是如何详写的呢?

1.盼粥

(1)自由朗读课文第2—8自然段,用横线画出八儿盼粥的句子,品读这些句子,你从中体会到了什么?

(2)学生汇报

进进出出、“喜得快要发疯了”、“眼睛可急红了”、“妈,妈,要到什么时候才……”、“那我饿了!

”八儿要哭的样子。

从八儿的语言、动作、神态等细节描写体会到了八儿盼粥时急切、兴奋的心情。

(3)指导朗读,分角色朗读人物对话。

过渡:

八儿多么想让妈妈早点给他端上一碗喷香的腊八粥啊,那么一旦粥煮好了,他想怎么分呢?

下面我们来学习分粥这一部分。

2.分粥

(1)自由朗读课文第9—12自然段,小组合作交流:

用横线画出八儿分粥的句子,八儿开始计划粥怎么分?

后来想怎么分?

为什么又改变了?

品读这些句子,你从中体会到了什么?

(2)小组汇报

“妈,妈,等一下我要吃三碗!

我们只准大哥吃一碗。

大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行……妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗?

”“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”

从八儿的语言这一细节描写体会到了八儿聪明可爱,同时也说明八儿吃腊八粥的想法极其强烈。

(3)分角色朗读。

3.猜粥、看粥

(1)默读第13-17自然段,小组合作交流:

用横线画出八儿想象中的粥的样子,用波浪线画出八儿看到的腊八粥的样子,你能从中读出什么?

(2)小组汇报

栗子会已稀烂到认不清楚了吧,饭豆会煮得浑身肿胀了吧,花生仁儿吃来总已是面面的了!

枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!

糖若放多了,它会起锅巴……

花生仁儿脱了它的红外套,这是不消说的事。

锅巴,正是围了锅边成一圈。

……

这种种美妙的猜想是对八儿心理活动的描写,反映了八儿对腊八粥的美好向往,进一步突出了他想快点喝到腊八粥的迫切心理。

运用拟人的写法细腻描写了腊八粥前后变化的样子。

(3)学生有感情朗读

过渡:

课文题目是“腊八粥”,课文在前半部分详细描述了等粥的过程,作者又是如何描绘吃粥的过程的呢?

(四)赏析“喝粥”,体会人物心情

1.自由朗读第18-19自然段,文中描写八儿一家人喝粥的场面采用了什么描写手法?

你读出了什么?

2.学生汇报

晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。

在他身边桌上那两支筷子,很浪漫地摆成一个十字。

桌上那大青花碗中的半碗陈腊肉,八儿的爹同妈也都奈何它不来了。

运用动作描写“靠”“斜立”等词和比喻修辞方法“肚子已成了一面小鼓了”突出了八儿粥吃得多、吃得饱、吃得尽兴。

采用侧面描写的方法,从侧面烘托出腊八粥的香甜和一家人喝粥的满足。

4.课文详细写了等粥,简略写了喝粥,想想这样写有什么好处?

详写等粥是为了突出八儿苦苦等待吃妈妈煮的腊八粥的情景,可以充分表现出八儿对腊八粥的渴望与喜爱,突出文章中心。

课文略写八儿和家人喝粥是为了突出八儿苦苦等待吃妈妈煮的腊八粥的情景。

环节三:

赏析“腊八粥”,仿写表达(完成目标三)

(五)品读文字,体会喜爱

1.默读第1自然段,作者是如何写出人们对腊八粥的喜爱的?

2.学生汇报

第一句就采用了排比修辞手法,选取了三个不同年龄段的人对腊八粥的态度,以点带面,说明腊八粥所有人都喜欢;接着看到熬煮腊八粥的状态“叹气”,闻腊八粥的香甜诱人、美味可口。

吃的是痛快淋漓;调动人的视觉、嗅觉。

第二句则用拟人的修辞,形象地把腊八粥的熬制过程再现出来,那情形,如在眼前,那香气,如入五腑六赃,真忍不住要尝上一口呢。

过渡:

沈从文先生言辞间平易近人,他笔下的腊八粥软糯而又香甜,腊八节简单而又质朴,家常话里间将八儿一家的温馨生活跃然于纸上,也许从未将“爱”挂在嘴边,但却可以看出八儿、妈妈、爸爸之间对对方的爱,真正地让人感受到了何为“家”何为“亲情”。

如今时过境迁,腊八粥已不再是孩子们垂涎的美食了。

等到了可以随时吃到腊八粥时,味道却没有它停留在想象中时那样诱人了。

过了腊八就是年,比起喝粥,我们更愿意重温名家们的美文,让那些记录旧日时光的秘密,泛着丝丝甜香的文字,氤氲着寒冷麻木的心灵。

那样,一股久违了的香甜也会萦绕在唇齿之间。

3.小练笔

作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。

仿照课文第1自然段,写一种你最喜爱的食物吧。

(提示:

除了直接描述食物的味道,还可以通过这种食物受各种人的欢迎体现它的美味。

写一写这种食物的制作材料可以更细致地体现其特点。

)

能概括出文章主要内容。

能用小标题的形式概括主要事情。

能分清详写和略写的部分。

能找到关于八儿语言、动作、神态、心理等方面描写的句子,体会八儿的急切、兴奋之情。

能抓住侧面描写感受腊八粥的美味和一家人的满足。

能从腊八粥的食材、做法和味道等方面体会腊八粥的美味。

能总结写法,学写自己喜爱的一种食物。

学习目标写成了教学目标,特别第一条。

出示学习目标和评价任务不清晰。

当堂

达标

检测

1.读拼音,写汉字。

làbāzhōutiánnìtāng chíhèsè

()()()()

2.本文作者是,课文主要写了和

两件事,其中,是详写,是略写。

3.读句子,说说自己的理解。

花生仁儿脱了它的红外套,这是不消说的事。

锅巴,正是围了锅边成一圈。

……

作业

设计

作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。

仿照课文第1自然段,写一种你最喜爱的食物吧。

(提示:

除了直接描述食物的味道,还可以通过这种食物受各种人的欢迎体现它的美味。

写一写这种食物的制作材料可以更细致地体现其特点。

)

板书

设计

2.腊八粥

盼迫不及待

等粥分苦苦等待详写

猜美妙

看惊异

喝粥心满意足略写

教学

反思

备课组长意见:

学科负责人意见:

备课专用【课时设计】

课题

1.古诗词三首

课时

1课时

课型

品读悟法课

集体

备课

人员

六年级语文备课组

主备人

学习

目标

1.通过自读、指名读、教师范读等形式,读准字音、读好停顿。

2.通过借助注释、借助插图、小组合作、联系上下文、朗读古诗、想象画面等方式,理解诗词内容,引导学生说出想象的画面。

体会诗人所表达的情感。

(重点)

3.通过抓住关键词句,了解诗中所涉及的节日习俗或传说,感受诗中所体现的传统文化内涵。

(难点)

4.通过小组合作等方式,自学后两首古诗词。

可以去掉

评价任务

1.借助拼音自由朗读古诗,注意读准字音,读通诗句。

2.根据停顿符号自主练习朗读,要求准确、流利,读出诗的节奏。

有感情地朗读诗词,背诵古诗词?

3.借助插图,小组合作,说说诗中的意象,抓住诗中描写的传统节日的传说的场景,感受诗中所体现的传统文化内涵。

4小组合作学习《迢迢牵牛星》和《十五夜望月》,小组汇报交流。

学习活动

评价标准

二次设计

环节一:

自主阅读,整体把握(完成目标一)

(一)谈话导入,揭题解题,了解作者

1.谈话导入

俗话说“百里不同风,千里不同俗。

”泱泱华夏,有着悠久的历史,灿烂的文明,而传统节日正是其重要的组成部分。

今天,咱们来学习一组与传统节日有关的古诗词。

《3古诗词三首》

2.揭示题目

现在咱们咱们就一起走入春天的长安城,去看看那里寒食节的景象吧。

板书课题:

《寒食》。

板书课题,齐读课题。

3.理解题意

(1)提到了寒食,我们就要说说寒食节,那什么是寒食节呢,我们来看看:

〖出示课件〗

简介寒食:

清明节前一二日。

禁烟火,只吃冷食。

并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为中国民间第一大祭日。

在民间传说中寒食节虽与介子推有关,但寒食起源,并非为纪念介子推,而是沿袭了远古的改火旧习。

中国过往的春祭都在寒食节,直到后来改为清明节。

今天,