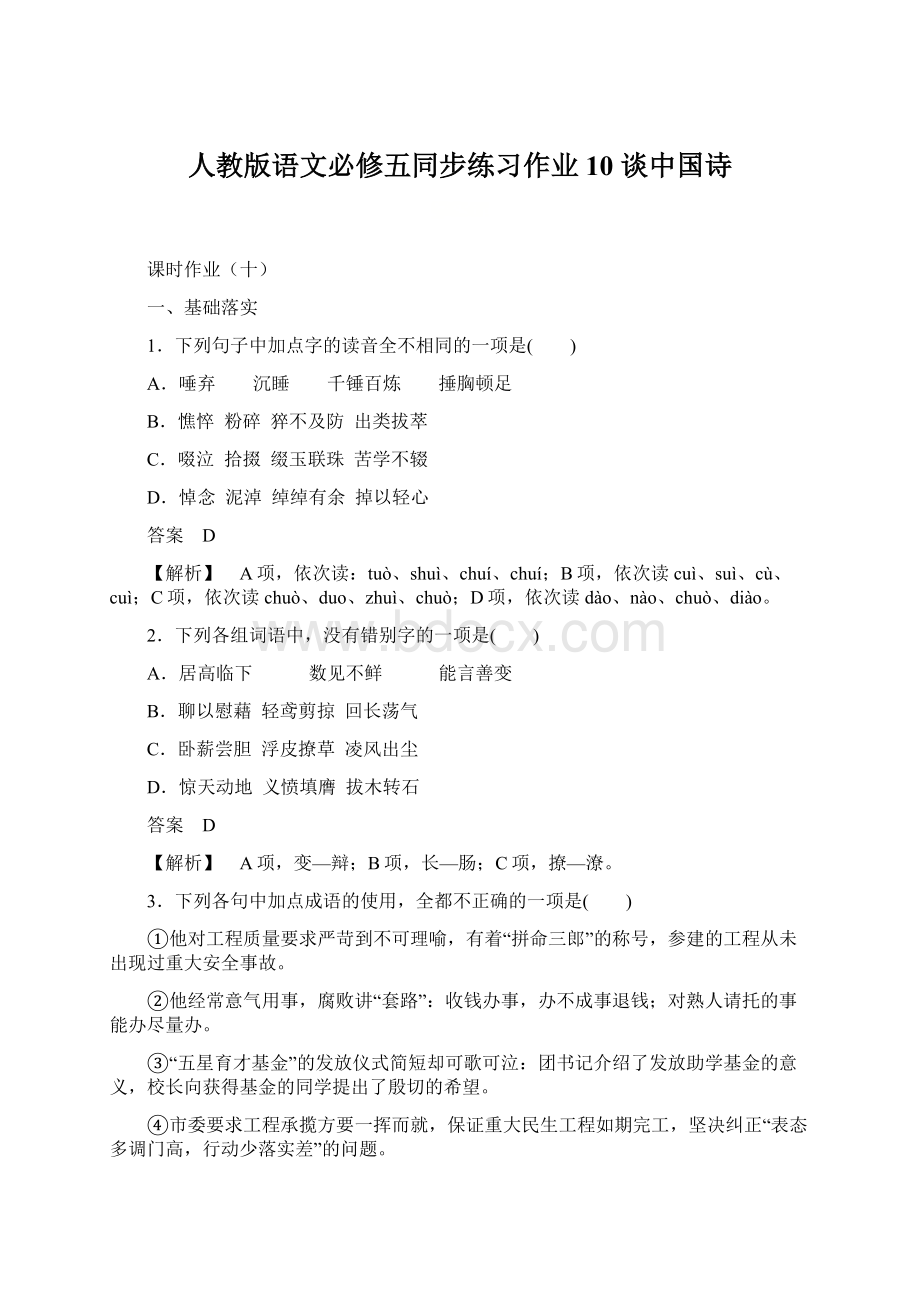

人教版语文必修五同步练习作业10 谈中国诗.docx

《人教版语文必修五同步练习作业10 谈中国诗.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版语文必修五同步练习作业10 谈中国诗.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版语文必修五同步练习作业10谈中国诗

课时作业(十)

一、基础落实

1.下列句子中加点字的读音全不相同的一项是( )

A.唾弃 沉睡 千锤百炼 捶胸顿足

B.憔悴粉碎猝不及防出类拔萃

C.啜泣拾掇缀玉联珠苦学不辍

D.悼念泥淖绰绰有余掉以轻心

答案 D

【解析】 A项,依次读:

tuò、shuì、chuí、chuí;B项,依次读cuì、suì、cù、cuì;C项,依次读chuò、duo、zhuì、chuò;D项,依次读dào、nào、chuò、diào。

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是( )

A.居高临下 数见不鲜 能言善变

B.聊以慰藉轻鸢剪掠回长荡气

C.卧薪尝胆浮皮撩草凌风出尘

D.惊天动地义愤填膺拔木转石

答案 D

【解析】 A项,变—辩;B项,长—肠;C项,撩—潦。

3.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )

①他对工程质量要求严苛到不可理喻,有着“拼命三郎”的称号,参建的工程从未出现过重大安全事故。

②他经常意气用事,腐败讲“套路”:

收钱办事,办不成事退钱;对熟人请托的事能办尽量办。

③“五星育才基金”的发放仪式简短却可歌可泣:

团书记介绍了发放助学基金的意义,校长向获得基金的同学提出了殷切的希望。

④市委要求工程承揽方要一挥而就,保证重大民生工程如期完工,坚决纠正“表态多调门高,行动少落实差”的问题。

⑤续集作品并非万能灵药,近些年来就有不少狗尾续貂之作在票房和口碑上双双失利。

⑥吴湖帆工山水,亦擅松、竹、芙蕖。

其画风秀丽丰腴,设色深具烟云飘渺、泉石洗荡之致,达到了毫厘不爽的程度。

A.①②⑥ B.①③⑤

C.②③④D.④⑤⑥

答案 C

【解析】 ①不可理喻:

不能够用道理使他明白,形容固执或蛮横,不通情理。

使用正确。

②意气用事:

只凭感情办事,缺乏理智。

不合语境。

③可歌可泣:

值得歌颂,令人感动得流泪。

形容事迹悲壮,感人至深。

不合语境。

④一挥而就:

一动笔就完成了。

形容才思敏捷。

不合语境。

⑤狗尾续貂:

比喻拿不好的东西接到好的东西后面,显得好坏不相称(多指文学作品)。

使用正确。

⑥毫厘不爽:

比喻极其细微,没有一点差错。

使用正确。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.在世界文化互通共融的今天,文明的文化自信源自中华民族悠久的灿烂文明和在屈辱中奋起的精神获得了世界巨大的认可。

B.越拥挤、越大越繁荣的城市,人越容易滋生孤独感,这反过来又促使现代人更加感觉到城市的庞大和自身的渺小。

C.已经列入《世界文化遗产名录》的京杭大运河,不但是中国古代重要的漕运通道和经济命脉,也是中国最长的人工运河。

D.《敦刻尔克》的导演克里斯托弗·诺兰没有刻意去渲染英雄主义的激情,而是谨慎地呈现普通人的战争和生存的正义。

答案 D

【解析】 A项,结构混乱,“文明的文化自信源自中华民族悠久的灿烂文明和在屈辱中奋起的精神”与“中华民族悠久的灿烂文明和在屈辱中奋起的精神获得了世界的巨大认可”两句杂糅。

B项,中途易辙,可将“人越容易滋生孤独感”改为“越容易使人滋生孤独感”。

C项,不合逻辑,应改为“不但是中国最长的人工运河,也是中国古代重要的漕运通道和经济命脉”。

5.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是( )

________,________,________,________。

________。

________。

西方小说是在不遗余力地追求细节和逻辑上的真实,力求还原生活,再进一步凝练出生活中的秩序和道理。

中国的小说,则仍旧是“和生活隔了一层”。

①在西方,是“戏如人生”,而在中国,是“人生如戏”

②它通过各种艺术方式告诉大家,这是在演戏,不是生活

③而中国戏剧的要求则是始终和生活隔着一层

④由此联想到,中西方小说也是存在着这样的差异

⑤关于中国戏剧和西方戏剧的区别

⑥钱穆先生有一个观点:

西方戏剧力求真实,百分之百还原生活

A.①⑤⑥②③④B.⑤①⑥③②④

C.⑤⑥③②①④D.⑤⑥③②④①

答案 C

【解析】 本题考查语言表达连贯的能力。

可综合采用排除法、抓标志词法、查逻辑关系法等方法进行排序。

本题②句是在谈戏剧和生活的隔膜,所以排在③后,排除A项。

④句话题转换到小说,显然和后文联系紧密,应该放到最后,排除D项。

①句做前面论述的总结句放在②后显然更合理。

故选C项。

二、文本训练

(一)阅读下面的文字,完成6~9题。

据有几个文学史家的意见,诗的发展是先有史诗,次有戏剧诗,最后有抒情诗。

中国诗可不然。

中国没有史诗,中国人缺乏伏尔泰所谓“史诗头脑”,中国最好的戏剧诗,产生远在最完美的抒情诗以后。

纯粹的抒情诗的精髓和峰极,在中国诗里出现得异常之早。

所以,中国诗是早熟的。

早熟的代价是早衰。

中国诗一蹴而至崇高的境界,以后就缺乏变化,而且逐渐腐化。

这种现象在中国文化里数见不鲜。

譬如中国绘画里,客观写真的技术还未发达,而早已有“印象派”“后印象派”那种“纯粹画”的作风;中国的逻辑极为简陋,而辩证法的周到,足使黑格尔羡妒。

中国人的心地里,没有地心吸力那回事,一跳就高升上去。

梵文的《百喻经》说一个印度愚人要住三层楼而不许匠人造底下两层,中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷的聪明。

贵国爱伦·坡主张诗的篇幅愈短愈妙,“长诗”这个名称压根儿是自相矛盾,最长的诗不能需要半点钟以上的阅读。

他不懂中文,太可惜了。

中国诗是文艺欣赏里的闪电战,平均不过两三分钟。

比了西洋的中篇诗,中国长诗也只是声韵里面的轻鸢剪掠。

当然,一篇诗里不许一字两次押韵的禁律限制了中国诗的篇幅。

可是,假如鞋子形成了脚,脚也形成了鞋子;诗体也许正是诗心的产物,适配诗心的需要。

比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。

不过,简短的诗可以有悠远的意味,收缩并不妨碍延长,仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙。

外国的短诗贵乎尖刻斩截。

中国诗人要使你从“易尽”里望见了“无垠”。

一位中国诗人说:

“言有尽而意无穷。

”另一位诗人说:

“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外。

”用最精细确定的形式来逗出不可名言、难于凑泊的境界,恰符合魏尔兰论诗的条件:

那灰色的歌曲

空泛联接着确切。

这就是一般西洋读者所认为中国诗的特征:

富于暗示。

我愿意换个说法,说这是一种怀孕的静默。

说出来的话比不上不说出来的话,只影射着说不出来的话。

济慈名句所谓:

听得见的音乐真美,但那听不见的更美。

6.下列对文段内容的理解,不恰当的一项是( )

A.中国诗早熟且讲究艺术上的精致,简短的诗也应有悠远的意味。

B.中国诗歌早熟也早衰,创作以篇幅短小见长,比较深奥难于理解。

C.魏尔兰也主张诗歌应有深远的意境,富有含蓄和暗示性。

D.押韵上的禁律并不是造成中国诗篇幅短的根本原因。

答案 B

【解析】 B项,将中国诗“言有尽而意无穷”理解为“比较深奥难于理解”错。

7.理解下面语句的含义。

(1)中国人的心地里,没有地心吸力那回事,一跳就高升上去。

梵文的《百喻经》说一个印度愚人要住三层楼而不许匠人造底下两层,中国的艺术和思想体构,往往是飘飘凌云的空中楼阁,这因为中国人聪明,流毒无穷的聪明。

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(2)比着西洋的诗人,中国诗人只能算是樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者。

不过,简短的诗可以有悠远的意味,收缩并不妨碍延长,仿佛我们要看得远些,每把眉眼颦蹙。

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

答案

(1)用西方的科学“地心吸力”来写中国诗发展的特点,突出中国诗发展的“早熟”与灵动。

用印度的经典故事来写中国人的“聪明”。

(2)“樱桃核跟二寸象牙方块的雕刻者”所从事的事情是微雕,以此来比中国诗人创作的诗歌之精练简短。

用生活之中的看东西“要看得远些,每把眉眼颦蹙”来比中国诗的精练微妙更是形象逼真,将抽象的东西具体化了。

8.一般西洋读者所认为中国诗的特征是富于暗示。

作者为什么要“换个说法”?

有什么好处?

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

答案 更形象生动。

“暗示”已经比较形象了,在作者的笔下竟然还能创造出更形象、更生活化、更准确的词句:

“怀孕的静默”。

怀孕是女人的一种生理现象,一般而言,将要做妈妈是一种甜蜜的幸福,这里用这种生活中的现象比喻诗歌的暗示性分外妥帖,且别具幽默。

9.你是如何理解作者对爱伦·坡“他不懂中文,太可惜了”的评价?

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

答案 作者之用意在于衬托中国诗的超以象外的短小精练,而不是嘲笑爱伦·坡的目光短浅。

【解析】 对这句话中的“可惜”的理解,要结合下文所读的中国诗之短小,体会作者的用意。

(二)阅读下面的文字,完成10~13题。

所以,你们讲,中国诗并没有特别“中国”的地方。

中国诗只是诗,它该是诗,比它是“中国的”更重要。

好比一个人,不管他是中国人,美国人,英国人,总是人。

有种卷毛凹鼻子的哈巴狗儿,你们叫它“北京狗”,我们叫它“西洋狗”,《红楼梦》的“西洋花点子哈巴狗儿”。

这只在西洋就充中国而在中国又算西洋的小畜生,该磨快牙齿,咬那些谈中西本位文化的人。

每逢这类人讲到中国文艺或思想的特色等等,我们不可轻信,好比我们不上“本店十大特色”那种商业广告的当一样。

中国诗里有所谓“西洋的”品质,西洋诗里也有所谓“中国的”成分。

在我们这儿是零碎的,薄弱的,到你们那儿发展得明朗圆满。

反过来也是一样。

因此,读外国诗每有种他乡忽遇故知的喜悦,会引导你回到本国诗。

这事了不足奇。

希腊神秘哲学家早说,人生不过是家居,出门,回家。

我们一切情感、理智和意志上的追求或企图不过是灵魂的思家病,想找着一个人,一件事物,一处地位,容许我们的身心在这茫茫漠漠的世界里有个安顿归宿,仿佛病人上了床,浪荡子回到家。

出门旅行,目的还是要回家,否则不必牢记着旅途的印象。

研究我们的诗准使诸位对本国的诗有更深的领会,正像诸位在中国的小住能增加诸位对本国的爱恋,觉得甜蜜的家乡因远征增添了甜蜜。

10.“中国诗并没有特别‘中国’的地方”这句话中的“特别‘中国’”是什么意思?

答:

__________________________________________________

答案 “特别‘中国’”是指独特的中国特色。

11.作者用“哈巴狗儿”作比,讽刺了“中西本位文化的人”的什么特点?

作者借此说明了什么道理?

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

答案 以“哈巴狗儿”作比,讽刺了“中西本位文化的人”在西洋就充中国,而在中国就充西洋的特点。

借此说明中国诗里有所谓“西洋的”品质,西洋诗里有所谓“中国的”成分。

12.“读外国诗每有种他乡忽遇故知的喜悦,会引导你回到本国诗。

”作者为什么说读外国的诗歌会有“他乡忽遇故知的喜悦”?

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

答案 因为中国诗和西洋诗有许多相通的地方,我们读外国诗的时候会经常发现外国诗里有本国诗的成分,所以说有“他乡忽遇故知的喜悦”。

13.既然中国诗与外国诗是相通的,没什么特别的地方,那么为什么还要研究外国诗呢?

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

答案 研究外国的诗会使我们对本国的诗有更深的领会,正如到外地旅游能增加对家乡的爱恋一样。

三、拓展阅读

阅读下面的文字,完成14~16题。

唐诗之所以能达到高峰,也有文人们的自觉努力,其中有些因素仍然值得当代文艺工作者思考。

唐代经历了由盛而衰的变化过程,在治乱两种不同的时世中,文学都取得了极高成就。

其中至关重要的原因,是文人们在不同时代条件下都能将个人和国家命运联系在一起,具有为时代而创作的强烈责任感。

例如初盛唐是社会走向兴盛的时期,文人们能站在观察宇宙历史变化规律的高度,对时代和人生进行自觉的思考,将欣逢盛世的自豪感和自信心转化为积极进取的精神和健康乐观的情怀,创作出能充分体现时代风貌的优秀作品,从而形成文学繁荣与社会繁荣相一致的盛况。

齐梁陈隋时期诗风愈趋浮靡,唐朝为吸取前朝覆亡的教训,从开国之初就将政治革新和文风革新联系在一起。

从初唐到盛唐,诗歌经历过三次重要革新。

其主要方向是提倡诗歌文质兼备,核心内涵是发扬比兴寄托的风雅传统,肃清浮华绮丽的文风。

初唐四杰针对唐高宗龙朔年间“以绮错婉媚为本”的“上官体”诗风,明确提出要廓清诗赋的“积年绮碎”,强调刚健的气骨和宏博的气象。

陈子昂标举风雅兴寄和建安气骨,肯定革新诗歌的关键在于恢复建安文人追求人生远大理想的慷慨意气,批判齐梁诗的“彩丽竞繁,而兴寄都绝”,提倡“骨气端翔、音情顿挫”的诗风。

张说和张九龄更进一步提出作文要风骨和文采并重,典雅和滋味兼顾,鼓励多样化的内容和风格,并提出盛唐诗歌应当以“天然壮丽”为主的审美理想。

经过这三次革新,建安气骨在开元中为诗人们广泛接受。

政治气象的更新又促使诗人们把共同的时代感受反映到诗里,并意识到他们渴望及时建功立业的人生理想正是建安气骨和时代精神的契合点。

唐代诗人善于提炼具有普遍性的人情,表现人生共同感受,使之达到接近生活哲理的高度,因而在百代之下犹能引起最广泛的共鸣。

人类的社会生活、阶级属性、时代环境虽然千变万化,但是总有一些共通的至少是本民族共有的情感体验,例如乡情、亲情和节物之感等。

中国古诗为大众接受度最高的多数是盛唐诗,其重要原因之一是盛唐诗人既能在日常生活中捕捉人所共有而未经前人道过的感受,又能以透彻明快的语言将其概括为人类生活中普遍的体验。

“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”日落归山、黄河入海的壮伟景象,激起诗人再上一层、放眼千里的万丈豪情,又蕴含着登高才能望远的人生哲理;“烽火连三月,家书抵万金”,战乱之中亲人的平安消息比什么都珍贵,这个道理高度提炼了人们在同类境遇中共同的体会,因而成为后世常用的诗句。

从学术研究角度来看,唐代文学高峰形成的原因还有很多,但以上这些至关重要。

在登临巅峰的过程中,唐代文人追求完美和高远的精神风貌,可能在当下尤为欠缺,因而对今后的文艺建设最有启发性。

(摘编自葛晓音《唐代文学高峰的启示》)

14.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.文人们的自觉努力促使唐诗达到了高峰,其他因素也值得当代文艺工作者思考。

B.唐代文人能将个人和国家的命运联系在一起,具有为时代而创作的强烈责任感。

C.唐朝吸取了前朝覆亡的教训,认识到文风能影响世风,欲革新政治先改革文风。

D.唐代诗歌革新的核心内容是发扬风雅传统、宏博气象,肃清浮华绮丽的文风。

答案 B

【解析】 本题考查学生筛选信息和辨析信息的能力。

A项,原文中的“其中有些因素”指文人自觉努力中的有些因素,不是除“文人们自觉努力”外的“其他因素”。

C项,“认识到文风能影响世风,欲革新政治先改革文风”说法错误,原文“唐朝为吸取前朝覆亡的教训,从开国之初就将政治革新和文风革新联系在一起”。

D项,以偏概全,原文中说的三次重要革新是从初唐到盛唐时期,且其“主要方向是提倡诗歌文质兼备,核心内涵是发扬比兴寄托的风雅传统,肃清浮华绮丽的文风”,选项中的“宏博气象”只是初唐四杰的诗歌革新所强调的。

故选B项。

15.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章一开头就指出了写作重点,然后在主体部分从三个角度论述文章中心论点。

B.文章第三自然段的论述可分为三层,第二层按时间顺序分别阐述了三次诗歌革新。

C.文章引述“欲穷千里目,更上一层楼”意在激发当下文艺工作者创作的万丈豪情。

D.文章第五自然段总结前文,进一步指明了文艺工作者向唐代文人学习的具体内容。

答案 C

【解析】 本题考查学生对论点、论据、论证以及论证结构等的把握能力,同时考查对文本内容的理解和辨析能力。

C项,文章引述“欲穷千里目,更上一层楼”是为证明“盛唐诗人既能在日常生活中捕捉人所共有而未经前人道过的感受,又能以透彻明快的语言将其概括为人类生活中普遍的体验”。

故选C项。

16.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.文人对时代和人生进行自觉的思考,对创作出体现时代风貌的优秀作品意义重大。

B.如果唐代没有三次重要的诗歌革新,其诗歌创作可能还会沿袭齐梁陈隋时期的浮靡诗风。

C.唐代诗歌所表现出的普遍性人情、生活哲理等,是唐诗在后代引起广泛共鸣的重要因素。

D.只要当下的文人能追求完美和高远的精神风貌,就能创造出一个新的文艺巅峰时代。

答案 D

【解析】 本题考查筛选整合信息、把握文中观点态度的能力。

D项,“只要……就”说法绝对,“创造出一个新的文艺巅峰时代”需要很多因素与条件,“追求完美和高远的精神风貌”只是其中之一。

故选D项。

四、文字运用

17.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

青蒿素是继乙氨嘧啶、氯喹、伯喹之后最有效的抗疟特效药,__①__。

疟原虫发育的早期(滋养体期),对青蒿素并不敏感。

所以不管采用多高的剂量,青蒿素对早期的疟原虫也无能为力。

__②__,青蒿素才能发挥作用。

但是青蒿素的半衰期又非常短,在体内只有两个小时左右。

只有在对的“时间”(青蒿素还在半衰期内),遇上对的“人”(处于中晚期的疟原虫),青蒿素才能对疟原虫起效用。

对于早期疟原虫,需要在下一个生长循环周期碰到给药才能被杀死,在这样的情况下,__③__。

答:

①_____________________________________________________

②_____________________________________________________

③_____________________________________________________

答案 ①但对不同时期疟原虫作用不同

②只有在疟原虫发育的中晚期

③青蒿素用药时间越长效果越好

【解析】 文段说明对象是青蒿素,内容是青蒿素对不同时期疟原虫的作用,所以第一空联系下文来看应该填一句总领句;第二空联系上文“疟原虫发育的早期(滋养体期),对青蒿素并不敏感”和下文“处于中晚期的疟原虫”,结合下句中的“才能”可知此处填写的关键词应该包括“只有”和“中晚期”;第三空根据上文的介绍,推断得出“用药时间应该加长”这样的结论。

18.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。

句子简洁流畅,不超过65个字。

位于美国的环保机构“全球足迹网络”日前发布报告称,7月29日是今年的“地球超载日”,即人类已于当日耗尽了2019年一整年的自然资源“预算”,比20年前提早了2个多月并创下新纪录。

该机构追踪人类对地球自然资源的消耗(即“支出”)和地球的生物承载力(即“供给”)。

超载日指从这一天起,人类当年对自然资源的已有“支出”超过地球在本年度生物承载力总“供给”。

数据显示,今年人类对自然资源的消耗速度是地球再生速度的1.75倍,即今年预计人类将消耗1.75个地球的再生自然资源,其中美国的资源消耗速度最快。

答:

__________________________________________________

_____________________________________________________

答案 示例:

2019年7月29日是“地球超载日”,创20年来新纪录。

今年预计人类将消耗1.75个地球的再生自然资源,其中美国资源消耗速度最快。