通用版高考地理大一轮复习第17讲全球气候变化对人类活动的影响学案.docx

《通用版高考地理大一轮复习第17讲全球气候变化对人类活动的影响学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通用版高考地理大一轮复习第17讲全球气候变化对人类活动的影响学案.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

通用版高考地理大一轮复习第17讲全球气候变化对人类活动的影响学案

第17讲 全球气候变化对人类活动的影响

[考纲解读] 全球气候变化对人类活动的影响。

考点一 全球气候变化的原因及对策

1.全球气候变化

(1)地质时期(距今1万年以前)

①波动变化;

②冷暖干湿相互交替;

③变化周期长短不一。

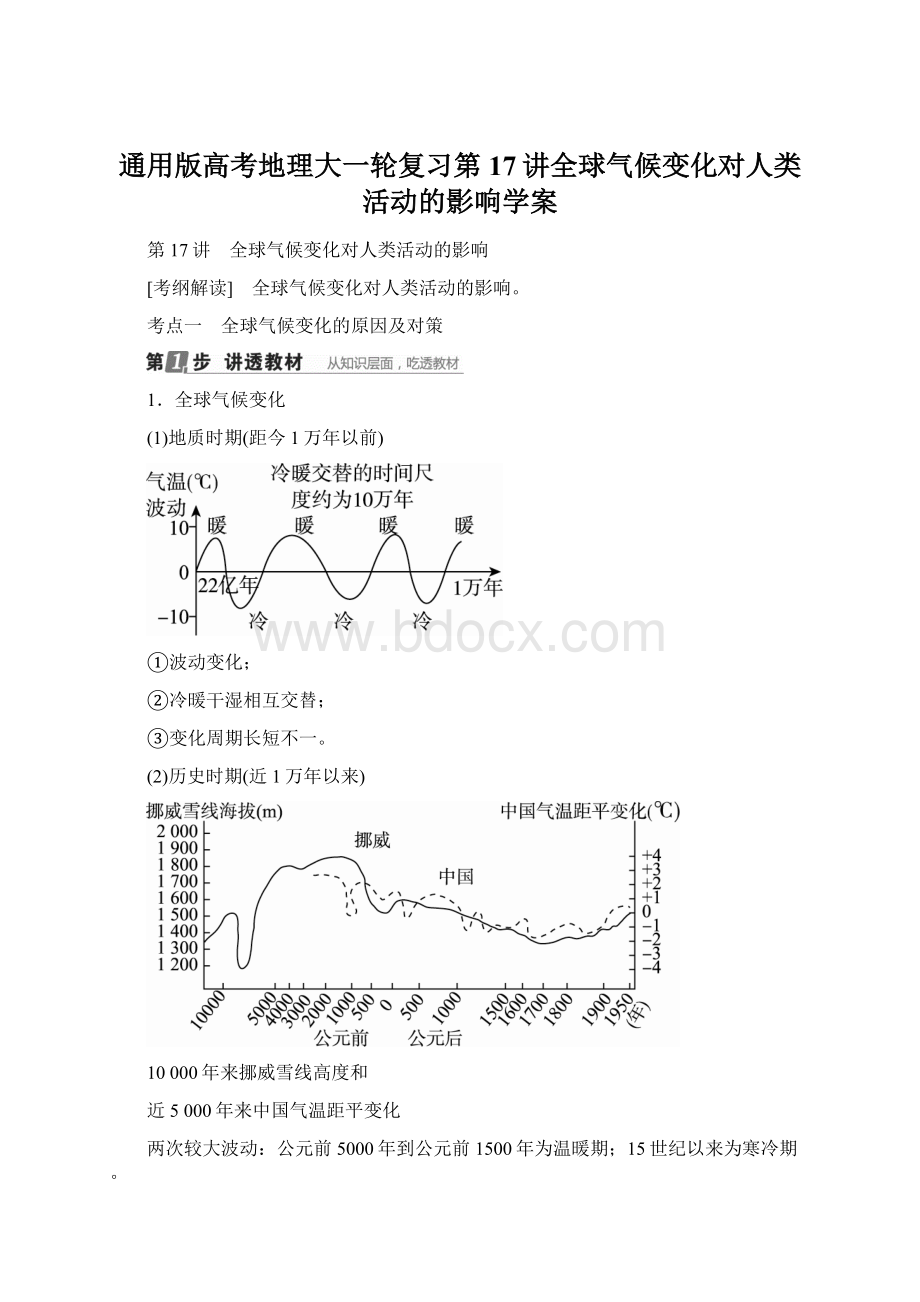

(2)历史时期(近1万年以来)

10000年来挪威雪线高度和

近5000年来中国气温距平变化

两次较大波动:

公元前5000年到公元前1500年为温暖期;15世纪以来为寒冷期。

(3)近现代(近一两百年来)

1860~2000年全球平均气温距平变化

①气温呈波动上升趋势;

②降水量变化显著(温带、热带增加,亚热带减少)。

[特别提醒] 正确认识气候变化,克服思维定势

(1)气候变化并不一定是人类活动引起的。

研究发现,在人类未出现之前的地质历史时期,全球气候就一直处于波动变化之中。

(2)气候变化不等于气候变暖,全球气候变暖指的是近现代即最近一二百年内的气温升高。

(3)温室气体不仅是二氧化碳,还有甲烷、氮氧化物、氟利昂。

(4)气候变暖也不是百害而无一利,气候变暖导致高纬地区气温上升,农作物生长的热量条件得到改善,其产量将增加。

[提示] 地质时期的冰期,气温较低,冰川从高山向平原、从高纬向低纬扩展;间冰期,气温升高,冰川向高山、高纬地区后退。

2.全球气候变暖的原因

(1)主要原因:

大气中二氧化碳等温室气体浓度的增加。

(2)升温原理:

二氧化碳能够吸收地面长波辐射,使气温升高。

气温升高是近百年来全球气候变化的显著特点,导致气温升高的主要原因是温室气体的大量排放,具体分析如下:

[提示] 全球气温升高是就全球平均状况而言的,并非表明地球上每一地区气温都在上升。

3.气候变化的适应对策

(1)通过技术措施减少目前大气中的二氧化碳、甲烷等温室气体。

(2)科学预测、积极地适应未来气候变化。

[深挖高考命题点]

1.[判断]在全球气候变暖的背景下,我国东北长白山高山苔原带矮小灌木的冻害反而加剧。

调查发现,长白山雪期缩短;冻害与坡度密切相关,而与海拔基本无关;西北坡为冻害高发区。

(2016·课标甲卷改编)

气候变暖但冻害加剧的原因可能是降雪期推后。

( )

答案:

√ 解析:

本题考查气候变暖的影响。

全球气候变暖,生物生长旺盛,雪期缩短,气温降到0℃以下,没有积雪覆盖而使冻害加剧。

2.[判断]青藏高原东部及其周边山峰分别经历了1次冰期(末次冰期)、2次冰期和3次冰期,如下图所示。

(2016·课标丙卷改编)

(1)按山峰抬升至冰期时终年积雪高度的先后顺序排列,依次是雪宝顶、太白山、果洛山。

( )

(2)点苍山无现代冰川发育,是因为与末次冰期时相比,点苍山现在气温更高。

( )

答案:

(1)×

(2)√ 解析:

第

(1)题,本题考查自然带及读图分析能力。

经历三次冰期的果洛山应该最早抬升至终年积雪高度,其次是经历两次冰期的雪宝顶,太白山最后抬升至终年积雪高度。

第

(2)题,本题考查自然带。

读图可知,点苍山经历了末次冰期,应该有过冰川。

但没有现代冰川发育,应该是气温升高,雪线升高所致。

3.[判断]全球变暖已经成为全世界共同面临的问题,但就升温幅度而言,北半球比南半球大,高纬度地区比低纬度地区大。

(2015·海南卷改编)

(1)蒙古高原比巴西高原升温幅度大。

( )

(2)导致南北半球升温差异最主要的原因是海陆分布的差异。

( )

答案:

(1)√

(2)√ 解析:

第

(1)题,从材料中“就升温幅度而言,北半球比南半球大,高纬度地区比低纬度地区大”可知,北半球纬度较高地区升温幅度可能最大。

第

(2)题,北半球陆地所占比重较大,因陆地比热容较小,升温速度快,导致该半球升温幅度较大;而南半球以海洋为主,比热容较大,升温速度慢,导致该半球升温幅度较小。

4.[问答]2008年5月杭州推出公共自行车租赁项目,如今越来越多的市民选择自行车出行。

下图为杭州某区域公共自行车租赁点分布示意图。

(2013·浙江卷改编)

杭州推出公共自行车项目主要目的?

答案:

①缓解交通拥堵;②倡导低碳出行;③减少汽车尾气排放。

解析:

根据试题“如今越来越多的市民选择自行车出行”信息,并结合自行车出行“低碳环保”的特点可判断出杭州推出该项目的主要目的是为了缓解交通拥堵,倡导低碳出行、减少汽车尾气排放。

由世界银行委托撰写的一份最新研究报告显示,如果世界不能采取有效行动应对气候变化,到21世纪末,全球气温将上升4℃,并引发一系列灾难性的变化。

据此回答1~2题。

1.由于全球变暖导致冰川强烈消融,珠峰的冰川大量消融最可能导致的环境问题是( )

A.致使河流中上游水土流失加剧

B.致使河流中下游洪涝灾害频繁

C.南亚各国的粮食产量不断提高

D.影响水资源的可持续利用

2.导致全球变暖的人为原因主要有( )

①世界人口的不断增长 ②石油、煤炭等燃烧时大量释放温室气体 ③对森林资源的过度索取

④人类在使用冰箱、空调等电器时排放出氟氯烃

⑤交通运输业的快速发展

A.①④⑤B.①③⑤

C.②③④D.②③⑤

答案:

1.D 2.C 解析:

第1题,高山冰川是一些大江大河的水源,其大量融化从长远来看会导致一些区域的水资源减少。

第2题,人为原因主要是从毁林与排放温室气体(二氧化碳、甲烷、氟氯烃等)两个角度来分析。

读近45年来某地气候变化示意图,回答3~4题。

3.影响该地年均温变化的主要因素是( )

A.全球气候变化B.地壳运动

C.大气运动D.洋流

4.关于近45年来该地气候变化的说法,正确的是( )

A.春季降水量变化趋势和年降水量相反

B.春季和冬季降水量都以增加趋势为主,但春季降水量增加趋势小于冬季

C.气候变化趋势以暖湿化趋势为主

D.气温不断升高,缺水现象日益严重

答案:

3.A 4.C 解析:

第3题,从图中年均温曲线的变化看,该地年均温逐年上升,这与目前全球气候变暖的变化趋势一致,说明影响该地年均温变化的主要因素是全球气候变化。

第4题,从图中显示的降水距平曲线的变化看,20世纪70年代以来,该地的降水有逐年增加的趋势,结合气温的变化可知,该地的气候变化特点是以暖湿化趋势为主。

考点二 全球气候变暖的影响

1.对海平面和海岸带的影响

2.对农业的主要影响

3.对水循环过程的影响

4.对生态系统的影响

[深挖高考命题点]

[填空]马尔代夫是以旅游业为支柱产业的著名岛国。

2014年12月4日,马累海水淡化厂设备损毁导致该岛淡水供应中断。

应马尔代夫政府请求,中国政府及时向其提供了饮用水等物资和资金援助。

下图是马尔代夫部分区域示意图。

(2015·重庆卷改编)

该国面临的主要环境问题有珊瑚________,海平面________。

答案:

退化 上升 解析:

马尔代夫的领土主要由一系列的珊瑚礁、岛组成,海拔低,随着全球气候变暖,其面临的主要环境问题是海平面上升及珊瑚的退化。

研究发现,我国秦汉以来气候变化对我国古代农业生产有重要的影响,暖期利于耕作业发展,冷期则相反。

读历史时期中国东部冬半年平均温度变化曲线图(下图),回答第1题。

1.根据图文信息,下述说法不正确的是( )

A.秦汉时期,北方农耕地区扩大

B.魏晋时期,北方农耕区大幅度向南退缩

C.唐朝初期,河西走廊绿洲农业发展迅速

D.明清时期,黄河流域的水稻生产繁荣

答案:

D 解析:

从图中可以看出,秦汉时期东部地区温度距平为正值,说明温度较高,利于农业发展,北方农耕区扩大,选项A正确。

魏晋时期,北方农耕区大幅度向南退缩。

唐朝初期,东部地区温度距平为正值,说明冬季平均温度升高,河西走廊地区冰雪融化量大,绿洲农业发展迅速。

明清时期,东部地区温度距平为负值,说明冬季平均温度下降,黄河流域适合种植水稻的面积减小。

2.阅读材料,回答下列问题。

材料一 有关专家通过模拟区域气候,对新疆、甘肃、青海等省区气温与降水变化进行了预测。

结果显示,未来10~50年,我国西北地区平均气温将升高2.7℃,平均降水量将增加25%,大部分地区可望逐年湿润起来。

材料二 下面为北疆和南疆年平均降水量的变化情况及阿克苏河(塔里木河的主源之一)年平均径流量的变化情况图。

材料三 下表示意塔里木盆地博斯腾湖的水位和面积变化情况。

1986~2000年的水位变化

1986~2000年的面积变化

博斯腾湖的水位

和面积的变化

上升了4米多(为1958年有记录以来的最高水位)

由880平方千米扩大到1000多平方千米

(1)根据上述材料,说明我国西北地区气候发生的明显变化。

引起这种变化的主要原因是什么?

(2)上述变化对西北地区的生态环境有哪些有利影响?

(3)简要回答这种变化可能带来的不利影响。

答案:

(1)我国西北地区气温逐渐升高,降水量逐渐增加。

主要原因是温室效应(气候变暖),水循环加快。

(2)将使湖泊面积和蓄水量增加,也会使部分地区空气中水汽含量增加,部分地区植被覆盖率有所提高。

(3)西北地区气候变暖后,山区降水增加,冰川消融加剧,这可能会增加洪涝、雪灾、泥石流等灾害的发生频率。

解析:

我国西北地区河流的水源主要来自高山冰雪融水。

据材料一可知,我国西北地区的气温将升高2.7℃,降水将增加25%,这是气候变暖、水循环加快的结果。

这种变化在一定时段内,将扩大湖泊面积和增加蓄水量,也会使部分地区空气中的水汽含量增加,部分地区植被覆盖率有所提高,但也可能带来洪涝和泥石流等自然灾害。