八下第五单元文言文复习.docx

《八下第五单元文言文复习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八下第五单元文言文复习.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

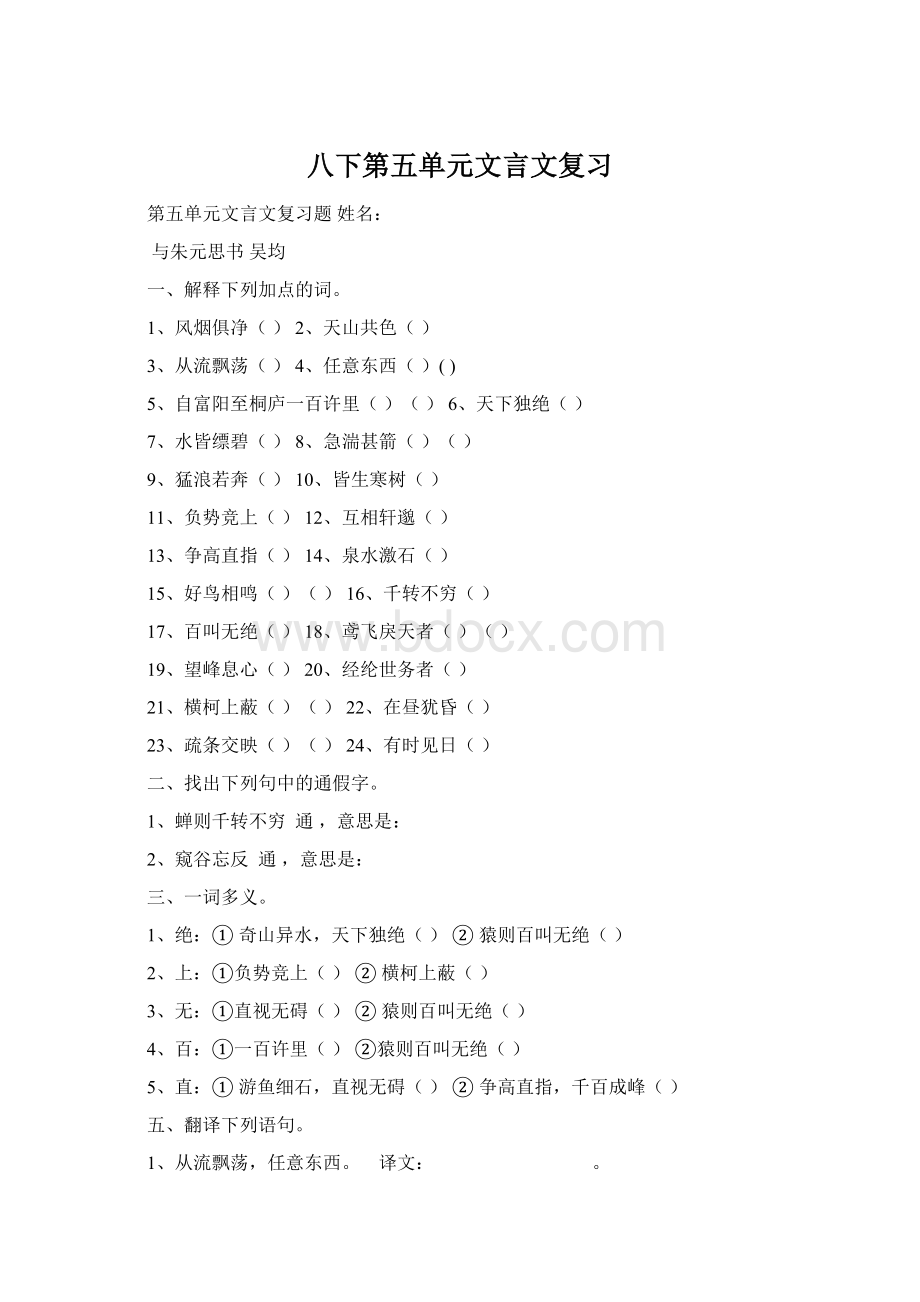

八下第五单元文言文复习

第五单元文言文复习题姓名:

与朱元思书吴均

一、解释下列加点的词。

1、风烟俱净()2、天山共色()

3、从流飘荡()4、任意东西()()

5、自富阳至桐庐一百许里()()6、天下独绝()

7、水皆缥碧()8、急湍甚箭()()

9、猛浪若奔()10、皆生寒树()

11、负势竞上()12、互相轩邈()

13、争高直指()14、泉水激石()

15、好鸟相鸣()()16、千转不穷()

17、百叫无绝()18、鸢飞戾天者()()

19、望峰息心()20、经纶世务者()

21、横柯上蔽()()22、在昼犹昏()

23、疏条交映()()24、有时见日()

二、找出下列句中的通假字。

1、蝉则千转不穷通,意思是:

2、窥谷忘反通,意思是:

三、一词多义。

1、绝:

①奇山异水,天下独绝()②猿则百叫无绝()

2、上:

①负势竞上()②横柯上蔽()

3、无:

①直视无碍()②猿则百叫无绝()

4、百:

①一百许里()②猿则百叫无绝()

5、直:

①游鱼细石,直视无碍()②争高直指,千百成峰()

五、翻译下列语句。

1、从流飘荡,任意东西。

译文:

。

2、急湍甚箭,猛浪若奔。

译文:

。

3、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

译文:

。

4、鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

译文:

。

5、负势竟上,互相轩邈;争高直接,千百成峰。

译文:

六、阅读全文。

风烟俱净,天山共色。

从流飘荡,任意东西。

自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底;游鱼细石,直视无碍。

急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

泉水激石,泠泠作响。

好鸟相鸣,嘤嘤成韵。

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(一)

1、选出下列句子中加点词解释不正确的一项。

(D)

A、从流漂荡(顺、随)B、负势竟上(依仗、凭借)

C、互相轩邈(远。

这里作动词用,向远处伸展)D、望峰息心(休息)

2、选出加点词表示数量词“一百”的意思的一项是(A)

A、一百许里B、百千人大呼C、千百成峰D、赏赐百千强

3、下列各句中有通假字的一项是(C)

A、风烟俱净,天山共色B、急湍甚箭,猛浪若奔

C、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝D、横柯上蔽,在昼犹昏

4、下列加点词不能解释为“全”或“都”的一项是(B)

A、风烟俱净,天山共色B、此人一一为具言所闻

C、夹岸高山,皆生寒树D、水皆缥碧,千丈见底

5、下列加线词语解释有误的一项( B )

A、风烟俱净(都)B、一百许里(许多)

C、皆生寒树(都)D、窥谷忘反(“反”通“返”)

6、对下面的句子,用现代汉语翻译不正确的一项是 ( D )

A、负势竟上,互相轩邈;争高直接,千百成峰。

译文:

(重重叠叠的)山峦各倚仗着自已的地势争相向上,仿佛要比一比,看谁爬的最高,伸的最远,由此而形成无数的山峰。

B、急湍甚箭,猛浪若奔

译文:

湍急的江流比箭还要快,那惊涛骇浪,势若奔马。

C、鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

译文:

看到这些雄奇的山峰,那些极力攀高的人就平息了自己热衷于功名利禄的心;看到这些幽深的山谷,那些忙于世俗事务的人就会流连忘返。

D.好鸟相鸣,嘤嘤成韵

译文:

美丽的百鸟互相和鸣,鸣声嘤嘤,和谐动听,如诗一般押韵。

7、下列对文段理解不正确的一项是(D)

A、文章首段以“奇山异水,天下独绝”八字总领全篇,二、三两段分承“异水”和“奇山”两方面,环绕“独绝”二字展开描摹,结构上纲举目张,脉络分明。

B、第二段写水。

先抓住其“缥碧”的特点,写出水晶莹清澈的静态美,然后以比喻夸张的手法,勾勒其急湍猛浪的动态美。

动静结合,显示出富春江水的秀丽之美和壮观之美,突出地表现了一个“异”字。

C、第三段写山。

首先从形的角度写山势本身之奇,再从声的角度写空山天籁之奇,然后从色的角度写出林中有日无光之奇。

这一段写山之形之声之色,都紧扣一个“奇”字。

D、本文情景交融,既写出了富春江至桐庐一段沿途百里秀丽雄奇的水色山光,又表达了作者不满于现实的愤世嫉俗之情。

8、下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)

A、“风烟俱净,天山共色”一句从大处着笔,勾勒出富春江这幅山水画卷的整体气象。

B、文中通过写水的“缥碧”、“直视无碍”、“急湍”这三个特点来表现富春江水之“异”。

C、“经纶世务者,窥谷忘反”表现出富春江山水巨大的诱人魅力,令人陶醉其中,流连不已。

D、文章生动而简练地描写了富春江山水的优美景色,抒发了作者向往自然、寄情山水的情感。

(二)

1、下列句子中加点词意思相同的一项是( D )

A、天下独绝 群响毕绝 B、蝉则千转不穷 转视积薪后

C、好鸟相鸣 家富良马,其子好骑 D、横柯上蔽 重岩叠嶂,隐天蔽日

2、下列句子中加点词的意义和用法不同的一项是( A )

A、猿则百叫无绝 万钟则不辩礼义而受之 B、从流飘荡 求而从者

C、鸢飞戾天者 念无与为乐者 D、与朱元思书 借旁近与之

3、选出下列句子翻译不正确的一项。

(C)

A、自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝(从富阳县到桐庐一百里的水路上,奇山异水,独一无二)

B、夹岸高山,皆生寒树。

(夹江两岸的高山上,都生长着郁郁葱葱的树木。

)

C、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝(树上蝉儿一声又一声地叫着,山中的猿猴的啼叫却没有蝉声响亮)

D、泉水激石,泠泠作响(山间的泉水冲击着岩石,发出泠泠的响声)

4、下列句子的翻译,有误的一项是()

A、争高直指,千百成峰:

群山竞争着高耸,笔直地向上形成无数个山峰。

B、夹岸高山,皆生寒树:

夹江两岸的高山上,都生长着耐寒常绿的树木。

C、泉水激石,泠泠作响:

泉水飞溅在山石之上,发出清越的泠泠之声。

D、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝:

千百只蝉儿叫个不停,千百只猿猴叫个不断。

4、下面对文章的理解,不正确的一项是( D )

A、本文生动描写了富阳、桐庐一带富春江上优美的景色,抒发了作者爱慕美好自然和避世退隐的情怀。

B、第①段的“奇山异水,天下独绝”,既是作者在富春江上所见所感的概括,也是本文所写山光水色的总体特点。

C、第②段主要运用比喻、夸张的修辞手法,突出了富春江清澈、湍急的特点。

D、第③段先描写群山的静态美,再铺写山中的各种声音,这是以静写动,显示山中热闹的景象。

5、选出下列对文章分析不正确的一项。

(C)

A、作者用“负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰”写山,这样写好在以动写景,使静止的景物富有动感,生动形象地描绘出两岸山势的陡峭和壮美,给人以身临其境之感,并留下深刻印象。

B、文中“急湍甚箭,猛浪若奔”一句是写水流势湍急,与《三峡》中“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”所描写的水势特点完全不同。

C、“从流飘荡,任意东西”句子表现作者对自由的渴望。

D、“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶事务者,窥谷忘反”这两句主要写人们在这高山、泉水和草木鸟兽的奇景中的感受。

6、选出下列说法中不正确的一项。

(B)

A、本篇是作者写给友人的一封书信,但与一般书信不同,没有问候语和日常事务的叙述,而是在文中描绘了富春江美丽的景色,是一篇清词丽句构成的写景小品文。

B、作者描绘富春江山水的奇丽多姿,极有层次。

第一段总写富春江山水之美,概括山“奇山异水,天下独绝”;第二段承“异水”二字,按先后顺序抓住“急”和“清”的特点,具体生动地说明;第三段承“奇山”二字,多层次多角度展示富春江奇山异水之美。

C、全文通过描绘山水之美,抒发了作者对美丽大自然的喜爱,对自然的崇尚,含蓄表达了作者对名利之人的鄙弃,暗寓自己的高洁志趣。

D、本文是一篇典范的骈体文,全文用骈体文写作,句式整齐,清秀隽逸,流畅谐婉

7、下列对文章的分析,不正确的一项是(D)

A.作者用“奇山异水,天下独绝”八个字概括了全文描写的富春江景色。

B.第二自然段写水的颜色、清澈、深度,静态和动态,都突出表现一个“异”字。

C.第三自然段中“负势竞上、争高直指”,给本是静止的山赋予了奋发向上的无穷的生命力。

D.“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

”写出了作者超然尘世的归隐之心。

8、下面表述不正确的一项是(D)

A、文章首段以奇山异水,天下独绝八字总领全篇,结构上纲举目张,脉络分明。

B、通过写景,作者表达出对功名利禄的鄙弃,对官场政务厌恶的情感。

C、本文句式整齐,音韵和谐,读来朗朗上口,节奏感鲜明、强烈。

D、该文与《答谢中书书》,可谓一去一往,一唱一和,都是书札中的精品,亦是写景文的佳作,共同表达出与知音共赏美景,传情达意的高雅志趣。

五柳先生传陶渊明

一、解释下列加点的词。

1、先生不知何许人也()2、亦不详其姓字()

3、因以为号焉()()4、闲静少言()

5、不求甚解()6、每有会意()

7、便欣然忘食()8、性嗜酒()

9、亲旧知其知此()10、或置酒而招之()

11、造饮辄尽()()12、期在必醉()

13、曾不吝情去留()()()

14、环堵萧然()()15、短褐穿结()

16、箪瓢屡空()17、晏如也()

18、颇示己志()19、忘怀得失()

20、以此自终()21、赞曰()

22、黔娄之妻有言()23、不戚戚于贫贱()

24、不汲汲于富贵()25、衔觞赋诗()

26、其言兹若人之俦乎()()()

27、以乐其志()28、无怀氏之民欤()

二、一词多义。

1、之:

①或置酒而招之()②其言兹若人之俦乎()

2、言:

①闲静少言,不慕荣利()②其言兹若人之俦乎()

3、其:

①亲旧知其知此()②其言兹若人之俦乎()

4、许:

①先生不知何许人也()②自富阳至桐庐一百许里()

5、或:

①或置酒而招之()②或以钱币乞之()

6、自:

①常著文章自娱()②自富阳至桐庐一百许里()

7、志:

①颇示己志()②处处志之()

8、以:

①因以为号焉()②以此自终()

③以乐其志()

三、翻译下列语句。

1、好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

译文:

2、造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。

译文:

3、环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

译文:

4、不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

译文:

五、阅读

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。

闲静少言,不慕荣利。

好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

性嗜酒,家贫不能常得。

亲旧知其知此,或置酒而招之。

造饮辄尽,期在必醉;既醉而退,曾不吝情去留。

环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

常著文章自娱,颇示己志。

忘怀得失,以此自终。

赞曰:

黔娄之妻有言:

“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

”其言兹若人之俦乎?

衔觞赋诗,以乐其志。

无怀氏之民欤?

葛天氏之民欤?

(一)

1、下列各句中加点字解释错误的一项是(A)

A、先生不知何许人也许:

大约,大概B、衔觞赋诗衔觞:

口触酒杯,指饮酒。

C、亲旧知其知此旧:

旧交,旧友D、环堵萧然萧然:

空寂的样子

2、下列加点的字解释不正确的一项是(B)

A、亦不详其姓字(知道)B、曾不吝情去留(曾经)

C、既醉而退(已经)D、其言兹若人之俦(此,这)

2、下列句中“之”字的含义和其它三项不同的是(B)

A、其言兹若人之俦乎B、或置酒而招之

C、黔娄之妻有言D、葛天氏之民欤

3、下列句子翻译不正确的一项是(A)

A.好读书,不求甚解(好好地读书,却不深究所讲的意思)

B.、造饮辄尽,期在必醉(去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉)

C.、常著文章自娱,颇示己志(经常写文章自己娱乐,稍微显示自己的情志)

D、忘怀得失,以此自终(不在乎自己的得失,以此来度过自己的一生)

4、下列句子内容表述不准确的一项是(C)

A、“不汲汲于富贵”与传文中“不慕荣利”相照应,而“不戚戚于贫贱”与转文中“短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也”相照应

B、“闲静少言,不幕荣利”,点出了五柳先生的隐者心境。

这是他性格中最突出的地方。

C、“好读书”却“不求甚解”,这点作者持否定态度。

D、本文把一个虽处于贫困之中却悠闲自适的隐士形象活灵活现地刻画出来了,赞美了他安贫乐道的精神。

5、下列对文段理解不正确的一项是(D)

A、文章表露了五柳先生的三大志趣:

一是读书,二是饮酒,三是著文章。

B、作者在“赞”中引用古人之言,认为五柳先生与黔娄是同一类人,他们的共同特点都是不为贫贱而忧愁,不追求富贵荣华。

C、文章赞美了五柳先生不慕荣利、安贫乐道的高尚情怀。

D、五柳先生“好读书”却“”不求甚解,这是导致他不能考取功名入仕做官的重要原因。

6、下面说法不准确的是(D)

A、本文在写作上的最大特点是多用否定句,作者言“不”,正突出了自己与世俗的格格不入,突出了他对高洁志趣和人格的坚持。

B、从表达方式看,本文既有叙述,又有议论。

其中第一段是叙述的,第二段是议论。

C、本文是一篇自传,是叙述作者自己生平经历的文章。

D、“造饮辄尽,期在必醉”这表明五柳先生面在污浊的世俗社会里特立独行,内心有许多愁苦,因而颓废消极。

7、下列说法不符合文意的是(B)

A、因为住宅旁边有五棵柳树,于是自号“五柳”。

B、他有嗜酒的天性,经常在家里喝得酩酊大醉。

C、他喜好读书,但不死抠字句。

D、他虽然贫穷,但是安之若泰,以文自娱。

(二)

1、对下列语句中加点字解释,不正确的一项是(D)

A、每有会意意:

书中的主旨,内容B、环堵萧然萧然:

空寂的样子

C、赞曰赞:

传记结尾的评论性文字D、不戚戚于贫贱戚戚:

心情急切的样子

2、下列句子中加点词语的意义相同的一组是(D)

A、因以为号焉不复出焉

B、或置酒而招之或以钱币乞之

C、先生不知何许人也自富阳至桐庐一百许里

D、便欣然忘食环堵萧然

3、选出下列句子译文不正确的一项。

(D)

A、不慕荣利(不羡慕荣华利禄)B、或置酒而招之(有时准备了酒叫他去喝)

C、其言兹若人之俦乎?

(这话大概说的是五柳先一类的人吧?

)D、环堵萧然(墙里空空荡荡)

4、下面句子翻译不完全准确的一项是(D)

A、闲静少言,不慕名利。

(他安安静静的,很少说话,不贪图荣华富贵。

)

B、常著文章自娱,颇示己志。

忘怀得失,以此自终。

(经常写文章来消遣时光,从文中也稍微透露出自己的兴趣。

他从不把得失放在心上,这样过完了自己的一生。

)

C、不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

(不为贫贱而忧心忡忡,不热衷于发财做官)

D、短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

(粗布短衣上打了许多补丁,饭篮子和瓢里经常是空的,他的生活就是这样)

5、选出对本文理解不正确的一项。

(B)

A、“先生不知何许人,亦不详其姓字”,这一句把五柳先生排除在名门望族之外,暗示他是一位隐士。

B、“好读书,不求胜解”,反映他读书的浮躁,理解不够深入。

C、“常著文章自娱,忘怀得失”,说明他是一个自得其乐,淡泊名利的人。

D、第一段文字是从性格,志趣和生活等方面塑造了一位独立于世俗之外的隐士形象,赞美了他安贫乐道的精神。

6、下列对文章内容的理解和写法的分析,不正确的一项是(C)

A、文章从思想性格、爱好、生活状况等方面塑造了一位独立于世俗之外的隐士形象,赞美了他安贫乐道的精神。

B、文章在讲述了“五柳先生”这个名号的来历后,便以一句“闲静少言,不慕荣利”总写点出了五柳先生的隐者心境。

C、本文在写作上的最大特点是多用肯定句,突出了五柳先生与世俗的格格不入,突出了他对高洁志趣和人格的坚持。

D、五柳先生好读书的目的,是一种求知的满足,精神享受,所以“每有会意,便欣然忘食”,他既不求名,也不求利,只求精神上得到安慰,他的不求甚解是他率真自然性格的反映。

7、选出下列说法有误的一项。

(A)(点出五柳先生隐者心境的句子是:

“闲静少言,不慕荣利”)

A、点出五柳先生隐者心境的句子是“短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也”。

B、本文是作者托言为五柳先生写的传记,实为自传。

C、文章从思想性格,爱好,生活状况等方面塑造了一位独立于世俗之外的隐士形象,赞美了他安贫乐道的精神。

D、“环堵萧然”“晏如也”描绘了一个安贫乐道的五柳先生。

马说韩愈

一、解释下列加点的词。

1、故虽有名马()()2、祗辱于奴隶人之手()()

3、骈死于槽枥之间()4、不以千里称也()

5、一食或尽粟一石()()6、才美不外见()

7、且欲与常马等不可得()8、安求其能千里也()

9、策之不以其道()()10、鸣之而不能通其意()()

11、执策而临之()()12、食之不能尽其材()

二、找出下列句中的通假字。

1、食马者不知其能千里而食也通,意思是:

2、才美不外见通,意思是:

3、食之不能尽其材通,意思是:

4、其真无马邪通,意思是:

三、一词多义。

1、以:

①不以千里称也()②策之不以其道()

2、而:

①千里马常有,而伯乐不常有()②执策而临之()

3、之:

①祗辱于奴隶人之手()②马之千里者()

③策之不以其道()④鸣之而不能通其意()

4、其:

①安求其能千里也()②食之不能尽其材()

③其真无马邪()④其真不知马也()

5、策:

①策之不以其道()②执策而临之()

6、食:

①一食或尽粟一石()②食马者不知其能千里而食也()

③食不饱,力不足()

7、能:

①安求其能千里也()②虽有千里之能()

五、翻译下列语句。

1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

译文:

2、食马者不知其能千里而食也。

译文:

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

译文:

4、策之不以其道,食⑤之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

译文:

5、呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

译文:

六、阅读。

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也,是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

(一)

1、下列加点字解释有误的一项是()

A、故虽有名马故:

所以B、一食或尽粟一石尽:

吃完

C、且欲与常马等不可得且:

犹、尚且D、执策而临之临:

到

2、下列加点字意思完全相同的一项是()

A、不以千里称也策之不以其道

B、不知其能千里而食也其真不知马也

C、千里马常有,而伯乐不常有鸣之而不能通其意

D、祗辱于奴隶人之手马之千里者

3、对下列句子的意思,解释不当的一句是(B)

A、食马者不知其能千里而食也(喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它)

B、才美不外见(它的才能和美好品质不被外人看见)

C、安求其能千里也?

(又怎么能要求它日行千里呢?

)

D、食不饱,力不足(吃得不饱,力气不充足)

4、对本文写作意图概括正确的一项是(B)

A、本文借千里马因不遇伯乐而被埋没于世的故事,说明了识别和选拔人才的困难及其严重危害。

B、本文就有马无马问题反复进行论述,说明“千里马常有,而伯乐不常有”,借以讽喻当时统治者不能识别和选拔人才,表达作者怀才不遇的心情。

C、本文借千里马因不遇伯乐而被埋没于世的故事,说明了众多的才智之士不得重用的真正原因,在于没有遇到像伯乐那样知人善任的人。

D、本文就有马无马问题反复进行论述,说明“千里马常有,而伯乐不常有”,借以呼吁社会能有更多的像伯乐那样的人,使天下人才各得其用。

5、选出对文章内容理解错误的一项。

(D)

A、“千里马”比喻人才,“伯乐”寓指能发现和赏识人才的人。

B、贯穿全文的中心句是“其真不知马也”。

C、作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托作者怀才不遇、壮志难酬的思想感情。

D、作者认为世界上缺乏的是人才和发现人才的人。

6、下列对文段理解不正确的一项是(A)

A、第一段中,作者提出“千里马常有,而伯乐不常有”这一论断,突出了“常有”和“不常有”之间的尖锐矛盾,说明千里马被埋没几乎是必然的。

B、第二段中,作者揭示千里马被埋没的根本原因是“食不饱,力不足”。

C、第三段中,作者对“食马者”“天下无马”的无知妄说进行辛辣的嘲讽。

D、全文托物寓意,含蓄地表达了作者对统治者不能识别人才、摧残埋没人才的不满和愤懑。

7、对本文内容理解不正确的一项是(A)

A、造成千里马“欲与常马等不可得”的间接原因是:

食马者不知其能千里而食也。

B、本文第一段就提出了全文的中心论点“世有伯乐,然后有千里马”,作者强调伯乐的重要性。

C、文章以“马”为喻,抒发了作者对封建统治者不识别人才、埋没人才、摧残人才的行为的愤慨之情。

D、“其真无马邪?

其真不知马也”两句,前一句表示反问语气,后一句表示推测语气,揭示了问题的实质。

8、这篇文章的主旨是:

(B)

A、论证人才的重要性:

“世有伯乐,然后有千里马。

”

B、借千里马为喻对封建统治者“不知马”,埋没人才的行为作了有力的揭露。

C、借千里马的不幸遭遇,曲折地表现自己怀才不遇之叹。

D、这是一篇谈养马经验的文章,目的是要使养马人懂得如何养好千里马。

(二)

1、对下面语句中加点的词解释不正确的一项是()

A、不以千里称也称:

扬名B、一食或尽粟一石或:

有时

C、才美不外见见:

通“现”D、策之不以其道策:

鞭子

2、下面句子中加点的词的含义相同的一项是()

A、故虽有名马两狼之并驱如故

B、是马也,虽有千里之能不知木兰是女郎

C、食不饱,力不足不足为外人道也

D、安求其能千里也安能辨我是雌雄

3、指出下列句子中“之”字用法不同的一项。

(C)

A、祇辱于奴隶人之手B、骈死于槽枥之间C、马之千里者D、虽有千里之能

4、选择下列句子中解释有错误的一项是(C)

A、骈死于槽枥之间(并列而死)不以千里称也(著称)

B、一食或尽粟一石(吃一顿)是马也,虽有千里之能(这)

C、且欲与常马等不可得(并且)策之不以其道(鞭打)(道理)

D、执策而临之(面对)鸣之而不能通其意(通晓)

5、下面句中加点词的用法和意义相同的一项是( C )

A、 虽有千里之能安求其能千里也 B、 其真无马邪 策之不以其道

C.、鸣之而不能通其意环而攻之而不胜 D.、袛于奴隶人之手 学而时习之