N1测试巻.docx

《N1测试巻.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《N1测试巻.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

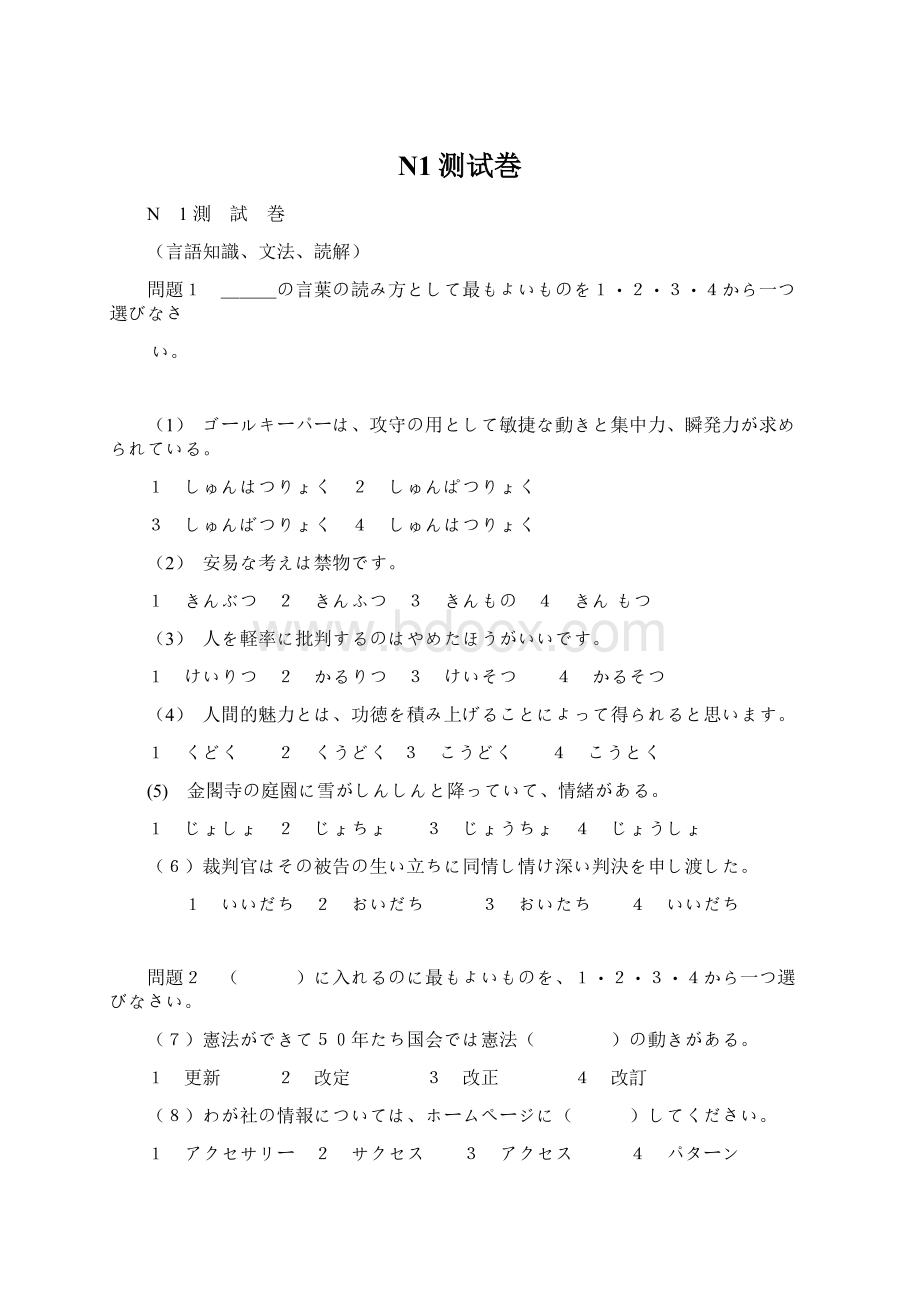

N1测试巻

N 1測 試 巻

(言語知識、文法、読解)

問題1 ___の言葉の読み方として最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさ

い。

(1) ゴールキーパーは、攻守の用として敏捷な動きと集中力、瞬発力が求められている。

1 しゅんはつりょく 2 しゅんぱつりょく

3 しゅんばつりょく 4 しゅんはつりょく

(2) 安易な考えは禁物です。

1 きんぶつ 2 きんふつ 3 きんもの 4 きんもつ

(3) 人を軽率に批判するのはやめたほうがいいです。

1 けいりつ 2 かるりつ 3 けいそつ 4 かるそつ

(4) 人間的魅力とは、功徳を積み上げることによって得られると思います。

1 くどく 2 くうどく 3 こうどく 4 こうとく

(5) 金閣寺の庭園に雪がしんしんと降っていて、情緒がある。

1 じょしょ 2 じょちょ 3 じょうちょ 4 じょうしょ

(6)裁判官はその被告の生い立ちに同情し情け深い判決を申し渡した。

1 いいだち 2 おいだち 3 おいたち 4 いいだち

問題2 ( )に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

(7)憲法ができて50年たち国会では憲法( )の動きがある。

1 更新 2 改定 3 改正 4 改訂

(8)わが社の情報については、ホームページに( )してください。

1 アクセサリー 2 サクセス 3 アクセス 4 パターン

(9)スタミナの( )を誤って、今回のマラソンは大敗してしまいました。

1 配列 2 配置 3 配分 4 配給

(10)何もわるい事をしていないのだから、( )を張って出ていけばいい。

1 首 2 頭 3 胸 4 腰

(11) 彼のような有能な社員を失うことは、大きな( )だ。

1 被害 2 損害 3 損失 4 迷惑

(12) 彼女は、外見は弱そうだが、( )は強くてしっかりしている。

1 節 2 筋 3 芯 4 束

(13) 一日2ページを( )に、この問題集をやってみよう。

1 目もと 2 目じるし 3 目もり 4 目やす

問題3 ___の言葉に意味が最も近いものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

(14) 日本での生活に適応することができず、帰国する留学生たちがいます。

1 まじわる 2 なじむ 3 かぶれる 4 したしむ

(15) 彼の話は言いたいことがはっきりしていないので、理解しにくかった。

1 ほどけている 2 ぼやいている 3くすんでいる 4ぼやけている

(16) 彼は明朗なので、クラスのみなさんから好かれている。

1 なごやか 2 おおげさな 3 ゆかいな 4 ほがらかな

(17) この緊急時には、なによりも迅速な対応が必要とされる。

1 そそっかしい 2 すばしこい 3 かろやかな 4 すみやかな

(18) この作品は実に個性的だ。

多くの展示品の中で異彩を放っている。

1 ユニークだ 2 ルーズだ 3 ドライだ 4 オープンだ

(19) 遠慮せず、何日でも泊まっていってくださいね。

1 きだて 2 きまぐれ 3 きがね 4 きまじめ

問題4 次の言葉の使い方として最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

(20) いやに

1 隣の教室がいやに騒がしいが、何かあったんだろうか。

2 あの人の顔なんて、いやに見たくない。

3 最近は涼しくなり、いやに過ごしやすくなりました。

4 今回の試合はいやにいい成績だったので、チームの皆も喜んでいます。

(21) まかなう

1 ここは工業立地としての条件をまかなっている。

2 万が一に備えて、非常食をまかなっている。

3 生活費の不足をアルバイトしてまかなっている。

4 この学生寮は、各部屋に電話をまかなっている。

(22)もろい

1 私は昔から機械にもろいんです。

2 若いので、まだ経験にもろいのは仕方がない。

3 父は顔つきは恐いですが、実はとても情けにもろい性格です。

4 うちの息子は意志がもろく、何をやっても長続きしない。

(23) 凝る

1 彼は仕事にこっているときは、声をかけても返事もしない。

2 最近、彼はゴルフにこっているらしい。

3 今の彼は彼女にこっていて、ほかのものが目に見えない。

4 その司会者は、とても人を笑わせる話術がこった人です。

(24) がっくり

1 彼はがっくり12時に待ち合わせ場所にやってきました。

2 日本チーム敗北の知らせに、みんなががっくりと肩を落とした。

3 とてもがっくりした体格の人でした。

4 私は空港で鞄ごとがっくり盗まれてしまった。

(25) 保証

1 大使館の門の前に保証が立っている。

2 保険金で損害を保証することができた。

3 老後の生活を保証するのが国の責任です。

4 彼が推薦に足る人物であることは、私が保証します。

問題5 次の文の( )に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

(26) 非常時( )、最も問われるのは指導部の迅速な決断である。

。

1 にして 2 をもって 3 にあって 4 とあって

(27) 最近の百円ショップでは、日用雑貨から食料品( )、なんでも売っている。

1 にかけて 2 に至るまで 3 において 4 でもって

(28) 恩義のある吉田さんの頼み( )、わたしはなんでもいたします。

1 とあって 2 とあっては 3 いかんでは 4 をもって

(29) 元人気歌手の裁判( )、20枚の傍聴券を求めて、6000人からの人々が列を作った。

1 とあれば 2 とあって 3 にあって 4 がてら

(30) どこ( )、行きたいところもない。

1 でも 2 か 3 といって 4 にも

(31) お隣のご主人の給料は40万円だとか。

それ( )、私の給料のなんと低いことか。

1 によらず 2 はまだしも 3 にもまして 4 にひきかえ

(32) (電車の中で)

A 「いつもならこの時間帯は込んでるのに、今日は空いてるね。

」

B 「祝日だからね。

」

A 「あ、そっか。

どうりで空いてる( )。

」

1 もんだ 2 はずだ 3 なんだ 4 わけだ

(33) 新潟地震の被災者たちは、視察に訪れた首相に、涙( )窮状を訴えた。

1 がままに 2 にいたって 3 ながらに 4 ながらも

(34) 日本の政局は混乱の極みで、首相( )毎年のように交代する有様です。

1 はおろか 2 にすれば 3 はさておき 4 に至っては

(35) 現代っ子はしっかりしているように見えるが、精神的には( )ところがあ

る。

1 しぶい 2 だるい 3 もろい 4 ゆるい

問題6 次の文の_★_に入る最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

(36)食べ放題の店に___ ____ _★_ ___食べ始めた。

1 彼らは 2 ここぞ 3 とばかりに 4 行った

(37)主人は ★ しまった。

1 夕食も 2 疲れていたのか 3 そこそこに 4 寝て

(38)この夏休みには、足が向く___ ___ _★_ ____みたいと思っています。

1 まま 2 気が向く 3 中国を旅して 4 ままに

(39) 社長は今回の___ _★_ ___ 私を睨みつけた。

1 お前にあると 2失敗の責任は 3 顔で 4言わんばかりの

(40) 神様 ★ わけがないじゃないか。

1 わかる 2 先のことが 3 じゃあるまいし 4 何年も

(41) 日々の ★ イチローは超一流

の野球選手になれたのだ。

1 努力の 2 あれば 3 こそ 4 積み重ねが

問題7 次の文章を読んで、(41)から(45)の中に入る最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

芸事を始めても、「うまくなるまでは、周りには黙っておこう」と、こっそり習っている人が多い。

(42)、そういう人は決して上達しない。

例えば、英会話を習うことを思い浮かべてみると、わかりやすい。

下手だと恥ずかしいので、うまくなってから人前でしゃべろうというのでは、絶対にうまくならない。

下手だと笑われ(43)、馬鹿にされ( 43 )、どんどん人前で話すことで会話は上達していく。

それは語学習得にとどまらない。

楽器なども一人で練習しているだけではなかなか上達しないが、人前で発表するような機会があると、(44 )。

その際、恥ずかしさを捨てることが上達の基本だ。

恥ずかしさを捨てるといっても、恥ずかしいという気持ちを全くなくす必要(45 )ない。

むしろ少しぐらい緊張感があった方がいい。

恥ずかしい自分はあるが、とりあえず、その恥ずかしい自分を括弧でくくっておいて、「ここでは今の自分の力を出しきってみよう」と、チャレンジすることが「46」なのだ。

(斉藤 孝 「使える!

『徒然草』より」

(42)1 それに 2 とはいえ 3 だから 4 しかし

(43) 1 をとわず、をとわず 2 ようと、ようと

3 つ、つ 4 にも、にも

(44) 1 格段に上達するわけがない 2 上達しないわけだ。

3 格段に上達するものだ 4 上達する嫌いがある

(45) 1 が 2 も 3 は 4 では

(46) 1 肝心 2 不必要 3 無理 4 不可能

問題8 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

(A)心理学で言うバーナム効果を利用して、誰にでも当てはまるような、どうとでも取れることを占いと称して言って、相手に占いが当たったと思わせるテクニックがある。

例えば、「あなたは明るいが、時々深く落ち込んだりもする」「あなたには、ほんとうは、とても深い悩みがある」みたいな調子だ。

もちろん、嘘をついているわけでも、騙しているわけでもない。

だが、もし確信犯で営業としてこれをやっているとしたら、その人は占い師ではなく、バーナム効果詐欺師ということになります。

(47) 「バーナム効果」というのはどのようなものか。

1 権威ある人が言うことは、人はつい信じてしまうといった現象。

2 誰にでも当てはまることなのに、自分にだけ当てはまると思い込む現象

3 心理学を利用して、相手に占いが当たったと思わせるテクニックのこと。

4 相手を嘘と見抜かれないように、上手に騙すテクニックのこと。

(B)長期間にわたって社会参加できない「ひきこもり」という現象がある。

この現象がいつ発生したかは正確には分かっていないが、現在数十万人という規模にまで拡大した。

社会参加の定義はさまざまだが、就職して安定した収入を得ること重要条件としていることは疑いようがない。

最近でこそ、こうした社会構造や規範にも問題がある、といった認識も広まったが、依然として未熟や甘えといった当事者だけに責任を求める傾向が根強く残っている。

(48)筆者が考える「ひきこもり」と合っているものはどれか。

1 ひきこもりは、本人だけでなく、社会構造や規範にも問題がある。

2 ひきこもりは、当事者本人の未熟さや甘えから生じている。

3 ひきこもりは、一種の心の病気なので、治療が必要である。

4 ひきこもりは、働いても安定した収入が得られないことから生じる。

(C)

下は、ある会社が顧客に向けて出した文書である。

2011年06月12日

(株)ジケイ学園ミサキ

http:

//www.rememberme.co.jp

( )

拝復

御社ますますご発展のことをお喜び申し上げます。

さて、このたびは5月15日付け貴営第431号にて、取引開始のお申し込みをいただき、

感謝いたしております。

しかし、残念ながら、現在の仕入れ先と協定上、ここしばらくは新しい仕入先を設けない方針になっておりますので、お断りしなければなりません。

ご厚意は、かさねがさね感謝いたしますが、事情ご了察の上、あしからずお許しください。

敬具

以上

(49)この文書の件名として、( )に入るのはどれか。

1 お客さまとの取引を感謝するお礼状

2 取引の開始お申し込むの承諾

3 取引の始まりの依頼

4 取引お申し込みの件

(D)2007年11月20日から、日本に来た外国人には、空港などで指紋の読み取りや顔写真の撮影に応じることが義務づけられた。

テロリストや犯罪の入国を防ぐのが狙いだ。

新制度の導入でこうした外国人の入国が防げると期待されているわけだが、指紋や顔写真といった情報の管理については、銀行の顧客リストや預金情報が外部に漏れるなどの事件が続いているときだけに、慎重にも慎重を期す必要がある。

(50)筆者がこの文章で一番強調したいことは何か。

1 個人情報の保護。

2 テロリスト対策。

3 顧客リストの流失。

4 指紋登録の是非。

問題9 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

(A)

落ち込むのが体にたいへんよくない。

極度の不安は健康に大きな害がある。

特に病気

にかかったときの精神的なストレスやパニックは病気を悪化させる。

(ア )。

そういうことが近年アメリカでしきりと言われる。

重い病名を告げられた患者は一様に病状を悪化させるとも言う。

(イ )。

知らせてもらった方が闘病の気力が高まるという、強い意志の持ち主はともかく、たいていはショックでへなへなとなる決まっている。

やはりアメリカにおいて、患者の精神状態をよくすると、治療効果が上がるという東洋的な考え方が、近年認められつつあるのも注目される。

( ウ )。

同じエーズであっても、

絶望的な患者と積極的な考え方を捨てない患者とでは、後者の方が病気の進行がずっと遅いという研究がある。

また落ち込むと免疫の機能は低下し、病気にかかりやすく、(A)かかった病気を悪くすることも承認されている。

(エ )。

「笑いは健康のもと」という言葉もあるが、楽天的な生き方は健康的である。

心を躍らせる喜びはすばらしい妙薬で、誕生日の前に死ぬ人が少ないのも不思議ではない。

(外山 滋比古の文章より)

(51)「それがわかっていて、なぜアメリカではがんの告知が当然のようになっているのだろうか」という文は、(ア)~(エ)のどこに入るか。

1 ア 2 イ 3 ウ 4 エ

(52)この文章の内容と合っていないものはどれか。

1 東洋では、アメリカで取り上げられる以前から、患者の精神状態をよくすると治療効果が上がることが知られていた。

。

2 アメリカにおいて、近年、精神と健康に密接な関係があることが認められ、治療にも取り入れられ始めた。

3 癌のような重い病気の場合、強い意志の人でなければ、病名を告げられた多くの人は病状を悪化させる。

4 「病気は気から」とも言うが、小さなことにくよくよしないで、楽天的な生き方をすれば、病気にはならないですむ。

(53) Aの( )に入れる言葉はどれが一番適当ですか。

。

1 しかし 2 しかも 3 それで 4 だから

(B)

日本の職場では、「限定された義務」としての「定められた仕事」をこなすだけではなく、「割り当てられた仕事の周辺」の「フリンジ・ワーク」を遂行することが求められる。

そこに人としての「やる気」が最大限に発揮される領域がある。

しかも、「義務として」ではなく、相手に精神誠意尽くすように働くのである。

決められたのではない「仕事の周辺」へと持ち場を広げていくのが求められる自発性なのだ。

それによって、多様な仕事にい柔軟に対応できる「ゼネラリスト」として育成されていく。

過労死・過労自殺者の特性である、誰に命令されるのではなく自ら積極的に仕事に取り組む姿勢は、①この日本の働き方にもっとも適合している。

他人に尽くす働き方は、その一つである。

自発的な「やる気」は、仕事が( ② )仕組みでは際限なく高まっていく。

それによって、周りの人々も助けられ喜び、より一層の信頼を置くのである。

だが、職場の全ての人が、この「やる気」を十分にもっているとは限らない。

「求められる」働きぶりを全員がすることなどまず考えられない。

「定められた仕事」だけに閉じこむ人もいるだろう。

日本の仕事と職場では、人によって仕事の負担に差が出てくる仕組みになっている。

やる気のある人、他人に尽くそうとする人ほど、大きな負担を背負い込むことになるのである。

(大野正和『過労死・過労自殺の心理と職場』青弓による)

(54)①「この日本の働き方」とはどんな働き方か。

1 分担された仕事のみを義務として行う。

2 分担された仕事とその周辺の仕事を義務として行う。

3 分担された仕事を義務として行うほか、その周辺の仕事も自発的に行う。

4 仕事の分担は特に決められていないが、できるだけ積極的に働く。

(55)( ② )に入る適当な言葉はどれか。

1 限定されていない。

2 割り当てられていない。

3 定められている

4 義務化されている

(56)過労死・過労自殺が起こる仕組みとして、筆者の説明と合うものはどれか。

1 職場の全員が割り当てられた仕事をきちんと行うとは限らず、終わらない仕事はやる気のある人に手伝わなければならないので、負担が増す。

2 多様が仕事に対応できる人ほど信頼されるので、様々な仕事を命じられることになり、負担に差が出る。

3 日本の職場では他人に尽くす働きが求められるので、与えられた仕事を誠心誠意

に行おうとして負担が増す。

4 日本の職場では仕事の範囲がはっきり決まっていないので、やる気のある人ほど負担が重くなる。

(C) 先日、ワールドカップ日本代表の監督が、「予選リーグを一勝一敗一引き分けで決勝リーグに進みたい」というのを聞いた。

一勝一敗一引き分けは、専門家の目から見ておそらく妥当な目標なのだろう。

ただ、評論家ではなく、戦う集団を率いる指導者の言葉として、①一抹の不安を感じないわけにはいかなった。

プロボクサーなども試合直前には、ひどい恐怖にとらわれるという。

「オレは強い。

世界一強い」とひたすら自己暗示をかけ続けることでどうにか耐えるらしい。

ゴルフのある女子プロは、パターではボールが必ず穴に入ると信じて打つことが大事で、入ればいいなと思っているようでは絶対に入らないと語っていた。

客観的に自己を見つめ分析するなどということをしていたら、まともな人間は早晩、自信を喪失し潰れてしまう。

スポーツに限らず、組織の指導者の最大任務は率いる人々の士気を高め、勇気と楽観を与えることなのだと思う。

(② )、この勇気と楽観こそが、人間の能力を開花させる絶対条件なのである。

(藤原 正彦 「古風堂々数学者」 より)

(57)①「一抹の不安を感じないわけにはいかなった」とあるが、どうして筆者は監督の発言に不安を感じたのか。

1 一勝一敗一引き分けというのは妥当な目標ではないから。

2 選手たちが自信をなくし、戦う意欲を失ってしまうから。

3 選手たちの士気を高め、勇気と楽観を与えるような言葉ではないから。

4 選手たちの心に一敗ぐらいしてもよいという気持ちが生まれるから。

(58) 筆者がこの文章で取り上げた中心テーマは何か。

1 勇気と楽観の大切さ 2 ワールドカップの予選リーグ

3 組織の指導者の役割 4 人間の能力を開花させる条件

(59)( ② )に入る言葉として、もっとも適当なものはどれか。

1 それで 2 だから 3 そのゆえに 4 そして

問題10 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

人が生まれて百日目、まだお乳しか飲めないのに、「お食い始め」には自分のお箸とお茶碗を揃えてもらう。

この時からお箸との付き合いが始まるのだ。

①「お食い初め」という言葉は、聞くたびに何か胸に染みるものがある。

まだ何も食べられもしない赤ん坊に、いくら「お」の字を付けたからといって、「食う」という言葉はあまりにあからさまな言い方だ。

「食べ初め」でもよさそうに思うが、「一生飯を食い続けていけるように」と念ずる、切なる親心が覗ているような気がする言葉である。

お箸は米を主食にする国で使われるが、それぞれの国の調理方法によって、長短太細がある。

使い慣れればどれも同じなのだろうが、中華料理で出される象牙風の円筒形の長めの箸は、どうも使い勝手がいいとは思えない。

あの寸胴に切り揃えた先は、小さいものを摘むのには向いていない。

中華料理は材料をみんな一口大に揃えてあって、鯵1尾丸ごと塩焼きなどは出てこないのだろうから、困らないのかもしれない。

同じ米でもインドになれば、素手のまま上手に品よく口へ運ぶ。

(② )指の先の感覚でおいしさを知るのだと聞かされると、日本人の喜ぶジャポニカ米より粘り気の少ない米を好む国の食べ方は、また別のものなのだと思う。

子供の時、親から箸の持ち方を度々注意されて、うっとうしく思った覚えがあるが、それもいつのまにか慣れてしまえば、こんなに単純で、しかも使いよいものはない。

近頃は、日本人顔負けの③箸を達者に使う外国人を、よく見かけるようになった。

洋の東西を問わず、手の器用な人はいくらでもいて不思議はないのに、箸を使う外国人に対して、我われはぐっと親しみを持つ。

もし他国の人が、ナイフ、フォークで食事をする日本人を見ても、特に感じることはなく、すこしぎこちない食べ方だなと思うぐらいのことだ。

この差は何なのだろうか。

たぶん、日本人がものを食べるとき、箸を特別なもの、自分と直結しているものとして使っていることにあるかと思う。

料理を口に運ぶ時、箸を口に入れたとは感じない。

料理が口に入ったとしか思っていないのだ。

箸は敏感な口のどこにも触らず、適量の食べ物を巧妙に運んでいる。

これは箸以外のものではできないことだと思うのは、こちらの思い過ごしだろうか。

食事をとることは、命に繋がる大事なことだが、人はそれだけでは満足しない。

加えていかに