发酵学复习资料相对比较全面包含作业.docx

《发酵学复习资料相对比较全面包含作业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发酵学复习资料相对比较全面包含作业.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

发酵学复习资料相对比较全面包含作业

发酵学

作业

1、在发酵过程中染菌的处理方法。

答:

1、判断:

(1)、噬菌体污染时:

①、噬菌体污染后往往出现发酵液突然转稀;②、在较短时间内菌体大量自溶,最后仅残留菌丝断片;③、平皿培养出现典型的噬菌斑;④、溶氧浓度回升提前;⑤、营养成分很消耗,产物合成停止等现象,如糖耗减慢,尾气中二氧化碳的量减少。

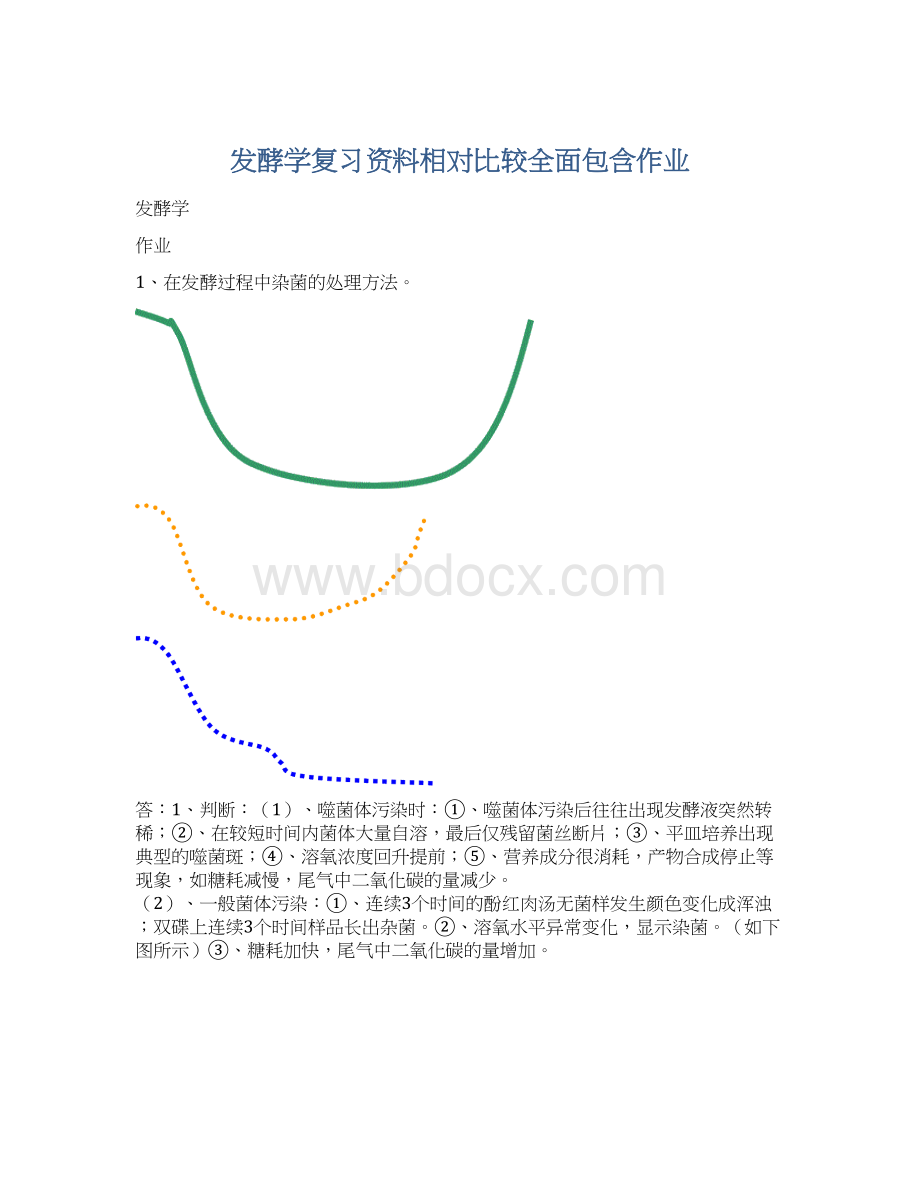

(2)、一般菌体污染:

①、连续3个时间的酚红肉汤无菌样发生颜色变化成浑浊;双碟上连续3个时间样品长出杂菌。

②、溶氧水平异常变化,显示染菌。

(如下图所示)③、糖耗加快,尾气中二氧化碳的量增加。

(注:

上为:

污染非好气性杂菌;中为:

正常发酵;下为:

污染好气性杂菌)

2.处理:

(1)、噬菌体:

①、发酵液用高压蒸汽灭菌后放掉,严防发酵液任意流失;②、全部停产,对环境进行全面的清洗和消毒,断绝噬菌体的寄生基础;③、更换生产菌种,不断筛选抗噬菌体菌种,防止噬菌体的重复污染。

(2)、杂菌:

①、种子罐:

直接灭菌后废弃;②、发酵罐:

a、前期染菌:

若危害性大,采用蒸气灭菌经过滤处理后放掉,若危害性不大,可用重新灭菌、重新接种的方式处理;b、中后期染菌:

加入适量的灭菌剂(抗生素),降低培养温度或控制补料量来控制杂菌的生长速度;③、设备:

用甲醛等化学物质处理,再用蒸气灭菌(包括各种附属设备),在再次投料之前,要彻底清洗罐体、附件,同时进行严密程度检查,以防渗漏。

3.原因分析:

(1)、噬菌体:

噬菌体是一种病毒,直径约0.1um,可以通过细菌过滤器,故而通用的空气过滤器不易将其除去;利用细菌或放线菌进行的发酵容易染噬菌体。

(2)、然均规模分析:

①、大规模染菌:

空气净化系统、空气管道渗漏,或者种子染菌;②、部分罐批染菌:

a、某一批号种子染菌;b、某一套连消系统染菌;c、补料管路渗漏或补料液带菌;③、个别罐批连批染菌:

设备问题;④、个别罐不连批染菌:

培养基灭菌不彻底或操作失误。

(3)、染菌时间分析:

①、早期染菌:

a、培养基灭菌不彻底;b、种子带菌;c、接种管道灭菌不彻底或者接种操作不当;②、中后期染菌:

a、培养基灭菌不充分;b、加入的消沫剂、补料系统灭菌不彻底或渗漏;c、发酵设备渗漏;d、泡沫顶罐。

(4)染菌菌型分析:

①、耐热的芽孢杆菌:

a、培养基灭菌不彻底;b、设备内部有死角;②、霉菌:

种子室、摇瓶间、搅拌轴封、被倒流的空气介质、空气灭菌不彻底。

③、不耐热的球菌或杆菌:

空气系统、冷水设备渗漏。

2、对右图中代谢变化曲线中各曲线的变化情况进行描述,并结合图示说明不同补料方式对青霉素合成的影响及影响的主要原因。

1、图中有三组曲线,分别为补糖曲线、pH变化曲线和青霉素的效价曲线,其中每组曲线中,实线的补糖方式为恒速补糖,虚线的补糖方式为按需补糖

2、整个过程中,pH变化均维持在6.5-7之间。

3、采用恒速补糖方式进行补糖时,从发酵约20小时开始补糖,补糖速度恒定至发酵结束。

采用按需补糖方式补糖时,每次pH值开始上升后增加补糖量,后期降低时减少补糖量。

整个过程中,两种方式补糖总量相等。

4、两种方式补糖后,青霉素效价的变化情况为:

100h之前,发酵产生的青霉素效价基本一致,均快速上升,100h之后,恒速补糖的青霉素效价增长减缓,而按需补糖的青霉素效价仍保持快速增长。

整个发酵过程中,按需补糖方式产生的青霉素效价明显高于恒速补糖方式产生的青霉素效价。

三、分别描述右图中正常发酵溶氧曲线和异常溶氧曲线的变化情况,并说明引起发酵液中溶氧异常现象的可能原因。

答:

1)发酵前期,溶氧迅速下降,出现一个低峰。

随后,溶氧开始趋于平稳,并维持一段时间,至发酵约30h时,溶氧迅速上升。

发酵前期,溶氧迅速下降阶段,菌体大量繁殖,需氧量迅速增加,好氧量超过供氧量,使溶氧浓度明显下降。

溶氧平稳阶段,由于菌体已经繁殖到一定浓度,进入静止期,呼吸强度变化不大,耗氧量与供氧量几乎相等,供氧能力保持不变,溶氧浓度变化也不大。

溶氧迅速回升阶段,菌体衰老,呼吸强度降低,耗氧量低于供氧量,使溶氧上升,一旦菌体自溶,溶氧浓度更会明显上升。

2)异常曲线,前期溶氧迅速下降,出现低峰后,迅速回升;发酵液的光密度值在8-15h之间,上升,之后开始下降。

出现该现象的原因可能是:

污染烈性噬菌体,使产生菌菌体溶溃,溶氧上升,光密度下降。

4、描述下图中代谢曲线的变化情况,说明不同碳源种类对青霉素合成的影响及控制办法。

答:

1、图中包含两组曲线,一组曲线为青霉素发酵过程中糖代谢曲线,另一组为发酵过程中产生的青霉素效价曲线。

每组曲线包含3条,分别为葡萄糖作为碳源的代谢曲线、乳糖作为碳源的代谢曲线和不加碳源的代谢曲线。

1)、以3%葡萄糖为碳源的发酵中,残糖浓度随发酵时间延长逐渐降低且降低速度较快,大约在40h时,残糖浓度降至最低,产物青霉素于18h出现,合成量较少。

2)、以3%乳糖作为碳源的发酵中,发酵前期残糖浓度基本不变,至发酵20h时,开始减少,但减少速度缓慢,产物青霉素于20h出现,效价迅速增长并一直保持较高的速度增长,直至发酵结束。

青霉素效价明显高于葡萄糖为碳源的发酵。

发酵过程中不添加碳源,菌体仅依靠少量的内源残糖进行生长、生产,前期青霉素效价迅速增大,到约40h时,达到高峰,之后缓慢下降。

2、由代谢曲线图可知,在青霉素发酵过程中,乳糖作为碳源比葡萄糖作为碳源更有利用菌体进行产物合成,

3、发酵工业中碳源的控制办法:

常采用含迅速利用的碳源和缓慢利用的碳源的混合碳源,或发酵过程中补加碳源。

第一章

1.发酵:

是利用微生物或其他生物细胞(动物、植物)的培养,产生和积累人们所需产品的过程。

2、微生物转化发酵:

是利用生物细胞对一些化合物的某一特定部位(基团)修饰作用,使它转变成结构相关但更有经济价值的化合物的过程。

3、深层通气培养法:

指在纯种条件下,强制通入无菌空气到密闭发酵罐中进行培养的方式。

4、初级代谢产物:

指微生物通过代谢活动所产生的、自身生长和繁殖所必需的物质。

5、次级代谢产物:

指微生物生长到一定阶段才产生的化学结构十分复杂、对该生物无明显生理功能,或并非是微生物生长和繁殖所必需的物质。

6、分批发酵:

指在发酵过程中,除了不断进行通气(好氧发酵)和为调节发酵液的pH而加入酸碱溶液外,与外界没有其它物料交换的一种发酵方式。

培养基的量一次性加入,产品一次性收获的一种发酵方式。

7、连续发酵:

是指以一定的速度向发酵罐内添加新鲜培养基,同时以相同速度流出培养液,从而使发酵罐内的液量维持恒定的发酵过程。

8、发酵工业经历了哪几个阶段,每个阶段的主要特点是什么?

答:

1.天然发酵阶段:

特点:

a、手工作坊或家庭式生产;b、非纯种培养;c、产品质量不稳定;d、凭经验传授技术;e、一般为嫌气发酵。

2.纯培养阶段:

特点:

a、表面培养;b、生产过程简单,对设备要求不高;c、生产规模不大;d、嫌气或好气发酵。

3.深层发酵阶段;4.开拓发酵原料阶段:

特点:

a、机械搅拌发酵罐的容积已经从第三阶段时的80M3扩大到150M3;B、以烃为碳源生产微生物细胞作为饲料蛋白质的来源。

5.基因工程阶段:

特点:

a、发酵产品增多,应用范围广泛;b、生产效率高;c、自动控制技术应用更普遍。

9、发酵工业的研究范畴包括哪几方面?

答:

1.微生物菌体细胞;2.微生物代谢产物;3.酶制剂;4.微生物转化发酵;5.微生物废水处理。

10、绘出发酵工业的工艺流程示意图。

第二章

11、自然选育:

在生产过程中,不经过人工诱变处理,根据菌种的自发突变而进行菌种筛选的过程。

12、诱变育种:

通过诱变剂处理提高菌种的突变频率,扩大变异幅度,从中选出具有优良特性的变异菌株的方法。

13、自发突变:

就是指某些微生物在没有人工参与下所发生的那些突变。

14、异核现象:

由菌丝融合导致形成异核体的现象叫异核现象。

15、异核体:

带有不同遗传性状的两个单倍体细胞或菌丝相互融合时,会导致在一个细胞或菌丝中并存有两种以上不同遗传型的核,这样的细胞或菌丝就叫异核体。

16、回复突变:

突变基因再次发生突变,再恢复成原来的基因的这类突变称为回复突变。

17、前突变:

诱变剂所造成的DNA分子的某一位置的结构改变称为前突变。

18、表形迟延:

表型的改变落后于基因型的改变。

19、杂交育种:

一般是指两个不同基因型的菌株通过接合或原生质体融合使遗传物质重新组合,再从中分离和筛选出具有新性状的菌株。

20、原生质体融合:

用脱壁酶处理,将微生物细胞壁除去,制成原生质体,再用聚乙二醇(PEG)促进原生质体融合,从而获得异核体或重组子,这一技术叫原生质体融合。

21、菌种衰退原因的分析:

1、目前生产用菌种的特点:

多为人工诱变而来;代谢调控系统失控;生活力比野生菌株弱;容易发生变异。

2、菌种遗传特性的改变:

1)异核现象--导致基因型的个体。

3、菌种生理状态的改变:

主要是因为培养条件不适当。

1)一个菌种不是纯一的群体;2)培养基营养成分的影响;3)某些培养条件下,某些基因所处的状态不同,使得菌种的生理状态不同。

22、诱变育种包括哪两个步骤:

1、突变的诱发;2、突变株的筛选。

23、了解营养缺陷型筛选的一般方法:

(1)诱变剂处理;

(2)淘汰野生型菌株:

①抗生素法;②菌丝过滤法;(3)检出营养缺陷型;(4)鉴定营养缺陷型。

24、了解常规杂交育种的一般步骤:

(一)遗传标记;

(二)异核体形成;(三)杂合二倍体的形成;(四)重组。

25、了解原生质体融合技术的一般步骤:

1.标记菌种的选择:

一般以营养缺陷型和抗药性等遗传形状作为标,且标记必须稳定。

2.原生质体的制备:

在放线菌和细菌中,制备原生质体主要采用溶菌酶;酵母和霉菌一般可用蜗牛酶或纤维素酶等。

1)菌体的前处理(EDTA、青霉素)

2)菌体的培养时间

3)酶浓度

4)酶处理温度

5)酶解时间

6)渗透压稳定剂(甘露醇、蔗糖、KCl)

3.原生质体融合

在融合剂PEG和Ca2+作用下,发生原生质体融合。

4.原生质体的再生

再生培养基-由渗透压稳定剂和各种营养成分组成。

5.融合子的选择

要获得真正融合子,必须在融合体再生后,进行几代自然分离、选择,才能确定。

第三章

26、种子制备:

是将固体培养基上培养出来的孢子或菌体转入到液体培养基中培养,使其繁殖成大量菌丝或菌体的过程。

27、孢子进罐法:

是将斜面孢子制成孢子悬浮液直接接入种子罐的方法。

28、一级种子:

孢子被接入到体积较小的种子罐中,经培养后形成大量的菌丝,这样的种子称为一级种子。

29、二级种子:

将一级种子接入到体积较大的种子罐内,经过培养形成更多的菌丝,这样制备的种子称二级种子。

30、二级发酵:

把一级种子转入发酵罐内发酵。

31、种龄:

种子罐中培养液从开始接种到移入下一级种子罐或发酵罐的培养时间。

32、接种量:

是指移入的种子液体积和接种后培养液体积的比例。

33、菌丝团:

在液体培养条件下,繁殖的菌丝并不分散舒展而聚成团状。

34、菌丝粘壁:

是指在种子培养过程中,由于搅拌效果不好,泡沫过多以及种子罐装料系数过小等原因,使菌丝逐步粘附在罐壁上,其结果,使培养液中菌丝浓度减少,最后就可能形成菌丝团。

35、菌种衰退:

生产上使用的菌种,在使用和保藏过程中,逐渐向不利于生产的方向发展变化,这种变化称之为菌种衰退。

36、复壮:

使衰退的菌种重新恢复原来的优良特性。

37、影响孢子质量的因素及其控制:

培养基、培养温度和湿度、培养时间和接种量。

(一)培养基:

影响因素:

原材料;琼脂的牌号不同;水质的影响

(二)培养温度和湿度:

菌体的糖代谢和氮代谢的各种酶类,对温度的敏感性是不同的,培养温度不同,菌体的生理状态也不同。

因此,需要用最适合孢子生长的温度进行培养。

培养室的相对湿度对孢子形成的速度、数量和质量有很大影响。

(三)培养时间和